О хронологии малышевской культуры: новые радиоуглеродные даты для поселения Гася

Автор: Медведев В.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521311

IDR: 14521311

Текст статьи О хронологии малышевской культуры: новые радиоуглеродные даты для поселения Гася

Открытие и последовавшие за ним многолетние раскопки (1975 – 1990 гг., с перерывами) многослойного разновременного поселения Гася рядом с с. Сакачи-Алян на правом берегу Амура стали, можно сказать, судьбоносными в определении исследовательских перспектив по наиболее ранней, в нашем определении начальной стадии неолита (иначе переходного периода) не только Амурского региона, но и в целом юга Дальнего Востока России. Среди обилия находок осиповской культуры особое внимание к себе привлекает архаичная керамика, в особенности раздавленный сосуд возрастом до 13 тыс. лет [Окладников, Медведев, 1983; Медведев, 2003]. Финальноплейстоценовая керамика для многих стала настолько неожиданной, что признана была сначала далеко не всеми отечественными специалистами. Найденные позже обломки глиняных сосудов на некоторых других памятниках осиповской культуры (Хумми, Гончарка 1) развеяло недоверчивое отношение к древнейшей амурской керамике. В настоящее время можно говорить, что в конце прошлого века начало формироваться новое направление в археологии Дальнего Востока, связанное с зарождением в постпалеолитическое время гончарства, обязательного, как правило, атрибута неолитической эпохи.

Столь важные результаты исследований осиповской культуры на поселении Гася в определенной степени оставили в тени полученные на памятнике ценные материалы по малышевской культуре, которая со своей яркой керамикой до находок на Гасе считалась наиболее ранней в неолите Нижнего Приамурья. На основе исследований ряда памятников в 1950 – 1960-е гг. её возраст был определен V – IV тыс. до н.э. [Окладников, Деревянко, 1973, с. 113]. Напомню, что осиповская культура, относившаяся в то время, как бескерамическая к мезолиту, датировалась в основном VIII – X тыс. до н.э.

Стратиграфическая инситная ситуация малышевского каменного инвентаря и керамики, зафиксированные нередко в одном литологическом слое непосредственно над артефактами осиповской культуры, свидетельствовали о более раннем возрасте малышевских материалов. Это наблюдение подтверждается также большим количеством изделий из камня, практически не отличающихся от осиповских орудий, располагавшихся на полу жилищ с домашними святилищами малышевской культуры, основания – котлованы которых были вырыты в осиповском глинистом слое.

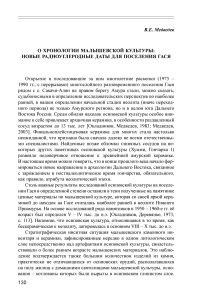

Рис. 1. Поселение Гася. Раскоп I. Профиль бровки по линии М с указанием условий залегания угля и его даты.

О вполне вероятной культурной приемственности осиповцев и малышев-цев и начале формирования последних в VI или даже в VII тыс. до н.э. нам уже приходилось писать [Медведев, 1995, с. 229; Деревянко, Медведев, 1995, с. 26 – 27]. Установлено, что многие приемы в обработке изделий из камня малышевцы восприняли от осиповцев. В частности, такие виды инструментария как тесловидно-скребловидные, орудия из пластин, наконечники-бифасы использовались ранними малышевцами. Скорее всего, что и опыт в производстве керамики носители малышевской культуры восприняли от своих предшественников – осиповцев.

Открытие мариинской культуры раннего неолита, начало которой хронологически в целом соответствует финалу осиповской культуры, показало бесперспективность выявления родства между ними. Подобные результаты анализа полученных источников свидетельствует в пользу положения о наследовании малышевцами традиций поздних осиповцев.

Для более убедительного решения вопроса о названном выше раннем возрасте малышевской культуры недоставало абсолютных дат. Единственная дата по С14 была получена для малышевского слоя поселения Сакачи-Алян (нижний пункт), которая равна 6900±260 л.н. (МГУ – 410).

При раскопках поселения Гася мы собирали для анализа уголь в различных слоях и на различной глубине. Сложилось так, что до последнего времени радиоуглеродные датировки имелись лишь по осиповской культуре. Весьма любопытно, что из серии образцов угля из раскопа I поселения Гася, отправленной осенью 1980 г. в радиоуглеродную лабораторию Ле- нинградского отделения Института археологии АН СССР, автор получил лишь результат анализа угля, взятого в осиповском слое над раздавленным сосудом (12960±120 – Ле – 1781). Что касается образцов угля, собранного в основании малышевского культурного слоя, а также выше него в неолитическом горизонте, то о них не было ничего известно. Не исключено, что результаты анализов были частным образом переданы кому-то в Новосибирск в ИИФФ, но оказались утерянными, как был, кстати, утерян уголь, найденный с осиповскими орудиями из камня и керамикой в раскопе А поселения Гася в 1975 г. и тогда же отправленный в одну из лабораторий г. Москвы, предположительно в ГИН АН СССР (подробнее см: [Деревянко, Медведев, 1992, с. 13 – 14]).

Поскольку по осиповскому образцу угля в ЛОИА была получена дата, сохранялась надежда найти результаты анализов других образцов. В 2006 г. О.С. Медведевой была предпринята попытка отыскать их в Санкт-Петербурге в радиоуглеродной лаборатории Института истории материальной культуры. Попытка оказалась успешной.

Согласно записям в журнале по регистрации проделанных анализов, 26 февраля 1981 г. по трем образцам угля (весом по 100 гр.) из раскопа I поселения Гася получены даты: 1) 7950±80 (Ле–1779), уголь взят в основании слоя серо-бурой супеси в кв. З-1/ на глубине 160 см от современной поверхности (рис. 1); 2) 3840±40 (Ле–1780), уголь из слоя буро-коричневой супеси на глубине 120 – 125 см от поверхности; 3) 12960±120 (Ле–1781), слой глины ниже уровня пола жилища 1 малышевской культуры, кв. Д – Е – 1/ – 1, глубина 210 – 220 см.

По дате осиповской культуры, указанной под номером 3, ранее в печати уже приводились обсуждения и в данной работе выше уже было о ней упоминание. Вторая дата публикуется впервые, она прокомментирована ниже. В данном случае наше внимание привлекает, прежде всего, датировка, обозначенная под номером 1, т.е. 7950±80 л.н. Сразу следует отметить, что в настоящее время это наиболее ранняя абсолютная дата малышевско-го культурного слоя. Установленный возраст – рубеж VI – VII тыс. до н.э. – это, можно считать (с учетом развитости керамического производства ма-лышевской культуры) не самая ранняя фаза ее формирования, а скорее одна из начальных. В целом же, подтвердилось наше положение о довольно ранних корнях данной культуры.

Уголь малышевской культуры располагался между юго-западным и северо-восточным краями жилищ с домашними святилищами соответственно 1 и 2. О каменном интрументарии без следов шлифовки, схожем с изделиями осиповской культуры, найденном в этой части раскопа, выше уже упоминалось. Обнаруженная на уровне пола жилищ и рядом с ними керамика не имеет существенных различий между собой. Основная часть фрагментов орнаментирована ямочными вдавлениями в сочетании с другими элементами декора (насечки, скобковидные, угольчатые оттиски). Некоторые фрагменты сосудов украшены по краю венчика рядами отступающей лопаточки, 132

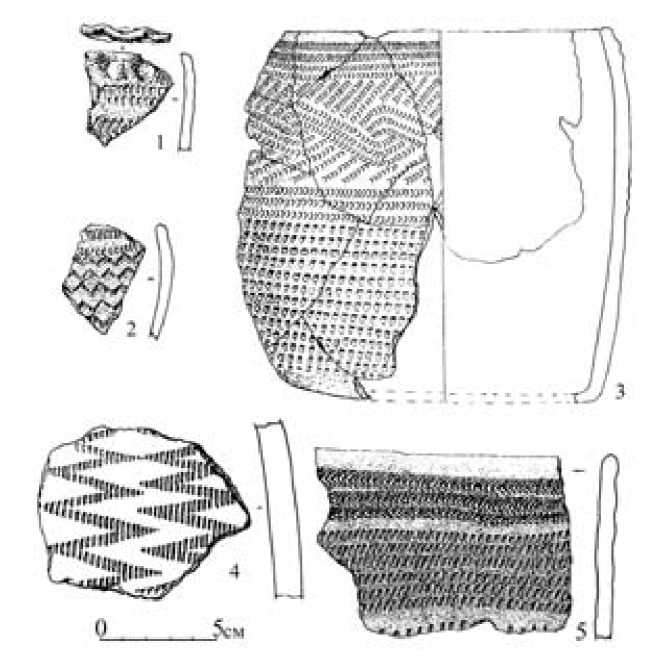

Рис. 2. Керамика из слоя малышевской культуры в раскопе I поселения Гася.

1 – 3 – из основания слоя между жилищами с домашними святилищами 1 и 2;

4, 5 – из ямы в полу жилища с домашним святилищем 1.

ниже которых – пояс из вертикальных насечек, образующих ряды в виде горизонтального зигзага (рис. 2, 2 ), или низ венчика опоясан отсутствующей лопаточкой, под которой – скобковидные оттиски (рис. 2, 1 ). На уровне взятого для анализа угля найдена боковина сосуда (высота 15,8 см), близкого по форме к бочонковидным или баночным (рис. 2, 3 ). В верхней части сосуд украшен в четырёх проложенных желобках горизонтальными рядами скобковидных оттисков, под которыми нанесены наклонные ряды аналогичных оттисков, образующих элементы меандра, ниже – вновь горизонтальные ряды названных элементов декора. Остальная часть сосуда почти до дна орнаментирована подквадратно-ямочными вдавлениями. Отмечена керамика, покрытая амурской плетенкой с рассеченными ячейками, а также ромбовидно-ямочными вдавлениями [Деревянко, Медведев, 1995, рис. 53, 1, 2 ].

В яме вырытой в полу жилища с домашним святилищем 1, зафиксирован обломок сосуда грубой лепки с толстыми стенками, украшенный прямоугольными оттисками различной величины, образующими вертикальные зигзаги (рис. 2, 4 ). Там же найдены другие фрагменты сосудов, в т.ч. обломок венчика, декорированного рядами угольчатых и прямоугольных оттисков (рис. 2, 5 ).

Остававшаяся по каким-то причинам долгое время не введенной в научный оборот радиоуглеродная дата малышевской культуры из поселения Гася позволяет более аргументировано говорить как в целом об этом неолитическом периоде Приамурья (например, выясняется подлинная архаичность его ранней фазы), так и об отдельных элементах культуры. В частности, вполне определенно можно утверждать, что такие орнаментальные мотивы или композиции как меандр, амурская плетенка, вертикальный и горизонтальный зигзаги в достаточно развитой форме использовались носителями малышевской культуры раннего неолита, более восьми тысяч лет назад, при украшении глиняных сосудов. Впрочем, в этом вряд ли можно усмотреть что-либо неординарное. Такой мотив как меандр или его элементы известен в материалах позднего палеолита, особенно яркие образцы его представлены на изделиях из мамонтовой кости Мезинской стоянки [Шовкопляс, 1965]. О зачаточной форме амурской плетенки можно судить по фрагментам керамики с четырехугольными оттисками из поселения осиповской культуры Госян [Медведев, 2003, рис. 1 4 ]. Возникновение композиций в виде пунктирно- гребенчатого зигзага в Примаурье, очевидно, также следует связывать с осиповской культурой. Позже в малышевское время зигзаг композиционно полностью сформировался, а наибольшую популярность он получил в вознесеновской культуре позднего неолита. К слову, на керамике кондонской культуры зигзаг отсутствует. Нет его также на керамических изделиях раннего – среднего неолита Приморья. Там он распространился в позднем неолите в зайсановской культуре. Практически отсутствует в неолите названного региона крашеная керамика. То же самое можно сказать и об орнаментах неолитических культур среднего Амура.

Еще об одной особенности ранней ступени малышевской культуры, не затрагивавшейся прежде в исследованиях. На фоне высокого уровня развития гончарства в малышевской культуре (при раскопках анализируемого поселения только целых или почти целых сосудов ее выявлено около 20 экз.; фрагментированная керамика исчисляется тысячами образцов), удивительно слабо заметным представлен такой способ камнеобработки как шлифование. Среди сотен каменных изделий осиповской культуры рассматриваемого памятника лишь о единицах можно говорить как о шлифованных, остальные изготовлены способом оббивки и ретуши. В нижней части малышевского слоя Гаси шлифованного инвентаря зафиксировано не на много больше. Высокий процент шлифованных орудий, прежде всего, крупных (тесла топоры) приходятся на жилища IV – III тыс. до н.э. В жилищах малышевской культуры указанного времени на о. Сучу боль- 134

шинство тесел, стамесок, топоров шлифованные. Значительно больше шлифованного инвентаря, чем на ранней стадии малышевской культуры, имеется в кондонской культуре. Особенно много шлифованных каменных изделий, порой филигранно оформленных, найдено в жилищах вознесе-новской культуры.

Затронутая здесь проблема технического отставания на раннем этапе ма-лышевской культуры обработки камня в технике шлифования по сравнению с весьма развитым гончарством заслуживает дальнейшей проработки.

В заключение о дате угля, взятого на Гасе в слое буро-коричневой супеси (3840±40 л.н.). Она позволяет с большой уверенностью говорить, что найденные отдельные алевролитовые шлифованные орудия, обломки керамики, в особенности фрагмент сосуда с зооантропоморфным изображением [Окладников, Медведев, 1981, рис. на с. 20 2 ] принадлежат вознесе-новской культуре, носители которой, согласно датировке, обитали на утесе Гася в начале II тыс. до н.э.