О хронологии позднескифского поселения Тарпанчи в северо-западном Крыму

Автор: Антонов Е.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые открытия

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена пересмотру датировок строительных остатков, открытых на позднескифском поселении Тарпанчи - единственном памятнике этой культуры в Северо-Западном Крыму, который, как считается, существовал до III в. н. э. Анализ находок, приведенных в публикациях и отчетах А. Н. Щеглова (автора раскопок), не подтверждает столь позднюю дату. Вероятно, жизнь на поселении прекратилась в конце I - начале II в. н. э., как и на остальных позднескифских памятниках региона. Пересмотр датировок также не позволяет утверждать, что укрепления Тарпанчи были построены поздними скифами. Не исключено, что они относятся к более раннему греческому периоду и были лишь использованы и дополнены поздними скифами.

Поздние скифы, позднескифская археологическая культура, северо-западный крым, тарханкутский полуостров, поселение тарпанчи

Короткий адрес: https://sciup.org/143167110

IDR: 143167110

Текст научной статьи О хронологии позднескифского поселения Тарпанчи в северо-западном Крыму

Поселение Тарпанчи находится на южном побережье Тарханкутского полуострова, у с. Окунёвка Черноморского района Республики Крым (Щеглов, 1963в. С. 67). В 1960, 1962 и 1963 гг. памятник исследовался экспедицией Хер-сонесского музея под руководством А. Н. Щеглова (Щеглов, 1960а. С. 1; 1963б. С. 1; 1963в. С. 67; 1965. С. 140). Раскопками были открыты, в частности, строительные остатки, отнесенные к позднескифской археологической культуре. После 1960-х гг. археологические исследования на памятнике не проводились, а выводы исследователя о датировке и культурной принадлежности открытых сооружений не пересматривались. Оборонительные сооружения Тарпанчи рассматриваются в сводных работах как образец позднескифской фортификации (Дашевская, 1991. С. 9, 10; Колтухов, 1999. С. 45–47), до последнего времени памятник признается единственным позднескифским поселением в СевероЗападном Крыму, на котором, как считается, выделены строительные остатки http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.253.54-65

III в. н. э. ( Щеглов , 1965. С. 145–147; 1978. С. 83–85; Дашевская , 1991. С. 12; Колтухов , 1999. С. 25, 47; Внуков , 2006. С. 130). Между тем существенное уточнение хронологии различных категорий археологического материала, произошедшее с момента раскопок, позволяет пересмотреть датировку памятника. Решению этой задачи и посвящена настоящая статья.

Наиболее ранние строительные остатки, открытые на Тарпанчи и атрибутированные А. Н. Щегловым как позднескифские, уже были предметом исследования автора статьи ( Антонов , 2017б. С. 104, 105), однако вопрос их хронологии заслуживает более подробного рассмотрения. К первым позднескифским сооружениям на Тарпанчи А. Н. Щеглов относил оборонительную стену с башнями, открытое зернохранилище, примыкающее к ней снаружи (первый строительный период), противотаранный пояс (второй строительный период) и ров. Пояс перекрывает зернохранилище, а ров прорезает его. Крепостная стена построена на напластованиях, которые автор раскопок датирует концом IV – III – началом II в. до н. э. Слой, связанный с существованием укрепления, отличается от нижележащих наличием фрагментов мегарских чаш. На этом основании исследователь датировал возведение «скифской крепости» временем «не позднее середины II в. до н. э.» ( Щеглов , 1978. С. 39, 71). Между тем в настоящее время установлено, что производство штампованной рельефной керамики начинается не ранее последней четверти III в. до н. э. ( Rotroff , 1982. P. 10) . Однако столь ранние находки в Северном Причерноморье немногочисленны. В заметных количествах мегарские чаши появляются в регионе со второй четверти II в. до н. э. и бытуют здесь до начала I в. до н. э. ( Коваленко , 1989. С. 21–25; 1998. С. 12–14). Таким образом, поскольку рисунки фрагментов штампованной рельефной керамики из раскопок Тарпанчи не приводятся, датировать слой можно только примерно – временем не ранее не ранее конца III в. до н. э., или, что более вероятно, не ранее второй четверти II в. до н. э. Стоит подчеркнуть, что эта дата указывает на время существования укрепления, а не на время его постройки.

В напластованиях Тарпанчи, отнесенных автором раскопок к позднескифскому этапу существования памятника, зафиксированы также два слоя пожара. Первый предшествует сооружению противотаранного пояса, в нем погибло зернохранилище. А. Н. Щеглов первоначально связывал это разрушение с походами Диофанта ( Щеглов , 1963в. С. 73). Однако потом отказался от этой идеи, указывая, что глинобитная поверхность склада зерна ни разу не подновлялась. На этом основании он предполагал, что пожар произошел вскоре после сооружения крепости. С действиями понтийцев автор раскопок предположительно соотнес другой слой пожара, выявленный в береговом обрыве, а также наконечник стрелы, найденный в щели между камнями противотаранного пояса ( Щеглов , 1978. С. 39, 71). Однако датировка второго слоя пожара никак не обосновывается.

Время прекращения существования крепостных стен Тарпанчи А. Н. Щеглов определял сначала как начало I в. н. э. ( Щеглов , 1965. С. 145), затем – как конец I или рубеж I–II вв. н. э. ( Щеглов , 1978. С. 39). После этого в угловую башню была впущена постройка «II–III вв.» ( Щеглов , 1965. С. 145). «Первыми веками» н. э. автор раскопок датировал также «дом с контрфорсами» на юговосточном участке городища (Там же), последний период существования этого комплекса и Тарпанчи в целом он относил ко II–III вв. (Там же. С. 145–147; 1978.

С. 39, 83–85). Подробные основания для таких датировок в публикациях автора не приводятся. Тем не менее столь поздняя датировка «дома с контрфорсами» прочно вошла в научную литературу, хотя и вызывала некоторые сомнения ( Дашевская , 1991. С. 12; Колтухов , 1999. С. 25, 47; Внуков , 2006. С. 130). Так, С. Г. Колтухов сначала называл «материалы, приведенные А. Н. Щегловым для обоснования верхней даты городища Тарпанчи», «вполне убедительными», но уже в следующем предложении писал, что опубликованная керамика «связана с постройками, возникшими в уже руинированном укреплении», а среди находок «нет сосудов, которые можно было бы уверенно датировать II в. н. э.» ( Колтухов , 1999. С. 25). Чуть ниже исследователь предполагает, что «во второй половине I в. н. э. – в начале II в. н. э. жизнь на Тарпанчи замерла или почти замерла», а «новое заселение относится, судя по опубликованным материалам… ко времени не ранее конца II – начала III в. н. э.» (Там же. С. 47). На необходимость пересмотра хронологии Тарпанчи указывал и В. Б. Уженцев ( Уженцев , 2006. С. 53. Прим. 6).

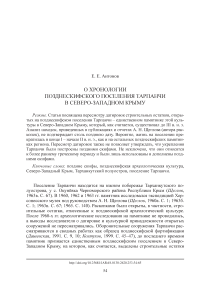

Анализ немногочисленных материалов, опубликованных и приведенных в отчетах1 А. Н. Щеглова, позволяет внести некоторые коррективы в эти пред-ставления2. Из слоя, синхронного первому строительному периоду, происходит лаковая (цвет лака не указан) амфора с двуствольными витыми ручками ( Щеглов , 1963а. Рис. 121; 1963б. С. 54, 55) (рис. 1: а ), аналогию которой найти не удалось ни среди чернолаковой, ни среди краснолаковой керамики. Автор раскопок писал (со ссылкой на В. Д. Блаватского ( Блаватский , 1953. Табл. II: 26)), что сосуд «по своему облику» может быть датирован временем раньше III–II вв. до н. э. ( Щеглов , 1963б. С. 55). По словам Т. В. Егоровой3, витые двуствольные ручки встречаются очень редко, в основном в италийской посуде, форма же венчика типична для пергамских сосудов. Предположительная дата амфоры из Тарпанчи – позднеэллинистическое время. Из этого же слоя происходят ручка синопской амфоры (рисунка в отчете нет), стенки херсонесских тарных сосудов, а также горло амфоры, вероятно позднеэллинистической (рис. 1: б ; по черно-белой фотографии центр производства определить невозможно) ( Щеглов , 1963а. Рис. 120; 1963б. С. 54). В целом же материал из слоя, по мнению самого А. Н. Щеглова, относится к III–II вв. до н. э. ( Щеглов , 1963б. С. 55). Уточнить эту дату по материалам, приведенным автором раскопок, невозможно. Описанный комплекс можно датировать лишь широко – позднеэллинистическим временем.

В слое, синхронном второму строительному периоду (сооружению проти-вотаранного пояса), были обнаружены 2 херсонесских клейма (рис. 1: в ) ( Щеглов , 1963а. Рис. 197; 1963б. С. 57), которые В. И. Кац относит к группам IБ и IВ

Рис. 1. Тарпанчи. Находки. Слой, синхронный первому строительному периоду ( а, б ); слой, синхронный второму строительному периоду ( в ); слои 4, 5 ( г ); слой 3 ( д, е, ж, з )

а – амфора с двуствольными витыми ручками; б – горло позднеэллинистической (?) амфоры; в – клейма на ручках херсонесских амфор; г – горло красноглиняной амфоры типа Зеест 84б; д – горло и ручка позднегераклейской амфоры варианта С Iб; е – верхняя часть светлоглиняной амфоры подварианта С IVA1; ж – нижняя часть позднегераклейского сосуда разновидности С IVA2; з – горло светлоглиняной амфоры подварианта С IVA2 илиС IVB1

и датирует 325–287 гг. до н. э. ( Кац , 1994. С. 49, 51; 2007. С. 442). Всего в этом слое было найдено 327 фрагментов керамики, в том числе фрагменты синопской и, возможно, херсонесской черепицы, «обломки» херсонесских, синопских, фасосских и косских «венчиков, стенок, ручек и днищ амфор». Кроме того, найдены фрагменты чернолаковой посуды: канфаров, мисок и стенок ( Щеглов , 1963б. С. 58, 59). Ни один из этих «обломков» на фотографиях или рисунках не представлен.

Лаковая амфора и клейменые ручки могли оказаться в слое из более ранних напластований, но сам факт их присутствия не позволяет безоговорочно атрибутировать укрепление на Тарпанчи как позднескифское. Примечательно и полное отсутствие в описанных комплексах фрагментов родосской тары, типичной для позднескифских поселений позднеэллинистического времени ( Дашевская , 1991. С. 19, 20). Поскольку укрепления Тарпанчи раскрыты лишь на небольшом участке, нижележащие слои исследованы явно недостаточно, а ранняя внут-рикрепостная застройка не изучена, невозможно точно атрибутировать строительные остатки, которые А. Н. Щеглов отнес к нижнему позднескифскому горизонту. Нельзя полностью исключить, что стены крепости были сооружены греками, а позже лишь перестроены и приспособлены под свои нужды поздними скифами (к их дополнениям можно, теоретически, отнести ров). Скупость описаний материала не позволяет точно определить дату возведения крепости. Можно лишь отметить, что в описанных комплексах отсутствуют фрагменты светлоглиняных амфор ( Щеглов , 1963б. С. 54, 58, 59), которые появляются в середине I в. до н. э. ( Внуков , 2006. С. 137–139, 151, 152), т. е. укрепление было построено до этого времени.

Отчеты А. Н. Щеглова позволяют несколько уточнить время, когда укрепления Тарпанчи перестали использоваться. В 4-м и 5-м слоях, представляющих, по мнению исследователя, «зольно-мусорную засыпь с керамикой I–III вв. н. э.», обнаружены «светлоглиняные амфоры с двуствольными и профилированными ручками» (рисунков в отчете нет), а также горло красноглиняной амфоры типа Зеест 84б (рис. 1: г ) ( Щеглов , 1963а. Рис. 101; 1963б. С. 60). Между тем самый поздний из этих сосудов – типа Зеест 84б – датируется шире – не только III, но и II в. н. э. ( Зеест , 1960. С. 116, 171). С. Ю. Внуков отмечает, что сосуды с такими венчиками появляются на памятниках Северного Причерноморья в последней трети I в. н. э. ( Внуков , 2013. С. 40–42). Светлоглиняные амфоры с двуствольными ручками относятся к типу С I, бытовавшему до первой трети II в. н. э. ( Внуков , 2003. С. 28, 52–54), а профилированные ручки типичны для типов С III и С IV (Там же. С. 109–111, 127; 2016. С. 36). Сосуды типа С III появляются в 20–15 гг. I в. до н. э. и существуют до первой трети I в. н. э., а типа С IV – со втор. четв. I в. н. э. ( Внуков , 2006. С. 167). Если учесть тот факт, что амфоры типа С III представляют собой редкую разновидность ( Внуков , 2003. С. 102), а также дату сосудов типа Зеест 84б, то упомянутые профилированные ручки, скорее всего, стоит относить к типу С IV. Датировка комплекса, таким образом, может быть формально ограничена последней третью I – первой третью II в. н. э.

В слое 3, перекрывшем куртину и башню, были обнаружены крупные части четырех светлоглиняных амфор (Щеглов, 1963б. С. 60). Судя по фотографии, приведенной в отчете (Щеглов, 1963а. Рис. 102), это сосуды варианта С Iб четвертой размерной группы (рис. 1: д) (Внуков, 2003. С. 89–96), верхняя часть амфоры подварианта С IVA1 (рис. 1: е), нижняя часть сосуда разновидности С IVA2 (рис. 1: ж), а также горло, которое могло принадлежать поздней амфоре С IVA2 или С IVB1 (рис. 1: з) (Там же. С. 118–128; 2016. С. 40, 41)4. Общая дата совместного бытования этих сосудов – конец I – начало II в. до н. э. (Внуков, 2006. С. 167; 2016. С. 44). Именно с этого времени укрепления Тарпанчи уже не использовались.

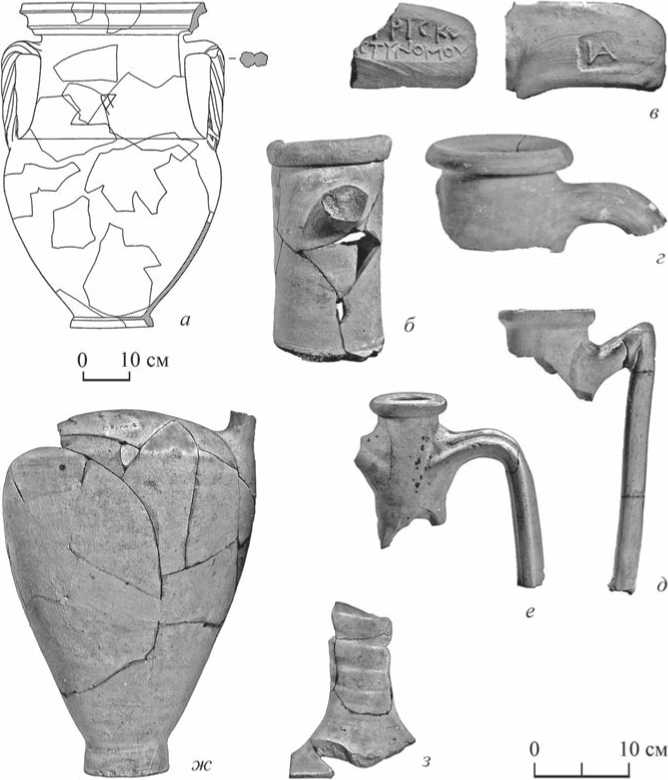

В слое 2, который автор раскопок интерпретировал как «завал, относящийся ко времени гибели городища», найдены верхняя часть коричневоглиняной амфоры (рис. 2: а ) и горло сосуда типа Зеест 84а (рис. 2: б ). А. Н. Щеглов датировал их широко – II–III вв. н. э. ( Щеглов , 1963а. Рис. 101, 103б; 1963б. С. 60). И если дата сосуда Зеест 84а, видимо, соответствует этим представлениям ( Зе-ест , 1960. С. 116, 171), то коричневоглиняная амфора, по всей вероятности, относится к разновидности Кх IВ2 и может датироваться последней четвертью I в. н. э. ( Внуков , 2006. С. 168). То есть слой 2, скорее всего, относится к последней четверти I – началу II в. н. э., к этому же времени следует, возможно, относить и окончание жизни на городище. Во всяком случае, материалов, которые могли бы опровергнуть это предположение, нет.

Из находок последнего периода существования «дома с контрфорсами», приведенных в публикации и отчете, только два сосуда поддаются сравнительно узкой датировке. Первый – это краснолаковый кубок с пола помещения А (рис. 2: в ) ( Щеглов , 1963а. Рис. 167; 1963б. С. 72; 1965. С. 147. Рис. 51: 3 ). Он ближе всего к сосуду формы 31 понтийской сигиллаты (по Д. В. Журавлеву), которая датируется им концом I – перв. пол. II в. н. э. ( Журавлев , 2010. С. 61, 62). Второй сосуд, поддающийся определению по фотографии, – это амфора (рис. 2: г ), в которой было совершено погребение младенца ( Щеглов , 1963а. Рис. 173; 1963б. С. 72, 73). Аналогичные сосуды были найдены в могильнике «Совхоз 10» и на поселении Козырка где они датируются II–III в. до н. э. ( Бураков , 1976. С. 69. Табл. II: 13, 70; Высотская , 2000. С. 88, 89. Табл. III: 9). Наиболее вероятная дата комплекса, таким образом, достаточно широкая – конец I – перв. пол. II в. н. э. В целом она не противоречит дате окончания жизни на поселении, установленной выше (слой 2).

Подведем итоги. Находки, опубликованные и приведенные в отчетах А. Н. Щеглова, не позволяют узко датировать строительство оборонительных сооружений Тарпанчи. Достоверно можно утверждать лишь то, что они возникли до середины I в. до н. э. Нельзя исключить возможность того, что укрепление было построено в греческий период существования памятника, а позже использовалось поздними скифами. Вероятно, к их дополнениям можно отнести ров. Такое предположение хорошо вписывается в общую ситуацию в Северо-Западном Крыму. Использование более ранних греческих укреплений и помещений – характерная черта начального этапа большинства позднескифских памятников региона ( Антонов , 2017а. С. 114).

К концу второй трети I в. н. э. оборонительная система Тарпанчи уже не используется. Превращение позднескифских городищ в неукрепленные поселения,

Рис. 2. Тарпанчи. Находки. Слой 2 ( а, б );

последний период существования «дома с контрфорсами» ( в, г )

а – верхняя часть коричневоглиняной амфоры подварианта Кх IВ2; б – горло сосуда типа Зеест 84а; в – краснолаковый кубок (понтийская сигиллата, форма 31) (по: Журавлев, 2010); г – оранжевоглиняная (?) амфора видимо, является общей тенденцией для региона. Около рубежа эр теряет свое значение позднескифская «цитадель» Кара-Тобе (Антонов, 2017б. С. 229, 230, 232), а с последней трети I в. н. э. перестает использоваться и греческая башня в центре поселения (Внуков, 1999. С. 210). С начала I в. н. э. начинается засыпка рва Беляуса, а не позднее чем к середине столетия он уже был полностью засыпан (Дашевская, Голенцов, 2004. С. 37). В последнем периоде существования «Чайки» (закончился в перв. четв. I в. н. э.) теряет свое значение ее цитадель (Попова, 2017. С. 269). В это же время, вероятно, становятся неактуальными внешние стены поселения, во всяком случае, жилая застройка выходит за их пределы (Попова, 1991. С. 39; 1996. С. 71, 73; 1998. С. 188; 2017. С. 279, 289, 290, 295, 297–300). Некоторым исключением из общей тенденции остается Калос Лимен, где оборонительные стены, видимо, функционируют до конца существования памятника (Уженцев, 2006. С. 57, 58). Однако его рвы частично засыпают намного раньше – в перв. четв. I в. н. э. (Там же. С. 57). Вероятно, некоторый упадок оборонительных систем поселений Северо-Западного Крыма на рубеже эр – в начале перв. четв. I в. н. э. – это следствие длительного периода военнополитической стабильности в регионе, который начался после смерти Митридата VI Евпатора и завершился кампанией Аспурга. Не исключено, что укрепления Тарпанчи также перестают использоваться именно в это время, во всяком случае, находки этому предположению не противоречат.

Керамика из раскопок Тарпанчи не подтверждает мнение А. Н. Щеглова о том, что поселение существует до III в. н. э. Среди находок нет ни одной, которая датировалась бы исключительно этим столетием. Формально последний строительный период Тарпанчи можно ограничить концом I – перв. пол. II в. н. э., но его наиболее вероятная верхняя хронологическая граница – начало II в. н. э. То есть поздние скифы оставляют Тарпанчи в то же самое время, что и остальные населенные пункты Северо-Западного Крыма, дожившие до этого момента5: Калос Лимен ( Уженцев , 2006. С. 34), Южно-Донузлавское ( Дашев-ская , 1964. С. 54), Беляус ( Дашевская, Голенцов , 2004. С. 37) и Кара-Тобе ( Внуков , 2006. С. 161; 2013. С. 21).

Список литературы О хронологии позднескифского поселения Тарпанчи в северо-западном Крыму

- Антонов Е. Е., 2016. Появление позднескифских поселений в Северо-Западном Крыму: проблемы датирования и атрибуции//ПИФК. № 2 (52). С. 178-195.

- Антонов Е. Е., 2017а. Позднескифская цитадель городища Кара-Тобе: планировка, хронология, периодизация//SP. № 3. С. 223-237.

- Антонов Е. Е., 2017б. Ранние поселения поздних скифов в Северо-Западном Крыму//ПИФК. № 3. С. 99-123.

- Блаватский В. Д., 1953. История античной расписной керамики. М.: МГУ. 303 с.

- Бураков А. В., 1976. Козырское городище рубежа и первых столетий нашей эры. К.: Наукова думка. 160 с.

- Внуков С. Ю., 1997. Новые данные об истории Северо-Западного Крыма (по результатам раскопок последних лет)//Крымская археология. № 2. С. 37-47.

- Внуков С. Ю., 1999. Раскопки городища и некрополя Кара-Тобе у г. Саки в 1998 г.//ПИФК. № VIII.С. 207-211.

- Внуков С. Ю., 2003. Причерноморские амфоры в I в. до н. э. -II в. н. э. (морфология). М.: ИА РАН. 235 с.

- Внуков С. Ю., 2006. Причерноморские амфоры I в. до н. э. -II в. н. э. Ч. II: Петрография, хронология, проблемы торговли. СПб.: Алетейя. 320 с.

- Внуков С. Ю., 2013. Амфоры римского времени городища Кара-Тобе//ДБ. Т. 17. М.: ИА РАН. С. 21-54.

- Внуков С. Ю., 2016. Еще РАз о типологии, эволюции и хронологии светлоглиняных (позднегеРАклейских) узкогорлых амфор//РА. № 2. С. 36-47.

- Высотская Т. Н., 2000. Амфоры редких типов из могильника «Совхоз № 10» (Севастопольский)//Донская археология. № 3-4. С. 83-92.

- Дашевская О. Д., 1964. Раскопки Южно-Донузлавского городища в 1961-1962 годах//Краткие сообщения о полевых археологических исследованиях Одесского государственного археологического музея 1962 г. Одесса: Маяк. С. 50-56.

- Дашевская О. Д., 1991. Поздние скифы в Крыму. М.: Наука. 140 с. (САИ; вып. Д 1-7.)

- Дашевская О. Д., Голенцов А. С., 2004. К 40-летию раскопок городища Беляус//Археология Северо-Западного Крыма: По материалам Междунар. научно-практической конф. «Античный мир и археология», посвященной 2500-летию Евпатории/Ред. Т. Е. Приднев. Симферополь: Центр музейных технологий и этнокультурного туризма. С. 26-41.

- Журавлев Д. В., 2010. Краснолаковая керамика Юго-Западного Крыма I-III вв. н. э. (по материалам позднескифских некрополей Бельбекской долины). Симферополь: Крымское отделение Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАНУ. 320 с. (МАИЭТ. Supplementum; № 9.)

- Зеест И. Б., 1960. Керамическая тара Боспора. М.: АН СССР. 181 с. (МИА; № 83.)

- Кац В. И., 1994. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Саратов: Саратовский ун-т. 233 с.

- Кац В. И., 2007. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма (опыт комплексного изучения). Симферополь; Керчь: Крымское отделение Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАНУ. 480 с. (Бопорские исследования; вып. XVIII.)

- Коваленко С. А., 1989. Античная рельефная керамика III-I вв. до н. э. в Северном Причерноморье. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.и.н. М.: Б/и. 25 с.

- Коваленко С. А., 1998. К истории изучения позднеэллинистической штампованной рельефной керамики в России//Эллинистическая и римская керамика в Северном Причерноморье. М.: ГИМ. С. 9-16. (Труды ГИМ; вып. 102.)

- Колтухов С. Г., 1999. Укрепления Крымской Скифии: Материалы по археологии Крыма. Симферополь: СОНАТ. 221 с.

- Ланцов С. Б., 2010а. Основные результаты работ Донузлавской экспедиции в Сакском и Черноморском районах Крыма в 2009 г.//Археологiчнi дослiдження в Українi 2009 р. Киïv: IА НАНУ. С. 262-265.

- Ланцов С. Б., 2010б. Результаты исследования Кульчукского городища (IV в. до н. э. -I в. н. э.) на хоре Херсонеса Таврического//ΣΙΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия/Ред.: А. А. Масленников, Н. А. Гаврилюк, А. А. Завойкин. М.; Киев: ИА РАН. С. 142-151.

- Попова Е. А., 1991. Юго-западный квартал скифского поселения у санатория Чайка близ Евпатории//Памятники железного века в окрестностях Евпатории/Ред.: Ю. Л. Щапова, И. В. Яценко. М.: МГУ. С. 37-75.

- Попова Е. А., 1996. Здание типа мегарон позднескифского городища «Чайка»//Вестник МГУ. Серия 8: История. № 1. С. 71-80.

- Попова Е. А., 1998. О Северо-Причерноморском домостроительстве I в. до н. э. -I в. н. э. (по материалам квартала Запад-II городища «Чайка»)//Историческая археология. Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения Д. А. Авдусина/Ред.-сост. Т. А. Пушкина; отв. ред. В. Л. Янин. М.: Памятники исторической мысли. С. 182-95.

- Попова Е. А., 2017. Городище «Чайка» в Северо-Западном Крыму во II в. до н. э. -I в. н. э.//SP. № 3. С. 259-307.

- Попова Е. А., Коваленко С. А., 2005. Историко-археологические очерки греческой и позднескифской культур в Северо-Западном Крыму (по материалам Чайкинского городища). М.: МГУ. 283 с.

- Уженцев В. Б., 2006. Эллины и варвары Прекрасной Гавани (Калос Лимен в IV в. до н. э. -II в. н. э.). Симферополь: СОНАТ. 248 с.

- Щеглов А. Н., 1960а. Отчет о раскопках городища Тарпанчи в 1960 г.//Архив ГИАМЗ «Херсонес Таврический». Ф. 1. № 839/I. 38 с.

- Щеглов А. Н., 1960б. Отчет о раскопках городища Тарпанчи в 1960 г. Альбом.//Архив ГИАМЗ «Херсонес Таврический». Ф. 1. № 839/II.

- Щеглов А. Н., 1963а. Альбом иллюстраций к отчету Тарханкутской экспедиции. 1962 год//Архив ГИАМЗ «Херсонес Таврический». Ф. № 1. № 840/4.

- Щеглов А. Н., 1963б. Отчет о работах Тарханкутской экспедиции в 1962-1963 гг.//Архив ГИАМЗ «Херсонес Таврический». Ф. 1. № 840/I.

- Щеглов А. Н., 1963в. Раскопки городища Тарпанчи в 1960 г.//Сообщения Херсонесского музея. Вып. III. Симферополь: Крымиздат. С. 67-75.

- Щеглов А. Н., 1965. Тарханкутская экспедиция в 1962-1963 гг.//КСИА. Вып. 103. С. 140-147.

- Щеглов А. Н., 1978. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л.: Наука. 159 с.

- Rotroff S. I., 1982. Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls//The Athenian Agora. Vol. 22. 250 p.

- Vnukov S. Y., 2001. The North-Western Crimea: an historical-archaeological essay//North Pontic Archaeology: Recent Discoveries and Studies/Ed. G. R. Tsetskhladze. Leiden; Boston; Köln: Brill. P. 149-175. (Colloquia Pontica; vol. 6.)