О южной границе ареала осиповской культуры

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В., Гирченко Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена осиповской культуре начального неолита Нижнего Приамурья и вопросам уточнения южных границ ее ареала. Благодаря возобновлению раскопок на памятнике Сяонаньшань в левобережье Уссури провинции Хэйлунцзян КНР, в последние годы стало возможным сравнительное исследование технико-типологических характеристик керамического материала двух территорий, в котором выявлены следующие особенности. 1. Керамика в обоих случаях рыхлая, состав формовочной массы демонстрирует наличие искусственных примесей - дресвы, песка, растительных волокон, дробленой раковины; 2. Характерен длительный низкотемпературный обжиг; 3. Керамика представлена, как правило, плоскодонными сосудами с широким устьем усеченно-конической формы; 4. Поверхность сосуда сначала покрывалась ангобом из красноватой глины, затем наносился орнамент, фиксируются также следы заглаживания травой; 5. Сосуды оформлены узкими параллельными бороздками или желобками с плоской дорожкой между краями, выполненными твердым гребенчатым инструментом; 6. Венчик орнаментировался рассеченными узкими вдавлениями или сквозными отверстиями. В каменном инвентаре доминируют бифасиальные наконечники копий и стрел, а также грузила различных форм, что говорит о сочетании рыболовства и охоты в хозяйственной деятельности носителей осиповской культуры и обитателей памятника Сяонаньшань. Выявленные сходные черты, вероятно, свидетельствуют о том, что рассмотренные материалы представляют собой комплекс культур единого ареала. Артефакты, найденные на стоянке Сяонаньшань, демонстрируют характерные отличия от других памятников северного Китая и существенно отличаются от традиций Среднего Хуанхэ или долины Янцзы. Вероятно, юго-запад Нижнего Приамурья, автохтонный центр происхождения древнего гончарства, мог выступать в качестве зоны контактов региона как с более южными, так, с более восточными территориями и осиповское влияние выходило за пределы Амура, что имеет большое значение для понимания процессов неолитизации в Северо-Восточной Азии.

Нижнее приамурье, северный китай, неолит, осиповская культура, сяонаньшань, керамика, культурные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/145146131

IDR: 145146131 | УДК: 903.23 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0188-0194

Текст научной статьи О южной границе ареала осиповской культуры

Бассейны рек Амура и Уссури известны своими самобытными неолитическими культурами. В контексте данного исследования большой интерес представляет наиболее ранняя из них – осиповская и связанные с ней вопросы ее ареала.

Впервые материалы этой культуры, выявленной близ г. Хабаровска, были частично исследованы М.М. Герасимовым и отнесены к мезолиту [Герасимов, 1928]. В 1960–1990 гг. широкие раскопки продолжились отрядами Дальневосточной (СевероАзиатской) комплексной экспедиции под руководством А.П. Окладникова, впоследствии – А.П. Деревянко и В.Е. Медведева [Окладников, Деревянко, 1973; Окладников, Медведев, 1983; Медведев, 1995]. Обнаружение керамики на памятниках Гася, Госян, Сакачи-Алян (Нижний пункт) и других, а также радиоуглеродные даты, позволили отнести культуру к начальному неолиту [Медведев, 1995]. В настоящее время известно более 70 объектов, среди них есть однослойные [Шевкомуд, Яншина, 2010, с. 118].

Памятники сконцентрированы, главным образом, по берегам Амура и Уссури в пределах Среднеамурской равнины (ее часть в Северо-Восточном Китае – Саньцзянская равнина). Самая северная точка – многослойное поселение Кондон-Почта, где отмечены, в том числе, осиповские находки, а южная граница выходит за пределы российского Приамурья. В этом контексте интересны материалы памятника Сяонаньшань, давшего название культуре, локализованной в левобережье Уссури на территории современной провинции Хэйлунцзян Китая. Ее даты изначально укладывались в хронологический диапазон VIII – середина VII тыс. до н.э. [До Имэн, 2019, с. 265]. Однако в связи с новыми исследованиями, эти материалы пересматриваются и китайские ученые предполагают, что для наиболее раннего слоя памятника возможны даты вплоть до XII тыс. до н.э. [Дунбэй я…]. Тот факт, что в позднее время, примерно в VI тыс. до н.э., обитатели Сань-цзянской равнины, очевидно, имели связи с соседними регионами, является доказанным. Примером может служить нефрит цзюэ, представляющий со- бой неполное кольцо, он встречается как в Японии, так и в Корее на стоянках, возраст которых около восьми тыс. лет (в более позднее время ареал бытования подобных нефритов стал еще шире и распространился южнее, и данная культурная традиция могла служить базисом для сложения нефритовой культуры более позднего времени – синлунва), но в более раннее время межрегиональные контакты являются дискуссионными. Осиповское влияние, очевидно, выходит за пределы долины Амура, например, встречается также на Сахалине [Василевский, 2008, с. 184–186], но ее более южные контакты на ранних этапах требуют уточнения. Кластер дат, полученных по данным радиоуглеродного датирования и по спорово-пыльцевому анализу, возможно, позволяют датировать культуру в интервале 14 200–8 000 лет до н.э. [Шевкомуд, Кузьмин, 2009]. Тем не менее, ввиду недостаточности подробных сравнительных исследований ряда памятников начального неолита Среднего и Нижнего Приамурья, уточнение ареала нуждается в дальнейшей проработке. Мы в своих аналогиях затронем наиболее свежие публикации, посвященные материалам раскопок последних лет, которые дают большее основание для выделения единого ареала культурных традиций региона и уточнения южных объектов.

Памятники осиповской культуры, как уже сказано, расположены, главным образом, по краям пологих террас берегов Амура и Уссури. На некоторых из них выявлены единичные жилища о сиповцев неопределенной формы со слегка углубленным в грунт котлованом и уплощенным дном (например, памятники Хумми, Новотроицкое 10, 17).

Каменные орудия представлены бифасиаль-ными наконечниками многих типов, тесловидно-скребловидными орудиями, рубящими орудиями, ножами и проколками из кремня и халцедона, различными формами орудий рыбной ловли. Для оформления орудий применялась краевая дорсальная ретушь. Есть шлифованные и пришлифованные изделия. Известна техника сверления при изготовлении бусин.

Наиболее многочисленный керамический материал осиповской культуры получен на поселениях Гася и Гончарка-1 [Деревянко, Медведев, 1993; Медведев, 1995; Шевкомуд, 2005]. Керамика с памятников Госян, Гася, Осиповка I и Казакевичево (14–11 тыс. л.н.) изучалась в рамках совместных исследований Института археологии и этнографии СО РАН и лаборатории «История керамики» Института археологии РАН с позиций историко-культурного подхода, разработанного А.А. Бобринским [Бобринский, 1978].

Керамика осиповской культуры раннего периода рыхлая, состав формовочной массы характеризуется наличием искусственных примесей – дресвы, песка, шамота, растительных волокон, а также длительным низкотемпературным обжигом (от 350 до 550оС) [Медведев, 2017]. При петрографическом анализе не были выделены какие-либо закономерности составления формовочной массы – примеси могли использоваться как отдельно, так и в сочетании двух-трех компонентов одновременно. В рецептах формовочной массы доминировали равнинные, реже «горные» илы, редко – сочетание двух групп илов. Часто характерно добавление органического раствора (в 60 % случаев) [Медведев, Цет-лин, 2017, с. 169]. Встречаются в тесте довольно крупные включения разнозернистого минерального отощителя, фиксируемые на поверхности даже без использования микроскопа, в некоторых случаях до 1 см. О применении в качестве отощителя травы свидетельствуют характерные пустоты. Цветность черепка: с внешней стороны – серовато-коричневая, иногда розовато-коричневая или коричневая, внутри – серая, в изломе – серого или черного цветов [Медведев, Цетлин, 2013, с. 95]. Толщина стенок в среднем 0,8–1 см, сосуды меньшего размера имеют более тонкие стенки, большие сосуды массивные и толстостенные. Формование полого тела, вероятно, происходило двумя способами: с исполь-

Рис. 1. Керамика осиповской культуры начального неолита Нижнего Приамурья с поселения Гася (по: [Медведев, 2017, с. 50]).

зованием формы-шаблона или методом скульптурной лепки с использованием широких лент.

Осиповская керамика представлена плоскодонными усеченно-конической формы сосудами с расширенным туловом. Хорошо фиксируется место соединения придонной части и тулова, устье больших сосудов достигает 40 см в диаметре. Керамика сначала покрывалась ангобом из красноватой глины, затем наносился орнамент. Сосуды оформлены прочесами твердым гребенчатым инструментом. Об использовании такого инструмента свидетельствует характер отпечатков – это узкие параллельные бороздки (желобки) с плоской дорожкой между краями, очевидно свидетельствующей о ширине зубцов (рис. 1). Венчик емкости иногда подлепляли изнутри дополнительной лентой, украшали поперечными вдавле-ниями и сквозными отверстиями, выполненными по сырой глине. Другие, менее распространенные орнаменты, могли быть расположены под венчиком и на тулове, например, зубчатым колесиком, оттисками гребенчатого штампа, расположенными горизонтальными полосами, вертикальным и горизонтальным зигзагом, также представлен декор в виде расщепленных валиков и слабых оттисков плетеного изделия или обмотанного веревкой инструмента, наклонными линиями, полосками валиков [Медведев, Цетлин, 2013, с. 96]. Черепки, как правило, покрыты слоем нагара на внешней поверхности (редко – внутренней), что указывает на их использование для приготовления пищи на огне.

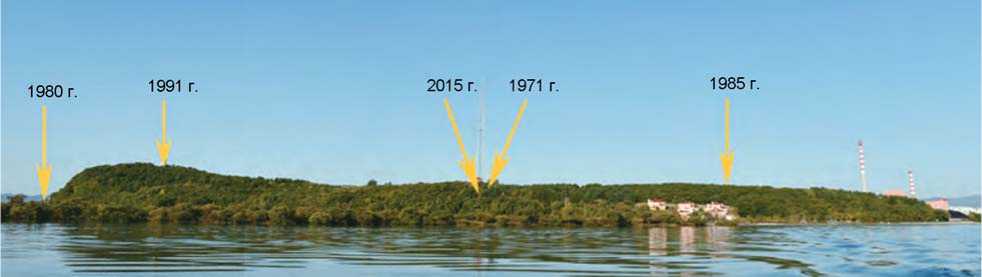

Памятник Сяонаньшань расположен в уезде Жа-охэ в черте города Шуаняшань, что непосредственно граничит с территорией Российской Федерации, на южном склоне небольшого холма высотой около 60 м над речной поверхностью на левом берегу р. Уссури. Объект открыт в 1958 г. Эпизодические раскопки проводились в 1970-х, 1980-х и в 1990-х гг., но культурная принадлежность памятника оставалась неясной [Чжао Биньфу, 2006]. Изначально считалось, что этот памятник принадлежит более поздней неолитической культуре Синькайлю, однако радиоуглеродное датирование найденных останков млекопитающих из слоя с ранней керамикой показали даты, равные 11000 лет до н.э. [Ван Гуансяо, 2021, с. 175]. Масштабные раскопки объекта начались только в 2015 г. (рис. 2). Сейчас к памятнику относятся поселение и около 50 расположенных достаточно компактно погребений разных периодов неолита с каменной кладкой. Размеры поселенческого комплекса и могильника, обилие сопроводительного погребального инвентаря говорят о большой жизнеустойчивости этого древнего сообщества, хозяйственная деятельность которого была основана на сочетании рыболовства и охоты, так же, как и у носителей осиповской культуры в Приамурье.

Рис. 2. Раскопки на памятнике Сяонаньшань в разные годы (по: [De Gruyter…]).

Среди находок данного памятника присутствует не только самая ранняя керамика на севере Китая, но и наиболее ранние и многочисленные изделия из нефрита – около 200 находок. [Дунбэй я…]. Аналогии этого многослойного разновременного комплекса как в керамике, так и в каменном инвентаре [Ли Юцянь, Ян Юнцай, 2019, с. 19].указывают на связи не только с осиповской культурой, но и с более поздними – мариинской, кондонской, вознесеновской, а также руднинской культурами

Ранняя керамика первого периода с Сяонань-шань красноватая рыхлая, при извлечении из земли сразу рассыпается. При технико-типологическом анализе установлены искусственные примеси песка и дресвы. Отдельные немногочисленные находки имеют в составе теста фрагменты дробленой раковины. Кварцевые включения довольно крупные. Посуда лепная, на поверхности фиксируются следы от пальцев, она подвергалась низкотемпературному обжигу. Представленные формы – плоскодонные горшки с широким устьем, тулово слегка сужается к донцу. Большая их часть не орнаментирована, оформлены прочесами твердым гребенчатым инструментом в идентичной осиповским материалам технике (рис. 3). Это так же узкие параллельные бороздки или желобки с плоской дорожкой между краями. Фиксируются покрытие ангобом из красноватой глины и следы заглаживания травой как с внешней, так и с внутренней сторон. Отдельные фрагменты тулова и венчиков украшены оттиска- ми гребенчатого штампа, вертикальным и горизонтальным зигзагом, волнообразным рисунком.

В данном контексте интересно и другое сравнение – с материалами стоянки Ямихта, вероятно, позднелокального варианта осиповской культуры, расположенной в окрестностях поселения Кондон-Почта, где исследователями отмечена керамика с двумя морфологически разными традициями. Ямихтинская керамика демонстрирует необычную рецептуру формовочных масс, а именно – использование растительных волокон и дробленой раковины примерно в одинаковых пропорциях. Эти примеси фиксируются на поверхности в виде характерных пустот. Типична также орнаментация характерными желобками, но как будто заглаженными после их нанесения. Венчик орнаментировался тоже в типичной для осиповской культуры манере – рассеченными узкими вдавлениями, встречаются сквозные отверстия. Ямихтинская керамика была датирована по нагару и укладывается в диапазон от 9 240 по 7 210 гг. до н.э., что несколько позже бытовавшей осиповской традиции, но все же хронологически затрагивает ее [Яншина, 2014, с. 150]. Наиболее архаичные ямихтинские вещи были синхронны осиповским. Они, скорее всего, представляют собой их поздний локальный вариант. Характерная черта – сочетание дробленой раковины и растительных волокон – также свойственна для некоторых вещей из Сяонаньшань [Ли Юцянь…], что тоже может свидетельствовать о большой цир-

Рис. 3. Ранняя керамика с памятника Сяонаньшань в Китае (по: [Дунбэй я…,]).

куляции технологий внутри единого Амуро-Уссурийского ареала. Кроме того, дробленая раковина в качестве отощителя известна и в других культурах бассейна Японского моря, например, на Хоккайдо (стоянка Токоро-14) [Collection of Archaeological Materials…] или на Сахалине (стоянка Адо-Тымо-во-2) [Яншина, 2014, с. 151], но ямихтинские датировки в данном случае являются более древними и, вероятно, служат еще одним свидетельством технологического импульса из Приамурья на сопредельные территории. Еще одним аргументом в пользу этой теории является появление керамики в Приморье на 2–3 тысячи лет позже, чем в Приамурье (памятники Устиновка-3, Черниговка-1) [Медведев, 2020, с. 183].

Северный Китай характеризуется доминированием пластинчатых и микропластинчатых индустрий. На связи с осиповским ареалом указывает наличие бифасиальных наконечников копий и стрел. Каменные орудия изготовлены преимущественно из яшмы, агата, кремня, сланца, песчаника, диабаза [Nelson, 2003]. Встречаются также проколки, топоры, скребки. Есть шлифованные и пришлифованные изделия. Изделия из нефрита – кольца, полукольца и бусины, относятся к более поздним этапам культуры, датируемым периодом от 7 200 до 6 500 гг. до н.э. [Ван Гуансяо, 2021, с. 177]. Несмотря на отсутствие на более северных территориях наиболее характерных форм колец и полуколец, такие нефриты являются еще одним, хотя и более поздним, доказательством контактов населения сопредельных территорий, так как техника обработки нефрита при использовании веревки и мелкодисперсного абразива, струнное пиление, зафиксирована как на данном памятнике, так и, например, на неолитической стоянке Чертовы Ворота руднинской культуры того же периода в Приморье и на памятнике Кувано дземона Японии.

Ранняя керамика, обнаруженная в Сяонаньшань, по мнению китайских археологов, может датироваться временем около 15 000 лет до н.э. [Дунбэй я…; Ван Гуансяо, 2021, с. 177], однако научного обоснования таких датировок пока предоставлено не было. Во многом эти осторожно высказываемые весьма ранние даты связаны с построением стратиграфической колонки на раскопах 2018–2019 гг., где самая древняя керамика была найдена в слое на глубине 0,5 м. Судя по идентичности керамики и каменного инвентаря, находки могут быть тесно связаны с открытиями в России и Японии. Исследованные в трех странах материалы, вероятно, составляют единый комплекс. Нужно также отметить, что археологические находки из Сяонаньшань демонстрируют характерные отличия от других памятников северного Китая и существенно отличает-192

ся от гончарного производства на Средней Хуанхэ и в долине Янцзы, поэтому амурская керамика, очевидно, не ведет происхождение из района Цзянси, где была обнаружена самая древняя на данный момент керамика в мире, датируемая 18 тыс. лет назад (памятник Сяньжэньдун) [У Сяохун и др., 2012]. При сопоставительных исследованиях не наблюдается никаких аналогий ни в рецептуре составления формовочных масс, ни в формах, ни в орнаментах. Скорее всего, существовало несколько центров с автохтонным происхождением гончарства.

Вероятно, юго-запад Нижнего Приамурья мог выступать в качестве зоны контактов региона как с более южными, так с более восточными территориями. Учитывая выделенные аналогии в керамике, можно с большей уверенностью говорить, что контакты могли иметь место уже в осиповское время, то есть в финале плейстоцена. Основная часть осиповских памятников концентрированно располагается на небольшой территории в районе от устья Уссури по Амуру – до с. Сакачи-Алян, что говорит о том, что, продвижение технологий, шло, вероятно, не с юга, где такие памятники эпизодичны, а, наоборот, здесь находился центр, распространявший свое влияние на сопредельные территории. Китайская же керамика равнины Саньцзян в своей массе датируется более поздним временем, нежели на Амуре. Проблема происхождения и развития осиповский культуры, начала новокаменного века на Амуре представляется важнейшей в контексте понимания процессов развития древних обществ севера Дальнего Востока, а многие ее мотивы сохраняются и воспроизводятся во всех культурах среднего-позднего неолита региона, например, техник нанесения орнамента гребенчатым штампом, прямых и наклонных линий, горизонтального и вертикального зигзага [Медведев, Филатова, 2014, с. 89–96]. Преемственность наблюдается и в формах сосудов. Данные результаты имеют большое значение для понимания процессов ранней неолитизации в Северо-Восточной Азии.

Список литературы О южной границе ареала осиповской культуры

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. - М.: Наука, 1978. - 272 с.

- Ван Гуансяо. Жаохэ Сяонаньшань ичжи юйци каогу фасянь цзуншу (Итоги исследования нефритовых изделий на памятнике Сяонаньшань в уезде Жаохэ) // Вэньу цзяньдин юй цзяньшан (Идентификация и признание материальных ценностей). - 2021. - № 1. - С. 175-177 (на кит. яз.).

- Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин. - Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2008. - 412 с.

- Герасимов М.М. Новые стоянки доисторического человека каменного периода в окрестностях г. Хабаровска // Известия ВСОРГО. - 1928. - Т. 53. - С. 135-140.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. Исследование поселения Гася (предварительные результаты, 1980 г.). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1993. - 109 с.

- До Имэн. Сяонаньшань вэньхуа цзуншу (Очерк культуры Сяонаньшань) // Материалы LIX Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. - С. 264-266 (на кит. яз.).

- Дунбэй я шицянь каогу синь гаоди : сяонаньшань ичжи жусюань «2019 няньду цюаньго ши да каогу синь фасянь» (Новый этап в первобытной археологии северо-востока Азии: памятник Сяонаньшань вошел в десятку новых больших открытий археологии за 2019 г.) [Электронный ресурс] // Хэйлунцзян шэн вэньхуа хэ люйю тин (Офис культуры и туризма провинции Хэйлунцзян). -URL: http://wlt.hlj.gov.cn/index.php/mobile/detail/id/301085/ type/46.html (дата обращения: 01.06.2020) (на кит. яз.).

- Ли Юцянь. Хэйлунцзян Жаохэ Сяонаньшань ичжи фасянь синьшици шидай цзаоци муди (Открытие могильника Сяонаньшань раннего неолита в Жаохэ провинции Хэйлунцзян) [Электронный ресурс] // Tencent net. - URL: https://new.qq.com/omn/20200108/20200108A0H3N900. html (дата обращения: 05.06.2021) (на кит. яз.).

- Ли Юцянь, Ян Юнцай. Хэйлунцзян Жаохэсянь Сяонаньшань ичжи 2015 нянь III цюй фацзюэ цзяньбао (Краткое сообщение о раскопках раскопа III в 2015 г на памятнике Сяонаньшань в уезде Жаохэ провинции Хэйлунцзян) // Каогу (Археология). - 2019. - №8. - С. 3-20 (на кит. яз.).

- Медведев В.Е. Глиняное совершенство амурского неолита // Природа. - 2017. - № 9. - С. 48-57.

- Медведев В.Е. К проблеме начального и раннего неолита на нижнем Амуре // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 г -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. - С. 228-237.

- Медведев В.Е. Некоторые ключевые вопросы дальневосточного неолита (Приамурье, Приморье) // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре: сборник научных статей. - Самара: Изд-во СГПУ, 2020. - Т. 1. - С. 182-183.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Керамика эпохи неолита Нижнего Приамурья (орнаментальный аспект). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - 168 с.

- Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б. Технико-типологический анализ древнейшей керамики Приамурья (1310 тыс. л. н.) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. - № 2 (54). - С. 94-107.

- Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б. Происхождение гончарства и этнокультурные процессы в неолите Приамурья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - С. 167-171.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. - Владивосток: Дальне-вост. кн. изд-во, 1973. - 440 с.

- Окладников А.П., Медведев В.Е. Исследование многослойного поселения Гася на Нижнем Амуре // Известия Сибирского отделения АН СССР: Сер. Обществ. наук. - 1983. - № 1. - С. 93-97.

- У Сяохун, Чжан Чи, Goldberg P., Cohen D., Пань Янь, Arpin T., Bar-Yosef O. Цзянси Сяньжэньдун ичжи лянвань нянь цянь таоци дэ няньдай яньцзю (Исследования возраста керамики, датируемой более 20 тыс. лет назад памятника Сяожэньдун в Цзянси) // Наньфан вэньу (Культурное наследие юга Китая). - 2012. - № 3. - С. 1-6 (на кит. яз.).

- Чжао Биньфу. Дунбэй синьшици вэньхуа гэцзюй цзи ци юй чжоубянь вэньхуа дэ гуаньси (Культуры неолита северо-востока и их связи с культурами сопредельных территорий) // Чжунго бяньцзян шиди яньцзю (Исследования истории и географии приграничных территорий Китая). - 2006. - Т. 16. - № 2. - С. 88-97, 149 (на кит. яз.).

- Шевкомуд И.Я., Кузьмин Я.В. Хронология каменного века Нижнего Приамурья (Дальний Восток России) // Культурная хронология и другие проблемы в исследованиях древностей востока Азии. - Хабаровск: Хабаровский краевой музей, 2009. - С. 7-46.

- Шевкомуд И.Я., Яншина О.В. Начало неолита в Приамурье: осиповская культура // Первоначальное освоение человеком континентальной и островной части Северо-Восточной Азии. - Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2010. - С. 118-133.

- Яншина О.В. Ранненеолитическая керамика стоянки Ямихта // An Archaeological Study on Prehistoric Cultural Interaction in the Northern Circum Japan Sea Area (1): Yamikhta Site Excavation Report. - Tokyo: Tokoro Research Laboratory, 2014. - C. 141-152.

- Collection of Archaeological Materials from the Lower Tokoro River Basin [Электронный ресурс] // Graduate School of Humanities and Sinology and Faculty of Letters, the University of Tokyo. - URL: https://wwwT.u-tokyo.ac.jp/t_ collection/en/index.html (дата обращения: 05.06.2021).

- de Gruyter W. The Excavation of Zone III of the Xiaonanshan site in Raohe County, Heilongjiang Province in 2015 // Chinese Archaeology. - 2020. - № 20 - Pp. 87-96. DOI: https://doi.org/10.1515/char-2020-0007.

- Nelson S.M. The Archaeology of Northeast China: Beyond the Great Wall. - L., N.-Y.: Routledge Publ., 2003. - 288 p.