О картографии динамических свойств почв Терско-Кумской низменности с применением дистанционных методов

Автор: Залибекова М.З., Асгерова Д.Б., Бийболатова З.Д.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Природопользование и мониторинг

Статья в выпуске: 1-6 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Почвенный покров Терско-Кумской низменности отличается большим разнообразием природного и антропогенного происхождения. Для исследования динамических процессов, которые влияют на почвенное разнообразие, нами применялись дистанционные методы с последующим сравнением космоснимков с топографическими. Исследования показали, что наиболее оптимальным является использование этих двух методов совместно, что позволяет исключить неточности, имеющие место при наземных и космических съемках.

Засоление, топографический метод, космоснимки, солонцеватость, почвенное разнообразие

Короткий адрес: https://sciup.org/148199858

IDR: 148199858 | УДК: 631.48

Текст научной статьи О картографии динамических свойств почв Терско-Кумской низменности с применением дистанционных методов

Терско-Кумская низменность занимает значительную территорию в пределах западного Прикаспия, где отмечается сложное сочетание условий почвообразования, обусловленное полупустынным климатическим режимом и воздействием антропогенных факторов. Существенное влияние оказывают литологическое строение территории и рельеф местности, степень грунтового и поверхностного увлажнения, связанные с косвенным влиянием трансгрессивно-регрессивной деятельности Каспийского моря. Наиболее важными из динамических свойств почв являются процессы засоления, солонцеватости и их влияние на формирование почвенного разнообразия. Широкий диапазон формирующихся различий, ареалы которых подвергаются изменению во времени и пространстве, могут быть выявлены с применением наземных и дистанционных методов исследований [3]. В существующих картографических материалах отражаются почвенные контуры, выделенные при съемке с использованием топографической основы, определяя влияние факторов почвообразования по наземным признакам. Такими факторами в рассматриваемом регионе являются гранулометрический состав почв и пород, полупустынный климатический режим, бессточный рельеф, способствующие формированию разнообразия почв по степени засоления и солонцеватости.

Актуальность исследований, проведенных в центральной части Терско-Кумской низменности (Прикумский вал), где ведущим фактором формирования динамических свойств почв является содержание легкорастворимых солей,

предопределило основное содержание работ со сравнительной характеристикой результатов наземного и космического картирования.

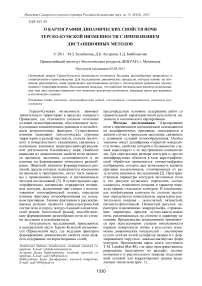

Методы исследования. Картирование почв с применением космоснимков основывается на дешифровочных признаках, относящихся в данном случае к процессам засоления, связанных с влиянием условий почвообразования. Особое значение имеет дешифровка открытой поверхности почвы, свойства которой в большинстве случаев кореллирует с ее внутренними показателями. Для определения размера контуров и других дешифрируемых объектов в ходе картографической обработки применяется оптико-цифровое изображение, которое дает возможность выявить признаки космоснимков, отличающиеся от результатов наземных исследований [2]. Пространственные параметры контуров засоленных почв и его рисунок позволяют определить состав, сложность почвенного покрова и характер перехода границ отдельных контуров. В космоснимках конфигурация контуров по степени засоления определяется комплексным характером растительного покрова – полосчатый, пятнистый, пятнисто-фитогенный. Пятнистый рисунок характерен изменениями микрорельефа, отражающие параметры ареалов лугово-кашта-новых почв, различающихся по степени и характеру засоления. Преимущество космоснимков проявляется при использовании степени интенсивности окраски поверхности почвы в результате изменения динамических показателей – увеличения сухого остатка солей сульфатов натрия и с формированием округлых, овально-вытянутых форм контуров. Предлагаемая карта снята спутником T.M. Landsat (Rm 80), где дано пространственное разрешение выделенное по рельефу, составу почвенного и растительного покрова послуживший основой для корректировки границ выделяемых типов почв (рис. 1).

Рис. 1. Отображение признаков почв центральной части Терско-Кумской низменности на космическом снимке

Одним из преимуществ наземного картографирования является наличие на топопланах подробной характеристики контуров, их форм и изображений. При этом важное значение имеет сравнительный анализ закономерностей проявления засоления, солонцеватости и их взаимоотношения с рельефом и гипсометрией территории [5]. Основу разнообразия засоленных почв представляет миграционная динамика солевых растворов и массы выщелачиваемых вредных нейтральных солей. Общепринятая система учета позволяет унифицировать огромное разнообразие процессов миграции солей по ограниченному числу признаков с высокой изменчивостью современных (соленакопление) и унаследованных (остаточное засоление). При этом формируется значительное разнообразие динамических свойств почв по космоснимкам, расширяя возможности индикации, прогноза и оценки почвенных режимов по интенсивности цветов: темно-серый, светло-серый с темным оттенком, чередование серых полос и белых линий, вытянутых с востока на запад.

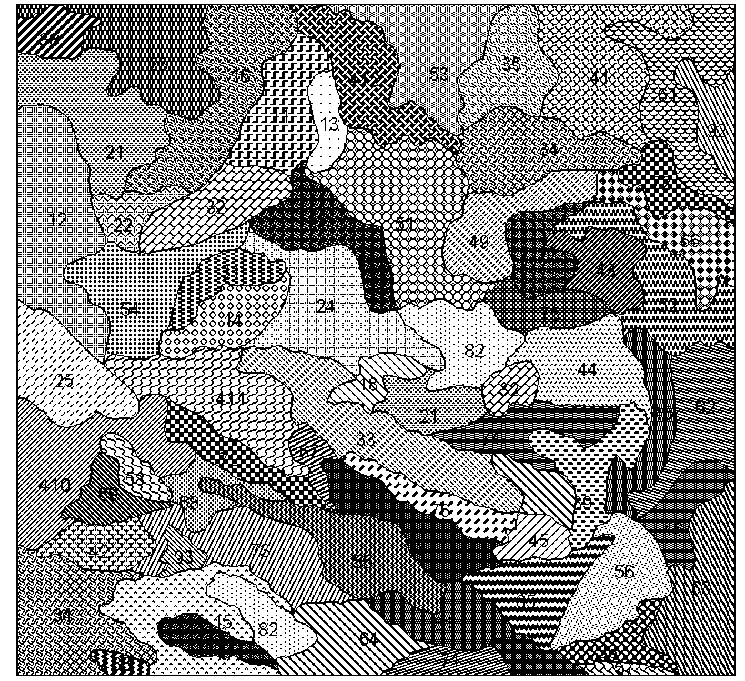

Результаты и их обсуждение. Составлена почвенная карта, откорректированная на основе материалов наземных исследований и космических съемок. Особое внимание уделено сравнительной оценке почвенной карты с уточнением границ почвенных контуров путем дешифровки почвенных и ландшафтных признаков, выделенных на космическом снимке центральной части Терско-Кумской низменности (рис. 2.).

Почвы:

-

- светло-каштановые солонцеватые: контуры 1-6; цифровой индекс – 11-16; контуров 6, общая площадь 662 га;

-

- светло-каштановые солончаковые: контуры 714; цифровой индекс – 21-27; количество контуров 10, общая площадь 100 га;

-

- светло-каштановые карбонатные: контуры 1726; цифровой индекс – 31-310; количество контуров 12, общая площадь 7710 га;

-

- лугово-каштановые: контуры 27-38; цифровой индекс – 41-412; количество контуров 12, общая площадь 7710 га;

-

- луговые слабозасоленные: контуры 39-46; цифровой индекс – 51-58; количество контуров 8, общая площадь 1510 га;

-

- луговые сильнозасоленные: контуры 47-55; цифровой индекс – 61-69; количество контуров 9, общая площадь 2050 га;

-

- солончаки луговые: контуры 56-61; цифровой индекс – 71-76; количество контуров 6, общая площадь 1430 га;

-

- лугово-болотные: контуры 62-64; цифровой индекс – 81-83; количество контуров 3, общая площадь 730 га;

-

- солончаки корковые – осушенные участки озер: контуры 65-69; цифровой индекс – 91-95; количество контуров 5, общая площадь 1150 га.

По данным почвенной карты, откорректированной на основе космического снимка, максимальную площадь в полигоне занимают светло-каштановые карбонатные легкосуглинистые почвы. Засоление почв - слабое, хлоридно-сульфатное. Дешифрирование признаков осуществлено по прямым и косвенным признакам. Основная часть ареала, изображенная на снимке, покрыта землистой массой со светлой окраской, указывая на наличие процессов солонцеватости [1]. Их площадь составляет около 60% ареала светло-каштановых почв. Светло-каштановые карбонатные легкосуглинистые почвы представлены 10 контурами различной конфигурации. Смена белых (светлых) тонов наблюдается в депрессиях микро-, мезопонижений, где формируются солончаки типичные автоморфные. Контуры солевых корок имеют четко выраженные границы, где изреженная растительность представлена отдельными островками, что указывает на сильную стадию засоления. Там, где она покрывает поверхность земли густым слоем, есть засоление с близким залеганием грунтовых вод, темно-бурая окраска на снимке. Признаками прямого дешифрирования являются: контуры с белой окраской с выцветами солей карбонатов, слабо-выраженные элементы трещин на поверхности и преобладающая роль представителей галофитов: солянки однолетней, камфоросмы Лессинга и др. Косвенное дешифрирование процессов засоления по степени как динамических свойств почв используются: интенсивность расплывчатых цветов, прерывистые полосы, указывающие на тип засоления в связи с изменением химизма со-ленакопления.

Рис. 2. Фрагмент почвенной карты центральной части Терско-Кумской низменности. Масштаб: 1:100 000

По отображению различных тонов на космическом снимке светло-каштановые почвы можно объединить в 2 группы. Первая - почвенные контуры, границы которых совпадают с выделяемыми растительными сообществами: по-лынно-комфоросмовыми, степными, эфемероворазнотравными. Сюда включены также контуры донной поверхности осушенных озер, развивающиеся по направлению пустынного типа почвообразования [6]. При дешифровке сильнозасоленных лугово-каштановых почв учитывали показатели их рисунка, где их границы проведены на основе различий в накоплении солей, трещиноватости почв и изреженности растительного покрова. Типичный рисунок светло-каштановых почв по прямым дешифровочным признакам характеризуется контурами, вытянутыми с востока на запад. Контуры лугово-каштановых почв дифференцируются чередованием изображений растительности разной степени проективного покрытия. На космическом снимке в инфракрас -ном диапазоне с увеличением влажности наблюдается снижение яркости до темно-серых оттенков в условиях перехода от лугово-болотных почв к болотным, свидетельствуя о качественном изменении состояния почв. Изменение типа засоления сменой сульфатного хлоридным сопровождается увеличением спектральной яркости верхнего горизонта. Крупные с четкими границами участки, образующие сплошной массив, служат индикатором недренируемых территорий, где образуются луговые и луговокаштановые почвы (количество контуров – 29). Контуры песков подвижных и сохранившихся озер используются как границы ареалов выделенных на космических снимках.

Вторая группа объединяет границы почв, не поддающиеся обычному дешифрированию по прямым и косвенным признакам. Дешифровку их рекомендуется осуществлять с использованием влияния косвенных признаков природных ландшафтов растительного покрова, рельефа и физико-химических свойств почв. К ним относятся границы контуров светло-каштановых карбонатных, лугово-каштановых карбонатных. Ареалы их рекомендуется определять непосредственно в полевых условиях, используя наземные и космические материалы [4]. Индикационные связи действуют здесь в пределах периодических изменений, поэтому дешифрирование проводится на основе динамических свойств почв и условий их формирования.

Применение дистанционных методов при оценке почвенных ресурсов Терско-Кумской низменности является наиболее оптимальным в сложившихся условиях, они являются более экономичными и менее трудоемкими. Нами рекомендуется совокупное использование космических и наземных методов для картографии динамических свойств почв.

Выводы:

-

1. Почвенный покров региона характеризуется значительным разнообразием по генетическому происхождению и закономерностям пространственного распространения. Ведущее значение в их распространении имеют динамические свойства почв связанные с накоплением солей и их миграцией в вертикальном и горизонтальном направлениях.

-

2. При дифференциации почвенных границ по прямым дешифровочным показателям мы руководствовались выделением почвенных образований с учетом окраски интенсивности различных

-

3. По содержанию космической карты выделенные объекты можно объединить в 2 группы. Первая – дешифровка осуществляется с использованием возможностей космических снимков, где дешифрируются контуры по прямым и дешифровочным признакам окраски трещиноватости, выравненности поверхности почвы. Вторая – дешифровка может быть осуществлена с использованием показателей физико-химических свойств почв, пород и видового разнообразия растений.

тонов, обусловленных динамическими свойствами, накоплением, распределением легкорастворимых солей в зависимости от грунтового и поверхностного увлажнения.

Список литературы О картографии динамических свойств почв Терско-Кумской низменности с применением дистанционных методов

- Биарсланов, А.Б. Оценка состояния почвенного по крова прибрежной части Терско-Кумской низменности/А.Б. Биарсланов, М.З. Залибекова// Материалы Всероссийской научной конференции «Методическое обеспечение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения». -М., 2009. С. 247-250.

- Залибеков, З.Г. Опустынивание земель в Дагестане и применение ГИС-технологий в разработке мероприятий по управлению почвенными ресурсами/З.Г. Залибеков, М.А. Баламирзоев, Л.Б. Биарсланов//Почвенные и растительные ресурсы южных регионов России, их оценка и управление с применением информационных технологий. -Махачкала, 2007. С. 9-18.

- Залибеков, З.Г. О закономерностях изменения разнообразия и ресурсоведческого потенциала почв Западного Прикаспия/З.Г. Залибеков, З.Д. Бийболатова, П.А. Абдурашидова и др.//Сб. Почвенные и биологические ресурсы южных регионов России. -Махачкала, 2004. С. 16-26.

- Залибеков, З.Г. Пространственная изменчивочть почв и процессов засоления в прибрежной полосе Терско-Кумской низменности/З.Г. Залибеков, Р.М. Пайзулаева, З.Д. Бийболатова и др.//Почвоведение. 2010. №4. С. 422-434.

- Стасюк, Н.В. Динамика почвенного покрова дельты Терека. Московский государственный Университет. -М.,-Махачкала, 2005. 196 с.

- Стасюк, Н.В. Мониторинг состояния почвенного покрова дельты Терека//Почвоведение. 2001. №10. С. 1-12.