О керамике Хумаринского городища

Автор: Суханов Е.В., Кочкаров У.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается керамический комплекс Хумаринского городища - одной из наиболее известных крепостей эпохи раннего Средневековья на Северном Кавказе. Анализируется материал из раскопок Карачаевской экспедиции ИА РАН, проведенных на этом памятнике в 2007-2017 гг. Примечательной особенностью исследованной коллекции является доминирование обломков импортных амфор. Состав амфорной тары характерен для памятников VIII - первой половины IX в. Технологический анализ местной керамики свидетельствует об однородности гончарных традиций, в соответствии с которыми изготовлена кухонная и столовая посуда.

Керамика, амфоры, северный кавказ, хумаринское городище

Короткий адрес: https://sciup.org/143182463

IDR: 143182463 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.244-258

Текст научной статьи О керамике Хумаринского городища

Хумаринское городище – одна из наиболее ярких и известных крепостей эпохи раннего Средневековья на Северном Кавказе. Материалы раскопок, проведенных на этом памятнике в 1960–1980-е гг. экспедициями Карачаево-Черкесского НИИ (рук. Е. П. Алексеева, Х. Х. Биджиев), стали ценным источником для реконструкции культурных процессов на Верхней Кубани в эпоху Хазарского каганата ( Биджиев, Гадло , 1979; Биджиев , 1983). В 2007 г. раскопки Ху-маринского городища были возобновлены Карачаевской экспедицией ИА РАН (рук. У. Ю. Кочкаров). За десятилетний период стационарных работ получен большой объем нового материала, который по мере своего изучения и осмысления позволит уточнить, скорректировать и дополнить научные представления об этом археологическим памятнике.

-

1 Статья подготовлена в рамках тем НИР ИА РАН «Междисциплинарный подход в изучении становления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем» (№ НИОКТР 122011200264–9) и «Панорама историко-культурных процессов на территории Восточной Европы в римское время и эпоху Великого переселения народов по археологическим данным (I–VII вв.)» (№ НИОКР 122011200267-0).

Одну из наиболее многочисленных категорий находок из раскопок 2007– 2017 гг. составляет керамика. Цель этой статьи – описание и анализ данной керамической коллекции для получения новой информации о хронологии Хумаринско-го городища и гончарных традициях населения, обитавшего на этом памятнике.

Характеристика керамики

Коллекция глиняной посуды, полученная в ходе раскопок на Хумаринском городище в 2007–2017 гг., представлена в основном обломками и насчитывает 2446 фрагментов сосудов. Они происходят из раскопов «Е», «Ж», «З». Практически весь этот материал относится к нескольким группам керамики, известным по раннесредневековым археологическим памятникам Причерноморья, Приазовья, Подонья и Северного Кавказа.

Группа 1. Амфоры. Эта группа керамики является самой многочисленной – 2075 обломков и 1 целый экземпляр. Такие сосуды известны в научной литературе как «причерноморские амфоры» или «амфоры причерноморского типа». Центры изготовления этих амфор располагались в Юго-Западном, Южном и Юго-Восточном Крыму ( Паршина и др. , 2001). Территория распространения причерноморских амфор включает Крым, Таманский полуостров, Приазовье, Поднепровье, Поволжье, Северный Кавказ ( Науменко , 2009. С. 35–47).

При характеристике амфорной тары из Хумаринского городища мы будем придерживаться систематики, предложенной на основании проведенного ранее статистического анализа сочетаемости объемов причерноморских амфор и способов декора их внешней поверхности. К классу I относятся амфоры объемом 10–25/30 литров с гладким туловом или мелким зональным рифлением и горизонтальным линейным орнаментом на плечиках. К классу II относятся амфоры объемом 4–10 литров, декорированные сплошным и глубоким бороздчатым рифлением по всему тулову ( Суханов , 2018а. С. 58–61).

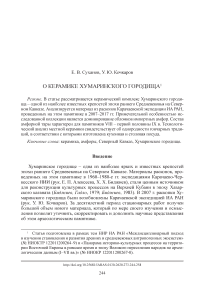

Поскольку мы имеем дело с обломками сосудов, соответствие амфор одному из классу определялось на основании особенностей декора внешней поверхности. К классу I отнесено 1957 обломков амфор (рис. 1). Это около 95 % от изученного амфорного материала. Горловины таких амфор обладают высотой 10– 12 см, форма близка к цилиндрической с сужением к верху. Венчики отогнуты, края чаще всего горизонтально или наклонно срезаны, реже – закруглены, диаметр – 8–10 см. Ручки верхним краем прикреплены к горлу примерно на середине его высоты, нижним – к плечикам сосуда. Форма ручек в плане – приближенно Г-образная, в сечении – овальная, подтрапециевидная, подпрямоугольная, шириной 3–4 см. Профилировка ручек разнообразна, на них присутствуют продольные ребра и валики. У амфор данного класса «вертикальная» часть ручек несколько длиннее, чем «горизонтальная». Стенки амфор либо гладкие, либо с неглубоким, нерегулярным и слабовыраженным рифлением. Толщина стенок зависит от того, к какой части сосуда они относятся, но в целом колеблется в интервале от 0,5 до 1,5 см. На плечиках амфор присутствует многорядный линейный орнамент, состоящий из двух-трех зон. Донца округлые.

К классу II отнесено 22 обломка, т. е. около 1 % амфорного материала. Фрагменты амфор этого класса обладают меньшими, чем у класса I, значениями

Рис. 1. Амфоры Хумаринского городища

-

1 – «Ж», яма 1; 2 – «Ж»; 3 – «Ж», кв. 6, шт. 4; 4 – «Ж»; 5 – «Ж», кв. 6, шт. 2; 6 – «Ж», кв. 22, шт. 1; 7 – «Ж», яма 2

-

1 – масштаб «Б»; 2–7 – масштаб «А»

-

1 – по фотограмметрической модели, выполненной Лабораторией RSSDA ( https://www . archaeolog.ru/ru/online-museum/onlayn-vystavka-svideteli-proshlogo-iskusstvo-i-remeslo-v-arkheologicheskikh-nakhodkakh/amfora); 2–7 – фотографии и рисунки авторов

высоты горла, диаметра венчика, диаметра плечиков. На стенках присутствуют глубокие узкие бороздки.

Все остальные фрагменты амфор (около 4 %) не удалось соотнести с одним из двух классов.

Для анализа соотношения разных классов амфор в материалах Хумарин-ского городища использован еще один способ. Суть его заключается в оценке изначального объема амфоры по крупному фрагменту на основании методики, разработанной ранее одним из авторов этой статьи ( Суханов , 2018в). Пригодными для такой процедуры оказались 76 крупных фрагментов амфор.

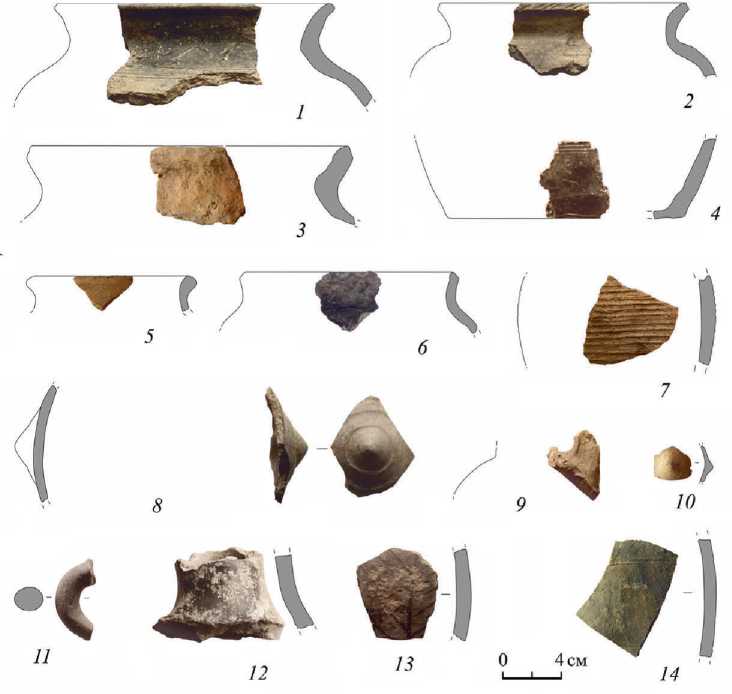

По результатам вычислений выделено 9 вариантов вероятного объема амфор: 4–8 л, 5–9 л, 7–15 л, около 8 л, 8–30 л, 10–30 л, 12–15 л, 12–30 л, 20–30 л (рис. 3: 1 ). По двум обломкам определить объем не удалось, поскольку разные параметры дали противоречивые результаты. Еще у шести сосудов показатели вероятного объема нельзя с уверенностью отнести к какому-то из классов – это варианты 7–15 л и 8–30 л.

Если рассматривать только амфоры с установленным объемом, большинство из них – 70,6 % – соответствуют интервалу 12–30 л. Такие показатели объема могут быть только у амфор класса I. К этому классу также относятся интервалы 10–30 л, 12–15 л и 20–30 л – суммарно 22 % амфор с установленным объемом. К классу II достоверно могут быть отнесены обломки от пяти сосудов (7,4 %), соответствующих показателям 4–8 л, 5–9 л и около 8 л (рис. 3: 1 ).

Таким образом, почти в 93 % рассмотренных случаев реконструирован объем, соответствующий классу I. Эти данные делают более надежным заключение о доминировании в материалах Хумаринского городища амфор класса I.

В материалах новых раскопок на Хумаринском городище есть одна целая амфора, обнаруженная в яме 1 раскопа «Ж» (рис. 1: 1 ) Тулово сосуда обладает яйцевидной формой, неглубоким рифлением, коротким цилиндрическим горлом, валикообразным венчиком. Под горлом – граффито в виде креста или греческой буквы «хи», а под ручкой – граффито в виде греческой буквы «лямбда» и прямого угла под ней. Высота сосуда – 50 см, максимальный диаметр тулова – 31 см, диаметр венчика – 8,3 см.

По размерным особенностям и декору внешней поверхности данный сосуд соответствует классу I. Прямые аналогии этой амфоре нам неизвестны. Крупный обломок похожего сосуда происходит из материалов более ранних раскопок на Хумаринском городище ( Биджиев , 1983. Рис. 46: 7 ). Некоторое сходство с рассматриваемым экземпляром имеют амфоры из поселения Маркина Балка2 на Нижнем Дону и курганного могильника Урень II на Средней Волге ( Суханов , 2018а. С. 194, № 102; Багаутдинов и др. , 1998. Рис. 40: 3 ). По общей пропорциональности и относительной высоте функциональных частей этот сосуд относится к типу I–1/3 в соответствии с предложенной нами ранее систематикой причерноморских амфор. Большинство сосудов такой формы относятся к VIII – первой половине IX в. ( Суханов , 2018а. С. 78, 82).

Результаты технологического анализа амфорной тары из Хумаринского городища свидетельствуют о том, что эти сосуды делались из тех же видов сырья, которые известны по амфорам из памятников VIII–IX вв., расположенных в По-донье ( Суханов , 2019. С. 94–99). Такой анализ выполнен по обломкам от 23 разных амфор3. В 15 образцах зафиксирована глина 1-го вида. Для нее характерна слабая запесоченность (размер песка – 0,2–0,3 мм в поперечном сечении), средняя степень ожелезненности, присутствие окатанного бурого железняка размером около 0,5 мм и большая концентрация известняка размером 0,1–0,3 мм. В семи образцах зафиксирована глина 2-го вида. Для нее характерны железистые и каменистые включения размером 0,5–1,5 мм, более крупный по размеру включений известняк, более крупный слабоокатанный и остроугольный песок (0,5–1 мм). Вид сырья еще одного изученного сосуда не определен.

Группа 2. Кухонная керамика. К этой группе посуды относятся 240 обломков от горшков, которые типичны для керамического комплекса поселенческих памятников VIII – начала X в. из разных районов Причерноморья. Речь идет об изготовленных с помощью гончарного круга горшках шаровидной или яйцевидной формы, украшенных линейным, волнистым или линейно-волнистым орнаментом.

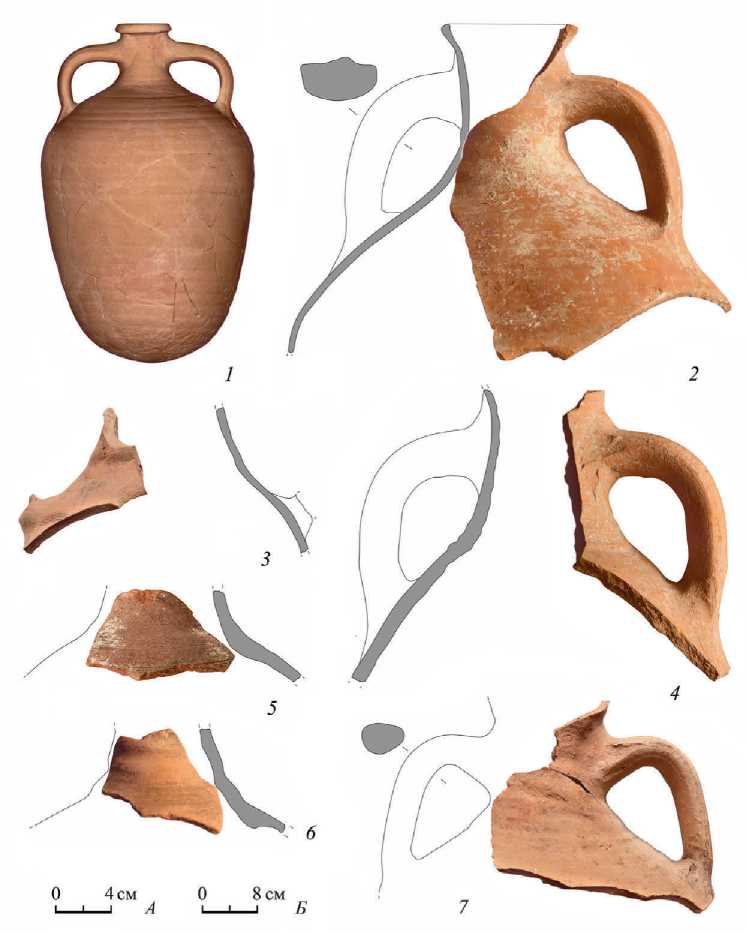

Венчики горшков отогнуты под углом 44–72°, высота – 2–3 см. Край округлый или скошенный с внешней стороны. На некоторых венчиках присутствуют наклонные насечки, нанесенные по краю, наклонные оттиски гребенчатого штампа или овальные вдавления (рис. 2: 1‒3, 5 ). Диаметр венчиков разный – большинство сосудов укладывается в диапазон от 10 до 22 см. В двух случаях диаметр венчика составляет 26–28 см. Плечики и тулово горшков орнаментированы линейным, волнистым или линейно-волнистым орнаментом (рис. 2: 1, 4 ). Толщина стенок – 0,8–1,1 см. Донца горшков в диаметре – 11–16 см.

В соответствии с типологией С. А. Плетнёвой, разработанной на материалах Таманского городища, рассматриваемые горшки относятся к одному таксону – кухонным круговым горшкам типа «А», который датируется VIII – началом X в. ( Плетнёва , 1963. С. 20–24). Современные исследователи при изучении таких горшков иногда акцентируют внимание на форме их тулова – шаровидной или яйцевидной. Прослеживаются некоторые особенности в распространении горшков с различной формой тулова на разных памятниках Причерноморья (см., например: Чхаидзе , 2012. С. 170–171; Афанасьев , 2013. С. 17–18). К сожалению, реконструировать форму тулова этих горшков по венчикам невозможно. Можно только предположить, что один из вариантов – с шаровидным туловом – представлен в изученной коллекции (рис. 2: 7 ).

Отдельно отметим находки обломков лепной керамики, которая в малых количествах представлена на большинстве поселений, расположенных на территории Хазарского каганата ( Флёров , 2009. С. 479–480). Обнаружено 10 обломков таких сосудов, в том числе 1 венчик – высокий, с округлыми пальцевыми вдавлениями по верхнему краю, диаметр – 15 см (рис. 2: 6 ). На восточном побережье Черного моря похожие сосуды известны, например, по материалам

4 см

Рис. 2. Керамика Хумаринского городища

1–7 – фрагменты кухонных сосудов; 8–14 – фрагменты столовых сосудов

1 – «Ж», кв. 5, шт. 4; 2 – «Ж», кв. 6–7, шт. 4; 3 – ?; 4 – «Ж», кв. 4, шт. 2; 5 – ?; 6 – «Ж»; 7 – ?; 8 – «Ж», кв. 21, яма 2; 9 – ? (раскопки 2008 г.); 10 – «Ж»; 11 – «Е», кв. Б-1, шт. 1; 12 – «Е»; 13 – «Ж», кв. 15, шт. 3; 14 – «Ж». Фотографии и рисунки авторов

Таманского городища и Фанагории ( Плетнёва , 1963. Рис. 7; Чхаидзе , 2012. Рис. 104–105). Судя по данным, приведенным в монографии Х. Х. Биджиева, на других участках Хумаринского городища, раскопанных ранее, лепная посуда также встречалась редко ( Биджиев , 1983. С. 67–68).

Группа 3. Столовая керамика. В изученной коллекции к этой группе относятся 129 обломков сосудов. Материал очень фрагментирован, и из-за этого сложно судить о том, каким функциональным категориям посуды он соответствует.

Вероятнее всего, в этой группе присутствуют обломки кувшинов и кружек. Кувшины идентифицированы по фрагментам горла, ручек и стенок тулова (рис. 2: 8–14). Горловины обладают формой, которая близка цилиндрической (рис. 2: 12). Ручки в сечении округлой, подовальной или подпрямоугольной формы, шириной 3–3,5 см, толщиной 1,5–2,5 см. На стенках сосудов присутствуют пролощенные полосы в виде разных композиций и горизонтальные каннелюры (рис. 2: 13, 14). В коллекции встречен обломок кувшина с коническим налепом на тулове. Его диаметр в месте наибольшего расширения составлял около 20 см (рис. 2: 8).

Кружки идентифицированы по обломкам более миниатюрных ручек и стенок относительно меньшей толщины. Судя по формам ручек, в коллекции есть обломки от двух типов раннесредневековых кружек: с так называемой зооморфной, двухчастной ручкой (рис. 2: 9 ) и с обычной петельчатой ручкой (рис. 2: 11 ). Встречен обломок кружки с коническим налепом на стенке, который может соответствовать любому из этих двух типов (рис. 2: 10 ).

Завершая характеристику керамики, нужно отметить, что в изученной коллекции встречены еще две разновидности раннесредневековой импортной керамики – это кувшины скалистинского типа и фляги. Наиболее вероятным местом производства скалистинских кувшинов была округа Баклы в Юго-Западном Крыму – именно там обнаружены свидетельства производственного брака при изготовлении таких сосудов ( Романчук, Рудаков , 1975. С. 221. Рис. 4). Фляги обжигались в крымских гончарных горнах вместе с причерноморскими амфорами и, вероятнее всего, делались мастерами из тех же районов Таврики ( Паршина и др. , 2001. С. 58, 59, 61, 65, 67).

О технологии изготовления кухонной и столовой керамики

Для реконструкции гончарных традиций населения, обитавшего на Хума-ринском городище, проведено технико-технологическое изучение 70 образцов сосудов – 31 от столовых, 39 от кухонных. Исследование выполнено по методике, разработанной А. А. Бобринским (1978).

Установлено, что культурные традиции изготовления кухонной и столовой посуды из Хумаринского городища имеют много общего. Для них характерны использование среднезапесоченных глин средней степени ожелезненности в состоянии естественной влажности, донная программа создания начина, конструирование полого тела из жгутов, применение гончарного круга для заглаживания поверхности сосудов, а также обжиг сосудов в восстановительной газовой среде.

Различия в традициях изготовления столовой и кухонной посуды проявляются только на одной ступени гончарной технологии – это составление формовочных масс. Для кухонной керамики ведущей добавкой является песок (в 76,9 % сосудов), а для столовой – дресва (в 55,2 % сосудов).

Обсуждение

Предметом обсуждения в этом разделе статьи являются две группы информации: 1) статистические данные о соотношении разных групп глиняной посуды в исследованной коллекции из Хумаринского городища; 2) результаты изучения технологии изготовления столовой и кухонной керамики.

Представленные в рассмотренной коллекции группы и типы глиняной посуды характерны для памятников хазарской эпохи, расположенных в самых разных районах причерноморского бассейна. Все они известны и в материалах более ранних раскопок Хумаринского городища. Однако складывается впечатление, что количественный и качественный составы керамики из раскопок 2007– 2017 гг. имеют некоторые отличия от материалов более ранних работ4. Наиболее отчетливо они проявляются в двух аспектах.

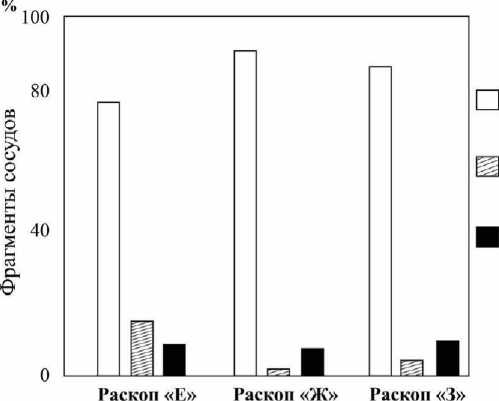

Во-первых, это количественное соотношение разных групп керамики. В изученной коллекции амфоры существенно преобладают над всеми другими группами посуды – они составляют 84,8 % всей рассмотренной керамики. Анализ статистики керамики по раскопам «Е», «Ж», «З» свидетельствует, что доля амфор везде составляет от 76 до 91 %, кухонной посуды – в пределах 7–10 % и столовой посуды – от 1 до 15 % (рис. 3: 2 ). В «старых» раскопах ситуация несколько иная – там доминировала кухонная керамика, а амфоры занимали второе по распространенности место ( Биджиев , 1983. С. 70–71).

Во-вторых, в «новых» материалах более скудно представлена столовая керамика – как количественно, о чем сказано выше, так и качественно. В «старых» раскопах столовая посуда составляет «значительную часть всей керамики» (Там же. С. 68). Судя даже по текстовому описанию керамики в монографии Х. Х. Биджиева, столовая посуда из ранних раскопок гораздо более разнообразна и репрезентативна для реконструкции форм, чем в коллекции 2007–2017 гг.

Для интерпретации этих различий необходимо обратить внимание на расположение участков, изученных на разных этапах полевых исследований Хума-ринского городища, а также особенности его микрорельефа. Площадка городища делится на две выраженные зоны – западную и восточную, отличающиеся разным направлением экспозиции склонов: преимущественно западным для первой, и восточным/северо-восточным для второй. Двухчастное членение площадки косвенно подтверждается разным направлением старой распашки городища, зафиксированной методами дистанционного зондирования ( Кочкаров, Жуковский , 2020. С. 228).

Работы 1960–1980-х гг. проводились на раскопах «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», однако насыщенный культурный слой, жилые постройки и хозяйственные ямы, как можно понять из опубликованных данных, исследованы преимущественно на раскопе «А» ( Биджиев, Гадло , 1979. С. 46; Биджиев , 1983. С. 7–14). Данный раскоп относится к восточной площадке Хумаринского городища. Именно с раскопом «А» связано большинство открытых на памятнике жилых сооружений и примыкавших к ним хозяйственных ям ( Биджиев , 1983. С. 36, 38, 40, 44).

Раскопки 2007–2017 гг. велись на раскопах «Е», «Ж», «З». Большинство керамических изделий происходят из раскопа «Ж», который относится к западной площадке городища. Главный объект, открытый здесь, – это мастерская, в которой обнаружены инструменты для обработки кости и отходы кузнечного производства ( Кочкаров , 2014).

- кухонная

- амфоры

Рис. 3. Аналитические графики

1 – результаты реконструкции объема амфор по фрагментам; 2 – соотношение разных групп керамики в разных раскопах 2007–2017 гг.

Таким образом, можно допустить, что выявленные нами различия в качественном и количественном составе керамического материала отражают особенности функционального использования разных участков Хумаринского городища: преимущественно жилого – на восточной площадке, с преобладанием кухонной и разнообразием столовой посуды, и производственного – на изученной части западной площадки, с минимальным объемом бытовой посуды и доминированием импортной амфорной тары.

Новую информацию о культурных традициях населения, обитавшего в эпоху раннего Средневековья на Хумаринском городище, дают результаты изучения гончарной технологии. Как было отмечено в предыдущем разделе статьи, различия в технологии изготовления кухонной и столовой посуды минимальны и проявляются на уровне формовочных масс. Для кухонной керамики характерна примесь песка, для столовой – дресвы.

Важно, что ни разу не зафиксированы смешанные рецепты формовочных масс, содержащие оба этих вида минеральных примесей. Такие рецепты – явление хорошо известное как по этнографии, так и по археологической керамике. А. А. Бобринским доказано, что возникновение рецептов, в которых присутствуют несколько минеральных добавок, является следствием культурных контактов и смешения носителей разных гончарных традиций ( Бобринский , 1978. С. 94–99). Навыки составления формовочных масс относятся к числу приспособительных, т. е. в условиях смешения населения с разными гончарными традициями они меняются в первую очередь – в период от нескольких лет до времени жизни одного поколения (Там же. С. 243).

Однородность традиций изготовления кухонной и столовой посуды по большинству исследованных ступеней гончарной технологии, а также отсутствие рецептов формовочных масс, в которых есть оба «популярных» компонента, т. е. песок и дресва, позволяют сделать заключение, что обе эти функциональные группы керамики сделаны представителями какой-то одной культурной или этнической группы населения, обитавшей на Хумаринском городище.

О датировке Хумаринского городища по данным изучения керамики

Основным источником информации по этой теме является импортная посуда – амфоры. За последние десятилетия накоплены данные, указывающие на несовпадение периодов наибольшего распространения амфор классов I и II. В Юго-Восточном Крыму и Керченском полуострове до середины IX в. доминируют амфоры класса I, а после середины IX в. – амфоры класса II (Майко, 2000. С. 102–103; 2020. С. 77, 112–113; Пономарев, 2003. С. 268–273). Такая же хронологическая динамика зафиксирована в Фанагории (Голофаст, Евдокимов, 2019. С. 194–199). Л. А. Голофаст считает, что в Северном Причерноморье амфоры класса I были распространены до начала – середины IX в. (Голофаст, 2019. С. 40). Амфоры класса I доминируют в материалах памятников Башанта-I и Башанта-II, расположенных в Калмыкии (Суханов, 2018б). По радиоуглеродным датам эти памятники отнесены к середине VII – концу VIII в. (Очир-Го-ряева и др., 2016). Для Подонья показательны материалы Семикаракорского городища, существование которого относится к «досаркельскому» времени, т. е. до 830-х гг. (Флёров, 2001. С. 68; 2016. С. 391). В этом памятнике амфоры класса I также преобладают (Суханов, 2018а. Рис. 158). Почти на всех памятниках Подонья, где зафиксировано преобладание класса I, амфоры чаще всего сделаны из глин 1-го вида (Там же. С. 120–122, 130), т. е. как и в Хумаринском городище.

Важной для уточнения дат средневековых археологических комплексов является еще одна группа керамики – высокогорлые кувшины с плоскими ручками. Такие сосуды имеют надежную хронологию. Они появляются в середине IX в. и массово распространяются во второй половине IX – начале X в. ( Могари-чев и др. , 2017. С. 150). В изученной коллекции нет обломков от таких сосудов. По данным Х. Х. Биджиева, фрагменты высокогорлых кувшинов с плоскими ручками встречены на других участках Хумаринского городища, однако они «представлены слабо и, по сравнению с другими типами керамики, незначительны» ( Биджиев , 1983. С. 74).

Таким образом, представленные здесь данные свидетельствуют, что керамический комплекс из раскопок 2007–2017 гг. относится, скорее всего, к VIII – первой половине IX в.

Заключение

Завершая эту статью, повторим основные результаты анализа коллекции керамики Хумаринского городища из раскопок 2007–2017 гг.:

-

1) все рассмотренные группы керамики известны как в материалах более ранних раскопок Хумаринского городища, так и на других раннесредневековых памятниках юга Восточной Европы. Некоторые количественные и качественные особенности изученной коллекции отличают ее от материалов, полученных в ходе раскопок второй половины XX в. Главное различие – это доминирование амфорной тары и малочисленность кухонной и столовой посуды. Можно высказать предположение о том, что данные различия маркируют особенности функционального назначения разных участков Хумаринского городища;

-

2) состав импортной керамики Хумаринского городища позволяет обсуждать вопрос о дате памятника. Доминирование амфор класса I, сделанных из глин 1-го вида, является основанием для предположения о возможности отнести изученные материалы Хумаринского городища к VIII – первой половине IX в. Такая датировка подтверждается отсутствием в изученной коллекции фрагментов вы-сокогорлых кувшинов с плоскими ручками и их малочисленностью в материалах более ранних раскопок;

-

3) столовая и кухонная посуда изготовлена людьми, обладающими очень близкими гончарными традициями. Нет никаких оснований связывать изготовителей столовой и кухонной посуды с разными культурными или этническими группами населения.

Список литературы О керамике Хумаринского городища

- Афанасьев Г. Е., 2013. Кухонная посуда салтово-маяцкой культуры - этномаркирующий признак? // РА. № 3. С. 13-25. EDN: RBQJXX

- Багаутдинов Р. С., Богачёв А. В., Зубов С. Э., 1998. Праболгары на Средней Волге (у истоков истории татар Волго-Камья). Самара. 286 с. EDN: XSWXVR

- Биджиев X. X., 1983. Хумаринское городище. Черкесск: Карачаево-Черкесское отд. Ставропольского кн. изд-ва. 224 с.

- Биджиев X. X., Гадло А. В., 1979. Раскопки Хумаринского городища в 1974 году // Археология и этнография Карачаево-Черкесии / Отв. ред. Я. А. Федоров. Черкесск: Карачаево-Черкесский науч.-исслед. ин-т экономики, истории, языка и литературы. С. 27-51.

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.