О комбинированном действии алюминия и железа на проростки ячменя и пшеницы

Автор: Амосова Н.В., Сынзыныс Б.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

Исследовали раздельное и комбинированное действие хлоридов алюминия и железа в водных растворах на проростки ячменя и пшеницы. Оценивали фито- и генотоксическое действие хлорида алюминия на проростки ячменя. Обсуждается механизм антагонистического эффекта при комбинированном действии алюминия и железа.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133045

IDR: 142133045 | УДК: 633.11+633.16]:57.042

Текст научной статьи О комбинированном действии алюминия и железа на проростки ячменя и пшеницы

Стремление сельскохозяйственного производства получить максимальный урожай приводит к быстрому загрязнению окружающей среды такими химикатами, как кадмий, свинец, мышьяк, и их метаболитами (1). Однако существуют металлы (алюминий и железо), содержащиеся в почве в большом количестве, отрицательное влияние которых обусловлено подвижностью ионов. В результате длительного воздействия на почву кислотных осадков содержание и распределение по профилю соединений железа и алюминия изменяются. Эти процессы связаны как с закономерностями миграции железо- и алюмогумусовых комплексов, так и собственно с трансформацией гидроокисных соединений и алюмосиликатов (2).

Подвижные формы железа по мере усиления кислотной нагрузки прогрессивно накапливаются в верхних горизонтах почвы; их содержание может увеличиваться в 3-5 раз. Аналогичные закономерности характерны для трансформации соединений алюминия, подвижные формы которого оказывают токсическое воздействие на корневую систему растений (2). Показано, что при повышении кислотности почвы концентрация алюминия и железа в почвенном растворе (ионы и органоминеральные комплексы) составляет соответственно 0,5 и 0,3 мг/л, в результате чего усиливается токсическое воздействие этих элементов (2, 3). Биота в тех или иных экосистемах или промышленных регионах испытывает комбинированное воздействие железа и алюминия, поэтому представляло интерес выяснить взаимодействие последних в почвенном растворе, что и явилось целью нашей работы.

Методика . Мы использовали растворы FeCl3 ■ 6Н2О и А1С1 3 - 6Н 2 О; концентрация ионов Fe3+ и Al3+ составляла соответственно 0,3 и 0,5 мг/л, рН 5,0. Для определения комбинированного действия металлов семена ячменя сорта Турынгил ( n = 100) помещали в чашки Петри и проращивали в исследуемых растворах в термостате при температуре 25 оС в темноте в течение 3 сут, после чего определяли энергию прорастания (%) как при раздельном, так и при комбинированном действии хлоридов железа и алюминия.

Для оценки фитотоксического действия ионов Fe3+ и Al3+ использовали отрезки колеоптилей пшеницы, так как колеоптили ячменя являются неудобным объектом для выявления действия тяжелых и токсичных металлов на процессы растяжения клеток (4). Этот биотест был специально разработан для анализа загрязнения почвы и успешно применялся для определения фитотоксического действия ионов алюминия, железа, кобальта и никеля (3-5).

Для оценки генотоксического действия металлов семена ячменя проращивали в растворах солей в течение 2 сут, после чего корешки, достигшие длины 5-10 мм, фиксировали в ацетоуксусном спирте и окрашивали ацетокармином. Давленые препараты просматривали под микроскопом при увеличении х 400, подсчитывая митотический индекс (МИ) и частоту аберрантных клеток; в контроле семена проращивали в дистиллированной воде; повторность опытов 5-кратная.

Статистическую обработку данных проводили стандартными методами; достоверность различий определяли по коэффициенту Стьюдента (6).

Результаты . Энергия прорастания семян ячменя незначительно повышалась при действии ионов Fe3+ по сравнению с контролем — соответственно 82,1 и 76,8 % (различие недостоверно). Под влиянием ионов Al3+ и при комбинированном воздействии элементов наблюдалось уменьшение энергии прорастания — соответственно 50,8 и 61,8 %, однако в последнем случае различия были недостоверными.

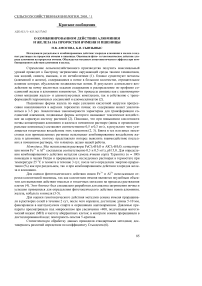

В растворах хлоридов железа и алюминия МИ клеток корневой меристемы ячменя составлял соответственно 8,3 и 6,5 %, что достоверно отличалось от такового в контроле — 9,3 %. При комбинированном действии железа и алюминия МИ равнялся 7,7 %, что свидетельствует о конкурентном действии ионов этих элементов. Частота хромосомных аберраций в клетках меристемы корешков проростков ячменя под влиянием ионов Al3+ возрастала в 2,5 раза; при действии ионов Fe3+ оставалась на уровне контроля (рис.).

Частота хромосомных аберраций (%) в клетках меристемы корней проростков ячменя при действии раство-

ров, содержащих хлориды металлов в концентрации, равной 1 ПДК для питьевой воды: I, II, III и IV — соот-

ветственно контроль, Fe3+, Al3+ и

Fe3++Al3+.

При комбинированном воздействии ионов Fe3+ и Al3+ частота аберраций в клетках меристемы уменьшалась в 1,3 раза по сравнению с таковой в растворе, содержащем только ионы Al3+. Ионы Fe3+ подавляли рост отрезков колеоптилей пшеницы: 2,4 мм против 3,1 мм в контроле (разница недостоверна). Под влиянием ионов Al3+ прирост отрезков колеоптилей достоверно уменьшался в 3 раза, а при комбинированном действии ионов Fe3+ и Al3+ составлял 1,62 мм.

Итак, фитотоксическое действие ионов Al3+ в присутствии ионов Fe3+ уменьшается. О механизме этого явления пока можно высказать только предположения. Во-первых, в клетках корней ячменя при действии ионов Fe3+, возмож- но, индуцируется синтез белков, аналогичных трансферрину или лактоферрину у животных.

Эти белки могут связываться с ионами Al3+, делая их неактивными и не влияющими на процессы деления клеток меристемы. Во-вторых, ионы Fe3+, вероятно, индуциру- ют образование в клетках органических кислот, которые связывают свободный алю- миний как в прикорневой зоне, так и межклеточном или внутриклеточном пространстве корней ячменя (7). В-третьих, ионы Fe3+, проникая в клетки корней ячменя, могут индуцировать в них синтез белков-фитохелатинов, некоторые из которых так же, как и аналоги ферритина, связываются с ионами Al3+, делая их функционально неактивными, подобно тому, как это наблюдается у растений, предварительно подвергну- тых γ-облучению (8). Возможны и другие объяснения этого феномена. Так или иначе рассматриваемые механизмы обеспечивают защиту растений от губительного дейст- вия ионов алюминия.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Б е с п я т ы х С. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии. Химизация сельского хозяйства, 1991, 7: 107-110.

-

2. О р л о в С.Д., В а с и л ь е в с к а я В.Д. Почвенно-экологический мониторинг и охрана почв. М.,

-

3. С ы н з ы н ы с Б.И., Б у л а н о в а Н.В., К о з ь м и н Г.В. О фито- и генотоксическом действии

алюминия на проростки пшеницы. С.-х. биол., 2002, 1: 104-109.

-

4. Методические указания «МВИ интегрального уровня загрязнения почвы техногенных районов методом биотестирования». РД 52.18.344-58. Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. М., 1993.

-

5. А м о с о в а Н.В., Т а з и н а И.А., С ы н з ы н ы с Б.И. Фито- и генотоксическое действие ионов железа, кобальта, никеля на физиологические показатели различных видов растений. С.-х. биол., 2003, 5: 49-54.

-

6. У р б а х В.Ю. Биометрические методы. М., 1964.

-

7. С ы н з ы н ы с Б.И., Н и к о л а е в а О.Н., З у х л я д а Н.Н. Роль органических кислот в снижении

фитотоксического действия алюминия на некоторые сорта российских пшениц. Вест. РАСХН, 2004, 3: 42-45.

-

8. Д а н и л и н а И.А., Д и к а р е в В.Г., Г е р а с ь к и н С.А. γ -Излучение увеличивает синтез фито-хелатинов в проростках ярового ячменя. Сер. Радиационная биология. Радиоэкология, 2004, 44, 1: 9194.

Обнинский государственный технический университет атомной энергетики,