О концентрациях ртути в рыбе устьевой области реки Северная Двина

Автор: Овсепян Ася Эмильевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 3 (48), 2018 года.

Бесплатный доступ

Специфической особенностью Севера европейской территории России и устьевой области р. Северная Двина в частности является заболоченность водосборной территории и, как следствие, повышенное содержание гуминовых веществ и водородных ионов, способствующих образованию биодоступных форм ртути. В таких условиях даже фоновые концентрации ртути в водоемах могут представлять серьезную опасность для гидробионтов. Целью исследования явилось выявление особенностей накопления и распределения ртути в различных видах и тканях рыб устья Северной Двины как в одном из компонентов цикла ртути рассматриваемой природной системы. Представлены результаты исследований содержания ртути в гидробионтах устьевой области реки Северная Двина. Проанализирована роль гидробионтов в качестве компонента биогеохимического цикла ртути в условиях вод севера европейской территории России. Выполнена оценка накопления ртути разными видами рыб. Выявлены особенности распределения различных уровней содержания металла в тканях исследуемых образцов. Проведен сравнительный анализ содержания и распределения ртути по видам и тканям гидробионтов других регионов циркумполярных областей Земли. Исследованы особенности накопления ртути рыбами в зависимости от сезона и уровенного режима.

Гидробионты, миграция, накопление в тканях, ртуть, северные реки, трансформация, устьевая область реки северная двина

Короткий адрес: https://sciup.org/140238356

IDR: 140238356 | УДК: 504.4.054

Текст научной статьи О концентрациях ртути в рыбе устьевой области реки Северная Двина

Овсепян А.Э. О концентрациях ртути в рыбе устьевой области реки Северная Двина // Общество. Среда. Развитие. – 2018, № 3. – С. 96–102.

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2018

С каждым годом внимание к проблеме ртутного загрязнения окружающей среды возрастает. Это выражается как в разработке, обсуждении и принятии на самом высоком международном уровне документов, регламентирующих выбросы ртути, ограничения её применения в различных отраслях хозяйства [14], так и в увеличении числа научных исследований природных сред относительно особенностей распределения, миграции, трансформации и накопления в них ртути. Приумножение знаний по данной проблематике является высоко актуальным направлением, поскольку хозяйственная деятельность человека, повлекшая высвобождение больших объемов данного металла и его соединений и включение их в глобальный круговорот веществ, привела к увеличению концентраций ртути и метилр- тути даже в отдаленных от промышленных центров районах планеты [31; 38]. Одним из важных этапов, направленных на урегулирование вопросов применения ртути, явилась разработка и подписание Минаматской конвенции о ртути, в которой отдельно упоминается особая уязвимость окружающей среды арктического региона [32].

Известно, что ртуть и её соединения – это высокотоксичные вещества, степень воздействия на живые организмы изменяется в зависимости от путей поступления, форм нахождения металла, а также объема поступившего элемента и уязвимости самого объекта воздействия. В странах с населением, основой питания которого является рыбный рацион, на протяжении нескольких десятков лет уделяется пристальное внимание исследованию рыб и регламентированию пот- ребления их в связи с высокой опасностью отравления жителей накопленной в рыбе ртутью [24], в особенности актуальность данного вопроса высока для жителей субарктики. Во многих странах циркумполярного региона регулярно проводится мониторинг накопления ртути в гидробионтах [24; 39; 40], на его основании разрабатываются и обновляются нормативы и рекомендации по дозированию количества рыбы разных видов в рационе питания местного населения. Для Российской территории также характерно увеличение интереса к накоплению ртути в рыбах, в том числе субарктического региона. Однако подобные исследования, за исключением работ нескольких научных школ [5–7; 9], можно назвать скорее сопутствующими и единичными, чем целенаправленными и комплексными.

Материал и методы исследования

Известно, что исследуемый район долгое время подвергался воздействию сточных вод, характерным загрязняющим веществом которых была ртуть и её соединения. Вследствие этого в экосистеме обнаруживались повышенные относительно фоновых концентрации ртути в воде и донных отложениях [21–23]. Известны также случаи экстремально высоких концентраций ртути в воде и донных отложениях, отмечавшиеся различными авторами в разные сезоны и годы [1; 8; 10; 12].

Комплексные исследования поведения ртути в водной экосистеме устья Северной Двины проводятся сотрудниками Южного федерального университета с 2004, а с октября 2009 г. началось изучение концентраций ртути в гидробионтах как части биогеохимического цикла этого элемента – в рамках работ по реализации проектов, поддержанных грантами Президента РФ [11]. Отбор образцов гидробионтов проводился путем прямого их вылова из реки Северная Двина, её протоков и рукавов в районе г. Архангельск, в Двинском заливе Белого моря, в верховьях устьевой области, а также в Белом море (район г. Северодвинск). Всего в разные сезоны года и фазы водного режима собрано более 50 образцов рыбы. Исследуемыми видами рыб явились: сиг (Coregonus lavaretus), лещ (Abramis brama), камбала (Platichthys flesus bogdanovi), сибирская плотва (или сорога) (Rutilus rutilus lacustris (Pallas)), корюшка (Osmerus eperlanus) и окунь (Perca fluviatilis L.). После вылова производился отбор тканей гидробионтов: мышцы, печень, жабры. Образцы тканей помещались в специально подготовленные стеклянные пробирки и консервировались 4%-м раствором бихромата калия в концентрированной азотной кислоте. Анализ на содержание ртути производился в аттестованной лаборатории Гидрохимического института с применением атомно-абсорбционной спектроскопии в холодном паре. Предел обнаружения составил 0,001 мгк/г с.м.* Известно, что уровни накопления ртути в гидробионтах напрямую зависят от возраста экземпляра и места вида в трофической цепи. Отобранные виды гидробионтов в пищевой цепочке занимают место консументов первого порядка, и, скорее всего, определяющим фактором имеющейся картины распределения ртути мог быть возраст образцов. Размер образцов варьировался от 15 до 25 см, и ввиду большой выборки, а также несколько иных целей исследования, в работе анализируются средние концентрации ртути в тканях гидробионтов и их межгодовое изменение.

Результаты исследования и их обсуждение

Концентрации ртути в выловленных за весь период наблюдений образцах рыбы значительно изменялись. Отметим, что в период осенних паводков рыбу удалось отобрать только в 2009 г., в остальное время отбор проводился в летнюю межень (июль–август 2010, 2011, 2015 гг.). В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть отдельно эти сезоны.

Содержание ртути в рыбе, выловленной в устьевой области р. Северная Двина в период осенних паводков 2009 г. изменялось в пределах 0,093–0,918 мкг/г с.м., в среднем составляя 0,277 мкг/г с.м. (табл. 1).

Наибольшие количества ртути обнаружены в печени рыб. В частности, средние концентрации ртути в печени леща и корюшки составили 0,334 и 0,332 мкг/г с.м. соответственно, сига – 0,760 мкг/г с.м. Относительно низкие концентрации выявлены в жабрах исследованных рыб. Так, в жабрах леща средние концентрации ртути составили 0,201 мкг/г с.м., корюшки – 0,151 мкг/г с.м., сига – 0,180 мкг/г с.м. Полученные данные позволили выстроить следующие ряды ранжирования содержания ртути в отдельных органах и тканях рассматриваемых видов рыб устьевой области реки Северная Двина:

Лещ Печень > жабры > мышцы Сиг Печень > мышцы > жабры Корюшка Мышцы > печень > жабры Максимальные концентрации обнаружены в печени сига (0,918 мкг/г с.м.), выловленного в районе о. Кумбыш, минимальные – в мышцах леща (0,093 мкг/г с.м.), выловленного в верховье Никольского рукава. Обнаружение максимальных концентра

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2018

ций в печени гидробионтов свидетельствует о наличии кормовой базы, обогащенной ртутью, а также о длительности воздействия относительно высоких концентраций металла и его соединений на биоту.

Содержание ртути в рыбе в период летней межени изучалось в июле–августе 2010, 2011 и 2015 гг. По сравнению с 2009 г., в последующие годы концентрации ртути были значительно ниже (табл. 2).

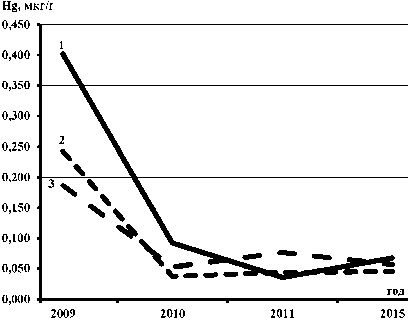

Изменение средних концентраций ртути в тканях гидробионтов по годам изображено на рис. 1.

Так, средние концентрации ртути в печени рыб, отобранных в летнюю межень в более поздние годы, были в 6 раз ниже, в мышцах – в 5,7 раз ниже, а в жабрах – в 3 раза ниже, чем у образцов, отобранных 2009 г.

Здесь необходимо упомянуть, что имеющийся 10-летний ряд измерений концентраций ртути в водной толще устьевой области р. Северная Двина позволил выявить устойчивую тенденцию к снижению содержания всех форм металла, наметившуюся с 2008 г. [33]. Безусловно, это сыграло роль в снижении концентраций ртути в гидробионтах в 2010-м и последующие годы, однако ещё одним важным фактором явилось различие в фазах водного режима в период отбора. В общем массиве данных, полученных в летнюю межень, концентрации ртути изменялись в пределах 0,009–0,180 мкг/г с.м., в среднем находились на уровне 0,057 мкг/г с.м.

Наибольшие количества ртути обнаружены в печени рыб, аналогично осеннему периоду. В частности, концентрации ртути в печени корюшки, отловленной в Белом море, составляют 0,065 мкг/г с.м., а сороги, пойманной на приустьевом участке реки – 0,095 мкг/г с.м. Относительно низкие концентрации выявлены в мышцах исследованных рыб. В среднем концентрации ртути в печени (0,060 мкг/г с.м.) были в 1,5 раза выше концентраций ртути в мышцах гидробионтов (0,039 мкг/г с.м.).

Отметим, что в период летней межени изменилась последовательность в содержании ртути в тканях рыб. Ряд ранжирования выглядит следующим образом: печень > жабры > мышцы. Из всего массива данных максимальные концентрации обнаружены в жабрах сороги (0,11 мкг/г с.м.), выловленной в протоке Соломбалка, пересекающей г. Архангельск. Это мелководная протока, используемая местным населением в качестве транспортного пути, рыбной ловли на моторных лодках, также собирает стоки г. Архангельска, сильно заилена, прибрежная линия загрязнена антропогенным материа-

Таблица 1

Содержание ртути в гидробионтах устьевой области р. Северная Двина, мкг/г с.м. (по данным исследований в октябре/ноябре 2009 г.)*

|

вид рыбы/ ткани |

Печень |

Мышцы |

жабры |

Количество образцов |

|

Сиг (Coregonus lavaretus) |

0,323–0,918 0,760 |

0,152–0,254 0,209 |

0,112–0,213 0,180 |

3 |

|

Лещ (Abramis brama) |

0,225–0,443 0,334 |

0,093–0,112 0,103 |

0,150–0,251 0,201 |

2 |

|

Корюшка(Osme-rus eperlanus) |

0,214–0,432 0,332 |

0,231–0,802 0,572 |

0,124–0,323 0,149 |

3 |

|

Сибирская плотва (Rutilus rutilus lacustris (Pallas)) |

0,18–0,44 0,282 |

0,094–0,167 0,110 |

0,061–0,417 0,216 |

4 |

|

Камбала(Platich-thys flesus bogda-novi) |

0,301 |

0,218 |

– |

1 |

* В числителе указаны вариации концентраций, в знаменателе – среднеарифметическое значение.

Таблица 2

Содержание ртути в гидробионтах устьевой области р. Северная Двина, мкг/г с.м. (по данным исследований в июле/августе 2010, 2011, 2015 гг.)

|

вид рыбы/ ткани |

Печень |

Мышцы |

жабры |

Количество образцов |

|

Сиг (Coregonus lavaretus) |

0,018–0,190 0,112 |

0,044–0,060 0,052 |

0,041–0,055 0,047 |

6 |

|

Лещ (Abramis brama) |

0,030–0,065 0,050 |

0,037–0,068 0,045 |

0,072–0,106 0,086 |

6 |

|

Корюшка(Osme-rus eperlanus) |

0,045–0,059 0,053 |

0,039–0,054 0,048 |

0,043–0,064 0,051 |

7 |

|

Сибирская плотва (Rutilus rutilus lacustris (Pallas)) |

0,043–0,065 0,053 |

0,009–0,034 0,025 |

0,045–0,11 0,067 |

14 |

|

Окунь (Perca flu-viatilis L.) |

0,023–0,048 0,035 |

0,023 |

0,042 |

5 |

В числителе указаны вариации концентраций, в знаменателе – среднеарифметическое значение.

Рис. 1. Изменение среднего содержания ртути в тканях гидробонтов устьевой области р. Северная Двина. 1 – печень, 2 – мышцы, 3 – жабры.

лом. Наличие повышенных концентраций ртути в жабрах выловленной в Соломбал-ке рыбы наиболее ярко иллюстрирует механизм воздействия, приведший к более интенсивному накоплению ртути в жабрах гидробионтов в летнюю межень. Очевидно, при низком уровне воды в реке в местообитаниях, характеризующихся загрязнением донных осадков и повышенными концентрациями взвеси в водной толще, а также низким уровнем разбавления различного рода стоков, накопление различных компонентов на фильтрующих органах гидробионтов происходит более интенсивно по сравнению с иными гидродинамическими и физикохимическими условиями.

Интерес представляет анализ факторов, определивших повышенные по сравнению с летними уровни концентраций ртути в гидробионтах,выловленных в конце периода осенних паводков. Во время осенних паводков перемешивание вод усиливается, что влечет взмучивание донных осадков, которые обогащены металлом и его соединениями и способны вызывать «вторичное загрязнение» водной толщи ртутью, в том числе в наиболее биодоступ-ных формах. Исследования поведения ртути в данном районе подтверждают высокую степень опасности «вторичного загрязнения» [16;

17; 23]. Повышение количества взвешенных веществ в воде также ведет к возрастанию концентраций ртути во всех тканях рыб. Для исследуемого района характерно поступление повышенного количества органических кислот с поверхностным стоком, что особенно усиливается в период осенних паводков, это понижает pH, а подкисление вод ведет к более интенсивному накоплению ртути в рыбах [3; 6; 7; 40].

За весь период наблюдений лишь в 13% проб тканей гидробионтов устьевой области реки Северная Двина выявлено превышение значений ПДК ртути для мирных видов (0,3 мг/кг), регламентированное СанПиН 2.3.2.1078–0 [13].

Отметим, что полученные данные согласуются с результатами других авторов. В частности, в работе [18] выявлено превышение допустимых норм содержания ртути в мышцах леща, выловленного из р. Северная Двина в зоне влияния стоков Архангельского ЦБК. Кроме того, по данным авторов, на загрязненных участках реки наблюдалось снижение биомассы фитопланктона в 3 раза, зоопланктона – более чем в 2,5 и зообентоса – в 10 раз по сравнению с

Таблица 3

Ртуть в мышцах рыб пресноводных экосистем арктического и субарктического регионов земного шара*

|

вид рыбы, водный объект |

Содержание ртути, мкг/г с.м. |

Источник информации |

|

Окунь (Perca fluviatilis), озера водосборного бассейна Кандалакшского залива Белого моря |

0,100–0,350 |

4 |

|

Сиг обыкновенный (Coregonus lavaretus), Кольский п-ов, Россия |

0,122–0,177 0,151 |

30 |

|

Окунь (Perca fluviatilis), озеро Чучъярви, Карелия, Россия |

0,080–0,130 0,100 |

7 |

|

Окунь (Perca fluviati l is), озеро Вегарусъяр-ви, Карелия, Россия |

0,200–0,440 0,340 |

7 |

|

Окунь (Perca fluviatilis), озеро Змеиное, В о логодская область, Россия |

0,100–0,610 |

7 |

|

Окунь (Perca fluviatilis), озеро Мотыкино, Вологодская область, Россия |

0,060–0,460 |

7 |

|

Язь (Leuciscus idus), бассейн р. П ечора, Россия |

0,054–0,082 0,067 |

30 |

|

Окунь речной (Perca fluviatilis (perch) ), бассейн реки Печора, Россия |

0,072–0,129 0,098 |

30 |

|

Сиг обыкновенный (Coregonus lavaretus), бассейн р. Печора, Россия |

0,051–0,059 0,055 |

30 |

|

Плотва (Rutilus rutilus), Амги н ски й район, Якутия, Россия |

0,061–0,202 |

15 |

|

Лещ (Abramis brama), Верхняя Обь |

0,006–0,009 |

2 |

|

Окунь (Perca fluviatilis), Верхняя Обь |

0,002–0,011 |

2 |

|

Арктический омуль (Coregonus autumnalis), п-ов Таймыр, Дудинка, Россия |

0,025–0,058 0,040 |

30 |

Среда обитания

данными середины ХХ века [18]. Другими исследователями также отмечались вы-

Окончание табл. 3

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2018

сокие концентрации ртути в органах и тканях сигов и лещей нижнего течения р. Северная Двина, что, по словам авторов, отражает достаточно высокий уровень загрязнения экосистемы ртутью [6]. Данные выводы согласуются с результатами комплексных исследований, уже более 14 лет ведущихся в регионе [10; 20], что, в свою очередь, подтверждает важность и актуальность продолжения этих работ.

Сравнительный анализ полученного материала с имеющимися литературными данными по содержанию ртути в мышцах рыб экосистем субарктического региона и некоторых других водоемов земного шара (табл. 3) показал следующее.

Концентрации ртути в гидробионтах устьевой области р. Северная Двина являются характерными для пресноводных экосистем севера Европейской территории России, в последние годы наметилась тенденции её уменьшения. При анализе гидробионтов – обитателей водных объектов Финляндии, Норвегии, Исландии, Фарерских островов, Аляски, некоторых районов Канады содержание ртути в гидробионтах устья р. Северная Двина сопоставимо, либо её уровень чуть ниже. Значительно ниже они аналогичных характеристик для рек Гренландии, восточных и центральных районов Канады (в 2 раза).

В то же время эти значения значительно (до четырехкратного уровня) превышают концентрации ртути в рыбах относительно чистых, удаленных от крупных промышленных объектов районов, в частности пресноводных экосистем Чукотки и Таймыра, а также верховьев реки Обь.

|

вид рыбы, водный объект |

Содержание ртути, мкг/г с.м. |

Источник информации |

|

Сиг обыкновенный (Coregonus lavaretus), п-ов Таймыр, Дудинка, Россия |

0,061–0,090 0,077 |

30 |

|

Сиг обыкновенный (Coregonus lavaretus), п-ов Таймыр, Хатанга, Россия |

0,073–0,126 0,100 |

30 |

|

Чир (Coregonus nasus), п-ов Таймыр, Хатанга, Россия |

0,055–0,122 0,082 |

30 |

|

Арктический голец (Salvelinus alpinus (Arctic char)), Чукотка, Россия |

0,151–0,285 |

30 |

|

Чир ( C oregonus nasus), Чукотка, Ка нч а л ан, Россия |

0,083–0,136 |

30 |

|

Сиг (Coregonus nelsoni), река Кус ко квим, Аляска, США |

0,032 |

25 |

|

Налим (Lota lota), бассейн р. Маккензи, К анада |

0,370 |

19 |

|

Озерная форель (Salmo trutta), Ю кон, К анада |

0,240–0,370 |

19 |

|

Щука (Esox lucius), бассейн р. Маккензи, К анада |

0,430 |

19 |

|

Щука (Esox lucius), о зеро Большое Невольничье, Канада |

0,180 |

19 |

|

Голец (Salvelinus alpi n us), Лабрадор, Канада |

0,035 |

19 |

|

Голец (Salvelinus alpinus), залив Кэмбридж, Канада |

0,047 |

29 |

|

Голец (Salvelinus alpinus), залив Ричмонд, Канада |

0,055 |

29 |

|

Голец (Salvelinus alpinus), озеро Северное, Канада |

0,200 |

19 |

|

Сиг (Coregon u s spp. (whitefish)), озеро Бэйкер, Канада |

0,072 |

26 |

|

Сиг (Coregon u s spp. (whitefish)), озеро Бэнди, Канада |

0,229 |

28 |

|

Лещ (Abramis brama), река Кемийоки, Финляндия |

0,060 |

34 |

|

Пелядь (Careg o nus peled), вдхр. н а реке Ке-мийоки, Финляндия |

0,160 |

34 |

|

Сиг (Coregonus spp. (whitefish)), р е ка Ке-мийоки, Финляндия |

0,160 |

34 |

|

Окунь речной (Perca fluviatilis (perch)), река Кемийоки, Финляндия |

0,030–1,560 0,320 |

34 |

|

Плотва обыкновенная (Rutilus rutilus (roach)), река Кемийоки, верховья, Финляндия |

0,190 |

34 |

|

Плотва обыкновенная (Rutilus rutilus (roach)), река Кемийоки, водохранилище, Финляндия |

0,330 |

34 |

|

Окунь речной (Perca fluviatilis), озеро Гавду-яври, Финнмарк, Норвегия |

0,189 |

36 |

|

Арктический голец (Salvelinus alpinus (Arctic char)), Фарерские острова |

0,160–0,200 0,185 |

27 |

|

Арктический голец (Salvelinus alpinus (Arctic char)), Гренландия |

0,655–0,816 |

35 |

|

Арктический голец (Salvelinus alpinus (Arctic char)), оз. Тинкв а ллаватн, Исландия |

0,013–0,031 0,230 |

37 |

* Пределы колебаний концентраций – числитель, среднее содержание – знаменатель.

Заключение

Получен ряд данных о концентрациях ртути в экосистеме устьевой области реки Северная Двина. За весь период наблюдений содержание ртути в тканях рыб указанной области лишь в 13% случаев превышало ПДК, равные 0,3 мг/кг для мирных видов.

Выявлено выраженное снижение концентраций ртути в гидробионтах, отобранных в 2010, 2011, 2015 гг., по сравнению с образцами 2009 г. С одной стороны, данный факт свидетельствует о наметившейся тенденции по уменьшению концентраций ртути в исследуемой экосистеме, с другой – важным фактором явилось различие в фазах водного режима в период отбора.

Влияние таких факторов, как повышенная кислотность вод, повышенный риск «вторичного загрязнения», рост количества взвешенных веществ в воде, способствовало значительному возрастанию концентраций ртути во всех тканях рыб в осенний период.

Выявлено значимое изменение накопления ртути в тканях гидробионтов в зависимости от сезона. При низких уровнях стояния воды в реке отмечено более интенсивное накопление металла и его соединений в жабрах гидробионтов, что более ярко выражено для рыб, выловленных в мелководных протоках района исследований.

Содержания ртути в гидробионтах устья Северной Двины находятся на уровне, сравнимом с показателями у обитателей большинства водных объектов субарктических и арктических регионов Аляски, Канады, Скандинавии и севера Европейской территории России. Значительно выше эти значения, чем выявленные в рыбах «чистых», фоновых районов Чукотки, Таймыра, реки Обь в верховье. Таким образом, подтверждается роль гидробионтов в качестве индикатора загрязнения экосистемы устья р. Северная Двина соединениями ртути и тенденций его изменения.

Список литературы О концентрациях ртути в рыбе устьевой области реки Северная Двина

- Бреховских В.Ф., Волкова З.В., Колесниченко Н.Н. Проблемы качества поверхностных вод в бассейне Северной Двины. -М.: Наука, 2003. -233 с.

- Газина И.А., Темерев С.В., Индюшкин И.В. Содержание ртути в рыбах Верхней и Средней Оби//Известия Алтайского государственного университета. -2003, № 3(29). -С. 93-95.

- Заличева И.Н., Ганина B.C., Шустова Н.К. Эколого-токсикологические аспекты устойчивости гидробионтов таежной природно-климатической зоны к закислению водной среды//Экология. -2006, № 1. -С. 64-69.

- Комов B.Т., Гремячих В.А., Ершов П.Н. Сравнительное содержание ртути в мышцах рыб водоемов севера европейской России (Кандалакшский залив Белого моря)//Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера. -Петрозаводск: ПТУ, 2009. -С. 289-291.

- Комов В.Т., Степанова И.К., Гремячих В.А. Содержание ртути в мышцах рыб из водоемов Северо-Запада России: причины интенсивного накопления и оценка негативного эффекта на состояние здоровья людей//Актуальные проблемы водной токсикологии. Сборник статей. Под ред. профессора Б.А. Флерова. -Борок: ИБВ РАН, 2004. -С. 99-123.

- Моисеенко Т.И., Гашкина Н.А. Биоаккумуляция ртути в рыбах как индикатор уровня загрязнения вод/Моисеенко Т.И., Гашкина Н.А.//Геохимия. -2016, № 6 -С. 495-504.

- Немова Н.Н. Биохимические эффекты накопления ртути у рыбы. -М.: Наука, 2005. -163 с.

- Ованесянц А. М., Красильникова Т. А., Иванов А. Б. О загрязнении природной среды и радиационной обстановке на территории Российской Федерации в марте 2008 г.//Метеорология и гидрология.?-2008, № 6. -С. 98-104.

- Овсепян А.Э. Особенности накопления ртути гидробионтами устьевой области реки Северная Двина//Ртуть в биосфере: эколого-геохимические аспекты. Материалы Международного симпозиума.?-М.: ГЕОХИ РАН, 2010. -С. 300-304.

- Овсепян А.Э., Федоров Ю.А. Ртуть в устьевой области реки Северная Двина. -Ростов-на-Дону-Москва: ЗАО «Ростиздат», 2011. -198 с.

- Овсепян А.Э., Федоров Ю.А., Зимовец А.А., Савицкий В.А. Оценка накопления ртути в объектах живой и неживой природы Севера европейской территории России//В мире научных открытий.?-2016, № 5 (77). -С. 116-133.

- Оленичева А.В. Об опыте работы Северного УГМС по обследованию районов экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) природной среды/Информационное письмо СУГМС №1 (164). -Архангельск: СУГМС, 1997. -С. 17-22.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-0» (с изменениями на 06.07.2011). -М., 2001. -269 с. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://zakonrus.ru/gost/sanpin_232_1078_01-3.htm (25.08.2018)

- Стратегическая программа действий по охране окружающей среды Арктической зоны Российской Федерации/Одобрена Морской коллегией при Правительстве Российской Федерации (протокол совещания от 19 июня 2009 г. № 2 (11), раздел I, пункт 2). -М., 2009. -29 с. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://archive.iwlearn.net/npa-arctic.iwlearn.org/Documents/sap_da/sap_ru.pdf (5.07.2018)

- Тяптиргянов М.М., Тяптиргянова В.М. Эколого-биологический анализ накопления ртути в органах и тканях пресноводных рыб Якутии/Сборник трудов Второго международного симпозиума «Ртуть в биосфере: эколого-геохимические аспекты». -Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2015. -С. 357-362.

- Федоров Ю.А., Зимовец А.А., Овсепян А.Э. Геохимические особенности формирования элементарных аквальных ландшафтов устьевой области р. Северная Двина//Современные проблемы гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод: Материалы научной конференции с международным участием. Часть 2. -Ростов-на-Дону: Гидрохимический институт, 2015. -С. 322-326.

- Федоров Ю.А., Овсепян А.Э. Ртуть и её связь с физико-химическими параметрами воды (на примере рек Севера ЕТР)//Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. -2006, № 2 (134). -С. 82-89.

- Экологическое состояние рыбохозяйственных водоемов России/Госдоклад. -2004. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.ecocom.ru/Gosdoklad/Section5.htm, (25.08.2018)

- Evans M.S., Muir D., Lockhart W.L., Stern G., Ryan M., Roach P. Persistent organic pollutants and metals in the freshwater biota of the Canadian Subarctic and Arctic: An overview//Science of the Total Environment.?-2005, № 351. -P. 94-147.

- Fedorov Y., Zimovec A. About the principal sources of heavy metals in the Northern Dvina River estuary//11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO -Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2011. -Albena, Bulgary, -2011. P. 171-174.

- Fedorov Y.A., Ovsepyan A.E., Korobov V.B. Peculiarities of mercury distribution, migration, and transformation in the estuarine area of the Northern Dvina River//Russian Meteorology and Hydrology. Vol. 35. -2010, № 4. -P. 289-294.

- Fedorov Yu.A., Ovsepyan A.E. Chapter 8: Mercury and Its Connection with Physicochemical Water Parameters (Case Study of the Rivers of the Northern European territory of Russia)//Mercury: Sources, Applications and Health Impacts, Published by Nova Science/Ki-Hyun Kim Richard J. C. Broun (Editors). -New York: Nova Science publishers. Inc., 2013. -P. 155-172.

- Fedorov Yu.A., Ovsepyan A.E., Korobov V.B., and Dotsenko I.V. Bottom Sediments and Their Role in Surface Water Pollution with Mercury (with a Special Reference to the Northern Dvina River Mouth and the Dvina Bay of the White Sea)//Russian Meteorology and Hydrology. Vol. 35. -2010, № 9. -P. 611-618.

- Govind P., Madhuri S., Shrivastav A.B. Contamination of mercury in fish and it's toxicity to both fish and humans: an overview//International research journal of Pharmacy. -2012, № 3 (11). -P. 44-47.

- Jewett S.C., Zhang X., Kelley J.J., Dasher D., Duffy L.K. Comparison of mercury and methylmercury in northern pike and Arctic grayling from western Alaska rivers//Chemosphere. -2003, № 50. -P. 383-392.

- Kennedy D. Baseline study of contaminants in Baker Lake.Synopsis of research conducted under the 1998-1999 Northern Contaminants Program. -1999. -P. 117-125.

- Larsen R.B. and M. Dam AMAP Faroe Islands 1997-1998//K. Hoydal, M. Dam (eds.). AMAP Greenland and the Faroe Islands 1997-2001. Vol. 3. The Environment of the Faroe Islands. Danish cooperation for environment in the Arctic, Ministry of Environment. -2003. -265 p.

- Lockhart L., Stern G., Low G., Evans M. Mercury in fish from stock surveys of lakes in the western Northwest Territories: Investigation into the factors affecting mercury levels//S. Kalhok (ed.). Synopsis of research conducted under the 2000-2001 Northern Contaminants Program. -2001. -P. 194-201.

- Lockhart W.L., Stern G.A., Low G., Hendzel M., Boila G., Roach P., Evans M.S., Billeck B.N., DeLaronde J., Friesen S., Kidd K., Atkins S., Muir D.C.G., Stoddart M., Stephens G., Stephenson S., Harbicht S., Snowshoe N., Grey B., Thompson S., DeGraff N. A history of total mercury in edible muscle of fish from lakes in northern Canada//Science of the Total Environment. -2005, № 351-352. -P. 427-463.

- Melnikov S.A., Vlasov S.V., Gorshkov A.N. Final report on the Raipon/AMAP/GEF project Persistent Toxic Substances, Food Security and Indigenous Peoples of the Russian North. Activity 4. Study of biomagnification in Arctic food-chains. Results tabulated in AMAP Assessment 2002//Heavy Metals in the Arctic. -2005. -P. 146-147.

- Mercury in the Arctic (2011) Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). -Oslo, Norway, 2011.?-193 p.

- Minamata Convention on Mercury. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/Minamata_convention_Russian.pdf (29.04.2018)

- Ovsepyan A., Zimovets A., Fedorov Y. On the dynamics of mercury in the mouth area waters of the Northern Dvina River for a 10-year observation period//International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 17, Ecology, Economics, Education and Legislation. -Albena, Bulgary, 2017. -P. 713-720.

- Porvari P. and M. Verta Mercury and methylmecury in Finnish reservoirs and in Kemijoki drainage basin//Finnish Environment Report. -1998, № 175. -59 p.

- Riget F., Asmund G., Aastrup P. Mercury in Arctic char (Salvelinus alpinus) populations from Greenland//Science of the Total Environment. -2000, № 245. -P. 161-172.

- Skotvold T., Wartena E.M.M., Rognerud S. Heavy metals and persistent organic pollutants in sediments and fish from lakes in northern and Arctic regions of Norway. APN514.660.1. -Tromsш: Aquaplan-niva, 1997. -P. 39.

- Snorrason S.S., Jуnsson G.S. Assessment of trace elements in biological samples from Varmagja and Vatnskot. Report III. -University of Iceland, Institute of Biology, 2000. -19 p.

- Soerensen A. L. A mass budget for mercury and methylmercury in the Arctic Ocean//Global Biogeochemical Cycles. Vol. 30. -2016, № 4. P. 560-575. - DOI: https://doi.org/10.1002/2015GB005280

- Wathen J.B. A national statistical survey assessment of mercury concentrations in fillets of fish collected in the U.S. EPA national rivers and streams assessment of the continental USA//Chemosphere 122, 2015. -P.?52-61. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://dx.doi.o DOI: rg/10.1016/j.chemosphere.2014.11.005

- Zillioux E.J. Mercury in Fish: History, Sources, Pathways, Effects, and Indicator Usage//Environmental Indicators. -Dordrecht, the Netherlands: Springer Netherland, 2015, -P. 743-766. -DOI 10.1007/978-94-017-9499-2_42