О контаминации микотоксинами сенажа и силоса в животноводческих хозяйствах

Автор: Кононенко Г.П., Буркин А.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Корма: проблема санитарного качества

Статья в выпуске: 6 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Совершенствование приемов оценки санитарного качества травяных кормов с учетом всего многообразия факторов негативного воздействия на животных - важнейшая задача сельскохозяйственной науки. В представленной работе изучена загрязненность сенажированных и силосованных кормов микотоксинами (Т-2 токсин, диацетоксисцирпенол, дезоксиниваленол, зеараленон, фумонизины, альтернариол, стеригматоцистин, эмодин, циклопиазоновая кислота, охратоксин А, цитринин, микофеноловая кислота, PR-токсин, афлатоксин В 1 и эргоалкалоиды) с помощью метода непрямого конкурентного иммуноферментного анализа. В результате обследования 30 производственных партий с предприятий, расположенных в центральных областях (Брянская, Липецкая, Московская, Смоленская и Тверская) европейской части России, установлен множественный характер загрязненности. Во всех образцах было найдено 8 и более микотоксинов и более чем в половине - 14-15. Альтернариол встречался повсеместно в обоих видах кормов в количествах 50-1260 мкг/кг, для афлатоксина В 1, охратоксина А, цитринина и эргоалкалоидов отмечали обширную контаминацию малой интенсивности. В сенаже при высокой встречаемости всех фузариотоксинов массовая концентрация Т-2 токсина была наименьшей (4-30 мкг/кг), а количества диацетоксисцирпенола, дезоксиниваленола, зеараленона и фумонизинов соответствовали диапазону 100-1000 мкг/кг. Стеригматоцистин, эмодин, циклопиазоновая и микофеноловая кислоты, PR-токсин имели практически повсеместное распространение, при этом эмодин, циклопиазоновая кислота и PR-токсин - нередко в количествах свыше 1000 мкг/кг. В силосе, заготовленном в основном из травостоя кукурузы, отмечены черты сходства с зерном этой культуры из центра европейской России по частому обнаружению Т-2 токсина и дезоксиниваленола в значительных количествах (соответственно до 350 и 2820 мкг/кг). Стеригматоцистин и эмодин присутствовали во всех образцах, PR-токсин, циклопиазоновая кислота и микофеноловая кислота несколько уступали по этому показателю. Их накопление было ниже, чем в сенаже, а для микофеноловой кислоты в целом оставалось прежним. Среди возможных причин различий в контаминации сенажа и силоса обсуждаются ботанический состав травостоев и особенности комплекса токсинообразующих грибов, сопровождающих вегетацию растений и последующий процесс ферментирования.

Силос, сенаж, микотоксины, иммуноанализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142133548

IDR: 142133548 | УДК: 636.086:636.085.19:632.4 | DOI: 10.15389/agrobiology.2014.6.116rus

Текст научной статьи О контаминации микотоксинами сенажа и силоса в животноводческих хозяйствах

Консервированные корма (сенаж и силос) близки по биологической ценности к зеленым растениям и широко используются на животноводческих предприятиях. Сенажный конвейер, то есть заготовка в течение всего вегетационного периода, позволяет использовать пастбищный тип кормления в стойловый период. Сенаж готовят преимущественно из смесей бобовых и злаковых трав, консервирование происходит в результате прессования и выдерживания провяленного измельченного травостоя без доступа воздуха в атмосфере углекислого газа и азота, создаваемой клетками растений. Этим достигается высокая сохранность питательных веществ, главным образом протеинов и каротина. Силос получают из растений кукурузы в фазе молочно-восковой и восковой спелости зерна, а также из бобовых и злаковых трав или их смесей с кукурузой в условиях молочнокислого брожения после измельчения, уплотнения, добавления химических консервантов и герметизации. Для обеспечения высокого санитарного качества таких кормов необходимо строгое выполнение каждого этапа технологического процесса (1).

В настоящее время при оценке сырья на пригодность для консервирования принято учитывать тип культуры (однолетние, многолетние), сроки сева и укоса, а также использование удобрений (2). Признавая безусловную значимость этих факторов, нельзя оставлять без должного внимания загрязненность растений микотоксинами при закладке, а также изменение этого показателя в хранящемся корме.

Известно, что вегетирующие растения контактируют с фитопато-генными и паразитирующими грибами, следствием чего нередко становится накопление микотоксинов. При ферментации и последующем хранении растительной массы в анаэробных условиях возникает специфическая по составу микобиота, в которой представлены виды, способные к активному токсинообразованию (3-5). Кроме того, плесневение поверхностных или глубинных слоев травяной массы при доступе воздуха в случаях нарушения технологии или правил порционного изъятия корма нередко становится причиной отравления животных (6).

До недавнего времени вопросы безопасного использования зеленых кормов решались только в отношении отдельных групп токсичных метаболитов грибов, например для фузариотоксинов в кукурузном силосе (7), или через направленный поиск особо опасных для животных метаболитов, таких как микофеноловая кислота, циклопиазоновая кислота, аль-тернариол (8-10). Однако в последние годы в литературе все чаще стали появляться сообщения о высоких рисках, связанных с множественной контаминацией травяных кормов микотоксинами (11).

Целью настоящей работы стало микотоксикологическое обследование партий сенажа и силоса, полученных с животноводческих предприятий, по 15 токсичным метаболитам грибов, способных развиваться как на вегетирующих растениях, так и в процессе их консервирования.

Методика . В работе использовали средние образцы от 11 партий сенажа (5 — из люцерны, 2 — из злаков, 4 — из разнотравья) и от 19 партий силоса (8 — из кукурузы, 2 — из трав, 9 — из смесей трав и кукурузы), различающихся по срокам заготовки и хранения. Отбор образцов от 9 партий сенажа и от 14 партий силоса был проведен в 2011-2012 годах в хозяйствах Брянской области (Брянский, Жирятинский, Карачевский, Клетнянский Почепский, Трубчевский р-ны), остальные получены в 2006-2012 годах из хозяйств Липецкой, Московской, Смоленской и Тверской областей.

Подготовку образцов и анализ микотоксинов — афлатоксина B 1 (AB 1 ), Т-2 токсина (T-2), эргоалкалоидов (ЭА), стеригматоцистина (СТЕ), охратоксина A (OA), микофеноловой кислоты (МФК), цитринина (ЦИТ), альтернариола (АОЛ), зеараленона (ЗЕН), дезоксиниваленола (ДОН), эмодина (ЭМО), фумонизинов (ФУМ), диацетоксисцирпенола (ДАС), цикло-пиазоновой кислоты (ЦПК), PR-токсина (PR) осуществляли согласно методике, описанной в предыдущей работе (12). Перед анализом образцы корма высушивали до воздушно-сухого состояния, измельчали, навеску помещали в пробирку и добавляли смесь ацетонитрила и воды (84:16). Соотношение навески материала и объема экстрагента равнялось 1:10 (мас-са/объем). Пробирку интенсивно встряхивали и оставляли на 12-14 ч. После повторного встряхивания экстракты разбавляли буфером в 10 раз и использовали для непрямого конкурентного иммуноферментного анализа.

Результаты. Согласно полученным данным (табл.), в сенаже частота встречаемости Т-2, ДАС, ДОН, ЗЕН, ФУМ, свойственных возбудителям фузариоза злаковых и бобовых трав, оказалась высокой и была сравнима с таковой для сена с тех же территорий (12). При этом накопление Т-2 было наименьшим среди фузариотоксинов и существенно меньше, чем в сене. В большинстве положительных образцов его массовая концентрация составляла 4-10 мкг/кг, в остальных не превышала 30 мкг/кг (см. табл.), тогда как в сене при содержании 5-2240 мкг/кг среднее значение составило 450 мкг/кг (12). Кроме того, в сенаже не было выявлено значительного накопления ДОН и ЗЕН (более 1000 мкг/кг), которые, хоть и редко, встречались в сене (см. табл.). Эти особенности могут быть следствием целого ряда причин, среди которых — различия сырья по ботаническому составу и продолжительности роста растений до укоса, частичный гидролиз токсинов при длительном выдерживании растительной массы в среде с рН 4,4-5,6 или биотрансформация их микроаэрофильными грибами (13).

Остальные исследованные микотоксины встречались практически во всех образцах сенажа (см. табл.). Загрязненность АОЛ и ЭМО сохраняла тот же характер, что и в сене. По-видимому, продуценты этих токсинов встречаются одинаково часто на травостоях из злаковых и бобовых культур. Так, альтернариоз с участием Alternaria tenuis описан для овса и гороха (14). Есть сведения о том, что Cladosporium , известный как продуцент ЭМО (15), совместно с Alternaria развивается на многих растениях (16). Сходство в характере контаминации наблюдалось и для ОА и ЦИТ (менее 100 мкг/кг), а также для АВ 1 (2-9 мкг/кг), при этом по степени накопления для СТЕ, ЦПК, PR, МФК и ЭА наблюдались явные различия.

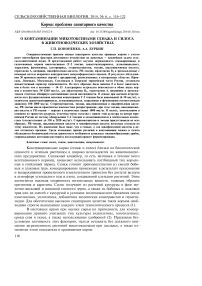

Встречаемость и содержание микотоксинов в образцах сенажа и силоса из хозяйств в европейской части России

|

Микотоксин |

n + |

Минимальное—среднее— максимальное содержание микотоксина, мкг/кг |

|

|

всего/ n |

по содержанию микотоксина, мкг/кг |

||

|

до 10 1 > 10 1 > 100 |> 1000 > 10 000 |

|||

Сенаж

|

Т-2 |

11/11 |

7 |

4 |

- |

- |

- |

4—13—30 |

|

ДАС |

10/11 |

н.о. |

н.о. |

10 |

- |

- |

100—245—420 |

|

ДОН |

9/11 |

н.о. |

- |

9 |

- |

- |

125—220—330 |

|

ЗЕН |

9/11 |

н.о. |

7 |

2 |

- |

- |

25—135—630 |

|

ФУМ |

5/11 |

н.о. |

- |

5 |

- |

- |

125—180—245 |

|

АОЛ |

10/10 |

н.о. |

- |

9 |

1 |

- |

110—545-1260 |

|

СТЕ |

11/11 |

- |

7 |

3 |

1 |

- |

20—185—1000 |

|

ЭМО |

11/11 |

н.о. |

- |

3 |

5 |

3 |

270—8160—31600 |

|

ЦПК |

11/11 |

н.о. |

н.о. |

3 |

8 |

- |

130—2480—8900 |

|

ОА |

9/11 |

- |

9 |

- |

- |

- |

10—23—30 |

|

ЦИТ |

10/11 |

н.о. |

8 |

2 |

- |

- |

40—82—160 |

|

МФК |

11/11 |

н.о. |

1 |

10 |

- |

- |

35—330—840 |

|

PR |

9/11 |

н.о. |

н.о. |

6 |

3 |

- |

100—660—1500 |

|

АВ 1 |

9/11 |

9 |

- |

- |

- |

- |

2—4—9 |

|

ЭА |

10/11 |

1 |

5 |

4 |

- |

- |

6—105—420 |

|

Сил |

о с |

||||||

|

Т-2 |

19/19 |

2 |

9 |

8 |

- |

- |

8—95—350 |

|

ДАС |

11/19 |

н.о. |

н.о. |

11 |

- |

- |

165—265—490 |

|

ДОН |

17/19 |

н.о. |

- |

6 |

11 |

- |

100—1270—2820 |

|

ЗЕН |

16/19 |

н.о. |

10 |

6 |

- |

- |

25—135—740 |

|

ФУМ |

15/19 |

н.о. |

1 |

14 |

- |

- |

80—350—960 |

|

АОЛ |

16/16 |

н.о. |

4 |

12 |

- |

- |

50—315—860 |

|

СТЕ |

19/19 |

- |

16 |

3 |

- |

- |

10—85—420 |

|

ЭМО |

16/16 |

н.о. |

1 |

11 |

4 |

- |

70—1075—5010 |

|

ЦПК |

17/19 |

н.о. |

н.о. |

8 |

9 |

- |

170—1200—3160 |

|

ОА |

14/19 |

1 |

13 |

- |

- |

- |

9—17—22 |

|

ЦИТ |

14/19 |

н.о. |

12 |

2 |

- |

- |

40—75—110 |

|

МФК |

15/17 |

н.о. |

5 |

9 |

1 |

- |

30—335—2000 |

|

PR |

12/19 |

н.о. |

н.о. |

12 |

- |

- |

100—310—625 |

|

АВ1 |

11/19 |

11 |

- |

- |

- |

- |

3—4—6 |

|

ЭА |

13/16 |

5 |

6 |

2 |

- |

- |

4—50—270 |

П р и м е ч а н и е. Т-2 — Т-2 токсин, ДАС — диацетоксисцирпенол, ДОН — дезоксиниваленол, ЗЕН — зеараленон, ФУМ — фумонизины, АОЛ — альтернариол, СТЕ — стеригматоцистин, ЭМО — эмодин, ЦПК — циклопиазоновая кислота, ОА — охратоксин А, ЦИТ — цитринин, МФК — микофеноловая кислота, PR — PR-токсин, АВ 1 — афлатоксин В 1 , ЭА — эргоалкалоиды. Прочерк означает, что положительных проб не обнаружили; n — число исследованных проб, n + — число положительных проб; н.о. — оценка не могла быть проведена.

Пониженное содержание ЭА можно объяснить малой долей в сенаже злаковых трав с их предрасположенностью к поражению спорыньей и к специфической заселенности эндофитами, однако нельзя исключать и возможность механического удаления склероциев спорыньи при подготовке материала к закладке. СТЕ, ЦПК, МФК, PR имели практически повсеместную распространенность, при этом содержание ЦПК и PR нередко превышало 1000 мкг/кг. Усиление контаминации СТЕ, ЦПК, PR и МФК может быть связано с микроаэрофильными грибами, которые способны к продолжению активного роста в условиях консервирования. К сожалению, каких-либо сведений о видовом составе микобиоты сенажированных травяных кормов в доступной литературе нам найти не удалось. В целом во всех образцах сенажа было найдено 8 и более микотоксинов, причем в половине образцов присутствовали 14-15 компонентов.

Для силосованных кормов была характерна такая же частая встречаемость микотоксинов (см. табл.). Все образцы содержали 8 и более компонентов, а в 9 образцах обнаружено 14-15 метаболитов.

Согласно сопроводительной документации, среди изученных было 2 образца травяного силоса, 8 — кукурузного, в составе остальных также была использована кукуруза как наиболее легкосилосуемая культура. На это указывает и частое обнаружение ФУМ, а также других фузариотокси-нов, в том числе Т-2, ДАС, ДОН и ЗЕН.

Известно, что грибы Fusarium поражают нижние части стеблей кукурузы уже на первых стадиях развития, а после цветения распространяются по всему стеблю, вызывая побурение сначала нижних, а затем верхних узлов. Согласно многолетним исследованиям, инфицирование продолжается весь сезон роста и составляет около 10 % (17). Среди возбудителей стеблевых гнилей наиболее частыми считают F . avena-ceum , F . culmorum , F . equiseti , F . sporotrichioides , F . crookwellense , F . oxysporum , F . sambucinum var. coeruleum , также встречаются F . graminearum и F . mo-niliforme Sheldon, для которого в современной таксономии принято название F . verticillioides (Sacc.) Nirenberg (17).

По характеру загрязненности фузариотоксинами (наиболее часто встречался Т-2, несколько реже — ДОН, ФУМ и ЗЕН) у силоса наблюдалось сходство с зерном кукурузы, выращенным в центре европейской России (18-20). К сожалению, провести подобное сравнение этих объектов по загрязненности ДАС пока не представляется возможным. Случаев накопления в силосе высоких концентраций ЗЕН не отмечали. Вероятно, их не было в исходном сырье. По данным работы P. Lepom с соавт. (21), содержание этого токсина при силосовании оставалось неизменным за 12недельный период наблюдения.

АОЛ, один из токсинов грибов Alternaria , встречался в силосе повсеместно. Согласно результатам, полученным M. Muller (22), в кукурузе перед уборкой распространенность грибов этого рода на листьях и початках весьма значительна (18 % от общего числа грибов). Большинство выделенных штаммов A. alternata и A. tenuissima in vitro были способны к активному продуцированию АОЛ in vitro, однако непосредственно в тех же образцах силоса содержание токсина не оценивали (23).

Встречаемость и накопление всех остальных микотоксинов, по-видимому, также определялись особенностями заселения травостоя грибами и условиями силосования. СТЕ и ЭМО присутствовали во всех образцах без исключения, МФК и PR — достаточно часто. Однако такого высокого содержания СТЕ, ЭМО, PR, как в сенаже, выявлено не было. Загрязненность силоса ЦПК была ниже, чем сенажа, но с тем же диапазоном содержаний. Контаминация МФК в среднем оставалась такой же, и только в одном случае накопление составило 2000 мкг/кг (см. табл. 2). МФК ранее была найдена в 32 % проб силоса в Германии (24). Среди возможных продуцентов этого микотоксина отмечают Penicillium roquerforti (24) и Byssochlamys nivea (8).

Загрязненность силоса ОА и ЦИТ не отличалась от аналогичного показателя для сенаже (см. табл.). Вполне возможно, что за биосинтез этих токсинов ответственны виды Aspergillus ochraceus, изоляты которого продуцировали ОА (5), и Monascus ruber. Для группы штаммов A. ochraceus, выделенных из силоса в Московской области, показана способность продуцировать ОА (5), а M. ruber, образующий ЦИТ, идентифицирован немецкими исследователями с частотой 16 % в кукурузном и 21 % — в травяном силосе (24). Источниками ЭА в 13 образцах из 16 могли быть отдельные виды и подвиды Aspergillus (25), а также Claviceps purpurea на растениях, сопутствующих основному травостою. Например, на посевах кукурузы в Германии среди наиболее часто встречающихся видов сорной флоры отмечают пырей ползучий и мятлик однолетний (17), подверженные поражению спорыньей.

Изучению заключительной стадии силосования за прошедшие несколько десятилетий уделялось достаточное внимание. Несмотря на явные различия в составе микобиоты силосованных кормов в зависимости от года, региона, технологии их приготовления, исследователи отмечают преобладание трех видов микроаэрофильных грибов — Peni-cillium roqueforti , способного к росту при рН 3 в атмосфере, содержащей 80 % двуокиси углерода и 4-5 % кислорода, Aspergillus fumigatus , а также Monascus ruber , развивающегося даже при рН 2,5 и содержании молочной кислоты 3,5 % (26).

Эти грибы способны к биосинтезу не одного, а нескольких токсичных метаболитов. Так, P. roqueforti продуцирует МФК и PR (8, 27), а A. fumigatus — ЭМО, ЦПК, ЭА (9, 28). Кроме того, они участвуют в конкурентных взаимоотношениях (26). Микологическое изучение силосов из хозяйств Московской области показало, что эти виды грибов, успешно существующие в анаэробных условиях, неоднородно заселяют силосную массу (5). M. ruber и A. fumigatus контаминируют весь объем с предпочтительной локализацией первого в глубинных слоях и второго — на поверхности, а P. roqueforti , обнаруженный в 22 % проб, чаще встречается в глубинных и пристеночных слоях и реже — в поверхностных. Это означает возможность очагового накопления продуцируемых ими микотоксинов.

В то же время вклад в загрязненность кормов со стороны растений, которые служат основным сырьем для заготовки, остается практически не изученным. Тем не менее, немногие доступные сведения указывают на важность этого направления исследований. Так, недавно чешскими учеными в условиях мелкоделяночного полевого опыта с райграсом и двумя видами фестулолиума показана выраженная изменчивость содержания Т-2, ДОН, ЗЕН по срокам укоса и резкое увеличение их количеств после герметизации в начальной короткой аэробной фазе силосования, сопровождающейся повышением температуры (29).

В нашей стране при приготовлении кормов для консервирования традиционно используют травы как с естественных угодий, так и с посевов отдельных культур (кукуруза, клевер, люцерна, вика, овес, тимофеевка, ежа) или их смесей. Кроме того, достаточно широко применяют и другие растения (подсолнечник, топинамбур, соя, сорго, козлятник), имеющие своеобразие по биохимическому составу и характеру взаимодействия с микромицетами. К сожалению, работы по микотоксикологической оценке этих важнейших кормовых культур до сих пор не начаты. Учитывая это, необходимо приступить к организации поэтапных исследований с привлечением всего арсенала экспериментальных возможностей сельскохозяйственной науки — от полевых деляночных опытов до обширных мониторинговых исследований во всех регионах с интенсивным кормопроизводством.

Итак, в ходе микотоксикологической оценки производственных партий сенажированных и силосованных кормов, предпринятой в нашей стра-120

íå âïåðâûå, óñòàíîâëåí ôàêò èõ ìíîæåñòâåííîé êîíòàìèíàöèè è âîçìîæ-íîñòü íàêîïëåíèÿ ìèêîòîêñèíîâ â êîëè÷åñòâàõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó çäîðîâüþ æèâîòíûõ. Ïðîäîëæåíèå ðàáîò â ýòîì íàïðàâëåíèè èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïðîôèëàêòèêè ìèêîòîêñèêîçîâ òåõ âèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, äëÿ êîòîðûõ îñíîâó êîðìîâûõ ðàöèîíîâ ñîñòàâëÿþò êîíñåðâèðîâàííûå òðàâÿíûå êîðìà.

Авторы выражают признательность руководству и сотрудникам ФГБУ Брянская межобластная ветеринарная лаборатория за предоставление образцов для исследования .

ГНУ Всероссийский НИИ ветеринарной Поступила в редакцию санитарии, гигиены и экологии Россельхозакадемии, 24 марта 2014 года

MYCOTOXIN CONTAMINATIONS IN COMMERCIALLY USED HAYLAGE AND SILAGE

G.P. Kononenko, A.A. Burkin