О кормовом поведении кваквы Nycticorax nycticorax

Автор: Резанов Александр Геннадиевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 791 т.21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140152949

IDR: 140152949

Текст статьи О кормовом поведении кваквы Nycticorax nycticorax

Кваква Nycticorax nycticorax , наряду с выпями Botaurus spp., волчками Ixobrychus spp., жёлтыми цаплями Ardeola spp., зелёными кваквами Butorides spp. и некоторыми другими, относится к т.н. жизненной форме коротконогих цапель. Этих цапель отличают некоторые своеобразные кормовые методы, практически не наблюдающиеся у таких длинноногих цапель, как Ardea spp. и Egretta spp.

Материалом для настоящей публикации, помимо литературных данных, послужили наблюдения автора, сделанные в Азербайджане (Кызыл-Агачский заповедник – январь 1969, 1971, 1975 годов, озеро Сары-су – январь 1972, озеро Акгёль – январь-февраль 1973), в низовьях Дона (июнь 1987), в Запорожской области (июнь 1989) и Венесуэле (Лос-Льянос, август 2011 года).

При разыскивании корма кваквы чаще всего используют подкарауливание (Спангенберг 1951; Скокова 1960; Кокшайский 1966; Cramp, Simmons, 1978; Резанов и др. 1998), во время которого цапли подолгу стоят неподвижно, не меняя позы. Обычно подкарауливание осуществляется с присады. Подкарауливание на суше или мелководье нередко переходит в подкрадывание, во время которого кваква пригибается к земле (или воде) и медленно сближается с добычей (Кокшай-ский 1966; Резанов и др. 1998). Также во время охоты кваквы могут медленно бродить по мелководью (Спангенберг 1951; Cramp, Simmons 1978; Резанов и др. 1998). Интересно, что Н.Н.Скокова (1960) указывала, что кваквы в воду не заходят, вероятно, подразумевая, что основное время эти цапли проводят на присадах.

Подкарауливание добычи с низких надводных присад очень характерно для кваквы. Так, в низовьях Днестра и Днепра кваквы подкарауливали рыбу, часами высиживая на ловушках, сделанных из плетёного тростника (Шерешевский 1926; Назаренко 1957).

По наблюдениям автора в июне 1987 года в низовьях Дона с борта туристического теплохода, кваквы часто встречались сидящими на корягах над самой водой; вероятнее всего, птицы подкарауливали добычу. В августе 2011 года на разливах в Лос-Льянос (Венесуэла, бассейн

Ориноко, район ранчо Hato El Cedral) охотящиеся кваквы сидели низко над водой на ветвях кустарников и корнях полузатопленных деревьев. Можно предположить, что птицы, находясь на присаде, могли выхватывать добычу из воды или даже ныряли с присады.

Ныряние (пикирование) квакв с присады в воду известно (Брикетти 2004). Для близкого вида, каледонской кваквы Nycticorax caledonicus , также описано ныряние в воду с присады (Hobbs 1956).

На зимовке в Кызыл-Агачском заповеднике (Азербайджан) кваквы (отмечались по 1-2; зимой 1971 года – 18 в районе водосброса Аварийного канала) придерживались древесно-кустарниковых насаждений по берегам незамерзающих искусственных проток и каналов (Резанов 1976). Однако и здесь собственно охоту квакв наблюдать не удалось.

Основные наблюдения за кормовым поведением кваквы проведены автором в июне 1989 года в окрестностях села Каменского (Запорожская область Украины). Кваквы (от 2 до 5 особей) кормились на двух мелководных лужах (2-5×60-70 м и 5-10×35 м), оставшихся после весенних разливов и находящихся возле шоссе на открытом такыре с редкой травянистой растительности. Здесь же кормились серые Ardea cinerea и малые белые Egretta garzetta цапли, а также иногда 3 белых аиста Ciconia ciconia .

Кваквы охотились по утрам на мелководных лужах. Из 36 мин хронометража микробиотопического распределения квакв, 12 мин (31.58%) птицы проводили на глубине, равной высоте цевки, 17 мин (44.74%) на глубине от цевки до оперённой части ног, 9 мин (23.68%) – на глубине полной длины ног (т.е. по брюхо в воде). Следует отметить, что никаких присад здесь не было, поэтому кваквы не могли использовать один из самых типичных своих кормовых методов – подкарауливание с присады. Птицы кормились на открытой воде. Добычей им служили встречающаяся в лужах мелкая рыба Carassius sp. и лягушки Rana sp., что подтверждено прямыми наблюдениями.

Начиная охоту, кваквы заходили с берега на мелководье, иногда по брюхо в воду, и подолгу стояли неподвижно, высматривая добычу. Таким образом, основное время, приходящееся на кормёжку, кваквы затрачивали на высматривание добычи из стационарного положения. Иногда подкарауливание переходило в подкрадывание. После крадущихся шагов кваква застывала, вытянув вперёд шею и касаясь клювом воды, и продолжала высматривать добычу. Однажды подкрадывание перешло в бег по мелководью (прямая атака добычи с дистанции) за обнаруженной добычей. За этой же добычей погналась серая цапля и обогнала коротконогую квакву. Серые цапли не раз проявляли клептопаразитические наклонности по отношению к кваквам.

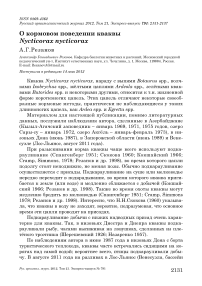

Помимо подкарауливания и подкарауливания с подкрадыванием, кваквы использовали пешую охоту. Они медленно передвигались по луже, делая по 5.82±1.25 (S.D. = 2.98; lim 1-16; P = 0.001; n = 62) шагов между клевками. Иногда они останавливались на 5-55 с и высматривали добычу. Интенсивность кормёжки была 2.87±1.07 (S.D. = 2.00; lim 1-8; P = 0.001; n = 38) клевков в 1 мин. Эффективность охоты (в расчёте на 1 мин) варьировала от 0 до 100%. В некоторые минуты кваквы делали до 2-3 удачных клевков. Чёткой зависимости эффективности охоты от интенсивности кормёжки не обнаружено (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость эффективности охоты кваквы от интенсивности кормёжки. Запорожская область, июнь 1989 года. n = 38.

s8

y = -0.9283 x 2 + 5.0695 x - 3.1291

R 2 = 0.3109

Периоды суток

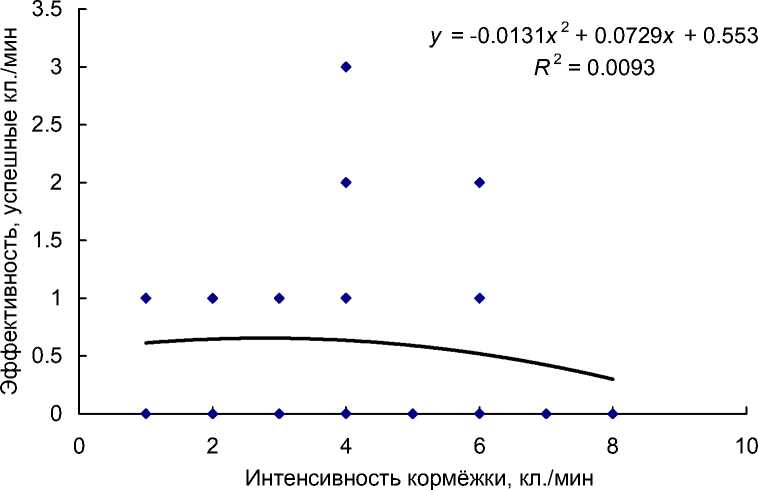

Рис. 2. Зависимость интенсивности кормёжки кваквы от времени суток. Украина. Июнь 1989 года. n = 38.

Периоды суток: 1 – 5 ч 20 мин – 6 ч 00 мин; 2 – 6 ч 00 мин – 7 ч 00 мин;

3 – 7 ч 00 мин – 8 ч 00 мин; 4 – 8 ч 00 мин – 8 ч 30 мин.

Добычу (мелкие рыбы, лягушки) кваквы выхватывали из поверхностных слоёв воды, делая стремительный выпад клювом под острым углом к поверхности, в зависимости от глубины нахождения пищевого объекта погружая клюв или даже часть головы в воду.

Наиболее низкая интенсивность кормёжки была в случае удачных клевков, поскольку часть времени (максимум до 12-15 с) птицы затрачивали на манипулирование добычей. Во время манипулирования цапля обычно стояла на месте или делала несколько шагов (до 5), держа добычу в клюве. Выявлена определённая зависимость интенсивности кормёжки от времени суток (рис. 2): с 5 ч 20 мин до 8 ч интенсивность кормёжки росла, а затем её уровень снижался, и вскоре кваквы улетали. Видимо, к этому времени они уже были сыты. Вечером, вопреки традиционным представлениям о характере активности квакв, они не прилетали кормиться на лужи.

Данные о суточной активности квакв весьма противоречивы. Так, в дельте Волги большинство квакв кормилась по ночам, хотя часть птиц вылетала на кормёжку по утрам (Скокова 1960). По свидетельству А.Т.Ромашовой (1940), при выкармливании птенцов кваквы переходят на дневное питание. В Северной Италии кваквы кормились, в основном, по утрам (Fasola 1984). Согласно сводке «Птицы Западной Палеарктики» (Cramp, Simmons 1978), для кваквы характерна ночная и сумеречная кормовая активность. На ночную активность квакв указывал и А.Я.Тугаринов (1947). По данным И.Т.Русева (1984), кваквы, зимующие в дельте Днестра, ведут ночной образ жизни, вылетая на кормёжку с заходом солнца. Основная масса квакв кормилась рыбой на зимовальных прудах рыбразводного хозяйства, а некоторые охотились в поле на мышевидных грызунов.

По моим наблюдениям (Резанов 1976), в январе 1972 года на озере Сары-су, большое скопление квакв (около 500 ad) весь день проводило в тугаях реки Куры на участке площадью 1-2 га. Птицы отдыхали на огромных тополях Populus alba или сидели рядом в глубоком снегу и только при наступлении темноты улетали к реке. Зима была морозной, и температура воздуха опускалась до минус 16-20°С, но Кура не замерзала. Отдельные кваквы держались у озера в зарослях тростника в местах пороев кабана Sus scrofa , на которых они, видимо, кормились. Зимой 1973 года на берегах озера Акгёль кваквы (около 50 sad) весь день проводили, сидя на деревьях по берегам узкой протоки, а также днём вылетали охотиться в заснеженную степь, где добывали мышевидных грызунов (Резанов 1976); к сожалению, собственно поведение птиц при добывании грызунов не прослежено. Вероятнее всего, цапли использовали подкарауливание около нор.

Очевидно, что нельзя однозначно оценить характер суточной активности этого вида. Суточные ритмы кормёжки квакв, по-видимому, определяются конкретными условиями среды, в том числе и особенностями кормовой базы.

Эффективность охоты кваквы, по наблюдениям на Украине, прослежена относительно крупных пищевых объектов – рыб и лягушек и составила 21.3% ( n = 108). В некоторые минуты цапли добывали до 3 экземпляров рыб и лягушек (100% успешность охоты). В отдельные отрезки времени ( n = 28) успешность охоты достигала 67.9%. Размеры добываемых цаплями рыб и лягушек были определены относительно длины клюва квакв. Преобладала (66.6%) добыча длиной в клюв цапли и больше. Вид добычи определён для 15 удачных клевков: в 14 случаях (66.6%) была схвачена рыба, в 1 случае – лягушка.

В качестве редких кормовых методов для квакв отмечено «зависание» над водой и ныряние (Meyerriecks 1960), а также добывание рыбы на плаву (Allsopp 1965; Dean 1975); в последнем случае, вероятнее всего, имеется в виду разыскивание рыбы во время поискового полёта, с последующей посадкой на воду. 19 мая 2001 в Виржинии кваква использовала вибрирование половинками клюва, погружённого в воду, для привлечения рыбы (Davis 2004). Известна охота кваквы с приманкой (Riehl 2001). 6 марта 2002 во Флориде зафиксирован необычный кормовой метод у желтоголовой кваквы Nyctanassa violacea (Hutchison et al . 2003). Цапля находилась по брюхо в воде и быстро покачивала телом из стороны в сторону. При этом её шея была вытянута над водой. Предположительная функция «погружения и покачивания» (submerge and sway) – выпугивание лягушек. Для обыкновенной кваквы подобное поведение не известно. В дельте Волги кваквы регулярно вступают в кормовую ассоциацию с хищными рыбами, например, с жерехом Aspius aspius (Jozefik 1961).

Анализ литературы и данных собственных наблюдений показывает, что кваква в пределах своего ареал использует следующие кормовые методы (методы 1-6 и 13 отмечены автором):

-

1. Подкарауливание добычи, находясь на урезе «земля-вода».

-

2. Подкарауливание на мелководье.

-

3. Подкарауливание на урезе и подкрадывание по мелководью.

-

4. Подкарауливание на мелководье и подкрадывание.

-

5. Подкарауливание и преследование добычи бегом по мелководью.

-

6. Подкарауливание с присады над водой и схватывание добычи без ныряния.

-

7. Подкарауливание и ныряние с присады.

-

8. Привлечение добычи при помощи вибрирования клювом, погружённым в воду.

-

9. Кормовая ассоциация с хищными рыбами.

-

10. «Зависание» над водой и ныряние.

-

11. Охота на плаву.

-

12. Охоты с приманкой, бросаемой в воду.

-

13. Наземная охота («пешая охота»); вероятно, с элементами подкарауливания.

-

14. Предположительно – кормёжка зимой на пороях кабана.

Из приведённого перечня кормовых методов, используемых кваквой, видно, что наряду с традиционными способами охоты, характерными для вида в целом (№№ 1-6, возможно, 7 и 13), в кормовом репертуаре кваквы представлены также локально распространённые способы разыскивания и добывания корма (№№ 8-12, возможно, 14).