О критериях эффективности использования активных форм и методов обучения в подготовке сотрудников Госавтоинспекции

Автор: Костина Л.Н.

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 4 (10), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются результаты экспертной оценки преподавателями применения ими критериев для оценки эффективности форм и методов активного обучения. Подчеркивается необходимость создания своеобразных «технологических мастерских», проведения мастер-классов в объединении усилий группы инициаторов-педагогов, практических сотрудников органов внутренних дел, методистов для подготовки междисциплинарных методических разработок учебных занятий с применением активных технологий и их реализации в образовательном процессе.

Активное обучение, подготовка сотрудников госавтоинспекции практико-ориентированного обучения, адаптация выпускников

Короткий адрес: https://sciup.org/142197517

IDR: 142197517

Текст научной статьи О критериях эффективности использования активных форм и методов обучения в подготовке сотрудников Госавтоинспекции

Подготовка сотрудников Госавтоинспекции, осуществляемая в Орловском юридическом институте МВД России, имеет свои традиции и отличается использованием технологий практико-ориентированного обучения. Под практико-ориентированным обучением сотрудников Госавтоинспекции будем понимать соединение получения знаний и применения их на практике (практических занятиях, стажировке в подразделениях ГИБДД территориальных органов МВД России) при решении профессиональных задач, что влечет за собой формирование практического опыта.

В рамках практико-ориентированного обучения преподаватели планируют и проводят учебные занятия, на которых внедряются в образовательный процесс активные технологии, к которым принято относить в педагогике высшей школы: формы и методы проблемного обучения, программированное обучение, модульно-рейтинговое обучение, деловые игры, профессиональные тренинги, учения. С учетом профиля подготовки сотрудников для подразделений ГИБДД в Орловском юридическом институте МВД России, а также используемых преподавателями форм и методов обучения было проанализировано применение следующих форм и методов активного обучения: 1) формы и методы проблемного обучения; 2) формы и методы игрового обучения (моделирование, ролевые и деловые игры, тренинги); 3) практические занятия на многофункциональных полигонах, в ситуационно-ролевых центрах; 4) учения; 5) учебные фильмы, видеокурсы, видеозадачи, видеофильмы; 6) практикумы; контрольно-обучающие программы, 7) дистанционное обучение.

Использование активных технологий позволяет повышать эффективность обучения за счет:

-

- введения обучающихся в моделируемые и проблемные профессиональные ситуации, которые курсанты и слушатели могут исполнить в ролевом действии и взаимодействии, эмоционально «прожить» исполнение будущих служебных обязанностей;

-

- интенсификации усвоения учебного материала, формирования профессиональных навыков и умений, важных качеств личности;

-

- повышения эффективности самостоятельной работы обучающихся;

-

- возможности построения системы контроля с ярко выраженной обучающей и развивающей функцией обучения.

Когда преподаватели, осознавая необходимость профессионального роста и предъявляемые современные требования, начинают разрабатывать методическое обеспечение учебных занятий с применением активных методов обучения, задумываются, стоит ли это делать или следует провести обычное занятие. Вопрос закономерный, т.к. усилия, направленные на подготовку и проведение таких занятий, таковы, что порой результат не оправдывает затрат

(психологических, моральных, физических). Поэтому резонно возникают вопросы: «Повышает ли эффективность обучения использование активных форм и методов обучения?», «На какие критерии эффективности использования активных форм и методов обучения необходимо ориентироваться?», «Возможна ли замена активных методов другими, менее затратными и не менее эффективными дидактическими методами и приемами?». Так, например, известно, что наиболее эффективное восприятие информации достигается при максимальной вовлеченности обучаемого в учебный процесс. Если при лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, то в дискуссиях – 75%, а в деловой игре – до 90%.

Проведенное исследование методом экспертной оценки показывает, что профессорско-преподавательский состав не только осуществляет подготовку методических разработок для применения активных методов обучения, но и анализирует результаты их применения, используя различные критерии для оценки эффективности методов. Ниже представлены три группы критериев.

Критерии эффективности использования активных форм и методов

Субъективные критерии

-

1. Отношение преподавателя к использованию активных форм и методов

-

2. Отношение обучающихся к использованию активных форм и методов

-

3. Социально и профессионально важные качества личности обучающихся (умственная самостоятельность, нестандартность мышления, умение работать в коллективе, культура дискуссии и пр.)

-

4. Отношение обучающихся к учебной дисциплине

-

5. Отношение обучающихся к избранной профессии, высшему юридическому образованию

-

6. Учебная активность курсантов и слушателей

-

7. Полная и активная нагрузка обучающихся

-

8. Рациональное расходование времени для эффективного усвоения курсантами и слушателями учебного материала, формирования профессиональных навыков и профессионально значимых качеств личности

-

9. Рациональное расходование времени преподавателем для разработки методического обеспечения учебных занятий

-

10. Максимальное соответствие результатов поставленным целям

-

11. Академическая успеваемость (текущая, промежуточная, итоговая)

-

12. Учебная успешность (темп усвоения материала, степень прилежания и усилий) Компетентностные критерии

-

13. Адаптация выпускников

-

14. Отзывы комплектующих органов о выпускниках

-

15. Профессиональная устойчивость (или миграция)

-

16. Темпы роста профессионального мастерства

-

17. Служебная карьера

Объективные критерии

Субъективные (внутренние) критерии отдельно взятого слушателя и преподавателя связаны с удовлетворенностью образованием в целом, используемыми формами и методами, а также субъективными изменениями, которые могут оказать влияние на профессиональную направленность личности обучаемого, его интерес к учебной дисциплине, в целом к профессии, высшему юридическому образованию.

Данные критерии используют преподаватели, которые неоднократно убеждались в том, что учебные занятия с применением активных методов обучения создают дополнительный положительный эмоциональный фон, помогающий преподавателю и курсантам в освоении дисциплины и профессии. Более того, субъективное восприятие имеет мотивационный характер: позитивные эмоции, возникающие в процессе активного обучения, становятся внутренним мотивом учебной деятельности курсантов и слушателей, а также внутренним мотивом для преподавателей в совершенствовании педагогического мастерства.

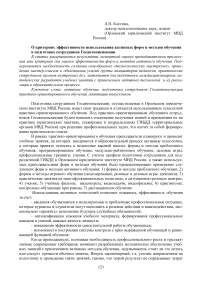

В диаграмме 1 отражены результаты оценки экспертами субъективных критериев, отличающихся друг от друга незначительно. Тем не менее наибольшими баллами были оценены два критерия: отношение преподавателя и обучающихся к использованию активных форм и методов обучения (4,4 балла). Полагаем, что эти критерии становятся своеобразными мотивами в поиске активных форм и методов, использовании их в обучении для формирования интереса к учебной дисциплине (4,3 балла), юридическому образованию и профессии (4,2 балла). Так, максимальные оценки эксперты выставили субъективным критериям эффективности таких активных форм и методов, как игровые методы, практические занятия на полигонах, применение учебных фильмов, видеокурсов, видеофильмов и видеозадач на аудиторных занятиях.

Диаграмма 1

Оценка субъективных критериев эффективности

Обозначения: 1 – отношение преподавателя к использованию активных форм и методов, 2 – отношение обучающихся к использованию активных форм и методов, 3 – социально и профессионально важные качества личности обучающихся; 4 – отношение обучающихся к дисциплине, 5 – отношение обучающихся к избранной профессии, высшему юридическому образованию.

Наименьший балл выставлен критерию «социально и профессионально важные качества личности» (4,1 балла). Очевидно, что для формирования этих качеств требуются большие усилия не только в образовательном процессе, но и в практической деятельности сотрудников органов внутренних дел.

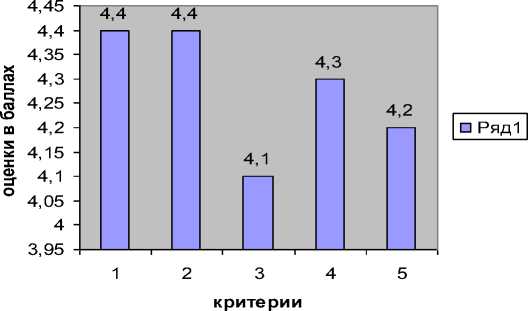

Объективные критерии позволяют преподавателю оценить собственные усилия и временные расходы, а также активность, успеваемость и успешность усвоения учебного материала и формируемых профессиональных навыков и профессионально-значимых качеств личности. Данные критерии используют все преподаватели, т.к. именно они позволяют доказать себе и другим, что использование активных методов гораздо эффективнее. Тому подтверждение и количественные показатели, выражающиеся в большем количестве выставляемых на учебных занятиях отметках, количестве и среднем балле этих отметок.

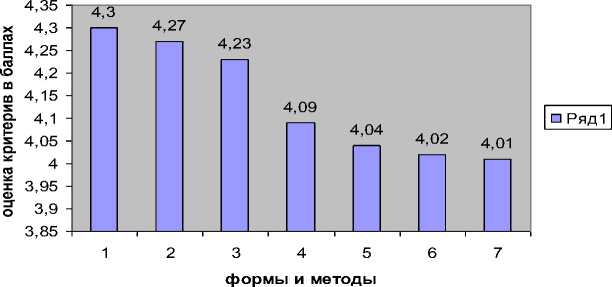

Оценка экспертами объективных критериев представлена в диаграмме 2. Вполне закономерно, что эксперты максимальным баллом оценили критерий «полная активная нагрузка обучающихся» (4,3 балла), поскольку это одно из преимуществ используемых преподавателем активных технологий. Что касается высоко оцененных и взаимосвязанных между собой критериев «рациональное расходование времени преподавателем для разработки методического обеспечения занятий» и «максимальное соответствие результатов поставленным целям» (4,3 балла), то не любой преподаватель достигает этих критериев на своих занятиях. Опыт преподавания психологических дисциплин позволяет утверждать, что только сочета- ние высокой мотивации в применении активных технологий обучения, педагогического мастерства преподавателей, а также совместная подготовка таких занятий несколькими преподавателями (или преподавателями и практическими сотрудниками органов внутренних дел) обеспечивает эффективность образовательного процесса. Поэтому эксперты отмечают необходимость тщательной, кропотливой и совместной учебно-методической работы, накопления совместного опыта применения активных форм и методов обучения, целенаправленного оттачивания методического мастерства и грамотного применения педагогических технологий в образовательном процессе.

Диаграмма 2

Оценка объективных критериев эффективности

Обозначения: 1 – учебная активность; 2 – полная и активная нагрузка обучающихся; 3 – рациональное расходование времени для эффективного усвоения учебного материала, формирования профессиональных навыков и профессионально важных качеств личности; 4 – рациональное расходование времени преподавателем для разработки методического обеспечения занятий; 5 – максимальное соответствие результатов поставленным целям; 6 – академическая успеваемость (текущая, промежуточная, итоговая); 7 – учебная успешность (темп усвоения материала, степень прилежания и усилий).

В этой связи подчеркнем необходимость создания в институте своеобразных «учебнометодических (технологических) мастерских», проведения мастер-классов, цель которых состоит в объединении усилий группы инициаторов-педагогов, практических сотрудников органов внутренних дел, методистов для подготовки междисциплинарных методических разработок учебных занятий с применением активных технологий и их реализации в образовательном процессе. Одному преподавателю, без участия других заинтересованных лиц в применении активных технологий, не выжить в современном темпе, трудно соответствовать требованиям, которые к нему предъявляются.

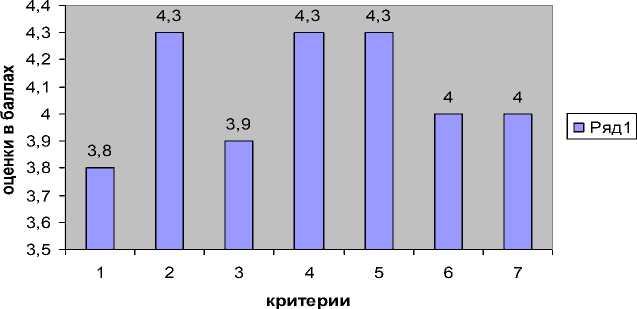

Компетентностные критерии связаны непосредственно с практической деятельностью и этапами профессионального становления выпускников как специалистов, включая адаптацию и карьерный рост выпускников института. Несмотря на то, что об этих критериях писали в научной литературе еще в конце прошлого столетия, особую актуальность они приобретают в настоящее время в связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования. Современные требования к профессии и выпускникам превращаются в своеобразные «пакеты компетенций». Поэтому территориальные органы МВД России, для которых осуществляется подготовка специалистов, уже сейчас оценивают и будут продолжать оценивать не сами по себе знания выпускников, а способность выполнять определенные функциональные обязанности сотрудников органов внутренних дел.

Оценка компетентностных критериев представлена в диаграмме 3.

Диаграмма 3

Оценка компетентностных критериев

Обозначения: 1 – адаптация выпускников; 2 – отзывы комплектующих органов о выпускниках; 3 – профессиональная устойчивость (или миграция), 4 – темпы роста профессионального мастерства; 5 – служебная карьера.

Эксперты достаточно высоко оценили критерии «адаптация выпускников» (4,2 балла) и «темпы роста профессионального мастерства» (4 балла) как важные компетентностные критерии. Достижению этих и других критериев способствуют, по мнению экспертов, использование в образовательном процессе учений, игровых методов, практических занятий на полигонах. Именно эти активные технологии обеспечивают адаптацию выпускников к практической деятельности, способствуют их профессиональному росту.

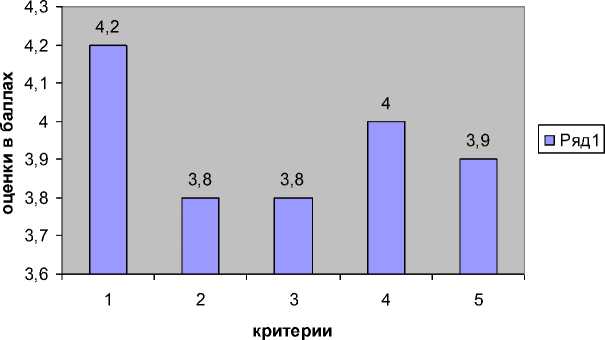

Математическая обработка показала, что определенная иерархия наблюдается в оценках эффективности конкретных активных форм и методов обучения (см. диаграмму 4).

Диаграмма 4

Оценки эффективности активных фор и методов

Обозначения: 1 – практические занятия на полигонах, 2 – игровые технологии; 3 – учения, 4 – проблемное обучение; 5 – практикумы; 6 – учебные фильмы, видеокурсы, видеозадачи, видеофильмы; 7 – контрольно-обучающие программы.

Ведущее положение в данной иерархии занимают практические занятия, игровые технологии и учения, что является своеобразным показателем ведущей роли практикоориентированного обучения в Орловском юридическом институте МВД России, осуществляемого в гармонии с теоретическим обучением.

Современная действительность требует от высшего юридического образования целенаправленного формирования у обучающихся практических навыков и таких компетенций, которые обеспечивают им быструю включенность в профессионально-практическую деятельность и социальные условия. Проведенное исследование подтверждает данный вывод, т.к. эксперты высоко оценили предложенные им субъективные, объективные и компетентно-стные критерии эффективности применения активных форм и методов обучения.

Считаем, что рассмотренные критерии эффективности использования активных форм и методов обучения должны быть дополнены частными и конкретизированными. Так, например, следует разработать критерии эффективности, промежуточные и конечные, по отдельным дисциплинам или блокам дисциплин. При этом важно, чтобы эти критерии были сопоставимы и обобщены. Разработка критериев эффективности применения активных форм и методов обучения и в целом образовательного процесса вуза МВД может оптимизировать деятельность преподавателей и повысить эффективность обучения курсантов и слушателей. Кроме того, такая разработка позволяет сместить акценты и цели профессионального образования – на обучающе-воспитательно-развивающие, компетентностно ориентированные. В этой связи актуальной является разработка и постоянная корректировка анкеты для руководителей комплектующих органов, готовящих ежегодно отзывы о выпускниках института. Полагаем, что обратная связь поможет профессорско-преподавательскому составу оперативно вносить коррективы не только в методику занятий, но и критерии эффективности применяемых активных форм и методов обучения.

Преподавание в высшем образовательном учреждении – сложное и тонкое искусство, которое необходимо осваивать в неразрывном единстве с изучением научной специальности и накоплением методического опыта и педагогического мастерства. Современное образовательное учреждение должно объединять в «технологическую мастерскую» и проведение научных исследований теми преподавателями и методистами, кто хочет расти в профессии, оказывать помощь друг другу в подготовке методических разработок, участвовать в мастер-классах, накапливать опыт практико-ориентированного обучения специалистов для органов внутренних дел.