О культурной атрибуции «лагеря Чичагова» на Шпицбергене

Автор: Державин В.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология нового времени

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В 1979 г. Шпицбергенская экспедиция Института археологии в заливе Решерш исследовала лагерь экспедиции В. Я. Чичагова, который являлся перевалочной базой и складом для нужд экспедиции 1764-1766 гг. Археологические раскопки выявили остатки нескольких срубов и крестов. На основании полученного материала и привлечения изобразительных и письменных источников удалось установить, что жилищные постройки позже стали использовать промышленники-старообрядцы. Именно этим объясняется большое количество найденных предметов поморских промыслов, которых у моряков не было.

Чичагов, поморы, лагерь, становище, рындин, моряки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328252

IDR: 14328252

Текст научной статьи О культурной атрибуции «лагеря Чичагова» на Шпицбергене

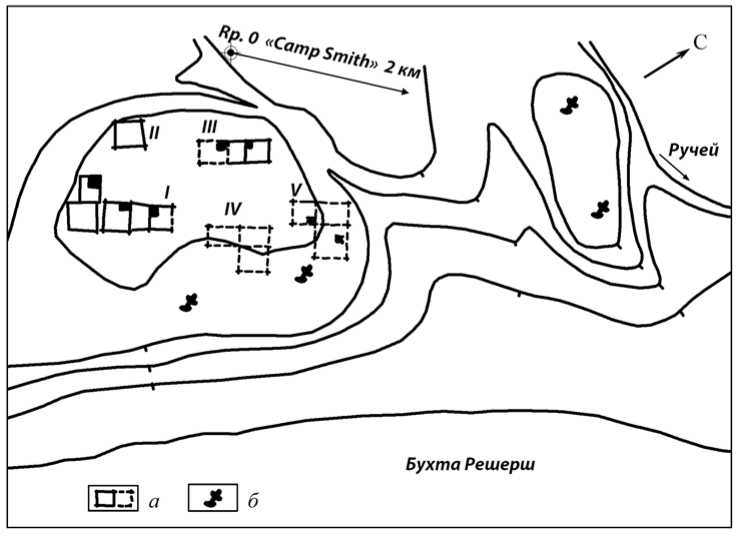

В 1910 г. в заливе побывал норвежский ботаник Х. Л. Норберг, который остатки лагеря принял за крупный русский монастырь. Он же произвел и его первые промеры: «23 м в длину и 6,2 м в ширину. Фундамент сооружен из круглого леса; строение было разделено на 6 помещений. Вокруг этого большого здания стояло 5 отдельных домов: 3 небольших (3,8 м по одной стороне) и 2 более крупных (11,2 м в длину), причем один из них разделен на 4 помещения. Все эти постройки были, очевидно, жилыми помещениями, поскольку имели очаг (возможно, печь для выпечки хлеба) из крупного, хорошо обожженного кирпича» ( Старков , 2011. С. 117–120). Кроме описания, Норберг набросал схематичный план, на который нанес вышеперечисленные постройки, а также мощный сруб, служивший основанием для поклонного креста.

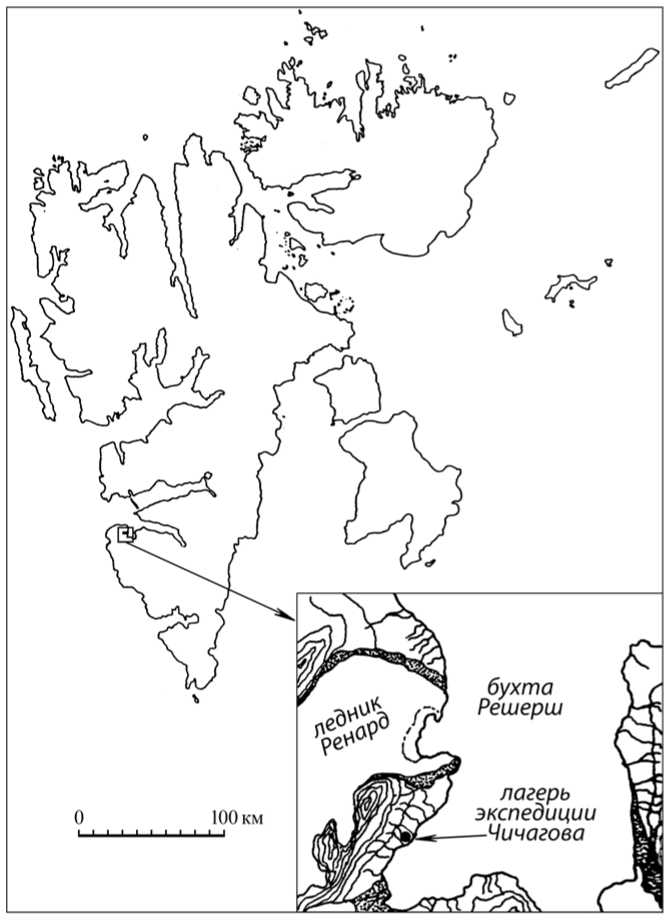

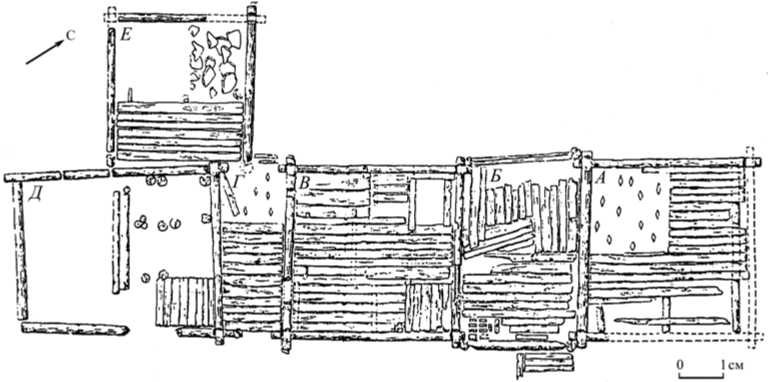

Памятник расположен на мысе Томтодден на 78°30ʹ с. ш. западного берега бухты Решерш в 4 км от ее входа, которая являлась южным «рукавом» залива Беллсунн (рис. 1; 2). Лагерь находился на уровне первой террасы высотой около 4 м, задернованной мхом и с обеих сторон ограниченной руслами двух ручьев. К началу раскопок на памятнике насчитывались остатки пяти отдельных жилищно-хозяйственных комплексов, включавших в общей сложности 16 помещений (сени, теплые и холодные срубы). Самая крупная – постройка I, состоявшая из пяти помещений, была ориентирована в направлении СВ – ЮЗ (рис. 3).

На памятнике было найдено относительно большое число археологических находок, которые частично опубликованы ( Старков , 1996. С. 94–106). Но насколько надежно можно соотнести ту или иную категорию предметов с культурной атрибуцией самого памятника, если его рассматривать только как базу русской морской экспедиции? Принципиальное отличие «лагеря Чичагова» от остальных поселений Шпицбергена (становищ и европейских китобойных станций) состоит в том, что он представлял собой единственный на архипелаге памятник высокоширотного мореплавания XVIII в. Но в его культурном слое встречена многочисленная

Рис. 1. Карта Шпицбергена с указанием месторасположения «лагеря Чичагова»

и специфическая группа находок, принадлежность которой зимовавшим в заливе Решерш морякам вызывает вопросы, а поэтому нуждается в объяснении.

На этом памятнике обнаружено большое число предметов, связанных с промысловой деятельностью, которой моряки М. Рындина, как известно из источников, никак не могли заниматься, да и навыков для этого у них не было. Об этом

Рис. 2. План «лагеря Чичагова» на мысе Томтодден свидетельствует список снаряжения, отпущенного экипажам кораблей В. Я. Чичагова и оставшимся на зимовку морякам (ЦГАВМФ. Фонд 212, опись 1, дело 123).

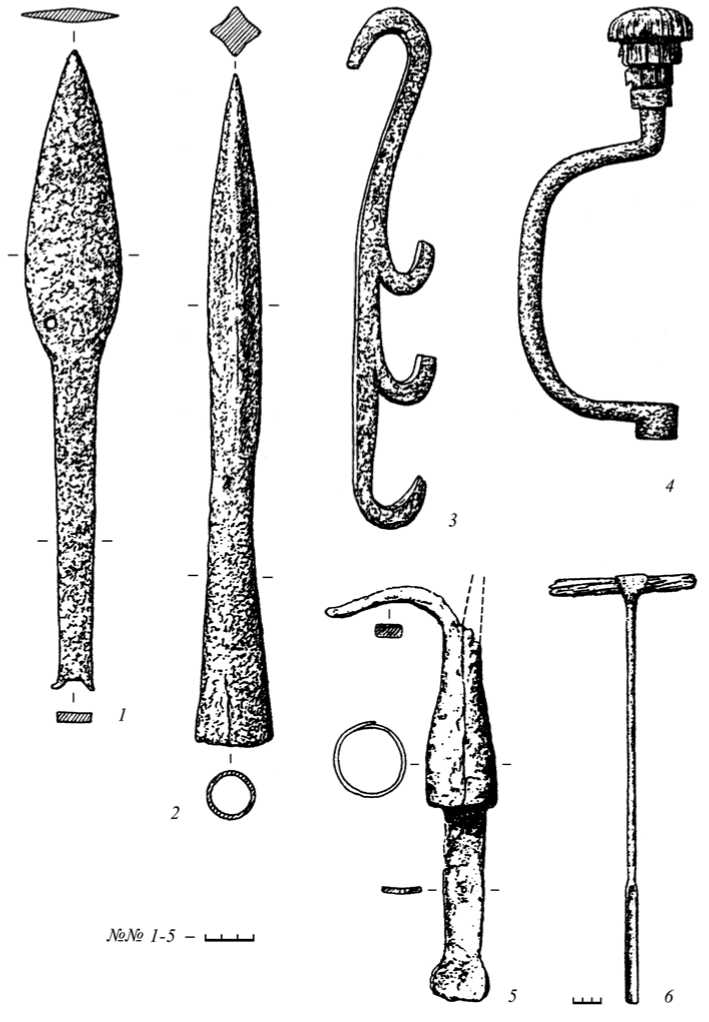

Среди промысловых орудий, которые могли быть в распоряжении как моряков, так и поморов, есть только багры (рис. 4, 5 ). В пределах постройки I их найдено 2 экз. и оба в холодной клети «Д», которую с большой долей вероятности можно считать амбаром (складом). Багры являются довольно универсальным орудием, которое использовалось не только для охоты на некрупного морского зверя, но и употреблялось в морском деле для буксировки лодок, отводки льдин и т. п. Они не встречаются на памятниках Шпицбергена ранее XVIII в. и мало чем отличаются от современных ( Завьялов , 1990. С. 146).

Довольно много найдено железных промысловых копий и гарпунов. Всего их, включая обломанные фрагменты, судя по полевой описи, десять. Типологически копья делятся на две категории: 1) копья с втулкой; 2) копья листовидной формы и черешковым основанием (рис. 4, 1 ). Все они были снабжены в основании круглым сквозным отверстием для крепления с древком посредством веревки. Эти копья найдены в следующих помещениях: клеть «А» – 2, клеть «Б» – 4, клеть «Д» – 4.

В сенях «Б» найдены «фрагменты 10 горшков, 10 мисок, ладки (северорусский тип керамического сосуда с ручкой), точильный камень, скол ружейного кремня, лодочный шпангоут, детали нарт, деревянная лопата, медная орнаментированная пуговица и многочисленные бондарные изделия (клепки от бочек, бочонков и ушата), среди изделий из железа привлекают внимание орудия, связанные с промыслами: рогатина, копье и гарпуны» ( Старков , 1996. С. 103).

Рис. 3. План постройки I

Керамика представлена серой и красноглиняной посудой только во фрагментах. Это горшки, миски, ладки, сковороды, часто встречающиеся на становищах Шпицбергена.

Рогатины были необходимы для защиты от белого медведя и в меньшей степени для охоты. Они числились в списке необходимого снаряжения экспедиции, но могли принадлежать и поморам-промышленникам. Найденная при раскопках железная рогатина представляла собой массивное втульчатое штыкообразной формы орудие с заостренным штырем длиной 30 см. Длина рогатины с втулкой составляла около 50 см, диаметр втулки 5,5 см (рис. 4, 2 ).

Железные гарпуны для моржовой охоты обладали втульчатыми насадами и были снабжены боковыми шипами. Острия гарпунов и шипы в разрезе имели уплощенное ромбовидное сечение. Основание втулок обычно было отогнуто на внешнюю сторону для прочного крепления линя. Длина гарпунов колебалась от 24 до 28 см, а длина шипов не превышала 4–5 см.

В центральном помещении «В» постройки I обнаружены фрагменты «10 керамических горшков и 4-х мисок, железные гвозди, фрагмент ухвата, багор, желобчатый бурав и др.» ( Старков , 1996. С. 103). К юго-западу клети «В» примыкали узкие сени «Г», в которых были найдены фрагмент кожаного сапога (голенище), еще один железный бурав (сверло), железная жиковина, гвоздь, фрагмент венчика сосуда и деревянная основа небольшой иконы со стертым письмом. Коловорот с деревянной рукояткой в публикации обозначен как происходящий из сеней «Б» постройки I, но если исходить из описи, то находка найдена в теплом помещении «В» (рис. 4, 4 ) . Автор публикации справедливо обратил внимание на то обстоятельство, что набор найденных предметов «вполне сопоставим с тем комплексом находок, который сопровождает поморские промысловые становища на Шпицбергене» ( Старков , 1996. С. 105). Однако коловорот, по его мнению, являлся редким исключением и не использовался при плотницких работах промышленниками.

Рис. 4. Находки

1 – промысловое копье; 2 – рогатина; 3 – очажный крюк; 4 – коловорот; 5 – багор; 6 – бурав

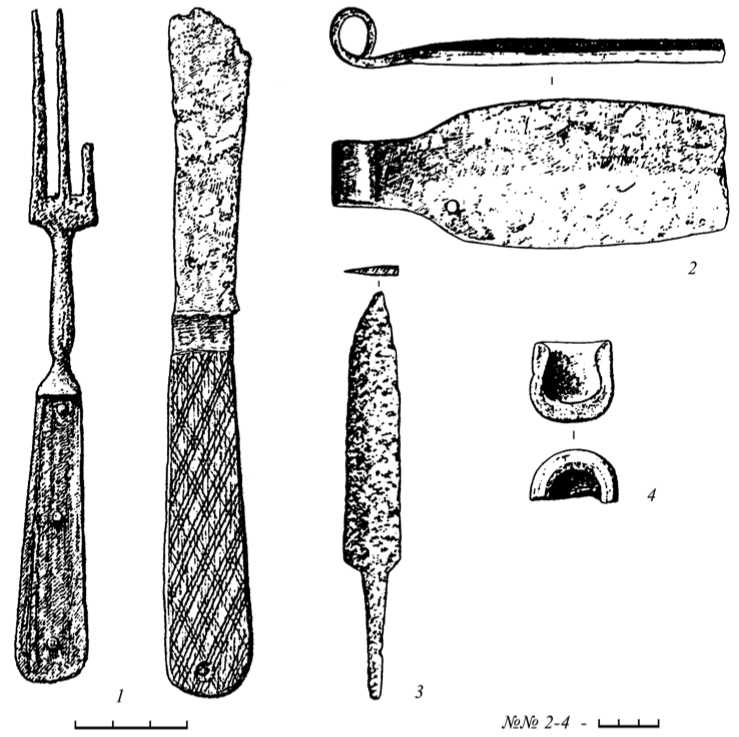

Рис. 5. Находки

1 – столовый набор; 2 – промысловое копье, перекованное в дверную петлю; 3 – охотничий нож; 4 – фрагмент тигля

Он, скорее всего, входил в набор корабельных инструментов, взятых экспедицией ( Завьялов , 1990. С. 138). И такое предположение вполне обоснованно, т. к. в списке моряков отряда Рындина числился судовой плотник Федор Тимофеев, умерший во время второй зимовки ( Перевалов , 1949. С. 415).

Большая часть находок связана с клетью «Д», в которой были обнаружены фрагменты глиняной посуды (миски, тарелки, ладки), жировой керамический светильник, игольник роговый, гребень, нож, фрагмент тигля (рис. 5, 3, 4), рукоятка ножа, кресало, гвозди, табакерка, очажный крюк (рис. 4, 3), гвозди, наконечник деревянной стрелы – тамары, деревянные лопатки, металлические накладки, свинцовые пули, фрагменты кожаной обуви и тканей, а также различные деревянные изделия во фрагментах (Старков, 1996. С. 103). Определенный интерес представлял необычный столовый набор, состоявший из вилки и ножа с деревянными рукоятками, которые украшал ромбический сетчатый узор (рис. 5, 1). По мнению автора публикации, они представляли собой изделия европейского происхождения и могли принадлежать подпоручику Моисею Рындину. Вероятно, «в ходе зимовки для удобного ведения хозяйства М. Т. Рындин вскоре перебрался из специально поставленной для него избы в коллективное жилище I, судя по находке там прибора европейского образца» (Старков, 1996. С. 104). Это предположение было высказано ранее также В. И. Завьяловым (Завьялов, 1990. С. 153). Однако оно является, на наш взгляд, чисто умозрительным. Прибор мог принадлежать любому офицеру экспедиции из числа посетивших лагерь зимовщиков летом 1766 г. и пробывших в нем несколько дней, в том числе самому В. Я. Чичагову (Миллер, 1996. С. 166). Судя по находкам в помещении «Д», можно предположить, что там находилась «кают-компания», чем и объясняется находка столового прибора.

В пределах трехчастной постройки III число находок невелико. Это фрагменты керамики, деревянных изделий, два полоза от нарт, железные гвозди, крышка туеса, сланцевый оселок, фрагмент наличника, пробки, клинья.

Постройки IV и V не раскапывались, а выделялись на поверхности почвы только по «негативным» отпечаткам бревен нижних венцов, как и «следы» срубов от крупных православных крестов. Поэтому у исследователей создалось впечатление, будто они были частично разобраны еще во время функционирования лагеря, что, конечно, не исключено, если принять во внимание гибель половины отряда Рындина в течение второй драматической зимовки 1765/1766 гг. и острый дефицит плавника для растопки в этом районе залива ( Старков , 1996. С. 104).

Подводя итоги археологическому изучению лагеря экспедиции в заливе Ре-шерш, В. Ф. Старковым была высказана мысль, что «быт обитателей лагеря был организован по образцу быта на Шпицбергене поморов-промышленников», на чем якобы настаивал М. В. Ломоносов. На самом деле он значительно большее внимание уделял правильной организации плавания на судах в арктических широтах и обеспечению безопасности моряков, поскольку от этого зависел успех всего предприятия ( Перевалов , 1949. С. 192–195). А «зимовью» на Шпицбергене М. В. Ломоносов отводил лишь вспомогательную роль как перевалочной базе и складу.

Подробный список взятого на корабли снаряжения и рекомендации М. В. Ломоносова совсем не дают повода говорить о том, что моряки отряда Рындина должны были обязательно заниматься зверобойным промыслом. Такая задача перед ними не стояла, хотя их и снабдили рогатинами, которые они могли использовать на случай нападения медведей, а также «силками и тенетами для ловли гусей и оленей. Сверх того, топоры, долота, буравы, скобели, гвозди, скобки, лопатки, кирки, ломы, конопать, вар, смолы, войлоки и прочие мелкие надобности, без скудости» (Там же. С. 472).

Но в реестре взятого инвентаря и орудий полностью отсутствуют гарпуны и промысловые копья. Мало того, в постройках найдены полозья от нарт (комплекс III), которые также отсутствуют в списке транспортных средств, в отличие, например, от шлюпок и карбасов. Нартами поморы обычно пользовались зимой для сообщения между станками и обхода песцовых ловушек. Помимо этого, при раскопках лагеря оказались найдены два наконечника тамары (сени «Б» и клеть «Д») – деревянные стрелы, которые поморы позаимствовали у малых народов Севера (саамов и ненцев) для охоты на мелкого пушного зверя. Абсолютно невозможно себе представить, чтобы на Шпицберген моряки Рындина взяли с собой лук и стрелы.

Включенные в состав экспедиции поморы, в т. ч. и шесть опытных кормщиков (всего 29 человек), хорошо знакомых с ледовой обстановкой в районе архипелага, как было уже сказано, все оставались на кораблях. Там их присутствие, по мнению М. В. Ломоносова, было крайне необходимо. Особенно важно было участие в плавании опытных торосовщиков из Поморья, умевших ходить на лыжах, поэтому все они были зачислены в штат судовых экипажей.

Поскольку экспедиция носила сугубо секретный характер, то промыслы должны представляться «как побочное дело и больше для прикрытия от иностранных сего походу, якобы оной происходил для тамошней китовой ловли» ( Перевалов , 1949. С. 256). С этой целью для китоловного промысла, а больше для его имитации, по замыслу М. В. Ломоносова, в заливе на зимовку должны были остаться два пинка и один бот с семью кормщиками-поморами. Но этот план остался нереализованным, как, впрочем, и многие другие его предложения. Видимо, сказалась преждевременная кончина М. В. Ломоносова почти за месяц до начала первого плавания в 1765 г., после которой «научным руководителем» экспедиции был назначен малоинициативный академик Франц Эпинус ( Соколов , 1854. С. XLVII).

Отсутствие находок, связанных с эпиграфикой, которые «являются одним из ведущих компонентов поморского предметного комплекса», по мнению автора публикации, несколько необычно, поскольку для полноценной зимовки весьма важны предметы, связанные с проведением досуга и духовной культурой, в т. ч. и эпиграфические памятники ( Старков , 1996. С. 105). Письмена на деревянных, реже костяных, предметах на Шпицбергене больше характерны для старообрядческих становищ, но находят их относительно часто, хотя далеко не везде. К тому же староверов в отряде Рындина не было.

Вместе с тем Адмиралтейств-коллегия позаботилась и о духовном окормле-нии участников экспедиции, которых, помимо сопровождавшего корабельного священника, снабдили образами и богослужебными книгами: Псалтирь, Новый Завет, Требник, Шестоднев, Триодь Цветная и Постная, Четьи-Минеи и т. д. (РГАВМФ . Ф. 212. Оп. 1. Д. 123).

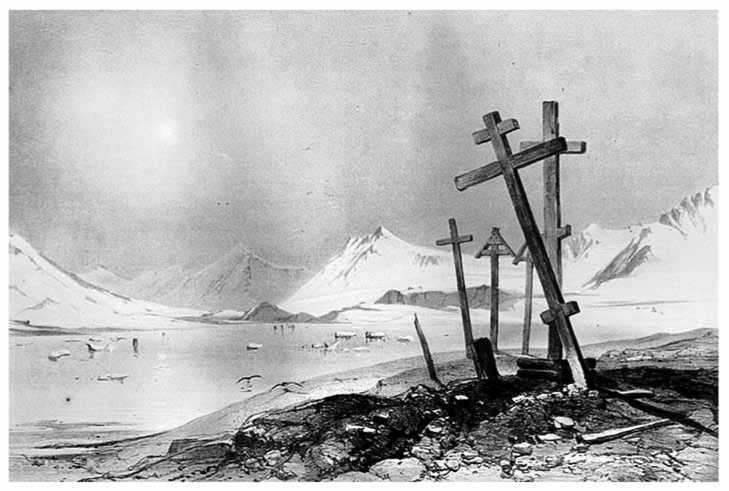

Если внимательно присмотреться к французским литографиям поклонных крестов художника Огюста Майера 1838 г. (рис. 6; рис. 3 к ст. В. Ф. Старкова на с. 331), то на изображенных крестах, хотя и не совсем отчетливо, просматривается старое письмо. Но какое они все-таки имеют отношение к экспедиции В. Я. Чичагова? Еще раз напомним, что на памятнике к моменту его исследования сохранились остатки четырех крестов: два имели фундаменты от не сохранившихся срубов и располагались близко к берегу вблизи построек IV и V, а еще два без срубного крепежа стояли на соседнем мысу через ручей, и, скорее всего, были закреплены каменной наброской. По мнению В. Ф. Старкова, эти кресты «связаны с какими-то более древними поморскими сооружениями , существовавшими на этом участке побережья задолго до 1764 г. ». ( Старков , 1996. С. 102), что вряд ли возможно. В документах экспедиции об этом информация полностью отсутствует, иначе следы пребывания поморов были бы зафиксированы в судовом журнале.

Рис. 6. Залив Решерш, мыс Томтодден. Огюст Майер, 1838. Литография

В заключительной части статьи делается вывод о постепенной деградации морской базы в заливе Решерш по причине двух проведенных тяжелейших зимовок, а также из-за отсутствия помощи со стороны В. Я. Чичагова ( Старков , 1996. С. 106).

Вопрос о так называемой «деградации» лагеря экспедиции является сложным и многовекторным, а в целом связан с упадком русских звериных промыслов на архипелаге, причем на Шпицбергене это происходило повсеместно, но к тому времени база Рындина давно прекратила существование. Вместе с тем разбор этой непростой проблемы не входит в круг обсуждаемых в данной работе вопросов. Тем не менее можно уверенно утверждать, что промышленники-староверы Даниловой (Выговской) пустыни из соседнего становища, хорошо знавшие базу Рындина и «чинившие вспоможениие» не приспособленным к зимовкам в Арктике русским морякам ( Мюллер , 1996. С. 164), позже сами пришли на мыс Томтодден им на смену, заняв уцелевшие постройки. Почти все находки, связанные с промыслами (копья, гарпуны, возможно, и багры, деревянные стрелы-тамары, поморская керамика), были сконцентрированы в пределах постройки I, а полозья нарт – в постройке III. Именно в этих избах, видимо, и поселились промышленники, но произошло заселение после ухода кораблей В. Я. Чичагова, не раньше осени 1766 г.

В статье В. Ф. Старкова отмечается одно интересное обстоятельство. «Несмотря на то, что зимовщики занимались рыболовством и охотой на морских и наземных млекопитающих и птиц (при раскопках, помимо промысловых орудий, найдено не очень значительное количество костей моржа, северного оленя, песца, птицы, рыбы), объем этой добычи из-за значительных запасов продовольствия, завезенного с материка, был, очевидно, небольшим и не удовлетворял физиологических потребностей зимовщиков в свежем мясе» (Старков, 1996. С. 105). Но в отчете за 1979 г. сказано совсем иное, а именно то, что «при раскопках было найдено большое количество костей животных: оленей, песцов, медведей, моржей; последние представлены раздробленными черепами, из которых были извлечены клыки» (Старков, 1979. С. 6). Несомненно, что не имевшие соответствующих навыков моряки Рындина никак не могли охотиться на этих животных.

Имеющиеся археологические, письменные и изобразительные источники определенно свидетельствуют о двух этапах заселения мыса Томтодден. Первый и непродолжительный период (1764–1766 гг.) связан с постройкой и функционированием базы отряда Рындина, а второй, безусловно, более продолжительный, – с поморами-старообрядцами. Когда в 1838 г. в залив прибыло французское исследовательское судно «Решерш», то там уже давно никто не промышлял, а строения и кресты, за редким исключением, к тому времени пришли в полное запустение. Очевидно, база трансформировалась в становище , в котором обосновались поморы, и просуществовала не дольше первой трети XIX столетия. Сейчас трудно установить, пришли ли поморы в залив сразу же после того, как его покинули корабли В. Я. Чичагова или некоторое время спустя. К сожалению, стратиграфические данные по памятнику в отчете отсутствуют (Там же. С. 1–7).

В результате последовательность и этапы освоения участка на мысе То-мтодден в заливе Решерш оказались не до конца выяснены. Именно по этой причине исследователь памятника пришел к неверному заключению о том, что «зимовщики, занимались … охотой на морских и наземных млекопитающих» ( Старков , 1996. С. 105), хотя звериными промыслами там позже занялись пришедшие на смену им поморы.

Список литературы О культурной атрибуции «лагеря Чичагова» на Шпицбергене

- Завьялов В. И., 1990. Изделия из черного металла//Очерки истории освоения Шпицбергена. М. С. 134-156.

- Миллер Г. Ф., 1996. Сообщения по истории России. Избранное. М.: Наука. 451 с.

- Перевалов В. А, 1949. Ломоносов и Арктика. М; Л.: Главсевморпуть. 504 с.

- РГАВМФ. Фонд 212. Опись 1. Дело 123.

- Соколов А. П., 1854. Проект Ломоносова и экспедиция Чичагова. СПб.: Изд. Гидрографического департамента. 150 с.

- Старков В. Ф., 1979. Отчет об археологических исследованиях на архипелаге Шпицберген//Архив ИА РАН. Р-1. № 8379.

- Старков В. Ф., 1996. Лагерь полярной экпедиции В. Я. Чичагова на архипелаге Шпицберген//Русские морские экспедиции XVIII в.: Очерки комплексного изучения памятников материальной культуры/Отв. ред. А. К. Станюкович. М. С. 94-106.

- Старков В. Ф, 2011. Первые археологические раскопки на архипелаге Шпицберген. М.: Таус. 127 с.