О культурных традициях золотого шитья и плетения на Северном Кавказе

Автор: Акиева Петимат Хасолтовна, Акиева Хава Магомедовна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 11, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению форм бытования искусства золотого шитья и плетения народов Северного Кавказа. В кратком обзоре представлена историческая картина существования и развития одного из уникальных видов традиционной деятельности северокавказских народов. Авторы проводят кросс-культурное исследование стилевых и композиционных предпочтений, определяют общие и особенные черты золотошвейного искусства, а также наиболее употребительные и типичные орнаментальные мотивы. Приведены сведения о технике и технологии производства, используемых материалах и сфере применения. Освещается процесс передачи знаний и умений, традиций золотого шитья и плетения. Формирование традиций золотого шитья и плетения, как и складывание орнаментики, иллюстрирует общую историческую основу, отсылающую нас к кобанской культуре, что свидетельствует о духовном и материальном единстве северокавказского ландшафта.

Искусство золотого шитья, плетение, украшения, орнамент, символы и знаки, вышивка, галуны, тесьма, басонное плетение

Короткий адрес: https://sciup.org/149133861

IDR: 149133861 | УДК: 008:39(470.6) | DOI: 10.24158/fik.2019.11.18

Текст научной статьи О культурных традициях золотого шитья и плетения на Северном Кавказе

Золотошвейное искусство, как один из маркеров культуры, иллюстрирует уровень материального и духовного богатства народа, его создавшего. Близкие исторические судьбы и природно-климатические условия, а также тесные контакты северокавказских народов обусловили формирование сходных художественных вкусов.

Историография вопроса достаточно обширна. Это в первую очередь работы исследователей, которые рассматривали историю золотого шитья в контексте традиционной бытовой культуры народов Северного Кавказа либо ограничив поле исследования одного из них [1]. Из кросс-культурных исследований в этой области можно назвать работы ученых новейшего времени [2].

Искусство золотого шитья на Кавказе является важной частью всемирного культурного наследия и имеет древнюю традицию. Об этом свидетельствует нартский эпос. Одним из главных женских персонажей ингушских нартских сказаний является Села Сата – астральная полубогиня, укравшая наперсток, иглу и ножницы из потустороннего мира (ранее в этом мире неизвестные); рукодельница, которая за одну ночь могла соткать и сшить одежду на шестьдесят человек; пряха, привязывающая нити судьбы каждого человека к звезде [3, c. 305–308]. В адыгской версии Сэтэнай выигрывает спор с нартом в быстроте и красоте изготовленного изделия [4, c. 108].

Подтверждением древности искусства вышивания являются и археологические материалы, извлеченные из раннесредневековых погребальных памятников.

В средневековых склепах Ингушетии (например, Оздик, Фалхан, Хамхи) и Чечни (Коротх, Цой-пхеда) частыми были находки специальных женских сумочек с предметами рукоделия (иглы в футлярах; наперстки; шелковые, льняные, шерстяные, золотые и серебряные нити, кусочки тканей). Так, в склепе селения Оздик было обнаружено женское захоронение с тремя сумочками, в селении Хамхи – небольшой кусок иранской ткани XVI в. с изображением юноши, окруженного цветами, и сумочка из парчи XIV–XV вв. [5, c. 142–143]. В позднеаланском змейском могильнике XI–XII вв. была найдена треугольной формы кожаная сумочка, на которой серебряной крученой нитью было вышито изображение полиморфного и птицеголового животного, и кусок шелковой ткани с куфической надписью: «Во имя Аллаха всемилостивого Благодать…» [6, c. 266]. С.Ф. Лубова связывает это изображение с иранским Сэнмурвом [7, c. 49–50], однако отметим, что исследователи определяют общую мифологическую основу древних мифических птиц (Семиург, ср.-перс. Сенмурв – птица, которая гнездится на горе Каф/Альбурз/Эльбрус, египетская птица возрождения и бессмертия Феникс (Бен-Бен, или Бенну), вершитель судеб шумерская птица Зу, арабская Рух (Ruhk), белый орел, восседающий на плече у Зевса и наблюдающий за вратами мира, домусульманская птица рассвета, совершенства Анка (Canka)). Эти большие птицы были амбивалентны, похожи на орлов и обладали способностью перемещаться в мирах. В этом же ряду мифический персонаж из ингушского нартского эпоса – птица зехап, которая «становится носителем благодати, при этом является посредником, соединяющим небесную, солнечную/зем-ную и иную сферы…» [8, c. 57–58]. Мифический орел отмечен в традиционной культуре большинства северокавказских народов – в связи с этим стоит предположить, что вышитое на сумочке существо имеет местные корни.

Формирование орнаментальных мотивов, как собственно происхождение золотых нитей и тканей, связано как с социально-экономическим и культурным уровнем развития северокавказских народов, так и с интенсивностью их взаимодействия с другими государствами. В этом контексте техники золотого шитья и плетения можно рассматривать как один из источников народной культуры и религиозных представлений.

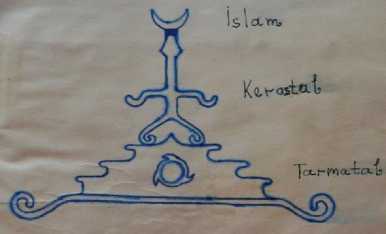

Показательным примером орнаментального изображения эволюции религиозного мировоззрения ингушей является иллюстрация, сделанная в 1921 г. первым ингушским профессиональным художником Гази-Магомедом Даурбековым. Художником четко и исторически последовательно обозначены три периода: язычество (Tarmata1), христианство (Kerasta1) и ислам (Islam) (рис. 1).

Рисунок 1 – Орнамент из альбома «Г1алг1ай г1арчож» («Ингушские орнаменты») – один из «орнаментов, собранных в ингушских селениях» Г.-М.А. Даурбековым в 1921–1924 гг. (из архива Г.М. Ахильгова)

Золотошвейные изделия свидетельствуют о социальном и половозрастном статусе человека. В 1920–30-е гг. Л.П. Семеновым и Е.И. Крупновым в склепах горной Ингушетии были зафиксированы элементы женской и мужской одежды, описано убранство костюмов. В частности, уникальными находками Е.И. Крупнова стали шелковая лицевая иранская ткань и головной убор «курхарс» [9, c. 51–53; 10]. Богато украшенный ингушский курхарс с загибающимся спереди рогом изготавливался обязательно из ткани пурпурного цвета и был атрибутом замужних женщин. Археолог Д.Ю. Чахкиев пытался реконструировать по археологическим данным позднесредневековых склепов Ингушетии и Чечни средневековый костюм [11]. Он в своих работах отмечал, что практически во всех склепах Ингушетии находили женские погребения в шелковой одежде [12]. К сожалению, недолговечность материала, его активное использование по назначению вкупе со временем обусловили незначительную численность такого рода артефактов.

Археологические данные дополняются письменными свидетельствами путешественников и историков. Так, аль-Масуди описывал одежду черкесских женщин: они «одевались в белое, в румскую парчу, в ярко-алую ткань (сиклатун) и в различные парчовые ткани, затканные золотом» [13, c. 206]. С. Броневский отмечал, что кавказские искусные мастерицы были и портными, и ткачихами, и швеями, и тесемщицами [14, c. 52].

Своего наибольшего расцвета техника золотого шитья и плетения достигла в XVIII в. Вышивкой украшались все виды одежды: женская, детская и мужская. Кроме одежды, вышивкой оформляли различные предметы быта и культового назначения. Расшивали ткани (шелк или бархат), настенные украшения, мешочки для пуль, кисеты, сумочки – свадебные и для рукоделия, кошельки, плели тесьму для часов, башлыка, пуговиц и др.

Практически все северокавказские народы практиковали несколько видов техники шитья – «вприкреп», «гладь» (счетная и свободная), плетение басонных изделий и тканье галуна. При этом мастерицы искусно использовали несколько способов переплетения нитей. Техники вышивания сочетали с многообразными приемами декоративных швов и стежков, таких как «крест» и «полукрест», стебельчатый, тамбурный и плетеночный швы, различного вида узелки и мережка.

Орнаментика золотого шитья тесно связана с общим строем художественного мышления и эстетическими вкусами народа. У адыгских народов (кабардинцы, черкесы, адыгейцы) преобладает сочетание крупных пятен вышивки «вприкреп» с тонкими соединительными линиями на свободном поле фона. Особенностью адыгского золотошвейного искусства являлось также гармоничное сочетание вышивки с басонными изделиями, галунами и шнурами. Галунами, которые изготавливались на специальных четырехугольных дощечках, украшались женские головные уборы, ими выделялись вертикальные швы на одежде. Количество дощечек, через отверстия которых протягивали нитки двух цветов, варьировалось в зависимости от ширины галуна и могло доходить почти до ста штук.

У карачаевцев и балкарцев золотое шитье характеризуется статичностью, монументальностью и пышностью, между узором и фоном наблюдается равновесие. По характеру орнамента золотошвейного искусства этих народов выделяются «две техники – аппликация и металлические пластинки, разные как по художественно-стилевым особенностям, так и по времени зарождения» [15]. Предпочтение отдается растительным рогообразным мотивам, сложным геометрическим фигурам с круглыми отростками.

У осетин в характере орнамента прослеживается легкость: мелкие растительные фигурки соединяются с линиями различной формы. В ингушских изделиях наблюдалось сочетание зооморфного мотива с фрагментами растительного характера. Местные мастерицы путем комбинации трех декоративных швов – стебельчатого, цепочки и строчки создавали узор растительного характера.

Выразительные образцы золотого шитья мы находим в ингушской и чеченской традиции. В работе мастериц использовались несколько разновидностей нитей при ручном плетении: чисто шелковая нить (инг. чилла), золоченая нить (инг. дошо хьоаса), серебряная нить (инг. дото хьоаса), крученая нить (инг. мовхар) и грубая шелковая нить (инг. геж). Например, при плетении галуна (инг. инза) за основу бралась тесьма из простых и хлопчатобумажных нитей. В зависимости от предназначения они плелись узкие (шириной в 0,5–0,7 см) и широкие (до 4–4,5 см). Количество нитей при этом колеблется от 15 до 160 лишь по одной стороне. Тесьму (инг. тIирг) и галун можно было использовать с любой стороны, так как мастерицы четко передавали рисунок и на изнаночную сторону, в связи с этим общее количество применяемых в плетении нитей варьировалось от 30 до 300.

Совершенством освоения техники золотого шитья считалось умение украшать верхнюю часть башлыка. Декоративным украшением ингушских башлыков служило сложное ручное плетение нескольких видов: галун, объемный жгут, свисающее фигурное плетение (инг. кIенж), бубон (инг. бурильг). Ажурное кружево перехватывающих фигурных плетений придавало башлыку изысканность. Самой яркой деталью башлыка был бубон. Он состоял из многочисленных петель, сочетание которых напоминает восьмерку, расположенную как по вертикали, так и по горизонтали. Считалось, что искусство мастерицы тем выше, чем оригинальнее соединение маленьких петель друг с другом и висячими сплетениями шнура, образующего столбик.

Наибольшую популярность имели работы адыгских и кайтагских вышивальщиц. Именно дагестанскими мастерицами было придумано уникальное золотое шитье тамбурным швом по тонким шелковым тканям. Им же принадлежит техника «восточной вышивки», которая значительно экономила сырье [16]. Узор застилался плотно шелковыми нитями как гладью, которая дополнительно укреплялась накладной нитью с обратной стороны мелкими стежками. Таким образом, гладь не надо было прошивать с обратной стороны. Е.М. Шиллинг отмечал, что «золотое шитье Дагестана, если судить по чохским образцам, отличается по особенностям фактуры от знаменитых златошвейных работ Кабарды, представляя, однако, с этими последними две разновидности единой техники...» [17, c. 51].

Эта кропотливая работа требовала от вышивальщиц точности и терпения, так как на изготовление одного предмета могло уйти несколько лет. Далее, чтобы еще более пригладить нити, вышивку лощили кабаньим клыком или любой отполированной годами такой работой костью, а с обратной стороны могли закрепить клеем растительного происхождения.

Техника шитья «вприкреп» состояла в плотном накладывании нитей на основу-подкладку. Таким образом создавалась объемная рельефная вышивка, основа которой скреплялась шелковой нитью. Она также лощилась и проклеивалась с изнаночной стороны. В дальнейшем, при использовании заготовки в одежде, ее обшивали шелковым плетеным шнурком – сутажем [18, c. 57–58].

Применялась и иная, более сложная техника золотого шитья. Так, сначала натягивали ткань на пяльцы и наносили рисунок, далее прошивался настил из простых нитей, а уже после на него делалась вышивка из золотых или серебряных нитей. Далее вышитый рисунок вырезали и нашивали на одежду или другие предметы подобно аппликации. Такая техника золотого шитья позволила имитировать парчу, ценившуюся на вес золота [19, с. 6]. Отметим, что склеповые материалы иллюстрируют аланский костюм, украшенный как золотым шитьем, так и аппликацией из золоченой кожи [20, c. 156].

Значение тех или иных узоров и секреты их изготовления передавались из поколения в поколение. Обучали искусству золотого шитья, ткачества и изготовления одежды девочек всех сословий с раннего возраста. Умение владеть техникой вышивания являлось для женщины обязательным.

Для повышения эффективности процесса вышивания мастерицы пользовались специальными трафаретами. Это могли быть формы из обожженной глины или вырезанные из высушенного пузыря животного. Впоследствии в качестве трафаретов стали использовать кусочки проклеенной ткани или картон. Первоначально трафаретами наносился лишь контур узора. Впоследствии, когда стала получать распространение техника глади, т. е. с середины XIX в., трафарет стали вшивать в ткань и по нему уже делалась вышивка. В результате шитье становилось выпуклым, рельефным, и его уже не надо было лощить.

Конечно, шитье золотыми и серебряными нитями имело место только в состоятельных семьях. Иногда такие отдельно вышитые элементы могли годами лежать в сундуках и ждать своего часа. Они часто вместе с украшениями передавались по наследству. Украшенную таким образом одежду надевали по торжественным случаям.

Несмотря на дороговизну, развитию золотошвейного искусства способствовало и то, что через территорию Центрального Кавказа проходила часть Шелкового пути из Китая в Среднюю Азию и Византию.

Пути поставки золотых и серебряных нитей, шелка, бархата, парчи и других дорогих тканей позднее были через Астрахань, Дербент, Кизляр. Так, сводки Кизлярской таможни свидетельствуют о покупке чеченскими купцами 25 «цевок» пряденого серебра (этот факт был отмечен на научнопрактической конференции, проходившей в Кизляре в 2008 г.) [21, c. 227]. А в 1807 г. для изготовления басонных изделий было закуплено серебра и золота сученого на сумму 1 235 р. [22, с. 11].

В Средневековье для изготовления предметов одежды пользовались простой и полотняной материей местного производства, которая могла быть декорирована отрезками шелковых тканей, а также из домотканого холста, «отбеленного или с набойкой красно-коричневого цвета, орнамент которой зачастую представляет собой прямую решетку, заполненную растительными мотивами» [23, c. 49]. Местные рукодельницы могли использовать для вышивки обычные шелковые или шерстяные нити. Цветовая гамма при этом отличалась приглушенностью. Это были темные оттенки красного, синего и зеленого. Часто вышивка дополнялась вплетением в нее жемчуга либо полудрагоценной фурнитуры и стекляруса.

Для разметки ткани или определения длины/ширины плетения местными мастерицами была разработана своя система измерения, в котором единицами измерения становилось тело человека. Так, например, ингушские мастерицы могли определять детали следующей длины/ширины:

-

1) расстояние в один, два, три, четыре пальца (инг. цхьан пIелггац, шин пIелггац, кхаь пIелггац, биь пIелггац);

-

2) между большим и указательным пальцем (инг. ги);

-

3) между большим пальцем и мизинцем (инг. шу);

-

4) от среднего пальца до локтя (голени) (инг. дол);

-

5) от голени до сжатых в кулак пальцев (инг. бидол);

-

6) от среднего пальца до плечевой кости (инг. пхьарс);

-

7) между двумя протянутыми в разные стороны руками (инг. пхьагIат);

-

8) от среднего пальца до центральной линии грудной клетки (инг. ахпьагIат).

Распространенным в вышивальном искусстве было сочетание различных мотивов орнамента – зооморфного, растительного и линейно-геометрического. Характерными типами орнамента были геометрические рисунки – полосы, прямоугольники, ромбы, параллельные линии, солярные знаки. Широко распространенными были изображения «древа жизни». Стилизованное изображение «древа жизни» в виде елочного орнамента можно увидеть в украшении женской и мужской одежды, в орнаменте войлочных и ворсовых ковров, надмогильных стел практически всех северокавказских народов. Аналогичное распространение имеет древнейший мотив женской фигуры с воздетыми/опущенными руками (как правило, со стилизованным изображением головы в виде розетки) (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Сумка для хранения предметов женского рукоделия, футляр для часов, тесьма из золотых нитей. Ингушетия. XIX в. Коллекция Х.М. Акиевой

Рисунок 3 – Наносник. Национальный музей Республики Адыгея. 13891. Басонное плетение. Конец XIX в.

Каждый знак орнамента имел символическое значение, отражал отношение человека к окружающему миру, был материальным воплощением его миропонимания. Связь повседневных реалий с изображениями на ткани стилизовалась, постепенно превращаясь в символ или декоративный мотив.

Орнаментальные мотивы являлись не просто рисунками или украшением одежды, они становились символическими знаками, наполненными определенным смыслом, а также оберегами. Покрытые знаками-оберегами предметы одежды и быта (поминальные покрывала, одежда младенцев, седла, дамские сумочки, башлыки, кисеты и т. д.), таким образом, были призваны защитить своего хозяина от злых духов. В вышитые ткани заворачивались украшения невесты, ими накрывались люльки, узорами покрывались подушки. В силу антропейных функций вышивку старались расположить так, чтобы она покрывала наиболее важные части тела. Именно поэтому, например, детские покрывала накладывали на люльку узором вовнутрь.

Северокавказские народы имеют свой круг орнаментики, основанной на повторяющемся мотиве, в котором цветовая гамма и расположение декоративной композиции складывались на протяжении длительного времени [24]. Сохраняя основной орнаментальный мотив и композиционные принципы, мастерицы могли дополнить его новыми элементами под влиянием других культур. Всевозможные спиральные мотивы, крест с закругленными концами, ромбы (с завитками по углам и точками внутри), свастика, трехконечная розетка, бытующие в орнаментике адыгов, карачаевцев и балкарцев, имеют аналогии в изделиях ингушей, чеченцев, в культурах ряда дагестанских народов. Как подтверждение их кавказского происхождения подобные мотивы распространены в кобанских изделиях.

Цвет одежды и каждый элемент декоративной вышивки говорил о социальном статусе и принадлежности к определенному роду [25, c. 16].

К началу XX в. традиционная техника вышивания «вприкреп» в большей степени заменяется «гладью». Последняя была экономичнее, она требовала меньше сил и времени на изготовление. К этому времени распространение получают фабричная фурнитура и элементы отделки (тесьма, позументы, ленты, кружева и т. д.).

Таким образом, золотошвейное искусство является уникальным творением духовной и материальной культуры северокавказских народов. Культурно-этнографические параллели в орнаментальных мотивах, стилистике и технике вышивки и плетения, способах оформления предметов одежды и быта свидетельствуют о духовном и материальном единстве северокавказского ландшафта.

Ссылки:

-

1. Абдулвахабова Б.Б.-А. Золотошвейное искусство чеченцев [Электронный ресурс] // Лавровский сборник : материалы XXXIII Среднеазиатско-кавказских чтений 2008–2009 гг.: этнология, история, археология, культура: к 100-летию со дня рождения Л.И. Лаврова / отв. ред. Ю.Ю. Карпов, И.В. Стасевич. СПб., 2009. С. 227–229. URL: http://lib.kunstkam- era.ru/files/lib/978-5-88431-157-2/978-5-88431-157-2_72.pdf (дата обращения: 15.07.2019) ; Абдулвахабова Б.Б.-А., Мадаева З.А. Женская одежда горной Чечено-Ингушетии XVII–XVIII вв. // Традиционная материальная культура Чечено-Ингушетии. Грозный, 1989. С. 103–112 ; Акиева Х.М. Прикладное искусство чеченцев и ингушей (XIX – начало XX в.). Грозный, 1984 ; Атажахова С.Т. Особенности техники золотого шитья у адыгов // Культурная жизнь Юга России. 2015. № 4 (59). С. 163–166 ; Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. Нальчик, 1982. 176 с. ; Лавров Л.И. Историко-этнографические очерки Кавказа. Л., 1978. 184 с. ; Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII–XX вв. М., 1989. 288 с. ; Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы: традиционная система жизнеобеспечения. М., 1989 ; Теучеж Н.К. Золотошвейное искусство адыгов (Историко-этнографическое исследование) :

-

2. Байрамкулова А.Х. Золотошвейное искусство народов Северного Кавказа: вопросы стилистики и семантики // Молодой ученый. 2016. № 7 (11). C. 1069–1071 ; Будаев Н.М. Очерки истории одежды народов Северного Кавказа. М., 2012. 176 с. ; Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. М., 2001. 136 с. ; Шабанова М.В. Народные художественные промыслы в этнокультурном пространстве Северного Кавказа: традиции и современность // Современные проблемы сервиса и туризма. 2011. № 1. С. 65–70.

-

3. Акиева П.Х. История древних верований ингушей (на материале мифологии и нартского эпоса). Магас, 2016. 376 с.

-

4. Нарты (Нартхэр). Т. 1. Майкоп, 1968.

-

5. Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. Магас, 1971. 256 с.

-

6. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Владикавказ, 1992. 392 с.

-

7. Лубова С.Ф. О типологии костюмов населения района Кавказских Минеральных Вод и верховьев Кубани V–XIII вв. // Из истории культуры народов Северного Кавказа. Вып. 2. Ставрополь, 2010. С. 45–59.

-

8. Акиева П.Х. Указ. соч. С. 57–58.

-

9. Семенов Л.П. Археологические и этнографические изыскания в Ингушетии в 1925–1932 гг. Грозный, 1963. С. 51–53.

-

10. Крупнов Е.И. Указ. соч.

-

11. Абдулвахабова Б.Б.-А., Чахкиев Д.Ю. Одежда чеченцев и ингушей в XVII–XVIII вв. Грозный, 1988.

-

12. См.: Чахкиев Д.Ю. Древности горной Ингушетии. В 2 т. Т. 1. Назрань, 2003. 143 с. Т. 2. Нальчик, 2009. 93 с.

-

13. Масуди о Кавказе // Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента X–XI вв. М., 1963. С. 206.

-

14. Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Ч. 1. М., 1823.

-

15. Байрамкулова А.Х. Указ. соч.

-

16. Гаджалова Ф.А. Традиционная вышивка народов Дагестана во второй половине XIX – XX в.: этническая специфика, историко-культурные влияния : дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 2010. 225 с.

-

17. Шиллинг Е.М. Изобразительное искусство народов горного Дагестана // Доклады и сообщения исторического факультета МГУ. Кн. 9. М., 1950. С. 51.

-

18. Браткова Е.И. Об этнической специфике орнамента (по результатам типологических исследований) // Вопросы искусства народов Карачаево-Черкесии : сборник научных трудов. Черкесск, 1993. С. 57–58.

-

19. Доде З.В. Указ. соч. С. 6.

-

20. Равдоникас Т.Д. О некоторых типах аланской одежды X–XII вв. // Кавказский этнографический сборник. Т. 5. М., 1972. С. 156.

-

21. Абдулвахабова Б.Б.-А. Роль Кизляра в интеграции чеченских обществ в экономическую систему России (вторая половина XVIII – XIX в.) // Провинциальный город в XVIII–XXI вв. : материалы международной научно-практической конференции. Кизляр, 2008. С. 227.

-

22. Теучеж Н.К. Указ. соч. С. 11.

-

23. Лубова С.Ф. Указ. соч. С. 45–60.

-

24. Байрамкулова А.Х. Указ. соч.

-

25. Будаев Н.М. Указ. соч. С. 16.

дис. … канд. ист. наук. М., 2005. 232 с.

Список литературы О культурных традициях золотого шитья и плетения на Северном Кавказе

- Абдулвахабова Б.Б.-А. Золотошвейное искусство чеченцев [Электронный ресурс] // Лавровский сборник: материалы XXXIII Среднеазиатско-кавказских чтений 2008-2009 гг.: этнология, история, археология, культура: к 100-летию со дня рождения Л.И. Лаврова / отв. ред. Ю.Ю. Карпов, И.В. Стасевич. СПб., 2009. С. 227-229. URL: http://lib.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-157-2/978-5-88431-157-2_72.pdf (дата обращения: 15.07.2019).

- Абдулвахабова Б.Б.-А., Мадаева З.А. Женская одежда горной Чечено-Ингушетии XVII-XVIII вв. // Традиционная материальная культура Чечено-Ингушетии. Грозный, 1989. С. 103-112.

- Акиева Х.М. Прикладное искусство чеченцев и ингушей (XIX - начало XX в.). Грозный, 1984.

- Атажахова С.Т. Особенности техники золотого шитья у адыгов // Культурная жизнь Юга России. 2015. № 4 (59). С. 163-166.

- Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. Нальчик, 1982. 176 с.

- Лавров Л.И. Историко-этнографические очерки Кавказа. Л., 1978. 184 с.; Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. М., 1989. 288 с.

- Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы: традиционная система жизнеобеспечения. М., 1989.

- Теучеж Н.К. Золотошвейное искусство адыгов (Историко-этнографическое исследование): дис. … канд. ист. наук. М., 2005. 232 с.

- Байрамкулова А.Х. Золотошвейное искусство народов Северного Кавказа: вопросы стилистики и семантики // Молодой ученый. 2016. № 7 (11). C. 1069-1071.

- Будаев Н.М. Очерки истории одежды народов Северного Кавказа. М., 2012. 176 с.

- Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. М., 2001. 136 с.

- Шабанова М.В. Народные художественные промыслы в этнокультурном пространстве Северного Кавказа: традиции и современность // Современные проблемы сервиса и туризма. 2011. № 1. С. 65-70.

- Акиева П.Х. История древних верований ингушей (на материале мифологии и нартского эпоса). Магас, 2016. 376 с

- Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. Магас, 1971. 256 с

- Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Владикавказ, 1992. 392 с

- Лубова С.Ф. О типологии костюмов населения района Кавказских Минеральных Вод и верховьев Кубани V-XIII вв. // Из истории культуры народов Северного Кавказа. Вып. 2. Ставрополь, 2010. С. 45-59.

- Акиева Х.М. Прикладное искусство чеченцев и ингушей (XIX - начало XX в.). Грозный, 1984. С. 57-58.

- Семенов Л.П. Археологические и этнографические изыскания в Ингушетии в 1925-1932 гг. Грозный, 1963. С. 51-53

- Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. Магас, 1971. 256 с

- Абдулвахабова Б.Б.-А., Чахкиев Д.Ю. Одежда чеченцев и ингушей в XVII-XVIII вв. Грозный, 1988

- Чахкиев Д.Ю. Древности горной Ингушетии. В 2 т. Т. 1. Назрань, 2003. 143 с. Т. 2. Нальчик, 2009. 93 с

- Масуди о Кавказе // Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента X-XI вв. М., 1963. С. 206

- Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Ч. 1. М., 1823

- Байрамкулова А.Х. Золотошвейное искусство народов Северного Кавказа: вопросы стилистики и семантики // Молодой ученый. 2016. № 7 (11). C. 1069-1071

- Гаджалова Ф.А. Традиционная вышивка народов Дагестана во второй половине XIX - XX в.: этническая специфика, историко-культурные влияния: дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 2010. 225 с

- Шиллинг Е.М. Изобразительное искусство народов горного Дагестана // Доклады и сообщения исторического факультета МГУ. Кн. 9. М., 1950. С. 51

- Браткова Е.И. Об этнической специфике орнамента (по результатам типологических исследований) // Вопросы искусства народов Карачаево-Черкесии: сборник научных трудов. Черкесск, 1993. С. 57-58

- Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. М., 2001. С. 6.

- Равдоникас Т.Д. О некоторых типах аланской одежды X-XII вв. // Кавказский этнографический сборник. Т. 5. М., 1972. С. 156

- Абдулвахабова Б.Б.-А. Роль Кизляра в интеграции чеченских обществ в экономическую систему России (вторая половина XVIII - XIX в.) // Провинциальный город в XVIII-XXI вв.: материалы международной научно-практической конференции. Кизляр, 2008. С. 227

- Теучеж Н.К. Золотошвейное искусство адыгов (Историко-этнографическое исследование): дис. … канд. ист. наук. М., 2005. С. 11.

- Лубова С.Ф. О типологии костюмов населения района Кавказских Минеральных Вод и верховьев Кубани V-XIII вв. // Из истории культуры народов Северного Кавказа. Вып. 2. Ставрополь, 2010. С. 45-60.

- Байрамкулова А.Х. Золотошвейное искусство народов Северного Кавказа: вопросы стилистики и семантики // Молодой ученый. 2016. № 7 (11). C. 1069-1071

- Будаев Н.М. Очерки истории одежды народов Северного Кавказа. М., 2012. С. 16.