О кусочно-линейных почти-решениях эллиптических уравнений

Автор: Клячин Алексей Александрович

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Математика

Статья в выпуске: 2 (19), 2013 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе определяется уклонение кусочно-линейного почти-решения уравнения минимальной поверхности и выводится общая формула его вычисления. На основе данного понятия получена аппроксимация уравнения и доказывается, что уклонение сходится к интегралу от модуля средней кривизны для графика С 2-гладкой функции.

Кусочно-линейная функция, почти-решение, уравнение минимальной поверхности, аппроксимация уравнения, уклонение кусочнолинейного почти-решения

Короткий адрес: https://sciup.org/14968731

IDR: 14968731 | УДК: 517.951,

Текст научной статьи О кусочно-линейных почти-решениях эллиптических уравнений

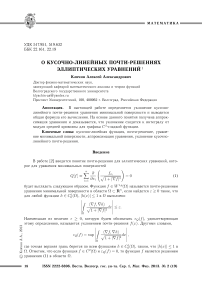

В работе [2] вводится понятие почти-решения для эллиптических уравнений, которое для уравнения минимальных поверхностей

™=y Д™) •

будет выглядеть следующим образом. Функция / G W 1,P (Q) называется почти-решением уравнения минимальной поверхности в области Q С R ” , если найдется е > 0 такое, что для любой функции h G С 1 (Q), | h(x) | < 1 в Q выполнено

Ω

(V /, V h ) V 1 + |У / 1 2

dx

< Е.

Наименьшая из величин е > 0, которую будем обозначать E q ( / ), удовлетворяющая этому определению, называется уклонением почти-решения /(x). Другими словами,

e q (/ )=sup У

Ω

(V /, V h) д

—. =dx ,

V"1 + |У / 1 2 ’

где точная верхняя грань берется по всем функциям h G Cd(Q), таким, что | h(x) | < 1 в Q. Отметим, что если функция / G С 2 (Q) и E q ( / ) = 0, то функция / является решением уравнения (1) в области Q.

Для получения уравнения, аппроксимирующего уравнение минимальной поверхности, нам потребуется несколько видоизменить приведенное определение для класса кусочно-линейных функций. В связи с этим мы вводим понятие уклонения кусочнолинейного почти-решения, вычисляем его и доказываем, что введенная величина приближает интеграл от модуля средней кривизны графика С 2 -гладкой функции.

1. Основные результаты

Пусть область Q представляет собой многогранник, разбитый на тетраэдры Т ^ , к = 1,...,N . Обозначим через P i ,Р 2 ,...,Р м вершины этих тетраэдров. Символом Р ‘ будем обозначать множество тех вершин, которые расположены внутри многогранника Q, а через Р ‘‘ — множество граничных вершин. Зададим в каждой вершине Р * произвольное значение / i . На основе этих значений построим кусочно-линейную функцию / N (ж) такую, что / N (Р * ) = / i ,i = 1, ...,M . Тогда в каждом тетраэдре Т ^ функция fN (ж) линейная, поэтому V / N (ж) = const в Т ^ .

Через ^(ж), i = 1,...,N , обозначим такую кусочно-линейную функцию, которая удовлетворяет следующим условиям:

^(ж , ) = 0 при j = i, У i (ж j ) = 1 при j = i.

Тогда очевидно, что м

/ N (ж) = ^ / i ^ i (ж), i =1

при этом max | / N (ж) | = max | / i | .

Q 1 < i < M 1 1

Уклонением почти-решения / N будем называть величину

S q ( / N )=suP

Г (V / N , V h )

—. = аж

J V1 + |V / N I 2

где точная верхняя грань берется по всем кусочно-линейным функциям вида

м

А(ж) = 52 h i ^ i (ж), i =1

таким, что | A i | < 1 для всех i = 1,...,M и h i = 0 для P i Е Р ‘‘ (то есть для гранич

ных вершин). Таким образом мы сужаем множество функций А(ж), по которым ищется точная верхняя грань. Вычислим уклонение для / N по этому определению.

Зафиксируем произвольно i = 1,M. Пусть Т1, Т2,..., Т^ — те тетраэдры, у ко торых вершиной будет точка Pi. Выходящие из этой вершины грани тетраэдра Т*, j = 1, 2, ...,k(i), обозначим Г*1, Г*2, ..., Г*п, и пусть Г*п+1 оставшаяся грань тетраэдра Т*, противоположная вершине Р*. Обозначим через и*1, uj2, ..., ujn, vjn+1 — внешние по отношению к тетраэдру Т нормали этих граней. Так как в тетраэдре функция /N линейна, то V/N = £j = const. Ниже IE| означает (п — 1)-мерную меру множества Е.

Тогда

f VN, Vh) ^ , У (V/N, V^i) , аж = A аж =

Q V I + IV / N I 2 внутр. Р . Q V 1 + I V/ N I 2

Е ь. Е / Тз Е к Е У ? -V- > а / ь. / —/ dx = внутр. Pi 3=1 V J1 + I ?; I 2 Т к(.) п+1 , лг . \ Е ь.ЕЕ+Д внутр. Pi 3=1 1=1 у 1 + К;Г [ p. dS = - 3 Т1 Г«, зЬ к(.) п /л. . \ Е ь.ЕЕ -++r;,I. внутр. Pi 3=11= V1 +I?; I2 Последнее слагаемое в сумме по / равно нулю, так как функция ip. = 0 на грани Г;п+1. Преобразуем данное выражение следующим образом п ∑︁ 1=1 <5 -У.) -1 + nil2 П+1 (5. у. I г;, I = Е I г;, I =1 1 +1512 - $ -уМг. . = /-------------1 г ;п+11 V1 +1512 п + 1 Г = Е 1 1ri, зЬ <^ dS V1+1 ?; । 2 - EE^l -1 + 1 5 12 I г;„±11 = j 6Т* <5-у)dS<5-Уп±31г -1 + I 5} 12 -1 + I ?312 ' <?; .у1«±1>, г. /--------------I г ;п±1I- V1+ к; ।2 так как интеграл равен нулю по формуле Гаусса — Остроградского. Поэтому приходим к равенству Q (V/^, Vb) —. = dx = V1 +1V/N12 л к(.) -1 Е ь. Е внутр. Pi ;=1 (?. ,У}п±1) -1 + к; ।2 I г;„±11. Тогда ^=(/) s ^ Е внутр. Pi к(г) ∑︁ ;=1 (?. ,у}п±1) -1 +1?; 12 I г;„±11 Очевидно, что неравенство превращается в равенство для такой функции Ь, которая в граничных вершинах равна нулю, а во внутренних вершинах равна / к(.) Ь. = sgn I J2 ;=1 S2JyWl\ /---------------I г ;п±1I I ' V 1 + i ?; । 2 Таким образом, справедливо утверждение. Теорема 1. Уклонение почти-решения /N уравнения минимальной поверхности вычисляется по формуле =0(/N)= ; к(.) Е Е =?; внутр. Pi ;=1 <?; -у;.±1>г. , / : IГ;п±1I• V 1+i ?; ।2 Замечание. Аналогичным образом можно вычислить уклонение почти-решения для других дифференциальных уравнений. Например, уклонение кусочно-линейного почти-решения /N(х) уравнения Лапласа А/ = 0 вычисляется по формуле 1 fc(i) ешN) = - Е Е <3,vj„+1 >|г;„+1Ь - внутр. Pi j=1 Выясним, как себя ведет величина 6q(/n) при N ^ то на следующем частном примере. Рассмотрим квадрат Q = [0; 1] х [0; 1]. Зафиксируем N и разобъем квадрат Q на квадраты прямыми х = Xi = y = Pi = 4-, i, j = 0,1,2, ...,N. 6 AT" У j J AT " 7 У 1111 Каждый из полученных квадратов разобъем на два треугольника диагональю, проведенной с нижнего левого угла в верхний правый угол. Пусть в квадрате [0; 1] х [0; 1] задана дважды непрерывно дифференцируемая функция U(x,y). Далее обозначим через un(x,y) кусочно-линейную функцию, которая определяется значениями в вершинах сетки следующим образом Uij = U(xi ,yj). Вычислим уклонение почти-решения un(х) по формуле (2). Фиксируем i, 1 < i< < N — 1, и j, 1 < j < N — 1. К вершине (x6,yj) примыкают 6 треугольников: Т1 : (X,yj), (xi+1,yj+1), (xi,Уз+1) Т2: (xi ,yj ), (xi ,Уз + 1), (хг-1,Уз ) T3: (xi,yj), (xi-1 ,yj), (xi-1,yj-1) T5: (xi ,yj), (xi ,Уj-1), (xi+1,yj) Используя равенство (2), получаем T4: (xi,yj), (xi-1,Уj-1), (xi,yj-1) T6 : (xi,yj), (xi+1,yj), (xi+1,yj+1). N-1 ^q("n ) = 2 E E i,j=1 1=1 -^ rx у 1 + Vv 2 где 1^| = 1/N, I = 1, 3,4, 6, Г| = V2/N, I = 2,5, и градиенты соответствующих линейных функций £ij /Ui+1j+1 61= I — h Uij+1 Uij+1 , — h Uij ^ 6ij = ^ Uij — Ui-1j Uij+1 — h, h Uij ^ ^Tj = Uij — Ui-1jUj-1j-1 — h, h Ui-1j ^ ^ij = ^ Uij-1 — Ui-1j-1 Uij— Uij-1 h , h , ij = ( Ui+1j 65 \ I — h Uij Uij — Uij-1 h A ij _ (Ui+n , 66 \ , — h Uij Ui+1j+1 , — h Ui+1j-1 где h = 1/N. Нормальные векторы имеют вид v! = (0,1), v2 = (—1/V2,1/V2), v3 = (—1, 0), у? _ (0, -1, p? _ (1/V2, -1/V2), ^ = (1,0)). Таким образом, -. N-1 =0('N) = 2 E i,j=1 ■ij - Uij+1— Uij Uij — Ui-1j ^ Uij+1 - Uij 'ij- Ui-1j 71+^'?i2 71 +®i2 71+®i2 71 + ^’i2 Uij -1 71+\ai + Ui+1j - ■ij - ■ij - Uij -1 Ui+1j - ■ij 71 +145’ 1271 +145” 12 + 71 + 5212' Рассмотрим разность Uij+1 - Uij - Uij - Uij-1 _ 71+\«j\2 7++ki _ Uij+1 - Uij- (uij - Uij -1) _ Uij+1 - 71+717 + (uij - Uij -1) - 71 +1 54 12 71+1 s’ 1 2Uij+ Uij-1 V1 + 1511 + (Uij - Ui3-1)( 144 12 - I 5i’ I2) (71 +1 s 12+71 +1 5412) 7i+i511271+15412 Так как функция u(x, у) дважды непрерывно дифференцируемая, то Uij+1 - 2Uij+ Uij-1 (uyy (xi,yj ) + O(h))h , Uij - Uij-1 _ (Uy(xi,yj) + O(h))h, Uij-1 - Ui-1j-1 _ (u'x(xi,yj) + O(h))h, Ui+1j+1 - Uij+1 _ (u'x(xi,yj) + O(h))h, Uij+1 - Uij _ (uy(xi,yj) + O(^))^, Uij-1 - Ui-1j-1 _ ux(xi,yj-1)h - 2 uxx(xi,yj-1)h2 + O(h)h2, Ui+1j+1 - Uij+1 _ U'x(xi, У”+1)h + 2Uxx(x1 , У”+1 )h2+ O(h)h2 при h ^ 0. Тогда - 15412 _ ( Uij -1 - Ui-1j-1 h )■-( Uij - Uij -1 h )︂2-(︂ Ui+1j+1 - h Uij+1 ) - - Uij+1 - h + Uij -1 Uij - )■_ ( Ui-1j-1 h + Uij - Uij -1 h + Uij+1 - h Ui+1j+1 - h Uij+1 )( Uij )( Uij - Uij-1 - h + Uij -1 - Ui-1j -1 - h _ h(2uy (xi,yj ) + O(h))(-U‘‘y (xi,yj ) + O(h)) + Поэтому _ h2 + h(2«x(Xi,yj) + 0(h))(—2uXу(Xi,yj) —«'xx(Xi,yj) + 0(h)) _ —h(2uу (xi,yj )«Уу (x. ,yj ) + 2«x (xi,yj)(2uXу (xi,yj) +«xx(xi,yj)) + 0(h)). «ij+1 - «ij «ij - «ij-1 _ ---. — ---. V1 + 18112 v 1 + i 84’12 ′′ «УУ ^ 1 + («i)2 + (« )2 Аналогично, _ h ′′ xx ^ 1 + («i )2+ («у )2 Рассмотрим разность «ij+1 —«ij— («ij— V1 + K2’ i2 _ «ij+1— 2«ij+«ij-1 V1 + 18212 'x.-y) - «i+1j Так как ′ 2 ′′ ′ ′′ ′ ′ ′′ («У ) «УУ+ «x «У «ху+ «x «У «xx (1 + («x)2 + («У)2)3/2 (x^) + 0(h) . (3) - «ij «ij - «i-1j __ - V1 + 18? 12 V1 + i 83’12 (ж4,Уз ) - «ij+1 ′2′′′′′′′′′ («x) «xx+««««У «xу+«x«у «уу (1 + («x)2 + («У У)'3/2 (Xi,y3) + 0(h) . (4) - «ij «ij - «ij-1 _ - V1 + 18212 V1 + i ^i2 «ij-1) + («ij - «ij-1) + («у - V1 + \8 2 «.j-1)( K5’I2 - - V1 +18512 I 6T) (Vi + vs i2+Vi + i«5’ i2) V1*^’ i2V1*vsi2 — i ?2ji2_ («^ - h «ij «ij—«i-1j A /«i+1j + h ) - 2«ij+«i-1j h + + ^ nij - «ij -1 h + «ij+1 - h «ij^ ^2«ij — «ij -1 - h «ij+1 ^ то, рассуждая так же как и выше, приходим к равенству «ij+1 - «ij >/1 + 182 12 - «ij - «ij-1 _ V1 + K5j I2 _ h2 ′′ «УУ У1Т(й[)2"+"(йУ)2 ■ x-X) + «Х«у «ix - «Х«У «У‘у (1 + («4)2 + («У )2)3/2 (x^) + 0(h) . Аналогично, «i+1j - «ij «ij - «i-1j __ - V1 + 18512 V1 + i 82’i2 = ^2 [ "‘хх VV1+("х)2+к )2 (КОД ) + ^у "Ху — "х" "хх (1 + ("х)2+ ("X )2)3/2 (х^) + 0(h) . (6) Из равенств (3)–(6) получаем N-1 sq("n) = h2£ i,j=1 (1 + (" )2)""х — 2"."'""„ + (1 + ("X)2)"‘L х х у / / хх х у ху X X Х / / ММ + 0(h). (х Ку з) (1 + Н)2+ К )2)3/2 Переходя к пределу при N ^ то в этом равенстве, приходим к следующему утверждению. Теорема 2. Пусть " G С2(П), П = [0,1] х [0,1]. Тогда lim N ^^ £Q("N)=// Ω (1 + (" )2)<ж— 2"X"X"XU + (1 + ("X )2)"X‘U х х у / / хх х у ху х х хз з уу (1 + ("х)2+ ("X )2)3/2 dxdy = = У^ |Q["(x,y)]| dxdy. Ω Таким образом, приравняв к нулю уклонение 6q("n), получим систему нелинейных уравнений относительно искомых "tj hij "tj = (^tj,5 + ^tj,6)"t+1j + (l^ij,2 + ^tj,3)"t-1j + (^i.j,1 + ^tj,2)"tj+1 + (^i.j,4 + ^^гj,5')"гj-1, где hij,k = /--------—, V1 + Iff I2 hij hij,1+2P'ij,2+ hij,3+hij,4+2P'ij,5+hij,6, ,hj 1, ..., N 1. Данная система уравнений, как следует из теоремы 2, аппроксимирует уравнение (1). Отметим, что в работе [1] получена аналогичная система уравнений по девятиточечному шаблону, с помощью которой авторы приближенно находят поверхности минимальной площади.

Список литературы О кусочно-линейных почти-решениях эллиптических уравнений

- Абдюшев, А. А. Проектирование непологих оболочек минимальной поверхности/А. А. Абдюшев, И. X. Мифтахутдинов, П. П. Осипов//Изв. КазГАСУ, Строительные конструкции, здания и сооружения. -2009. -№ 2 (12). -С. 86-92.

- Миклюков, В. М. Геометрический анализ. Дифференциальные формы, почти-решения, почти квазиконформные отображения/В. М. Миклюков. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. -530 с.