О механических свойствах кожи человека

Автор: Федоров А.Е., Самарцев В.А., Кириллова Т.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (32) т.10, 2006 года.

Бесплатный доступ

В работе исследованы механические свойства кожи как материала, проявляющего вязкоупругие свойства. Проведены гистологические исследования, показавшие, что при деформировании происходят изменения структуры кожи (переориентация волокон коллагена и эластина, распутывание волокон, разрыв волокон), обуславливающие ее вязкоупругое поведение. Предложена модель, позволяющая описать вязкоупругое поведение кожи, и определены параметры модели путем экспериментов на одноосное растяжение кожных лоскутов. Количественно оценены возрастные изменения механических свойств кожи. Показано влияние пола человека на механические свойства кожи. Записаны определяющие соотношения для трехмерного напряженно-деформированного состояния.

Биомеханика кожи, теория вязкоупругости, материал кельвина, гистологическое исследование, производная яуманна-нолла, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/146215857

IDR: 146215857 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи О механических свойствах кожи человека

Среди физических характеристик биологических тканей важнейшими, наиболее прямо связанными со структурной организацией ткани являются их механические свойства. Поэтому исследование механических характеристик тканей может дать важную информацию об их свойствах. Знание биомеханических свойств мягких тканей очень важно для индивидуализированного выбора рациональных приемов пластических и реконструктивно-восстановительных операций.

Первые упоминания о коже с точки зрения ее механических свойств были сделаны Дюпюитреном (Dupuytren) [1] в 1831 году во время расследования самоубийства в Париже. Он провел эксперименты на трупе и доказал, что раны на коже, сделанные конусообразным предметом, становятся похожими на линии и направления этих линий в различных частях тела отличаются.

Первая статья, посвященная анатомическому обобщению линий рассечений на коже, была написана Лангером (Langer) [2] в 1861 году. Результаты этой работы можно обобщить таким образом.

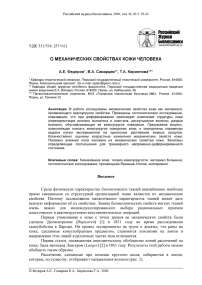

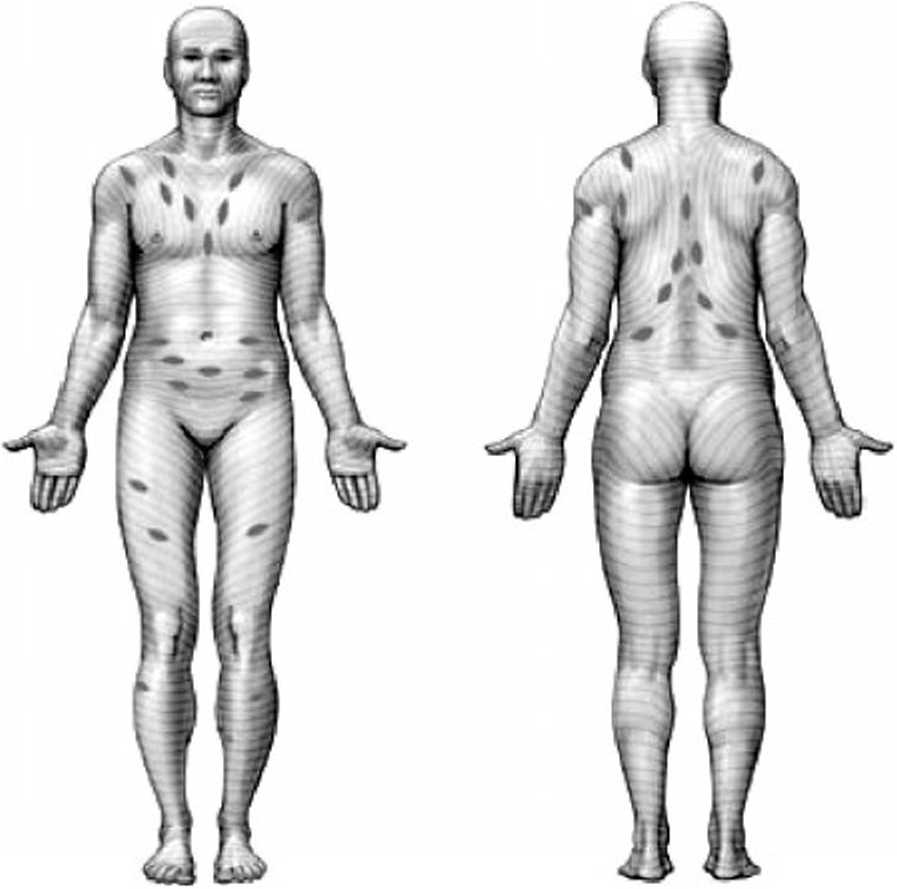

Рассечения, сделанные при помощи круглого шила, собираются в линии, которые, по существу, отображают направления волокон (рис. 1).

Рис. 1. Линии естественного натяжения (Лангера)

Линия

Лангера

отверстия (окружность)

Контур отверстия после деформации dx -d d-d

0J

Рис. 2. Схема деформации кожи после вырезания круглого сегмента

Кожа на теле человека

d

d

За исключением кожи головы, ладоней и ступней, кожа, покрывающая тело, имеет везде доказуемую степень натяжения. Кусочки кожи, удаленные с тела, всегда сокращаются до меньшего размера поверхности, чем они имели in situ.

Кожа обладает значительной растяжимостью, которая уменьшается с увеличением нагрузки.

Таким образом, Лагером были обнаружены линии натяжения кожи (линии Лангера), а также был установлен тот факт, что кожа на теле человека имеет некоторое начальное натяжение.

По-видимому, эти явления объясняются тем, что ненатянутая кожа имеет значительное количество ненатянутых и скрученных волокон коллагена. Натяжение кожи ведет к распутыванию волокон, которые, в итоге, воспринимают деформацию, вызванную давлением содержимого тела или движениями сустава. Отсутствие натяжения кожи головы, ступней и ладоней, по-видимому, обусловлено характером нагрузок, действующих на эти участки кожи, и в соответствии с законом адаптации структура кожи соответствует некоторым оптимальным образом тем нагрузкам, которые испытывает элемент кожи в процессе эволюции человека как биологического вида.

Кокс (Сох) [1] (1941 - 1942) провел исследование, аналогичное исследованию Лангера. Это исследование обуславливалось тем, что, несмотря на теоретическую и практическую важность данного аспекта, это явление было недостаточно изучено и описано в литературе. В работе проводилось не только макроскопическое исследование, но и микроскопическое, чего раньше не делалось.

Во время исследования было использовано 28 тел. По результатам исследования построены диаграммы линий натяжения для всех участков тела. Обнаружено, что линии зависят от конфигурации тела (степень развития мускулатуры, полнота, худоба и т.д.) и постоянны для любых тел одной конфигурации.

Проведено исследование кожи под микроскопом. Из полученных изображений было обнаружено, что волокна коллагена располагаются вдоль длинной оси овала перпендикулярно короткой. Следовательно, линии Лангера (линии натяжения) можно увидеть визуально, используя увеличительные приборы.

Было установлено, что деформация кожи минимальна вдоль длинной оси и максимальна вдоль короткой (рис. 2). Это свойство очень важно для хирургии, т.к. оно определяет оптимальные линии разреза при проведении операции. Если проводить разрез вдоль линии Лангера, то стороны разреза будут сближаться друг с другом, что способствует быстрому заживлению раны и уменьшению (или исчезновению) келоидного рубца.

Определением механических свойств кожи занимались многие исследователи [3-10]. Сейчас экспериментально установлено, что кожа обладает анизотропными и нелинейными свойствами, претерпевает постоянные изменения за счет процессов роста, старения и протекающих в организме в целом патологических процессов. Она растягивается и удлиняется, испытывая большие деформации. Однако в литературе не найдено определяющих соотношений, позволяющих решать краевые задачи о распределении напряжений в коже человека.

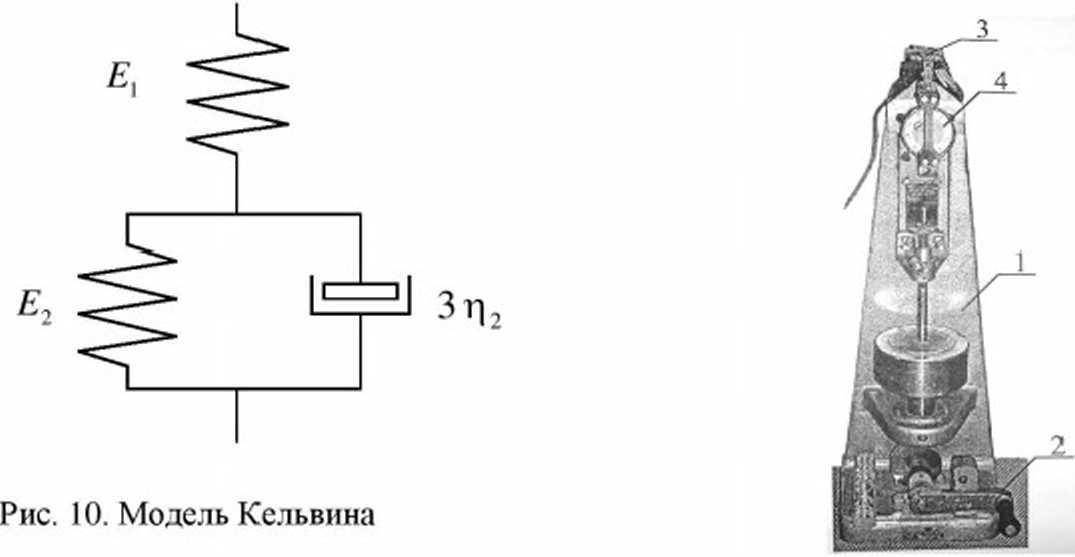

В работе [11] сделана попытка построения определяющего соотношения для кожи на основе макромеханического подхода. Проведен анализ пяти одномерных идеализированных механических моделей вязкоупругого поведения материала, отражающих различные свойства вязкоупругого тела. Из проведенного анализа моделей сделан вывод, что наиболее адекватно поведение реальной кожи описывает модель Кельвина [12]. Эта модель описывает основные свойства вязкоупругого тела.

В данной работе проведено гистологическое исследование кожи до и после растяжения с целью выявить изменения структуры кожи при деформации и отразить эти изменения в определяющем соотношении для кожи. Затем в работе предложено определяющее соотношение и проведены эксперименты для определения параметров предложенного определяющего соотношения.

Строение кожи человека

Кожа (cutis) - сложный орган, являющийся наружным покровом тела животных и человека, выполняющий разнообразные физиологические функции.

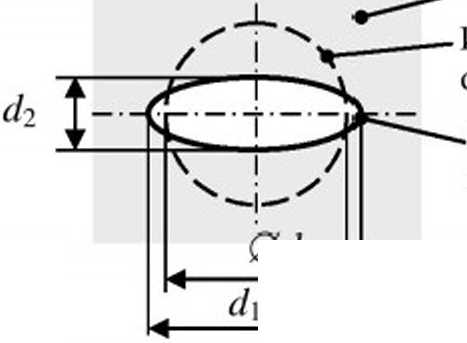

В коже человека выделяют эпидермис, дерму и подкожную клетчатку -гиподерму (рис. 3). Эпидермис - поверхностный слой кожи, состоящий из многослойного плоского ороговевшего эпителия. Дерма - соединительная часть кожи, состоящая из сосочкового и сетчатого слоев. Сосочковый слой состоит из редких тонких пучков коллагеновых волокон, большого числа свободно расположенных коллагеновых волокон и из густой сетки эластических волокон.

Рис. 3. Строение кожи пальца человека: 1—5- эпидермис (1-базальный слой. 2-шиповатый слой. 3 - зернистый слой. 4 - блестящий слой. 5 - роговой слой); 6 - выводной проток потовой железы; 7-8 - дерма (7 - сосочковый слой, 8 - сетчатый слой);

9 - концевой отдел потовой железы: 10 - гиподерма

У человека площадь поверхности кожи равна 1,5-2 м2 (в зависимости от роста, пола, возраста). Масса кожи без гиподермы (внутренний слой кожи) составляет 4-6% от общей массы тела, с гиподермой - 16-17% в зависимости от толщины подкожной клетчатки, которая на животе и ягодицах может быть до 10 см и более. Толщина дермы изменяется в пределах от 0,5 до 5 мм. Наибольшей толщины она бывает на спине, разгибательной поверхности бедер и плеч. Толщина эпидермиса особенно колеблется (от 35 мкм до 1,5 мм) на подошвах и ладонях. На поверхности кожи виден рисунок, составленный из ромбических и треугольных полей, бороздок и гребешков. Расположение бороздок и гребешков на подушечках пальцев рук у человека индивидуально.

В сетчатом слое дермы находятся плотно прилегающие друг к другу и переплетающиеся пучки коллагеновых волокон. Эластиновые волокна испытывают большие деформации. Коллагеновые волокна мало растяжимы, но выдерживают большие нагрузки. Основное аморфное вещество дермы обладает высокой вязкостью. Оно связывает волокнистые компоненты дермы [13].

Гистологическое исследование кожи человека

Чтобы выяснить, как изменяется внутренняя структура кожи при растяжении, и затем отразить эти изменения в определяющем соотношении, было проведено гистологическое исследование кожи при помощи световой микроскопии.

Материалом исследования послужила кожа с внутренней поверхности бедра двух женщин 65 и 38 лет. Кусочки кожи фиксировали в 10%-м нейтральном формалине и заливали в парафин. При помощи микротома (рис. 4) изготавливали срезы толщиной 20 мкм. Далее срезы депарафинировали и обрабатывали красителями.

Рис. 4. Ротационный микротом

а б

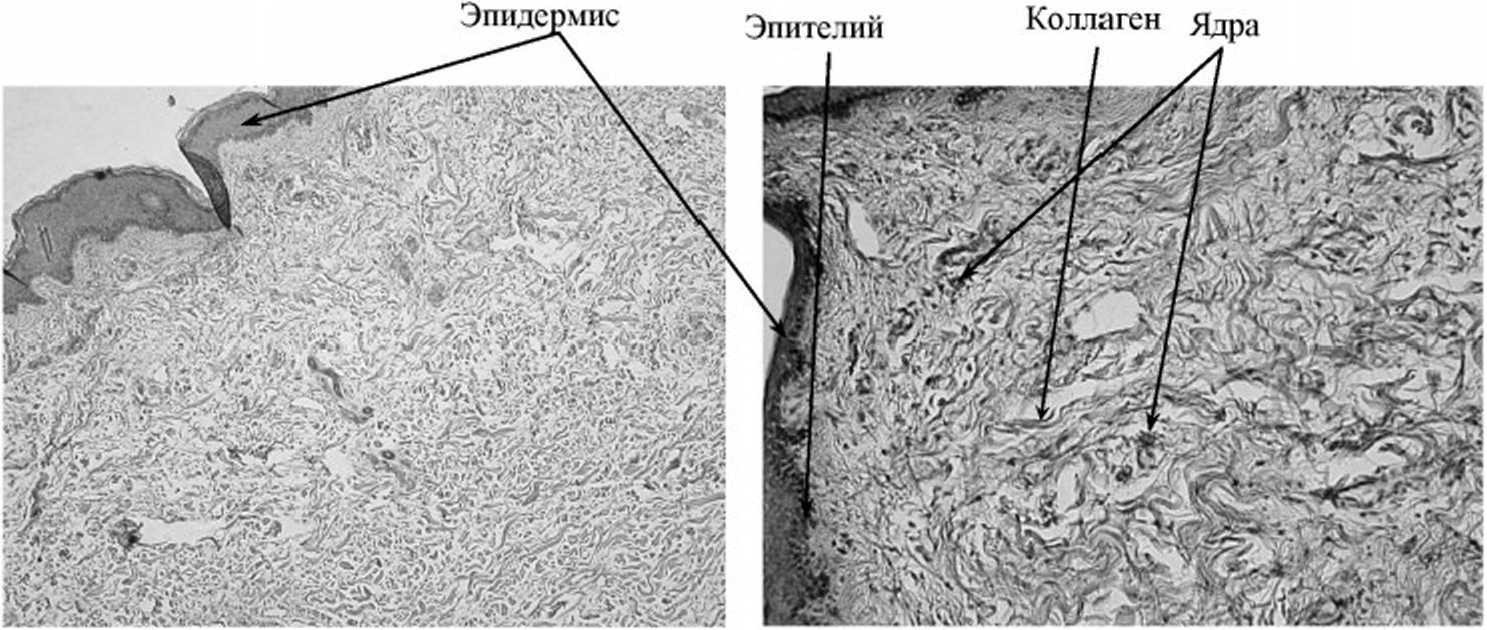

Рис. 5. Кожа бедра недеформированная, эпидермис и дерма, окраска: гематоксилин и эозин, увеличение в 10 раз: а - женщина 65 лет: б - женщина 38 лет

С поверхности виден ороговевший, плоский многослойный эпителий (рис. 5, 6). В сосочковом и подсосочковом слоях дермы пучки коллагеновых волокон расположены без всякого порядка и взаимно не пересекаются. В нижних частях дермы пучки расположены параллельно поверхности кожи и пересекаются. Наиболее грубые волокна и пучки расположены ближе к подкожной жировой клетчатке, наиболее нежные - в верхней части дермы. Коллагеновые пучки сами по себе обладают слабой способностью к растяжению, однако их волнообразное расположение усиливает эту способность. Между коллагеновыми пучками разбросано небольшое количество клеток - фибробластов, имеющих бледное ядро овальной или веретенообразной формы [13].

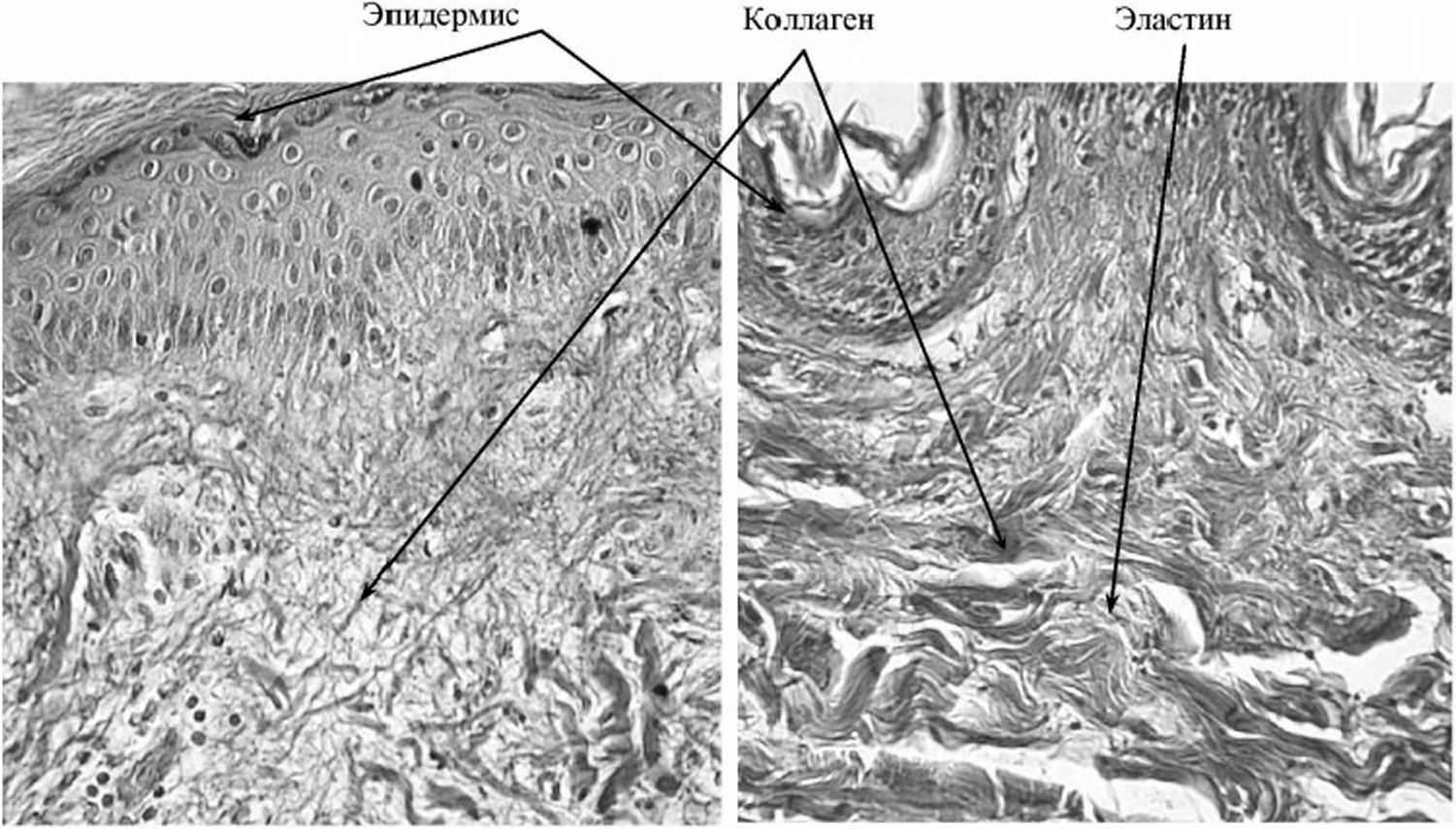

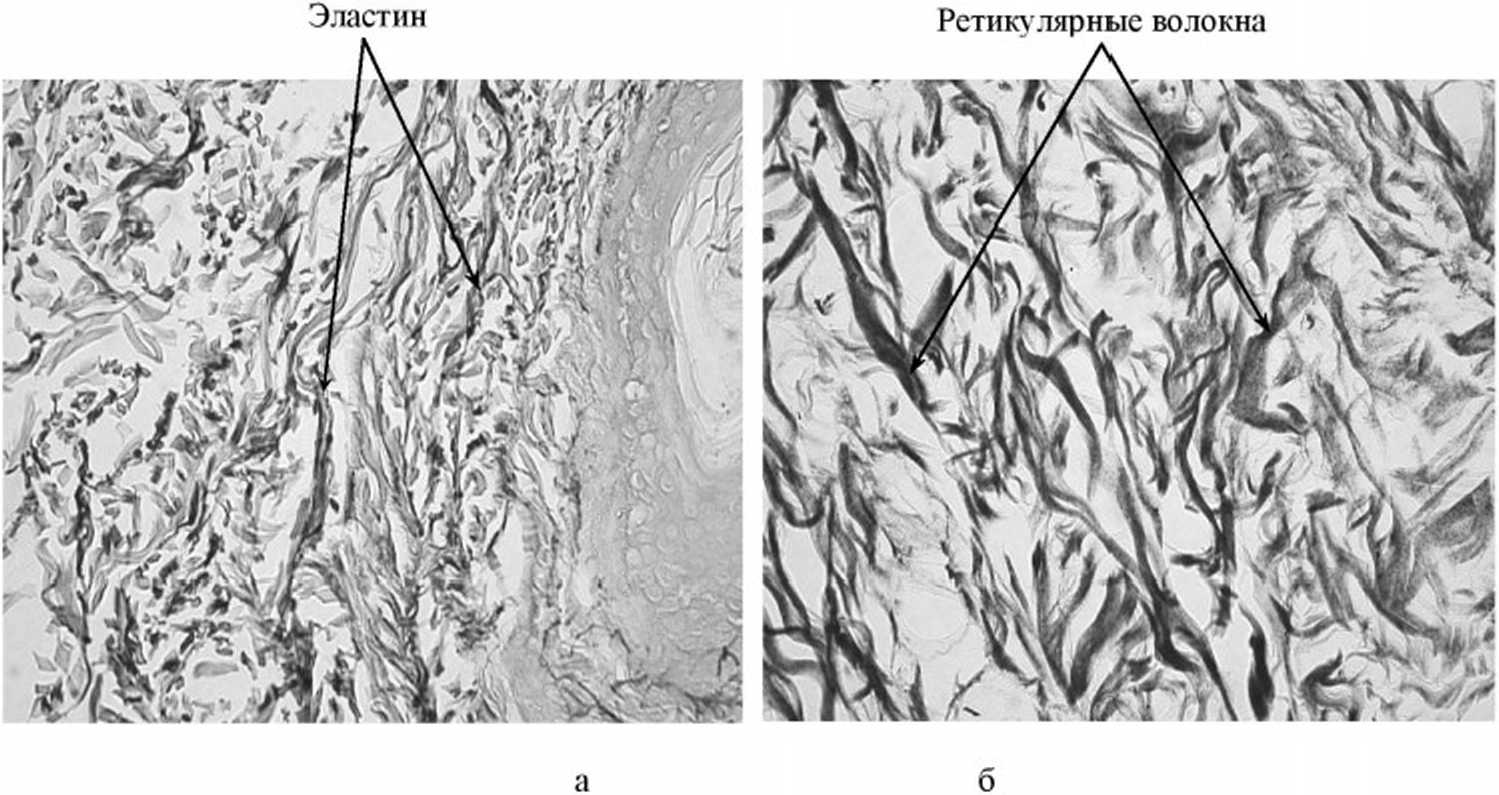

Коллагеновые пучки тесно переплетаются с сетью эластических волокон, располагающихся в пространствах между первыми (рис. 7а). Эластические волокна слегка волнистые. Они толще и их намного больше в нижней части дермы, где их расположение напоминает расположение коллагеновых волокон - главным образом параллельно поверхности кожи. В сосочках эластические волокна направляются кверху и расщепляются на отдельные волоконца, способствующие тесной связи между эпидермисом и дермой.

а

б

Рис. 6. Кожа бедра недеформированная. эпидермис и дерма, окраска по Ван Гизону. увеличение в 40 раз: а - женщина 65 лет: б - женщина 38 лет

а

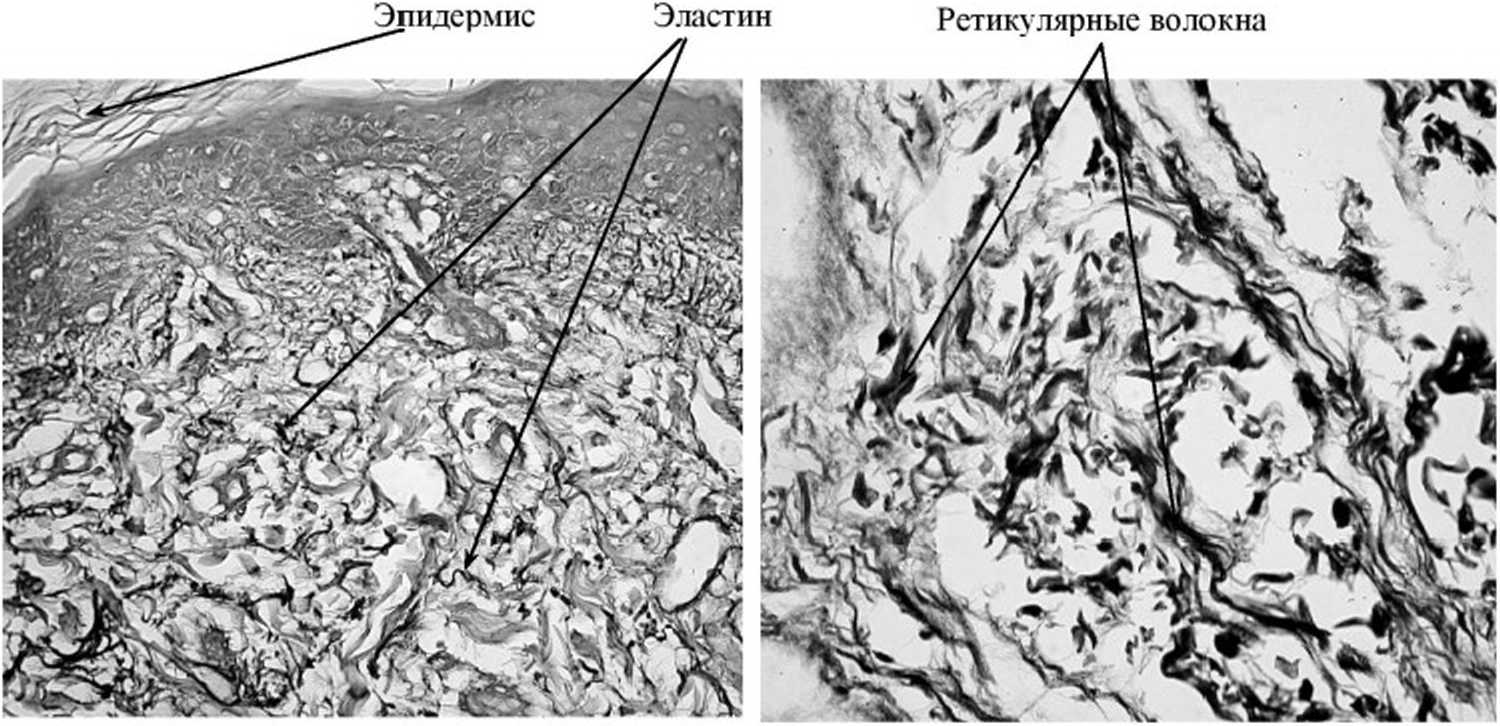

Рис. 7. Кожа бедра недеформированная, женщина 65 лет: а - эпидермис и дерма, окраска пикрофуксин и фуксилин. увеличение в 40 раз: б - эпидермис и дерма, окраска по Фу ту, увеличение в 40 раз

Ретикулярные волокна образуют третью систему волокон в коже (рис. 76). Они не видны при применении обычных красок, но окрашиваются серебром (краской Фута). В настоящее время считают, что ретикулярная ткань кожи представляет собой незрелый коллаген («преколлаген»), или коллаген, находящийся в состоянии отдельных волоконец; коллаген же является компактной ретикулярной тканью. Нормальная кожа содержит лишь небольшое количество ретикулярных волокон, так как вся ретикулярная ткань находится в зрелом виде, т. е. в виде коллагена. Образование коллагеновых волокон из ретикулярной ткани обуславливает зависимость механических свойств кожи от возраста. В работах [1, 14-17] были получены аналогичные результаты, а также отмечалось, что волокна коллагена преимущественно располагаются вдоль линий Лангера.

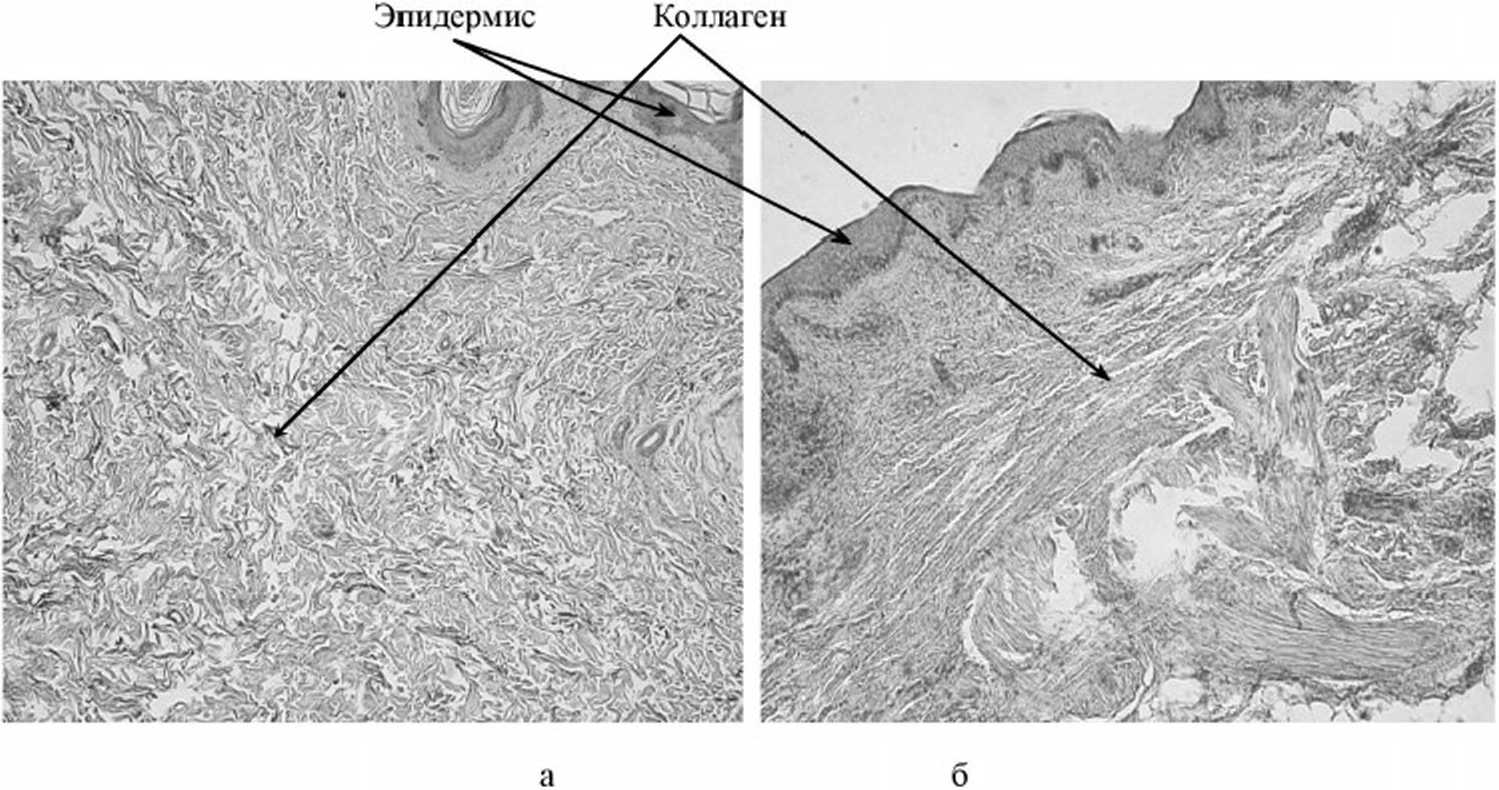

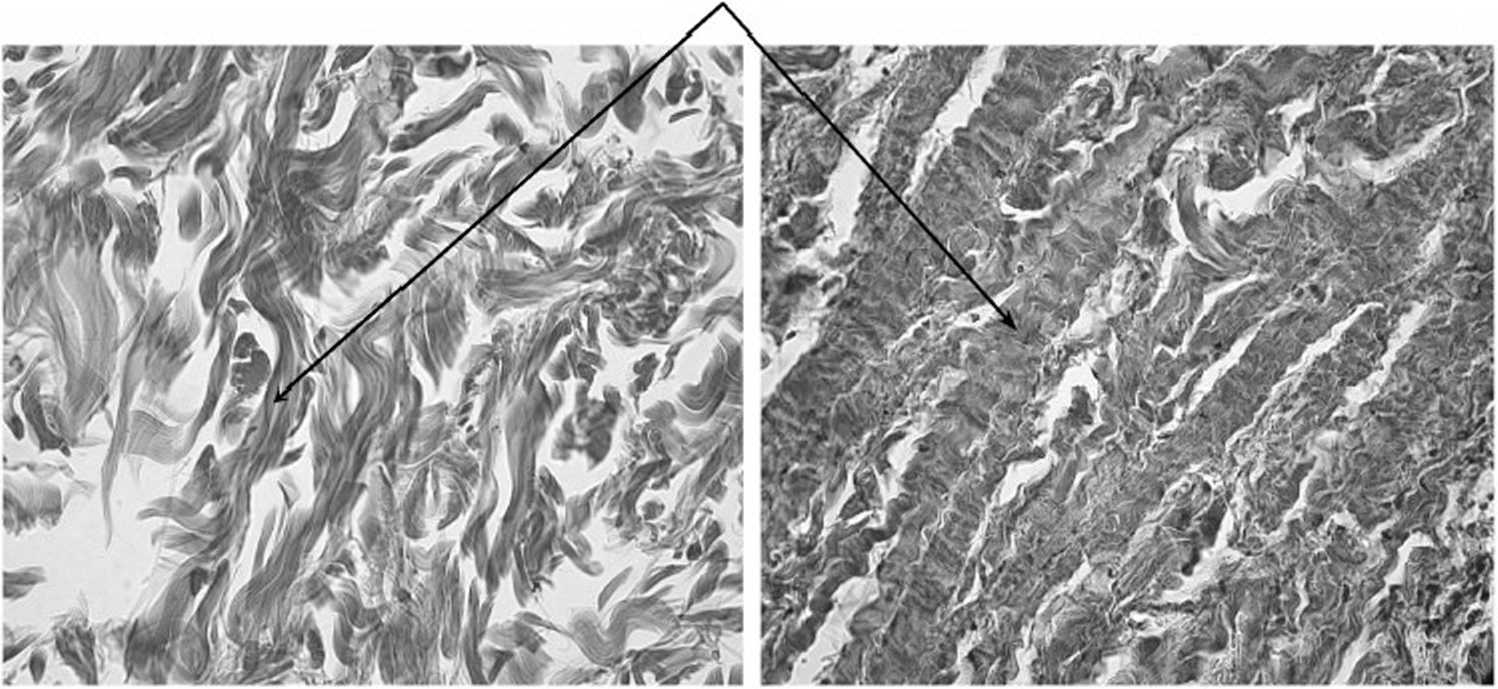

После растяжения (рис. 8а, 86) плоский эпителий не изменился, сосочки стали более сглаженными. Во всех слоях дермы коллагеновые волокна разместились более упорядоченно, в направлении действия приложенной силы, расстояние между ними уменьшилось. Волокна расположились параллельно поверхности кожи, они стали толще, и плотность их увеличилась. Появились прерывистость, разволокнение пучков и стали видны концы волокон (рис. 8в). В молодой коже появилась «волнистость» (гофрированность) волокон (рис. 8г).

Эластические волокна (рис. 9а) приняли упорядоченный ход перпендикулярно поверхности эпидермиса. Появились прерывистость хода, мелкие фрагменты и разорваность волокон. Ретикулярные волокна (рис. 96) так же, как и коллагеновые, приобрели упорядоченный ход.

В результате исследования установлено, что при растяжении кожи происходит изменение ее структуры. Это отмечалось и в работе [14], где при растяжении кожи живота было обнаружено, что волокна коллагена сближаются и появляются их разрывы. Вслед за изменением коллагенового каркаса дермы начинает растягиваться эпидермис и переориентируются эластические волокна. Полученные данные также показывают, что при растяжении кожи возникают структурные изменения коллагеновых волокон. Они сопровождаются выпрямлением волокон и расслоением волокон в пучке, а также разрывом некоторых волокон. Происходящие явления обуславливают вязкоупругое поведение материала.

Моделирование механических свойств кожи человека

Для построения определяющих соотношений существуют три подхода: макромеханический, микромеханический и мезомеханический. В работе [11] был использован макромеханический подход для построения определяющего соотношения для кожи. Микромеханический подход основан на анализе взаимодействий, имеющих место между атомами или молекулами вещества, что представляет существенные трудности и на данный момент не позволяет построить определяющее соотношение. Мезомеханический подход позволяет учесть структурные изменения и вместе с гистологическими исследованиями дает возможность более корректного построения определяющего соотношения.

Гистологические исследования показывают, что во внутренних слоях кожи волокна коллагена, воспринимающие нагрузку, упорядочены, но имеют волнообразное расположение. В близких к поверхности слоях волокна коллагена расположены хаотично. При деформировании происходит выпрямление волокон коллагена во внутренних слоях и упорядочивание волокон в слоях, которые расположены ближе к поверхности. Эти эффекты обеспечивают «задержку» деформации и вызывают эффект ползучести материала. При дальнейшем нагружении все волокна упорядочиваются и воспринимают нагрузку, что ограничивает ползучесть. При фиксировании деформации эффект переориентации коллагеновых волокон обуславливает релаксацию напряжений,

Коллаген

в г

Рис. 8. Кожа бедра после растяжения: а - женщина 65 лет. эпидермис и дерма, окраска: гематоксилин и эозин, увеличение в 10 раз; б - женщина 38 лет. эпидермис и дерма, окраска: гематоксилин и эозин, увеличение в 10 раз; в - женщина 65 лет. дерма, окраска по Ван Гизону. увеличение в 40 раз; г - женщина 38 лет. дерма, окраска по Ван Гизону. увеличение в 40 раз но так как коллагеновые волокна во внутренних слоях кожи натягиваются, то полной релаксации напряжений быть не должно.

Описанные явления (ограниченная ползучесть и неполная релаксация напряжений) описываются моделью Кельвина (рис. 10), где упругий элемент с модулем упругости Ех характеризует поведение волокон коллагена во внутренних слоях кожи, а комбинация упругого и вязкого элементов с параметрами Е2 и т|2, соответственно, характеризует слои кожи, в которых имеет место переориентация волокон коллагена.

Рис. 9. Кожа бедра после растяжения, женщина 65 лет: а - эпидермис и дерма, окраска: пикрофуксин и фуксилин. увеличение в 40 раз: б - дерма, окраска по Футу, увеличение в 40 раз

Волокна эластина при растяжении становятся перпендикулярными поверхности кожи и не воспринимают растягивающую нагрузку.

Математически связь между напряжением а и деформацией 8 в упругом элементе имеет вид а = Ее, (1)

где Е - модуль упругости. Соответствующее выражение для вязкой жидкости (ньютоновская жидкость)

а = 3x\dzldt, (2)

где г| - вязкость, a d^dt - скорость деформации. Для вязкоупругого материала, такого как кожа человека, ни уравнение (1), ни (2) не могут быть использованы, и необходимо ввести комбинацию этих уравнений.

Модель Кельвина [12] является трехпараметрической и состоит из последовательного соединения упругого элемента с параллельным соединением упругого и вязкого элементов (рис. 10). Напряжения обеих частей равны, а полная деформация будет складываться из деформаций частей

8 = 8,+82.(3)

Напряжения будут, соответственно, равны

о* = Ехгх, о = 3г|282 + £282.(5)

Выразим деформацию второй части из (3) и подставим в уравнение (5)

а = Зт|2 (е - 8,) + £2 (е - 8,).(6)

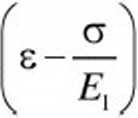

Из уравнения (4) выразим 8! и подставим в (6)

Рис. И. Релаксометр осевого растяжения: 1-станина; 2 - нагружающее устройство: 3-силоизмерительная балка равного сопротивления изгибу: 4 - индикатор часового типа с ценой деления от 1 до 10 мкм

о = Зт|2

8-— + Е Е.

После преобразования получим уравнение, описывающее систему: р.п + ^о^.е + ^е.

3tl 1 1 3r|7 .

гдер,=— р0= — +—; 4,=—“, q0=l.

ЕХЕ2 Ех Е2 Е2

Преобразуем уравнение (8). Связь между нормальными напряжениями и деформациями имеет вид:

о + Хо = E(s + ne),

E = EV

. е, + е2 е3

Х = — ----, ц = ——,

Зц2 Зп2

где Е - мгновенный модуль упругости, — <— характеризует время запаздывания X |4

к D Ер системы на изменение нагрузки и деформации. Величина — называется длительным

X модулем упругости Е . При длительном нагружении, когда скоростями можно пренебречь, связь между напряжениями и деформациями будет выражаться через длительный модуль упругости.

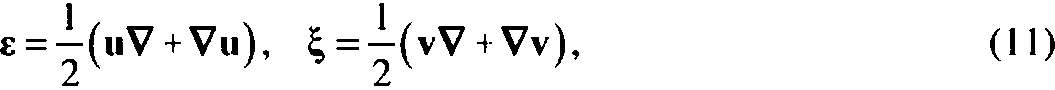

Следуя Циглеру [18], для несжимаемого, геометрически линейного, однородного материала Кельвина определяющие соотношения имеют вид:

s + Xs = Е^ + цеХ V v = 0.

(Ю)

где s - тензор девиатора напряжений,

тензоры деформации и деформации скорости, соответственно, и - вектор перемещения точки, v - вектор скорости точки, V - оператор Гамильтона, точкой обозначена производная по времени.

Представленное определяющее соотношение (10) верно, по предположению, в системе отсчета, которая движется вместе с представительным объемом материала. Согласно теореме Коши-Гельмгольца поле скоростей бесконечно малого элемента сплошной среды описывается соотношением:

v(r') = v(r) + W-(r’-r)+£-(r'-r), (12)

где г’ и г - радиус-векторы рассматриваемой точки и полюса относительно некоторой неподвижной точки, соответственно.

W=-(vV-Vv), или Ж. =-------

2 21^ ах,)

тензор вихря (vorticity tensor). Здесь имеются в виду декартовы координаты.

Для правильного перехода к неподвижной системе отсчета (reference frame) необходимо, чтобы соотношение (10) удовлетворяло принципу индифферентности [19,20]. Анализ соотношения (10) показывает, что тензоры s, е и <^ обладают свойством индифферентности, а тензор s - нет. Это связано с тем, что производные по времени, вычисленные в системе отсчета, которая движется вместе с представительным элементом материала, и в неподвижной системе отсчета отличаются. Поэтому при вычислении производной по времени в неподвижной системе отсчета необходимо учитывать движение подвижной системы отсчета и использовать коротационную производную Яуманна-Нолла (Jaumann-Noll) от тензора s:

sv =s-W-s + s-W, (14)

тогда индифферентное соотношение для материала Кельвина (кожи) принимает вид:

sv + Xs = Е(^ + це), Vv = 0.

Физический смысл производной Яуманна-Нолла заключается в том, что она позволяет в неподвижной системе отсчета определить изменение тензора относительно подвижной системы отсчета, движущейся вместе с представительным объемом 1 сплошной среды с угловой скоростью w = —rot v .

Эксперимент

Для определения коэффициентов модели Кельвина была проведена серия одноосных экспериментов при помощи релаксометра (рис. 11). Для исследования брали кожу с внутренней поверхности бедра с ампутированных нижних конечностей. Хранение и транспортировка кожи осуществлялись в физиологическом растворе при пониженной температуре. Перед экспериментом лоскуты вынимались из раствора, нагревались до комнатной температуры, и после этого проводились испытания. С момента забора ткани до проведения эксперимента проходило не более суток.

Для создания одинаковых условий исследования из лоскутов кожи, предварительно освобожденных от подкожно-жировой клетчатки, при помощи вырубного ножа вырезали образцы с рабочей частью 6 мм.

Для определения длительного модуля упругости Е* с экспериментального графика растяжения-релаксации снимались следующие данные: деформация образца е0 после фазы растяжения с( и напряжение в конце фазы релаксации а2. Таким образом, находится модуль Е*: E*=G2/bQ. Коэффициент X (ц) вычислялся следующим способом: по экспериментальной кривой определялось экспериментальное напряжение (деформация) в образце в различные моменты времени, а теоретическое напряжение (деформация) вычислялось по формуле (9) для того же момента времени. Исходя из минимума суммы квадратов разности между экспериментальными и теоретическими величинами, был подобран коэффициент X (ц).

Полученные результаты приведены в табл. 1, 2.

Таблица 1

Экспериментальные значения для модели Кельвина

|

Возраст |

Пол |

х, с' |

Е*, МПа |

?, с' |

Е, МПа |

Место изъятия образца кожи |

|

49 лет |

муж. |

0,16±0,05 |

3,5±0,2 |

0,038±0,005 |

14,7 |

Живот |

|

52 года |

жен. |

0,2±0,05 |

4,17±0,3 |

0,04±0,004 |

20,85 |

Бедро |

|

61 год |

жен. |

0,23±0,04 |

3,8±0,2 |

0,037±0,003 |

23,6 |

Бедро |

|

65 лет |

жен. |

0,21 ±0,03 |

3,2±0,3 |

0,032±0,004 |

21 |

Бедро |

|

70 лет |

жуж. |

0,15±0,03 |

4,6±0,4 |

0,023±0,003 |

30 |

Бедро |

|

73 года |

жен. |

0,15±0,04 |

2,5±0,3 |

0,025±0,003 |

18,7 |

Бедро |

|

78 лет |

жуж. |

0,13±0,02 |

2,8±0,2 |

0,018±0,003 |

20,2 |

Бедро |

|

85 лет |

жен. |

0,1 ±0,03 |

3±0,5 |

0,02±0,004 |

15 |

Бедро |

Таблица 2

Значения предела прочности ______________

|

Возраст, пол |

ад, МПа |

Место изъятия образца кожи |

|

Мужчина 70 лет |

16,7 |

Бедро |

|

Мужчина 78 лет |

18,1 |

Бедро |

|

Женщина 38 лет |

15,2 |

Бедро |

|

Женщина 65 лет |

12 |

Бедро |

|

Женщина 85 лет |

13,4 |

Бедро |

Выводы

Микроскопическое исследование гистологических препаратов кожи до растяжения показало, что в слоях дермы пучки коллагеновых волокон расположены без всякого порядка. На препаратах после растяжения наблюдаются изменения в гистоструктуре кожи. Коллагеновые волокна перемещаются в направлении действия приложенной силы, выпрямляются, сближаясь, становятся толще, чем до растяжения. Эластические волокна переориентируются и распределяются между коллагеновыми пучками. Наблюдаемое изменение структуры кожи обуславливает её вязкоупругие свойства.

В результате исследования подтверждено, что кожа с различных анатомических областей тела человека имеет различные свойства (табл. 1). Это связано с различным строением дермы (ориентация коллагеновых волокон) и различиями в площади поперечного сечения ткани.

Проведенные гистологические исследования могут служить основой для дальнейшего построения новых моделей кожи на уровне мезомеханики, которые более точно могут описать реальные структурные процессы при деформировании.

Из полученных экспериментальных результатов видно, что кожа имеет различные механические свойства с возрастом. Это подтверждается и другими исследованиями [16, 17], однако в этих работах исследован только предел прочности кожи. Обнаружено также, что свойства ткани у мужчин и женщин имеют существенные отличия. Значения предела прочности (табл. 2), измеренные для одного и того же места на теле человека, у женщин, как правило, меньше, чем у мужчин, из-за различной толщины кожи.

В работе предложено определяющее соотношение для кожи и определены его параметры на основе экспериментов по одноосному растяжению образца. Полученные результаты могут быть использованы для расчета напряженно-деформированного состояния кожи при хирургических операциях.