О механизме молокоотдачи у коров при повышении разового удоя

Автор: Мещеряков В.П.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Молочная продуктивность

Статья в выпуске: 2 т.56, 2021 года.

Бесплатный доступ

Регуляция интенсивности перемещения молока по системе протоков молочной железы у коров осуществляется посредством изменения тонуса симпатической нервной системы. При этом характер сократительной реакции альвеолярного комплекса при накоплении в вымени разного количества молока в настоящее время не изучен. В представленной работе впервые установлено, что выведение повышенного количества молока сопровождается изменением показателей кровоснабжения вымени, вызванным повышением сократительной реакции альвеолярного комплекса. Нашей целью была оценка механизма сократительной реакции альвеолярного комплекса и молоковыведения у коров при повышении величины разового удоя. Исследование проводили во Всероссийском НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных (Калужская обл.) на 9 коровах ( Bos taurus taurus ) черно-пестрой породы 2-5-го отелов в первую половину лактации методом периодов. На каждой корове в контроле и опыте было проведено по 7 наблюдений. В контрольный период разовый удой коров колебался от 3,4 до 6,7 кг, в опытный его величина превышала контроль на 24,5 % (p

Коровы, разовый удой, показатели молоковыведения, кровоснабжение вымени, молокоотдача, молочная железа, симпатический тонус, альвеолярный комплекс, сократительная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/142229481

IDR: 142229481 | УДК: 636.2:591.14 | DOI: 10.15389/agrobiology.2021.2.347rus

Текст научной статьи О механизме молокоотдачи у коров при повышении разового удоя

У молочной железы различают секреторную и двигательную функции.

Контроль функциональной активности вымени у коров осуществляет симпатическая нервная система (1). В регуляции секреторной функции важную роль играют гормоны пролактин (2) и серотонин (3). Локальный механизм регуляции секреторной функции проявляется в начале лактации при повышении кратности доения одной из половин вымени (4, 5). Процесс образования молока в альвеолах происходит непрерывно. Для поддержания высокой секреторной активности молочной железы коров следует своевременно выдаивать (6). В условиях традиционного машинного доения сохраняется относительно постоянный интервал между доениями. Более частое доение на автоматизированных установках приводит к изменению состава молока (7). Выявлена положительная генетическая корреляция частоты доения на автоматизированных установках с показателями молочной продуктивности коров (8).

Двигательная функция вымени реализуется при молокоотдаче, которая заключается в быстром выходе альвеолярного молока в молочные протоки, ходы и цистерны под влиянием сокращающихся миоэпителиальных клеток, активном перемещении секрета по системе молочных протоков и ходов и выведении его из вымени. Для характеристики интенсивности молокоотдачи используют показатели внутривыменного давления (ВВД) (9, 10), а также параметры молоковыведения в условиях как традиционного (11-13), так и автоматизированного доения (14). На параметры ВВД и молоковыведения влияет величина разового удоя коров. Выявлена положительная корреляция величины удоя с длительностью машинного доения (13) и интенсивностью молоковыведения (11, 13). Установлено увеличение показателей интенсивности и продолжительности доения при возрастании величины разового удоя (12, 15). Обнаружена положительная взаимосвязь между величиной ВВД и количеством выдоенного молока из каждой четверти вымени (9), а также показано, что при повышении наполняемости вымени увеличивается максимальная величина ВВД при молокоотдаче (10).

Изучены механизмы, регулирующие интенсивность перемещения молока по системе протоков молочной железы. Установлено снижение сократительной реакции мышц сфинктера соска коров при ручной стимуляции вымени и высказано предположение, что изменение тонуса симпатической нервной системы молочной железы играет роль в процессе выведения молока (16). Эта гипотеза подтверждена экспериментально: α- и β-ад-ренорецепторы были обнаружены в соске (17-20) и крупных молочных протоках вымени коров (19, 20). Выведение молока из молочной железы регулируется симпатической нервной системой через влияние на адренорецепторы гладких мышц молочных протоков, ходов, цистерны вымени и соска. Стимуляция α-адренорецепторов вымени вызывает сокращение соска (17), выводных протоков молочной железы (21), торможение процесса молоко-выведения (22) и приводит к снижению максимальной интенсивности мо-локовыведения при доении (21, 23). Блокада α-адренорецепторов вымени с помощью празозина предотвращает сокращение соска и вызывает релаксацию мышц его сфинктера (24). В ответ на введение β-адреномиметиков у коров происходит релаксация мышц сфинктера соска (17) и повышение интенсивности молоковыведения в процессе машинного доения (21, 23). Предполагается, что гладкие мышцы крупных молочных протоков вымени оказывают большее влияние на интенсивность молоковыведения, чем мышцы соска и его сфинктера (21, 23). Индивидуальная способность коров к молокоотдаче обусловлена соотношением α- и β-адренорецепторов в соске (18). В паренхиме молочной железы обнаружены очень небольшие концентрации адренорецепторов, поэтому вероятность влияния симпатической адренергической системы на альвеолярный комплекс низка (19, 20). С помощью параметров ВВД и молоковыведения можно определить характер молокоотдачи в ее начальной стадии, но нельзя объективно оценить интенсивность сократительной реакции миоэпителия и альвеол.

Ранее мы выявили тесную взаимосвязь основных параметров моло-ковыведения со степенью кровоснабжения вымени перед доением (25) и динамикой его кровоснабжения в период машинного доения (26). Предполагается (27), что повышение кровоснабжения молочной железы в процессе доения вызвано изменением тонуса кровеносных сосудов органа вследствие сжатия и расширения альвеол. Параметры кровоснабжения вымени, регистрируемые при молокоотдаче, отражают активность сократительной реакции альвеол.

В настоящей работе установлено, что выведение повышенного количества молока сопровождается изменением показателей кровоснабжения вымени, вызванным повышением сократительной реакции альвеолярного комплекса.

Нашей целью была оценка механизма сократительной реакции альвеолярного комплекса и молоковыведения у коров при повышении величины разового удоя.

Методика. Исследование проводили методом периодов на 9 коровах ( Bos taurus taurus ) черно-пестрой породы 2-5-го отелов в первую половину лактации (Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных, Калужская обл.). На каждой корове в контроле и опыте было проведено по 7 наблюдений. В контрольный период разовый удой коров колебался от 3,4 до 6,7 кг, в опытный период его величина превышала контроль на 24,5 % (p < 0,001), что достигалось посредством изменения периода между доениями.

Доение осуществляли доильным аппаратом АДУ-1, перед началом доения в течение 10 с проводили влажную гигиеническую обработку сосков, после которой сразу подключали доильный аппарат. Параметры мо-локовыведения регистрировали с помощью ковшового счетчика-датчика (Латвия). По записи процесса выведения молока рассчитывали параметры молоковыведения (11).

Объемную скорость кровотока (ОСК) в вымени оценивали методом электромагнитной флоуметрии. Датчик кровотока («Nihon Kohden», Япония) накладывали на наружную срамную артерию вымени. До начала доения в течение 3 мин регистрировали средние значения ОСК (исходный период), затем проводили запись ОСК на протяжении доения. На кривой ОСК отмечали точки, характеризующие изменение кровоснабжения вымени: начала раздражения молочной железы, моментов резкого увеличения кровоснабжения и достижения его максимума, а также возвращения значений ОСК к исходным показателям. Рассчитывали длительность интервала до резкого увеличения ОСК и периода повышенного кровоснабжения молочной железы. Определяли среднее и максимальное значения ОСК и ее увеличение относительно исходных показателей в течение доения.

Параметры кровоснабжения вымени использовали для оценки интенсивности сократительной реакции альвеолярного комплекса. По продолжительности интервала от начала раздражения вымени до момента резкого увеличения кровоснабжения определяли латентный период молоко-отдачи (27). Длительность интервала повышенного кровоснабжения вымени соответствовала периоду сократительной реакции альвеол. Увеличение ОСК за период доения характеризовало величину амплитуды сжатия и расширения альвеолярного комплекса.

Статистическую обработку данных, корреляционный и регрессионный анализы проводили в программе Microsoft Excel. Определяли средние значения ( M) и стандартные ошибки средних (±SEM). Достоверность различий оценивали, используя t -критерий Стьюдента.

Результаты. Увеличение разового удоя приводило к изменению параметров моловыведения (табл. 1). В опыте было установлено сокращение периода выведения первой порции молока, увеличение средней и максимальной интенсивности молоковыведения.

1. Параметры молоковыведения у коров ( Bos taurus taurus ) черно-пестрой породы 2-5-го отелов в первую половину лактации в зависимости от разового удоя ( n = 9, M ±SEM, Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных, Калужская обл.)

|

Показатель |

Период |

|

|

контроль |

опыт |

|

|

Разовый удой, кг |

5,11±0,12 |

6,36±0,15* |

|

Машинный удой, кг |

4,51±0,13 |

5,77±0,16* |

|

Машинный додой, кг Интенсивность молоковыведения, кг/мин: |

0,61±0,03 |

0,58±0,03 |

|

средняя |

1,19±0,04 |

1,38±0,04* |

|

максимальная |

2,23±0,05 |

2,52±0,05* |

|

Выдоенность за первые 2 мин доения, % |

65,1±2,5 |

62,6±2,4 |

|

Латентный период выведения первой порции молока, с Продолжительность, с: |

12,3±0,8 |

7,8±0,7* |

|

доения (общая) |

265,7±6,4 |

283,0±6,8 |

|

машинного доения |

186,3±5,0 |

207,0±5,6* |

|

машинного додаивания |

79,4±2,8 |

76,0±2,9 |

Примечание. Описание контрольного и опытного периодов см. в разделе «Методика». * Различия с контрольным периодом статистически значимы при р < 0,001.

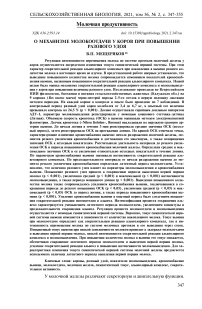

Повышение разового удоя приводило к увеличению машинного удоя, продолжительности машинного доения и вызвало четкую тенденцию к удлинению всего периода доения. Мы не выявили влияния повышения удоя на величину машинного додоя, продолжительность додаивания и показатель выдоенности за первые 2 мин доения. В опытный период была установлена высокая степень взаимосвязи ( r = - 0,73; p < 0,05) и рассчитано уравнение линейной регрессии между величиной разового удоя и продолжительностью периода выведения первой порции молока (рис., А).

Уравнение регрессии свидетельствовало о том, что при увеличении разового удоя у коров сокращался латентный период выведения фракции цистернального молока. Сокращение периода выведения первой порции молока, увеличение средней и максимальной интенсивности молоковыве-дения при выведении повышенного количества молока указывали на ускорение и повышение интенсивности молокоотдачи.

Отмеченное нами усиление интенсивности молоковыведения в опытный период согласуется с данными R.M. Bruckmaier с соавт. (10), которые при более наполненном вымени в процессе машинного доения установили увеличение количества выдоенного молока и выявили более продолжительный и интенсивный характер молоковыведения. Также показано, что стимуляция β -адренорецепторов вымени коров вызывает повышение удоя, максимальной интенсивности молоковыведения при машинном доении (21) и увеличение объема молока и скорости его выведения через катетер (17). При стимуляции α -адренорецепторов молочной железы наблюдалось снижение удоя и максимальной интенсивности молоковыведения (23). Блокада α -адренорецепторов вымени способствовала усилению процесса молоковыведения (24).

Установлено (17), что при снижении тонуса симпатической адрен- ергической нервной системы молочной железы наступает релаксация соска, способствующая ускорению выведения молока из вымени. Непосредственно от состояния тонуса сфинктера соска зависит такой показатель, как продолжительность периода выведения первой порции молока. В нашем эксперименте выведение повышенного количества молока сопровождалось снижением длительности этого периода (p < 0,001). Сокращение интервала выведения цистернальной порции молока в опытный период свидетельствовало о снижении тонуса сфинктера соска, а значит, и симпатической нервной системы вымени.

Очевидно, что от количества молока, накопленного в вымени перед доением, зависит симпатический тонус молочной железы. При наличии в ней небольшого количества молока симпатический тонус перед доением повышен. Выдаивание коров в этом случае сопровождается низкой интен- сивностью перемещения молока по системе протоков и выведения его через сосок. Увеличение количества молока в емкостной системе железы способ- ствует снижению ее тонуса и таким образом обеспечивает ускорение про- цесса выведения молока.

Взаимосвязь между продолжительностью выведения первой порции молока (А) , продолжительностью повышенного кровоснабжения вымени (Б) и величиной разового удоя у коров ( Bos taurus taurus ) черно-пестрой породы 2-5-го отелов в первую половину лактации ( n = 9, Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных, Калужская обл.) .

* Статистически значимо при p < 0,05.

От интенсивности мо-локовыведения зависит продолжительность доения. Если бы в опыте тонус вымени не изменился и интенсивность молоко-выведения осталась без изменения, то продолжительность доения увеличилась бы на 24,5 %, как и величина разового удоя. Однако вследствие снижения тонуса вымени и повышения интенсивности молоковыведе-ния в опытный период общая продолжительность доения увеличивалась только на 6,5 %. Учитывая функциональную зависимость интенсивности мо-локовыведения от тонуса молочной железы, продолжительность доения следует считать функцией интенсивности мо-локовыведения.

Выведение повышенного количества молока вызвало усиление кровоснабжения вымени по сравнению с контро- лем (табл. 2). В опытный период резкое повышение ОСК в вымени начиналось раньше и продолжалось дольше, чем в контроле. Средняя и макси- мальная ОСК, а также их увеличение относительно исходных значений за период выдаивания повышенного количества молока превысили аналогич- ные показатели в контроле.

В опытный период была выявлена тесная положительная связь (r = 0,74; p < 0,05) между величиной разового удоя и продолжительностью периода повышенного кровоснабжения вымени (см рис., Б). Согласно полученному уравнению регрессии, с увеличением количества молока в вымени при выдаивании возрастает длительность периода повышенного кровоснабжения вымени.

2. Показатели кровоснабжения вымени коров ( Bos taurus taurus ) черно-пестрой породы 2-5-го отелов в первую половину лактации в зависимости от разового удоя ( n = 9, M ±SEM, Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных, Калужская обл.)

|

Показатель |

Период |

|

контроль опыт |

|

*, ** Соответственно p < 0,05, р < 0,001 относительно контрольного периода.

Значения ОСК до начала доения и ее изменения в течение доения в контроле согласуются с данными, полученными нами ранее (26, 27). Тенденция к увеличению ОСК до начала доения в опыте была вызвана повышением разового удоя, что подтверждается ранее установленной взаимосвязью между значениями ОСК в половине вымени и величиной разового удоя (25).

Оценка интенсивности сократительной реакции альвеол с помощью параметров кровоснабжения вымени показала, что альвеолярной комплекс вовлечен в регуляцию выведения повышенного количества молока. В опытный период было установлено снижение продолжительности латентного периода молокоотдачи на 8,5 % (p < 0,05) и увеличение длительности периода сократительной реакции альвеол на 19,7 % (p < 0,001). В контроле значения средней и максимальной амплитуды сжатия альвеолярного комплекса составили соответственно 0,98±0,07 и 1,99±0,10 усл. ед. Возрастание разового удоя в опыте вызвало увеличение средней амплитуды сжатия альвеол на 24,5 % (p < 0,05), максимальной — на 16,1 % (p < 0,05). Сокращение латентного периода молокоотдачи, повышение амплитуды и продолжительности сокращения альвеол в опыте свидетельствуют о повышении общей сократительной реакции альвеолярного комплекса. Повышение сократительной реакции альвеол наступало в ответ на снижение тонуса симпатической нервной системы вымени при накоплении в нем большего количества молока.

Установленное ранее (10) сокращение латентного периода молоко-отдачи, интервала достижения максимального ВВД, повышение максимальной величины ВВД при молокоотдаче при увеличении интервала между доениями может свидетельствовать об усилении молокоотдачи. По мнению авторов, чем меньше заполнение альвеол молоком, тем больше времени требуется миоэпителиальным клеткам для эффективного перемещения альвеолярного молока через систему протоков молочной железы. Считается, что симпатическая нервная система влияет на процесс выведения молока не через регуляцию молокоотдачи, а посредством стимуляции и торможения адренорецепторов, расположенных в районе крупных протоков и цистерн молочной железы (20).

В связи с низкой концентрацией адренорецепторов в паренхиме вымени (19, 20) симпатическая нервная система не может оказывать прямого влияния на миоэпителиальные клетки. Их сократительная активность регулируется с помощью окситоцина, выход которого из нейрогипофиза также контролируется симпатической нервной системой. Установленное нами сокращение латентного периода молокоотдачи, повышение амплитуды и продолжительности сокращения альвеол в опыте указывало на возможное участие в этом процессе окситоцина. Одним из механизмов регуляции сократительной активности альвеолярного комплекса может быть изменение скорости и концентрации выхода окситоцина из нейрогипофиза. При возрастании количества молока в альвеолах при молокоотдаче, вероятно, возрастает скорость выхода и доставки гормона, а также увеличивается его концентрация в крови.

Таким образом, величина разового удоя у коров влияет на параметры молоковыведения и кровоснабжения вымени. Повышение разового удоя на 24,5 % не отразилось на показателе выдоенности за первые 2 мин доения, величине машинного додоя и продолжительности додаивания, но привело к уменьшению длительности выведения первой цистернальной фракции молока, увеличению интенсивности молоковыведения и продолжительности машинного доения. Изменение основных параметров молоковыведения указывало на ускорение и повышение интенсивности этого процесса при выведении повышенного количества молока. Также усиливалось кровоснабжение вымени, что выражалось в уменьшении времени до резкого увеличения кровоснабжения вымени, возрастании средней и максимальной объемной скорости кровотока за период доения, увеличении периода повышенного кровоснабжения вымени. Усиление кровоснабжения вымени было следствием повышения сократительной реакции миоэпителия и альвеол. При этом увеличивается амплитуда и продолжительность сокращений альвеол, что сопровождается удлинением латентного периода молокоотдачи. В регуляции молокоотдачи и молоковыведения участвует симпатическая нервная система. Предполагается, что тонус симпатической нервной системы вымени изменяется в зависимости от количества накопленного молока. Тонус вымени при молокоотдаче определяет как сократительную реакцию альвеолярного комплекса, так и интенсивность перемещения молока по системе молочных протоков и выведения его через сосок. Повышенный тонус при слабой заполненности вымени молоком приводит к задержке молоко-отдачи и выведения первой порции молока, низкой интенсивности сократительной реакции альвеолярного комплекса и молоковыведения. При повышении количества молока в вымени его тонус снижается, обеспечивая сокращение латентного периода молокоотдачи и выведения первой порции молока, усиление сократительной реакции альвеол и повышение интенсивности молоковыведения. Величина латентного периода выведения первой порции цистернального молока может служить критерием не только функционального состояния сфинктера соска, но и характеристикой изменения тонуса симпатической нервной системы вымени.

Список литературы О механизме молокоотдачи у коров при повышении разового удоя

- Peeters G., Coussenes R., Sierens G. Physiology of the nerves in the bovine mammary gland. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie, 1949, 79(1): 75-82.

- Lacasse P., Ollier S., Lollivier V., Boutinaud M. New insights into the importance of prolactin in dairy ruminants. Journal of Dairy Science, 2016, 99(1): 864-874 (doi: 10.3168/jds.2015-10035).

- Kessler E.C., Wall S.K., Hernandez L.L., Bruckmaier R.M., Gross J.J. Shot communication: Circulating serotonin is related to the metabolic status and lactation performance at the onset of lactation in dairy cows. Journal of Dairy Science, 2018, 101(12): 11455-11460 (doi: 10.3168/jds.2018-14626).

- Wall E.H., McFadden T.B. The effect of removal or four-times-daily milking on mammary expression of genes involved in the insulin-like growth factor-1 axis. Journal of Dairy Science, 2010, 93(9): 4062-4070 (doi: 10.3168/jds.2010-3162).

- Murney R., Stelwagen K., Wheeler T.T., Margirison J.K., Singh K. The effect of milking frequency in early lactation on milk yield, mammary cell turnover, and secretory activity in grazing dairy cows. Journal of Daily Science, 2015, 98(1): 305-311 (doi: 10.3168/jds.2014-8745).

- Davis S.R. TRIENNIAL LACTATION SYMPOSIUM/BOLFA: Mammary growth during pregnancy and lactation and its relationship with milk yield. Journal of Animal Science, 2017, 95(12): 5675-5688 (doi: 10.2527/jas2017.1733).

- Lavendahl P., Chagunda G.G. Covariance among milking frequency, milk yield, and milk composition from automatically milked cows. Journal of Dairy Science, 2011, 94(11): 5381-5392 (doi: 10.3168/jds.2010-3589).

- Nixon M., Bohmanova J., Jamrozik J., Schaeffer L.R., Hand K., Miglior F. Genetic parameters of milking frequency and milk production traits in Canadian Holsteins milked by an automated milking system. Journal of Dairy Science, 2009, 92(7): 3422-3430 (doi: 10.3168/jds.2008-1689).

- Graf G.C., Lawson D.M. Factors affecting intramammary pressure. Journal of Dairy Science, 1968, 51(10): 1672-1675 (doi: 10.3168/jds.S0022-0302(68)87250-9).

- Bruckmaier R.M., Hilger M. Milk ejection in dairy cows at different degrees of udder filling. Journal of Dairy Research, 2001, 68(3): 369-376 (doi: 10.1017/S0022029901005015).

- Кокорина Э.П. Условные рефлексы и продуктивность животных. М., 1986.

- Tancin V., Ipema B., Hogewerf P., Macuhová I. Sources of variation in milk flow characteristics at udder and quarter levels. Journal of Dairy Science, 2006, 89(3): 978-988 (doi: 10.3168/jds.S0022-0302(06)72163-4).

- Goft H., Duda J., Dethlefsen A., Worstorff H. Untersuchungen zur zuchterischen Verwendung der Melkbarkeit beim Rind unter Berucksichtigung von Milchflupkurven. Zuchtungskunde, 1994, 66(1): 23-37.

- Juozaitiene V., Juozaitis A., Zymantiene J., Spancerniene U., Antanaitis R., Zilaitis V., Tusas S., Yilmaz A. Evaluation of automatic milking system variables in dairy cows with different levels of lactation stage and reproduction states. Journal of Dairy Research, 2019, 86(4): 410-415 (doi: 10.1017/S0022029919000670).

- Sandrucci A., Tamburini A., Bava L., Zucali M. Factors affecting milk flow traits in dairy cows: Results of a field study. Journal of Dairy Science, 2007, 90 (3): 1159-1167 (doi: 10.3168/jds.S0022-0302(07)71602-8).

- Lefcourt A.M. Effect of teat stimulation on sympathetic tone in bovine mammary gland. Journal of Dairy Science, 1982, 65(12): 2317-2322 (doi: 10.3168/jds.S0022-0302(82)82503-4).

- Bernabé J., Peeters G. Studies on the motility of smooth muscles of the teats in lactating cows. Journal of Dairy Research, 1980, 47(3): 259-275 (doi: 10.1017/S0022029900021154).

- Roets E., Vandeputte-Van Messom G., Peeters G. Relationship between milkability and adreno-ceptor concentration in teat tissue in primiparous cows. Journal of Dairy Science, 1986, 69(12): 3120-3130 (doi: 10.3168/jds.S0022-0302(86)80776-7).

- Hammon H.M., Bruckmaier R.M., Honegger U.E., Blum J.W. Distribution and density of a-and p-adrenergic binding sites in the bovine mammary gland. Journal of Dairy Research, 1994, 61(1): 47-57 (doi: 10.1017/S0022029900028041).

- Wellnitz O., Zurbriggen A., Friis R.R., Blum J.W., Bruckmaier R.M. a1c- and p2- adrenergic receptor mRNA distribution in the bovine mammary gland detected by competitive RT-PCR. Journal of Dairy Research, 2001, 68(4): 699-704 (doi: 10.1017/S0022029901005076).

- Inderwies T., Riedl J., Kiossis E., Brickmaier R.M. Effects of a- and p-adrenergic receptor stimulation and oxytocin receptor blockade on milking characteristics in dairy cows before and after removal of the teat sphincter. Journal of Dairy Research, 2003, 70(3): 289-292 (doi: 10.1017/S0022029903006289).

- Марков А.Г., Мильке Г. Физиологический эффект a-адреномиметика мезатона на моло-ковыделительную реакцию у коров. Сельскохозяйственная биология, 1989, 24(2): 127-129.

- Inderwies T., Pfaffl M.W., Bruckmaier R.M. Milking characteristics and their relation to adrenergic receptor mRNA expression and ligand binding in the mammary gland of dairy cows. Domestic Animal Endocrinology, 2003, 25(3): 275-286 (doi: 10.1016/S0739-7240(03)00059-6).

- Vandeputte-Van Messom G., Bernabe J., Burvenich C., Peeters G. Effect of prazozin on the function of the teat sphincter in lactating cows. Journal of Dairy Research, 1984, 51(2): 219-226 (doi: 10.1017/S0022029900023475).

- Мещеряков В.П., Шевелев Н.С. Об интенсивности кровоснабжения вымени коров перед доением и показателях доения. Сельскохозяйственная биология, 2010, 4: 124-126.

- Шевелев Н.С., Мещеряков В.П. Сопряженность динамики молоковыведения и кровоснабжения вымени коров в процессе выдаивания. Сельскохозяйственная биология, 2008, 4: 80-85.

- Мещеряков В.П. Кровоснабжение вымени у медленно выдаиваемых коров при выведении цистернальной и альвеолярной фракций молока. Известия ТСХА, 2013, 3: 89-101.