О некоторых коррупциогенных факторах российской системы публичных закупок

Автор: Хвалынский Д.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Актуальные вопросы политики и права

Статья в выпуске: 3-4 (12), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140108877

IDR: 140108877

Текст статьи О некоторых коррупциогенных факторах российской системы публичных закупок

На протяжении 8 лет вопросы размещения публичных заказов в России регулировались Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - закон № 94-ФЗ). 05.04.2013 принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон № 44-ФЗ), вступивший в силу с 01.01.2014.

Следует отметить, что управление в системе государственного заказа как по закон № 94-ФЗ, так и по закону № 44-ФЗ носит исключительно институциональную природу, и развитию механизмов мотивационного управления в них внимания не уделяется.

Принятые правовые нормы создают крайне регламентированную систему процедуры определения поставщиков по государственным и муниципальным контрактам, при которой заказчик практически полностью утратил влияние на процесс определения контрагентов. В целом действующую в настоящее время систему управления государственным заказом можно представить в виде следующей модели (см. рис. 2):

Рис. 1 Действующая система управления госзакупками в РФ

Федеральный центр устанавливает правила проведения публичных закупок, при этом публичному заказчику (агенту) доступны следующие варианты решений:

-

1) обеспечить необходимую результативность закупки (гарантировать качество поставляемой продукции и услуг) путем нарушения установленных правил (например, путем проведения неконкурентных процедур);

-

2) улучшить результативность закупки в ущерб ее экономической эффективности путем увеличения количества требуемых характеристик продукции (в результате сокращения возможностей поставок заменителей оригинальной продукции);

-

3) улучшить экономическую эффективность закупки в ущерб ее результативности путем сокращения количества требуемых характеристик продукции (в результате усиления конкуренции за получение заказа);

-

4) обеспечить соблюдение установленных правил с минимизацией негативных последствий от решений №2 и №3.

Институционально число степеней свободы указанных действий заказчика ограничивается рядом условий. В целях неуклонного соблюдения заказчиками установленных правил была создана широкомасштабная система контроля за размещением заказов и применения наказаний за допускаемые нарушения процедуры. В эту системы включены органы прокуратуры, полиция, антимонопольные органы, счетные палаты, Федеральное казначейство, органы внутреннего финансового контроля, региональные и муниципальные органы в сфере контроля за размещением заказов, а также главные распорядители бюджетных средств и органы, уполномоченные на регулирование контрактной системы. В результате, федеральный центр фактически исключил случаи публичных закупок, проводимых по п.1, без соблюдения установленных федеральных правил.

Среди оставшихся вариантов выбора заказчика наиболее желательным на первый взгляд действием представляется п.2 – улучшение результативности закупки в ущерб ее экономической эффективности путем увеличения количества требуемых характеристик продукции. Пределом увеличения количества характеристик закупаемой продукции является описание всех существующих характеристик конкретной продукции отдельного производителя, т.е. иными словами заказ конкретной торговой марки, что в соответствии с действующими законодательством рассматривается как ограничение конкуренции и сопровождается административными штрафами.

Следующим по привлекательности решением для заказчика является п.3 – улучшение экономической эффективности закупки. Вместе с тем в связи с особенностью бюджетного процесса в России экономия заказчиком выделенных средств и возврат их обратно в бюджет чреваты уменьшением лимитов бюджетных ассигнований следующего года, что является своего рода наказанием для «экономного» заказчика, т.к. у последнего отсутствует уверенность, что в следующем году ему удастся провести столь же эффективную закупку требуемой ежегодно продукции и выделенных средств будет достаточно для обеспечения текущей деятельности заказчика.

В результате, заказчики не только не заинтересованы в получении экономии бюджетных средств, но и, наоборот, стимулируются в настоящее время к расходованию выделенного финансирования в полном объеме независимо от эффективности расходов.

Все это свело число степеней свободы публичного заказчика всего к одному ненаказуемому решению – поиску точки равновесия, при которой закупаемая продукция была бы описана максимально подробно (такое описанию соответствовала бы продукция нескольких производителей), и в результате закупки отсутствовала бы экономия бюджетных средств.

Таким образом, закупочное законодательство РФ уже своими институциональными ограничениями подталкивает заказчика к коррупционным переговорам с поставщиками, результатом которых является подготовка технического задания с «заточкой» под 2-3 производителей, а также сговор данных производителей о выполнении государственного контракта по начальной максимальной цене и соответствующем разделении между собой и заказчиком разницы между ценой контракта и существующими рыночными ценами. Все это свидетельствует о наличии внутренних коррупциогенных факторов в российской системе публичных закупок.

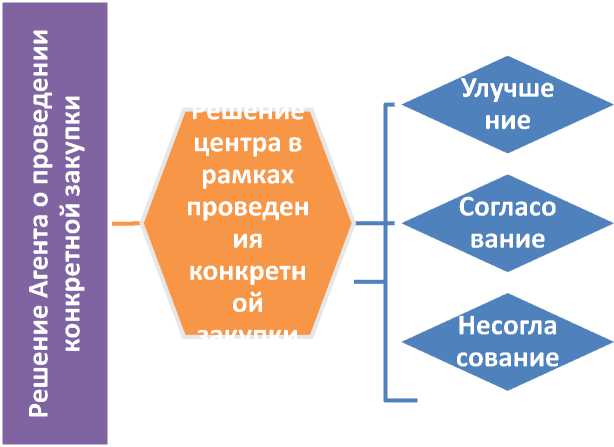

Способами решения проблемы являются устранение противоречий в институциональных ограничениях, либо изменение алгоритма принятия решений в сфере публичных закупок. Например, возможно введение согласования центром всех решений агентов: заказчик, обладая полной информацией о целях закупки, характеристиках необходимой для ее достижения продукции, самостоятельно принимает решение о закупке определенной продукции, составляя обоснование своего решения, данное обоснование рассматривается центром, и последним принимается одно из следующих решений:

-

1) согласование закупки;

-

2) несогласование закупки, как необоснованной;

-

3) улучшение экономической эффективности закупки (см. рис.2).

Рис. 2 Вариант децентрализованного управления госзакупками в РФ

Принятие решения об улучшении качественных характеристик продукции (влекущих ограничение конкуренции) в ущерб экономической эффективности в данном случае не требуется, т.к. продукция уже была изначально определена заказчиком самостоятельно как наиболее подходящая для выполнения государственных или муниципальных функций и предоставления услуг населению.

Подобные системы эффективно функционируют в некоторых зарубежных странах, которые предоставляют заказчикам широкие полномочия по определению контрагентов по госконтрактам, обеспечивая при этом полную прозрачность принимаемых ими решений, а также согласование наиболее важных из них.

Таким образом, представляется, что система публичных закупок России, не обеспечивает эффективности процессов управления и подлежит дальнейшей оптимизации.

"Экономика и социум" №3(12) 2014