О некоторых особенностях конструкции и покроя ламеллярных бармиц чжурчжэньских шлемов «цзиньского типа» второй половины XII - первой трети XIII века

Автор: Бобров Л.А., Филиппович Ю.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основе комплексного анализа вещественных и изобразительных источников реконструирован ранее не известный тип чжурчжэньской ламеллярной бармицы второй половины XII - первой трети XIII в. По своей конструкции она может быть отнесена к категории «глухих» бармиц, прикрывавших шею и горло воина, а также все лицо, кроме глаз. Проведенные междисциплинарные экспериментальные испытания показали, что «глухая» бармица достаточно надежно защищала лицо и шею владельца шлема от рубящих ударов оружия противника и при этом обеспечивала хороший обзор. Главными недостатками «глухой» ламеллярной бармицы являлись отсутствие эффективной системы вентиляции, что, вероятно, затрудняло дыхание панцирника, а также общая громоздкость конструкции, которая в некоторых случаях затрудняла быстрые повороты и наклоны головы воина.

Восточная азия, империя цзинь, чжурчжэни, защитное вооружение, шлем, бармица

Короткий адрес: https://sciup.org/14522359

IDR: 14522359 | УДК: 903.22

Текст научной статьи О некоторых особенностях конструкции и покроя ламеллярных бармиц чжурчжэньских шлемов «цзиньского типа» второй половины XII - первой трети XIII века

Исторический период, охватывающий X – первую треть XIII в., является важным этапом в эволюции комплекса защитного вооружения народов континентальной Восточной Азии. Ремесленники китайских империй Северная Сун (960–1127) и Южная Сун (1127–1279), киданьской импе- рии Ляо (907–1125), чжурчжэньской империи Цзинь (1115–1234), тангутского государства Си Ся (1038–1227) добились выдающихся результатов в изготовлении различных видов доспехов из железа и органических материалов. Одним из самых развитых комплексов защитного воору- жения в регионе во второй половине XII – начале XIII в. обладали чжурчжэни, которые наладили стандартизированное массовое производство весьма совершенных типов корпусных панцирей, шлемов и дополнительных защитных деталей [Бобров, Худяков, 2003, с. 88–90, 111–114, 122–124; Артемьева, Прокопец, 2012].

Средневековый чжурчжэньский доспех изучается давно и плодотворно, однако многие вопросы исследованы еще в недостаточной степени. К их числу относятся и особенности конструкции и покроя различных панцирных элементов. Реконструкции, выполненные на основе исключительно археологических материалов, к сожалению, не всегда находят подтверждение в ходе дальнейших исследований [Артемьева, Прокопец, 2012]. В данной связи, важную роль в ходе изучения чжурчжэньского доспеха, играет комплексный анализ вещественных, изобразительных и письменных источников. Кроме того, особенности ношения, хранения и боевого применения панцирей, шлемов и дополнительных защитных деталей, могут быть уточнены с помощью междисциплинарного метода предметной научноисторической реконструкции.

Одним из самых ярких элементов чжурчжэнь-ского доспеха рассматриваемого периода является шлем, т.н. «цзиньского типа» [Бобров, 2007, 2008]. Отличительными особенностями подобных наголо-вий является низкая полусферическая или сфероконическая цельнокованая (реже клепаная) тулья с коротким навершием, обручем и большой налобной пластиной подпрямоугольной формы. Последняя приклепывалась к тулье таким образом, что нижний край налобника находился значительно ниже края купола шлема [Там же]. Частыми элементами оформления таких наголовий являются ивовидные выпуклости на налобнике (в форме нахмуренных бровей) и широкий обруч. Подобные шлемы массово выпускались в мастерских империи Цзинь и, вероятно, государства Восточное Ся (1215–1233). В настоящее время известно более 30 таких шлемов, которые происходят с территории Приморья, Северного Китая и Южной Монголии [Артемьева, Прокопец, 2012, с. 129–131; Бобров, 2007, 2008]. Монгольские кочевники принесли данные шлемы на территорию Средней и Западной Азии. После разгрома чжурч-жэньских государств шлемы «цзиньского типа» и их дериваты продолжали применяться воинами империи Юань, Чагатайского ханства, Хула-гуидского Ирана и др. В комплексе вооружения панцирников Минского Китая, а также маньчжур они сохранились вплоть до XVII в. включительно [Бобров, 2008, с. 108–110; Бобров, Худяков, 2003].

Важным элементом шлемов «цзиньского типа» являлась бармица, выполненная из железных пла- стин или органических материалов. Как правило, в научных исследованиях бармицы чжурчжэньских шлемов реконструируются в виде прямоугольного сегмента ламеллярной брони, состоящей из трех рядов железных пластин. Согласно традиционному варианту реконструкции, подобная бармица защищала шею и уши воина, о ставляя открытым лицо и горло [Артемьева, Прокопец, 2012, с. 131; Бобров, Худяков, 2003, с. 173, табл. 4, рис. 18, 20]. Китайские изобразительные материалы позволяют уточнить особенности конструкции бармиц шлемов «цзиньского типа».

Целью настоящей статьи является реконструкция покроя, системы оформления, а также особенностей ношения и боевого применения «глухого» типа бармиц шлемов «цзиньского типа» XII – первой трети XIII в. Основой для реконструкции служат материалы вещественных и изобразительных источников.

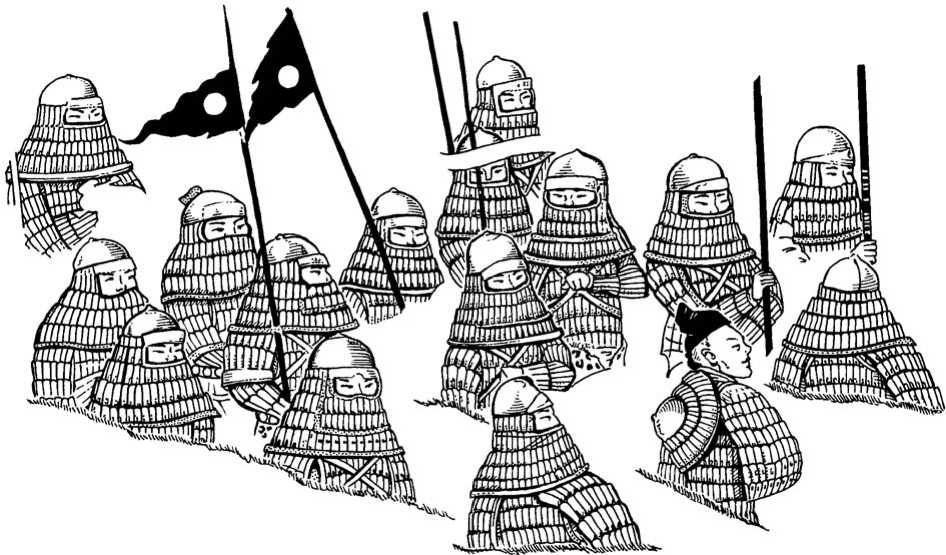

Особое значение для нашей темы имеют цветные картины, росписи и барельефы, датированные периодом правления династии Южная Сун (1127–1279), изображающие воинов тяжеловооруженной чжурчжэньской конницы. Так, в частности, они зафиксированы на свитке «Жуйинь ту», иллюстрирующем походную колонну цзиньских войск. Данное изображение отличается подробностью в изображении деталей, которые хорошо коррелируют с материалами вещественных источников. Чжурчжэньские латники на картине одеты в железные ламеллярные доспехи с длинными подолом и наплечниками. Руки некоторых всадников прикрыты ламеллярными наручами. На головах – различные модификации цельнокованых и клепаных шлемов «цзиньского типа» (рис. 1). Кони прикрыты ламеллярной попоной, которая, судя по ее черному цвету, выполнена из лакированных кожаных пластин. Конская маска состоит из железного налобника с поперечным пластинчатым гребнем и кожаных (?) ламеллярных нащечников.

Значительный интерес для нашей темы, представляет изображенная на картине «глухая» ламеллярная бармица цзиньских шлемов. В большинстве случаев, она закрывает не только шею и уши, но также горло и все лицо, кроме глаз. Верхний край пластин бармицы доходит до середины носа или до верхней губы воина. Смотровой вырез – сплошной, прямоугольной формы, без перемычки на переносице. Край бармицы отделан кожаной полосой. В некоторых случаях, можно предполагать, что лицевая часть бармицы выполнена отдельно от пластинчатой защиты шеи и горла (рис. 1).

Для проведения экспериментальных испытаний была изготовлена копия шлема «цзиньского»

Рис. 1. Чжурчжэньские воины в шлемах с «глухими» ламеллярными бармицами. Фрагмент картины «Жуйинь ту» неизвестного художника эпохи династии Южная Сун (1127–1279). Прорисовка Л.А. Боброва.

Рис. 2. Реконструкция шлема «цзиньского типа» с «глухой» ламеллярной бармицей. Рисунок Л.А. Боброва.

типа с «глухой» ламеллярной бармицей. Всего было выполнено три варианта бармицы, составленных из трех основных типов стандартизированных ламеллярных пластин применявшихся чжурчжэньскими оружейниками второй половины XII – первой трети XIII в. При этом было учтено качество металла, размеры, система оформления и спо собы соединения пластин между собой. Выполненная реконструкция стала объектом различных научных экспериментов, целью которых было изучить особенности изготовления, ношения и боевого применения ламеллярных бармиц подобного типа.

Исходя из размеров чжурчжэньских пластин можно предположить, что затылочная часть бармицы состояла из 4–5, а лицевая из трех рядов пластин, соединенных кожаными ремешками (что соответствует изображениям на упомянутой выше сунской картине). В некоторых случаях могла применяться укороченная бармица из четырех и двух рядов соответственно. Верхний ряд панцирного сегмента изготовлялся из изогнутых S-образных пластин, благодаря которым остальные броневые полосы размещались к тулье шлема под небольшим углом, что усиливало защитные свойства бармицы, облегчало ношение и повышало комфортность эксплуатации наголовья. Нижний край бармицы частично закрывал плечи, верхнюю часть груди и спины воина. Вероятно, в середине затылочной и лицевой части бармицы находилась центральная пластина, от которой веером расходились остальные пластины. Края бармицы, во избежание пореза и для лучшего соединения панцирных полос, обтягивались полосой мягкой кожи. Не исключено, что для удобства ношения бармица снабжалась боковыми разрезами (рис. 2). В момент отсутствия непосредственной опасности, шлем мог носиться на затылке и спине воина (см. рис. 1).

В ходе экспериментальных испытаний установлено, что «глухая» ламеллярная бармица, в комбинации с налобной пластиной шлема, обеспечивала хороший обзор и достаточно надежно защищала лицо воина от стрел и рубящих ударов противника. Однако, при этом она увеличивала вес наголовья, несколько затрудняла дыхание и, в некоторых случаях, мешала быстрым поворотам и наклону головы. Вероятно, по данной причине, наряду с «глухими» бармицами, чжурчжэнями продолжали применяться их облегченные открытые аналоги. Тем не менее, несмотря на указанные недостатки, ламеллярные бармицы рассматриваемого образца продолжали применяться воинами Чингизидских государств вплоть до XIV в. включительно [Горелик, 2002, с. 76, рис. 22].

Список литературы О некоторых особенностях конструкции и покроя ламеллярных бармиц чжурчжэньских шлемов «цзиньского типа» второй половины XII - первой трети XIII века

- Артемьева Н.Г., Прокопец С. Д. Защитное вооружение чжурчжэньского воина//Российская археология. -2012. -№ 1. -С. 129-142.

- Бобров Л.А. Шлемы «цзиньского» типа: конструктивные особенности и вопросы эволюции//История и культура Улуса Джучи. -Казань: АН РТ, 2007. -С. 267-287.

- Бобров Л.А. Шлем «цзиньского типа» из Внутренней Монголии//Военная археология. -2008. -Вып. 1. -С. 106-115.

- Бобров Л. А., Худяков Ю.С. Эволюция защитного вооружения чжурчжэней и маньчжуров в периоды развитого и позднего Средневековья и Нового времени//Археология Южной Сибири и Центральной Азии эпохи позднего Средневековья. -Новосибирск: РТФ; НГУ, 2003. -С. 66-212.

- Горелик М.В. Армии монголо-татар X-XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. -М: Вост. горизонт, 2002. -84 с.