О некоторых проблемах подготовки инженеров-судоводителей

Автор: Вульфович Борис Аркадьевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 4-2 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена некоторым актуальным проблемам образовательного процесса в МГТУ. В их числе: отсутствие объективных методов контроля и самоконтроля качества занятий преподавателей; плохая посещаемость занятий, недостаток производственной практики, отсутствие системы обмена опытом и непрерывного повышения квалификации преподавателей, особенно молодых. Автор описывает свой опыт преподавания курса мореходной астрономии на английском языке и независимого контроля качества своих собственных лекций по шести выбранным параметрам.

Качество преподавания, судовождение, безопасность мореплавания, мореходная астрономия

Короткий адрес: https://sciup.org/14294243

IDR: 14294243 | УДК: 378

Текст научной статьи О некоторых проблемах подготовки инженеров-судоводителей

-

1. Введение

2010 год – юбилейный год для нашего вуза, который за 60 лет прошёл славный путь от скромной Высшей мореходки до крупнейшего за Полярным кругом государственного технического университета. В 1961 году, когда я был приглашен на работу, т.е. через 11 лет после основания Мореходки, было всего два факультета плюс заочный, 10 кафедр, среди преподавателей всего 13 кандидатов наук-доцентов, а докторов-профессоров не было вообще. Юбилейный год мы встречаем в составе Морской академии, двух институтов, 12 факультетов, двух филиалов и четырех Центров. Сейчас профессорско-преподавательский состав 45 кафедр университета насчитывает около 800 человек, из которых 85 – доктора наук, профессора и более 230 – кандидаты наук, доценты. Общее число студентов и курсантов перевалило за 9 000 человек, а аспирантов – за 400.

-

2. Об элементах и критериях педагогического мастерства

Являясь крупнейшим научным центром, который выполняет значительный объём госбюджетных и хоздоговорных работ, наш университет, тем не менее, остаётся учреждением высшего специального образования , а потому его учебно-воспитательные функции являются, на наш взгляд, определяющими и важнейшими. В этом плане видится необходимость повысить качество всех аспектов как учебно-методического процесса, так и связанного с ним процесса воспитательного.

С точки зрения преподавателя, сейчас упор делается лишь на жёсткий контроль наличия на кафедре всякого рода документации – рабочих программ, методических указаний, учебных пособий и прочих бумаг. Указанный контроль осуществляется чисто формально, по принципу "есть – нет", ибо эффективный контроль потребовал бы знания сути учебно-воспитательского процесса, а этого по определению нельзя требовать от существующего контролирующего подразделения.

Безусловно, определённый комплекс документов по дисциплине на кафедре должен быть, но он может лишь в малой степени отразить качество самого учебного процесса, который совершается в основном в аудиториях и лабораториях, в живом общении преподавателя со студентами. Причём как в учебное, так и во внеучебное время. И вот здесь, как нам кажется, открывается возможность для совершенствования многих аспектов учебно-воспитательского процесса. В конце статьи они обозначены в самой общей, местами "телеграфной" форме, имеется в виду, что если они вызовут общественный интерес, то можно будет подготовить развёрнутый доклад на эту тему.

Но сначала несколько общих соображений, наверняка не бесспорных для многих читателей. Если для подготовки преподавателей средней школы существуют педвузы, где излагаются основы так называемой "Педагогики", то вузовских преподавателей, по существу, не готовит никто. В самом деле, нельзя же автоматически считать квалифицированным вузовским преподавателем специалиста, имеющего учёную степень, ибо она может свидетельствовать лишь о научной подготовке специалиста и не более того. А вот учёные звания (от ассистента до профессора) должны характеризовать его как вузовского преподавателя. При этом требований или критериев оценки мастерства преподавания в нашей высшей школе не существует. Ведь речь идёт не о написании учебников и пособий или подготовке молодых кандидатов наук, а об умении обучать и воспитывать студенческую молодёжь. Это первое общее соображение.

Соображение второе ещё более спорное и, на первый взгляд, чуть ли не противоречит первому. Страшно признать, но такой науки, как педагогика (выше этот термин был взят даже в кавычки!), особенно вузовская педагогика, полагаю, не существует вообще. Хотя кандидатов и докторов педнаук пруд пруди, их диссертации в основном "на одно лицо" – высокопарные словеса и малый практический выход.

Каким образом можно примирить и согласовать друг с другом на практике эти два сами по себе спорные соображения? Полагаю, очень простым способом: вузовский преподаватель обязан придерживаться следующих необходимых правил:

-

1. Знать по своему предмету намного больше того, что преподаёт студентам. Любить своё дело и быть преданным ему и вузу.

-

2. Открыто признавать, что в его области знаний есть ещё много нерешённого, не стесняться говорить "не знаю", по мере сил и способностей работать над решением проблем, привлекая к участию в НИР своих студентов.

-

3. Быть предельно честным, откровенным и доброжелательным со своими студентами, держать слово; никогда ни на минуту не опаздывать на занятия, быть на них в хорошем настроении; не допускать высокомерия и чванства, не упоминать своих степеней и званий; если приходится "отчитать" студента, то делать это так, чтобы он не чувствовал себя униженным.

-

4. И хотя существует клише читать лекции , никогда не следует пользоваться на лекциях своими записями и конспектами, которые справедливо воспринимаются как шпаргалки (а тогда нам, студентам, тоже можно?). Кстати, по-английски говорят to deliver lectures – "доставлять, излагать" лекции, а не "читать" их!

Вот, по-моему, и вся вузовская педагогика. И что в ней такого особенного? Да ничего, всё изложенное – не более чем правила поведения нормального знающего человека, который уважает тех, с кем общается. А вот строгое выполнение этих правил, а также (по своему усмотрению) использование личных приёмов, о чём говорится далее, позволит реализовать и воспитательскую функцию, которая органически дополняет функцию образовательную ( Власова , 2010).

Правила, которые выше названы обязательными , на практике сопровождаются комплексом приёмов, которые можно условно назвать желательными или дополнительными. Ничего от "педагогики" в них тоже нет; они являются сугубо индивидуальными, и каждый преподаватель волен их изобретать и применять по своему усмотрению. Именно этот комплекс может и должен стать предметом товарищеского обсуждения и обмена опытом между преподавателями.

К примеру, в течение многих лет я использую следующие приёмы:

-

1. На первой лекции первые 15-20 минут отвожу для краткого сообщения о себе (возраст, где учился, где работал, жена, дети, внуки), а в основном, для заключения "общественного договора", или "правил игры" на наших лекциях и лабораторных занятиях, которые должны строго соблюдаться мной и студентами (не пропускать занятий, не опаздывать, вести подробный конспект, ни на минуту не задерживать студентов после звонка, отпускать их на 5-минутный перерыв или разрешать в любое время молча и тихо выходить из аудитории, без моего разрешения, чтобы не нарушать хода лекции) и пр., и пр. Всё, о чём говорится в пп. 2-6, также сообщается в эти 15-20 минут.

-

2. Все лекции и занятия могут посещать преподаватели и сотрудники любых кафедр и отделов МГТУ без какого-либо моего разрешения или предварительного уведомления (только не опаздывать к началу!).

-

3. При выполнении контрольных работ, а также на экзамене, курсантам разрешается пользоваться своими конспектами, записями, выполненными домашними работами, а также любыми учебниками и пособиями. Тесное общение со студентами в семестре и живая беседа "глаза в глаза" на экзамене почти исключают вероятность ошибки в оценках. Изредка спрашиваю, как курсант сам оценивает свои знания; в сомнительных случаях – оценка в пользу курсанта ("отлично" вместо "хорошо").

-

4. Лекции по мореходной астрономии читаю на английском языке, что чрезвычайно полезно для судоводителей ( Вульфович , 2007; 2002; Vulfovich , 1997); этот язык признан профессиональным в мировой практике по этой специальности (впрочем, в экономике и в компьютерных науках тоже! В ряде московских экономических вузов более половины дисциплин читаются на английском). Используется специальная методика чтения этих лекций. Каждое произносимое слово записывается на доске. Таким образом, вся лекция одновременно воспринимается на "ухо" и на "глаз". При этом достигаются три цели: 1) курсант слышит связную английскую речь и произношение профессиональных терминов; 2) темп лекции автоматически соответствует возможности её конспектировать (см. тест); 3) курсант всё чаще и чаще воспринимает лекцию на слух, и всё реже и реже смотрит на доску.

-

5. Лекции и занятия методически полностью обеспечены (учебники и пособия по мореходной астрономии и судовождению на русском и английском языках, методические указания к самоподготовке и выполнению контрольных и расчётно-графических работ, пособие по расчётам на калькуляторе, англорусский и русско-английский словарь по судовождению и математике).

-

6. Курсанты имеют право сдавать экзамен на любом языке, а также перейти с английского на русский в любой момент сдачи экзамена. В течение 1995-2010 гг. количество курсантов-судоводителей, сдававших экзамен на английском языке, относительно стабильно и составляет от 57 % до 70 %. Причём все они получали "4" и "5", что говорит о существенной положительной корреляции знаний английского языка и астрономии.

-

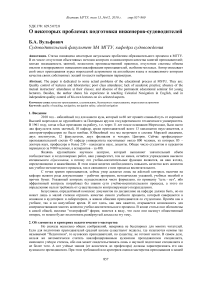

7. Ежегодно в конце семестра провожу анонимное тестирование студентов по системе ДЭНТИП (по первым буквам аспектов), которое, на мой взгляд, отражает основные аспекты качества читаемых лекций. Приведённый ниже тест за 2008/09 уч. год является средним по показателям – бывали лучше, бывали и хуже, но никогда общий средний балл не опускался ниже 4.00 (здесь он равен 4.32). Листочки с оценками, которые анонимно выставляют мне курсанты, обрабатывают они же сами, без моего участия, а итоговая таблица вывешивается на доске объявлений на неделю, а потом хранится в делах кафедры.

-

3. Заключение

Результаты анонимного контроля (теста) качества лекций Б.А. Вульфовича по мореходной астрономии в VII семестре 2008/09 учебного года

|

Аспект |

Оценка |

Количество курсантов |

Средний балл |

Процент успеваемости |

|||

|

"5" |

"4" |

"3" |

"2" |

||||

|

Д оступность |

17 |

16 |

8 |

0 |

41 |

4.21 |

100 % |

|

Э моциональность |

26 |

8 |

6 |

1 |

41 |

4.43 |

97.6 % |

|

Н овизна материала |

30 |

8 |

2 |

1 |

41 |

4.63 |

97.6 % |

|

Т емп |

21 |

15 |

4 |

1 |

41 |

4.36 |

97.6 % |

|

И нтересность |

13 |

20 |

6 |

2 |

41 |

4.07 |

95.1 % |

|

П ольза чтения на английском языке |

21 |

13 |

5 |

2 |

41 |

4.24 |

95.1 % |

|

Количество оценок |

128 |

80 |

31 |

7 |

|||

|

Общий балл и % |

41 х 6 = 246 |

4.32 |

97.2 % |

||||

Обработка теста: старшина 4 СВФ Чумак Б.А., 26 декабря 2008 г.

курсант 4 СВФ Савельев В.В.

Естественно, что выбранные аспекты теста и их количество можно менять по усмотрению преподавателя. В первые годы я применял систему ДЭНТ (в этом слове есть нечто от зубной боли – не очень-то приятно получать от курсантов двойки-тройки, не снижая при этом требовательности и имея не очень лестную репутацию принципиального и строгого преподавателя). Затем добавил ещё два, на мой взгляд, очень важные. Желающие ознакомиться с деталями организации и проведения теста могут обращаться ко мне в любое время.

Хочется надеяться, что всё вышесказанное имеет не только учебно-методический характер, но обладает и определенным воспитательным зарядом, образуя учебно-воспитательное единство.

В заключение перечислю в "телеграфном" стиле проблемы, которые, на мой взгляд, желательно обсудить на самом широком, представительном и ответственном уровне и постараться решать в приоритетном порядке.

-

1. Желательно создать единый учебно-методический совет из опытных и перспективных молодых преподавателей с широким кругом полномочий (обмен опытом, выработка неформальных рекомендаций, объективных методов контроля и самоконтроля качества занятий преподавателей, инициатива выноса проблем на Учёный совет и т.д.). По нашему мнению, соответствующие структуры МГТУ, призванные заниматься проблемами учебно-воспитательского комплекса, ими пока озабочены явно недостаточно.

-

2. Министерство образования и науки РФ, да и областное тоже, многое делают для того, чтобы "доломать" систему народного образования, некогда одну из лучших в мире. Упомянем лишь о полутора десятках филиалов различных вузов, открытых в Мурманске, в которых необходимым условием получения диплома являются платежи (а достаточные-то условия есть?). Или напомним о куче контор, где за деньги выполнят любое задание, РГЗ, курсовую или дипломную работу. Неужели областное "министерство" об этом не знает? Или это соответствует законам (лучше сказать, "понятиям") так же, как

-

3. Следует ввести определённую специализацию преподавателей общеобразовательных кафедр (математики, физики и др.) по факультетам и будущим специальностям. При разумном подходе в стандартах программы, например, для курсантов-судоводителей, всегда можно уделить особое внимание тригонометрии, кривым II порядка и векторным операциям, указывая на области их применения в навигации. И не беда, а благо, если для этого будет опущено дифференцирование сверхгромоздких функций на 5-7 звеньев суперпозиции.

-

4. Принять самые серьёзные меры по пресечению многочисленных пропусков лекций и практических занятий студентами и курсантами (попросту говоря, прогулов). Кстати, единый жёсткий контроль посещаемости всеми преподавателями также реализован недостаточно; при этом требовательные преподаватели оказываются в проигрыше. Пробовать шире применять исключение систематических прогульщиков, сидящих на шее госбюджета, и восстановление их на платной основе. И пусть учатся хоть 10 лет, таковы порядки во всём мире.

-

5. Производственная практика – один из самых важных этапов подготовки профессиональных кадров. Думаю, что не только в Морской академии, но и на других факультетах с этим не всё благополучно. Вопрос этот так сложен, что требует отдельного обсуждения и, видимо, особого финансирования.

и пресловутое ЕГЭ? А теперь ещё и доплаты за высокие баллы на этих ЕГЭ в виде репетиторства учителей за мзду и скрытого взяточничества.

Одной из контрмер в этом плане могло бы стать расширение очных письменных форм контроля, а также возврат к системе самоподготовки с участием преподавателей. Полагаю, что в Морской академии она должна быть восстановлена обязательно, причём с 1-го по 4-й курс включительно. Кстати, в морских Академиях США (военных и гражданских) и наших военных училищах и институтах так и делается.

И вообще, работа этих кафедр, полагаю, в основном должна быть учебно-воспитательной, ибо их труд – это фундамент успешной работы почти всех остальных кафедр университета. И конечно, крайне важно учитывать (и в моральном, и в материальном плане), что эти преподаватели – "негры на плантации"; на их плечи, в основном, женские, ложится вся тяжесть учебной нагрузки, почти целиком аудиторной. Знаю это не понаслышке.

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что всё сказанное сугубо субъективно, оно отражает только личное мнение автора и является предметом критики и товарищеских обсуждений. А вот в чём нет никаких сомнений, так это в том, что коллектив университета способен достичь ещё более значимых успехов в науке и в подготовке кадров для нашей Родины.