О некоторых социально-экономических последствиях строительства железных дорог в России

Автор: Нефедов С.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Российская империя: социально-экономическая история

Статья в выпуске: 4 (63), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу социально-экономических последствии строительства первой сети российских железных дорог в 1866-1875 гг. По замыслу министра финансов М. Х. Рейтерна целью этого проекта было расширение экспорта для выправления торгового и платежного баланса. В соответствии с этим планом в первую очередь строились «вывозные» железные дороги, соединяющие внутренние сельскохозяйственные районы с морскими портами. Вывоз зерна в 1862-1878 гг. увеличился в шесть раз и по стоимости составлял 3/5 всего экспорта. Коррекция официальных данных о сборах зерна позволяет установить, что в результате массированного вывоза душевой чистый остаток зерна в Европейской части России уменьшился в 1862-1881 гг. не менее чем на 17 %. Динамика среднего роста новобранцев также указывает на уменьшение потребления. По подсчетам автора, средний рост новобранцев в 1882-1884 гг. уменьшился по сравнению с 1875-1884 гг. на 0,4 см, причем наиболее существенное уменьшение - на 0,7 см и более - произошло именно в районах, из которых вывозился хлеб. В то время как потребление крестьян уменьшалось, уровень жизни «достаточных» классов возрос. Поскольку цены на зерно в промышленных странах Европы были много выше, чем в России, то вывоз зерна резко увеличил доходы помещиков, и стоимость их земель увеличилась примерно вдвое. Соответственно, возросли размеры вкладов в банках и объем импорта высококачественных потребительских товаров. Резко увеличились размеры выезда «путешественников» за границу и суммы вывозимой ими валюты.

Россия, 1860-1885 гг, строительство железных дорог, вывоз зерна, потребление крестьян, потребление элиты

Короткий адрес: https://sciup.org/147246507

IDR: 147246507 | УДК: 94.625(270+571) | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-4-40-48

Текст научной статьи О некоторых социально-экономических последствиях строительства железных дорог в России

железных дорог обладает лишь единственным чугуноплавильным заводом, действующим на минеральном топливе» ( Тиме , 1880, с. 116). Чтобы финансировать железнодорожное строительство, были взяты огромные кредиты на Западе, и Д. И. Менделеев писал, что «эти русские деньги много содействовали развитию железного производства в Западной Европе, особенно в Германии» ( Менделеев , 1896, с. 13). То есть одним из следствий создания российской железнодорожной сети было развитие не российской, а германской индустрии (хотя, конечно, у последней были и другие стимулы для развития).

Необходимо подчеркнуть, что инициаторы строительства железных дорог в России изначально не ставили цель развития промышленности. А. Гершенкрон писал, что «авторы российской реформы либо считали индустриализацию нежелательной, либо относились к ней в лучшем случае с полным равнодушием» [ Гершенкрон , 2015, с. 148]. Целями автора программы строительства дорог, министра финансов М. Х. Рейтерна, были не индустриализация (о ней в программе не упоминается), и не обеспечение военно-стратегических интересов (об этом в программе упоминается вскользь). Перед Рейтерном стояла более близкая и животрепещущая задача - восстановление курса рубля, обрушившегося во время политического кризиса, вызванного Польским восстанием 1863-1864 гг. Дворянство было возмущено тем, что за выкупные свидетельства давали лишь 60 % номинала; разорявшиеся помещики продавали свои земли. Подвергшийся травле Рейтерн подал прошение об отставке, но напоследок в сентябре 1866 г. направил императору Александру II секретную записку, в которой обрисовал программу выхода из кризиса [ Чернуха , 1978]. По мысли Рейтерна, средством для восстановления курса было резкое увеличение экспорта посредством строительства железных дорог. Это должно было обеспечить приток необходимой валюты. «Усиливающаяся вывозная торговля и вследствие этого увеличивающаяся масса предлагаемых на бирже переводных векселей, остановит… тенденцию к падению курса», - писал он ( Рейтерн , 2007, с. 163-165). «Сооружение железных дорог можно назвать не только настоятельной потребностью, но положительно важнейшей для будущности России задачей правительства. Увеличенный, посредством железных дорог, вывоз за границу представляется… единственно возможным исходом для расстроенного нашего денежного обращения» (Там же). Кроме того, Рейтерн обещал «бедствующим» помещикам-дворянам, что строительство дорог и вывоз зерна из их поместий в Европу, где цены намного выше, обеспечит им «безбедный доход с земли» (Там же). Обстановка кризиса (и личные интересы ждавшего отставки Рейтерна) обусловливали скорейшее строительство дорог, не ожидая, когда русские заводы перестроятся для выполнения огромных заказов. «России нужны железные дороги; останавливать сооружение железных дорог впредь до достаточного развития рельсового промысла, только что начинающегося, очевидно, невозможно», – писал Рейтерн [ Кис-линский , 1902, с. 225]. В итоге почти все заказы на железнодорожное оборудование размещались за рубежом ( Менделеев , 1896).

Таким образом, целью и основным последствием строительства железных дорог был огромный рост вывоза сельскохозяйственных продуктов, прежде всего хлеба. Вывоз зерна увеличился с 8,4 млн четв. в 1862 г. до 48,8 млн четв. в 1878 г. и по стоимости составлял 61 % всего экспорта (Сборник сведений…, 1902, с. 105). Каковы были социальные последствия этого экспортного бума? Уже в конце 1870-х гг. стали появляться статьи с подсчетами, говорившими о том, что огромный вывоз хлеба приводит к падению потребления внутри страны. По расчетам земского статистика П. Е. Пудовикова, остаток продовольственных хлебов (сюда не входил овес) в Европейской России после вывоза и посева уменьшился с 126 млн четв. в 1870-1872 гг. до 121 млн четв. в 1873-1876 гг. В то же время население увеличилось с 72,5 до 75,0 млн душ, то есть душевой остаток уменьшился с 1,74 до 1,61 четв. (на 7,2 %) ( Пудовиков , 1879, с. 489). Экономист Н. Ф. Даниельсон подсчитал, что в 1871-1878 гг. душевой остаток уменьшился на 14 %, в том числе на 9 % за счет вывоза и на 5 % за счет роста населения ( Даниельсон , 1880, с. 32). И. Левитский, готовивший обзор для Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 г., писал, что, если использовать официальные данные, после вывоза и посева остается на потребление лишь 2,1 четв., из них 1,5 четв. продовольственных хлебов, что меньше принимаемой экономистами продовольственной нормы в 1,75 четв. (251 кг) ( Левитский , 1883, с. 58).

Подсчеты такого рода производились и позже. Известный историк С. Уиткрофт, например, подсчитал, что душевой остаток всех хлебов после вывоза уменьшился с 406 кг в 1861-1865 гг. до 379 кг в 1875-1880 гг. В отличие от подсчетов Левитского, в эти цифры входили посевное зерно и овес, который обычно расходовался на фураж [ Wheatcroft , 1891, p. 135].

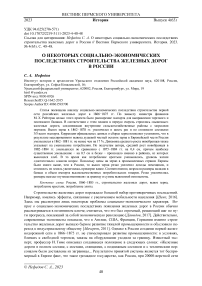

Однако значимость подсчетов такого рода подвергалась сомнению. До 1883 г. официальные данные о посевах и сборах брались из материалов губернаторских отчетов, и уже в 1870-е гг. статистики Министерства государственных имуществ (МГИ) считали эти данные заниженными примерно на 10 % (Сборник сведений…, 1879, с. 18-19). Специалисты не сомневаются в том, что официальные цифры сборов в 1870-е гг. были заниженными. Вопрос состоит в размерах этого занижения и в том, было ли занижение одинаковым в 1860-е и 1870-е гг. МГИ не рисковало публиковать данные за 1860-е гг., мотивируя это тем, что в 1870 г. в губерниях была распространена новая, уточненная форма сбора урожайных данных и, стало быть, данные предыдущих лет могут быть не вполне сопоставимы с данными 1870-х гг. (Там же, 1879, с. 1). Действительно, губернаторские отчеты фиксируют в 1870 г. внезапный скачок урожайности: по сравнению с прошлым годом сборы увеличились на 32 %. Конечно, такой скачок может объясняться погодными условиями, и, чтобы исключить их влияние, желательно рассмотреть среднюю урожайность за несколько лет. Произведя соответствующие подсчеты, получим, что урожайность в 1870-1871 гг. была больше, чем урожайность в 1868-1869 гг., на 12 %, урожайность в 1870-1872 гг., больше, чем в 1867-1869 гг., на 14 %, и т.д. Для четырехлетних промежутков превышение составит 11 %, для пятилетних – 18 %. На рисунке изображены четырехлетние скользящие средние для урожайности в 1860-х и 1870-х гг. Видно, что на каждом из этих промежутков урожайность остается примерно постоянной, но в 1870 г. происходит скачок, очевидно, объясняющийся изменением формы учета. Минимальная величина скачка – 11 %, то есть, чтобы сделать сопоставимыми данные о сборах в 1860-е и 1870-е гг., нужно увеличить данные первого периода на 11 %.

Рис. Динамика урожайности (в самах) по данным губернаторских отчетов (подсчитано по [ Нифонтов , 1874, с. 155, 183])

Если мы внесем в данные о сборах в 1860-х гг. поправку в 11 %, то динамика потребления зерновых будет выглядеть следующим образом (табл. 1).

Таблица 1

Посевы, сборы, экспорт и душевой остаток в 1862-1881 гг.

в 50 губерниях Европейской России (подсчитано по (Сборник сведений…, 1902, с. 105), [ Нифонтов , 1974, с. 155, 183, 225, 267])

|

Годы |

Население, млн чел. |

Посев, млн четв. |

Сбор, млн четв. |

Сбор с поправ-правкой, млн четв. |

Чистый сбор, млн четв. |

Экспорт, млн четв. |

Остаток, млн четв. |

Душевой остаток, четв. |

|

1862-1865 |

61,4 |

65,2 |

207,4 |

230,2 |

165,0 |

9,2 |

155,8 |

2,54 |

|

1866-1869 |

63,0 |

61,7 |

206,8 |

229,6 |

167,9 |

13,4 |

154,6 |

2,45 |

|

1870-1873 |

65,8 |

66,5 |

248,3 |

248,3 |

181,8 |

20,7 |

161,1 |

2,45 |

|

1874-1877 |

69,5 |

67,0 |

246,7 |

246,7 |

179,7 |

28,1 |

151,6 |

2,18 |

|

1878-1881 |

73,6 |

66,8 |

258,7 |

258,7 |

191,9 |

37,0 |

154,9 |

2,11 |

Таким образом, по расчетам душевой чистый остаток уменьшился с 2,54 четв. в 1862-1865 гг. до 2,11 четв. в 1878-1881 гг., то есть на 17 %. Поскольку мы используем минимальную поправку в 11 %, то цифра 17 % также является минимальной. Однако следует еще раз указать на гипотетический характер этих расчетов, так как данные губернаторских отчетов занижены. Они указывают лишь на динамику душевого чистого остатка, безотносительно к абсолютной его величине.

Однако, хотя потребление уменьшилось, может быть, оно оставалось на приемлемом уровне? Мнение о том, что вывозятся только излишки, было широко распространено в обществе и в официальных кругах. Считалось, что вывоз продуктов, которых недостает внутри страны, был бы противоестественным. Именно из этих соображений специалисты МГИ заявляли, что, если официальные данные о сборе указывают на недостаток зерна после вывоза, значит, эти данные занижены ( Пудовиков , 1879, c. 479, 487-488; Сборник сведений…, 1879, с. 18-19).

Авторы подобных суждений не учитывают того обстоятельства, что неудовлетворенный спрос в России был неплатежеспособным: русские крестьяне не имели денег, чтобы платить за хлеб по мировым ценам. Поэтому хлеб уходил за границу, где цены были намного выше. Таким образом, уже на рубеже 1870-х и 1880-х гг. экономисты поставили вопрос о «голодном экспорте». «Усиленный вывоз хлеба за границу, в то время когда дома ощущается недостаток в хлебе, одно из самых нездоровых экономических явлений… - писал журнал “Слово”. - Кругом все жалуются на недостаток хлеба, голодающие ищут его, а тут же у всех на виду уходит на запад один хлебный вагон за другим» (Продовольственный вопрос, 1880, с. 126).

Нарративные свидетельства, однако, не могут решить проблему вследствие отсутствия надежной статистики. В этой ситуации на помощь приходят антропометрические методы. Пионер применения этих методов, профессор Д. Н. Анучин, обратил внимание на то, что, по данным призывных комиссий, рост новобранцев в 1874-1885 гг. понижался ( Анучин , 1889, с. 168). Б. Н. Миронов составил сводку данных о среднем росте новобранцев в различных губерниях с 1874 г., когда начали собираться эти данные, по 1913 г. Пользуясь этими материалами, мы можем подсчитать и сравнить средний рост, например, в 1875-1877 и 1882-1884 гг. В табл. 2, чтобы не загромождать статью обилием цифр, приведена лишь разница в среднем росте в эти периоды; знак минус показывает, что рост новобранцев уменьшался. Две неземледельческие губернии, Архангельская и Астраханская, исключены из рассмотрения.

Таблица 2

Изменение среднего роста новобранцев в период с 1875-1877 по 1882-1884 гг., см (подсчитано по [ Миронов , 2010, с. 719-761])

|

Губерния |

Изменение среднего роста, см |

Губерния |

Изменение среднего роста, см |

Губерния |

Изменение среднего роста, см |

|

Донская |

-1,30 |

Волынская |

-0,43 |

Пензенская |

0,03 |

|

Пермская |

-1,00 |

Смоленская |

-0,40 |

Тверская |

0,03 |

|

Харьковская |

-1,00 |

Владимирская |

-0,33 |

Гродненская |

0,07 |

|

Орловская |

-1,00 |

Курская |

-0,33 |

Могилевская |

0,07 |

|

Рязанская |

-0,90 |

Новгородская |

-0,33 |

С.- Петербургская |

0,07 |

|

Тульская |

-0,87 |

Ярославская |

-0,30 |

Вологодская |

0,10 |

|

Саратовская |

-0,83 |

Подольская |

-0,27 |

Олонецкая |

0,13 |

|

Казанская |

-0,80 |

Нижегородская |

-0,23 |

Таврическая |

0,17 |

|

Воронежская |

-0,80 |

Калужская |

-0,23 |

Минская |

0,20 |

|

Тамбовская |

-0,77 |

Херсонская |

-0,23 |

Эстляндская |

0,23 |

|

Московская |

-0,73 |

Полтавская |

-0,20 |

Лифляндская |

0,27 |

|

Бессарабская |

-0,73 |

Екатеринослав-ская |

-0,17 |

Ковенская |

0,33 |

|

Черниговская |

-0,70 |

Оренбургская |

-0,13 |

Псковская |

0,37 |

|

Симбирская |

-0,67 |

Киевская |

-0,07 |

Виленская |

0,37 |

|

Вятская |

-0,63 |

Уфимская |

-0,03 |

Курляндская |

0,50 |

|

Костромская |

-0,63 |

Самарская |

0,00 |

Витебская |

0,80 |

Рост новобранцев зависит, главным образом, от питания в пубертатный период, в XXI в. это возраст 12-16 лет, но в XIX в. половое созревание наступало позже, в 14-17 лет. Если принять во внимание это обстоятельство, то рост новобранцев 1875-1877 гг. характеризует продовольственное положение в 1868-1873 гг., а рост новобранцев 1882-1884 гг. – положение в 1875-1880 гг.

Губернии в табл. 2 упорядочены по степени уменьшения роста, и можно видеть, что рост уменьшался в первую очередь в губерниях, через которые проходили «вывозные» железные дороги и из которых осуществлялся наиболее интенсивный вывоз хлеба. Это Донская область, Воронежская, Харьковская, Орловская, Рязанская, Тульская, Саратовская, Тамбовская, Черниговская, Симбирская губернии. В некоторых из них уменьшение составило порядка одного сантиметра, что говорит о значительном падении уровня жизни, и, в частности, о недостаточном питании. Меньшее по величине уменьшение роста произошло в Курской, Полтавской, Херсонской, Екатеринославской губерниях; в двух последних губерниях появление железных дорог не имело решающего значения, так как большую часть зерна там подвозили к пристаням гужом. Другая группа губерний – по большей части это губернии Нечерноземного региона – не вывозила хлеб, и положение в этих губерниях изменилось незначительно. Наконец, в Литве и Белоруссии положение улучшилось, по-видимому, в результате дополнительного наделения крестьян землей после подавления Польского восстания 1863-1864 гг. В целом по Российской империи рост новобранцев уменьшился на 0,4 см.

Власти знали о том, что положение крестьян ухудшается; об этом свидетельствовал прежде всего рост недоимок по налогам. В 1880 г. товарищ (заместитель) министра финансов (а позже – министр финансов) Н. Х. Бунге писал, что отведенная по реформе 1861 г. земля «оказалась недостаточной для прокормления крестьян и для доставки им средств в уплате налогов и выкупных платежей. Когда же к этому присоединились неурожаи... тогда положение крестьян в целых уездах и даже губерниях стало бедственным…» (Бунге, 1960, с. 133–134). Чтобы исправить ситуацию, принимались определенные меры. В 1880-х гг. была отменена подушная подать, уменьшены выкупные платежи, основан Крестьянский банк.

Таким образом, проведение железных дорог и бум вывозной торговли привели к снижению уровня жизни крестьян. Обратимся теперь к рассмотрению другой стороны медали: что принесли эти перемены другой части населения - «достаточным классам»? Как отмечалось выше, вывозная торговля должна была обеспечить землевладельцам «безбедный доход с земли». Известный экономист А. Кауфман отмечал, что «весь хлеб, который уходит за границу, идет из помещичьих экономий или с полей небольшой зажиточной части крестьянства» [ Кауфман , 1918, с. 51]. В 1868 г. в Центрально-Черноземный район (ЦЧР) пришла первая «вывозная» дорога, соединившая регион с Ригой. Поскольку цены на европейском рынке были много выше, чем в ЦЧР, то началась массовая скупка хлеба для отправки в Европу. Цены на рожь повысились с 38 коп. за пуд в 1861-1865 гг. до 57 коп. в 1869-1873 гг. Повышение цен, в свою очередь, повлекло за собой повышение арендной платы и цены на землю. Стоимость одной десятины удобной земли возросла почти вдвое, то есть богатства помещиков внезапно удвоились ( Рихтер , 1897, с. 410) [ Нефедов , 2010, с. 32]. Об огромном росте доходов «достаточных классов» говорит рост вкладов в Госбанке. В петербургском отделении эти вклады увеличились с 196,7 млн руб. в 1869 г. до 643,4 млн руб. в 1878 г., в московском отделении – с 36,0 до 95,4 млн руб. ( Даниельсон , 1893, табл. VIII).

Еще один показатель роста доходов «достаточных классов» – увеличение числа «путешественников» за границу с 62,6 тыс. в 1866 г. до 352,2 тыс. в 1876 г. Вывоз валюты «путешественниками» в 1881 г. оценивался в 42 млн мет. руб., при том что средний доход от экспорта хлеба в 1878-1881 гг. составлял 182 млн мет. руб. ( Шарапов , 1897) [ Мигулин , 1899, с. 442]. Известный публицист М. Н. Катков с возмущением писал, что в Париже «живет масса русских подданных, живет и проживает деньги, в ущерб себе и финансам своей страны» ( Катков , 1887, с. 370).

Необходимо также упомянуть о том, что основную часть ввозимых в обмен на хлеб иностранных товаров составляли высококачественные потребительские товары для «достаточных классов». Об этом постоянно говорили министры финансов: М. Х. Рейтерн ( Рейтерн , 2007, с. 194), А. А. Абаза, Н. Х. Бунге [ Соболев , 1911, с. 429, 432]. Абаза перечисляет эти товары: овощи, фрукты, бакалейные и колониальные товары, напитки, москательные товары, фарфор, стекло, ткани, платье, обувь, экипажи и пр. [Там же, с. 429]. Ввоз этих товаров с 1866 по 1880 г. увеличился в полтора-два раза (Сборник сведений…, 1902).

Строительство железных дорог, помимо прочего, привело к появлению нового «достаточного класса», так называемых «плутократов». «Принятая система» Рейтерна подразумевала строительство дорог в основном за счет зарубежных правительственных займов, доходы от которых концентрировались в «железнодорожном фонде». Для строительства создавались компании концессионеров, которые выпускали акции и облигации, доход по которым гарантировался правительством. Акции распространялись на бирже, а основная часть облигаций поступала в железнодорожный фонд, и вместо них правительство выдавало концессионерам по завышенным сметам деньги на строительство дороги. Часть этих денег действительно шла на строительство, но другую часть составляли огромные барыши концессионеров. Таким образом, из ничего возникали новые миллионеры, «железнодорожные короли» [ Соловьева , 1997].

Разумеется, «королями» становились лица, приближенные к министрам и другим властным персонам, которые получали концессии по протекции и за взятки. Князь В. П. Мещерский возмущался: «Никто не мог понять, почему такие люди, как Мекк, Дервиз, Губонин, Башмаков и прочие, которые не имели, во-первых, ни гроша денег, а, во-вторых, никаких инженерных познаний, в два-три года делались миллионщиками» [ Кузьмичев , Шапкин , 1995, с. 107]. Это были новые олигархи, руководители связанных с банками могущественных компаний, на службе у которых находилась армия чиновников, адвокатов, журналистов и охранников. С. Ю. Витте писал, что «эти лица имели самое крупное общественное влияние» [ Соловьева , 1997, с. 269].

Подводя итоги, можно констатировать, что инициаторы программы строительства железных дорог в России не ставили перед собой задачи индустриализации страны. Их целью было восстановление платежного баланса путем стимулирования вывоза – главным образом, вывоза хлеба. Кроме того, проведение железных дорог должно было поднять цены на хлеб и резко увеличить прибыли землевладельцев, и эта цель была достигнута. Но за эти достижения пришлось расплачиваться крестьянам. Душевой чистый остаток хлеба в стране уменьшился примерно на 17 %. Антропометрический анализ показывает, что падение потребления имело место в первую очередь в тех губерниях, из которых вывозился хлеб по построенным железным дорогам.

Список литературы О некоторых социально-экономических последствиях строительства железных дорог в России

- Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М.: Дело, 2015. 536 с.

- Давыдов М. Как железные дороги произвели экономическую революцию [Электронный ресурс] // Радио Arzamas. 2017. https://arzamas.academy/courses/49/4 (дата обращения: 18.09.2023).

- Кауфман А.А. Аграрный вопрос в России. М.: Моск. науч. изд-во, 1918. 267 с.

- Кислинский Н.А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета министров. СПб.: Изд. канцелярии Комитета министров, 1902. Т. 4. 421 с.

- Кузьмичев А.Д, Шапкин И.Н. Отечественное предпринимательство: очерки истории. М.: Прогресс-Академия, 1995. 185 с.

- Мачерет Д.А. Создание сети железных дорог и экономический рост // Мир транспорта. 2011. № 1. С.164-169.

- Мигулин П.П. Русский государственный кредит (1769-1899). Харьков: Печатное дело, 1899. Т. I. 606 с.

- Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало ХХ века. М.: Новый хронограф, 2010. 911 с.

- Нефедов С.А. История России. Факторный анализ. М.: Территория будущего, 2011. Т. II. 688 с.

- НифонтовА.С. Зерновое производство России во второй половине XIX века. М.: Наука, 1974. 316 с.

- СоболевМ.Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века. Томск: Сибир. товарищество печатного дела, 1911. 848 с.

- Соловьева A.M. Железнодорожные «короли» России // Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX века. М.: РОССПЭН, 1997. C. 266—285.

- Чернуха В.Г. Программная записка министра финансов М.Х. Рейтерна // Вспомогательные исторические дисциплины. 1978. Т.10. С.269—284.

- Шенк Б.Ф. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных дорог. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 584 с.

- Wheatcroft S. Crises and the Condition of the Peasantry in Late Imperial Russia // Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia / E. Kingston-Mann, T. Mixter (eds). Princeton: Princeton University Press, 1991. P. 128—172.