О некоторых трудностях на путях инновационного развития России

Автор: Дегтярв Геннадий Матвеевич, Носов Виктор Николаевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Академический опыт

Статья в выпуске: 2 (15), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено движение нового знания из сферы порождения в сферу эксплуатации. На этом пути создаётся научная основа для изобретательской деятельности, реализуемой в новом технологическом укладе экономики. Рассмотрены объективные и субъективные трудности на пути инновационного развития России. Сделан вывод, что основные риски на инновационном пути развития должно брать на себя государство. Для этого необходимо восстановить цепь от порождения до утилизации нового знания. На инновационную активность бизнеса можно рассчитывать при серийном производстве проверенных опытных образцов, разработанных на основе новых идей.

Бюджетное и частное финансирование науки, капитализация знания, наука, опытно-конструкторские разработки, сфера эксплуатации, технологический уклад, фундаментальные и прикладные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/14031114

IDR: 14031114 | УДК: 330.35

Текст научной статьи О некоторых трудностях на путях инновационного развития России

«Нация, не умеющая правильно пользоваться своим величайшим богатством – умственной силой своих работников – неизбежно страдает и отстаёт в мировом, столь интенсивном в наше время, жизненном состязании».

В.И. Вернадский

Terra Humana

радикальные критики отсталости технологического уклада государств всегда различали простой рост экономики и её качественное развитие. И. Шумпеттер это различие выразил краткой фразой: «составьте хоть сотню дилижансов, всё равно железнодорожного состава у вас не получится» [1]. Это напоминает современные попытки при создании «ин-нограда» в сколково использовать опыт создания «Кремниевой долины», забывая при этом о собственном опыте создания академических городков, наукоградов, технико-внедренческих зон и т.д. На сегодняшний день только наукоградов в россии – четырнадцать, и четыре технико-внедренческие зоны. Какие есть основания ожидать, что в сколково, наконец, лёд тронется? То, что для его реализации создаётся ударная группа менеджеров во главе с известным миллиардером Виктором Вексельбергом и не менее известным прорабом приватизации и «нанотехнологом» Анатолием Чубайсом в связке с представителем администрации Президента Владиславом сурковым? Даже наделение последнего надзорными функциями ещё не гарантирует, что на пути к цели не встретятся непроходимые научные «торосы» [2, с.35].

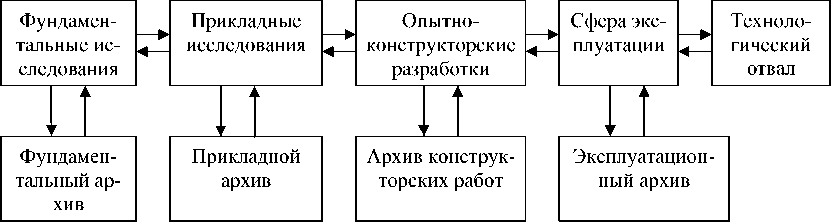

Хорошо известно, что инновации всегда появляются сначала в головах учёных в виде фундаментальных идей, а уж потом изобретателями осознаётся их практическая значимость. реализуются же идеи изобретателями и конструкторами в проектах. Только после этого они воплощаются в конкретные вещи руками инженеров и рабочих соответствующей квалификации на предприятиях промышленности. Иными словами, в россии должна быть воссоздана замкнутая цепь движения знания из сферы порождения в сферу эксплуатации: проведена инвентаризация перспективных идей и их носителей – специалистов, способных реализовать эти идеи в новом технологическом укладе, и делегированы им необходимые для этого полномочия. рассмотрим этот путь подробнее.

Пути движения нового знания из сферы порождения в сферу эксплуатации. ранее нами была высказано предположение, что большие волны экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева являются периодом накопления нового знания. В связи с этим, при цикле проектирования ~8 лет, цикл накопления знаний может длиться ~60 лет, а при цикле проектирования ~15 лет, период накопления знания сокращается до ~30 лет [3]. создаётся впечатление, что при коротком цикле проектирования новых знаний достаточно для реализации требований социального заказа к характеристикам новых техни- ческих средств и технологий, а при более длительном для достижения требуемых характеристик их недостаёт. Возможно, с этим и связано сокращение периода накопления новых знаний за счёт возрос- ших требований к сфере их порождения со стороны общественной практики.

На рис. 1. приведена упрощённая схема движения нового знания из сферы порождения в сферу эксплуатации.

Рис. 1. Схема движения нового знания из сферы порождения в сферу эксплуатации

Каждый этап движения знания в сферу эксплуатации имеет характерное время (лаг). Чем быстрее движется новое знание по этой цепочке в сферу эксплуатации, тем экономически эффективнее данное общество, при условии, что данным уровнем техники в совершенстве владеет рабочая сила.

Новое знание под воздействием логики внутреннего развития порождается в результате бескорыстного поиска человеческой личностью истины в данной предметной области. Поэтому попытки спланировать или предсказать появление нового знания всегда терпели неудачу. более того, даже творцы нового знания не всегда могли указать область его практического использования. Примерами такого рода могут служить уравнения Максвелла, открытие радиоактивности беккерелем, информационные технологии, Интернет и т. п.

с другой стороны, эта сфера развивается и в связи с требованиями со стороны социального заказа. свежими примерами такого рода заказа могут служить логика развития исследований в области физики твёрдого тела. Так, полученные в этой сфере новые знания, под давлением социального заказа обеспечили создание микроэлектроники и технической базы для развития информационных технологий, а логика развития исследований в областях атомной и субатомной физики привела к созданию атомного оружия и атомной энергетики. И это в условиях, когда от исследований в области физики твёрдо- го тела в не столь далёкие послевоенные годы ничего существенного не ожидалось, а от исследований в области ядерной физики в довоенные годы только отдельные учёные ожидали прорыва в овладении энергией атома. Об этом убедительно свидетельствуют несколько настойчивых писем с фронта в 1941г. рядового Г.Н. флёрова И.В. сталину о необходимости скорейшего развёртывания работ по созданию атомного оружия в ссср.

Если сфера фундаментальных исследований движима преимущественно «демоном сократа», поселившегося в головах отдельных учёных, то в сфере реализации нового знания в новых образцах техники и технологиях требуются усилия коллективов изобретателей, институтов прикладного характера и опытно-конструкторских бюро. разрушенные в россии за последние 20 лет система отраслевых институтов и конструкторских бюро, система подготовки соответствующих кадров, а также продолжающаяся «утечка мозгов» не способствуют инновационному пути развития. Поэтому первым шагом должно быть восстановление всей цепочки движения знания из сферы его порождения в сферу эксплуатации (рис. 1), без чего уход россии от статуса «сырьевого придатка» представляется весьма проблематичным.

Объективные и субъективные трудности продвижения новых знаний в сферу их эксплуатации. В интервью по случаю своего 80-летнего юбилея основную трудность инновационного развития россии Ж.И. Алфёров связал с невостребованнос-

Общество

тью обществом новых знаний, которые являются результатом фундаментальных исследований, т.е. отсутствие на него спроса у экономических акторов. следовательно, в экономической среде россии ещё не созданы необходимые для этого условия. Но именно на почве новых знаний рождают- ся в головах новаторов новые технические идеи.

Но собственно феномен невостребо-ванности новых знаний связан с рядом объективных и субъективных причин. среди объективных причин трудностей на путях инновационного развития наиболее важной представляется различие в интересах бизнеса и фундаментальной науки . Проведенные в последние годы специальные исследования показали, что интересы фундаментальных и прикладных исследований пересекаются лишь в 4% случаев [10]. То, что россия не явля-

Terra Humana

ется исключением, подтверждается тем, что даже к очень хорошим проектам нет интереса предпринимателей, которые бы взялись довести готовую идею до приемлемой коммерциализации. Это связывают с тем, что у рыночных акторов и компаний в россии ещё не сформировалось понимание необходимости в инновациях [8]. А. Пуанкаре считал, что, если «ищешь только тех истин, от которых можно ждать непосредственных результатов, то связующие звенья ускользают и цепь распадается», и «...что наука, созданная исключительно в прикладных целях невозможна; истины плодотворны только тогда, когда между ними есть внутренняя связь» [11].

Другой важной объективной причиной является то, что наука непрерывно порождает новые решения возникшей или существующей общественной потребности, а промышленность может реализовывать предлагаемые альтернативы только дискретно . Это свойство внутренне присуще процессу проектирования. Действительно, выбрав из предлагаемых альтернатив предпочтительную и начав проектирование, нельзя вносить в проект непрерывные изменения – необходимо завершить проектирование, создать опытный образец (технологию), провести испытания и организовать тиражирование.

Поскольку из результатов фундаментальных исследований в сферу эксплуатации отбираются только те, которые должны отвечать текущим потребностям общества, то в процессе отбора существенно возрастает роль субъективного фактора. Поэтому от удачности выбора в значительной степени зависит величина качественного скачка при переходе на новый технологический уклад.

среди субъективных причин, наиболее важной представляется и неготовность правящей элиты России расстаться с имущественными и властными позициями . Отсюда и стремление убедить общество в необходимости стабилизации сложившихся отношений власти и приобретенной сомнительными путями собственности. Поэтому любые попытки перемен саботируются (отмена плоской шкалы налогообложения, пересмотр результатов незаконной приватизации, например).

Ещё одной важной субъективной причиной является неадекватная поставленной задаче инновационного развития страны степень управляемости этим процессом. Под управляемостью следует понимать наличие определённого порядка в принятии и исполнении важнейших государственных решений, предполагающих чёткую постановку целей и задач, тщательный анализ средств решения намеченных задач, минимизацию издержек, полный отказ от демагогии, персональная ответственность, при безусловном отстранении институтов и лиц, обнаруживших свою некомпетентность в порученном деле [12, с.57–68]. У нас, к сожалению, государственные чиновники, проявившие некомпетентность, не отстраняются, а остаются на государственной службе.

У хозяйствующих институтов с 90-х г. сложились собственные внутренные структура, культура, базовые ценности и установки, которые не дают оснований нынешнему руководству страны надеяться на активность бизнеса в инновационном развитии россии. Об этом свидетельствует как зарубежный опыт бюджетного финансирования науки, так и российский. В частности, бюджетные ассигнования на науку в 2007 г. в сША составили 2,62% ВВП, 2,53% – в Германии, 4,65% – в Израиле, 3,73% – в Швеции, 3,39% – в Японии, а в россии эти вложения составили только 1,07%. Мнение о существенно большем вкладе бизнеса в науку за рубежом не более, чем миф [5; 10]. Так в сША суммарный вклад государства в науку составляет ~41%, а бизнеса – 59%, но бизнес на эти средства проводит исследования, направленные на обеспечение конкурентоспособности собственного производства, а не на добычу нового знания. Тем не менее вклад бюджета сША в фундаментальную науку оказывается в абсолютных величинах в 7 раз больше, чем в россии. О значимости вклада отечественного бизнеса в науку можно судить по сумме выделяемой самой богатой компанией россии – «Газпромом». ОАО выделяет на собственные исследования 600 млн руб. в год (или 20 млн долларов сША), а «Нокиа» и «Майкрософт» 8–9 млрд [6]!

Вопреки научным авторитетам, нынешнее руководство россии требует от фундаментальной науки прямого, а не опосредованного вклада в инновационное развитие россии. Так, премьер-министр В.В. Путин, выступая перед собранием учёных рАН, прямо связал поддержку государством фундаментальной науки с её способностью обеспечить инновационный рост в стране, а не через посредство добычи новых знаний [10]. А президент Д.А. Медведев, отвечая студенту о причинах сравнительно низкой оплаты труда учёных, откровенно заявил, что тот, кто хочет зарабатывать больше, может осуществить это на другом поприще. сфера порождения нового знания требует не только талантов и значительно большего времени для подготовки научных кадров, но и времени для свободного творческого поиска. П.Л. Капица вспомнил случай, когда поздно вечером к нему в лабораторию заглянул Э. резерфорд.

— Чем Вы так поздно занимаетесь? – спросил он.

— работаю, – ответил Капица.

— А когда же Вы думаете? – последовал вопрос.

создаётся впечатление, что униженное состояние, в которое была поставлена наука с начала реформ, продолжает оставаться осознанной целью политики руководства страны. Именно такая политика подрывает престиж научной работы, ориентируя талантливых специалистов и молодёжь искать приложение своим силам в местах с более комфортными условиями для работы – за рубежом и в областях деятельности с приемлемым вознаграждением за труд. Об этом свидетельствует и вновь возросшая в 2009 г. «утечка мозгов».

В отличие от высшего руководства россии, президент сША б. Обама, выступая в Национальной академии наук, для обеспечения безусловного лидерства сША в будущем развитии, выдвинул ряд тезисов, в числе которых обращают на себя особое внимание два: обеспечить свободу и независимость, в том числе и научных исследований, и предоставить научному сообществу возможность «напрямую вмешиваться в государственную политику».

На практике это выразилось в расширении состава «Консультативного совета по науке и технике» при президенте сША и в назначении министром энергетики не «эффективного менеджера», а лауреата Нобелевской премии по физике 1957 г. стивена Чу [9]!

Как показывает общественная практика, инновации, являясь результатом креативной деятельности, имеют и деструктивную сторону : периодическая смена уровня техники требует значительных материальных затрат на обновление производства, переобучение персонала и т. п. Поэтому доставшаяся новым собственникам общественная собственность, эксплуатируется до полного износа. В ближайшем будущем никто не будет задумываться о замене современным оборудованием устаревшей и изношенной техники. Ведь это потребует значительных затрат, что грозит существенным снижением прибыльности бизнеса.

Возможные перспективы инновационного развития. Проблема инновационного развития страны является ключевой для занятия россией достойного места в мировом сообществе. разве может считаться россия великой державой, если она поставляет на рынок всего 0,2–0,3% от мирового объёма инновационных продуктов, тогда как сША – 40%, и если в западной Европе инновации используют 80% компаний, а в россии – только 5%? Мировой рынок информационных технологий уже приближается к 1,5 трлн долларов сША, а в россии – только к 8 млрд. По генерированию новых идей и других объектов интеллектуальной собственности мы занимаем 6 место в мире, а по капитализации этих идей – 90 место [7].

Итак, те организационные формы капитализации нового знания, которые применялись в последние годы в нашей стране, оказались неэффективными и от них надо решительно отказываться. Учитывая патерналистскую ментальность россиян, реализацию нового знания в новом технологическом укладе необходимо взять под полное государственное управление. бизнесу же передавать подготовленные к тиражированию опытные технологические процессы и технические средства в виде государственного заказа, взяв тем самым все инновационные риски на государственные плечи. Это не исключает инновационную деятельность самого бизнеса, поскольку в конкурентной среде это вопрос выживаемости. Полностью полагать-

Общество

ся на активность бизнеса в конкурентной борьбе за мировые рынки не следует.

Для достижения коренного перелома в отношении к инновациям со стороны бизнеса и государства в россии необходимо:

-

1. Восстановить всю цепочку утилизации нового знания в технике и технологиях (рис. 1).

-

2. Для стимулирования бизнеса к большему вкладу в развитие фундаментальной и прикладной науки учитывать не только различие целей бизнеса и науки, но и особенности менталитета российских учёных, работающих на разных этапах движения знания. Причём делать это следует преимущественно экономическими методами.

-

3. создать из представителей науки, промышленности и бизнеса независимый от любых корпоративных интересов орган

-

4. Отобранные экспертной комиссией перспективные наработки, представлять на конкурс для реализации в опытных образцах, а по результатам испытаний рекомендовать к переоснащению предприятий различных форм собственности, серийному производству и коммерциализации.

-

5. Организовать подготовку менеджеров перспективного планирования и использования инноваций в создаваемом новом технологическом укладе.

-

6. создать (усовершенствовать) законодательную базу для активного функционирования блока технологического отвала (см. рис. 1.) для устаревших парка машин, механизмов и технологий, стимулирующую бизнес к переходу к новому технологическому укладу. Опыт с утилизацией автомобилей старше 10 лет свидетельствует в пользу принятия аналогичных мер к любому парку машин, механизмов и технологий.

Поскольку цель учёных – поиск истины, а бизнеса – прибыль, то первым необходимо создать условия для эффективной научной работы, а вторым – выгодные условия для инвестиций. Очевидно, что первым будут способствовать: своевременное и достаточное финансирование для обновления научной лабораторной базы, повышения престижности профессии учёного; востребованность промышленностью научных достижений; достойная оплата научного труда. Вторым – соответствующие преференции государства за активность в создании нового технологического уклада.

экспертной оценки новейших достижений фундаментальной и прикладной науки, а также перспектив их практического использования при создании нового технологического уклада. Наделить этот совет правом публичного рассмотрения и принятия решения о выделении бюджетных средств для создания опытных образцов и технологий, проверки их пригодности для создания нового конкурентоспособного технологического уклада.

Список литературы О некоторых трудностях на путях инновационного развития России

- Арриги Дж. Долгий ХХ век. Деньги, власть и истоки нашего времени. -М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. -472 с.

- Вардуль Н. Зеленинноград//Профиль. -№ 12, 2010.

- Дегтярёв Г.М., Носов В.Н. О некоторых закономерных чертах открытых динамических систем в экономике//Общество. Среда. Развитие. -2009, № 4. -С. 3-12.

- Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. -М.: Международные отношения, 2008. -712 с.

- Леонов Ю.Г. Мифы в вопросах организации науки//Вестник РАН, 2010, т. 80, № 1. -С. 57-68.

- C.Лесков. Инвалиды и инновации//Известия. -№ 51/28066 от 28.03. 20010. -С. 6.

- Материалы круглого стола журнала «Полис» и Института социологии РАН. Теория и политика инновационного развития и инновации в политике//Полис. -2010, № 2. -С. 129-145.

- Рузаев А.В. Ключевой элемент Международной инновационной интеграции//Вестник РАН. -2010, № 3. -С. 267-269.

- Руденко Б. Шестой технологический уклад/Интервью с академиком Е. Кабловым//Наука и жизнь, 2010, № 4. -С. 2-7.

- Судакова Н.А. Взаимодействие университетов и бизнеса в процессе инновационной деятельности//США и Канада. -2010, № 2. -С. 110-127.

- Пуанкаре А. О науке. -М.: Наука, 1983. -561 с.

- Хантингтон C. Политический порядок в меняющихся обществах. -М.: Прогресс-Традиция, 2004. -480 с.