О необходимости разработки модели оптимальных условий для формирования и реализации демографических установок

Автор: Шабунова Александра Анатольевна, Ростовская Тамара Керимовна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Вопросы теории

Статья в выпуске: 4 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены концептуальные основания уникального межрегионального исследования демографического поведения населения, основанного на социологическом мониторинге «Демографическое самочувствие России», изложены ключевые моменты методики его проведения, а также показан спектр возможностей анализа социологических данных. Цель работы заключается в определении комплексной методологии, не только позволяющей выявить отдельные практики демографического поведения населения, информационное поле их формирования, но и дающей возможность разработать модель оптимальных условий для формирования и реализации демографических установок. Актуальность работы обусловлена необходимостью своевременно получать полные, научно обоснованные данные о состоянии и детерминантах демографического развития регионов России и эффективности демографической политики, в частности при реализации национального проекта «Демография». Теоретические основы представленного исследования учитывают институциональные и эволюционные концепты демографии, социологии, экономики, философии применительно к его объекту - демографическому поведению населения, реализованные в социодемографическом подходе, определяющем демографическое поведение населения как совокупность демографических установок (представлений) и действий, результатом которых становится обретение демографического статуса относительно детности, брачного состояния, состояния здоровья и территории проживания. Уникальность проведенного мониторинга заключается в возможности оценить демографическое поведение в единстве его видов (репродуктивного, матримониального, самосохранительного, миграционного), а также эффективность демографической политики. Показаны возможности анализа демографического поведения, такие как перекрестный анализ компонентов и детерминант демографического поведения, поиск территориальных особенностей социально-демографических процессов и их регулирования, определение особенностей социально-демографических групп населения. Результаты первой волны мониторинга позволяют увидеть развернутую картину сложившейся демографической ситуации, дают широкие возможности для получения информации и ее анализа, станут основой для определения направлений углубленного исследования и поиска путей и механизмов корректировки социально-демографической политики России. Всероссийский характер исследования помогает взвешенно подойти к анализу и корректировке ситуации в регионах, что представляется чрезвычайно важным, так как даст возможность учитывать региональную специфику и позволит выявить успешные практики. В итоге может быть создана модель условий, в которых формируются демографические установки и реальные линии поведения, приводящие к результатам, определенным демографической политикой страны.

Демографическое развитие, демографическое поведение населения, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/147225270

IDR: 147225270 | УДК: 314 | DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.2

Текст научной статьи О необходимости разработки модели оптимальных условий для формирования и реализации демографических установок

Демографическое развитие России с точки зрения национальной безопасности – ключевая сфера государственного управления. Количественные и качественные параметры населения определяют трудовой, инновационный, экономический потенциал страны. О понимании приоритетности демографического вопроса свидетельствует активизация политики в сфере поддержки рождаемости, укрепления общественного здоровья после обращения Президента РФ к Законодательному Собранию в 2006 году. Успехи демографической политики и эффективность новых мер поддержки семей с детьми принесли довольно значимые результаты: к 2013 году был достигнут естественный прирост населения, а нетто-коэффициент воспроизводства вырос до значения 0,81 (с 0,62 в 2006 г.). Реализуемые меры поддержали семьи, желающие иметь двоих и более детей, своевременно купировав обвал численности на последней демографической волне [1; 2]. Вместе с тем после 2016 года показатели демографиче- ской ситуации в стране вновь стали ухудшаться. Сегодня в РФ реализуется национальный проект «Демография», однако перспективы его реализации оцениваются неоднозначно, а многие ученые прогнозируют депопуляцию населения1 [3] и доказывают, что ресурсы увеличения численности населения если и не исчерпаны, то, по крайней мере, недостаточны. В связи с этим актуализируется вопрос, связанный с получением оперативной комплексной информации о трендах и детерминантах демографического развития с учетом существующей территориальной дифференциации процессов, в том числе для использования ее в ходе подготовки и принятия управленческих решений в рамках национального проекта «Демография».

В современных условиях в детерминации демографических процессов усиливается влияние поведенческого фактора, а именно демографического поведения населения. Так, параметры рождаемости во многом определяются демографическими (репродуктивными, брачными) и здоровьесберегающими установками, в том числе к своему репродуктивному здоровью. Параметры заболеваемости и смертности во многом зависят от отношения каждого человека к собственному здоровью, реализации практик здорового образа жизни или деструктивных привычек, поэтому так важно изучать самосохранительное поведение населения, основываясь как на анализе статистической информации, так и на данных социологических исследований. На демографические параметры территорий может существенно влиять и миграция населения, которая, в свою очередь, зависит от миграционной мобильности.

В последние десятилетия произошли существенные трансформации репродуктивного поведения населения страны: широкое распространение получили практики планирования беременности [4], среднедетные репродуктивные установки (ориентация на рождение 3– 4 детей) сменились на малодетные (примерно 60% россиян ориентированы на 1–2 детей) [5], вырос средний возраст деторождения (возраст матери при рождении первенца в 1990-х гг. – 19 лет, в 2000-х гг. – 27 лет) [6]. Одновременно изменялись нормы матримониального поведения, что выразилось в широком распространении сожительства как формы, альтернативной официальному браку, или как отношений, предваряющих регистрацию партнерского союза (считают, что до регистрации первого брака «нужно пожить вместе», 40% россиян, повторного – 60%), в увеличении возраста вступления в брак (с 19 до 25 лет у женщин и с 23 до 27 у мужчин по сравнению с серединой 1990-х гг.) [7]. Ориентация населения страны на мало-детность, «старение» брачности и материнства будут оказывать заметное влияние на уровень рождаемости2.

Параметры самосохранительного поведения, напротив, слабо меняются, распространены деструктивные практики. Это усиливает риски выполнения ориентиров, поставленных в национальном проекте, в частности цели повышения ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.

Поиск методологии и методики, которая позволит синтезировать статистические индикаторы изменения численности населения и социологические исследования социальнокультурных, социально-экономических и социально-политических условий реализации демографических установок населения в разных регионах РФ, поднимает целый пласт исследовательских вопросов. Например, какие механизмы социально-демографической политики на федеральном, региональном, муниципальном уровнях работают эффективно, а какие не приведут к достижению целей; насколько население информировано об инструментах поддержки рождения детей; под влиянием каких факторов принимается решение о рождении второго и последующих детей; с какими трудностями сталкиваются семьи при рождении детей и, самый важный вопрос, каковы и чем обусловлены различия в реализации демографического поведения разных поколений и социально-демографических групп. Фиксация различий в демографическом поведении, практиках, культуре, мотивации разных возрастных групп – актуальная теоретическая проблема, которая помогает зафиксировать механизмы изменения демографического поведения, а это позволит прогнозировать тенденции и вырабатывать рекомендации развития социальнодемографической политики.

В целях реализации указанной задачи необходимо получить эмпирические данные для описания и типизации демографических практик разных поколений, определить факторы, ресурсы, проблемы и итоги реализации социально-демографической политики на разных исторических этапах в СССР и РФ, а также концептуализировать полученные результаты, что позволит выработать рекомендации по корректировке мер социально-демографической политики, в том числе по максимизации эффективности национального проекта «Демография».

В современной России демографическая политика складывается в противоречивом исследовательском поле. Полемика о качественной интерпретации демографической динамики и управлении демографическим развитием активно продолжается между научными школами [8; 9]. Мы разделяем позицию разумного влияния на управляемые факторы демографического развития в целях национальной безопасности и благополучия населения. В частности, таким фактором выступает демографическое поведение, вклад которого в воспроизводство и здоровье населения сложно переоценить.

Цель данной статьи – определить комплексную методологию, не только позволяющую выявить отдельные практики демографического поведения населения, информационное поле их формирования, но и дающую возможность разработать модель оптимальных условий для формирования и реализации демографических установок.

Теоретико-методологические основы исследования

Объект исследования – демографическое поведение и демографические установки населения как его элемент и детерминанта, междисциплинарная категория, попадающая в поле социологии, демографии и психологии. Демографические установки представляют собой готовность к реализации конкретных действий и являются значимым предиктором демографического поведения населения в целом.

Учитывая интересующую нас изменчивость, детерминацию и механизм формирования демографического поведения, важно понимать социально-экономический контекст и его динамику, социокультурную природу объекта.

Основой исследования послужили работы, раскрывающие механизмы социальных изменений, трансформации социального поведения и культуры, в том числе К. Маркса и Ф. Энгельса (смена социально-экономических формаций), Ф. Гиддингса, О. Конта, Ч. Кули, К. Мангейма, М. Мид, П. Сорокина, Г. Тарда, П. Штомпки и др. Социальные изменения как реакцию на напряжение институциональных систем рассматривают Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Н. Смелзер, Г. Спенсер. В рамках интегрированного подхода, реализованного в работах П. Бурдье, Э. Гидденса и др., социальные изменения выступают итогом как активности субъекта, так и внешних изменений институциональной системы. С опорой на институциональную теорию оцениваются и ресурсы осуществления социально-демографической политики (М. Аболафия, Н. Биггарт, Ф. Блок, К. Поланьи, В.В. Радаев, Н. Флигстин, М.А. Шабанова и др.). В числе российских авторов, занимающихся вопросами социальных изменений и процессов модернизации в РФ, Л.Е. Востряков, З.Т. Голенкова, Н.И. Лапин, Ю.А. Левада, В.С. Магун, Н.М. Римашевская, Ж.Т. Тощенко, М.Ф. Черныш, А.Е. Чирикова, О.И. Шкаратан, В.А. Ядов и др. Перспективным является использование концептуальных схем исследования сущности человеческого и социального капиталов, рассмотренных как ресурсы актора (Г.С. Беккер, П. Бурдье, М. Грановеттер, Т. Молитерно, Р. Патнэм, Р. Плойхарт, Ф. Фукуяма и др.).

Методологическая матрица исследования опирается на работы российских демографов, в которых выявлены причины эволюции норм детности и классифицированы типы демографического поведения (А.И. Антонов, В.Н. Архангельский, Р.И. Акъюлов, Е.И. Акъюлова, А.Г. Вишневский и др.), изучены тенденции изменения социально-демографической политики в РФ (В.Н. Архангельский, Н.В. Зверева, А.Г. Вишневский, В.А. Горшков, Г.И. Кли-мантова, Л.И. Кравченко, Н.М. Римашевская. и др.), определена роль институтов семьи и образования в формировании ценностных ориентаций (М.К. Горшков, О.В. Кучмаева, Т.К. Ростовская, Л.И. Савинов, А.Б. Синельников, Т.А. Гурко, Н.Е. Тихонова, Ф.Э. Шере-ги и др.). Для понимания особенностей и закономерностей формирования демографических установок важно обратиться к социологии молодежи, а именно к теориям, обосновывающим выделение молодежи в особую социально-демографическую группу с присущими ей свойствами (Е.Д. Вознесенская, Г.С. Гончарова, Д.Л. Константиновский, Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкин и др.), исследованиям социальных изменений, связанных с самоопределением молодежи (Т. Лисовский, В.Ф. Левичева, В.А. Луков и др.), исследованиям влияния средовых рисков на поведение молодежи в условиях неопределенности и концепции социокультурного механизма формирования и воспроизводства социальной реальности (Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, Н.А. Романович).

Человеческому и демографическому потенциалу российских регионов, а также институциональному пространству посвящен ряд работ (О.В. Байдалова, Е.С. Губанова, М.М. Гузев, Н.В. Дулина, З.М. Дыльнова, С.М. Имяреков, О.В. Иншаков, А.Э. Калинина, Е.В. Каргаполова, Н.И. Лапин, Н.М. Токарская, А.А. Шабуно-ва, К.П. Юртаев и др.).

Влияние поведенческого фактора на динамику населения признается и в известных концепциях демографического перехода [10; 11], особенно второго и третьего [12–14]. Концепции третьего и четвертого демографического переходов, разрабатываемые А.В. Ионцевым, кроме того, определяют значимость и влияние миграции на демографический облик территорий [15]. Концепция эпидемиологического перехода обращает внимание на значимость самосохранитель-ного (здоровьесберегающего, витального) по- ведения населения при формировании общественного здоровья на современном этапе развития [16; 17].

Демографическое поведение с точки зрения демографов представляет собой систему относительно самостоятельных видов: репродуктивное, брачное (матримониальное), самосохрани-тельное и миграционное. Каждый из них имеет свою структуру, выделяемую по неидентичным основаниям в рамках различных подходов. Так, психологический подход предполагает анализ ценностей, мотивов, целей/установок, решений, действий и контроль результата. Используемый применительно к самосохранительно-му поведению медицинский подход в фокусе исследований выделяет медицинскую активность, а также нормы здорового образа жизни, т. е. те действия, которые непосредственно входят в сферу ответственности здравоохранения (табл. 1) .

Таблица 1. Теоретические подходы к интерпретации самосохранительного поведения и его структуры

|

Подход |

Представители |

Интерпретация ССП |

Компоненты ССП |

|

Медицинский |

Ю.П. Лисицын, О.В. Гриницын, А.М. Изуткин, И.Ф. Матюшин |

Самосохранительное поведение приравнивается к здоровому образу жизни (или гигиеническому поведению), т. е. деятельности личности , отдельных групп людей, наиболее характерной для конкретных социально-экономических, политических, экологических и прочих условий, направленной на сохранение и улучшение, укрепление здоровья |

|

|

Психологический |

М. Бекер, Л. Майман, М. Фишбайн, А. Айзен, Дж. Прохазка, К. ДиКлементе, Н.В. Яковлева, Н.Н. Уланова, Л.Г. Уляева |

Самосохранительное поведение (чаще называется здоровьесберегательным) рассматривается по-разному:

|

Основные компоненты ССП:

|

|

Социолого-демографический |

А.И. Антонов, В.М. Медков, В.А. Борисов, В.А. Зотин, Т.В. Лифарь, И.В. Журавлева, Л.С. Шилова, Е.Б. Бабин, Л.В. Шибут, И.С. Вялов, Г.А. Ивахненко, В.Я. Шклярук, Л.Ю. Иванова, А.А. Шабунова |

Самосохранительное поведение – это система действий и отношений личности , направленных на сохранение здоровья в течение всего жизненного цикла и продление сроков жизни |

|

|

Источник: [18]. |

|||

Матримониальное поведение рассматривается преимущественно вместе с репродуктивным. Это вполне обоснованный дизайн исследований – в XX–XXI вв. более 70% детей дает брачная рождаемость. К числу наиболее известных можно отнести оценки исторической эволюции данных видов поведения, обусловленные общественными трансформациями институтов семьи и брака (табл. 2) . Представленные характеристики типов поведения изложены в рамках социодемографического подхода.

Социодемографический подход интегрирует социально-психологические основания поведения и его демографический смысл, определяя во всех видах два укрупненных компонента – это представления о том, какими должны быть сами действия, их конечный результат и непосредственно реализуемые поведенческие акты.

Первый компонент, в определенном смысле являющийся сформировавшимся образом семьи и семейной жизни, здоровьесбережения, измеряется с помощью демографических установок, второй – параметрами конкретных действий.

От демографических установок населения зависят демографическое поведение, детность и рождаемость, общественное здоровье. Научная проблема состоит в определении механизма формирования данных установок, выделении факторов и условий, оказывающих непосредственное и опосредованное влияние на этот процесс. Одним из определяющих факторов является социально-демографическая политика, под влиянием которой формируются условия реализации демографического поведения. Гипотетически неблагоприятные условия ведут к тому, что откладываются сроки деторождения, снижается детность, увеличиваются риски реа-

Таблица 2. Исторические типы репродуктивного и брачного поведения населения России и стран Европы

|

Тип репродуктивного поведения |

Характеристики |

Период |

Тип брачного поведения |

Характеристики |

Период |

|

Многодетное (традиционный тип) |

5 и более детей в семье; отсутствие практик регулирования рождаемости (контрацепции, абортов); преобладание экономических мотивов деторождения (дети – рабочие руки, помощники в хозяйстве) |

До сер. XIX в. в странах Зап. Европы; в России – до сер. XIX – нач. XX в. |

Традиционный (восточноевропейский) |

Ранний возраст вступления в брак (менее 24 лет), всеобщность брака, т. е. высокая доля населения, состоящего в браке (более 90%), и низкая доля безбрачия (менее 10%) |

До конца XVII в. в странах Зап. Европы; в России – до нач. XX в. |

|

Среднедетное (промежуточный тип) |

3–4 детей в семье; ослабление внутрисемейной мотивации деторождения; применение регулирования рождаемости (аборты, контрацепция) |

C сер. XIX в. в странах Зап. Европы; в России зарождается во 2-й пол. XIX в. в городской местности, с 20-х гг. XX в. на основной части страны |

Западноевропейский (европейский) |

Поздний возраст вступления в брак (старше 24 лет), низкая доля населения, состоящего в браке, высокая доля безбрачия (более 10%) |

В Зап. Европе и др. развитых странах с конца XVIII – нач. XIX в.; в России – с нач. XX в. до 1940-х гг. |

|

Послевоенный |

Ранний возраст вступления в брак (менее 24 лет), всеобщность брака |

В странах Европы после Второй мировой войны (40–50-е гг. XX в.) до 1960–70-х гг.; в России – до 80-х гг. XX в. |

|||

|

Малодетное (современный тип) |

1–2 детей в семье; планирование беременности; широкое распространение способов внутрисемейного регулирования числа деторождений |

С 60-70-х гг. XX в. в Зап. Европе и развитых странах; в России – с конца 60-х гг. XX в. |

Современный |

Поздний возраст вступления в брак (старше 25 лет), высокий уровень окончательного безбрачия, высокая раз-водимость |

В Зап. Европе и др. развитых странах – с 60–70-х гг. XX в.; в России – с 80–90-х гг. |

|

Источник: [19]. |

|||||

лизации «позитивных» демографических установок, реализуются деструктивные практики в сфере здоровья, население выезжает из территорий с субъективно и объективно «плохими» условиями для жизни. Благоприятные условия, в свою очередь, не всегда помогают увеличению рождаемости, укреплению общественного и индивидуального здоровья, миграционной привлекательности. Научная проблема расширяется, так как необходимо определить не только механизмы формирования демографических установок, но и какое содержание вкладывать в понятия «благоприятные» и «неблагоприятные» условия для деторождения, здорового образа жизни, жизни вообще. Гипотетически можно предположить, что благоприятные условия сопряжены с экономическим ростом. Однако практика показывает, что это не так, социальноэкономическая ситуация – не единственный фактор, рождаемость снижается во многих экономически развитых странах и регионах даже быстрее, чем в слабо развитых. Более заметна связь развития здравоохранения и параметров здоровья, уровня жизни и миграции. Теоретическая проблема – поиск баланса разных факторов и оптимальной модели условий для формирования и реализации демографических установок. Именно поэтому представляется важным провести анализ результативности социально-демографической политики, учитывая при разработке методологии и методики исследования социально-культурные условия ее реализации, так как оптимальные модели могут различаться с учетом региональной специфики. Представляется, что всероссийское исследование демографического поведения (в широком его понимании) и самочувствия населения, проведенное в формате мониторинга, позволит обосновать выбор модели социальнодемографической политики с учетом территориальных особенностей.

Именно на такой глубокий и комплексный анализ нацелен проект «Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России», выполняемый творческим коллективом российских ученых академических институтов и ведущих университетов, поддержанный Российским научным фондом. В рамках реализуемого исследования разработан инструментарий всероссийского социологического мониторинга «Демографическое самочувствие населения регионов России», позволяющий провести комплексную оценку видов демографического поведения, в том числе с позиции их формирования, а также факторов реализации демографических установок. Анкета состоит из пяти блоков, позволяющих получить данные обо всех видах демографического поведения (брачное, репродуктивное, самосохранительное, миграционное) и эффективности демографической политики. Кроме того, выделение блоков поможет увидеть взаимную увязку установок и поведенческих практик различных видов демографического поведения, определить их взаимосвязи, выявить из них более отзывчивые к управленческим воздействиям. Расширяет возможности анализа и общий блок социально-демографических характеристик респондентов, уточняющий адресность выводов. Комплекс вопросов о демографической политике позволяет оценить значимость реализуемых мер для населения в целом, отдельных регионов, социально-демографических групп, лояльность населения к демографической политике федерального и регионального уровней и ее реальный эффект в виде результатов демографического поведения.

В феврале – марте 2020 года осуществлена первая волна выборочного социологического обследования путем анкетного опроса. Охвачено десять регионов России: г. Москва, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Вологодская область, Волгоградская область, Ивановская область, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Свердловская область. Общий объем выборочной совокупности составил 5616 человек.

В опросе реализована многоступенчатая типологическая выборка. На первом этапе отобраны территории для проведения опроса и типы поселений (городские и сельские населенные пункты), на втором в каждом из них осуществлен систематический отбор (квотная выборка с учетом возрастных групп респондентов, пола, сферы профессиональной деятельности). Использование многоступенчатой выборки повышает точность результатов, доверительный интервал расчета данных для общероссийской выборки ±0,4% (при уровне достоверности 99,7%), для региональных выборок ±4% (при уровне достоверности 95,4%). Результаты репрезентативны для России в целом и для включенных в выборочную совокупность регионов [20]. Таким образом, мы имеем возможность получить данные о параметрах демографического поведения россиян, в том числе его результатах, фиксируемых демографической статистикой, и факторах, его определяющих. Первая волна мониторинга, проведенная до начала активной фазы пандемии в стране, не только позволила получить уникальные данные об особенностях демографического поведения с учетом социодемографической стратификации населения и в комплексе его видов (матримониальное, репродуктивное, самосохранитель-ное, миграционное), но и заложила основу для следующих волн исследования в постпанде-мийный период. Это существенно расширяет возможности для поиска путей повышения эффективности демографической политики вообще и национального проекта «Демография» в частности.

Результаты. Возможные направления анализа данных первой волны мониторинга

Комплексный характер инструментария дает широкие возможности для анализа, позволяющие не только понять тенденции, выявить основные факторы или мотивы поведения людей, но и обнаружить вопросы, требующие углубленного изучения, а также механизмов и инструментов решения проблем.

Мониторинговый характер начавшегося исследования позволит увидеть динамику ситуации, реакцию на меры социально-демографической политики. Уже первая волна дает широкие возможности. В представленной работе мы только обозначим возможные направления анализа полученного социологического среза.

– Перекрестный анализ блоков ( сопоставление реперных точек различных блоков анкеты ), позволяющий увидеть глубокие разнообразные связи и учесть их в последующем анализе. Например, заметны взаимосвязи видов демографического поведения. Люди, ориентированные на многодетность, в большей степени нацелены на долголетие (в среднем 95 лет против 88– 89 у ориентированных на малодетность и бездетность), что обусловлено желанием дольше пробыть вместе с членами семьи, заботиться о них (табл. 3) . В данной группе наблюдаются более высокие оценки своего здоровья (считают его очень хорошим и хорошим 53% против 40% среди ориентированных на малодетность) и образа жизни (38% полагают, что его можно назвать здоровым). Вместе с тем от прямых простых выводов предостерегает анализ конкретных практик, выявивший, что среди семей, ориентированных на многодетность, более низкая медицинская активность, чаще встречается практика злоупотребления алкоголем.

Таблица 3. Параметры самосохранительного поведения в группах населения с разными репродуктивными планами

|

Вариант ответа |

Среднее по опросу |

Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь? |

||

|

«Чайлдфри» |

Планирующие малодетность (1–2 детей) |

Планирующие многодетность (3+) |

||

|

Численность категории в выборке (чел.) |

5616 |

272 |

3121 |

927 |

|

Если бы у Вас была возможность выбора, то, какое число лет Вы предпочли бы прожить при самых благоприятных условиях? (лет) |

||||

|

Среднее значение |

90 |

89 |

88 |

95 |

|

Медианное значение |

90 |

85 |

90 |

90 |

|

Почему Вы хотели бы прожить именно столько лет? (средний балл по 5-балльной шкале) |

||||

|

Хотелось бы еще пожить и для себя, не работая |

3,8 |

3,8 |

3,9 |

3,8 |

|

Не хочу терять свои пенсионные накопления и полностью их использовать |

2,8 |

3,0 |

2,9 |

2,8 |

|

Пожилые люди пользуются уважением в обществе |

2,4 |

2,5 |

2,4 |

2,4 |

|

Хочу подольше поработать и в пенсионном возрасте |

2,4 |

2,5 |

2,3 |

2,5 |

|

Хочу помогать моим взрослым детям |

3,6 |

2,5 |

3,7 |

3,9 |

|

Не хочу оставить супруга одного без моей помощи и поддержки |

3,7 |

3,0 |

3,8 |

4,0 |

|

Хочу долго жить, чтобы увидеть внуков |

4,2 |

2,8 |

4,3 |

4,5 |

Окончание таблицы 3

|

Вариант ответа |

Среднее по опросу |

Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь? |

||

|

«Чайлдфри» |

Планирующие малодетность (1–2 детей) |

Планирующие многодетность (3+) |

||

|

Как Вы оцениваете свой образ жизни? |

% от числа ответивших) |

|||

|

Его можно назвать здоровым |

32,8 |

31,1 |

30,8 |

38,4 |

|

Он не совсем здоровый |

50,1 |

46,1 |

52,6 |

48,6 |

|

До здорового образа жизни мне далеко |

17,1 |

22,8 |

16,6 |

13,1 |

|

Что Вы лично предпринимаете для сохранения и укрепления своего здоровья? (% от числа ответивших) |

||||

|

Количество предпринимаемых мер для сохранения и укрепления своего здоровья |

||||

|

Не отмечена ни одна из мер |

11,8 |

13,2 |

11,3 |

10,4 |

|

1–2 меры |

25,9 |

38,6 |

23,8 |

23,0 |

|

3–4 меры |

30,4 |

29,0 |

32,8 |

25,4 |

|

5 и более мер |

31,9 |

19,1 |

32,1 |

41,3 |

|

В том числе, например: |

||||

|

Придерживаются рекомендаций о здоровом питании |

20,3 |

20,2 |

19,8 |

26,7 |

|

Злоупотребляют алкоголем |

45,8 |

39,0 |

46,2 |

47,4 |

|

Не употребляют алкоголь вообще или употребляют умеренно* |

54,2 |

61,0 |

53,8 |

52,6 |

|

Не обращаются к врачу в случае болезни |

29,0 |

28,3 |

27,4 |

34,6 |

|

Обращаются за мед. помощью в случае болезни |

70,9 |

71,8 |

72,5 |

65,5 |

|

Регулярно закаливаются |

34,2 |

21,7 |

35,3 |

39,1 |

|

* К этой группе отнесены те, кто не употребляет алкоголь вообще или употребляет, но ни один из алкогольных напитков не употребляется часто («ежедневно», «по выходным») и за последний месяц не было факта употребления 5 и более стандартных порций алкоголя за 1 раз. Источник: данные выборочного социологического исследования, проведенного в феврале – марте 2020 г. в 10 регионах России. |

||||

Вполне логичны сочетанные мотивы матримониального поведения и репродуктивных планов индивидов. Брачный статус респондентов отчасти обусловлен их возрастными характеристиками (среди childfree больше молодежи). Легитимный брак в его традиционных основаниях более интенсивно поддерживают ориентированные на многодетность: средний балл по предложенным причинам-поводам регистрации брака у них выше среднего (табл. 4) . А вот среди пар, ориентированных на малодетность, больше доля сожительствующих (8% против 4 и 6).

При анализе миграционных потоков и настроений важно понимать и репродуктивные планы населения. Миграционные настроения увязаны с репродуктивными ориентациями не столь явно и тесно. Хотели бы сменить место жительства примерно 30% опрошенных (табл. 5). В любом случае это сигнал для управленческих структур, требующий осмысления. Вероятно, среди причин отъезда цепочка оценки шагов и мотивов останавливается на решении самых острых проблем. Люди уезжают за лучшими условиями жизни, которые четко увязаны с высокооплачиваемой работой, т. е. конструкция «я хочу уехать, потому что там будут лучше условия для рождения и воспитания детей», что, казалось бы, действительно важно, скрывается (не заметна) за поиском лучшего уровня жизни в принципе. Результаты проведенного этапа показывают, что этот вопрос требует углубленного анализа, возможно, с помощью фокус-группо-вого исследования, следует углубить и территориальный срез (не только на региональном, но и на муниципальном уровне).

Уточнение степени воздействия и востребованности мер поддержки в группах населения с различными репродуктивными планами позволяет сделать более точные выводы. Среди планирующих многодетность россиян больше получателей государственной помощи (67% против 28% у бездетных и 60% у ориентированных на малодетность, табл. 6 ). Это объясняется

Таблица 4. Некоторые параметры брачного поведения в группах населения с разными репродуктивными планами

|

Вариант ответа |

Среднее по опросу |

Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь? |

||

|

«Чайлдфри» |

Планирующие малодетность (1–2 детей) |

Планирующие многодетность (3+) |

||

|

Численность категории в выборке (чел.) |

5616 |

272 |

3121 |

927 |

|

Состоите ли Вы в браке? (% от числа ответивших) |

||||

|

Состою в зарегистрированном браке |

47,4 |

10,3 |

52,4 |

55,1 |

|

Состою в незарегистрированном браке |

7,1 |

4,4 |

8,4 |

5,5 |

|

Вдовец (вдова) |

1,4 |

0,7 |

1,4 |

0,9 |

|

Разведен(а) |

8,5 |

8,8 |

7,7 |

4,9 |

|

Никогда не состоял(а) в браке |

35,6 |

75,7 |

30,2 |

33,6 |

|

Если Вы считаете, что брак нужно регистрировать, то почему? (средний балл оценки значимости каждого из перечисленных факторов по 5-балльной шкале: 1 означает, что он практически не имеет значения, 5 – имеет очень большое значение) |

||||

|

Это соответствует нормам общественной морали, мнению окружающих |

3,1 |

2,7 |

3,1 |

3,3 |

|

Желание иметь ребенка в зарегистрированном браке |

3,9 |

2,9 |

4,0 |

4,2 |

|

Если есть уверенность в том, что совместная жизнь в незарегистрированном браке «проверила брак на прочность» (или уже хорошо узнали друг друга) |

3,2 |

2,9 |

3,2 |

3,3 |

|

Обеспечивает материальные права родителя, остающегося с детьми, в случае возможного развода |

3,5 |

3,4 |

3,5 |

3,6 |

|

Это дает супругам гарантию, что они вместе проживут долгую жизнь |

2,7 |

2,3 |

2,8 |

2,9 |

|

Источник: данные выборочного социологического исследования, проведенного в феврале – марте 2020 г. в 10 регионах России. |

||||

Таблица 5. Миграционные установки населения

|

Вариант ответа |

Среднее по опросу |

Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь? |

||

|

«Чайлдфри» |

Планирующие малодетность (1–2 детей) |

Планирующие многодетность (3+) |

||

|

Хотите ли Вы уехать из этого населенного пункта? (% от числа ответивших) |

||||

|

Да |

30,4 |

28,8 |

30,4 |

31,1 |

|

Нет |

50,9 |

50,6 |

50,7 |

53,9 |

|

Не задумывалась(ся) |

18,7 |

20,6 |

18,9 |

15,0 |

|

Если да, то почему? (% от тех, кто хотел бы уехать) |

||||

|

Плохая экология |

26,3 |

37,7 |

26,3 |

28,2 |

|

Нет работы |

25,0 |

16,9 |

29,0 |

20,2 |

|

Низкая зарплата |

44,9 |

41,6 |

48,4 |

36,1 |

|

Здесь не осталось родственников |

4,6 |

2,6 |

4,4 |

5,4 |

|

Нет перспектив |

48,5 |

46,8 |

53,0 |

41,9 |

|

Другое |

6,8 |

6,5 |

4,9 |

11,2 |

|

Источник: данные выборочного социологического исследования, проведенного в феврале – марте 2020 г. в 10 регионах России. |

||||

|

и тем, что среди них выше процент семей, уже Для ориентированных на многодетность зна-имеющих детей на момент опроса. Степень зна- чимость практически всех вариантов мер под-чимости государственной поддержки для них держки выше, чем для других групп, особенно также более важна (3,5 балла по 5-балльной это выражено для мер, связанных с воспитани-шкале против 2,7 и 3,3 балла соответственно). ем детей, гибким графиком работы. |

||||

Таблица 6. Государственная поддержка: получение, оценка, информированность

|

Вариант ответа |

Среднее по опросу |

Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь? |

||

|

«Чайлдфри» |

Планирующие малодетность (1–2 детей) |

Планирующие многодетность (3+) |

||

|

Пользуется ли или пользовалась раньше Ваша семья какой-либо государственной помощью? (% от числа ответивших) |

||||

|

Пользуется |

21,2 |

8,4 |

19,8 |

33,4 |

|

Раньше пользовалась, а сейчас нет |

36,3 |

19,6 |

39,5 |

34,2 |

|

Никогда не пользовалась |

42,5 |

72,0 |

40,7 |

32,4 |

|

Степень значимости полученной помощи для семьи (для тех, кто пользуется или пользовался раньше какой-либо государственной помощью, средний балл по 5-балльной шкале) |

||||

|

Средний балл |

3,4 |

2,7 |

3,3 |

3,5 |

|

Какие меры социальной помощи и поддержки необходимы для Вашей семьи? (степень необходимости, средний балл по 5-балльной шкале) |

||||

|

По уходу за ребенком дошкольного возраста |

3,0 |

2,2 |

2,9 |

3,5 |

|

По присмотру за ребенком школьного возраста |

2,9 |

2,2 |

2,9 |

3,1 |

|

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,6 |

2,7 |

2,5 |

2,6 |

|

Помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику |

3,2 |

2,8 |

3,1 |

3,3 |

|

Помощь в оказании бытовых услуг (сходить в магазин, убрать квартиру) |

2,3 |

2,6 |

2,3 |

2,4 |

|

Помощь в организации семейного дела |

2,6 |

2,7 |

2,5 |

2,7 |

|

Помощь в поиске дополнительных приработков |

3,0 |

2,8 |

3,0 |

3,0 |

|

Дополнительное образование для детей |

3,3 |

2,6 |

3,3 |

3,6 |

|

Консультативно-медицинские услуги |

3,5 |

3,3 |

3,5 |

3,6 |

|

Содействие в организации досуга |

2,8 |

2,6 |

2,7 |

3,0 |

|

Помощь в организации семейного отдыха |

2,9 |

2,8 |

2,8 |

3,0 |

|

В какой степени принятию решения о рождении Вашего младшего (единственного) ребенка помогло усиление мер государственной поддержки семей с детьми? (% от тех, у кого есть дети) |

||||

|

Да, сильно повлияло |

5,9 |

0,0 |

4,1 |

11,5 |

|

Да, немного повлияло |

18,4 |

7,1 |

17,0 |

28,8 |

|

Нет |

57,2 |

78,6 |

61,8 |

44,4 |

|

Трудно сказать |

18,5 |

14,3 |

17,2 |

15,2 |

|

Информированность о мерах государственной семейной политики, действующих в регионе (средний балл по 5-балльной шкале, 1 – «практически ничего не знаю», 5 – «полностью владею информацией») |

||||

|

Средний балл |

2,6 |

1,9 |

2,7 |

3,0 |

|

Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации о возможностях получения мер поддержки и помощи для Вашей семьи? (% от числа ответивших) |

||||

|

Да |

33,5 |

28,6 |

33,5 |

40,3 |

|

Нет |

37,8 |

54,3 |

38,4 |

35,6 |

|

Затрудняюсь ответить |

28,6 |

17,1 |

28,1 |

24,1 |

|

Источник: данные выборочного социологического исследования, проведенного в феврале – марте 2020 г. в 10 регионах России. |

||||

Таблица 7. Предпочитаемое число детей, региональный разрез

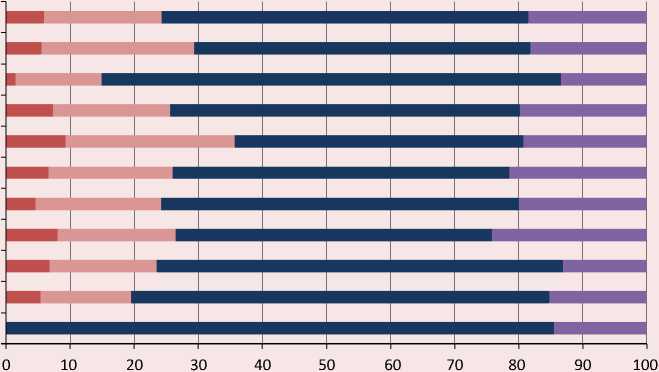

Из регионов первой волны наиболее лабильными к новым мерам поддержки оказались Республика Башкортостан, Свердловская и Вологодская области, Ставропольский край, наименее – Ивановская и Нижегородская области (доля ответов о том, что меры демографической политики повлияли на решение о рождении ребенка, составили, соответственно, 36, 29, 26, 26; 0, 15%; рисунок ).

Интересной и информативной формой анализа представляется построение различных матриц, например матрицы востребованности мер социальной поддержки семей с детьми в территориальном разрезе. Региональные различия значимых мер вырисовываются достаточно ярко. Наиболее популярны дополнительное об-

разование детей и организация гибкого графика работы (табл. 8). Для Республики Башкортостан и Московской области важна помощь в поиске приработка, в Республике Татарстан остро стоит вопрос присмотра за школьниками, а в Ставропольском крае и Свердловской области – за детьми дошкольного возраста. Вологжане испытывают трудности и ждут помощи в организации досуга и семейного отдыха. Полное совпадение по набору мер со среднероссийскими показала Нижегородская область.

Набор трех наименее востребованных позиций различается заметно меньше, чем спектр наиболее значимых. Меньше всего значимы для семей с детьми такие виды социальной поддержки, как помощь в оказании бытовых услуг, помощь по уходу за нетрудоспособным членом семьи, помощь в организации семейного дела.

Сочетание построенной матрицы с анализом нормативно-правовой базы социальнодемографической политики в обследованных регионах усилит аргументированность и точность выводов и предложений.

Распределение ответов на вопрос «В какой степени принятию решения о рождении Вашего младшего (единственного) ребенка помогло усиление мер государственной поддержки семей с детьми?» (% от числа ответивших)

В среднем

Свердловская область

Нижегородская область

Республика Татарстан

Республика Башкортостан Ставропольский край

Волгоградская область Вологодская область г. Москва

Московская область

Ивановская область

■ Да, сильно повлияло ■ Да, немного повлияло ■ Нет ■ Трудно сказать

Источник: данные выборочного социологического исследования, проведенного в феврале – марте 2020 года в 10 регионах России.

Таблица 8. Матрица региональных различий значимости мер социальной поддержки семей с детьми (три наиболее и три наименее необходимые меры, средний балл по 5-балльной шкале)

|

Регион |

Три самые значимые меры социальной поддержки семьи |

Балл |

Три наименее значимые меры социальной поддержки семьи |

Балл |

|

Ивановская область |

Помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику |

3,39 |

Помощь в организации семейного дела |

2,46 |

|

По уходу за ребенком дошкольного возраста |

3,30 |

Помощь в оказании бытовых услуг (сходить в магазин, убрать квартиру) |

2,12 |

|

|

Помощь в организации семейного отдыха |

3,18 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,07 |

|

|

Московская область |

Дополнительное образование для детей |

3,41 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,75 |

|

Помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику |

3,38 |

Помощь в организации семейного дела |

2,57 |

|

|

Помощь в поиске дополнительных приработков |

3,29 |

Помощь в оказании бытовых услуг |

2,43 |

|

|

г. Москва |

Помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику |

3,23 |

По присмотру за ребенком школьного возраста |

2,60 |

|

Дополнительное образование для детей |

3,12 |

Помощь в оказании бытовых услуг |

2,57 |

|

|

Помощь в организации семейного отдыха |

3,09 |

Помощь в организации семейного дела |

2,56 |

|

|

Вологодская область |

Помощь в организации семейного отдыха |

3,19 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,29 |

|

Другое (укажите, что именно) |

3,14 |

Помощь в организации семейного дела |

2,23 |

|

|

Содействие в организации досуга |

3,05 |

Помощь в оказании бытовых услуг |

2,12 |

|

|

Волгоградская область |

Помощь в организации семейного отдыха |

3,17 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,44 |

|

Дополнительное образование для детей |

3,17 |

Помощь в организации семейного дела |

2,43 |

|

|

Другое (укажите, что именно) |

3,10 |

Помощь в оказании бытовых услуг |

2,20 |

|

|

Ставропольский край |

Дополнительное образование для детей |

3,56 |

Другое (укажите, что именно) |

2,99 |

|

По уходу за ребенком дошкольного возраста |

3,33 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,94 |

|

|

Помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику |

3,27 |

Помощь в оказании бытовых услуг |

2,70 |

|

|

Республика Башкортостан |

Дополнительное образование для детей |

3,50 |

Помощь в организации семейного дела |

2,77 |

|

Помощь в организации семейного отдыха |

3,14 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,44 |

|

|

Помощь в поиске дополнительных приработков |

3,11 |

Помощь в оказании бытовых услуг |

2,41 |

|

|

Республика Татарстан |

Дополнительное образование для детей |

3,63 |

Помощь в организации семейного дела |

2,81 |

|

Помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику |

3,33 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,79 |

|

|

По присмотру за ребенком школьного возраста |

3,33 |

Помощь в оказании бытовых услуг |

2,62 |

|

|

Нижегородская область |

Дополнительное образование для детей |

3,27 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,24 |

|

Помощь в организации семейного отдыха |

3,25 |

Помощь в организации семейного дела |

2,13 |

|

|

Помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику |

3,22 |

Помощь в оказании бытовых услуг (сходить в магазин, убрать квартиру) |

1,92 |

|

|

Свердловская область |

Дополнительное образование для детей |

3,53 |

Помощь в организации семейного дела |

2,48 |

|

Помощь в организации семейного отдыха |

3,20 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,46 |

|

|

По уходу за ребенком дошкольного возраста |

3,18 |

Помощь в оказании бытовых услуг (сходить в магазин, убрать квартиру) |

2,16 |

|

|

В среднем |

Дополнительное образование для детей |

3,33 |

Помощь в организации семейного дела |

2,56 |

|

Помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику |

3,18 |

По уходу за нетрудоспособным членом семьи |

2,55 |

|

|

Помощь в организации семейного отдыха |

3,15 |

Помощь в оказании бытовых услуг (сходить в магазин, убрать квартиру) |

2,34 |

|

|

Источник: составлено авторами. |

||||

Таблица 9. Значимость жизненных целей (средний балл по 5-балльной шкале, где 1 – «совсем не важно», 5 – «очень важно»)*

|

Цель |

Вологодская область |

В среднем по опросу |

|

Иметь хорошее здоровье |

4,6 |

4,7 |

|

Собственное хорошее жилье |

4,7 |

4,6 |

|

Материальное благополучие моей семьи |

4,6 |

4,6 |

|

Иметь рядом близкого человека |

4,5 |

4,5 |

|

Дать детям хорошее образование |

4,5 |

4,5 |

|

Прожить долгую жизнь |

4,6 |

4,5 |

|

* Показаны только позиции со средним баллом не менее 4,5. Источник: данные выборочного социологического исследования, проведенного в феврале – марте 2020 г. в 10 регионах России. |

||

Таблица 10. Условия, необходимые для того, чтобы добиться успеха в жизни (средний балл по 5-балльной шкале, где 1 – «практически не имеет значения», 5 – «имеет очень большое значение»)

|

Условия успеха в жизни |

Вологодская область |

Ранг по значимости |

В среднем по опросу |

Ранг по значимости |

|

Умение строить отношения с людьми |

4,4 |

2 |

4,5 |

1 |

|

Хорошее здоровье |

4,5 |

1 |

4,4 |

2 |

|

Способности, талант |

4,2 |

4 |

4,3 |

2 |

|

Умение много и добросовестно работать |

4,3 |

3 |

4,2 |

2 |

|

Умение приспосабливаться |

4,0 |

6 |

4,2 |

3 |

|

Высокий уровень образования, воспитания, культуры |

4,1 |

5 |

4,2 |

4 |

|

Удача, везение |

3,9 |

7 |

4,1 |

5 |

|

Источник: данные выборочного социологического исследования, проведенного в феврале – марте 2020 г. в 10 регионах России. |

||||

Таблица 11. Распределение ответов на вопрос «В течение последних

12 месяцев пытались ли Вы всерьез...?», % от числа ответивших

|

Вариант ответа |

Вологодская область |

В среднем по опросу |

||||

|

Да, пытался, и мне это удалось |

Да, пытался, и мне это не удалось |

Нет, не пытался |

Да, пытался, и мне это удалось |

Да, пытался, и мне это не удалось |

Нет, не пытался |

|

|

Повысить работоспособность |

37,4 |

11,7 |

50,9 |

40,0 |

18,6 |

41,4 |

|

Увеличить свою физическую активность |

38,1 |

14,5 |

47,4 |

37,0 |

23,8 |

39,3 |

|

Уменьшить потребление алкоголя |

16,4 |

6,5 |

77,1 |

25,4 |

8,6 |

66,0 |

|

Бросить курить (% от тех, кто курит) |

5,3 |

30,2 |

64,5 |

8,8 |

31,8 |

59,4 |

|

Снизить вес |

19,1 |

18,6 |

62,3 |

25,7 |

21,2 |

53,1 |

|

Увеличить вес |

2,5 |

3,1 |

94,4 |

8,0 |

7,3 |

84,6 |

|

Меньше употреблять жиров |

24,0 |

11,5 |

64,5 |

24,4 |

14,5 |

61,2 |

|

Меньше употреблять соли |

24,8 |

9,5 |

65,7 |

22,0 |

14,4 |

63,6 |

|

Меньше употреблять сахара |

28,5 |

10,9 |

60,6 |

27,7 |

16,2 |

56,1 |

Примечание: сумма ответов равна 100% по строке (для Вологодской области и в среднем по опросу).

Источник: данные выборочного социологического исследования, проведенного в феврале – марте 2020 г. в 10 регионах России.

Таблица 12. Распределение ответов на вопрос «Что Вы лично предпринимаете для сохранения и укрепления своего здоровья?» в зависимости от самооценки здоровья, % от числа ответивших

В такой ситуации важно действовать мягкой силой, формируя потребность в практиках самосохранения, подводя к обязательности их выполнения, нужно параллельно создавать доступную инфраструктуру, позволяющую реализовывать эти практики.

В статье мы сознательно не касались математических методов анализа полученной информации, так как это представляется важным уже на следующем этапе осмысления полученных первичных данных при поиске закономерностей, проведении факторного анализа и построении прогнозов. Конечно же, при выработке модели оптимальных условий формирования и реализации демографических установок не обойтись и без математического аппарата.

Таким образом, осознавая ответственность и сложность формирования методики, которая позволяет синтезировать многочисленные индикаторы демографического поведения населения и преломления их с точки зрения возможных направлений корректировки социально-демографической политики, творческий коллектив проекта «Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России» полагает, что сформированный социологический инструментарий поможет решить поставленную задачу.

Комплексный характер исследования уже по результатам первой волны мониторинга позволит понять сложившуюся ситуацию, даст широкие возможности для получения информации и ее анализа, станет основой для понимания направлений углубления исследования и поиска путей и механизмов корректировки социально-демографической политики.

Всероссийский характер исследования позволит взвешенно подойти к анализу и корректировке ситуаций в регионах, что представляется чрезвычайно важным, так как по многим демографическим проблемам не может быть единых решений для всей страны, важен региональный аспект.

Список литературы О необходимости разработки модели оптимальных условий для формирования и реализации демографических установок

- Зверева Н.В., Архангельский В.Н. Предварительные итоги и перспективы современной политики в области рождаемости в России // Федерализм. 2010. № 2 (58). С. 69—84.

- Калачикова О.Н. Шабунова А.А. О причинах роста рождаемости населения в период активизации демографической политики России (на примере Вологодской области) // Проблемы прогнозирования. 2013. № 5. С. 129-136.

- Архангельский В.Н., Елизаров В.В. Демографические прогнозы в современной России: анализ результатов и выбор гипотез // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2016. № 1. С. 524-545.

- Денисов Б.П., Сакевич В.И. Применение контрацепции в России (по материалам выборочного обследования) // Доказательная медицина и клиническая эпидемиология. 2009. № 2. С. 32-37.

- Тындик А.О. Репродуктивные установки населения в современной России // SPERO. 2012. № 16. C. 95-112.

- Ипатова А.А., Тындик А.О. Репродуктивный возраст: 30-летний рубеж в предпочтениях и биографиях // Мир России. 2015. № 4. С. 123-148.

- Калачикова О.Н., Груздева М.А. Изменения репродуктивного и брачного поведения населения России (на основе анализа выборочных исследований Росстата) // Социальное пространство. 2018. № 2 (14). DOI: 10.15838/sa.2018.2.14.1

- Синельников А.Б. Демографическая саморегуляция в условиях роста и убыли населения // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 4. С. 84-92. DOI:10.19181/socjour.2019.25.4.6819

- Вишневский А.Г. Демографический переход и проблема демографического саморегулирования. Ответ А.Б. Синельникову // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 4. С. 93-104. D0I:10.19181/ socjour.2019.25.4.6820

- Notestein F.W Population. The long view. In: Food for the World. University of Chicago Press, 1945. Pp. 35—57.

- Landry A., Girard A. La Révolution Démographique. INED, 1982. 230 p.

- Lesthaeghe R, van de Kaa DJ. Twee demografische transities? Bevolking:groei en krimp, 1986, pp. 9—24.

- Van de Kaa D. Europe's second demographic transition. Population Bulletin, 1993, vol. 42, no. 1.

- Coleman D., Rowthorn R. Who's afraid of population decline? A critical examination of its consequences. Population and Development Review, 2011, vol. 37, Demographic Transition and Its Consequences, pp. 217—248.

- Ионцев В.А., Прохорова Ю.А. Формирование «Нового населения» в свете концепции четвертого демографического перехода // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2012. № 4. С. 75-86.

- Omran A.R. The epidemiologic transition: A theory of the epidemiology of population change. The Milbank Quarterly, 2005, vol. 83 (4), pp. 731-757.

- Weinstein N., Sandman P. The precaution adoption process model. In: Health Behavior and Health Education. San Francisco: Jossey-Bass, 2002. Pp. 121-143.

- Короленко А.В. Модели самосохранительного поведения населения: подходы к изучению и опыт построения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 3. С. 248-263. DOI: 10.15838/esc.2018.3.57.16

- Калачикова О.Н., Короленко А.В. Модели репродуктивного поведения населения (на материалах Вологодской области) // Народонаселение. 2018. № 4. С. 110-122. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-4-10

- Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Концептуальные подходы к проведению всероссийского социологического исследования «Демографическое самочувствие России» как инструменту мониторинга результативности демографической политики // Вестник ЮРГТУ (НПИ). 2020. № 3. С. 89-99. DOI: 10.17213/2075-2067-2020-3-89-99