О «непластинчатых» индустриях в верхнем палеолите Забайкалья

Автор: Мещерин М.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

В этой статье рассматривается распространение «нелегированных» отраслей среди мест среднего верхнего палеолита на восточной периферии Прибайкалья. Это исследование появилось после открытия и исследования палеолитических уровней на участке Куналеи. Культура Куналеи характеризуется необычной ортогональной техникой формирования сердечников и элементами бифациальной обработки инструментов и конкретной сборки инструмента. Существуют параллели для технической сборки, описанной здесь, среди группы участков, расположенных в отложениях позднекаргинского межледникового - раннего Сартанского ледника в конце третьего и начале второго этапа кислородно-изотопной шкалы (ОИС).

Непластинчатая индустрия, ортогональная техника, куналей-ская культура, ранняя пора верхнего палеолита, средняя пора верхнего палеолита

Короткий адрес: https://sciup.org/14328603

IDR: 14328603

Текст научной статьи О «непластинчатых» индустриях в верхнем палеолите Забайкалья

В отечественной науке о верхнем палеолите Восточной Европы проблема «непластинчатых индустрий» не ставится. Технологические характеристики кремневых культур ориньяка – граветта – эпиграветта устойчиво демонстрируют расщепление, цель которого – получение удлиненных пластинчатых сколов различной величины и качества отделки (Восточный граветт... 1998). В селето-идных индустриях и костенковско-стрелецкой археологической культуре морфолого-технологический анализ фокусируется, в основном, на производстве бифаса и отщепов леваллуа ( Аникович и др ., 2007). В азиатской России устойчиво обрисовывается круг памятников, на которых исследование эволюции форм заготовки орудия приобрело особую значимость. Ярким проявлением неплас-тинчатости индустрии предстает куналейская верхнепалеолитическая культура, эталоном которой считается эпонимный памятник.

Поселение расположено у с. Малый Куналей в Бичурском районе на юге Республики Бурятия в долине р. Хилок (географические координаты: 50°36'45,3'' с. ш., 107°49'40,1'' в. д.; высота над уровнем моря 630 м). Хилок

(наряду с Чикоем, Джидой, Удой и Орхоном) – один из пяти крупнейших притоков Селенги, которая в свою очередь является основной водной артерией горно-долинного рельефа юго-восточной периферии Байкальской Азии. Ку-налей открыт и изучался под руководством М. В. Константинова в два этапа: в 1971–1977 и в конце 1980-х гг. На памятнике выявлено три культурных горизонта (КГ), два из которых отнесены к эпохе камня, один – к бронзовому веку. На первом этапе изучения КГ 3 Куналея датировался финалом сартанского оледенения. Он связывался с погребенной палеопочвой, находящейся в покровной пачке отложений второй надпойменной террасы. КГ 2 был отнесен к вышележащему слою рубежа финального плейстоцена-голоцена. Позже данная оценка памятника была признана ошибочной и геолого-геоморфологическая ситуация интерпретировалась уже иначе ( Константинов , 2005. С. 50; 2009. С. 29, 30). В 1988–1989 гг. на вновь вскрытом участке удалось детализировать отложения покровной пачки и проанализировать строение подстилающей толщи. В связи с этим уточнилась стратиграфическая позиция культурных горизонтов и сменилась нумерация литологических слоев.

Палеолитические горизонты были соотнесены М. В. Константиновым с нижней частью довольно мощной делювиальной толщи, сложной для расчленения по причине отсутствия стерильных прослоев, позволяющих надежно размежевать КГ 2 и 3. Чехол лежит на пойменных песках аккумулятивной террасы Хил-ка, сформировавшихся в муруктинское оледенение, которые оказались «немыми» в археологическом отношении. Стратиграфическая позиция культурных горизонтов и их геохронология потребовали уточнения. КГ 2, отнесенный к литологическому слою 5, синхронизируется с началом позднего сартана. Литологический слой 6 представлен палеопедокомплексом с тремя горизонтами почвообразования каргинского межледниковья. Верхний из них, деформированный солифлюксием мощностью 0,15–0,25 м, вмещает находки КГ 3. Для средней части литологического слоя 6 известна радиоуглеродная дата – 21 100 ± 300 л. н. (ГИН-6124), которая допускается авторами в качестве условного хронологического репера. Геологический возраст КГ 3 определен на рубеже каргинского – сартанского времени (КИС 3 и 2) с наибольшей вероятностью отнесения к верху каргинского термо-хрона, в пределах 30–25 тыс. л. н.

Технокомплекс Куналея базировался на использовании местного сырья, идентичного для обоих культурных горизонтов. Задействовано многообразие пород в исходной форме гальки и валунов: ороговикованного фельзит-порфира, липарит-порфира, щелочного липарита, фельзита, кремня, пелитового и глинистого туфов.

По итогам второго этапа исследований КГ 2 Куналея насчитывал 266 каменных артефактов. Плотность находок составила 1 экз. на 1 м2 вскрытой площади. Культурно-хронологическая принадлежность индустрии характеризуется следующими показателями.

-

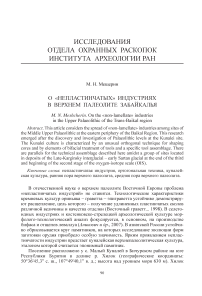

1. Среди продуктов расщепления преобладают отщепы (216 экз.) и фиксируются отдельные пластинки (рис. 1, 7, 8 ). За отсутствием морфологически выраженных специализированных форм нуклеусов для пластин, целесообразно предположить, что имеющиеся редкие пластинчатые сколы получены ситуационным способом расщепления, названным «техникой ортогонального нуклеуса».

-

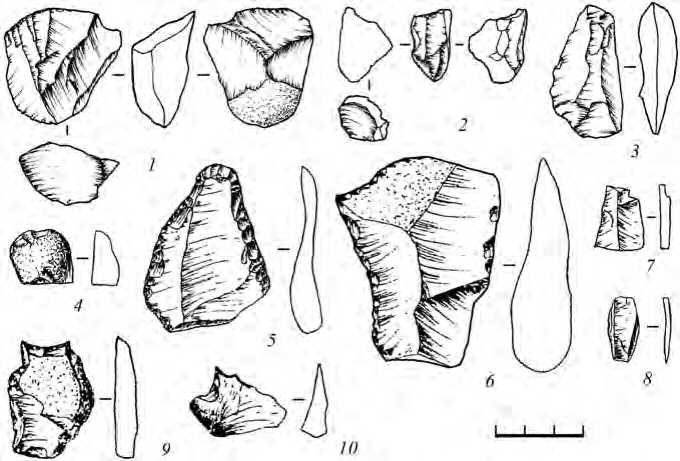

2. Отмечены отдельные более или менее выраженные нуклеусы, предназначенные для снятия микропластин, и нуклевидные формы в виде «оббитых желвачков» с единичными, возможно, случайными микроснятиями (рис. 1, 1, 2 ). Дефиниция этой категории, представленной двумя разновидностями предметов, обсуждается. Одна разновидность – это образцы с разработанной мелкопластинчатыми сколами торцевой частью. Вторая группа нуклевидных с уплощенным широким фронтом и пластинчатой огранкой (рис. 2, 1, 2, 9–11 ) имеет морфологическое сходство с экземплярами долотовидных изделий КГ 3 ( Константинов , 1994. С. 63), которые прежде определялись как торцовые клиновидные ( Базаров и др ., 1982. С. 42). При детальном рассмотрении данные изделия обнаруживают крайнее несовершенство форм, неразвитые и несистематичные приемы оформления, невнятность технических способов расщепления. Ударные площадки этих ядрищ гладкие, оформлены единичными крупными сколами, сильно скошенные по отношению к широкой поверхности (65–80°). По кромке ударной площадки отмечается прием прямой редукции карниза. Нивелировка угла скалывания, сужение дуги фронта и уменьшение глубины площадки фиксируются в морфологии сколов. Налицо набор признаков, наделяющих технологию расщепления «верхнепалеолитическими чертами» ( Нехо-рошев , 1999. С. 38–40). В описаниях М. В. Константинова подчеркивалось, что на поверхностях расщепления мелких нуклеусов сохранились фасетки длиной примерно до 2,5 см и неустойчивой шириной (от 0,3 до 1 см). Представляется совершенно очевидным, что отщепы с этих нуклеусов не производились, а доля

-

3. Спецификой вторичного оформления следует признать часто находимые отщепы и пластины с мелкой краевой эпизодической ретушью, которую в ряде случаев можно назвать утилизационной. Выразительны отдельные экземпляры с использованием захватывающей ретуши и фасиальных подтесок. Техника резцового скола редка и не систематична.

-

4. Орудийный набор представлен двумя типами проколок (17 экз.), изготовленных из разновеликих отщепов. Одни проколки имеют оформление массивной клювовидной части. Рабочая кромка других представлена утонченным шиповидным выступом с разнообразием специфических приемов вторичной подправки в виде дорсальной, вентральной и противолежащей ретуши (рис. 1, 6, 9, 10 ). Выразительны долотовидные орудия на продолговатых отщепах и укороченных пластинах, с выраженными заостренными лезвиями и двусторонним чешуйчатым оформлением рабочих частей (рис. 1, 3 ). Характерны скребла с выпуклыми, конвергентными и комбинированными лезвиями на крупных плоских осколках и гальках плитчатой формы. Оригинальной формой КГ 2 представляется концевой скребок с выделенным лезвием на зауженном конце заготовки и дорсально ретушированными продольными краями (рис. 1, 5 ). Обнаружен единичный микроскребок на отщепе (рис. 1, 4 ).

Рис. 1. Каменные изделия из культурного горизонта 2 стоянки Куналей

1, 2 – нуклеусы; 3 – долотовидное орудие; 4, 5 – скребки; 6, 9, 10 – проколки; 7, 8 – пластинки (по: Константинов , 1979; 1994)

микропластинок и орудий из них, даже самых ущербных, не составит и половины процента от общего числа сколов.

Таким образом, данные микронуклеусы, охватывая всю неоднозначность вариантов их морфологического прочтения, нельзя назвать профильным элементом куналейской технологии. Наряду с тем заметим, что в качестве преформы для перечисленных образцов микрорасщепления применялись крупные и массивные отщепы и осколки. Подмеченная тенденция позволяет связывать технологию данного этапа развития индустрии с эксклюзивным получением мелких пластинчатых сколов посредством использования «вторичного нуклеуса» (рис. 2, 4–6 ).

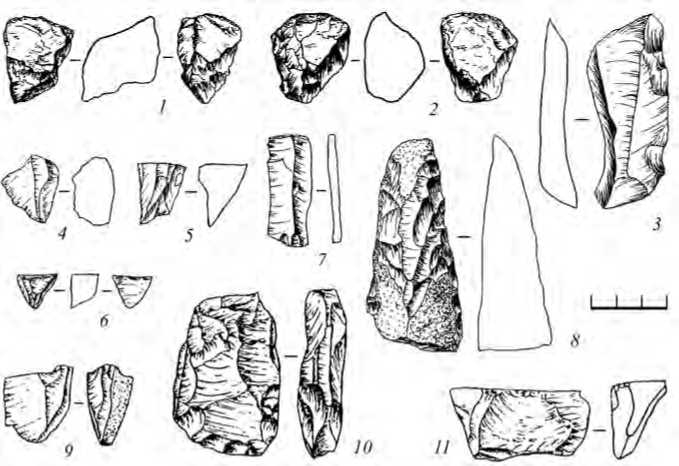

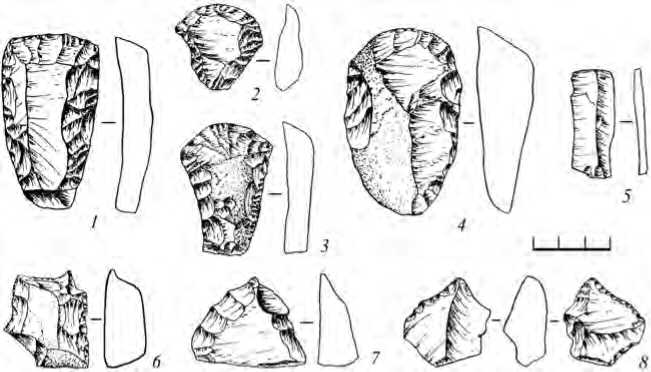

Планиграфическая ситуация КГ 3 существенно не отличается от вышележащего культурного горизонта. Динамика формирования культурных отложений объясняется не длительным обитанием на стоянке, а характером постдепозитных пертурбаций – солифлюкции и частичным переотложением материала в условиях склона ( Константинов , 1994. С. 63). Коллекция насчитывает 2283 экз. (8,71 артефактов на 1 м2). Специфическая доминанта куналейской индустрии – «ортогональный нуклеус», который в КГ 3 представлен многообразием форм (кубовидные, грубопризматические и дисковидные). Пластинчатые заготовки в условиях ортогонального расщепления имеют нестандартные или случайные формы (рис. 2, 3, 7, 8 ; 3, 5 ). Вторичное оформление аналогично тому, что наблюдалось в КГ 2. Оно характеризуется интенсивным использованием различных вариантов ретуши и фасиальной уплощающей подтеской. Модифицирующая дорсальная обработка орудий использовалась для оформления скребков, скребел и проколок. Отмечено несовершенство резцовой техники на случайных заготовках.

Среди архаичных компонентов коллекции КГ 3 признаются простые и комбинированные «дежетоидные» скребла на отщепах и плоских гальках (30,73 %); два широких остроконечника (0,66 %), изготовленные на крупных плоских

Рис. 2. Каменные изделия стоянки Куналей из культурных горизонтов 2 ( 4–6 ) и 3 ( 1–3, 7–11 ) 1, 2 – долотовидные орудия; 3 –пластина; 4–6, 9–11 – нуклеусы; 7 – пластинка; 8 – пластинчатый скол с ретушью (по: Константинов , 1994)

отщепах с дорсальной регулярной ретушью краев; единственная леваллуазская пластина; чопперы из галек и валунов с разнообразной конфигурацией рабочих краев (до 10 %); одно рубящее изделие – бифас. В большинстве южносибирских верхнепалеолитических индустрий рубежа каргинского – сартанского подразделений архаический комплекс обычно известен в довольно представительной пропорции (30 % и более). К верхнепалеолитической морфогруппе КГ 3 относятся концевые скребки (с плечиками и вееровидные) на отщепах или фрагментах пластин (17,37 %) (рис. 3, 1–4 ); шиповидные проколки; провертки (сверла), характеризующиеся противолежащим (вентрально-дорсальным) оформлением конвергентных краев (рис. 3, 6–8 ). Показательно присутствие большого количества отщепов с мелкой эпизодической ретушью (18,39 %) и нерегулярным оформлением краев. Пластины с ретушью (6,07 %) демонстрируют отсутствие стандартизации.

Выделены типы «долотовидных». Первый тип – изделия, выполненные на плоских укороченных подпрямоугольных основах, аналогичны классическому pièces esquillées . Второму типу в КГ 3 соответствует серия грубых и невыразительных нуклевидных предметов, «миниатюрных по размерам», напоминающих «торцовые клиновидные микронуклеусы» и их заготовки (рис. 2, 1, 2 ). Они определяются как «однолезвийные, с плоскими забитыми обушками» ( Константинов , 1994. С. 63). Не исключено, что среди данных предметов имеются образцы переоформления остаточных или испорченных мелких форм нуклеусов.

В целом состав коллекции КГ 3 более разнообразен в сравнении с КГ 2. Детальное рассмотрение отдельных морфолого-технологических элементов обоих

Рис. 3. Каменные изделия стоянки Куналей

1–4 – скребки; 5 – пластинка; 6–8 – проколки (по: Константинов , 1994)

горизонтов приводит к выводу о достаточной однородности материала, а с учетом геологической оценки возраста предполагает некоторую хронологическую близость.

Накопленные данные послужили поводом для выделения в Байкальском регионе самостоятельной культуры, время существования которой определяется в интервале от 30 до 20 тыс. л. н. С момента открытия куналейская отщеповая традиция противопоставлялась более ранним верхнепалеолитическим крупнопластинчатым индустриям Забайкалья ( Базаров и др. , 1982. С. 39–42, 104). С удревнением КГ 3 на втором этапе исследования нижняя граница бытования культуры отошла к отметке в 30 тыс. л. н. Возникла необходимость ее синхронизации с олбагинской культурой ранней поры верхнего палеолита (РВП). Сравнивая технокомплексы этих культур, М. В. Константинов указывает на признаки большей архаичности приемов первичного расщепления в Куналее и примерно одинаковый или даже более сложный уровень приемов вторичного оформления орудий ( Константинов , 1994. С. 130). Исследователь считает, что ранняя фаза развития культуры, соответствующая РВП, унаследовала позднемустьерские традиции от-щепового производства, зафиксированные в коллекции Приисковой на р. Чикой ( Карасев и др ., 1996. С. 70–85). В процессе своего развития культура Куналея КГ 2 смыкается с индустриями читканской группы средней поры верхнего палеолита (СВП). Технологической новацией для данного круга индустрий отмечено то, что «…ортогональная техника отходит на второй план, уступая место подпризматической…» ( Константинов , 1994. С. 138). Вместе с тем, по данным автора, вторая фаза куналейской культуры сосуществует на этапе СВП (25–18 тыс. л. н.) с пластинчатыми индустриями Санного Мыса, слои 6, 7 ( Константинов , 2005; 2009).

Обозначенная позиция куналейской культуры продолжает обсуждаться. Н. Ф. Лисицын высказывал сомнения по поводу существования ранней ее фазы, допуская геологический возраст Куналея КГ 3 не древнее ранних интерстадиалов сартана (Лисицын, 2000. С. 115, 116); КГ 2 в схеме южносибирского палеолита не рассматривался. По его версии, Толбага, как и в целом РВП Забайкалья, должны датироваться в пределах 30–25 тыс. л. н. по аналогии с енисейскими стоянками типа Малой Сыи и Сабанихи. К стоянкам СВП в Забайкалье им отнесены Усть-Менза 2 (20) с датой 16 980 ± 150 (ГИН 5465) и Варварина Гора с датой 17 035 ± 400 (СО АН-3053) (Лисицын, 1996. С. 15). По Н. Ф. Лисицыну, СВП характеризовался исключительно развитием мелкопластинчатых индустрий ориньякоидного облика и синхронизировался с енисейскими стоянками мальтинского этапа типа Каштанки 1. В «измельчании» каменных изделий автор находил наибольшее сходство с европейским развитием индустрии. Согласно его представлениям, 17–20 тыс. л. н. процесс «микролитизации» каменного инвентаря в Сибири «достигает ступени, сходной с граветтийским эпизодом Европы». Столь широкие морфолого-технологические обобщения позволяли рассматривать развитие СВП Сибири через призму взаимовлияний с европейским палеолитом (Лисицын, Лисицын, 1996. С. 44).

Соотношение отщеповых и пластинчатых индустрий детально проанализировано на материалах стоянки Толбор 4, обнаруженной в бассейне р. Селенга в Монголии. В археологическом профиле этого 6-слойного памятника зафиксирована «интерстратификация» пластинчатых и отщеповых комплексов ( Рыбин и др. , 2007. С. 138). Нижние горизонты 6 и 5 позиционируются как пластинчатый вариант РВП, аналогичный толбагинской технологии «нелеваллуазско-го параллельного расщепления плоскостных и подпризматических нуклеусов». В горизонте 4, по данным авторов, резко увеличивается доля плоскостных, ортогональных и кубовидных нуклеусов. Подпризматические нуклеусы здесь характеризуются вариантами развития типов, аналогичных ядрищам горизонтов 6 и 5. Характеристика ударных площадок в горизонтах 6 и 5, 4–2 и 1 показала, что фасетирование ощутимо сокращается вверх по разрезу, а от четвертого горизонта ко второму и первому – с 1,8 до 0,8 % (в 2 раза!) (Там же. 2007. С. 140, 141. Табл. 2.). Число точечных и линейных площадок в совокупности возрастает с 12,5 до 19 %. Суммированный показатель гладких и естественных площадок выдерживает тренд от 68 до 74 %. Индексы двугранных площадок относительно постоянны – в пределах 12 %. Серьезным критерием по части инноваций горизонта 4 следует отметить появление торцовых нуклеусов с бифасиально оформленным клином (Там же. 2007. С. 142).

Изменяются пропорции продуктов расщепления. Соотношение длины к ширине среди заготовок категории «отщеп» увеличивается вверх по разрезу (с коэффициентов 1,2 до 1,3–1,4), а в категории «пластина», где считались только целые изделия, напротив, падает (с 2,8 до 2,5). От слоя к слою «вырождается» крупнопластинчатая заготовка на фоне общего «измельчания» размеров орудий (в среднем, от 88 до 66 и 40 мм), и возникают прецеденты серийного использования средней и мелкой пластинки в горизонтах 2 и 1. Соотношение размеров сколов и негативов на поверхностях нуклеусов, их морфология, прослеженная от слоя к слою, позволили исследователям установить факты многократных переоформлений плоскостей скалывания и возрастание (вверх по разрезу) роли «ситуационного расщепления».

В формализованном смысле это отчасти объясняет переориентацию индустрии на отщеповое производство. Данные показатели можно использовать в качестве свидетельств деградации технологии крупнопластинчатого раскалывания, при которой отщепы становятся длиннее и правильнее, а пластины, напротив, укорачиваются. Это происходит на фоне модернизации арсенала вторичного оформления. Во вторичной обработке трансформации проявляются в следующем: в горизонтах 4–1 появляются единичные бифасы, редкие орудия с вентральной подтеской. В горизонтах 4 и 3 увеличивается число изделий со слабомодифицирующей ретушью (40–44 %), нерегулярно и частично ретушированных рабочих участков. В горизонтах 2 и 1 эти показатели еще более увеличиваются до 54 и 76,8 % ( Рыбин и др ., 2007. С. 146).

Поступательные процессы прослеживаются в эволюции форм, наиболее представительных по всем горизонтам, – скребкам, шиповидным, зубчато-выемчатым, орудиям с вентральной подтеской, галечным, скреблам и долотовидным. Наиболее значительные подвижки отмечаются в горизонтах 3–1, где заметно увеличивается доля скребел, появляются «скребла высокой формы». Показательны серии концевых скребков на отщепах с сильно модифицированными формами заготовки, которые в забайкальском варианте определяются «куналейским типом». Выделяются специфические шиповидные инструменты, сформированные за счет ретуширования, анкоша и усечения продольного края. Подобные морфологические группы на хилокской стоянке СВП Мастеров Ключ были определены как «резчики» ( Мещерин , 2009. С. 96). К новациям справедливо отнесено появление «пластинок с притупленным краем».

Таким образом, можно согласиться с авторскими оценками общих характеристик комплексов Толбора 4, рассмотренных в стратиграфической динамике. Очевидно, что в горизонтах 6 и 5 господствуют «удлиненно-пластинчатые», в то время как в горизонтах 3–1 – «отщеповые» инструменты с элементами микрорасщепления. За горизонтом 4 оставлен «переходный статус». Технолого-морфологические перемены, по мнению исследователей Толбора, зависели от активизации мобильности населения, диверсификации источников сырья, которая выразилась в применении пород, непригодных для производства длинных пластин. Примечательно отметить, что технологические новации от слоя к слою сочетаются с определенным консерватизмом традиционных форм орудий и способов их оформления. Можно согласиться с тем, что индустрия Тол-бора 4 послужила «первым примером локальной культурно-стратиграфической последовательности смены генетически связанных пластинчатых индустрий ранней поры верхнего палеолита и отщеповых комплексов» ( Рыбин и др ., 2007. С. 151). Остаются непонятными основания для отнесения «отщепового комплекса», радикально трансформировавшего индустрию, к отделу РВП региона. Дальнейшее изучение верхних слоев Толбора 4, а именно, уровень детализации технолого-морфологических особенностей индустрии в последующих работах, к сожалению, данного вопроса не проясняет ( Гладышев и др ., 2010. С. 38–41).

Рассуждая о происхождении отщеповой культуры РВП, авторы обратили внимание на 10 000-летний период «латентного сохранения традиций отщепа» в Забайкалье, заполняющих лакуну между позднемустьерским (по М. В. Константинову) Приисковым и Куналеем КГ 3. По их мнению, отщеповая индустрия выглядит «интрузивным» явлением, явно более поздним, чем пластинчатая. Если предположить, что истоки или некоторые этапы развития куналейской культуры стадиально соотносятся с горизонтами 4–1 на Тоборе 4, относительно хронологическая позиция которых, естественно, моложе крупнопластинчатых, синхронных толбагинской культуре, то становится очевидным, что своеобразный инвентарный комплекс куналейской культуры принадлежит к иному, хронологически более молодому явлению эволюции каменных индустрий региона.

Куналейская культура в настоящее время обоснованно рассматривается в качестве феноменального явления региональной систематики верхнего палеолита. Говоря о содержательной составляющей технокомплекса, культурные особенности ее очевидны. Вместе с тем хронологическую последовательность Куналея 2 и 3 уместно увязывать с более поздней стадией развития каменных индустрий в сравнении с толбагинским временем и группировать с Мастеровым Ключом, Читканом, Мельничным 2 в совокупности с Каменкой Б и Хо-тыком 2, 3. Наибольшее значение могли бы приобрести исследования в сфере более детальной идентификации морфологических и технологических особенностей, выражающие возможную локально-культурную дифференциацию индустрий в Байкальском регионе.

В заключение приношу благодарность основным исследователям забайкальского палеолита Л. В. Лбовой, М. В. Константинову, В. К. Колосову, В. И. Та-шаку и др., благодаря любезному приглашению которых мне посчастливилось ознакомиться с большинством из перечисленных памятников и их коллекциями в ходе полевых исследований и научных экскурсий.

Список литературы О «непластинчатых» индустриях в верхнем палеолите Забайкалья

- Аникович М. В., Анисюткин Н. К., Вишняцкий Л. Б., 2007. Узловые проблемы перехода к верхнему палеолиту в Евразии. СПб.: Нестор-История. 335 с.

- Базаров Д. Б., Константинов М. В., Иметхенов А. Б., Базарова Л. Д., Савинова В. В., 1982. Геология и культура древних поселений Западного Забайкалья: к XI конгрессу INQUA (Москва, 1982). Новосибирск: Наука. 163 с.

- Восточный граветт, 1998/Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: Научный мир. 332 с.

- Гладышев С. А., Олсен Д., Табарев А. В., Кузьмин Я. В., 2010. Хронология и периодизация верхнепалеолитических памятников Монголии//Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 35-42.

- Карасёв В. В., Колосов В. К., Крушевский В. В., 1996. Палеолитическое местонахождение Приисковое//Новые палеолитические памятники Забайкалья: (к Всемирному археологическому конгрессу, 1996): сб. науч. ст./Отв. ред. М. В. Константинов. Чита: Изд-во Читинского пед. ин-та. С. 70-85.

- Константинов М. В., 1994. Каменный век восточного региона Байкальской Азии: к Всемирному интер-конгрессу (Забайкалье, 1996). Улан-Удэ: Изд-во ИОН; Чита: Изд-во Читинского пед. ин-та. 179 с.

- Константинов М. В., 2005. С. М. Цейтлин в забайкальских экспедициях//На пользу и развитие русской науки/Отв. ред. А. Д. Столяр, Ю. В. Иванова. Новосибирск: Изд-во СО РАН. С. 46-51.

- Лисицын Н. Ф, 1996. Средний этап позднего палеолита Сибири//РА. № 4. С. 5-18.

- Лисицын Н. Ф., 2000. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение». 232 с. (Archaeologica Petropolitana, IX.)

- Лисицын Н. Ф., Лисицын С. Н., 1996. Ориньяк и микрограветт в палеолите Южной Сибири//Археология, палеоэкология и этнология Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1/Под ред. Н. Е. Бердниковой, В. М. Ветрова, А. Г. Генералова и др. Иркутск: Изд-во ИГУ. С. 42-45.

- Мещерин М. Н., 2009. Палеолитическое поселение Мастеров Ключ//Древнее Забайкалье: культура и природа/Под ред. А. В. Константинова, М. В. Константинова, И. И. Разгильдеевой. Чита: Изд-во Забайкальского гос. гуманитарно-педагогического ун-та. С. 79-99.

- Нехорошев П. Е., 1999. Технологический метод изучения первичного расщепления камня среднего палеолита. СПб.: Европейский дом. 175 с.

- Рыбин Е. П., Гладышев С. А., Цыбанков А. А., 2007. Возникновение и развитие «отщеповых» индустрий ранней поры верхнего палеолита Северной Монголии//Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: Мат-лы Всеросс. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня рожд. М. М. Герасимова. Т. 2/Отв. ред. Г. И. Медведев. Иркутск: Оттиск. С. 137-153.

- Константинов М. В., 2009. «И опыт, сын ошибок трудных»: (проблемы определения возраста древних поселений Забайкалья)//Древнее Забайкалье: культура и природа/Под ред. А. В. Константинова, М. В. Константинова, И. И. Разгильдеевой. Чита: Изд-во Забайкальского гос. гуманитарно-педагогического ун-та. С. 29-33.