О перспективах создания кремниевого полевого СВЧ-транзистора для работы в режиме температур 450-700 К

Автор: Федотов А.Б.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 4 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Предложена модель кремниевого МДП-транзистора, предназначенного для работы в импульсном режиме вплоть до T = 550 К. Основная особенность модели заключается в аномально высоком уровне легирования области стока. Выполнена оценка скорости деградации рабочих параметров прибора. Показано, что время работоспособности прибора при длине канала L ~ 600 нм и глубине его расположения под рабочей поверхностью x_10 ≥ 500 нм составляет не менее 1,5 лет. Расчеты времен деградации выполненные для T = (600-700) К могут быть полезны при проектировании высокотемпературных приборов на базе широкозонных полупроводников.

Кремниевый полевой свч-транзистор, импульсный режим, высокий уровень легирования области стока, скорость деградации

Короткий адрес: https://sciup.org/140255886

IDR: 140255886

Текст научной статьи О перспективах создания кремниевого полевого СВЧ-транзистора для работы в режиме температур 450-700 К

Полупроводниковые приборы, предназначенные для эксплуатации при высоких температурах, востребованы в различных областях современной техники. В частности, они применяются в системах безопасности ядерных реакторов, аэрокосмических технологиях, электроэнергетике, вулканологических исследованиях, глубинном бурении, могут быть полезны при мониторинге двигателей внутреннего сгорания, создании роботов для работы в экстремальных условиях [1–3; 5].

Выбор базового полупроводникового материала для полупроводниковых диодов и транзисторов обусловлен не в последнюю очередь требованием предотвращения теплового пробоя; по оценкам [4; 5], тепловой пробой кремниевых транзисторов, работающих в непрерывном режиме, неизбежен уже при температуре коллекторного перехода T = 500 К. Немаловажным обстоятельством является также проблема ограничения токов утечки и обратных токов p – n -переходов, что является особенно критичным фактором для работы биполярных и полевых транзисторов как в дискретном, так и в интегральном вариантах исполнения.

В силу этих причин большие надежды возлагались и отчасти возлагаются поныне на широкозонные полупроводники, среди которых можно выделить карбид кремния SiC, ширина за- прещенной зоны которого в зависимости от типа кристаллизации принимает значения в интервале A Eg е (2, 36—3,23) эВ и фосфид галлия GaP с шириной запрещенной зоны A Eg = 2,25 эВ.

Однако несмотря на то, что эти материалы характеризуются слабой летучестью компонентов в широком интервале температур и сравнительно высокой стойкостью к воздействию ионизирующих излучений [1–3], необходимо учитывать как существенный недостаток, низкую подвижность их носителей заряда. Уже при комнатной температуре T = 300 К подвижность электронов как в SiC, так и в GaP не превыша- см2

ет значения цn = 250 . С увеличением рабочей температуры T следует ожидать уменьшения подвижности по закону цn (T) = цn (300)(300 / T)-3/2 (1) вследствие рассеяния носителей на акустических фононах [6].

Данное обстоятельство ставит под сомнение перспективу применимости широкозонных полупроводников в качестве материалов для создания элементной базы СВЧ-устройств. В этой связи представляется целесообразным возврат к традиционным материалам микроэлектроники GaAs и кремнию (A E g = 1,43 и 1,12 эВ соответственно). Транзисторы на их основе, будучи малоперспективными для работы в непрерыв-

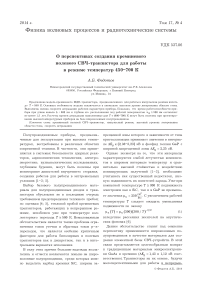

Рис. 1. Вариант кремниевого МДП-транзистора с V-образной канавкой: 1 – исток; 2 – затвор; 3 – сток; 4 – диэлектрик (SiO 2 )

ном режиме при температурах T > 500 К (см. выше), могут оказаться вполне работоспособными при существенно более высоких температурах в случае их использования в импульсном режиме , а также в качестве маломощных ячеек памяти. В этой паре материалов кремний, уступая арсениду галлия в подвижности носителей 22

заряда (цn = 1500 —— против 8500 ), обладает преимуществом более долговечного материала, что связано с высокой летучестью кристаллов GaAs и сопутствующим ростом концентрации вакансий в подрешетке мышьяка в обсуждаемом интервале температур [7; 8]. Как известно, p–n-переходы в кремнии работоспособны в непрерывном режиме вплоть до 270° C даже при уровне легирования базы Nб = 1015 см-3 [9]. Но концентрацию неосновных носителей, ответственную за работоспособность и определяемую температур 450–700 К. Для исследования выбран топологический вариант МДП-транзистора с V-образной канавкой (рис. 1). Традиционный метод создания n+ -p-n-n+-структуры, изображенной на рис. 1, основан на поэтапной диффузии атомов бора и фосфора в кристалле кремния n-типа.

На первом этапе проводится диффузия бора для формирования области с дырочной проводимостью и границы x 2 между каналом и областью стока. Вслед за этим с помощью диффузии фосфора формируется сильно легированная n + -об-ласть истока с границей p – n -перехода x 1. Одновременно n + -область создается вблизи стокового контакта, который на рис. 1 отмечен цифрой 3. Эта технология позволяет достичь предельно малых, субмикронных значений длины канала L « x2 - Х 1 , что является необходимым условием для работы прибора в диапазоне СВЧ. Однако требование минимизации длины канала при работе в высокотемпературном режиме вступает в противоречие с требованием стабильности характеристик прибора. По свидетельству [11; 12] в интервале температур 450 < T < 1200 К атомы легирующих примесей фосфора и бора мигрируют в Si по ускоренному междоузельному механизму; зависимость их коэффициентов диффузии от температуры имеет вид:

D P = 0,335 exp ( -1,86 eV / kT ) см2 / с , (2) D В = 1,58 ■ 10 - 3exp ( -2,50 eV / kT ) см2 / с . (3)

При этих обстоятельствах неправомерно пренебрегать диффузионным перераспределением атомов легирующих примесей в случае эксплуатации транзистора в экстремальных условиях (высокие температуры, воздействие ионизирующих излучений и т.д.), когда диффузионные длины D B t и, в особенности, D P t не являются пренебрежимо малыми по сравнению с длиной канала. В частности, в случае длительной эксплуатации прибора при температурах T > 450 К следует ожидать заметного смещения границ p – n -переходов x 1 и x 2. Это смещение и связанное с ним изменение длины канала L необходимо учитывать, поскольку оно неизбежно влечет за собой деградацию основных рабочих характеристик транзистора.

С учетом вышеизложенного одномерная краевая задача для дополнительной разгонки обеих примесей в процессе эксплуатации либо хранения прибора при T е (450-700) К ставится на системе уравнений диффузии

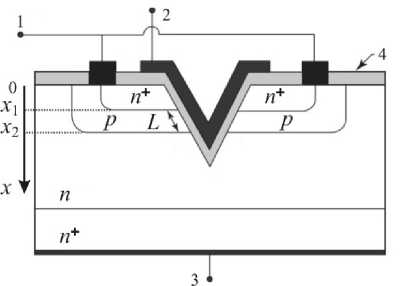

Рис. 2. Начальные условия: 1) N р ( x ,0 ) , 2) N в ( x ,0 ) , 3) N стока

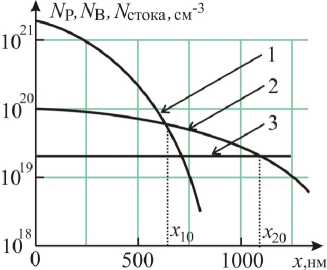

Рис. 3. Диффузионное смещение границы ( x 1 ): Х 10 = 634 нм, x 20 = 1086 нм, Т — 500 К

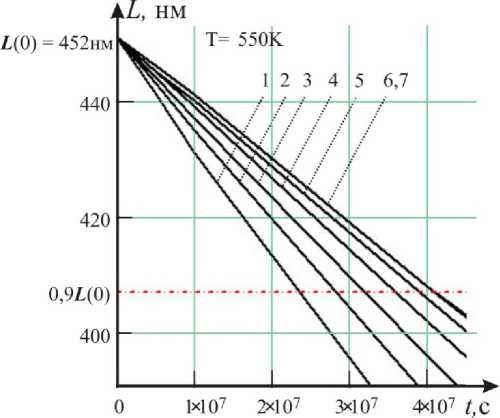

Рис. 4. Уменьшение длины канала: x 10 — 224 нм (1), 295 нм (2), 367 нм (3), 442 нм (4), 518 нм (5), 576 нм (6), 634 нм (7)

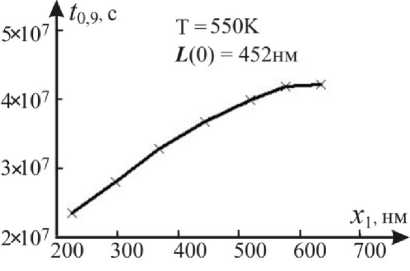

Рис. 5. Время деградации транзистора в зависимости от x 10

n - p — N р ( x , t ) + N стока - N B ( x , t ) . (7)

С помощью (7) координаты физических границ слоев x 1,2 могут быть определены из условия n - p — 0 (рис. 2, 3). Вычисления проводились на интервале времен эксплуатации 0 > t < 4 ■ 10 9 c для температур T — 450, 500, 550, 600, 650, 700 К. Расчеты показывают, что эффект смещения границ x 12 при температуре эксплуатации 450 К пренебрежимо мал на всем исследованном интервале времен. По всей видимости, этот эффект не имеет практического значения также и при температуре T — 500 К. На рис. 3 показаны расчетные профили n - p — f ( x ) для этой температуры и времен работы в интервале от t — 0 (начальные условия, кривая 1) до t — 4 ■ 10 9 с (кривые 2–4). Рисунок показывает, что заметного смещения границы x 1 можно ожидать лишь через 109 с (приблизительно 30 лет работы или хранения при T — 500 К).

Аналогичные результаты расчета длины канала в зависимости от времени термостатирования при T — 550 К и различных исходных значений x 10 представлены на рис. 4. Учитывая, что дли-

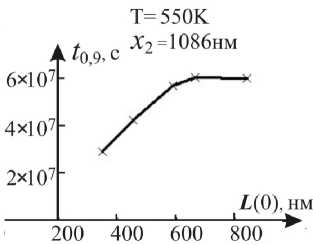

Рис. 6. Время деградации транзистора в зависимости от длины канала при фиксированном значении x 20

на канала является основным топологическим параметром, определяющим характеристики транзистора, в качестве времени деградации прибора предлагается принять время tдегр = t09, в течение которого длина канала уменьшается на 10% по сравнению с исходным значением L (°).

Значения этого параметра для различных исходных глубин канала x 10 определялись графически на пересечении семейства зависимостей L ( t ) и горизонтальной пунктирной линии 0,9 L ( 0 ) (рис. 3).

Графики зависимостей времени деградации при температуре T = 550 К от исходной глубины границы «исток-затвор» ( x 10) и от исходной длины канала при фиксированном значении границы «затвор-сток» ( x 20) представлены на рис. 5, 6.

Графики показывают, что параметры транзистора с достаточно стабильными характеристиками должны удовлетворять условиям:

-

1) глубина границы канала х ^ > 500 нм;

-

2) ее исходная длина L ( 0 ) > 600 нм.

Такие параметры обеспечивают работоспособность прибора в течение ( 4-6 ) ■ 10 7 с (1,5-2 года) при T = 550 К1.

Деградация основных характеристик транзистора (коэффициент усиления по напряжению, эффективная подвижность носителей заряда в коротком канале, предельная рабочая частота и другие) определяется в основном деградацией длины канала, однако имеются особенности, вынуждающие рассматривать каждую из харак- теристик в отдельности.

Коэффициент усиления в ( dU стока

/ dU затвора ^

I стока const с точностью до множителя, зависящего от выбора рабочей точки и близкого по значению к

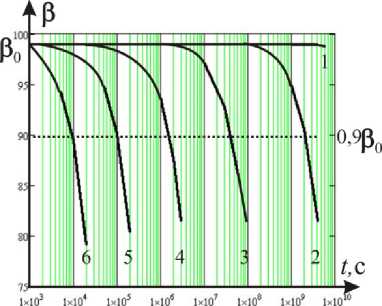

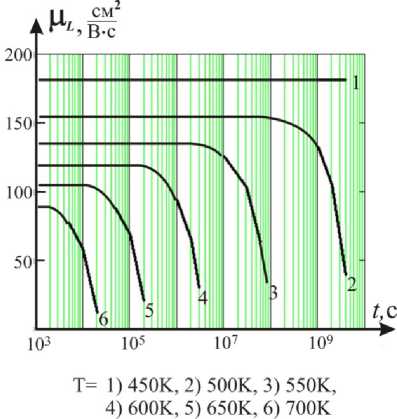

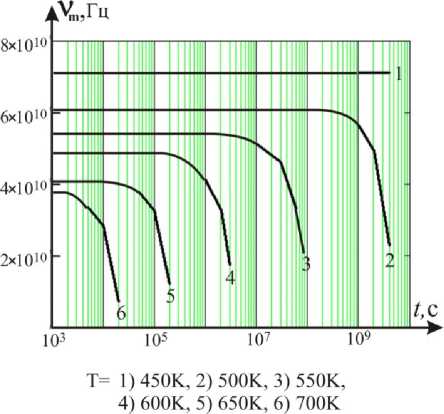

Т= 1) 450К, 2) 500К, 3) 550К, 4) 600К, 5) 650К, 6) 700К

Рис. 7. Коэффициент усиления единице, как функция длины канала определяется соотношением в = 4 L / 5 L , где

5 L

U стока 2 бб 0

\ eN e стока

– модуляция длины канала. В рассматриваемой 19 - 3

модели транзистора N стока = 2 ■ 10 см , что при б = 12 и U стока = 5 В дает значение Р 0 = 99. Скорость деградации этой характеристики для разных температур эксплуатации либо хранения показана на рис. 7, где нумерация кривых соответствует температурам: 1) T = 450 К, 2) T = 500 К, 3) T = 550 К, 4) T = 600 К, 5) T = 650 К и 6) T = 700 К. С помощью рисунка можно определить время деградации по коэффициенту усиления по горизонтальной отсечке на уровне 0.9Р 0 .

Эффективная подвижность электронов в коротком канале определяется выражением ц L = ц n ( 1 - a / L ) , где эмпирический параметр a = 0,35 мкм [9], а ц n — подвижность электронов в длинном канале ( L » a ), которая в связи с рассеянием на фононах сама по себе является убывающей функцией температуры (1). В связи с этим определение времени деградации по отсечке 0.9ц l 0 теряет смысл. Тем не менее рис. 8, иллюстрирующий зависимость ц L ( t ) , дает возможность оценить значение этого параметра при разных временах и режимах термостатирования.

В частности при T = 550 К эффект короткого канала вкупе с эффектом рассеяния на фононах уменьшает ц L более чем в 10 раз, что существенно больше эффекта диффузионного смещения границ p – n -переходов. Однако необходимо подчеркнуть, что диффузионное смещение,

Рис. 8. Эффективная подвижность электронов

Рис. 9. Предельная рабочая частота

несмотря на свою относительную малость, является необратимым, в отличие от эффектов рассеяния и короткого канала.

Аналогичный вывод можно сделать относительно температурной и временной зависимостей предельной рабочей частоты транзистора, оцениваемых по формуле

V m = Ц L U стока (рис. 9).

2 n L 2

Заключение

Исследована возможность создания кремниевого полевого транзистора с индуцированным каналом, предназначенного для работы в высокотемпературном режиме. Предложена модель высоколегированного транзистора, предположительно работоспособного в импульсном режиме вплоть до T = 550 К. Поставлена и решена краевая задача для диффузионного смещения границ p – n -переходов при длительном термостатировании в интервале T е (450-700) К.

Установлено, что скорость диффузионной деградации МДП-транзистора зависит от исходной длины канала L ( 0 ) и ширины слоя истока х ^. длины канала. В частности, при L ( 0 ) > 600 нм и Х ю > 500 нм время необратимого уменьшения длины канала на 10 % достигается по истечении 1,5–2 лет эксплуатации или хранения при T = 550 К. Аналогичные результаты, полученные для T е (600-700) К, могут быть полезны для проектирования высокотемпературных приборов на базе широкозонных полупроводников.

Список литературы О перспективах создания кремниевого полевого СВЧ-транзистора для работы в режиме температур 450-700 К

- Полищук А. Полупроводниковые материалы и приборы для жестких условий эксплуатации // Совр. технологии. 2006. № 4. С. 20-24.

- Панютин Е.А. Высокотемпературные приборы на основе фосфида галлия: эпитаксиальная технология, концепция легирования, электрические свойства: автореф. дис.. канд. физ.-мат. наук. СПб.: ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 2009. 22 с.

- Жиляев Ю.В., Панютин Е.А., Федоров Л.М. Высокотемпературные динисторы на основе фосфида галлия // Письма в ЖТФ. 2009. Вып. 17. С. 50-57.

- Китаев В.Е., Бокуняев А.А., Колканов М.Ф. Расчет источников электропитания для средств связи. М.: Радио и связь, 1993. 232 с.

- Пожела Ю.К. Физика быстродействующих транзисторов. Вильнюс: Мокслас, 1989. 264 с.

- Шалимова К.В. Физика полупроводников. М.: Лань, 2010, 400 с.

- Айспрук Н. Арсенид галлия в микроэлектронике. М.: Мир, 1988. 555 с.

- Кузнецов Ф.А. Процессы роста полупроводниковых кристаллов и пленок. Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 1988. 195 с.

- Гуртов В.А. Твердотельная электроника. М.: Мир, 2005. 492 с.

- Федотов А.Б. Оценка скорости изменения параметров биполярного СВЧ-транзистора, работающего в высокотемпературном режиме // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2014. Т. 17. № 1. С. 45-49.

- Александров О.В. Модель высоко- и низкотемпературной диффузии фосфора в кремнии по дуальному парному механизму // ФТП. 2001. Т. 35. Вып. 11. С. 1289-1298.

- Velichko O.I., Aksenov V.V., Kovaleva A.P. Modeling of the interstitial diffusion in crystalline silicon // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2012. Vol. 85. № 4. P. 926-932.