О петрохимической классификации амфиболитов архейской части разреза Кольской сверхглубокой скважины

Автор: Козлов Н.Е., Мартынов Е.В., Козлова Н.Е., Кириллова Л.Д., Смирнов Ю.П.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1 т.10, 2007 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена проблема систематики амфиболитов архейской части разреза Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3). Показано, что комплексный петрогеохимический подход позволяет с высокой степенью достоверности классифицировать эти образования и выделять среди них разновидности, имеющие предположительно как архейский, так и протерозойский возраст. Протерозойские образования среди основных пород архейского комплекса СГ-3 составляют, по нашим оценкам, от 52 до 67 %. Показано наличие среди протерозойских метамагматитов архейской части разреза СГ-3 гомологов метавулканитов свиты матерт, что ставит под сомнение вывод, сделанный Н.П. Виноградовой и ВА. Мележиком, об аллохтонном происхождении верхних уровней разреза Северной Печенги, в том числе ее продуктивных горизонтов, что крайне важно в металлогеническом аспекте.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293824

IDR: 14293824

Текст научной статьи О петрохимической классификации амфиболитов архейской части разреза Кольской сверхглубокой скважины

Авторы использовали как оригинальные и опубликованные литературные материалы по составу амфиболитов печенгского комплекса и породных ассоциаций архея из геопространства СГ-3, так и базу данных, содержащую сведения о химическом составе амфиболитов архейской части разреза СГ-3, любезно предоставленную руководством Научно-производственного центра "Кольская сверхглубокая". Всего в настоящей работе были использованы результаты 293 полных силикатных анализов пород разреза СГ-3 и 1036 анализов пород архейских и протерозойских комплексов окружения скважины.

Деление амфиболитов СГ-3 на группы рассматривалось как первый шаг в цепочке последовательных действий по систематике. На конечном этапе производилось сопоставление выделенных групп с эталонными выборками основных пород, встречающимися в пределах геопространства СГ-3, по методике Е.В. Мартынова, описанной ранее ( Козлов и др ., 2001; 2002). Для этого сопоставления эталонные группы, созданные из породных ассоциаций геопространства СГ-3, также были предварительно классифицированы аналогично породам разреза СГ-3.

На основе геолого-петрогеохимических данных в качестве района для поиска гомологов архейских пород, вскрытых в СГ-3, была выбрана территория, расположенная к северу-северо-востоку от скважины, в пределах комплекса Ярфиорд-Кола ( Козлов и др ., 2001; 2002; 2003). Авторы настоящей работы неоднократно аргументировали эту точку зрения, приводя геологические, петрогеохимические и иные доводы в ее пользу. Тем не менее, дискуссия по данному вопросу продолжается. Она представляется принципиальной, поскольку при сопоставлении амфиболитов с породами геопространства СГ-3, о чем пойдет речь в настоящей работе, в качестве последнего нами принимается именно этот район.

Предложенный авторами метод поиска гомологов по петрогеохимическим данным был апробирован на материалах протерозойской части разреза СГ-3, где геологические данные позволяют решать задачу определения гомологов однозначно, а значит, возможен строгий контроль за результатом сопоставлений. В ходе этих исследований была показана полная сходимость петрогеохимических и геологических данных, т.е. высокая надежность и достоверность методики ( Козлов и др ., 2002). Тогда же была продемонстрирована согласованность вывода о возможности нахождения гомологов пород архейской части разреза СГ-3 в пределах комплекса Ярфьорд-Кола с геологическими, геохронологическими и геофизическими материалами.

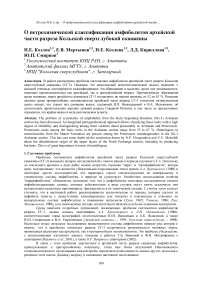

Тем не менее, за рамками обсуждения остался достаточно серьезный, на первый взгляд, аргумент противников подобного выбора территории для поиска гомологов о практически полном отсутствии в ее пределах комплекса тоналит-трондьемитовых гнейсовых ассоциаций, широко развитых в архейской части разреза СГ-3 ( Ветрин и др ., 2002). Этот аргумент, по мнению авторов, не может считаться обоснованным ( Козлов и др ., 2003). В данном случае речь скорее идет о терминологическом недоразумении. Действительно, как показывают наши исследования, среди гнейсов района оз. Трифоноярви, Лиинахамари, Немецкой бухты, а также ряда полигонных участков района пос. Луостари, т.е. практически на всей исследованной нами площади распространения комплекса Ярфиорд-Кола, встречаются биотит-амфиболовые гнейсы и диоритогнейсы, по химическому составу отвечающие классическим тоналит-трондьемитовым ассоциациям К. Конди (1983) и характеризующиеся трендами, аналогичными трендам гранитоидных ассоциаций СГ-3 (рис. 1а, b).

В районе Немецкой бухты закартированная Ю.А. Морозовым замкнутая форма контура выходов биотит-амфиболовых гнейсов (диоритогнейсов) предполагает их интрузивную природу ( Козлов и др ., 2001). Возраст этих пород, претерпевших палингенные преобразования и внедрившихся в метаморфиты гранитогнейсового комплекса, составляет 2724±27 млн лет ( Козлов и др ., 2003). Эта цифра аналогична полученной ранее в той же лаборатории для амфибол-биотитовых тоналитовых и трондьемитовых гнейсогранитов низов разреза СГ-3 (2746±65 и 2740±10 млн лет) ( Архейский комплекс… , 1991; Баянова и др ., 2002).

Авторам известно определение более древнего возраста последних – 2832±6 млн лет (Кольская сверхглубокая…, 1998; Баянова и др., 2002). Поскольку названная цифра была получена как по монокристаллическим фракциям, так и по фракциям, состоящим из нескольких зерен, большинство из которых при этом подвергалась перед растворением абрадированию, нельзя исключать, что она характеризует возраст более древнего субстрата, в результате палингенеза которого могла возникать хотя бы часть тоналит-трондьемитовых породных ассоциаций. Представляется, что подобным образом следует исследовать и метаморфиты района Немецкой бухты, что, возможно, позволит снять это видимое противоречие.

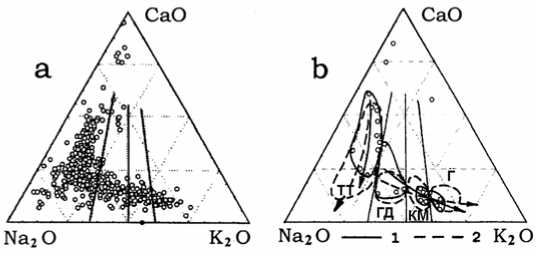

О сходстве пород разреза СГ-3 и района Ярфиорд-Кола свидетельствует также одинаковое соотношение слагающих их первичных разновидностей пород в целом (рис. 2а), а также в пределах групп основных (рис. 2b) и кислых (рис. 2c) метамагматитов, исходя из результатов реконструкции их протоприроды. Заметим, что здесь и далее при исследовании вариации разновидностей пород в разрезе СГ-3 был использован метод анализа распространенности породных ассоциаций по числу проб в тех или иных реальных выборках ( Изох , 1978).

Следует отметить, что на рис. 2a в группу метатуффитов нами включены метаморфиты, по первичной природе соответствующие достаточно компактной петрохимической группе туффитов с кислым и средним составом ( Предовский , 1980), в группу метаосадочных пород – породы, соответствующие по той же классификации грауваккам и субграуваккам.

На рис. 2b и для скважины, и для геопространства СГ-3 в выборки включены все метаморфиты основного состава, территориально встречающиеся в пределах полей развития архейских образований, которые по геологическим данным не могут быть однозначно отнесены к более молодому протерозойскому комплексу. Такой подход к этой группе пород в аспекте обсуждаемой в настоящей статье проблемы, без сомнения, достаточно условный, поскольку, как будет показано ниже, значительная часть основных пород в архейской части разреза СГ-3 имеет протерозойский возраст. Авторы не исключают подобную ситуацию и для комплексов окружения скважины. Возможно, сходство по соотношению типов пород на рис. 2b иллюстрирует, в том числе, и эту ситуацию.

Следовательно, согласно представленным и опубликованным нами ранее данным, район Ярфиорд-Кола с достаточно высокой степенью вероятности можно рассматривать как геопространство, где развиты породные ассоциации гомологов пород архейской части разреза СГ-3. Этот вывод был положен в основу настоящего исследования. При изучении амфиболитов авторы в своих дальнейших сопоставлениях исходили из того, что в архейской части разреза скважины могут встречаться как комагматы печенгских вулканогенных толщ и интрузии г. Генеральская, так и метавулканиты архейских комплексов района Ярфиорд-Кола. В связи с этим в качестве эталонов для сопоставления с амфиболитами архейской части разреза СГ-3 были выбраны основные породы именно этих объектов.

Рис. 1. Соотношение компонентов кислых пород архейской части разреза СГ-3 (а) и комплекса Ярфиорд-Кола (b) на диаграмме К. Конди (1983).

ТТ - тоналит-трондьемиты; ГД - гранодиориты; КМ – кварцевые монцониты; Г - граниты.

1, 2 - границы полей и тренды изменения состава пород исследованных участков в пределах комплекса Ярфиорд-Кола и метаморфитов архейской части разреза СГ-3 соответственно.

abb

Рис. 2. Соотношение типов метамагматитов в архейской части разреза СГ-3 (I) и комплексе Ярфиорд-Кола (II) - (а), а также в пределах групп основных (b) и кислых (c) метамагматитов (размерность осей ординат - %):

1 – метатуффиты; 2 – метаосадочные породы; 3, 4 – основные и кислые метавулканиты соответственно;

5 – породы неопределенной протоприроды. Al-B, Fe-B, Mg-B – глиноземистые, железистые и магнезиальные метабазиты, соответственно; AB – метаандезибазиты; А – метаандезиты; D – метадациты; R – метариолиты; RD – метариодациты.

-

3. Обсуждение результатов

Предварительная систематика амфиболитов архейской части разреза СГ-3 по петрогеохимическим признакам показала, что вместо 6 групп, приведенных в работе А.А. Кременецкого и Л.Н. Овчинникова (1986), могут быть выделены 14 групп (табл. 1, 2). В группах железистых базитов низкой и нормальной щелочности, а также пикробазитов нормальной щелочности классификация производилась с учетом данных о содержании в породах TiO 2 (см. табл. 1, группы 6, 7, 10, 11, 13, 14). При этом использование в названиях групп пород терминов "высокотитанистые" или "низкотитанистые" в определенной степени условно. Авторы хотели этим подчеркнуть наличие в группах, сходных в рамках принятой классификации, разновидностей, значимо отличающихся по содержанию TiO 2 , что разъяснено в табл. 1.

Дальнейшее сопоставление выделенных групп с эталонными выборками метаморфитов из геопространства СГ-3 показало, что ни одна из них не сходна с породами г. Генеральская. При выборе между эталонами Печенгской структуры и архейскими породными ассоциациями с достаточно высокой степенью вероятности (не менее 90 %) было установлено сходство с теми или иными образованиями геопространства СГ-3 для 8 из 14 групп, включающих 82 % исследованных проб (см. табл. 1). Особо следует подчеркнуть крайне высокую степень сходства группы 9 с архейскими образованиями (с вероятностью не менее 99 %) и групп 7 и 10 с протерозойскими породными ассоциациями (с вероятностью не менее 95 %), что хорошо коррелируется с геохронологическими данными, полученными для некоторых проб из этих групп ( Bayanova et al. , 2001; Ветрин и др ., 2002). Изотопные данные определения модельного возраста групп 5, 7, 9 и 12 не противоречат результатам наших исследований.

Таблица 1. Систематика амфиболитов архейской части разреза СГ-3

|

№ группы (число проб) |

Группы пород, выделенные по систематике А.А. Предовского (1980) с учетом данных А.А. Кременецкого и Л.Н. Овчинникова (1986) |

Тип по А.А. Кременецкому и Л.Н. Овчинникову (1986) с нашими дополнениями1 |

Возраст, полученный в результате сравнения комплексов архея и протерозоя |

Модельный возраст, Sm-Nd (млн лет) |

|

1 (8) |

Пикриты нормальной щелочности |

Fe-a, FM-a |

? |

|

|

2 (17) |

Субщелочные пикриты и базиты |

Fe-a, FM-a |

Архей (0.13) |

2434 |

|

3 (6) |

Субщелочные и нормальные по щелочности мезит-базиты |

Fe-a, Si-a |

? |

|

|

4 (10) |

Низкощелочные и нормальные по щелочности железистые мезит-базиты |

Fe-a, FM-a |

? |

2499 |

|

5 (39) |

Низкощелочные кремнистые мезит-базиты и базиты |

Si-a, SM-a |

Архей (0.1) |

2648 |

|

6 (42) |

Низкощелочные железистые базиты низкотитанистые |

Fe-a |

? |

|

|

7 (24) |

Низкощелочные железистые базиты 2 высокотитанистые |

Fe-a |

Протерозой (0.01) |

2160 |

|

8 (7) |

Низкощелочные магнезиальножелезистые базиты |

FM-a |

Архей ? 4 |

|

|

9 (33) |

Глиноземистые базиты |

Fe-a, Si-a, M-a, SM-a, AM-a |

Архей (0.001) |

2702 |

|

10 (40) |

Железистые базиты нормальной 2 щелочности низкотитанистые |

Протерозой (0.05) |

||

|

11 (16) |

Железистые базиты нормальной щелочности высокотитанистые |

Fe-a |

? |

2499 |

|

12 (23) |

Магнезиально-железистые базиты нормальной щелочности |

FM-a |

Протерозой (0.1) |

2434 |

|

13 (15) |

Низкотитанистые пикробазиты нормальной щелочности 2 |

FM-a, TA-s, Ac-s, M-a |

Протерозой (0.1) |

|

|

14 (13) |

Высокотитанистые пикробазиты нормальной щелочности 2 |

FM-a, Fe-a |

? |