О подходах к построению новой системы государственного управления развитием сельских территорий Российской Федерации

Автор: Шулепов Евгений Борисович, Задумкин Константин Алексеевич, Щербакова Анна Александровна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Проблемы управления в территориальных системах

Статья в выпуске: 4 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье ставится актуальнейший на сегодняшний день вопрос: как создать систему государственного управления социальноэкономическим развитием российских сельских территорий, соответствующую современным реалиям? Авторы проанализировали основные вызовы и тренды, проявляющиеся в трансформации объекта управления. Первым важным трендом выступает формирование активной мобильной социальной группы - дачников, которые ломают стереотипы о вымирании русской деревни желанием приобретать недвижимость в сельской местности. При этом они имеют запрос на экологичность и эстетику места проживания. С ними рядом встают инициативные предприниматели, пытающиеся вырваться в лидеры новой возрождающейся деревни. Однако выявлена непривлекательность сельских территорий для бизнеса ввиду отсутствия доступа к основным факторам производства. Все это происходит на фоне устаревшей сельской инженерной и социальной инфраструктуры, которая требует высоких затрат на поддержание. Однако мир не стоит на месте и переход человечества от индустриального к информационному обществу характеризуется сменой технологического базиса - главной производительной силой становится креативный человек. Сегодня происходит цифровизация всех сфер деятельности человека, стираются границы по доступности, исключается временной фактор. И сельские территории должны встроиться в эти глобальные процессы. Это, соответственно, требует принципиально новых подходов к преобразованию субъекта управления и управляющим воздействиям. Авторами предложен новый подход, предполагающий устойчивое развитие сельских территорий через комплекс мер: внедрение стратегического планирования и проектного подхода, развитие местного и территориального общественного самоуправления, развитие местной многоукладной экономики, развитие кооперации, внедрение современных технологий, снятие законодательных ограничений, введение режима ТОСЭР, эффективное государственное управление.

Государственное управление, развитие, сельские территории, системный подход, стратегический подход, мировоззрение, ограничения

Короткий адрес: https://sciup.org/147225264

IDR: 147225264 | УДК: 334.025 | DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.8

Текст научной статьи О подходах к построению новой системы государственного управления развитием сельских территорий Российской Федерации

Введение в проблематику

Сельские территории России обладают мощным природным, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при эффективном использовании в XXI веке может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие [1], полную занятость, высокие уровень и качество жизни населения. Они имеют все возможности для улучшения здоровья нации, повышения демографических показателей через хорошую экологическую ситуацию [2], органическое земледелие, формирование экологического мышления и ответственного потребления. Сегодня на российских сельских территориях постоянно проживает 37,3 млн человек1, в том числе 23,6% – молодежь в возрасте от 15 до 34 лет2. По данным опросов

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 42% (61,6 млн человек) россиян имеют недвижимость за городом3, используемую для временного проживания преимущественно в летний период. Это явление в таком масштабе характерно только для России, хотя распространено во многих странах мира. В европейских государствах дачи ограничены тремя сотками, деятельность на них строго регламентирована (так, в Германии у 1,2% населения есть дачи); в США имеют недвижимость и в городе, и за его пределами преимущественно только обеспеченные люди; в Финляндии загородные дачи предназначены для отдыха, финны не занимаются садоводством и огородничеством.

Сегодня в развитии сельских территорий заинтересована большая часть граждан России, однако социально-экономические процессы в сельской местности в последние годы характеризуются рядом негативных тенденций.

-

1. Снижается общее количество деревень и сел. По данным всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. число сельских населенных пунктов сократилось на 1,4% (с 155,34 до 153,1 тыс. 5). По данным Минфина РФ6, в конце 2018 года в России насчитывалась 153,5 тысячи сельских населенных пунктов, с 2010 года произошло увеличение на 0,3%.

-

2. Уменьшается общее число сельских жителей. Наблюдаются низкая ожидаемая продолжительность жизни и миграционный отток

населения, особенно остро стоит вопрос удержания молодежи [4]. Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении на селе составляет 71,67 года, что ниже, чем в городе, на 1,67 года7. С 2010 по 2019 год количество сельских жителей сократилось на 0,8% (с 37,68 до 37,3 млн человек9).

-

3. В течение 2015–2019 гг. заметна устойчивая тенденция смещения бедности в сторону сельских территорий [5], порог бедности в селах составляет 30,7%10 на фоне повышенной безработицы. В России черта бедности находится на уровне минимального размера оплаты труда – 12,13 тысячи рублей на человека. Бедность сельских жителей – это бедность и с точки зрения уровня доходов, и из-за недостаточного доступа к базовым общественным социальным услугам, и как следствие ограниченности жизненных возможностей.

-

4. Модернизация инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на селе идет низкими темпами, при этом темпы разрушения значительно выше. Так, по данным Центра экономических и политических реформ, с 2005 по 2015 год число медицинских учреждений сократилось в 3,3 раза (с 3,6 до 1,1 тыс.), число школ – на 35,9% (с 40,4 до 25,9 тыс.)13. При этом в 2005–2015 гг. наблюдалась положительная, но недостаточная динамика развития инженерной инфраструктуры. Обеспеченность жилищного фонда увеличилась по холодному водоснабжению – на 14%, водоотведению и горячему водоснабжению – на 11%, газификации – на 22%14.

-

5. Снижается количество действующих предприятий. Согласно данным всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг.15, число сельскохозяйственных организаций сократилось на 39,2% (с 59,2 до 36,0 тыс.). При этом площадь сельхозугодий уменьшилась на 31,2% (с 132,3 до 90,2 млн га), а поголовье крупного рогатого скота – на 17,8% (с 23,5 до 19,3 млн голов). Количество личных подсобных хозяйств за 10 лет сократилось на 8% и составило 23,5 млн единиц, число заброшенных хозяйств увеличилось на 1,1 млн единиц.

-

6. Низкими темпами на сельских территориях внедряются технологические, социокультурные инновации, передовые технологии, недостаточно внимания уделяется энергоэффективности и энергосбережению. Если обратиться к статистике 2017 года, то на сельскохозяйственное производство в России приходилось всего 1,4% всей потребляемой в стране энергии, а на бытовой сектор – 14,3%16.

-

7. Усиливается нагрузка на экологические системы, связанная с развитием крупного животноводства, пожарами, незаконными свалками мусора, хищническими вырубками лесов, загрязнением водоемов и рек. Большей частью она обусловлена утратой государственного контроля, так как полномочия и ответственность органов местного самоуправления значительно ограничены.

В 1990-е годы на некоторое время приобрели значение повсеместные территориальные перемещения из города в сельскую местность, но реально ощутимой прибавки сельскому населению они не дали. С 1989 по 2002 год около 300 бывших поселков городского типа, главным образом из-за малочисленности населения, было возвращено в сельскую поселенческую сеть. В результате общее число сельских населенных пунктов в России возросло почти на 2,5 тысячи. Однако увеличение происходило в основном за счет малочисленных населенных пунктов: в 1989 году по России всего 20% деревень и прочих поселений имели не более 10 жителей, а к 2002 году их стало уже вдвое больше (39,3%) [3].

В последние годы изменение динамики объясняется созданием «сельских агломераций» вокруг крупнейших и крупных городов, однако в основном они формируются за счет временно проживающего населения (дачников) или постоянных жителей, работающих в городе. Все-таки в целом продолжают усиливаться негативные тенденции обезлюдивания «русской деревни».

Если сельский социум условно разделить на группы11, то самая многочисленная из них – сельские жители, которые занимают пассивную позицию и не видят будущего. Вторая группа – активные предприниматели, работающие на себя и создающие рабочие места. Также можно выделить отдельную активную группу – дачников. Собственно, именно эти горожане сейчас нагляднее всего опровергают тезисы о вымирании деревни, и, хотя численно их сейчас довольно мало, они могут значительно влиять на развитие сельских территорий.

По данным опросов ВЦИОМ, 31% россиян хотели бы в будущем приобрести дачу12. Наиболее значимые характеристики при покупке загородной недвижимости: удаленность от дома (68%), наличие дома на участке и его обустрой- ство (70%), наличие готового сада или огорода (51%), а также доступность коммуникаций – электричества (85%), водопровода и канализации (81%), газификации (62%).

В России периодически рассматривается вопрос об установлении социальной нормы потребления электроэнергии в размере 300 кВт/ч на семью в месяц. В 2017 году в сельских поселениях 34 регионов указанная норма была превышена17. Это закономерно, так как сельские жители традиционно вынуждены применять электроэнергию для повышения комфортности домов и в силу хозяйственной необходимости. Бытовой тариф на электроэнергию существенно различается для городских и сельских потребителей – для жителей села тариф на 30% ниже, чем в городе. Если обратиться к опыту других стран, то в 2010 году в более чем 37% американских домов, включая сезонные, электричество использовалось в качестве основного источника для отопления, почти в 44% – для горячего водоснабжения, 60% жилищ было оснащено электроплитами (в РФ в 2017 году – около 22%)18.

Таким образом, все отчетливей формируются тренды и вызовы, которые отражают происходящие изменения объекта государственного управления – сельских территорий:

-

1. Россияне преимущественно имеют и приобретают недвижимость в агломерациях вокруг крупных и крупнейших городов, выражая при этом запрос на экологичность и эстетику места проживания. Горожане отличаются сегодня высокой мобильностью, готовы часто выезжать за город, совмещать жизнь в городе и за его пределами.

-

2. Переход на новый технологический уклад. Переход человечества от индустриального к информационному обществу характеризуется сменой технологического базиса. В информационной индустрии человеческий интеллект становится главной производительной силой, благодаря которой создается интеллектуальный продукт [6]. В связи с этим кардинально меняются роль и место человека в экономике. Только креативный (творческий) человек способен производить новые знания и информацию – главный ресурс информационной экономики.

-

3. В настоящее время высоки эксплуатационные затраты на поддержание устаревшей инженерной и социальной инфраструктуры на селе. Решить эту проблему можно только путем создания новой многофункциональной инфраструктуры [7], которая будет отвечать современным условиям.

-

4. Непривлекательность сельских территорий для бизнеса, так как закрыт доступ к основным факторам производства: затруднен доступ к природным ресурсам и земле, отсутствуют высококвалифицированные кадры, высоки затраты на создание новых производств, требующих дополнительных вложений в развитие производственной инфраструктуры.

В отличие от индустриальной экономики, которая является национальной по своему масштабу, сетевая экономика носит глобальный характер, что существенно расширяет число взаимодействующих сторон. В условиях сетевой экономики операции осуществляются в электронном виде, приводя к созданию виртуальных взаимоотношений. Происходит цифровизация всех сфер деятельности человека, то есть стираются границы по доступности, временной фактор. В этих условиях можно повышать качество сельской жизни на основе цифровых технологий, а также внедрять интеллектуальную автоматизацию в сельское хозяйство.

Указанные вызовы и тренды характерны и для сельских территорий за рубежом [8]. Как показывают исследования19, формирование сельских территорий будущего уже началось и представляет собой перспективное поле для технологических инноваций, поддержания здорового и экологичного образа жизни, развития региональных рынков органической продукции.

Обозначенные тренды, связанные с трансформацией объекта управления, требуют кардинально изменить субъект управления – систему государственного управления развитием сельских территорий. Это задача становится все более актуальной, так как создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан.

Таким образом, в статье ставится цель – разработать модернизированную систему государственного управления развитием сельских территорий Российской Федерации, базирующуюся на стратегическом планировании «снизу вверх», проектном управлении и межсекторном партнерстве.

Для достижения цели последовательно решаются задачи:

– структурировать существующие научные подходы, рассмотреть современную государственную политику применительно к развитию сельских территорий как в России, так и за рубежом;

-

– сформулировать и структурировать основные управленческие проблемы, препятствующие устойчивому развитию сельских территорий России;

-

– разработать новые элементы системы государственного управления развитием сельских территорий России.

При этом в качестве целевых ориентиров, достижение которых должен обеспечить модернизированный объект управления, можно принять целевые ориентиры ООН в области устойчивого развития20:

-

1. Экономический рост должен носить инклюзивный характер, с тем чтобы обеспечивать устойчивые рабочие места и равенство.

-

2. Для достижения устойчивого развития крайне важны инвестиции в инфраструктуру.

-

3. Энергетика становится ключевым фактором, способствующим решению современных проблем.

-

4. Продовольственный и сельскохозяйственный секторы предлагают ключевые решения для развития и являются центральным элементом борьбы с голодом и бедностью.

-

5. Работа по достижению устойчивого развития невозможна без создания партнерских отношений на глобальном, региональном и местном уровнях.

-

6. Защита и восстановление экосистем и содействие их рациональному использованию помогут в достижении устойчивого развития.

Управление развитием сельских территорий в странах осуществляется с использова- нием различных принципов и механизмов (табл. 1). Австралия и США применяют рыночную модель с минимальным вмешательством государства. При этом США, как и страны ЕС, ограничивают сельскохозяйственное производство через механизмы государственной поддержки. Китай и Индия ориентированы на преодоление бедности [8; 9].

Существуют различные подходы к проблеме сельского развития как на уровне теоретических разработок, так и на уровне практической реализации политики. Эти концепции часто применяются вместе, накладываются одна на другую и реализуются на основе сложных взаимодействий институциональных, политических и социальных сил, которые имеют свои специфические цели.

Таблица 1. Зарубежный опыт развития сельских территорий

Страна Краткая характеристика применяемых мер Страны ЕС Действует многоуровневая и межведомственная система управления и финансирования сельского хозяйства. В Германии сельские территории развиваются на основе принципа сохранения традиционного уклада жизни, в Великобритании и Испании активно поддерживается сельский туризм, в Голландии развитие имеет эколого-экономическую направленность. Европейская политика сельского развития 2014–2020 гг. – 118 программ; бюджет Европейского фонда для сельского развития – 100 млрд евро, страны ЕС – 61 млрд евро, 30% – экологические цели, 5% – поддержка местных инициатив. США В 2017 году создана целевая группа по сельскому хозяйству и сельскому процветанию; основные цели – интеграция сельских территорий в единое информационное пространство, повышение качества жизни, обеспечение занятости сельского населения, распространение инноваций, экономическое развитие. Основой развития сельских территорий является функционирование местных сообществ. Канада Развитие сельских территорий на децентрализованной основе – 118 программ, 15 «региональных корпораций развития»; опора на местные инициативы и сетевую структуру Canadian Rural Partnership (создана в 1998 году); основное внимание жителям малонаселенных и удаленных территорий – матричный критерий для распределения средств по этим индикаторам. Китай Интересным представляется опыт создания поселково-волостных предприятий, которые должны стать важнейшим элементом кооперативного сектора в сельской местности. Основой развития сельских территорий в Китае является создание социальной инфраструктуры села и реализации масштабных национальных проектов в сельской местности. Действуют программы «Оживление села» (до 2022 г.), «Сельскохозяйственная модернизация» (до 2035 г.), «Омоложение села» (до 2020 г.) и «Создание сильного сельскохозяйственного сектора и достижение полной самореализации фермеров» (до 2050 г.). Индия Функционирует закон о гарантировании занятости в сельской местности Махатмы Ганди. Реализуются национальные флагманские программы, которые гарантируют 100 дней работы сельским домохозяйствам. Цели: сглаживание социального неблагополучия, экологические ориентиры. Австралия Реализует модель экстенсивного сельскохозяйственного производства (низкий уровень господдержки сельхозпроизводителей, ориентация на другие виды деятельности). Широкое распространение на сельских территориях выработки электроэнергии посредством альтернативных источников энергии, что влияет на характер общественных отношений. Бразилия Развитие сельских территорий происходит в значительной степени за счет экстенсивного способа ведения сельского хозяйства, сочетающегося с применением новых технологий. Подразделения корпорации Embrapa созданы в каждом штате, они занимаются развитием отраслевой специализации, имея финансовую автономию, что позволяет реализовывать проекты государственно-частного партнерства. Составлено по: Семин А.Н., Стрелка Е.А. Анализ отношений, возникающих в процессе стратегического планирования развития сельских территорий // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2019. № 3. URL: (дата обращения 08.07.2020).

Были рассмотрены исследования российских (Н.М. Едренкиной, А.Е. Кремина) и зарубежных (F. Mantino, J. D. Van Der Ploeg) ученых [8; 10; 11; 12] по обобщению и стан-

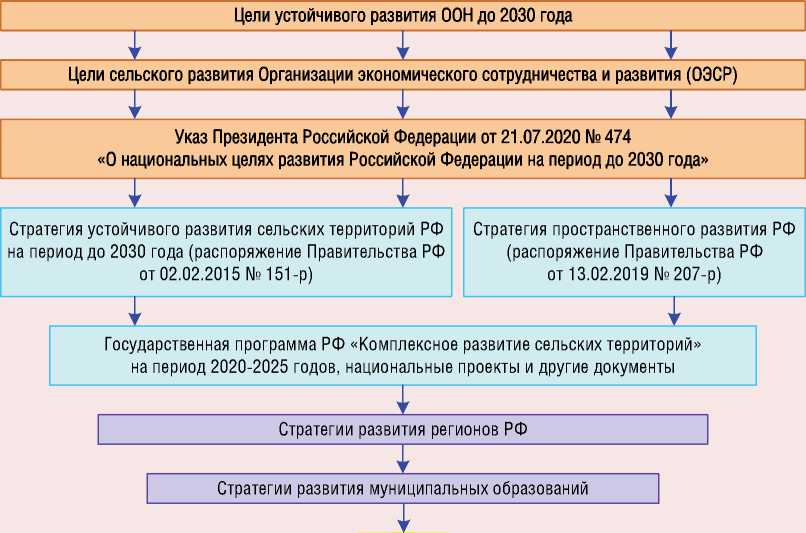

дартизации подходов к развитию сельских территорий, а также правовая база на разных уровнях государственного управления (рис. 1) .

Рис. 1. Государственная политика и научные подходы к развитию сельских территорий России

Сельское поселение

|

Прикладные научные основы устойчивого развития сельских территорий |

||

|

ОТРАСЛЕВАЯ МОДЕЛЬ: сельское развитие, опирающееся на развитие сельского хозяйства |

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ: сельское развитие через сокращение диспропорций уровней развития сельских территорий на основе бюджетных средств |

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ: сельское развитие через формирование взаимосвязей внутри локальной экономики и концентрации имеющихся ресурсов |

|

Фундаментальные научные основы устойчивого развития сельских территорий |

||

|

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД: развитие через стремление к установлению равновесия между накоплением капитала и ростом населения с использованием внутренних ресурсов |

КЕЙНСИАНСКИЙ ПОДХОД: развитие через рост техникоэкономических показателей, не затрагивающих комплекс социально-экономических предпосылок |

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД: развитие через обеспечение институтами экономического роста посредством инвестиций в человеческий капитал, инноваций |

Источник: составлено авторами.

В последнее время на федеральном уровне приходит понимание нео бходимости пересмотреть подходы к управлению развитием сельских территорий [13]. Утвержден ряд стратегических документов, направленных на решение этой задачи:

-

1. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р).

-

2. Стратегия пространственного развития Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р).

-

3. Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на период 2020–2025 годы (постановление от 31 мая 2019 года № 696).

-

4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 г. (постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717).

-

5. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годы.

Все представленные документы призваны переломить ситуацию с деградацией российских сельских территорий, однако сделать это пока не удается. Анализируя сложившиеся тренды, изучая положительный опыт, накопленный в мире [8; 14], мы пришли к выводу, что причина кроется в сложившейся системе государственного управления развитием сельских территорий, которая не отвечает современным вызовам, обозначенным выше. Сформировавшись в условиях индустриальной административно-плановой экономики, она имеет ряд системных проблем:

-

– мировоззренческие проблемы;

-

– управленческие (организационные) ограничения;

-

– законодательные ограничения и противоречия, делающие сельские территории непривлекательными для жизни и ведения бизнеса;

-

– необходимость перехода на новый технологический уклад.

Именно осознание совокупности данных проблем и их решение позволят обеспечить разработку качественно новой государственной политики в сфере развития сельских терри- торий. Архаичная государственная политика, проводимая в предшествующие годы, закономерно требовала действий, ограничивающих развитие села. Эти действия, в свою очередь, обеспечили те результаты, которые мы имеем сегодня. Если не изменить политику, то будет продолжаться деградация большей части сельских территорий. Новая политика позволит наметить принципиально иные действия на всех уровнях власти, позволяющие добиться других результатов. Далее разберем ее основные элементы.

Мировоззренческие проблемы

Мировоззренческие проблемы являются главенствующими, так как именно они определяют набор будущих действий по изменению ситуации на селе. Устаревшие мысли, превалирующие у руководителей, не дают двигаться вперед, до сих пор нет четких и ясных установок по ключевым вопросам, связанным с развитием сельских территорий. Сегодня для большинства управленцев не очевидна сама ценность сельских территорий и необходимость вкладывать средства в развитие их инфраструктуры. Село воспринимается как обуза, не способная к самоорганизации без жесткого государственного регулирования, а жители как иждивенцы, которых государство должно поддерживать. Ставится знак равенства между селом и сельским хозяйством. Сельский образ жизни считается менее прогрессивным, менее привлекательным и противопоставляется городскому как более прогрессивному, привлекательному и дающему на порядок больше возможностей. Такие убеждения существенно ограничивают спектр рассматриваемых управленческих решений. В связи с этим для разработки эффективной стратегии развития сельских территорий считаем важным закрепить в общественном сознании, управленческом и научном сообществе ряд базовых тезисов:

-

1. Сельские территории России обладают огромным потенциалом, не только способным обеспечить продовольственную, экологическую и территориальную безопасность страны, но и позволяющим им стать драйвером развития отечественной экономики и экспорта, добиться высокого уровня и качества жизни как сельских жителей, так и горожан, на системной основе генерировать ресурсы для развития собственной инженерной и социальной инфраструктуры.

-

2. Развитие сельских территорий не тождественно развитию крупного сельскохозяйственного производства. Развитие сельских территорий предполагает стратегическое планирование, развитие местного самоуправления, развитие местной многоукладной экономики, развитие кооперации, внедрение современных технологий, снятие законодательных ограничений, введение режима ТОСЭР21, эффективное государственное управление. Государству необходимо дать стейкхолдерам на местах (органам местного самоуправления, предпринимателям, активным жителям) компетенции в развитии своей малой родины за счет местных ресурсов и позволить им с полной ответственностью управлять этими процессами, в том числе имея право на ошибки.

-

3. Сельский и городской образы жизни должны не противопоставляться, а дополнять друг друга, делая жизнь людей богаче, насыщеннее, спокойнее, гармоничнее, а будущее – более определенным и защищенным [15; 16]. Запрос на такое объединение в свое время очень точно выразил вологодский поэт Николай Рубцов в стихотворении «Грани»: «… хочется как-то сразу жить в городе и в селе». Иметь квартиру и доступ к развитой социальной инфраструктуре в городе и одновременно благоустроенный энергоэффективный дом с просторным участком, позволяющим наслаждаться природой, тишиной, органическими продуктами, до которого в любое время можно доехать в течение 1–1,5 часов – таким должен быть общепринятый стандарт жизни в России. Такой стандарт, не доступный по множеству причин людям во многих странах мира, может стать ключевым конкурентным преимуществом нашего государства в борьбе с демографическими

проблемами. Самое удивительное, что фактически одновременно и в городе, и в селе уже живет огромное число россиян, но отечественная управленческая наука, государственное управление, законодательство абсолютно не учитывают данное обстоятельство22.

Управленческие (организационные) ограничения

Применяемый сегодня бюджетный подход к развитию сельских территорий, заложенный во всех принятых программах и бюджетах, является подходом «сверху вниз». В его рамках комплексность развития обеспечивается на уровне страны за счет движения бюджетных средств от федерального центра до сельских территорий по всем функциональным социальным направлениям (образование, здравоохранение и пр.).

Наряду с плюсами он имеет ряд ограничений:

-

а) все ключевые решения принимаются чиновниками с минимальным участием жителей территории, дачников и предпринимателей;

-

б) работа по функциональному принципу ведется одновременно во множестве министерств и ведомств на федеральном и региональном уровнях, она слабо скоординирована;

-

в) так как средств постоянно не хватает, при принятии решений чиновники используют политику «затыкания дыр» или конкурсный отбор отдельных не связанных друг с другом проектов;

-

г) персональная ответственность за неверный выбор приоритетов и негативные изменения на конкретной территории на всех уровнях отсутствует;

-

д) мониторинг происходящих процессов в территориальном разрезе сведен к минимуму.

Главная наша идея заключается в предложении дополнить существующую систему государственного управления стратегическим подходом по принципу «снизу вверх» (рис. 2) .

Рис. 2. Стратегическое управление по принципу «снизу вверх»

обсуждение, выбор, разработка и реализация стратегических проектов

Источник: разработано авторами.

Деятельность должна начинаться на уровне конкретного сельского поселения с подготовки комплексной долгосрочной стратегии его устойчивого развития, разработанной на проектной основе23. В ней должны активно участвовать сами жители, предприниматели, дачники [17]. Обеспечить методическую помощь им можно за счет активного привлечения научного сообщества и сотрудников региональных органов власти, депутатов. На следующем этапе защита стратегии проходит на уровне муниципального района. Районная стратегия, сформированная из стратегий поселений, защищается на региональном уровне. В случае ее поддержки определяются объемы бюджетных ресурсов, направляемых на реализацию стратегий района и конкретных поселений, суммы софинансирова-ния, разрабатывается план реализации и формы контроля. Объединяясь в проектные команды, стейкхолдеры концентрируют имеющиеся ресурсы конкретного сельского поселения [18], а также имеют неограниченные возможности для привлечения внешних ресурсов на основе развития системы коммуникаций.

Важно, что за счет разработки и реализации стратегий поселений можно обеспечить комплексное устойчивое развитие всех перспективных24 сельских территорий страны с горизонтом на 70–100 лет, повышение качества жизни жителей путем максимально эффективного использования бюджетных средств, привлечения внебюджетных средств и других ресурсов к решению этой задачи.

Сравнение бюджетного и стратегического подходов к развитию сельских поселений представлено в таблице 2.

Таблица 2. Сравнение бюджетного («сверху вниз») и стратегического («снизу вверх») подходов

|

Бюджетный |

Стратегический |

|

Целеполагание зависит от бюджета. Есть деньги – ставятся и решаются задачи, нет денег – ничего не делается. В основе реактивный способ действий – приспособление к существующим бюджетным ограничениям и требованиям |

Целеполагание не зависит от бюджета. Сначала ставятся задачи, а потом начинается поиск ресурсов для их решения. Нет денег – происходят планирование и подготовка. В основе проактивный подход – опора на собственные силы и действия |

|

Упор делается на бюджетные средства |

Упор делается на внебюджетные средства |

|

Участие местных жителей в процессах планирования, распределения и освоения средств минимальное |

Участие местных жителей и всех заинтересованных в процессах планирования, распределения и освоения средств максимальное |

|

Привлечение нефинансовых ресурсов территории к процессам ее развития минимальное |

Привлечение нефинансовых ресурсов территории (энергии, времени, энтузиазма, интеллекта жителей и др.) к процессам ее развития максимальное. Ресурсы внутри и за пределами сельского поселения, их концентрация |

|

Есть ограничения по времени. Сроки реализации мероприятий привязаны к срокам действия программы, бюджета, избирательным циклам. Горизонт планирования от 1 до 3 лет |

Нет ограничений по времени. Сроки реализации мероприятий могут быть любыми. Горизонт планирования до 100 лет |

|

Жесткие ограничения по числу участвующих сельских территорий. Нужно выполнить множество условий, потратить много усилий, чтобы получить деньги и отчитаться за них |

Нет ограничений по числу участвующих сельских территорий. Участвовать могут одновременно все территории |

|

Учет особенностей, потенциала и проблем отдельного поселения минимальный |

Учет особенностей, потенциала и проблем отдельного поселения максимальный |

|

Требования к квалификации и ответственности региональных и муниципальных чиновников средние |

Требования к квалификации и ответственности региональных и муниципальных чиновников высокие |

|

Комплексность развития обеспечивается только на уровне страны, на региональном уровне частично, на муниципальном уровне не обеспечивается |

Комплексность развития обеспечивается на уровне страны, на уровне региона, на уровне конкретной сельской территории |

|

Возможности для использования кооперационных и агломерационных связей незначительные |

Возможности для использования кооперационных, агломерационных, внешнеэкономических, межличностных и других связей высокие |

|

Источник: составлено авторами. |

|

Таким образом, применение стратегического планирования и проектного подхода [19], базирующихся на обозначенных выше мировоззренческих концепциях, дополнительно к используемому в настоящее время бюджетному подходу способно на порядок повысить качество управления устойчивым развитием сельских территорий в России и динамику позитивных перемен. Однако это потребует существенного изменения федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ.

Законодательные ограничения и противоречия

Экономика сельских территорий России в последние годы развивается преимущественно за счет развития крупного сельхозпроизводства [20] и экстенсивного использования природных ресурсов, например лесного фонда. Это создает множество рисков, присущих моногоро- дам. Растет экологическая нагрузка на природу. Отдельный вопрос касается гуманности содержания сельскохозяйственных животных на крупных агрокомплексах. При этом доля сельского хозяйства в ВВП страны с 1990 по 2018 год сократилась с 16,5 до 5,7%. Объем сельскохозяйственного производства в 2017 году составил 5,7 трлн рублей. Доля занятых в сельском хозяйстве – порядка 9% (2015 г.). Такая динамика указывает на необходимость повышать производительность труда на селе, в первую очередь за счет новых технологий и техники.

Мы считаем, что с учетом имеющегося потенциала на государственном уровне следует ставить задачу увеличить количественные показатели производства всех видов продукции на селе в 2–3 раза в ближайшие 7–10 лет при стабильной численности занятых. Конечно, на селе нужно делать упор на развитие сельского хозяйства, но, кроме этого, необходимо создавать условия для формирования многоукладной местной экономики. В практике уже имеется успешный опыт Г. Санжаповой25 и Г. Тюрина [21], которые доказывают, что устойчивое развитие сельских территорий могут обеспечить не крупные сельскохозяйственные производства, а инициативные предприниматели. Тогда село сможет само себя обеспечивать и иметь возможности для инвестирования в собственное развитие.

На протяжении многих лет каждое министерство и ведомство регулирует свою сферу ответственности без оценки комплексного воздействия принимаемых решений на сельские территории. Количество регулирующих актов растет, разницы между крупными городами и деревнями (например, в части штрафов) они не делают. В результате сегодня сложилась тревожная ситуация, связанная с законодательным ограничением развития сельских территорий: а) ограничен доступ сельских жителей к местным ресурсам (лесу, воде, песку, пашне), к газу, электричеству, кредиту и даже дорогам; б) у местного самоуправления практически нет полномочий, оно не оказывает реального влияния на ситуацию на территории и поведение проживающих там людей; в) кооперативное движение на большинстве территорий разрушено; г) инициатива часто наказуема.

Для изменения ситуации предлагаем:

-

1. Применить механизм «регуляторной гильотины», предложенный премьер-мини-

- стром Д.А. Медведевым26 к сфере законодательного регулирования развития сельских территорий. Изменений и кардинального упрощения требуют земельное, административное и другие виды права.

-

2. Осуществить законодательную реформу и рассмотреть вопрос о введении различных шкал административных наказаний для городов и сельской местности.

-

3. Провести административную реформу, уйти от «двуглавой» системы управления в сельских районах. Глава поселения должен руководить на вверенной ему территории, а местные жители – иметь максимум прав распоряжаться землей и другими ресурсами своего поселения.

-

4. Разработать законодательные механизмы введения на всех сельских территориях максимально выгодных условий для жизни (трудовое, пенсионное, налоговое и другие виды права).

-

5. Распространить режим ТОСЭР27 на все сельские территории нашей страны, то есть сельские поселения должны стать территориями с особым правовым режимом ведения деятельности, который в перспективе позволяет достичь следующих целей (табл. 3) : а) создать комфортные условия для жизни людей; б) обеспечить ускоренное социальное и инфраструктурное развитие; в) способствовать привлечению инвестиций.

Таблица 3. Предлагаемые в рамках режима ТОСЭР меры для сельских территорий

Жители

Ресурсы

Бизнес

Льготная сельская ипотека

Свободный доступ жителям сельских территорий к природным ресурсам (земле, воде, лесу)

Упрощенная процедура регистрации предприятий любой отрасли в сельской местности

Льготные условия выхода на пенсию для жителей села

Высокоскоростной интернет

Освобождение предприятий на 15 лет от налогов на прибыль, землю, имущество

Выплата подъемных специалистам любой отрасли, переехавшим на работу в село и заключившим контракт на работу в течение 7 лет

Газификация поселений

Освобождение от надзорных проверок и отчетности

Гарантированное бесплатное обучение по направлению в любых техникумах и вузах для молодежи, которая возьмет на себя обязательство вернуться работать на село

Специальные тарифы на услуги ЖКХ, цены на топливо и электроэнергию

Льготные условия кредитования и лизинга, поддержка кооперации и экспорта

Источник: составлено авторами.

25 Г. Санжапова говорит, что остановить умирание деревни можно за четыре шага. Нужно дать людям работу, развить инфраструктуру, установить связи производителя с рынком, связать людей из городов с жителями деревень. Кроме этого, нужно научить людей планировать бизнес, исходя из того, что они имеют.

26 План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины». URL: http://static. (дата обращения 30.03.2020).

27 Данный режим регулируется Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ.

-

6. Дать всем желающим, а не только многодетным семьям, возможность бесплатно получить земельный участок для строительства жилья и ведения личного подсобного хозяйства, распространить программу «Дальневосточный гектар»2825 на все сельские территории России.

-

7. Дать всем жителям страны возможность взять кредит по программе «сельской ипотеки» и получить лес на постройку дома30. Перспективным вариантом также видится выдача готовых домокомплектов для строительства жилья в сельской местности.

-

8. Провести налоговую амнистию для сельхозпредприятий по налогам, начисленным ранее 2015 года. Это позволит им аккумулировать капитал в направлении активизации инвестиционной деятельности.

-

9. Обеспечить сельхозпредприятиям и предпринимателям, собирающимся открывать любые производства в сельской местности, льготный доступ к местным ресурсам и льготным длинным кредитам и лизингу.

-

10. Создать комфортные условия для развития кооперации и экспорта.

Некоторые из перечисленных мер уже начинают реализовываться на практике, но пока не объединены общей концепцией и стратегией создания режима ТОСЭР на всех сельских территориях нашей страны.

Проведенная в 2016 году сельскохозяйственная перепись показала, что общая площадь неиспользуемых сельхозугодий в России в 2015 году составляла 97,2 млн га – 44% всех сельскохозяйственных угодий страны.

В Вологодской области реализуется программа «Вологодский гектар»29, по которой всем желающим предлагаются в собственность участки для ведения сельского хозяйства, фермерства, выпаса скота, посевов, строительства животноводческих комплексов.

Согласно прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, сегодняшние потрясения в экономике и действие программы «сельской ипотеки» с льготной ставкой до 3% годовых приведут к дезурбанизации РФ. Переезд в сельские поселения пока носит локальный характер, однако после окончания кризиса в экономике, вызванного COVID-19312, может установиться тренд на переселение в сельскую местность – по прогнозам, на постоянное жительство на селе могут решиться 2–3 млн человек.

Необходимость перехода на новый технологический уклад

Мир стремительно переходит на новый технологический уклад, базой которого выступает новая энергетика и цифровизация. Как утверждается в докладе о результатах мониторинга глобальных трендов цифровизации 2019 года, проводимого группой компаний «Ростелеком»: «Исследование глобальных трендов цифровизации из инструмента, решающего локальные задачи, со временем преобразовалось в систему поддержки принятия решений при стратегическом планировании, инновационном развитии…»3229 Уже очевидно, что XXI век – век перехода к распределенной энергетике. В ее основе лежат энергоэффективность, электрический транспорт, частная генерация, интеллектуальные системы управления хранением и передачей электроэнергии, использование энергии воды, ветра и солнца. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»33 позволит создать инфраструктурную базу для устойчивого развития сельских территорий на основе цифровизации. Возможность удаленной работы, рост интернет-покры-тия создают предпосылки для жизни в сельской местности. Развитие дистанционного онлайн-образования поможет подготовить специалистов непосредственно в сельской местности.

Возможно ли сегодня провести новую электрификацию сельских поселений? Обратимся к истории советского периода. В 1920 году было принято постановление «О плане электрификации России» – государственном плане электрификации Советской России ГОЭЛРО [22], плане развития не одной энергетики, а всей экономики. В нем предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих стройки всем необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. Все это привязывалось к планам развития территорий. Количество обслуживаемых сельскохозяйственных поселений с 1917 по 1927 год увеличилось в 166 раз (с 542 до 89 73934).

В сложившейся в настоящее время ситуации у сельских территорий России есть уникальный шанс перейти из аутсайдеров мирового технологического развития сразу в его лидеры, так как они обладают главными ресурсами для этого – повсеместно развитой (в отличие от газовых и теплосетей) централизованной электросетью и преимущественно частным индивидуальным жилым фондом.

Сделав ставку на развитие электроотопления, а не на газификацию, можно существенно сократить сроки и стоимость перехода от дров, угля и мазута к комфортному, современному, теплому, безопасному жилью, не наносящему вреда экологии, а в перспективе еще и поставляющему электроэнергию в общую сеть. Эффект от принятия данного решения огромен, а затраты на его реализацию незначительны, потому что основные сети и мощности уже построены, потребление электроэнергии в России на душу населения значительно ниже, чем в развитых странах со схожим климатом (рис. 3) . Как уже говорилось выше, в общем объеме потребляемой электроэнергии доля сельских территорий не превышает нескольких процентов.

Рис. 3. Рейтинг стран по уровню потребления электроэнергии, тыс. кВт/час на чел.

Источник: Аналитический портал. URL: (дата обращения 07.05.2020).

Мы видим перспективы успешного развития российских сельских территорий через их электрификацию на основе принципов новой энергетики, энергоэффективности, энергосбережения, цифровизации («умные сети»), а также современных достижений науки и техники в этих сферах.

Для того чтобы обеспечить ускоренный переход России и ее сельских территорий на новый технологический уклад, предлагается:

-

1. Кардинально (в 3–4 раза) снизить тарифы на электроэнергию для предприятий, расположенных в сельской местности, и ее жителей.

-

2. Обеспечить разработку и внедрение стандартов по энергосбережению новых и имеющихся административных и жилых зданий, строительство и реконструкция которых проводится на селе.

-

3. Обнулить ввозные таможенные пошлины и другие налоги и сборы, приводящие к удорожанию, на товары, связанные с «новой энергетикой» (электроавтомобили, аккумуляторы, солнечные батареи и др.), и создать стимулы для открытия производств таких систем в нашей стране. Как сообщает Минтранс, регионы России готовы отменить транспортный налог на электромобили, а в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Тамбовской и Тюменской областях данная льгота уже действует. В 2020 году Евразийская экономическая комиссия приняла решение об отмене ввозной таможенной пошлины на отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями.

-

4. Разработать регламенты, позволяющие жителям сельской местности самостоятельно заниматься генерацией электроэнергии и продажей излишков в общую сеть.

-

5. Запустить отдельную программу, направленную на повышение энергоэффективности жилого фонда в сельской местности.

Не сделав этого, Россия рискует оказаться на задворках мирового технологического развития.

Заключительные положения и выводы

Подводя итоги рассмотрению элементов новой системы государственного управления развитием сельских территорий Российской Федерации, можно заключить, что сегодня в мире сменилась управленческая парадигма, поэтому и сельскую жизнь, сельскую экономику нужно развивать на совершенно новых управленческих и организационных принципах, не отдельно, а в тесной увязке с развитием городов и с учетом стремлений жителей. «Русскую деревню» нужно структурно и функционально переосмыслить, а затем перестраивать, используя лучший мировой опыт и собственные конкурентные преимущества.

Точечными мерами, отдельными программами, усилиями части министерств и регионов не решить проблему сохранения и качественного быстрого развития сельских территорий. Это задачи для специальной федеральной межведомственной структуры в исполнительных органах власти, комитета Государственной Думы как законодательной ветви власти, координирующих структур на региональном уровне. В результате принятия решения об изменении системы государственного управления развитием сельских территорий объем задействованных бюджетных средств значительно не увеличится, но общий объем вкладываемых в село средств, усилий, энергии, времени, материальных ресурсов, интеллекта вырастет на порядок. Также значительно повысится эффективность их использования, что неизбежно приведет к заметным в масштабах страны положительным результатам.

Главная задача предлагаемой нами новой системы управления – изменить отношение к селу как к вымирающей и бесперспективной территории, снять существующие барьеры, сконцентрировать за счет стратегий поселений и районов уже выделяемые средства на комплексном развитии конкретных сельских территорий, дополнив их собственными средствами жителей, дачников и предпринимателей. В результате за счет грамотных управленческих решений на федеральном уровне, дополненных «усилиями снизу» и внедрением новых технологий, можно добиться кардинального повышения качества жизни на селе, развития многоукладной локальной экономики и кооперации, изменить негативные демографические тренды в стране [23].

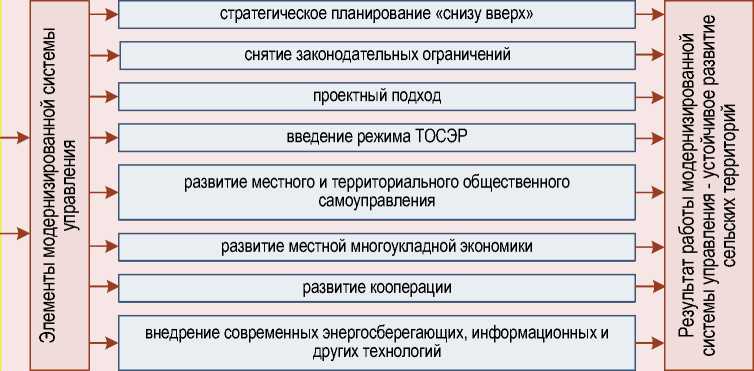

Авторами предложен подход, научная новизна которого заключается в доказательстве гипотезы о том, что устойчивого развития сельских территорий в России можно добиться, только качественно модернизировав государ-

Рис. 4. Элементы модернизированной системы управления развитием сельских территорий

Источник: разработано авторами.

ственную систему управления ими в направлении внедрения стратегического планирования «снизу вверх» в дополнение к применяемому бюджетному планированию «сверху вниз» и проектного подхода [24], за счет развития местного и территориального общественного самоуправления, местной многоукладной экономики, кооперации, внедрения современных технологий, снятия законодательных ограничений, введения режима ТОСЭР (рис. 4) .

В первую очередь необходимо менять существующее мировоззрение, так как увеличение финансовых вливаний в сельские территории без формирования новой «сельской идеологии» не сможет обеспечить устойчивое развитие. Так, без смены управленческих подходов финансирование будет распылено, что не позволит достичь требуемых эффектов комплексно по всем обширнейшим сельским территориям России.

Список литературы О подходах к построению новой системы государственного управления развитием сельских территорий Российской Федерации

- Ускова Т.В. Устойчивость развития территорий и современные методы управления // Проблемы развития территории. 2020. № 2 (106). С. 7—18.

- Демографическое развитие постсоветского пространства: сб. статей и аналитич. матер. / под ред. М.Б. Денисенко, Р.В. Дмитриева, В.В. Елизарова. М: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2018. 368 с.

- Вербицкая О.М. Население российской деревни в демографическом кризисе 1990-х гг. // Российская история. 2009. № 4. С. 114-131.

- Бондаренко Л.В. Устойчивое развитие сельских территорий: проблемы и их решение // О мерах Правительства РФ по устойчивому развитию сельских территорий: аналитический вестник. 2019. № 5 (719). C. 13-18. URL: http://council.gov.ru/media/files/fV8r8gzDXFGzsQw7uM6mjTxYntVkecA2.pdf (дата обращения 07.05.2020).

- Лут О.Н. Развитие социальной сферы села // О мерах Правительства РФ по устойчивому развитию сельских территорий: аналитический вестник. 2019. № 5 (719). C. 8-13. URL: http://council.gov.ru/ media/files/fV8r8gzDXFGzsQw7uM6mjTxVntVkecA2.pdf (дата обращения 07.05.2020).

- Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. М.: Прогресс, 1982. 455 с.

- Шулепов Е.Б., Задумкин К.А. Как написать и реализовать стратегию сельского поселения. Вологда: ВолНЦ РАН, 2018. 48 с.

- Мантино Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней / пер. с итал. И. Храмовой. URL: http://www.fao.org/3/i2001r/i2001r.pdf (дата обращения 07.05.2020).

- Семин А.Н., Стрелка Е.А. Анализ отношений, возникающих в процессе стратегического планирования развития сельских территорий // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ra/article/n/analiz-otnosheniy-voznikayuschih-v-protsesse-strategicheskogo-planirovaniya-razvitiya-selskih-territoriy (дата обращения 08.07.2020).

- Едренкина Н.М. Теоретические подходы формирования устойчивого развития сельских территорий // Вестник АГАУ. 2015. № 7 (129). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-formirovaniya-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy (дата обращения 08.07.2020).

- Кремин А.Е. Подходы к управлению развитием сельских территорий // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 12-2. URL: http://intjournal.ru/wp-content/uploads/2019/01/ Kremin.pdf (дата обращения 08.07.2020).

- Ploeg J.D. Van Der, Renting H., Brunori G., Knickel K., Mannion J., Marsden T., De Roest K., Sevilla-Guzman E., Ventura F. Rural Development: from Practices and Policies towards Theory». Sociología Ruralis, 2000, vol. 40, по. 4. URL: https://www.researchgate.net/publication/227786245_Rural_Development_From_ Practices_and_Policies_Towards_Theory (дата обращения 08.07.2020).

- Галиновская Е.А. Организационно-правовые аспекты развития сельских территорий // О мерах Правительства РФ по устойчивому развитию сельских территорий: аналитический вестник. 2019. № 5 (719). URL: http://council.gov.ru/media/files/fV8r8gzDXFGzsQw7uM6mjTxVntVkecA2.pdf (дата обращения 07.05.2020).

- Юнус М. Мир трех нулей: как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды / при участии К. Вебера; пер. с англ. М. Витебского. М.: Альпина Паблишер, 2019. 274 с.

- Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / пер. с англ. Н. Караева. М.: КоЛибри, 2020. 768 с.

- Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / пер. с англ. В. Сонькина [и др.]. М.: КоЛибри, 2011. 525 с.

- Санофф Г. Соучаствующее проектирование. Практики общественного участия в формировании среды больших и малых городов / пер. с англ. [ред. Н. Снигирева, Д. Смирнов]. Вологда: Проектная группа 8, 2015. 170 с.

- Шулепов Е.Б. Социальный корпоратизм: теоретические основы и опыт реализации. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. 154 с.

- Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Стратегическое планирование на уровне поселений: факты и мнения // Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 1. С. 47—67.

- Анищенко А.Н., Кожевников С.А., Фриева Н.А. Потенциал сельского хозяйства северных территорий: проблемы реализации: монография / под науч. рук. Т.В. Усковой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 152 с.

- Тюрин Г.В., Тюрин В.Г. Как поднять нашу глубинку: локальная экономика в России и в мире. СПб, 2016. 310 с.

- Грудинский П.Г. Первый съезд советских электротехников. К 60-летию 8-го Всероссийского электротехнического съезда // Электричество. 1981. № 10. URL: https://www.booksite.ru/elektr/1981/1981_10. pdf (дата обращения 07.05.2020).

- Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода. Изд. 6-е. М.: ЛЕНАНД, 2015. 251 с.

- Шулепов Е.Б., Задумкин К.А., Щербакова А.А. К вопросу использования проектного подхода в стратегическом управлении крупным городом // Проблемы развития территории. 2020. № 2 (106). С. 19-33. DOI: 10.15838/ptd.2020.2.106.2