О полисемии синтаксических единиц

Автор: Кошкарева Наталья Борисовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Системные отношения на разных уровнях языка: опыт описания подсистем

Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается возможность использования понятийно-терминологической системы лексической семантики по отношению к семантике элементарного простого предложения как основной синтаксической единицы. Описываются прямые и переносные значения элементарных простых предложений, а также системные отношения на синтаксическом уровне языка – полисемия, синонимия, антонимия, омонимия синтаксических единиц.

Синтаксис, семантика, элементарное простое предложение, типовая синтаксическая структура, полисемия, синонимия, антонимия, омонимия синтаксических единиц, парадигматические и синтагматические отношения в синтаксисе

Короткий адрес: https://sciup.org/14737941

IDR: 14737941 | УДК: 811.161.1

Текст научной статьи О полисемии синтаксических единиц

Представление о синтаксисе как знаковой системе предполагает установление системных отношений между его единицами, аналогичных тем, которые наблюдаются между словами как элементами лексической системы языка, а именно: синонимии, антонимии, омономии и др.

Основной языковой единицей синтаксического яруса языка является элементарное простое предложение (ЭПП), представляющее собой единство плана выражения и плана содержания [Черемисина, 1989; 1995а; 1995б; 1997а; 1997б; 1998а; 1998б; 1998в; 2003; Черемисина, Колосова, 1994; Черемисина, Озонова, 2005; Черемисина, Скриб-ник, 1996]. Соответственно, системные отношения устанавливаются между элементарными простыми предложениями разных классов (отношения синонимии, антонимии, омонимии частично описаны нами в работах [Кошкарева 2004; 2006; 2007]). Целью данной статьи является попытка применить понятийно-терминологическую систему, выработанную в рамках лексической семантики, к описанию плана содержания синтаксической единицы – элементарного простого предложения (ЭПП). Мы используем при этом определения, данные д-ром филол. наук, профессором Ниной Александровной

Лукьяновой в курсе «Современный русский язык. Лексикология и фразеология», который читался ею на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета на протяжении нескольких десятков лет. Определения цитируются по учебно-методическому пособию Н. А. Лукьяновой «Термины и понятия русской лексикологии в пояснениях, схемах, таблицах, образцах», которое выйдет в свет в 2012 г.

Определение единиц разных ярусов языка дается аналогичным образом, ср. определение лексемы Н. А. Лукьяновой и предложения В. В. Виноградова: « Лексема – это функциональная двусторонняя грамматически оформленная, единооформленная (цель-нооформленная) единица лексического уровня языка, представляющая собой единство всех ее лексических значений, грамматических форм и фонографической оболочки. Лексема обладает способностью варьирования, т. е. синхронной модификации плана содержания или плана выражения, не приводящей к разрыву ее тождества – семантической связи между всеми ее ЛЗ»; «Предложение – это грамматически оформленная по законам данного языка целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © Н. Б. Кошкарева, 2012

мысли» [Грамматика русского языка, 1960. С. 65].

В определении предложения В. В. Виноградова отсутствует важнейшая составляющая характеристики предложения - его двусторонний характер, не учитывается план содержания предложения как языкового знака, так как В. В. Виноградов понимал предложение как единицу речи, а не языка.

Учитывая единство плана выражения и плана содержания ЭПП, попытаемся охарактеризовать его как языковую сущность, намеренно опираясь на определение лексемы Н. А. Лукьяновой для соблюдения преемственности между понятийно-терминологическими системами разных языковых ярусов:

ЭПП - это простейшая функциональная, двусторонняя, грамматически оформленная по законам данного языка, цельнооформ-ленная единица синтаксического уровня, представляющая собой единство всех его синтаксических значений, грамматических форм и фонографической оболочки. ЭПП обладает способностью парадигматического варьирования, т. е. синхронной модификации плана содержания и / или плана выражения, не приводящей к разрыву ее тождества - семантической связи между всеми ее значениями.

В состав ЭПП входят предикат (именное или глагольное сказуемое) и его обязательные распространители - актанты (подлежащее, прямое дополнение, косвенное дополнение), а при пространственных предикатах (глаголах бытия, местонахождения, движения, перемещения) также и сирконстанты -обстоятельства места. Обстоятельства при глаголах других ЛСГ и определения являются факультативными компонентами предложения, их наличие или отсутствие существенно не влияет на обобщенную семантику предложения.

Лексические и синтаксические единицы как эмические сущности обладают многими сходными признаками:

-

• двусторонним характером - неразрывным единством плана содержания и плана выражения. Планом выражения ЭПП служит структурная схема - последовательность условных символов, отражающая морфологический способ выражения компонентов, необходимых для реализации соответствующего смысла. Планом содержания ЭПП является пропозиция - семан-

тический инвариант, общий для всех членов парадигмы предложения [Арутюнова, 1990. С. 401]), который «соответствует смыслу предложения как знака языка, является обобщением класса однотипно оформляемых конкретных пропозиций» [Черемисина, Скрибник 1996]. Одному ЭПП соответствует одна пропозиция, т. е. ни один из членов ЭПП не может быть развернут в самостоятельную предикативную единицу. Например, элементарным является предложение со структурной схемой N 1 V f c N 2, если предикат относится к ЛСГ глаголов движения и пропозиция описывает ситуацию перемещения субъекта в пространстве с указанием его начальной точки - директива-старта: Ирина вышла с вокзала , [ дошагала до метро и тут же увидела Владимира Константиновича ] (Виктория Токарева. Своя правда // Новый Мир. 2002. № 9); [ А утро было прекрасное в этот день: ] дождь низвергался с небес , [ пузырьки циркулировали по лужам , сосны стояли в порослях холодных чистых капель ] (Василий Аксенов. Пора, мой друг, пора (1963)); Я бы сейчас за миллион рублей не встал с места (Фазиль Искандер. Дедушка (1966)); [ Потом е е обогнали другие лошади ,] и она сама сошла с круга (Фазиль Искандер. Лошадь дяди Кязыма (1966)). Если же позицию предиката в этой структурной схеме занимают глаголы действия или состояния, то в результате компрессии пропозиций формируется неэлементарное простое предложение: Е жик , как настоящий музыкант , поклонился с пенька муравьям , кузнечикам и комару [ и ун е с скрипку в дом , чтобы она не отсырела ] [Сергей Козлов. Правда, мы будем всегда? (1969-1981)] > (Ежик находился на пеньке). Ежик поклонился муравьям, кузнечикам и комару. Он сделал это с того места, на котором находился (с пенька);

-

• грамматической оформленностью -наличием грамматической парадигмы (о парадигме предложения см.: [Черемисина, 2003; Кошкарева, 2006]);

-

• непроницаемостью - невозможностью вставить в морфемную структуру лексической единицы самостоятельную единицу этого же или другого уровня - другое слово, фонему, морфему, а в состав ЭПП ни одного дополнительного компонента, так как это приведет к усложнению его семантики и превращению в неэлементарное предложение. Элементарным является предложение

Белка грызет орешки , тогда как в предложении Серая белка на высоком дереве грызет кедровые орешки выстраивается иерархия пропозиций, выраженных в развернутом и свернутом видах: ядерной является акцио-нальная пропозиция, выраженная развернуто, в которой предикат соответствует сказуемому, - Белка грызет орешки ; в свернутом виде представлены три случая выражения пропозиции характеризации: Белка серая, Дерево высокое, Орешки кедровые (как известно, каждое определение представляет собой свернутый предикат); а также пропозиция местонахождения: Белка находится на дереве. В предложении Я вижу на дереве белку наблюдается другой тип осложнения: диктумный смысл Белка находится на дереве осложняется модусным значением: Я вижу, что белка находится на дереве. Таким образом, ЭПП, как и лексема, является непроницаемой единицей, так как введение дополнительных компонентов приводит к трансформации его семантики;

-

• воспроизводимостью - возможностью извлекаться из сознания говорящего в готовом виде. Модели ЭПП существуют в сознании говорящих как набор стандартных образцов, а в речи получают конкретное наполнение и реализуются в виде разнообразных фраз;

-

• референтностью - соотнесенностью лексемы с предметом, а ЭПП - с явлением реальной или вымышленной действительности;

-

• номинативностью - планом содержания лексемы является понятие, а ЭПП -пропозиция, т. е. представление о событии, ситуации.

Хотя Н. А. Лукьянова считает, что лексическая единица «оказывается наиболее противопоставленной синтаксической единице», мы усматриваем между ними больше черт сходства, чем различия. Отличительными чертами синтаксической единицы от лексической являются только предикативность (свойство синтаксических единиц соотносить высказывание с действительностью) и коммуникативность (передача информации о факте, ситуации или событии действительности, установление определенных отношений между участниками коммуникативного акта).

План содержания синтаксических единиц может варьировать в довольно широких пределах, ограниченных, впрочем, как и варьирование плана содержания лексемы, семантическим инвариантом - совокупностью общих сем, предметных и / или ассоциативно-образных, которые можно выделить в каждом ЛЗ данной лексемы (Н. А. Лукьянова).

Сложность семантического варьирования синтаксических единиц определяется тем, что семантический инвариант выходит за рамки ЭПП и чаще характеризует типовую синтаксическую структуру - устойчивое построение, объединяющее элементарные и неэлементарные высказывания с идентичным планом выражения и обобщенной абстрактной семантикой. Приведем в сжатом виде пример семантической деривации внутри типовой синтаксической структуры N 1 V f между N 5, подробно описанный в работе Ю. М. Белогривцевой [2009].

Предложения, содержащие позицию имени в форме творительного падежа с предлогом между , имеют два ядерных структурносемантических варианта - « Существование» и «Местонахождение», представляющих собой разновидности реализации бытийной модели N । Ex V E LEX'06 , где N 1 Ex - субъект-экзисциенс, V Ex - экзистенциальный предикат, LEX L0c - статический локализатор-локатив, выраженный лексемой со значением местонахождения (наречием, предложно-падежной формой имени существительного). Различаются они местоположением предложно-падежного компонента между N 5 Loc . В первом случае локализатор находится в самом начале предложения, маркируя тему высказывания, во втором случае локализатор помещается в абсолютный конец предложения и находится в рематической позиции.

-

1. Существование : Между стеной и стой к ой бара… был небольшой пустой закуток , [ где возились хозяйские дети ] (В. Пелевин. Зигмунд в кафе). Типовое значение: ‘Статическое пребывание объекта локализации в указанном локуме’. Предикаты - глаголы бытия-существования в пространстве ( быть , находиться , оказываться , оставаться , помещаться , тянуться , устраиваться , висеть , торчать , стоять , сидеть , лежать , дежурить , просиживать , простаивать , жить , обитать , обосновываться , проживать , ютиться , зимовать , ночевать , столпиться , тесниться , толкаться и др.).

-

2. Местонахождение : Плоская голова холзана повисла между плесами... (Б. Хазанов. Апофеоз). Типовое значение: ‘Статическое пребывание объекта локализации в указанном локуме’. Предикаты - глаголы бытия-существования в пространстве ( быть , находиться , оказываться , оставаться , помещаться , тянуться , устраиваться , висеть , торчать , стоять , сидеть , лежать , дежурить , просиживать , простаивать , жить , обитать , обосновываться , проживать , ютиться , зимовать , ночевать , столпиться , тесниться , толкаться и др.).

План выражения - обобщенная структурная схема между N 5 Loc V Ex N 1 Ex : Между деревьями было озеро. Семантические роли: VEx - предикат - глагол со значением существования; N 1 Ex - субъект-экзисциенс; N 5 Loc - локатив. Например:

Между домами находились площадки с печами и мелкими хозяйственными сооружениями (Н. Бадер. У истоков земледелия // Наука и жизнь. 1979. № 12); Между окнами помещался книжный шкаф ; [ я никогда еще не видел столько книг сразу ] (В. Каверин. Два капитана); Между плакатами висели одинаковые кашпо с одинаковой искусственной зеленью (В. Валеева. Скорая помощь); Между глыбами торчало ржавое железо [ и чернела узкая щель ] (В. Крапивин. Трое с площади Карронад).

План выражения - структурная схема N 1 Ex v e между N 5 Loc : Озеро было между деревьями. Семантические роли: V fEx - предикат - глагол со значением существования; N । Ex - субъект-экзисциенс; между N 5 Loc -локатив. Например:

Наш дом находился между больницей и зданием филиала МГУ (В. Лихачев. Дубненская летопись); Теперь уже она оказалась между его коленями , [ сама сидя на пятках , как маленькая фарфоровая статуэтка ] (А. Берсенева. Возраст третьей любви); Столовая помещалась между кабинетом и спальней Нюр очки (Д. Мамин-Сибиряк. Три конца).

Приведем здесь пример развития значений структурной схемы между N 5 Loc V Ex N 1 Ex на основе только одного из базовых значений -«Существование».

Значение (1) «Существование» является мотивирующим по отношению к блоку (1.1) «качественная характеристика», представленному тремя разновидностями:

-

(1.1.1) соб ственно качественная характеристика:

-

(1.1.1.1) визуальная: Вдалеке темнеет между клетками туша слона (Э. Лимонов. Молодой негодяй);

-

(1.1.1.2) акустическая: Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов (Л. Толстой. Анна Каренина). Предложения со значением акустической характеризации допускают дальнейшее развитие семантики и перенос в темпоральную сферу: Между тостами играла музыка (А. Анфиногенов. А внизу была земля). Типовое значение: ‘Что-то звучит в промежутках между некоторыми временными отрезками’. В этом случае вместо конкретного значения локализатора, характерного для физической сферы (ср. скалы , деревья ), употребляется существительное, обозначающее временной отрезок, например урок , сеанс , танцевальный вечер и т. п., это может быть любое событие, имеющее длительность;

-

(1.1.1.3) характеристика через зрительные эффекты: Солнце , [ постепенно опускаясь ,] сверкало между деревьями (Б. Хазанов. Далекое зрелище лесов);

-

(1.1.2) хар актеристика через восприятие:

-

(1.1.2.1) зрительное: Вдали , с высоты , виднелся между си н еватыми пятнами озер коричневый чертеж Берлина (А. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина);

-

(1.1.2.2) слуховое: [ Немного спустя после этого разговора над обрывом , в глубокой темноте ,] послышался шум шагов между кустами (И. Гончаров. Обрыв);

-

(1.1.2.3) воображаемое: Вдруг ему почудились невдалеке , между деревьями , чье-то всхлипыванье , плач и вздохи (Г. Данилевский. Воля). Значение (1.1.2.3) является мотивирующим по отношению к значениям (1.1.2.3.1) и (1.1.2.3.2):

-

(1.1.2.3.1) метафорический перенос в социальную сферу: Чудилась некая связь м_е—. жду этой вот горсткой затравленных , [ с верой и надеждой внимающих каждому слову отца Иоанна ] зэков и святыми и мучениками , [ порожденными гонениями ] (О. Волков. Из воспоминаний старого те-нишевца). Вместо обозначения конкретного субъекта используется имя абстрактной семантики со значением отношений между людьми;

-

(1.1.2.3.2) метафорический перенос в интеллектуальную сферу: Всем чудились м_е—.

жду словами грандиозные планы этого человека (А. Толстой. Черная пятница);

-

(1.1.3) характеристика через внешние проявления человеческого поведения: [ Все любовались стройными движениями пехоты , и ] множество молодых венгерцев , [ по обычаю нашему в разноцветных , расшитых доломанах и ментиках , в собольих шапках ,] рисовались межд у каретами , [ любезничая с красавицами ; я , напротив , неся за собой повсюду скуку , тихо проезжал вдоль рядов потупя голову ] (А. Бестужев-Марлинский. Следствие вечера на кавказских водах). Типовое значение: ‘Субъект находится в определенном локуме, при этом охарактеризовано его поведение’.

Предложения блоков (1.1.1), (1.1.2), (1.1.3) являются неэлементарными: это модус-дик-тумные конструкции, в которых на базовое значение «Существование», отражающее объективную действительность, наслаиваются модусные смыслы, носителем которых является глагол, именно он привносит дополнительные оттенки значения в высказывание. Здесь наблюдается асимметрия между планом выражения и планом содержания: происходит компрессия двух пропозиций -бытия и характеризации. Бытийная пропозиция констатирует факт существования объекта, пропозиция характеризации описывает его, дает ему оценку, характеризует.

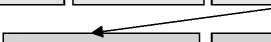

Таким образом, семантическую деривацию всего множества высказываний, объединенных единым планом выражения -типовой синтаксической структурой N 1 V f между N 5, можно представить в виде схемы, на которой отражаются цепочечнорадиальные отношения, аналогичные тем, которые устанавливаются при описании полисемии лексических единиц (рис. 1).

j||| 1.Существование

Между стеной и стой кой бара был небольшой закуток

ЭПП

1.1

НеЭПП

Качественная характеристика

1.1.3.

1.1.2

1.1.1

Характеристика через внешние проявления человеческого поведения Множество молодых венгерцев рисова-

Собственно качественная характеристика лись между каретами

Характеристика через восприятие

1.1.2.2 Слуховое восприятие

1.1.2.1 Зрительное восприятие

1.1.1.1

Визуальная характеристика

1.1.2.3 Воображаемое восприятие

1.1.1.2 Акустическая характеристика

Между стволами голубеет озеро

Пули жужжали между избами

1.1.1.3 Характеристика на основе зрительных эффектов

Луна блестела между ветвей

Ее розовые колени виднелись между, краями юбки

Где? Бросился! задавило! — слышалось меж ду проходившими

Вдруг ему почудились невдалеке , между деревьями, , чье-то всхлипыванье , плач и вздохи

1.1.1.2.1

МП в темпоральную сферу

1.1.2.3.1

МП в социальную сферу

1.1.2.3.2

МП в интеллектуальную сферу

В перерывах между тан цами. «играют» песни

Чудилась некая связь меж-. Ill ду этой вот горсткой затравленных , зэков и святыми и мучениками

Всем чудились между словами, грандиозные планы этого человека

Рис. 1. Схема деривационных зависимостей для типовой синтаксической структуры N 1 V f между N 5 . с базовым значением «Существование»

Спецификой семантики синтаксических единиц по сравнению с лексическими является асимметрия плана выражения и плана содержания: общая оболочка – типовая синтаксическая структура (в терминах лексической семантики ее можно соотнести со «словом») – объединяет единицы и языка, и речи (их можно условно соотнести с термином «лексико-семантический вариант»). Языковой единицей – элементарным простым предложением – в рассмотренном нами примере является только построение N 1 V f между N 5 , которому соответствует пропозиция существования «где-то существует что-то», реализующаяся в физической сфере. Построения, относящиеся ко второму и ниже лежащим уровням, представляют собой речевые модификации исходного значения, комбинации элементарных смыслов, создающие неэлементарность: базовое значение существования является тем семантическим инвариантом, который объединяет элементарные и неэлементарные предложения в рамках одной типовой синтаксической структуры, но единицей языка является только семантически простейшая из них. Таким образом, если в лексикологии и «слово», и «лексико-семантический вариант» принято относить к языковым сущностям, то в синтаксисе не все «лексико-семантические варианты» типовой синтаксической структуры являются единицами языка, так как семантика предложения многомерна и устроена значительно сложнее, чем семантика лексемы.

Определение плана содержания лексемы и ЭПП дается на основе сходных параметров, ср.: лексическое значение слова – это «его предметно-вещественное содержание, оформленное по законам грамматики данного языка и являющееся элементом общей семантической системы словаря этого языка» [Виноградов, 1977. С. 169]; пропозиция – семантический инвариант, общий для всех членов модальной и коммуникативной парадигм предложений и производных от предложения конструкций (номинализаций) [Арутюнова, 1990. С. 401]. В обоих определениях отражены важнейшие признаки значения лексических и семантических единиц: собственно определение значения, связь значения с грамматикой и его системный характер, т. е. принадлежность семантической системе, зависимость его от конкретных связей с другими значениями.

Н. А. Лукьянова приводит ряд классификаций лексических значений, построенных через призму парадигматики и синтагматики.

Рассмотрим здесь одну из оппозиций – первичное и вторичное значения: « Первичное ЛЗ – это такое ЛЗ, которое образуется в процессе порождения слова в номинативном (когнитивном) процессе как результат познания определенного предмета, явления и его отражения в нашем сознании. Сознание как бы “прямо”, непосредственно направлено на данный предмет, явление, поэтому такое ЛЗ называется прямым. Вторичное ЛЗ отражает другой предмет, явления, оно образуется на основе первичного значения данного слова во вторичном номинативном процессе, в котором происходит переработка уже имеющегося знания в сознании номинатора – того, кто создает имя для предмета, явления. Поэтому такое значение называется также производным и непрямым ( косвенным ) <…> Непрямые ЛЗ образуются разными семантическими способами: путем переноса наименования с одного предмета на другой и на основе “изменения” объема понятия первичного значения. В номинативном процессе переноса наименования с одного предмета на другой участвуют два когнитивных механизма: метафора – перенос по сходству двух предметов, сопровождающийся в различной степени образной трансформацией первичного ЛЗ, и метонимия – перенос по смежности (временной, пространственной) или на основе определенных логических отношений между двумя предметами (например, общее – частное, действие – результат, место / пространство – люди, одежда – человек и т. д.). В результате образуются ЛЗ двух типов: метафорическое (например, ни капли воды и ни капли терпения , ни капли совести ) и метонимическое (например, жить в городе и весь город спал ; церковь ‘объединение последователей той или иной религии’ и ‘православный храм’)».

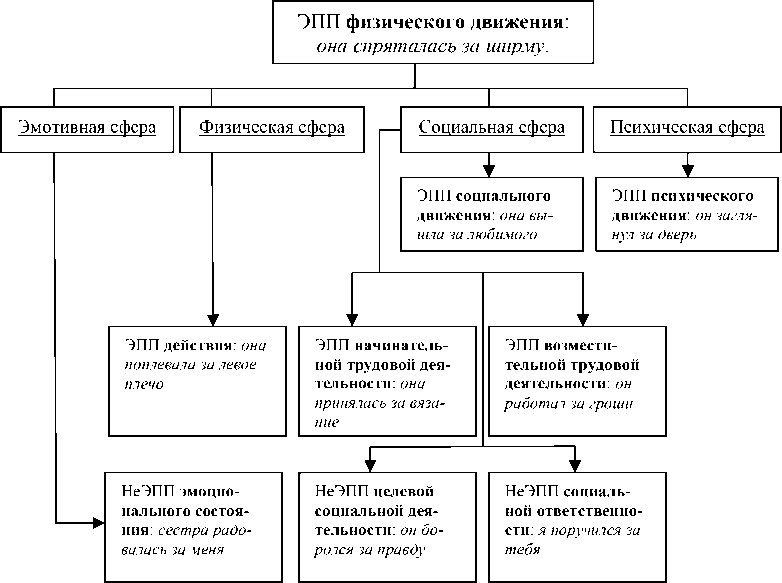

Аналогичные процессы образования вторичных значений от первичных действуют и в рамках ЭПП. Рассмотрим формирование системы переносных значений на основе типовой синтаксической структуры N 1 V f за N 4 , подробно проанализированное в работе [Томас, 2011] (рис. 2).

Первичной для типовой синтаксической структуры N 1 V f за N 4 является семантика

я « я я 5 Я

3 3"

я

>5 Я

Рис. 2. Схема деривационных зависимостей для типовой синтаксической структуры N i V f за N 4 . с базовым значением «Движение по направлению к конечной точке»

движения в физическом пространстве по направлению к конечной точке: Она спряталась за ширму. Элементарность предложения не разрушается при переносе в социальную и психическую сферы, что происходит благодаря использованию в данной структуре глаголов других лексикосемантических групп, например: Она заглянула за ширму (глагол психического восприятия заглянуть формирует предложение со значением «фиктивного движения», осуществляющегося в психической сфере). Таким образом, в рамках данной типовой синтаксической структуры высказывания, относящиеся ко второму ярусу, обладают вторичным значением, образованным на основе метафорического переноса по сходству действий, осуществляющихся в разных сферах – физической как прототипической, с одной стороны, и психической и социальной как воспроизводящих аналогичные когнитивные модели – с другой. На следующих ярусах семантика высказываний претерпевает существенные изменения, но структурная и семантическая общность – семантиче- ский инвариант «направленность к конечной точке в прямом или переносном смысле (как достижение цели)» – скрепляет единство всех высказываний в рамках одной типовой синтаксической структуры.

Итак, элементарные простые предложения вступают в системные отношения как между собой, формируя синонимические, антонимические, омонимические ряды и оппозиции, так и обладают сложной внутренней семантической структурой, для описания которой эффективным оказывается использование понятийно-терминологического аппарата, выработанного первоначально в рамках лексической семантики для описания лексического значения слов.

ON THE POLYSEMY OF SYNTACTIC UNITS