О понятии danse de caract`ere во французской музыке XVII пер. пол. XVIII вв.

Автор: Пылаева Лариса Дмитриевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Язык и пространство прекрасного

Статья в выпуске: 2 (28), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается феномен danse de caractère, связанный, с одной стороны, с театральной танцевальной практикой французского барокко, с другой - с теорией аффектов применительно к музыке этой эпохи в целом. Автор анализирует различные смысловые оттенки понятия caractère в их интерпретации представителями французской музыкально-теоретической мысли XVII - первой половины XVIII столетий. Через сопоставление связанных с данным понятием явлений в хореографии, музыке, поэзии, риторике в статье раскрываются выразительные возможности сценических танцев в театральных придворных спектаклях периода Grand siècle, приводятся малоизвестные в российском музыковедении высказывания деятелей французского искусства об определяющей роли категории «характера» для понимания эмоционального смысла музыки.

Музыка барокко, сценический танец, теория аффектов, душевное движение, эмоция

Короткий адрес: https://sciup.org/170175502

IDR: 170175502 | УДК: 78.085

Текст научной статьи О понятии danse de caract`ere во французской музыке XVII пер. пол. XVIII вв.

Истинный мастер барокко Лоренцо Бернини (1598–1680) как-то заметил: «Человек похож на себя только в движении» [14, с. 149]. Если мы позволим себе распространить это тонкое наблю- дение на современников знаменитого скульптора и архитектора, а также на представителей XVIII столетия, то есть все основания уточнить: речь должна идти о движении танцевальном.

Сказанное в особенности справедливо в отношении французского общества эпохи Людовика XIV – короля-танцора, короля-артиста, который объявил постижение законов танца одним из предпочтительных и полезных занятий для его подданных. Являясь знаковым феноменом в искусстве Франции XVII – XVIII вв. (и шире – в национальной культуре этой страны в целом), танец вызывал в равной степени интерес у французских эстетиков и философов (Р. Декарта, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Баттё, М. Шабанона), театральных деятелей (М. Де Пюра, Д’ Обиньяка, Ж.-Б. Мольера), теоретиков литературы и поэзии (Ш. де Сент-Эвремона), скульпторов и живописцев (Ш. Лё Брена) и, конечно, тех, кто имел к нему самое непосредственное отношение, – танцовщиков, хореографов и музыкантов. В это время танец широко обсуждался в связи с теорией аффектов. С ней соприкасается и рассматриваемый в нашей статье феномен – danse de caractère.

Danse de caractère (распространенный перевод с французского – «характерный танец») – вид сценического танца, одно из выразительных средств балетного театра, способ раскрытия образа в балетном танце. Понятие danse de caractère в значительной степени условное. В разные эпохи оно то суживалось, то расширялось, обозначало различные жанровые явления, выполнявшие различные функции. С начала существования французского профессионального оперно-балетного театра в комедиях-балетах Ж.-Б. Мольера – Ж.-Б. Люлли всякий танец, требующий рельефного характера персонажей, носит название danse de caractère (entrée) – т.е. «танца в характере», или «танца в образе». «В комедиях-балетах Мольера характерные entrées находят свою высшую форму. Они уже становятся танцем в образе, несущим драматическую нагрузку (“Мещанин во дворянстве”, “Мнимый больной” и др.)» [2, с. 304]. Понятие danse de caractère применялось и по отношению к закрепившимся в театральной практике бытовым танцевальным жанрам (насколько важной для них оказалась категория «характера», говорит, например, возникновение одной из французских разновидностей сарабанды – sarabande tendre («нежной сарабанды»)). О такого рода danses de caractères и идет речь. При этом представляется, что сам термин danse de caractère может быть переведен как «танец с характером», имея в виду присутствие в театральных образцах бытовых танцев устойчивого круга эмоций и настроений, свойственных тому или иному жанру, которые в совокупности и формируют его «характер».

Сразу же следует заметить, что такая трактовка не может быть однозначной уже потому, что само слово «характер» во французском языке имеет как минимум двоякий смысл: не только указывает на душевные качества человека (как его употребил Ла-брюйер), но используется в роли особого «знака», «пометки», «оттиска». У французских музыкантов (исполнителей, композиторов, теоретиков), а также представителей «хореографического цеха» (танцовщиков, балетмейстеров) XVII – начала XVIII в. встречаются обе указанные трактовки. Необходимо отдельно остановиться на каждой из них.

В первом случае понятие характера заключает в себе физиологические аспекты взаимодействия души («âme») и тела («corps»), «страсти» («passion») и действия («action»), выделенные Рене Декартом в трактате «Страсти души» (1649) и разработанные в дальнейшем Шарлем Ле Бреном в «Методе, чтобы научиться рисовать страсти» (1668). В данном контексте понятие характера оказывается достаточно близким ключевой категории теории аффектов, именуемой французскими мыслителями как «mouvement l’âme» («душевное движение», или «движение души»).

С особой выразительностью движение души может быть передано именно в танце, являющемся визуальным способом раскрытия и «внушения» различных эмоциональных состояний публике. Специально следует подчеркнуть, что передаваемый на языке танца «характер» при его внешнем единстве многокомпонентен, это позволяет в значительной степени уподобить его аффекту, содержащему тонкие градации какого-либо одного чувства18 или же объединяющему группу родственных чувств19.

Наиболее ярко в таком понимании характер раскрывается в танце – пластической форме запечатления душевных движений, поскольку здесь «…вы являетесь такими, какие вы есть, и все ваши па, все ваши действия предстают глазам зрителей, показывая им и добро, и зло, которыми искусство и природа наградили либо обделили вашу особу» [22, с. 28–29].

Арсенал средств хореографии, служащих достижению этой цели, столь действен, что танцоры, как заметил еще Кассиодор, «могут и без единого вздоха уст своих объяснить все, что пожелают» [Цит. по: 9, с.758]. Они «говорят» со зрителями на особом языке – посредством пластики движений тела, жестикуляции, мимики. Передаваемые в танце «движения души» в большой степени исходят из музыки, главным предназначением которой в эпоху барокко становится, согласно Р. Декарту, «возбуждение страстей».20 По словам Туано Арбо (автора первого трактата по хореографии), именно «музыка должна вдохнуть в танцовщика особый жар <…>; нужно, чтобы она добавляла исполнителю души и страстей» [1, с. 139].

В ХVII в. во Франции обозначенную миссию музыки как никто другой понимал Ж.-Б. Люлли. На французской сцене он проявил себя как истинный мастер «танцев с характерами», поскольку «знал больше страстей и пошел дальше к человеческому сердцу, чем Древние» [Цит. по: 21, с. 109]. Сочетая блестящие таланты танцора и композитора, а также будучи хорошим скрипачом, Люлли достиг небывалой органичности союза музыки и движения, которая во многом стала следствием настоящей новации Люлли в области балета. Как известно, она заключалась в придании танцевальным мелодиям большей подвижности, влекущей за собой оживленность движений и их соответствие характеру музыки. Подчеркивая прогрессивную сущность деятельности Люлли, аббат Ж.-Б. Дюбо замечал, что «еще шестьдесят лет тому назад Фавны, Пастухи, Поселяне, Циклопы и Тритоны плясали почти одинаково» [9, с. 618], «ритм <…> мелодий был медленным и вынуждал танцовщиков двигаться важно и степенно даже тогда, когда мелодия сама по себе была веселой» [9, с. 616]. «Теперь же танец разделился на многие виды <…>, и каждому из них присущи свои особенные па, позы и фигуры» [9, с. 618].

Приведенные наблюдения – одно из убедительных свидетельств существования «танцев с харак- терами» в театральной практике. К первому десятилетию XVIII в. (вместе с совершенствованием самой техники исполнения) здесь сформировался особый выразительный комплекс для воплощения аффектов средствами хореографии. Ознакомиться с ним можно, обратившись, например, к либретто балета английского танцмейстера и композитора Дж. Уивера «Любовь Марса и Венеры» (1717). Оно сопровождено любопытным приложением, из которого можно узнать, как следует передавать в танце не только то или иное состояние («нетерпение», «кокетство», «мужество», «презрение» «негодование» и др.), но и его оттенки. Так, например, согласно Уиверу, «отвращение» и «сильное отвращение» выражаются несколько различным образом21.

«Аффекты» танцев не были обойдены вниманием композиторов и теоретиков музыки. Так, в 1737 г. И. Маттезон в трактате «Зерно мелодической науки» отмечает, что «сарабанда выражает томление, бурре – умеренную удовлетворенность, гавот – ликующую радость; марш – героическую решительность, менуэт – умеренную веселость, паспье – легкомысленность, и т. д.» [19, с. 109– 117]. Об аффектном содержании танцев, конечно, высказывались и французские теоретики музыки. Но целостное представление о том или ином аффекте в соответствующем танцевальном жанре, по их замечаниям, составить довольно сложно. Отдельные суждения рассеяны по словарям и энциклопедиям, различного рода трактатам, литературным и эстетико-философским трудам, руководствам по обучению игре на музыкальных инструментах.

Большинство французских авторов в определении аффекта достаточно лаконичны, что обусловлено характерной для музыкально-теоретической науки XVII в. ситуацией прежде всего поиска единства, общего принципа классификации. «Качественная дифференциация “движений души” даже в рамках общего понятия “аффект” не была целью» [6, с. 111]22. Важ- но учитывать и то, что «разработка теории аффектов французскими музыкантами началась значительно позже, чем в других европейских странах, – вместе с деятельностью современников Люлли (Ж. д’Англебер) и представителей последующих поколений (М.А. Шарпантье, Ж.-Ф. Рамо)» [6, с. 109]. «В эпоху же самого Люлли, – как указывается в диссертационном исследовании А.В. Булычевой, – качественные различия “страстей” фиксировались интуитивно и не закреплялись в терминах» [6, с. 111].

В связи с вышеозначенной ситуацией возникает закономерный вопрос: каким же образом можно распознать эти самые «страсти» в музыке, в т.ч. в музыке «танцев с характерами»?

Данный аспект содержания сочинений барокко является одним из актуальных для современных исполнителей и исследователей. Он волновал музыкантов и в XVIII в., когда танцевальные жанры прочно закрепились в инструментальном музицировании.

Приведем показательное высказывание Ж.-Б. Дюпюи из трактата «Принципы игры на виоле», подчеркивающее знание «характеров» французских танцев: «Нужно быть способным найти в себе и почувствовать все виды “характеров”: если ты этого лишен, то бесполезно играть на каком-либо инструменте, ввиду того, что в инструментальной музыке вовсе нет никаких слов, подписанных под нотами, чтобы узнать всю силу выразительности, которую нужно придавать звучанию» [17, с. XVII].

Дюпюи не объясняет природу характеров, которые составляют саму душу танца, но замечает, что они тесно связаны с поэтическим текстом во французских danses chanteés (танцев с пением): «придавая “силу” и “экспрессию” словам, певец выделит “характеры”, а исполнитель-инструменталист, подражая ему, сможет хорошо передать дух танца» [там же]. Сходная ситуация возникает и в еще одном французском жанре XVII в., апеллирующем к танцу, – chanson à dancer (песня для танцев, танцевальная песня), широко распространенном в тогдашнем бытовом музицировании. Уточнить способ выражения эмоций в обоих случаях помогают, на наш взгляд, тонкие наблюдения Ш. Баттё, рассматривавшего музыку, поэзию и танец как художественное триединство: «В поэзии страсть подготавливает и движет действием, а в музыке и танце действие – это своего рода канва, объединяющая различные чувства, которые актер (в указанных жанрах им можно считать каждого из участников исполнения – певца, музыканта, танцора – прим. авт.) должен выразить» [4, с. 400].

В трактате «Изящные искусства, сведенные к единому принципу» Баттё обозначает три средства, позволяющие человеку передать свои мысли и чувства: слово, интонацию, жест. При этом автор считает, что последние (интонация и жест), являясь «всеобщим языком, идущим от сердца к сердцу», «языком самой природы», по эмоциональной силе, естественности превосходят слово . Но все же первым в ряду средств выражения ставит именно последнее, поскольку слово «наиболее осмысленно» и «люди больше всего обращают на него внимание» [4, с. 399].

При этом важно заметить, что в контексте эстетики французского барокко, которую в полной мере представляет Баттё, имеется в виду слово риторическое, поскольку звуки музыки и жесты танца должны быть «осмыслены, как слова в поэзии», а музыка и танец – «обладать теми же качествами, что и речь оратора» [4, с. 404].

С другой стороны, если обсуждаются «танцы с характерами», то, звучащее в них «поющееся» слово, безусловно, слово театральное, ориентированное на драматическую декламацию с ее специальным вниманием к разнообразным речевым нюансам французского языка.

Исследование истоков и природы «характеров» танцев французского барокко делает в особенности необходимым обращение к слову именно такого рода. В «танцах с пением» оно звучит непосредственно, поясняя смысл выступления танцоров. В обычных танцах обнаруживается косвенное присутствие слова – через поэтические ритмы и стопы, на которые опираются танцевальные движения.

Еще со времен античности стиховые единицы наделялись выразительным смыслом; древние поэты «так приспосабливали свои стихи к аффектам, что если кто прочтет их повнимательней, тот уже из самого ритма поймет аффекты лиц» [Цит. по: [10, с. 161]. Об этом не забывали в XVII в. во Франции. Так, для М. Мерсенна поэтические стопы и связанные с ними танцевальные жанры стали основой классификации всех мелодий, выражающих страсти. Автор «Универсальной гармонии» предлагает «разбить их на дактилические, анапестические, ямбические и прочие» [Цит. по: 8, с. 295] и сохраняет идущее от античности закрепление за поэтическими стопами различных выразительных значений, распространяемых на танцевальные жанры.23 В то же время в разных танцах могла присутствовать одна и та же ритмическая формула, выразительный смысл которой менялся в зависимости от «характера» танцевального жанра.24

Особое значение та или иная стопа (и связанная с ней ритмоформула танца) получала в случае ее остинатного применения – эпизодически или же на протяжении всего танца. Представляется, что этот прием не только придавал танцу ритмическое единство, но и способствовал сохранению изначально заданного аффекта, в то время как гибкие поэтическое ритмы (реальные или воображаемые) подчеркивали дополняющие его оттенки. В этом состоит суть одного из типов эмоциональных процессов в музыке барокко – так называемого скользящего25, который чрезвычайно свойствен практически всем танцевальным жанрам. Их развитие, осуществляемое в рамках одного аффекта, движимо тонкими эмоциональными колебаниями. Чтобы распознать их в танце, необходимо обратиться к понятию «характера» как особого знака. Французский грамматист Б. Лами использует его для выделения оборотов речи, обрисовывающих страсти, т. е. для разграничения риторических фигур. Видный мыслитель Кюро де Ла Шамбр указывает на то, что с помощью «характеров» в мимике, движениях тела и в словах запечатлеваются эмоции. Сходные понятия – «характеры» (“caractères”), «фигуры» (“figures”) и «знаки» (“signes” ou “marques”) – есть в названии книги о танцах Рауля Оже Фёйе «Хореогра- фия, или Искусство описания танца посредством характеров (символов, букв, знаков), фигур и показательных знаков (значков, обозначений), с помощью которых можно самому научиться всем видам танцев» [18].

Чтобы распознать такие показательные знаки применительно к танцу, необходимо вновь обратиться к понятию «характер» во французском языке – теперь уже обозначающего «особый знак», «пометку», «оттиск». Именно в таком смысле Марен Кюро де ла Шамбр употребил слово «характер» в названии своего трактата «Les caractères de la Passion» («Характеры страсти», 1640), говоря о «следах страсти», или об «отпечатках» (empreinte), которые «эмоции запечатлевают на лице, теле и в словах» [16, с. 2–3].

Сходным образом трактует понятие характера М. Мерсенн. В «Универсальной гармонии» он рассматривает систему печатных помет («caratères d’imprimerie»), с помощью которых поэт мог расставить в тексте «акценты страстей», подобные «маленьким язычкам пламени». Посредством их маркируют моменты усиления выразительности тона голоса певца, подчеркнутую ясность артикуляции, изменение темпа вокальной речи. Свои размышления Мерсенн распространяет и на «ритмические движения» (mouvements rytmiques) стихов, основывающихся на долгих гласных звуках французской просодии. Их условные обозначения на письме с помощью специальных помет (которые и являются обсуждаемыми Мерсенном caratères d’imprimerie) могли подсказать исполнителям местонахождение трелей форшлагов, мордентов [20].

Следовательно, caratères d’imprimerie в значительной степени могли становиться «опознавательными знаками» характеров в более привычном смысле слова. Возможно, поэтому от специальных помет в нотном тексте не отказывались некоторые музыканты-инструменталисты, среди которых исполнитель на виоле Жан-Батист Руссо [23], истинный мэтр французского bien chant Бенинь де Басилли. Он настаивает на необходимости печатных знаков для того, чтобы музыканты не путали два рода движения – задаваемое музыкальным метром и заключенное в ритме напева. Последнее и есть, по мнению Басилли, истинное движение – по тому, как «оно передает смятение души» [13, с. 199–200].

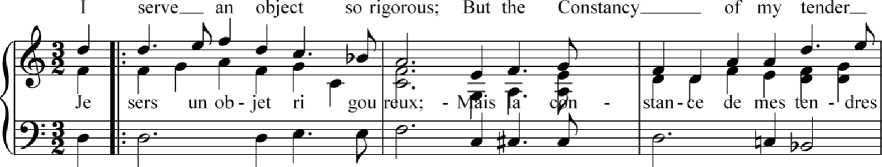

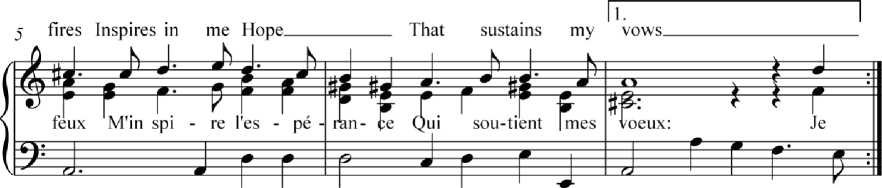

Среди танцев барокко, пожалуй, самым ярким феноменом в контексте рассуждений Басилли является французская куранта. У себя на родине она была известна как танец, исполнявшийся «торжественно», «величаво», «галантно», «поч- тительно».26 Такой куранта предстает во французских danses chantées (танцах с пением, букв. про-певаемых или спетых танцах) и chanson à dancer (танцевальных песнях, букв. песнях для танца). Обратимся к одному из образцов chanson à dancer в жанре куранты – «Куранте Мадам Дофин» («Courante de Madame la Douphine»), принадлежащей неизвестному французскому композитору XVII в. Она была издана в 1689 г. Кристофом Бал-ларом в 32-й книге песен [26, с. 44–45].

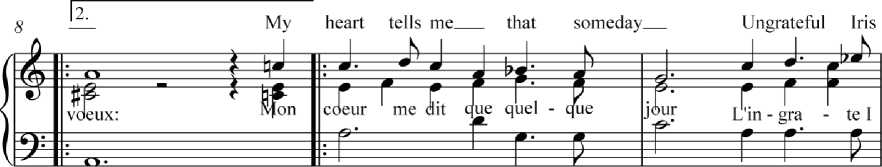

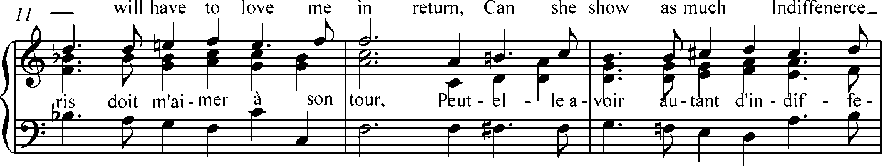

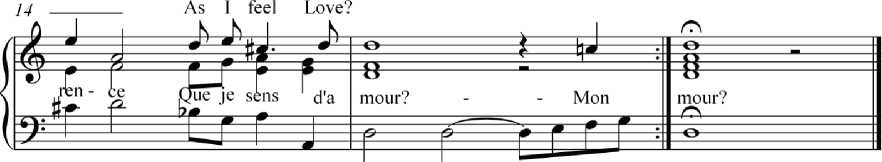

Рис. 1. «Куранте Мадам Дофин» («Courante de Madame la Douphine»)

Текст вокальной партии – страстная мольба влюбленного, обращенная к гордой красавице Ириде:

«Предмет моей любви так строг и суров.

Но во мне постоянно горит пламя нежного чувства,

Которое вселяет в меня надежду, Сдерживающую мои желанья.

Мое сердце говорит мне, что однажды Неприступная Ирида должна в свою очередь полюбить меня!

Неужели в ней столько же равнодушия, Сколько во мне любви?»

Аффект куранты – «надежда» (l’esperance) – ясно обозначен в самих стихах. Роль слова «надежда» как «ключевого» подчеркивает тонкая игра гласных и согласных в соседних словах внутри фразы «m’in -spi-r e l’e s-pe-r an-ce» («вселяет в меня надежду»). Уже в самом начале пьесы в восходящем движении первого мотива ощущается непреодолимое стремление к желанной цели. Далее, в тактах 7–9, его отражают полутоновые интонации. Хроматизмами здесь выделяются самые значительные слова. Их озвучивает малая секунда, настойчиво повторяющаяся в секвент-ных подъемах мелодии, придающая выражению надежды прямо-таки ораторский характер через акцентирование в вокальной партии слов «однажды» ( ля – си-бемоль ), «неприступная» ( ре – ми-бемоль ), «в свою очередь» ( ми – фа ). Укажем и на такой нюанс, как различное завершение ма-лосекундовой интонации: в первых двух случаях она мягко возвращается к нижнему звуку, сообщая выражению надежды некоторую робость, сомнение; в третий раз происходит яркое утверждение верхнего звука каденции данного построения, что подчеркивает уверенность в осуществлении заветного желания.

Нельзя не заметить, что приведенный пример имеет чрезвычайно гибкую метроритмическую организацию, что всегда выделяла французскую куранту среди других танцевальных жанров барокко. В данном образце мы неоднократно наблюдаем действие так называемых встречных ритмов музыки и слова (термин Е.А. Ручьев-ской). В 1-м такте не совпадают метрический музыкальный акцент и ритмический акценты текста: в слове objét акцент приходится на 4-ю долю и провоцирует услышать мелодию верхнего голоса в размере 6/4; линия баса и гармония действуют в пользу трех вторых (3/2). Сходная картина и в 9-м такте. В 5-м такте распределение акцентов в тексте создает двойственность:

внутри этого такта на словах “qui soutient mes voeux” можно услышать размер 3/2. Наконец, отметим яркую синкопу перед заключительной каденцией: половинная нота, которая в музыке в значительной степени принимает на себя акцент, в тексте приходится на слабый слог. Можно сказать, что здесь наступает «метроритмическая кульминация» всей куранты, которая появляется неожиданно перед самым ее завершением. Таким способом подчеркивается важность заключительного вопроса стихотворения: «неужели в ней столько же равнодушия, сколько во мне любви?» Не случайно он озвучивается трижды – в т.ч. в так называемой малой репризе.

«Куранта Мадам Дофин» прекрасно иллюстрирует выразительное действие «страстных ритмов» французской поэзии XVII – первой половины XVIII в. Именно благодаря им в танце ощущается внутреннее эмоциональное движение . Как заметил Поль Валери, оно «почти полностью безучастно к зримому и <…> порождается и регулируется ритмами, воспринимаемыми слухом» [7, с. 329]. Это служит главной цели танца, которая видится как цель «идеальная» – некое «состояние, которое танец должен создать и, возбуждая, поддерживать» [там же]. Такая же задача ставилась перед танцем в эпоху барокко. Изучение способов запечатления характеров ритмов, несомненно, представляет интерес как для музыкальной науки, так и для исполнительской практики.

Список литературы О понятии danse de caract`ere во французской музыке XVII пер. пол. XVIII вв.

- Арбо Т. Оркезография//Музыкальная академия. 1991. № 1. С. 135-142.

- Балет. Танец. Хореография: краткий словарь танцевальных терминов и понятий/сост. Н.А. Александрова. СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008.

- Балет: энциклопедия/под ред. Ю.Н. Григоровича. М.: Советская энциклопедия, 1981.

- Баттё Ш. Изящные искусства, сведенные к единому принципу//Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII веков/сост. текстов и общ. вступ. ст. В.П. Шестакова. М.: Музыка, 1971. С. 398-408.

- Булычева А.В. Сады Армиды. Музыкальный театр французского барокко. М.: Аграф, 2004.

- Булычева А.В. Стиль и жанр опер Ж.Б. Люлли: дис.. канд. искусств. СПб.: Санкт-Петербургская гос. консерватория, 1999.

- Валери П. Поэзия и абстрактная мысль//Поль Валери. Об искусстве. М.: Искусство, 1993. С. 313-338.

- Глядешкина З.И. Гармония мира как принцип музыки согласно «L’Harmonie universelle» (1636) Марена Мерсенна. М.: РАМ им Гнесиных, 2008.

- Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М.: Искусство, 1976.

- Насонов Р.А. Thema & Subiectum (Основополагающие понятия музыкальной поэтики раннего Барокко в трактате А. Кирхера «Универсальная музургия»)//Памяти Романа Ильича Грубера: ст., исслед. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2008. С. 161-205.

- Раннев В. Он не может не быть не простым. Действие «встречного ритма» в метрических структурах менуэта//Статьи молодых музыковедов Санкт-Петербургской консерватории. СПб.: Изд-во политехнического университета, 2004. Вып. 3. С. 66-106.

- Холопова В.Н. Музыкальные эмоции: учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. М.: Типография ООО «Мультипринт», 2011.

- Bacilly, B. de., 1974. Remarques curieuses sur l’art de bien chanter, et particulièrement pour ce qui regarde le chant françois. Facsimile. Geneva: Minkoff.

- Barth, H., Beausire, P., Boerlin, H. et al., 1956. Die Kunstformen des Barockzeitalters. Vierzehn Vorträge. Bern: Francke.

- Butler, G., 1984. The Projection of Affect in Baroque Dance Music, Early music, no. 3, pp. 200-207.

- Cureau de la Chambre, M., 1658. Les Caractères des passions. Amsterdam: chez A. Michel.

- Dupuits des Bricettes, J.-B., 1741. Principes pour toucher de la vielle. Paris: J.-F. Bouin.

- Feuillet, R.-A., 1713. Choréographie ou l’art de l’écrire la dance par caractères, figures et signes desmonstratifs. Paris: Chez Dezais.

- Mattheson, J., 1737. Kern melodischer Wissenschaft. Hamburg: Christian Herold.

- Mersenne, M., 1636. L’Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique. Seconde partie: Livre VI. De l’Art de bien chanter. Paris: Cramoisy, pp. 331-442.

- Prunières, H., 1910. Lully. Biographie critique. Paris: H. Laurens.

- Pure, M. de., 1668. Idée des spectacles anciens et noveaux. Paris: Brunet.

- Rousseau, J.-B., 1687. Traité de la Viole. Paris: Christophe Ballard.

- Vossius, I., 1673. De poematum cantu et viribus rhythmi. London: R. Scott.

- Weaver, J., 1717. А dramatic Entertainment of dancing, attempted in Imitation of the Pantomimes of the Ancient Greeks and Romans. In: The Loves of Mars and Venus. London: W. Mears, J. Browne.

- XXXIIe Livre d’airs. Paris: Christophe Ballard, 1689