О посаде городища Уфа-II: к 70-летию научного изучения

Автор: Проценко А.С., Сафуанов Ф.Ф.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты работ, проведенных на территории посада, реперного поселенческого памятника эпохи раннего Средневековья Южного Урала, в 2018 и 2021 гг. археологической экспедицией музея-заповедника «Древняя Уфа». Полученные материалы дополняют картину освоения ближайшей округи городища Уфа-II. Приводятся данные по археозоологической коллекции и результатам морфологического и химико-аналитического исследования почвенного покрова. Анализ культурных отложений памятника свидетельствует, что территорию посада городища активно осваивали племена бахмутинской и турбаслинской археологической культуры в период V-VII/VIII вв. Незначительное количество находок (гончарной керамики) Нового времени, маркирует освоение территории памятника во второй половине XIX в.

Река белая, южный урал, эпоха раннего средневековья, посад

Короткий адрес: https://sciup.org/147243558

IDR: 147243558 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-98-110

Текст научной статьи О посаде городища Уфа-II: к 70-летию научного изучения

Территория Южного Урала на протяжении нескольких исторических эпох являлась полигоном этнокультурных пертурбаций, результатом которых стало взаимодействие, ассимиляция и трансформация разных археологических культур региона. Как справедливо отмечено Н. С. Савельевым, основой для формирования контактной зоны послужило географическое положение региона, а именно меридиональное расположение гор Южного Урала. С одной стороны, они делят степной пояс Северной Евразии на европейскую и азиатскую части. С другой стороны, осевое для региона меридиональное положение узкого (80–150 км) горного барьера трансформировало широтную природную поясность в меридиональную. Это закономерно приводило к далекому проникновению на юг северного оседлого (лесостепного и лесного) населения и проникновению далеко на север южного кочевнического населения [Савельев, 2017]. Исследователем отмечено, что именно с эпохи раннего железного века в лесостепной зоне Южного Урала начали формироваться сочетающие в себе северные и южные традиции метисные этнокультурные образования, что стало еще более характер- ным для региона во всё последующее время – вплоть до этнографической современности [Савельев, 2019, с. 39].

В пределах Уфимско-Бельского междуречья известно 132 городища эпохи раннего железа и Средневековья. Степень их изученности варьируется от требующих локализации до подвергнутых стационарным исследованиям [Колонских, 2019, с. 82]. На сегодняшний день наиболее изученным среди укрепленных поселений Уфимско-Бельского междуречья является городище Уфа-II.

В 2023 г. исполнилось 70 лет, как уфимским краеведом П. Ф. Ищериковым было выявлено городище Уфа-II и проведены первые научные исследования. История изучения данного памятника достаточно подробно описана в трудах исследователей (см., например: [Русланов и др., 2016, с. 5–11; Белявская и др., 2022, с. 7–28]), в связи с этим на данном аспекте останавливаться не будем. Отметим только, что начатые полномасштабные исследования городища в 2006 г. продолжаются с разной степенью интенсивности по настоящее время.

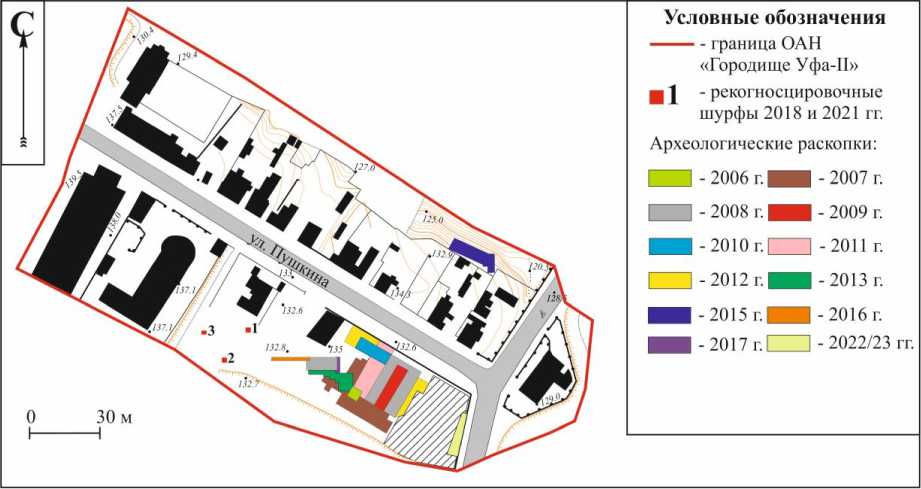

Памятник расположен в историческом центре г. Уфы на мысу, образованном двумя глубокими оврагами, по дну которых протекали ручьи, впадающие в р. Белую. По центру мыса и площадке проходит ул. Пушкина, где расположены современные жилые и хозяйственные постройки (рис. 1). В физико-географическом отношении городище относится к Предураль-ской лесостепной зоне в пределах междуречья Уфы и Белой, на правом коренном берегу Белой [Проценко, 2020, с. 391]. Необходимо отметить, что археологический памятник подвергается мощному антропогенному воздействию в связи с нахождением в крупном мегаполисе. Так, в ходе реализации крупных инфраструктурных проектов (к примеру, строительства проспекта Салавата Юлаева) мысовидная часть была полностью разрушена. Исследованиями 2006–2017, 2021, 2022 гг. изучено более 3 000 кв. м культурного слоя цитадели городища. Общая площадь памятника археологии составляет 5,6 га.

Рис. 1. Топографический план городища Уфа-II Fig. 1. Topographic plan of the Ufa-II settlement

Мощность культурных напластований на исследованных участках городища достигает 4 м. Вещевой состав находок из культурных отложений богат и разнообразен. Превалируют обломки керамической посуды различных типов, характерных для племен, обитавших на Юж- ном Урале между IV–V и XIV–XV вв. Среди них имеются образцы посуды, привезенной из Средней Азии, с Северного Кавказа, Среднего Поволжья. Индивидуальные артефакты представлены поясной гарнитурой (пряжки, накладки), шейно-нагрудными украшениями (серьги, подвески), литыми фигурками лошади и медведя и т. п. [Сунгатов, 2020, с. 74, 75].

Несмотря на масштабные исследования, проведенные за последнее полтора десятилетия, среди археологов так и не сложилось единой точки зрения по целому ряду вопросов. В первую очередь спорным является статус памятника в системе древностей Южноуральского региона: одни исследователи считают его городским центром [Сунгатов и др., 2018; Сунгатов, 2020], другие данную гипотезу опровергают [Иванов, 2020; Иванов, Белавин, 2021] 1. Мы, в свою очередь, отметим, что данные, полученные в ходе изучения Уфы-II, позволяют судить о городище как о памятнике со сложной стратиграфической и планиграфической ситуацией и разнообразным массовым и индивидуальным археологическим материалом [Белявская, Проценко, 2018, с. 205, 206]. Немаловажным является тот факт, что большой массив данных только предстоит проанализировать (по причине продолжающихся археологических исследований, в результате которых ежегодно увеличивается источниковая база артефактов), это в первую очередь касается керамического комплекса, фортификационной системы и др., которые в полной мере не введены в научный оборот.

Необходимо отметить, что территория вокруг цитадели полноценным археологическим раскопкам никогда не подвергалась. Граница посада на сегодняшний день, как справедливо отмечено Ф. А. Сунгатовым, устанавливалась благодаря наблюдениям археологов за строительной деятельностью организаций-застройщиков в южной исторической части Уфы, в особенности в кварталах, прилегающих к городищу-детинцу Уфа-II [Сунгатов и др., 2018, с. 141]. Н. А. Мажитов отмечал, что к городищу Уфа-II, которое отличается своими монументальными оборонительными сооружениями, примыкали или находились в непосредственной близости небольшие городища («городище Уфа-III», «Чертово (Уфимское) городище», «городище Уфа-IV» и ряд других поселенческих памятников) данное обстоятельство исследователь объяснял, что городище Уфа-II являлось своеобразным центром политической, торгово-экономической и культурной жизни Южного Урала [Мажитов, Султанова, 2010, с. 174–175]. Дополнительные аргументы, обосновывающие существование посада городища, были изложены Ф. А. Сунгатовым в девятой главе коллективной монографии [Сун-гатов и др., 2018, с. 141–147].

Для получения актуальных сведений по наличию и сохранности культурного слоя памятника за укрепленной линией были проведены исследования на свободной от городской застройки и частных землевладений территории.

Результаты исследований

В полевом сезоне 2018 и 2021 гг. постоянно действующей археологической экспедицией музея-заповедника «Древняя Уфа» проводились разведочные работы на территории посада городища Уфа-II. В результате исследований было заложено три шурфа (№ 1–2 (2018 г.) размером 2 × 2 м, № 3 (2021 г.) – 1 × 2 м), которые расположены от 20 до 50 м западнее фортификационной системы (рва городища). Необходимо отметить высокую антропогенную нагрузку территории исследования. Так, в начале 2000-х гг. на территории рекогносцировочных работ стоял двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками (адрес: ул. Пушкина, 128), который в 2009 г. был снесен. На данный момент территория за укрепленной линией городища занимает стихийная парковка размером 30 × 50 м. Парковка неод- нократно подсыпалась щебнем и асфальтной крошкой, поэтому шурфы были заложены по краям парковочной зоны.

Наиболее информативными для нашего исследования, являются шурфы № 2 и 3 2. После вскрытия наносного баланса (представленного супесью со щебнем, строительным мусором, гумусированным слоем с включением суглинка) в шурфе № 2, мощность которого составила 1–1,2 м 3 , зафиксирован Объект 1 (хозяйственная яма), наполнение которого соотносится с эпохой раннего Средневековья (горизонты 6–10). Наибольшее количество материала было получено из горизонта 7 (32 ед.): керамика представляла собой небольшие фрагменты тур-баслинской и бахмутинской археологических культур. В нижележащих горизонтах количество керамики существенно снижается. Заполнение данного объекта составили фрагменты керамики, костей и древесного угля. В северо-восточном углу шурфа был зафиксирован фрагмент каменного фундамента. Данная конструкция происходит от двухэтажного снесенного жилого дома (адрес: ул. Пушкина, 128). В ходе исследования получено 55 ед. керамического материала.

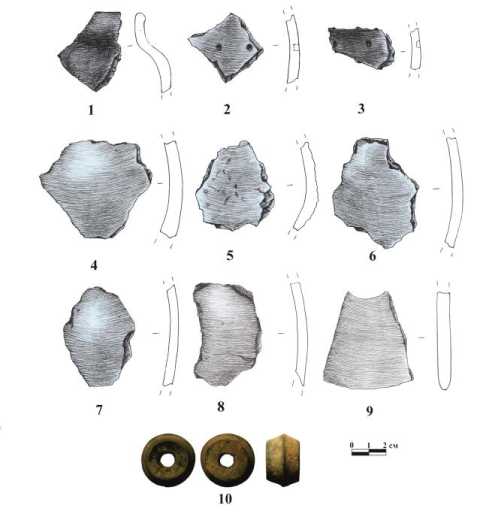

Необходимо отметить, что начиная с шестого горизонта все полученные материалы происходят из Объекта 1 (хозяйственной ямы). Большинство фрагментов керамики неорна-ментированные. Из горизонта 7 происходит небольшое количество фрагментов орнаментированной керамики бахмутинской культурной группы (рис. 2, 2 , 3 ). Также были найдены фрагменты керамики турбаслинской культурной группы. Так, венчик лепного сосуда (рис. 2, 1 ) по классификации Ф. А. Сунгатова относится к Типу 2 – горшочных сосудов стройных пропорций с нечетко выделенным округлым плечом в верхней трети профиля [Сунгатов и др., 2018, с. 78]. Также из данного горизонта происходит фрагмент металлургического шлака.

Из шурфа № 2 получено небольшое количество остеологического материала, характеристика которого представлена ниже 4. Всего было исследовано 57 фрагментов костей. Вид или род определен для 34 из них, что составляет 58,62 %. Фрагменты костей, не определимые дальше класса, записывались как млекопитающие (Mammalia indet.). Фрагментированность костного материала описывалась по опубликованной методике [Ерохин, Бачура, 2011].

Остеологический материал сильно раздроблен, несет на себе следы разрубов и порезов и представляет собой, по всей видимости, кухонные остатки. Видовой состав представлен 4 домашними видами животных, также обнаружен один фрагмент раковины моллюска (табл. 1).

Незначительно количество определимых фрагментов не позволяет провести анализ однородности видового состава и обилия видов по глубине залегания. Однако видно, что общее количество костных фрагментов увеличивается к 7 пласту шурфа. В целом видовой состав животных и характер фрагментации костей соответствует материалам раскопок на памятнике в предыдущие годы. Наибольшее количество костей принадлежит лошади (13 фрагментов) и мелкому рогатому скоту (11 фрагментов). Незначительное количество костей (3 фрагмента) несет следы воздействия огня.

Рис. 2. Вещевой материал посада городища Уфа-II: 1–7 – фрагменты лепных сосудов; 8 – глиняное пряслице

Fig. 2. Clothing material from the Ufa-II settlement: 1–7 – fragments of molded vessels; 8 – clay spindle whorl

Таблица 1

Видовой состав и количество костей животных в стратиграфических горизонтах шурфа № 2 (2018 г.)

Species composition and number of animal bones in the stratigraphic horizons of pit no. 2 (2018)

Table 1

|

Вид животного |

Пласт |

|||||

|

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

Крупный рогатый скот – Bos taurus |

3 |

3 |

||||

|

Мелкий рогатый скот – Capra et Ovis |

1 |

4 |

6 |

|||

|

Лошадь – Equus caballus |

8 |

5 |

||||

|

Свинья – Sus scrofa domesticus |

1 |

1 |

||||

|

Mammalia indet. |

1 |

16 |

4 |

1 |

2 |

|

|

Моллюск – Bivalvia indet. |

1 |

|||||

|

Всего |

1 |

2 |

33 |

15 |

4 |

2 |

Также в данном шурфе было проведено морфологическое и химико-аналитическое исследование почвенного покрова 5 . Анализ морфологических свойств почвы (было выделено 8 слоев) показал, что верхний слой 1 сформировался в результате жизнедеятельности совре- менного человека. Формирование слоев 2 и 3 произошло в результате двух процессов: с одной стороны, это антропогенная деятельность человека, с другой – природные почвообразовательные процессы. Слои 4–7 сформировались во время непосредственного функционирования археологического памятника, от других слоев их отличает повышенное содержание валового фосфора (3 727–4 138 мг/кг почвы), при этом содержание гумуса, общего азота, подвижных форм фосфора и калия соответствует фоновым почвам (серые лесные почвы), слагающим Уфимский полуостров (табл. 2). В этих слоях также встречаются фрагменты керамики, костей и древесного угля. Слой 8 представляет собой рыхлую почвообразующую породу легкого механического состава, затронутую природными почвообразовательными процессами [Сулейманов и др., 2019, с. 464, 465].

Таблица 2

Химические свойства почвы шурфа № 2 (2018 г.)

Chemical properties of soil from pit no. 2 (2018)

Table 2

|

Слой |

Мощность, см |

рН |

Гумус, % |

N Общ. |

Р 2 О 5 Вал. |

Р 2 О 5 подв. |

K 2 O подв. |

|

|

KCl |

Н 2 О |

мг/кг почвы |

||||||

|

1 |

0–50 |

6,4 |

7,1 |

5,3 |

1 134 |

3 353 |

1 620 |

600 |

|

2 |

50–63 |

6,5 |

7,1 |

5,5 |

3 269 |

3 212 |

1 555 |

500 |

|

3 |

63–67 |

6,7 |

7,6 |

1,1 |

992 |

952 |

460 |

110 |

|

4 |

67–80 |

6,6 |

7,5 |

3,4 |

3 454 |

4 138 |

550 |

125 |

|

5 |

80–101 |

6,6 |

7,5 |

2,8 |

2 915 |

5 216 |

2 520 |

100 |

|

6 |

101–120 |

6,6 |

7,4 |

2,3 |

2 057 |

4 926 |

2 380 |

155 |

|

7 |

120–177 |

6,3 |

7,3 |

1,7 |

1 879 |

3 727 |

1 800 |

170 |

|

8 |

177–190 |

6,8 |

7,7 |

0,6 |

480 |

565 |

273 |

90 |

Таким образом, проведенные исследования на территории городища Уфа-II, показали, что культурные слои по своему химическому составу характеризуются повышенным содержанием валового фосфора, а содержание гумуса, общего азота, подвижных форм фосфора и калия соответствует фоновым природным почвам. Общая мощность культурного слоя памятника в данном профиле составляет в среднем 110 см (слои № 4–7). Остальные перекрывающие их слои сформировались в более позднее время.

Шурф № 3 (2021 г.) был расположен в 16 м к северу от шурфа № 2 (2018 г.). Первые горизонты представляли собой насыпной слой суглинка с включением небольших фрагментов строительного мусора мощностью 0,7 м. На уровне шестого горизонта по всему периметру был снят слой асфальта мощностью 0,1–0,15 м, слои под которым были представлены линзами песчано-гравийной смеси и гумусированного суглинка. После вышеописанных стратиграфических слоев начинает фиксироваться археологический материал, представленный в большинстве своем фрагментами лепной керамики (эпохи раннего Средневековья) и единичными фрагментами битой посуды (второй половины XX в.).

В разведочном шурфе был обнаружен керамический материал (61 ед.), аналогичный материалу из шурфа № 2. Таким образом, из двух шурфов было получено 116 ед. керамики. Основная масса керамики (114 ед.) состоит из нескольких культурных групп (КГ), которые идентичны материалам из раскопок цитадели городища (бахмутинская и турбаслинская) [Русланов и др., 2016, с. 45, 46; Сунгатов и др., 2018, с. 76–79]. Необходимо отметить, что планиграфический анализ распределения керамики по горизонтам культурного слоя не выявил какой-либо закономерности ее залегания. Это указывает на совместное проживание данного населения, что уже отмечалось исследователями [Сунгатов и др., 2018, с. 89].

В коллекции также представлены немногочисленные фрагменты (2 ед.) гончарной керамики, бытовавшей в конце XIX – начале XX в.

Индивидуальная находка представлена глиняным биконическим пряслицем, украшенным крестиками на одной площадке (диаметр изделия 3 см, высота 1,8 см, диаметр сквозного отверстия 0,7 см). Биконические пряслица массово представлены в цитадели городища [Са-фуанов, Проценко, 2021, с. 91, 92]. Подобный орнамент присутствует на фрагменте лепного горшка и глиняных пряслицах из материалов Кушнаренковского селища [Генинг, 1977, с. 125, 129]. Вещевой материал селища принадлежал различным группам населения второй половины I тыс. н. э. (романовский тип, бахмутинская, турбаслинская и кушнаренковская культуры), памятник датирован исследователем VI–VII вв. [Генинг, 1977]. Фрагмент керамики с крестом был соотнесен автором с кушнаренковской культурой [Там же, с. 122]. Отмечается полное сходство орнаментации одного пряслица из селища и пряслица из городища – четыре крестика на одной из площадок изделия.

Обсуждение результатов

Рекогносцировочные шурфы позволили установить наличие и мощность культурного слоя посада городища. В шурфе № 1 в связи с сильным антропогенным воздействием не удалось зафиксировать стратиграфическое залегание единичных находок керамики. Абсолютно другую картину дал нам шурф № 2, в ходе исследования которого – после вскрытия мощного наносного слоя – удалось зафиксировать не потревоженный культурный слой. Здесь был исследован Объект 1 (хозяйственная яма), зафиксированный на уровне шестого горизонта, в заполнении которого содержалось большое количество керамики турбаслинской и бахму-тинской культур. Остеологический материал сильно раздроблен, несет на себе следы разрубов и порезов и представляет собой, по всей видимости, кухонные остатки. Аналогичная картина наблюдается в шурфе № 3, где после вскрытия насыпного слоя зафиксирован культурный слой мощностью 1,2–1,4 м.

Полученный материал в совокупности с предыдущими исследованиями ближайшей округи 6 свидетельствует, что в эпоху Средневековья укрепленная площадка городища была окружена широким кольцом жилой местности («посад») [Сунгатов и др., 2018, гл. IX]. Тур-баслинское и бахмутинское население проживало не только на укрепленной части, материалы которого были зафиксированы предыдущими исследователями, но и за его пределами. Единичные находки керамики Нового времени относятся к жителям г. Уфы (конец XIX – начало XX в.).

Работы 2018 и 2021 гг. подтвердили актуальность проведения исследований, культурных отложений в границах современного мегаполиса, несмотря на мощное антропогенное воздействие (в нашем случае – мощный насыпной слой). В результате были получены стратифицированные находки, связанные не только с Новым временем, но и с более древними эпохами.

Необходимо отметить, что поселенческие объекты эпохи раннего Средневековья на современном этапе изучаются достаточно стабильно. В том числе это касается памятников бахмутинской археологической культуры [Колонских, 2019; 2022], в которых свидетельства распространения культурного слоя за пределами цитадели городищ единичны. Так, к примеру, в ходе исследования Казакларовского I городища В. А. Ивановым было зафиксировано распространение культурного слоя на расстоянии 100 м к северу от внешнего вала. Это дало возможность автору высказать предположение о существовании селища, которое примыкает к городищу и образует с ним единый археологический комплекс. Исследователем заложен раскоп (III) площадью 60 кв. м., в котором мощность культурного слоя составила 0,25 м, и изучена хозяйственная яма 7. В 2022 г. Е. В. Берсенёвым 8 в ходе работ по определению границ объекта археологического наследия были проведены дополнительные исследования. По их результатам были установлены границы распространения культурного слоя: крайние точки обнаружения археологического материала располагаются в 270 м к СЗ, в 310 м к ССЗ и в 380 м к СВ от условного центра внешнего вала 9.

В ходе комплексных археологических исследований одного из многослойных памятников (эпохи раннего железного века (кара-абызская культуры) / Средневековья (бахмутинская и чияликская культуры)) Южного Приуралья – Кара-Абызского городища – установлено, что территорию посада активно осваивало только население кара-абызской культуры [Проценко, 2017; 2018]. Также отметим, что рекогносцировочные исследования на некоторых городищах, проведенные непосредственно на территории г. Уфы, не выявили культурного слоя за пределами цитадели городищ [Проценко, 2023]. Таким образом, в немногочисленных укрепленных поселенческих памятниках эпохи раннего Средневековья присутствует археологический материал, однако мощность культурных напластований не превышает 0,25 м.

В настоящий момент можно констатировать, что на территории посада городища Уфа-II зафиксирован стратифицированный культурный слой, связанный с одними из первых насельников городища (бахмутинской и турбаслинской культур). Мощность культурных отложений составляет более 1 м, что позволяет говорить о достаточно долгом функционировании посада городища. Данный факт в совокупности с результатами предыдущих исследований свидетельствует о том, что городище Уфа-II был своего рода центральным поселенческим памятником (торговым и ремесленным центром) в эпоху раннего Средневековья на территории столицы Республики Башкортостан и ближайшей округи.

Список литературы О посаде городища Уфа-II: к 70-летию научного изучения

- Белявская О. С., Проценко А. С. Керамический комплекс Городища Уфа-II как отражение этнокультурных процессов в эпоху Средневековья (по материалам раскопок 2017 года) // Древние и средневековые общества Евразии: перекресток культур / Под общ. ред. А. И. Уразовой. Уфа: Мир печати, 2018. С. 204–224.

- Белявская О. С., Проценко А. С., Курманов Р. Г. Городище Уфа-II. Материалы раскопок 2017 года. Уфа: Первая типография, 2022. 293 с.

- Генинг В. Ф. Памятники у с. Кушнаренково на р. Белой (VI–VII вв. н. э.) // Исследования по археологии Южного Урала. Уфа: БФАН СССР, 1977. С. 90–136.

- Ерохин Н. Г., Бачура О. П. Новый подход к компьютерной формализации раздробленности костных остатков млекопитающих в археологических исследованиях // Методика междисциплинарных археологических исследований: Сб. науч. ст. и метод. рекомендаций. Омск: Наука, 2011. С. 62–69.

- Иванов В. А. Как конструировался некрополь города «Башкорт» // Тр. Камской археолого-этнографической экспедиции. Пермь: ПГГПУ, 2020. Вып. 16. С. 76–89.

- Иванов В. А., Белавин А. М. Город «Башкорт» – а был ли мальчик? Рецензия на монографию: К проблеме городов Южного Урала эпохи Средневековья / Сунгатов Ф. А., Султанова А. Н., Бахшиева А. К., Мухаметдинов В. И., Русланова Р. Р., Русланов Е. В. / Сост. и науч. ред. Ф. А. Сунгатов // Гуманитарные исследования. История и филология. 2021. № 1. С. 85–99.

- Колонских А. Г. Средневековые материалы городища Уфа-III (по данным раскопок М.Х. Садыковой 1969 г.) // Genesis: исторические исследования. 2018. № 10. С. 72–83.

- Колонских А. Г. Городища Уфимско-Бельского междуречья: историография и археологические реалии // Уфимский археологический вестник. 2019. № 19. С. 82–94.

- Колонских А. Г. Бахмутинская культура // Археология Волго-Уралья: В 7 т. / Ин-т археологии им. А. Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А. Г. Ситдикова; отв. ред. Р. Д. Голдина. Казань: АН РТ, 2022. Т. 4: Эпоха Великого переселения народов. С. 334–344.

- Мажитов Н. А., Султанова А. Н. История Башкортостана. Древность. Средневековье. Уфа: Китап, 2010. 496 с.

- Проценко А. С. Некоторые итоги изучения Кара-Абызского городища (по материалам рекогносцировочных работ 2015 г.) // Археология Евразийских степей. 2017. № 4. С. 127–134.

- Проценко А. С. Кара-Абызское городище в лесостепном Предуралье: новые материалы // XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г. И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И. Б. Васильева. Самара: Изд-во СГСПУ, 2018. С. 240–242.

- Проценко А. С. Исследование средневекового городища Уфа II // Археологические открытия. 2018 год / Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН. 2020. С. 391–393.

- Проценко А. С. Новые материалы с поселенческих памятников кара-абызской культуры Уфимского полуострова // Уфимский археологический вестник. 2023. Т. 23, № 1. С. 141–149.

- Русланов Е. В., Шамсутдинов М. Р., Романов А. А. Раннесредневековые древности Уфимского полуострова. Городище Уфа-II. Материалы археологических раскопок 2015 года. Уфа: РИКМЗ «Древняя Уфа», 2016. 276 с.

- Савельев Н. С. О южной границе лесных и лесостепных культур на Урале в I тысячелетии до н. э. // Поволжская Археология. 2017. № 1 (19). С. 114–129.

- Савельев Н. С. Южный Урал в I тыс. до н. э. – особая контактная зона на крайнем востоке Европы // Уфимский археологический вестник. 2019. № 19. С. 39–50.

- Сафуанов Ф. Ф., Проценко А. С. Глиняные пряслица с городища Уфа-II // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2021. Т 41, № 4 (104). С. 89–99.

- Сулейманов Р. Р., Кунгурцев А. Я., Проценко А. С., Шутелева И. А., Щербаков Н. Б. Морфологические свойства почв археологических памятников г. Уфы (Республика Башкортостан) // Экобиотех. 2019. Т. 2, № 4. С. 462–467.

- Сунгатов Ф. А. Южный Урал в период Великого переселения народов // Этнические взаимодействия на Южном Урале. Великое переселение народов: диалог культур / Отв. ред. С. Г. Боталов. Челябинск, 2020. С. 66–83.

- Сунгатов Ф. А., Султанова А. Н., Бахшиева А. К., Мухаметдинов В. И., Русланова Р. Р., Русланов Е. В. К проблеме городов Южного Урала эпохи Средневековья. Уфа: Самрау, 2018. 335 с.