О повторном использовании сломанных орудий в неолите Северного Приангарья по материалам стоянки Ручей Смолокурный (работы 2010-2011 годов)

Автор: Марковский Г.И., Глушко Н.В., Дудко А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Ручей Смолокурный один из многочисленных памятников, которые исследовались в ходе проведения масштабных спасательных работ в ложе затопления Богучанской ГЭС в Северном Приангарье. Археологический объект является многослойным, в его отложениях выявлены несколько литологических подразделений, содержавших артефакты различных эпох: палеолита, неолита, бронзового века, Средневековья. Палеолитические материалы были идентифицированы по стратиграфическому контексту, морфологии и состоянию поверхности каменных артефактов (разные степени дефляции). Культурно-хронологическая атрибуция коллекций горизонтов неолита и бронзы производилась на основе сопоставления сопутствующих фрагментов керамики с материалами уже известных опубликованных стоянок. Средневековая составляющая определена по характерным металлическим изделиям и фрагментам керамических сосудов. За период работ 2010-2011 гг. установлено, что неолитический горизонт имеет наибольшую площадь распространения и самую многочисленную коллекцию находок. В каменной индустрии присутствуют нуклеусы для пластин и отщепов, репрезентативные орудия (скребки, скребла, ножи, перфораторы, резцы, наконечники стрел, вкладыши составных орудий, листовидные бифасы и др.), а также большое количество отходов каменного производства. Маркирующими элементами в керамической коллекции выступают сосуды посольской и аплинской традиций, встречаются фрагменты, полностью покрытые сетчатыми оттисками. В процессе обработки каменных находок неолитического горизонта замечено, что шлифованные орудия (тесла, топоры) после поломки всегда переоформлялись в отличные по назначению изделия: скребки, струги, долотовидные орудия, бифасы, даже нуклеусы. Основываясь на анализе коллекции предметов со следами шлифовки (целые орудия, изделия на их основе, фрагменты и сколы), выдвинуто предположение активная практика переоформления позволяла древним обитателям экономить различные виды имеющегося сырья, время на его поиск и создание преформ. В описанных условиях переделка после поломки была не случайным и единовременным решением, а закономерным этапом существования всех орудий, не только шлифованных.

Неолит, ангара, северное приангарье, переоформление, сломанные орудия, шлифованные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146587

IDR: 145146587 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0189-0195

Текст научной статьи О повторном использовании сломанных орудий в неолите Северного Приангарья по материалам стоянки Ручей Смолокурный (работы 2010-2011 годов)

Археологические материалы

За два полевых сезона всего обнаружено ок. 25 тыс. находок из разных культурных горизонтов. В настоящем исследовании обратимся к самому насыщенному артефактами (ок. 85 % от всей коллекции) неолитическому горизонту. Каменная индустрия здесь ориентирована на получение пластинчатых заготовок широкого спектра от крупных пластин (максимальная ширина 15–17 мм) до микропластин (ширина менее 5 мм). Пластинчатые снятия реализовывались с призматических, подпризматических, конусовидных, клиновидных и торцовых нуклеусов. Ядрища для получения отщепов менее многочисленны и уступают разнообразием форм. Среди нуклеусов, на которых прослеживается серийность отщеповых снятий, морфологически выражены плоские однофронтальные, конвергентные с выпуклым фронтом, аморфные многофронтальные. По степени истощенности почти все нуклеусы неолитического горизонта близки к финальной стадии утилизации.

Сколы без обработки составляют ок. 65 % от общего числа каменных артефактов, при этом отщепо-вые снятия превышают количе ство пластин почти в 4 раза. Такое распределение в категории сколов объясняется тем, что отщепы являются наиболее массовым побочным продуктом в каменном производстве, особенно при создании крупных орудий (топоры, тесла, струги, бифасы).

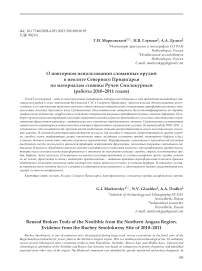

Керамическая коллекция представлена отдельными фрагментами (6 % от числа всех находок), которые редко дают возможность реконструировать первоначальную форму сосудов. При изучении керамического материала учитывался состав теста фрагментов, толщина стенок, предположительная форма и размер сосудов, морфологические особенности и отличительные элементы изделий. Был произведен анализ орнаментальной составляющей: способы нанесения орнамента, локализация, общий сюжет и композиция. В результате удалось выделить три группы сосудов, соотносящиеся с керамическими традициями в неолите Северного Приангарья: посольская (рис. 1, 8-10 )

Рис. 1. Стоянка Ручей Смолокурный.

1 - расположение стоянки; 2-4 - керамика бронзового века; 5-10 - неолитическая керамика.

[Бердников, 2013], аплинская (рис. 1, 6-7 ) [Бердников, Лохов, 2013; Леонтьев, Герман, 2016], сетчатая с полным покрытием сосуда (рис. 1, 5 ) [Бердников, 2013; Стоянка Пашина, 2016].

Анализ переоформленных орудий

Орудийный набор неолитического горизонта демонстрирует активную и разнообразную хозяйственную деятельность древних обитателей стоянки. В процессе использования любое орудие неизбежно изнашивается или ломается. Если повреждения не критичны и можно обновить ретушь или немного переоформить рабочий край, то скребок, резец или нож снова продолжают использоваться по назначению. Но что происходило с изделиями, которые полностью утрачивали возможность выполнять свою функцию? Логика подсказывает, что, если сломанное орудие сохраняло какой-то полезный объем, его продолжали использовать, но уже для других целей. Мы до сих пор находим бытовое применение частям от сломанной мебели, приборов или техники, однако наибольшая часть сломанных предметов целиком отправляется в мусор. Насколько мы близки в этом аспекте с нашими предшественниками? Постараемся разобраться, чем руководствовались древние обитатели стоянки Ручей Смолокурный при кардинальном переоформлении сломанных орудий и как часто прибегали к этой практике.

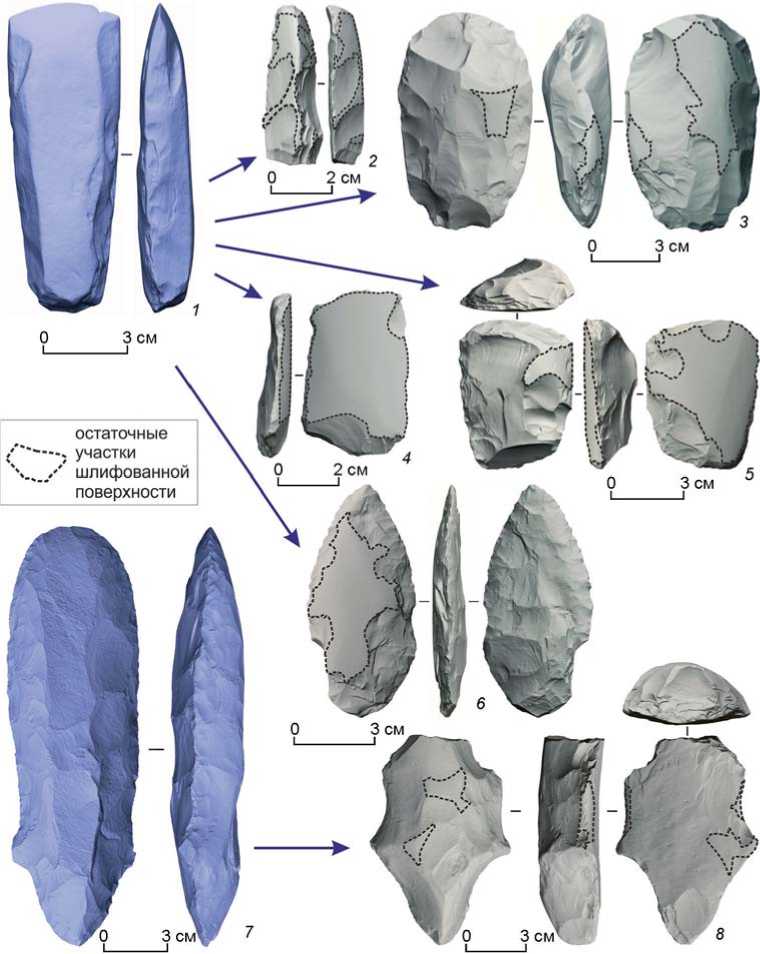

Обратимся к результатам анализа каменной коллекции неолитического горизонта. Чтобы распознать в артефакте переоформленное орудие, оно должно сохранить элемент первичного изделия, а также обладать достаточным размером, чтобы искомый элемент был различим. С учетом обозначенных требований следует подробно рассмотреть шлифованные изделия стоянки Ручей Смолокурный в контексте переис-пользования. За исключением единичных фрагментов украшений и ножей (?), древние обитатели применяли технику шлифовки в отношении крупных орудий: тесла разных форм и размеров, долотовидные орудия (стамески), топоры, песты. Такие предметы нередко обнаруживают в неолитических слоях стоянок бассей-нар. Ангары [Липнина, Лохов, Медведев, 2013; Богучанская археологическая экспедиция, 2015]. Важно отметить, что шлифование - завершающий этап создания орудия, и повреждение предмета на этой стадии маловероятно. Следовательно, все значительные дефекты шлифованные орудия получали в процессе целевой эксплуатации и лишь потом меняли форму и назначение. Логично предположить, что переис-пользованию подвергались и каменные орудия, выполненные исключительно с помощью ударной техники. Но если на вторичном изделии не сохранилось ярких маркирующих элементов от оригинального артефакта, доказать почти очевидный факт переоформления невозможно. С другой стороны, при использо- вании ударной техники поломка могла произойти на любой стадии изготовления, а значит вторичное изделие могло унаследовать яркий элемент так и не созданного орудия. Шлифовка, напротив, хорошо видна даже на небольших фрагментах и подтверждает, что перед нами часть некогда более крупного, законченного изделия.

Большинство шлифованных изделий на стоянке Ручей Смолокурный имеют морфологическое сходство, однако количество и сохранность предметов разнятся. Полно стью целые шлифованные орудия единичны (тесла разных размеров - 3 экз.), зато более многочисленны фрагменты подобных артефактов (14 экз.), а также крупные сколы и обломки со следами шлифовки (31 экз.). Примечательно, что шлифованные участки поверхности обнаружились и на артефактах, морфологически и функционально далеких от тесел или топоров: нуклеусы для пластин и пластинок (4 экз.), скребки (3 экз.), скребла (2 экз.), оббитые долотовидные орудия (5 экз.), струг (1 экз.), листовидный бифас (1 экз.).

Рассмотрим чуть более подробно категории артефактов, полученных в результате переоформления и повторно использованных.

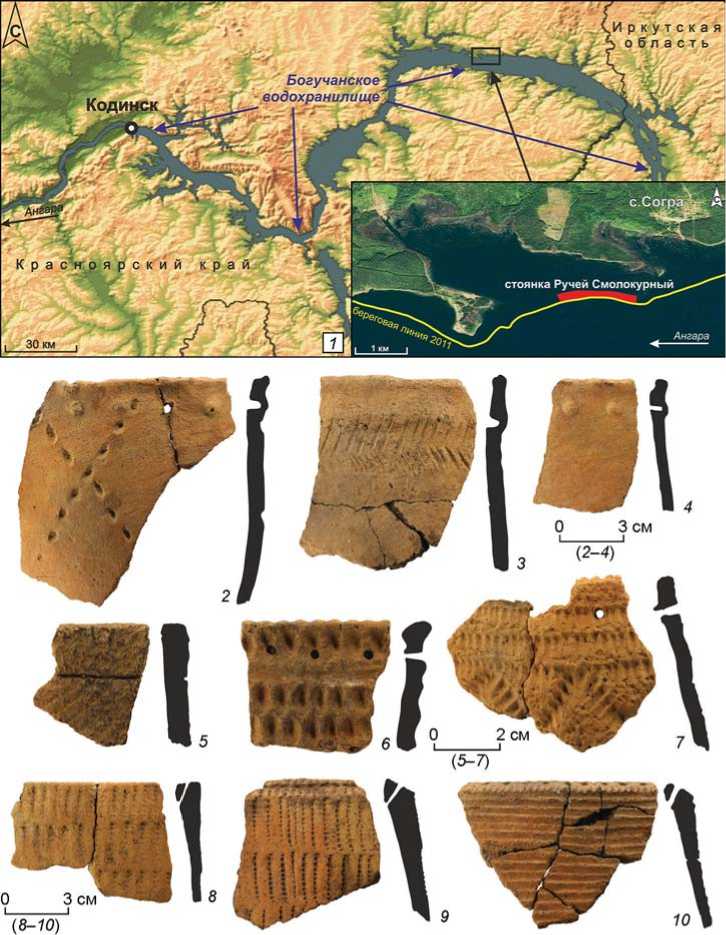

Нуклеусы. Торцовый нуклеус для пластинок и микропластин (рис. 2, 2 ), на одной из латералей сохранилась гладкая шлифованная поверхность. Судя по размеру и форме шлифованного участка, произведено из медиальной части тесла (рис. 2, 1 ). Дистальная часть тесла (топора?), слом после фрагментации был использован как ударная площадка, с которой реализованы несколько снятий (рис. 2, 3 ). Нуклеусы для пластинок и микропластин (рис. 2, 7 , 8 ) переоформлены из фрагментов долота (стамески) (рис. 2, 6 ). Есть вероятность, что после поломки использовались в качестве долотовидных орудий и пластинчатые снятия -результат утилизации, а не целевого расщепления. Нуклеус для пластин (рис. 2, 5 ) - тот редкий случай, когда переоформление зафиксировано на нешлифованном предмете. Основой послужила заготовка тесла (рис. 2, 4 ), что ярко иллюстрируется формой изделия и характерными сколами на контрфронте. Результатом такого переиспользования стал единственный в коллекции плоский нуклеус для пластин с двугранной ударной площадкой.

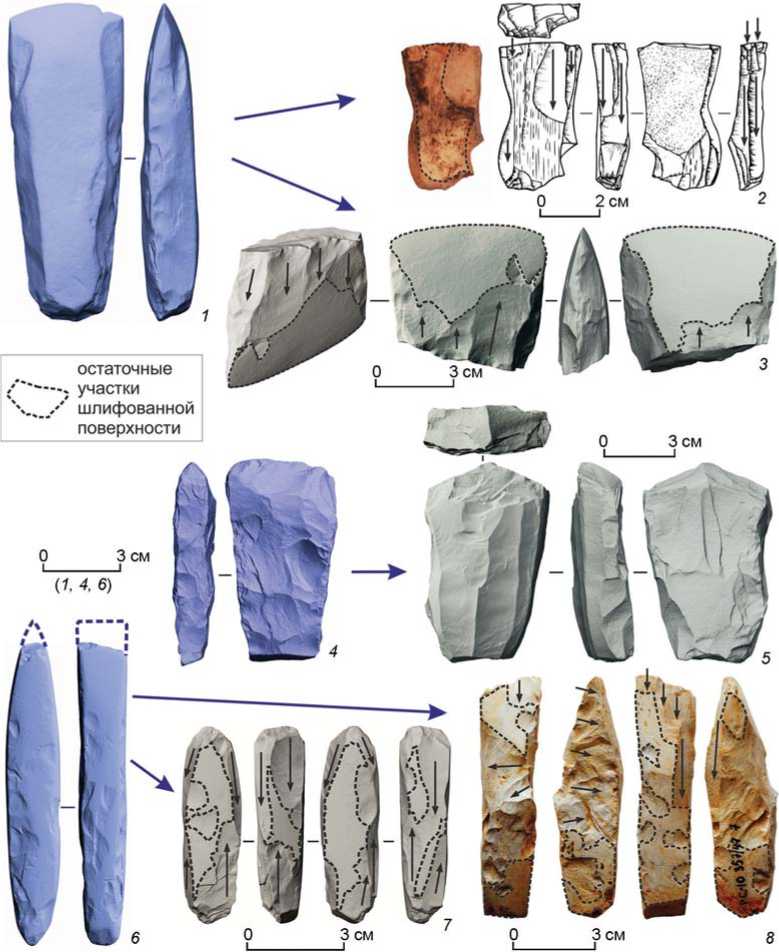

Скребки. Узкий концевой скребок на пластинчатом сколе (рис. 3, 2 ), основой послужила часть продольного края тесла (рис. 3, 1 ) или топора, поскольку на вторичном орудии сохранилось шлифованное ребро. Скребки концевые на сколах отщеповых пропорций (рис. 3, 4, 5 ), судя по выпуклости остаточных шлифованных участков основой их создания являлись медиальные фрагменты тесел или топоров (рис. 3, 1 ).

Долотовидные. Массивное долотовидное орудие (рис. 3, 3 ), оформлено на основе крупного шлифованного орудия. При помощи 3П-моделирования произведен анализ остаточных шлифованных поверхно-

Рис. 2. Использование сломанных орудий.

1, 4, 6 – первичные изделия; 2, 3, 5, 7, 8 – результат переоформления, нуклеусы (стрелками показаны сколы, перекрывающие шлифованные поверхности).

стей (взаимное расположение, кривизна, углы между плоскостями), а также сопоставление с предполагаемым аналогом первичного изделия. Результат показал, что первичное изделие было в 1,5 раза крупнее и в 2 раза массивнее, чем самое крупное целое тесло, обнаруженное на стоянке. В коллекции присутствуют морфологически близкие долотовидные орудия (4 экз.), однако уступающие в размерах описанному выше изделию.

Листовидный бифас . Единственный экземпляр (рис. 3, 6 ), выполненный на основе медиальной части крупного шлифованного тесла или топора (рис. 3, 1 ).

Струг. Массивное орудие (рис. 3, 8), переделанное из фрагмента крупного топора «с ушками» (рис. 3, 7), имеющего многочисленные аналогии с неолитическими материалами Приангарья и Прибайкалья [Липни-на, Лохов, Медведев, 2013]. На струге присутствуют шлифованные участки, но, вероятнее всего, это за-полировка от крепления, сформировавшаяся в процессе эксплуатации первичного орудия. Перед нами еще один редкий, но яркий пример переоформления нешлифованного изделия.

Результаты и заключение

Таким образом, немногочисленность целых шлифованных изделий и большое количество их фрагментов говорит об интенсивном использовании орудий до

Рис. 3. Использование сломанных орудий.

1, 7 – первичные изделия; 2–6, 8 – результат переоформления ( 2, 4, 5 – скребки, 3 – долотовидное, 6 – листовидный бифас, 8 – струг).

момента поломки или истощения. Отсутствие крупных фрагментов изделий с нереализованным потенциалом переоформления вместе с многочисленными сколами и обломками со следами шлифовки, а также разнообразие орудий на базе шлифованных предметов – все это свидетельствует о развитой традиции повторного использования сломанных орудий у неолитических обитателей стоянки.

Наиболее вероятно, что формирование стабильной традиции кроется в отсутствии избытка на данной территории даже такого распространенного сырья, как песчаник. Наблюдался определенный дефицит высококачественного сырья (кремень, халцедон), являвшегося основой для производства пластинчатых заготовок. В условиях такой нехватки пластины скалывали с фраг- ментов тесел, заведомо зная, что качество сырья ниже и орудия прослужат не долго. При переиспользовании массивных дефектных орудий экономилось время на поиск сырья и его первичную подготовку – стадия преформы, по сути, оказалась уже пройденной, а участок слома можно было использовать как площадку для скалывания или переоформления. По аналогии со шлифованными орудиями переделке подвергались изделия, выполненные с помощью ударной техники. Однако доказать это очень сложно, так как в процессе обработки редко формируются яркие маркирующие элементы, такие как остаточная шлифованная поверхность.

Переделка и повторное использование утративших полезность предметов – хорошо известный прием, существующий с палеолита до наших дней, однако на примере переоформления шлифованных орудий он иллюстрируется особенно ярко. В результате изучения неолитических материалов стоянки Ручей Смолокурный можно сделать вывод, что использование практики переоформления не было кратковременным решением. Оно являлось повседневным закономерным этапом существования орудий и практиковалось на территории Северного Приангарья в течение длительного времени.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы О повторном использовании сломанных орудий в неолите Северного Приангарья по материалам стоянки Ручей Смолокурный (работы 2010-2011 годов)

- Бердников И.М Ключевые аспекты историко-культурных процессов на юге Средней Сибири в эпоху неолита (по материалам керамических комплексов) // Изв. Иркут, гос. ун-та. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. -2013. - № 1 (2). - С. 203-229. EDN: QBKEHV

- Бердников И. М., Лохов Д.Н Сетчатая керамика аплинского типа // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2013. - № 2 (3). - С. 72-83. EDN: RXBVLL

- Богучанская археологическая экспедиция: очерк полевых исследований (2007-2012 годы) / А.П. Деревянко, А.А. Цыбанков, А В. Постнов, В.С. Славинский, А.В. Выборнов, И.Д. Зольников, Е.В. Деев, А.А. Присекайло, Г.И. Марковский, А.А. Дудко. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - Т. 1. - 564 с. - (Тр. Богучанской археологической экспедиции). EDN: UNZNJT

- Леонтьев С.Н., Герман П.В. Керамика аплинского типа в археологических материалах острова Сергушкин (Северное Приангарье) // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая. - Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2016. - Т. 1. - С. 66-73. EDN: ZQXNGL

- Леонтьев С.Н., Герман П.В. Керамика эпохи бронзы памятников острова Сергушкин (Северное Приангарье) // Древности Приенисейской Сибири. - Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2019. - Вып.10. - С. 108-122. EDN: BCQYSB

- Липнина Е. А., Лохов Д.Н., Медведев Г.И. О каменных топорах "с ушками" - цапфенных топорах Северной Азии // Изв. Иркут, гос. ун-та. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2013. - № 1 (2). - С. 71-101. EDN: QBKEFD

- Марковский Г.И. Результаты полевых исследований стоянок Кода-2, Ручей Смолокурный, Мыс Столбы в Северном Приангарье // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - Т. 16. - С. 555-558. EDN: OXDYRD

- Марковский Г.И., Дудко А. А. Результаты полевых исследований стоянок Ручей Смолокурный и Мыс Столбы в 2011 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2011. - Т. 17. - С. 437-442. EDN: OWFXPP

- Стоянка Пашина в Северном Приангарье (исследования 2008-2009 годов) / А.Е. Гришин, Ж.В. Марченко, Ю.Н. Гаркуша, Д.А. Гурулев, С.В. Шнайдер, Н.А. Кулик, С.К. Васильев, Е.А. Кербс. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. -Т. 2. - 168 с. - (Тр. Богучанской археологической экспедиции). EDN: YOHWDJ