О применении барицентрического метода в численном решении внутренней задачи электродинамики

Автор: Полянский И.С.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные особенности применения барицентрического метода в численном решении внутренней задачи электродинамики с выделением ограничений метода и его основных этапов. Изложены методы нахождения гармонических барицентрических координат для односвязной однородной области анализа с кусочно-линейной границей. С использованием гармонических барицентрических координат определены соотношения по заданию аппроксимирующих неизвестный скалярный или векторный потенциал в области анализа функций. С целью обеспечения наглядности и определения предпочтительности применения барицентрического метода представлен алгоритм решения внутренней задачи электродинамики зеркальной антенны, включающей один источник электромагнитного поля (облучатель) и рефлектор. Приведены примеры численного расчета плотности тока на поверхности рефлектора барицентрическим методом в зависимости от порядка аппроксимации. Выделены достоинства и недостатки барицентрического метода.

Барицентрический метод, численное решение внутренней задачи электродинамики, гармонические барицентрические координаты

Короткий адрес: https://sciup.org/140256055

IDR: 140256055

Текст научной статьи О применении барицентрического метода в численном решении внутренней задачи электродинамики

Барицентрический метод (БМ) относится к вариационным методам (методы конечных разностей, конечных элементов, импедансного аналога электромагнитного пространства [1]), применяемых для прямого численного решения уравнений электродинамики вида:

V2Ф + к2Ф = 0; V2 A + к2 A = 0;

„ 2 - а2 A -

V A - еаца 5" = -цаJ , dt2

где Ф и А являются либо электродинамическими скалярным и векторным потенциалами, либо определяют продольную составляющую вектора и непосредственно вектор напряженности электрического E или магнитного Й поля; к — волновое число; б a и ц a — диэлектрическая и магнитная проницаемости среды соответственно; J — плотность тока.

Идея БМ [2; 3] и его отличие от известных методов вычислительной электродинамики состоит в обобщении процедуры аппроксимации потенциала при численном решении внутренних задач Дирихле и Неймана без разбиения области анализа Q на элементарные подобласти. Допущения БМ связаны с тем, что: 1) решение формируется в барицентрической системе координат Z1 (P) , Z2 (P) , ..., Zn (P), позволяющей однознач- но определить точку аффинного пространства P ей через точечный базис Pi, P2, ..., Pn — вершины Q; 2) Q — односвязная однородная область с кусочно-линейной границей

N г = U Г n, n=1

где Г n = { e n t + P , t е [ 0, 1 ] } при e n = P n + 1 - P n .

Основной этап БМ состоит в определении барицентрических координат (БК) для Q, которые должны удовлетворять свойствам [4; 5]:

N

-

1) ^ Z n ( P ) P n = P ;

n = 1

-

2) Z n > 0 ( n = I? N ) ;

N

-

3) Z Z n = 1;

n = 1

-

4) AZ n = 0 при

Z„( P -) = 5 n ' =|1, n = n’ (n , n е (1? N } ). nn n

[0, n * n ,

Методы определения гармонических БК основаны на: 1) геометрическом подходе [5] – построение проекций Г n на дуги единичной окружности B 0, положение которой определяется из решения задачи конформного отображения Q на B 0 (решение задачи конформного отображе-

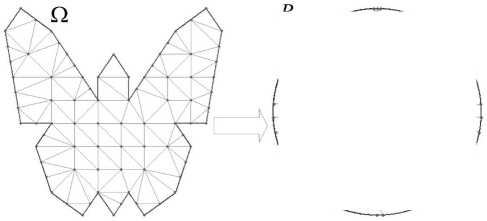

Рис. 1. Пример решения задачи конформного отображения Q на B q

h — 1

Wh, m =П( v — m )( m + 1 + v)( v + 1)—2, v=0

W = 1, R = P — P и выполнении условий 0,m n,n n n n * n', n + 1 * n' и n * n' + 1 [8]:

c n , n ‘ m , m '

m + m '+ 1

z Im b

I

ния предлагается осуществлять методами [6; 7], пример решения задачи представлен на рис. 1);

2) аналитическом подходе, который рассмотрен в [8] и связан с решением задачи Дирихле:

I R n , n

+ I ----

V e n

h = 1 h Г

ln

h

I R n , n + 1 I — ------

V e n J

1 n,n' - ln h—1, m, m

( R .

R n + 1, n

V vn , n J

ln

V

h

+ z 1

v = 1

(R . , . Rn + 1, n + 1

R

R n + 1, n '+ 1 R n + 1, n - .

v

— e n

v R.

V

■ n , n ' v

h

+z v

— e

v R.

^^^^^^в

+

Av D

' n , n ' + 1

;

AZ n ( P ) = 0, P e Q;

Z n ( P ) = t , P e Г n — 1 ;

Z n ( P ) = 1 — t , P еГ n ;

Z n ( P ) = 0, P еГ \ {Г n — 1 , Г n } •

Решение задачи (1) при задании Qc С

в [8]

^

Dn , n -, = m , m

J 7

определено ношением

приближенно-аналитическим соот-

Г L ( m —1V 2 J

—2 z

v = 0

m + m '+ 1

X z в h=1

2 ( m — 2 v ) — 1 ( 2 v + 1 ) ( m — v )

’h —-1, m — 2 v — 1, m ', m > m ;

0, m < m ';

NM

Z M (P ) = X- zz 2m+1Q Qm X 2n n =1 m=0

‘

Bn, h, m, m h + 1

A (

z v=0 V

x|2 P

—

P n -

—

m + m'

n , n ‘ J

r

v

X

en'

n

1 I X n , m ,

х W h

, — ■

v , m '

обладающим экспоненциальной скоростью димости

схо-

IZ n ( P ) — Z M ( P )[

const M 2 M

<------------------ 1 •

I c ( 2 M + 1 ) V 2 M + 3

В выражениях (2), (3) ||»| C определяет норму в пространстве функция из С ( [0,1] ) ; const поло-

Для случаев наличия особенностей в (4) вспомогательные переменные C m ’ nm вычисляются с использованием следующих выражений при выполнении соответствующих условий:

1) n * n -, n + 1 * n - и n = n ' + 1 [8]:

жительна и не зависит от M ; Qm ( x ) —

многочлен

Лежандра второго рода [9]; XXn = ( E + T )

1 Un

–

блочный вектор размера N = N ( M + 1 ) , составленный из элементов X n - m ; E — единичная матрица размера N x N ; Un — блочный вектор размера N , составленный из элементов

cn, n - = m, m ‘ m+m '+1

= z Im b h=1

) n '+1, n' h — 1, m , m'

(

, ln

V

R n + 2, n -+ 1 "

Rn '+ 2, n' ,

+

n

U n ', m =

1, ( n = n ' v n = n ' — 1 ) л m = 0,

-^3, n = n л m = 1, 1/3, n = n' — 1 л m = 1,

0, в др. случаях;

T — блочная матрица размера N х N, составленная из элементов m+m'

tn, n = l—1----V2mA1 x m, m

, П x/2m' + lfc n,n', +Dn, n'l m, m^ m, m ,

где при обозначении

h

I R n + 1, n I

+ I -----“ I X

V — e n '+ 1 J

X

ln

R n + 2, n

R n '+1 n -

h

z v

—

v

v R.

I! — 1 h

JJ

;

2) n * n ‘, n + 1 = n ‘ и n * n ' + 1 [7]:

Cn, n = m, m ‘ m+m '+1 ""

= z Im b h=1 L

h

) n, n+1 I Rn+1, n+2 I , ln -------- + h—1, m, m

V V e n J

h

X

v = 1

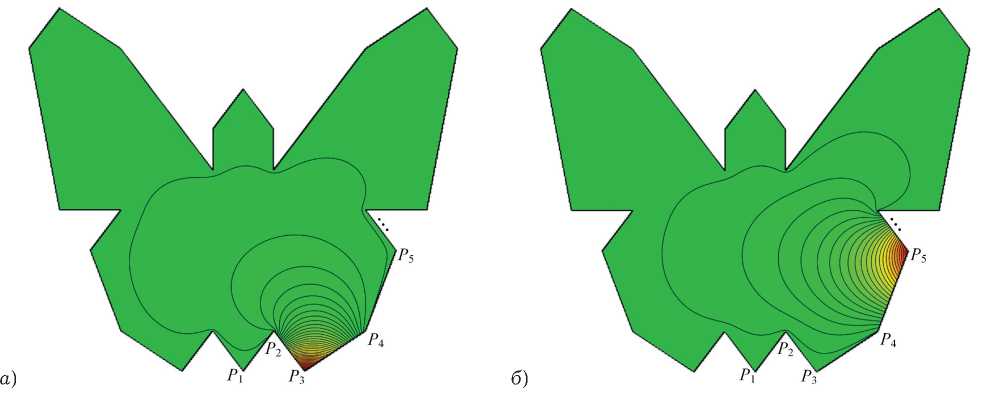

Рис. 2. Пример линий уровня БК Z 3 ( а ) и Z 5 ( б ) для вогнутого многоугольника

ln

R n + 1, n + 2

ч R n , n + 2 7

+

h

У1

v = 1 v

- e

n

A v 1)

4 R n , n + 2 7

Суть формирования соотношения (2) по заданию гармонических БК по [8] состоит в следующем. Выражение (2) определяет решение задачи Дирихле (1) методом Фредгольма при представлении Z n в качестве логарифмического потенциала двойного слоя. Формируемое уравнение Фредгольма второго рода относительно неизвестной функции плотности потенциала на Г определяется при численном решении интегрального уравнения методом PG-ядер [10]. Ядро

1 Г е„, )

К (t, s) = Im ---------n--------- n,n п I ent + Pn - en's - Pn

Точность определения БК зависит от выбора M , при этом высокая сходимость (3) обуславливает высокую точность решения (2) уже при небольших M e [ 5; 8 ] . В подобной постановке БК Z n определяют функцию формы Q относительно вершины Pn (рис. 2).

Затем в БМ с учетом выбранного правила нахождения гармонических БК задается аппроксимация неизвестного потенциала [2; 3; 11]. На-

пример, аппроксимация

ф( P )= У *!> j a j (P) jeM p скалярного потенциала Ф (P) (P e Q; Фj — коэффициенты аппроксимации) для учета граничных условий на Г (различны при представлении в

интегрального уравнения представляется суммой многочленов Лежандра первого L m ( x ) и второго Q m ( x ) рода:

-2

К n , n ' ( t , s ) = — У ( 2 m + 1 ) L m ( 2 s - 1 ) x П m = 0

T In I 9 e n t + R n , n ' x Im I Q m I 2--------—

e n '

-

при условии

Im I Q m

2 e n t + R n , n ' . en'

- 1

= 0

качестве Ф ( P ) продольной составляющей ров электрического и магнитного полей) быть задана через:

-

1) полиномы Лагранжевого типа [12]: N

«j (P ) = П4 (P);

n = 1

jn a in (P ) = П т (p Z n (P)- k + 1).

k=0 k jn > 0; a0 (x) = 1;

-

2) полиномы типа Лежандра:

N a i(P ) = ПаР - in (P);

векто- может

для n = n' . В постановке такого решения соотношения (4)–(6) задают аналитическое представ-

ление интеграла z-Im+m' cn,n- + Dn,n-m, m m, m

n = 1

«rn ( P ) = Vm L0,i m J (- 1 ) k ( 2 m - 2 k ) !

mV ’ m ^n k !( n - k )!( n + 1 - 2 k )!

k = 0

x

1 I

= J L m - ( 2 s - 1 ) Im I Q m

- 1 ^

2 e n t + R n , n '

e n '

-

1 I ds .

x[ ( 2Z n ( P ) - 1 ) n + 1-2 2

m

-

V2 m + 1V2 m + 3 [1, m = 0;

2 m + 1

V4 m - 2, m > 0;

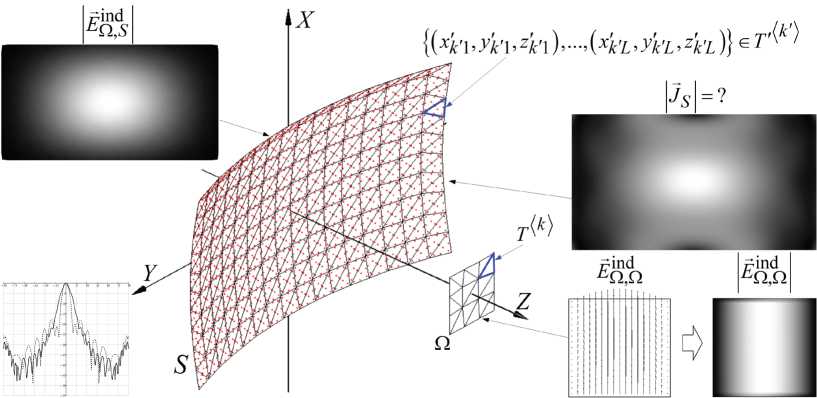

Рис. 3. Пример геометрического представление зеркальной антенны в решении внутренней задачи электродинамики

3) полиномы типа Бернштейна:

N j P )=П"’. (P);

n = 1

“3. ( P ) = j^ « n ( P )) jn- jn !

Здесь p e N — порядок аппроксимации (харак- теризует точность последующего численного решения);

M p = j j = ( jb j 2 ,..., j . ,-.., j N ) :

jn e ^ jn ^ 0, E jn = P [ n e[1; N ]

– множество мультииндексов j . Аппроксимация

A (P )= E A je j (P) jeMp векторного потенциала A (x) (P e Q; Aj — коэффициенты аппроксимации) задается через БК либо при дифференцировании по соответствующей поперечной координате полиномов (7)–(8)

при задании с их помощью аппроксимации продольной составляющей, либо при обобщении свойств краевых базисных векторных функций

Неделека [2]:

N

в j (P)= Ea jn (P)®n (P), n =1

j n > 0

где

N

j ( p )=a j ( p )nj ( p );

n '= 1

n ^ n '

a j ( P ) — сдвинутый полином Лагранжевого типа [13];

® n ( P ) = [C n ( P ) VZ n + 1 ( P ) -

-Z n + 1 ( P ) VZ n ( P ) ] P n + 1 - P n l

– дифференциальная форма Уитни.

Дальнейшее численное решение волновых уравнений БМ производится аналогично известным вариационным методам и состоит в сведении исходной задачи к системе линейных уравнений (для уравнения Гельмгольца) или обыкновенных дифференциальных уравнений (для волнового уравнения Даламбера).

Также БМ применим для решения сингулярных интегральных уравнений, например формируемых в задачах анализа характеристик зеркальных антенн [14] с учетом постановки модельной задачи дифракции электромагнитной волны на ограниченном тонком экране S [15]:

4n i K E tan = v jj ^ ( v ■ .7 ) dS + JJ к2.7^ dS , (11)

SS где T = e iKr r^lr - ?'| — функция Грина (r и ?' — радиус-векторы точек наблюдения и источника соответственно); T^tand — тангенциальная составляющая наводимого электрического поля на S.

Для численного решения задачи вида (11) в БМ задается аппроксимация неизвестной функции плотности тока соотношением

. ( P ) = E . j Y j ( P ) , j eM p (12)

Yj (P ) = Й0 ( P )xB j (P ), где тг0 (P) — орт вектора нормали в точке интегрирования P на S.

Затем подстановка аппроксимации (12) в (11) позволяет свести исходное интегральное уравнение к решению системы линейных уравнений по

1,6Х — по Y

Рис. 4. Геометрическое представление анализируемой зеркальной антенны определению Jj — коэффициентов аппроксимации (12).

Пример более подробного решения задачи (11) рассмотрим при описании следующего алгоритма решения внутренней задачи электродинамики зеркальной антенны, включающей один источник электромагнитного поля – облучатель с раскрывом Ω и рефлектор S с раскрывом Ω′ (рис. 3).

Шаг. 1. Разбиение раскрывов Ω и Ω′ на K и K ′ треугольн ых элем ент ов T k и T ′ k соответственно ( k = 1, K , k ′= 1, K ′) при построении триангуляции Делоне с учетом того, что размер треугольной области ≤λ [16] (λ – длина волны).

Шаг. 2. Выбор в k , k ′-х треугольных областях положений узловых точек интегрирования Pk ′′ l = ( x k ′ ′ l , yk ′ ′ l , zk ′ ′ l ) ∈ T ′ k , Pkl = ( xkl , ykl , zkl ) ∈ Tk ( l = = 1, L , где L – число точек интегрирования на отдельном треугольном элементе) при определении для l -х точек соответствующих весов al [17].

Шаг. 3. По заданному распределению поля в раскрыве облучателя E — Q'q (поле источника) в точках интегрирования Pk ′′ l определить напряженность электрического поля в ракрыве рефлектора S , наведенного Q, — E kn d = E qS ( Pi ) . Решение выполняется с учетом приближений метода дискретных источников [18] и заданного разбиения области Q при E k n = E n n q ( E k ) :

KL ind ind 0 k

E k ′ l ′ = ∑∑ ( E k , l E k , l , k ′ , l ′ Ψ k , l , k ′ , l ′ a l T ) , k = 1 l = 1

где T k – удвоенная площадь k -го треугольника области Ω; Ψ k , l , k ′, l ′ – функция Грина, вычисленная о тн осительно положения точек Pk ′′ l ′ и Pkl при l ′ = 1, L ;

E— 0, l, k', l' = E—k, l, k', l'/Ek, l, k', l' | при Ek, l, k', l' = H0, l, k', l' x nk, l, k', l',

H l 0, l , k', l' = H l k, l , k ', l '/ H k, l , k ', l 'I,

-

1=1 k , l , k', l' = ri k , l , k', l '/ji^ k , l , k', l '|,

—

Π k , l , k ′ , l ′ = P k ′ ′ l ′ - P kl ,

-

— — 0 — ind

H k , l , k ′ , l ′ = Π k , l , k ′ , l ′ × E k , l 0 ,

/I E k n l d|.

^ indg — ind

E k , l 0 = E k , l

Шаг 4 . Определить для заданного положения точек интегрирования Pkl = ( xkl , ykl , zkl ) ∈ Tk , Pk ′′ l = ( xk ′′ l , yk ′′ l , zk ′′ l ) ∈ T ′ k на ω и S значения ап-

-

—(Q) — s)

проксимационных функций γ j , γ j по правилу — (Q) —AS j

-

(12) и дивергенций ∇⋅ γ j , ∇⋅ γ j . Затем вычислить значения функции Грина Ψ и ее градиента ∇ Ψ относительно положения точек Pk ′′ l , Pk ′′ l ′. При вычислении значений ^ ( r, r' ) и V^ ( r , — ‘ ) в пределах одного и того же треугольного элемента при r ^ r' может возникнуть ситуация деления на нуль. чтобы этого избежать по аналогии с [19] в первом приближении предлагается разносить внутренние точки численного интегрирования, определяя их в пределах треугольника для различных ортогональных многочленов (Лежандра, Гегенбауэра, чебышева и пр.) с последующим использованием при численном интегрировании соответствующих квадратурных формул [20].

Шаг 5. Для определенных значений E qQ , E o n' S ,

—Q) — ( S) — (Q) — S

γj , γj , ∇⋅γj , ∇⋅γj , Ψ, ∇Ψ в соответствую- щих точках интегрирования с использованием Tk , выбранных квадратурных формул [20] и T k , T′ k , al составить соответствующую (11) систему линейных уравнений и вычислить искомый *

— вектор коэффициентов J аппроксимации из (12).

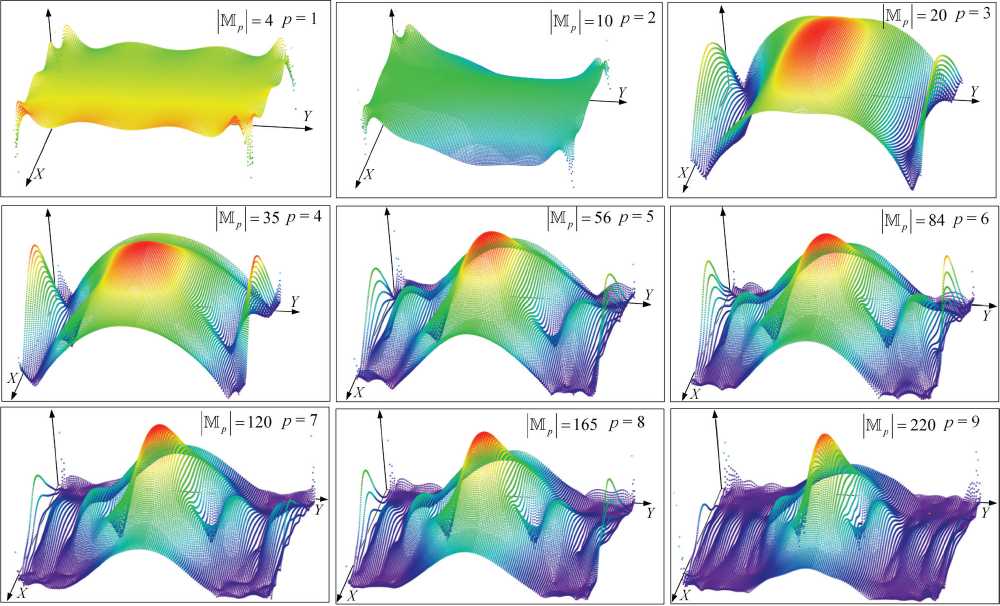

Точность численного решения внутренней задачи электродинамики в БМ определяется размерностью составляемой системы линейных уравнений, которая характеризуется мощностью множества мультииндексов |М р | при задании порядка аппроксимации p е N . На рис. 5 представлены изменения рассчитываемой J | на поверхности плоского рефлектора (рис. 4) от p при численном решении задачи (11) БМ с представлением числа узловых точек |М р |.

Рис. 5. Изменение расчета , 1 на поверхности плоского рефлектора от p

Основное достоинство БМ связано с тем, что он в сравнении с известными методами при одинаковом порядке аппроксимации позволяет существенным образом (от 2,5 до 5 раз) повысить точность численного решения внутренней задачи электродинамики [2; 3; 11; 12].

Основной недостаток состоит в сложности решения задачи определения гармонических БК для Ω, которая возрастает в случае если Ω является многосвязной областью и сложной относительно геометрической формы структурой.

Список литературы О применении барицентрического метода в численном решении внутренней задачи электродинамики

- Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. Построение алгоритмов для решения двумерных задач электродинамического анализа систем с произвольным распределением диэлектрической и магнитной проницаемостей на основе метода импедансных сеток // Радиотехника и электроника. 2001. Т. 46. № 4. С. 389-413.

- Полянский И.С. Векторный барицентрический метод в вычислительной электродинамике // Труды СПИИРАН. 2017. № 2(51). С. 206-222.

- Полянский И.С., Пехов Ю.С. Барицентрический метод в решении сингулярных интегральных уравнений электродинамической теории зеркальных антенн // Труды СПИИРАН. 2017. № 5(54). С. 244-262.

- Полянский И.С. Барицентрические координаты Пуассона для многомерной аппроксимации скалярного потенциала внутри произвольной области (Часть 1) // Вестник СГТУ. 2015. № 1(78). С. 30-36.

- Полянский И.С. Барицентрические координаты Пуассона - Римана // Труды СПИИРАН. 2016. № 6(49). С. 32-48.

- Радыгин В.М., Полянский И.С. Модифицированный метод последовательных конформных отображений наперед заданных многоугольных областей // Вестник ТГУ. Математика и механика. 2016. № 1(39). С. 25-35.

- Радыгин В.М., Полянский И.С. Методы конформных отображений многогранников в R^3 // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2017. № 1(27). С. 60-68.

- Ильинский А.С., Полянский И.С. Приближенный метод определения гармонических барицентрических координат для произвольных многоугольников // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2018 [принята к публикации]

- Бейтмен Г., Эрдейн А. Высшие трансцендентные функции. Гипергеометрическая функция, функция Лежандра / пер. с англ. Н.Я. Виленкина. М.: Наука, 1965. 296 с.

- Краснов М.Л. Интегральные уравнения. (Введение в теорию). М.: Наука, 1979. 408 с.

- Архипов Н.С., Полянский И.С., Степанов Д.Е. Барицентрический метод в задачах анализа поля в регулярном волноводе с произвольным поперечным сечением // Антенны. 2015. № 1(212). С. 32-40.

- Полянский И.С. Барицентрический метод в задаче оптимального управления формой отражающей поверхности зеркальной антенны // Математическое моделирование. 2017. № 11(29). С. 140-150.

- Graglia R.D., Peterson A.F. Higher-Order Techniques in Computational Electromagnetics. Mario Boella Series on Electromagnetism in Information and Communication. Edison: SciTech Publishing, 2016. 392 p.

- Клюев Д.С., Соколова Ю.В. Расчет характеристик зеркальных антенн методом гиперсингулярных интегральных уравнений // Радиотехника и электроника. 2015. Т. 60. № 1. С. 38-44.

- Ильинский А.С., Смирнов Ю.Г. Дифракция электромагнитных волн на проводящих тонких экранах. М.: ИПРЖР, 1996. 176 с.

- Архипов Н.С., Полянский И.С., Степанов Д.Е. Представление отражающих поверхностей антенной системы в задачах анализа и синтеза зеркальных антенн методом физической оптики // Телекоммуникации. 2014. № 7. С. 15-21.

- Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. М.: Изд-во физ.-мат. лит., 2002. 472 с.

- Еремин Ю.А., Свешников А.Г. Метод дискретных источников в задачах электромагнитной дифракции. М.: Изд-во МГУ, 1992. 182 с.

- Медведик М.Ю., Смирнов Ю.Г., Соболев С.И. Параллельный алгоритм расчета поверхностных токов в электромагнитной задаче дифракции на экране // Выч. мет. программирование. 2005. Т. 6. № 1. С. 99-108.

- Никольский С.М. Квадратурные формулы; 2-е изд. М.: Наука, 1974. 224 с.