О применении электроосмоса при защите от подтопления земель

Автор: Сологаев В.И.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 3 (27), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена методология прогнозов и моделирования электроосмотической фильтрации подземных вод в почвах и грунтах при защите от подтопления в городском строительстве и сельском хозяйстве. Целью исследования является получение постановочных задач в виде исходных дифференциальных уравнений совместного процесса движения воды и электрического тока. Научная новизна статьи содержится в постановке задач фильтрации подземных вод под совместным влиянием градиентов напора и электроосмоса. Отталкиваясь от феноменологических законов электроосмоса и Дарси, введены практически важные допущения и границы их применимости. При этом произведена привязка теории к практике гидрогеологических работ в условиях подтопляемых земель. На примере лабораторного определения электроосмотической водоотдачи грунта в ходе инженерных изысканий найден коэффициент электроосмотической водоотдачи грунта, который был встречен на забое щитовой проходки 1-й линии Омского метрополитена. Данный пример показал, что водоотдача грунта при воздействии на него постоянного электрического тока увеличивается почти в пять раз в результате эффекта электроосмоса. Этот важный момент надо всегда иметь в виду при возникающей потребности в повышении эффективности защиты от подтопления, особенно в условиях нестационарной фильтрации. Исследование проведено с теоретическими выкладками на примере города Омска. Рассмотрена нестационарная электроосмотическая фильтрация подземной воды в грунтах оснований. Электроосмотическое водопонижение рекомендовано совмещать с ва-куумированием грунта. При наложении полей гравитационных напоров и постоянного электрического тока во влажном грунте происходит фильтрация с суммарной скоростью. Сформулированы необходимые для практики дифференциальные уравнения гравитационно-электроосмотической фильтрации. Решены постановочные задачи в виде исходных дифференциальных уравнений совместного процесса движения воды и электрического тока.

Фильтрация, электроосмос, дифференциальные уравнения, подземная вода, защита от подтопления

Короткий адрес: https://sciup.org/142199356

IDR: 142199356 | УДК: 69.034.96

Текст научной статьи О применении электроосмоса при защите от подтопления земель

Эффект электроосмоса (электроосмотической фильтрации) состоит в том, что при пропускании постоянного электрического тока через обводненный грунт или пористый материал вода устремляется к отрицательно заряженному катодному электроду. Например, подсоединив катод к стальной вакуумной скважине в глинистом грунте, а анод – к стальной трубе или профилю, забитому в грунт неподалеку от скважины, при включении источника постоянного тока можно существенно повысить степень осушения и закрепления обводненного грунта основания на объекте промышленного, гражданского, дорожного или сельскохозяйственного строительства.

Объекты и методы

Закон электроосмоса для воды связывает скорость переноса влаги V э (м/сут) с коэффициентом электроосмотической фильтрации пористой среды k э (м2/(В∙сут)), разностью потенциалов постоянного тока Δ U (В) и длиной пути фильтрации L (м) так [1–5]:

V э = k э ∙ U / L . (1)

Закон (1) является феноменологическим, так как коэффициент электроосмотической фильтрации k э надежно определяется лишь опытным путем. Имеются попытки теоретического обоснования электроосмоса, а также подробная библиография по электроосмосу [5]. К.П. Тихомолова рассмотрела электроосмос как физико-химическое явление в системах упорядоченных капилляров: от одиночного капилляра до порошковых многослойных диафрагм [5]. В таком представлении электроосмос имеет значение для изучения локальных эффектов, в основном для промышленных технологий. Для технологий защиты от подтопления, в частности для строительного водопонижения, применяют феноменологическую теорию электроосмоса [1–4], когда коэффициент k э определяют в ходе инженерных изысканий. Именно эта теория и принята в нашей работе для расчетов и моделирования электроосмотического водопонижения.

По данным Б.П. Горбунова, Б.Ф. Рельтова, Р.Ж. Балли, Б.А. Ржаницына, А.А. Мухина, Р.С. Зиангирова, Л. Казагранде, А. Пиасковского, Г.М. Ломизе и Г.Н. Жинкина [1] коэффициент электроосмотической фильтрации для различных грунтов находится в пределах k э ≈ (0,5–13,0) ∙ 10–5 см2/(В∙с) ≈ (0,43–11,2) ∙ 10–4 м2/(В∙сут), чаще всего k э ≈ (3– 5) ∙ 10–5 см2/(В∙с) ≈ (2,6–4,3) ∙ 10–4 м2/(В∙сут). По В. Кнаупе [103], k э ≈ (3–8) ∙ 10–5 см2/(В∙с) ≈ (2,6–6,9) ∙ 10–4 м2/(В∙сут). Для сравнения приводим значения k э из практики изысканий ОАО «ОмскТИСИЗ» для 1-й линии Омского метрополитена по четвертичному суглинку павлодарской свиты, который имеет мягко- и текучепластичную консистенцию. Данный суглинок характеризуется значениями k э ≈ (1,57–8,78) ∙ 10–5 см2/(В∙с) ≈ (1,36– 7,59) ∙ 10–4 м2/(В∙сут), то есть не имеет аномальных отклонений.

Г.Н. Жинкин показал [1], что теоретически глинистый грунт (глину, суглинок, супесь) можно осушить с помощью электроосмоса до остаточной влажности, соответствующей пределу раскатывания (пластичности) Wр , кг/кг (стандартная влажность по массе). Однако практически снижение влажности грунта до консистенции раскатывания требует больших затрат электроэнергии. Поэтому, по результатам опытов Г.Н. Жинкина [1], при осушении глинистого грунта с помощью электроосмоса целесообразно принимать остаточную влажность

W к = (3 W р + W т ) / 4, (2)

где W т – влажность грунта на пределе текучести, кг/кг.

При расчете и моделировании электроосмотического водопонижения вместо влажности грунта по массе удобнее использовать коэффициент электроосмотической водоотдачи грунта

μ э = W oe – W oк , (3)

где W oe – естественная (природная) объемная влажность грунта; W ок – объемная влажность грунта в конце электроосмотического водопонижения (проектный предел влажности).

Влажность грунта по массе W (массовая или стандартная влажность по ГОСТ 5180–84) – это отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе сухого грунта (высушенного при температуре 105 ° С), кг/кг. Объемная влажность грунта W o - отношение объема воды, содержащегося в грунте, к объему грунта.

Пересчитать массовую влажность W на объемную W o можно с помощью следующего соотношения:

W o = W ∙ ρ сух.гр / ρ , (4)

где ρ сух.гр – плотность сухого грунта, кг/м3; ρ – плотность воды, кг/м3.

Степень влажности (насыщенности) грунта водой G – это отношение измеренной влажности грунта W (кг/кг) к его влажности в состоянии полного водонасыщения без воздуха W o (кг/кг) [2; 6]:

G = W / W o . (5)

Рассмотрим пример лабораторного определения электроосмотической водоотдачи грунта в ходе инженерных изысканий. Найдем коэффициент электроосмотической водоотдачи грунта, который был встречен на забое щитовой проходки 1-й линии Омского метрополитена по улице Богдана Хмельницкого. Четвертичный суглинок павлодарской свиты имел мягко- и текучепластичную консистенцию. По данным кустовых откачек из скважин, проведенных ОАО «ОмскТИСИЗ», коэффициент фильтрации данного грунта k = 0,19 м/сут, коэффициент гравитационной водоотдачи μ = 0,01. Грунт водонасыщен со степенью влажности G = 0,98–1, с природной (естественной) влажностью W e = 0,26 кг/кг, влажностью на границе текучести W т = 0,32 кг/кг, влажностью на границе раскатывания W р = 0,20 кг/кг. Плотность сухого грунта ρ сух.гр = 1570 кг/м3, плотность воды ρ = 1000 кг/м3.

По формуле (2) получим

W к = (3 ∙ 0,2 + 0,32) / 4 = 0,23.

Так как остаточная влажность W к = 0,23 меньше естественной W е = 0,26, то, следовательно, данный грунт можно осушить с помощью электроосмотической фильтрации воды.

Определяем объемные влажности для (3) по формуле (4):

W ое = 0,26 ∙ 1579 / 1000 = 0,408;

W ок = 0,23 ∙ 1579 / 1000 = 0,361.

В итоге коэффициент электроосмотической водоотдачи грунта по формуле (3) μ э = 0,408 – 0,361 = 0,047.

Сравним с коэффициентом гравитационной водоотдачи μ = 0,01.

Данный пример показывает, что водоотдача грунта при воздействии на него постоянного электрического тока увеличивается почти в пять раз в результате эффекта электроосмоса. Этот важный момент надо всегда иметь в виду при возникающей потребности в повышении эффективности защиты от подтопления, особенно в условиях нестационарной фильтрации.

Электроосмотическое водопонижение рекомендуется совмещать с вакуумированием грунта [1; 3]. При наложении полей гравитационных напоров и постоянного электрического тока во влажном грунте происходит фильтрация с суммарной скоростью

V = V ф + V э = k ∙ Δ H / L + k э ∙ Δ U / L , (6) где V ф – скорость гравитационной фильтрации по закону Дарси; V э – скорость электроосмотической фильтрации; k – коэффициент фильтрации грунта; Δ H – разность напоров; L – длина пути фильтрации; k э – коэффициент электроосмотической фильтрации; Δ U – разность электрических потенциалов (напряжений).

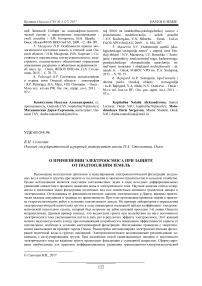

Рассмотрим вначале простейший случай одномерной фильтрации (в декартовой системе координат) при действии двухрядной установки электроосмотического водопонижения для траншеи. На рис. 1 показаны со знаком минус металлические скважи- ны-катоды, из которых притекающая грунтовая вода удаляется с помощью вакуум-насосов или эжекторов. Со знаком плюс показаны металлические стержни-аноды, забитые в грунт. Под влиянием отсасывающего действия вакуума и электроосмоса происходит эффективное водопонижение и уровень грунтовых вод (УГВ) опускается ниже отметки дна траншеи. В результате грунтовые стенки траншеи не оплывают, что создает благоприятные условия для проведения строительно-монтажных работ в траншее.

В действительности электрический ток между электродами проходит по влажному грунту до значительных глубин, включая водоупор. Однако в рассматриваемой задаче схематизируем протекание электротока лишь по массиву грунта толщиной М от уровня земли до кровли водоупора (рис. 1). По свидетельству В. Кнаупе [3], весь период электроосмотического водопонижения значение силы тока, проходящего через грунт, соответствует закону Ома. Это означает, что с момента пуска водопонизительной установки и источника электроэнергии ток протекает по всему массиву грунта, включая осушенную и обводненную часть. Поэтому мы достаточно обоснованно приняли величину М . Таким образом, поле электрических напряжений (потенциалов) U в грунте мощностью (толщиной) М будет стационарным весь период водопонизительных работ, пока включен генератор постоянного тока.

Рис. 1. Электроосмотическое водопонижение: ξ = x для траншеи в декартовых координатах; ξ = r для котлована в цилиндрических координатах

Фильтрация грунтовых вод к скважинам-катодам, наоборот, будет нестационарная. Грунт интенсивно отдает воду с водоотдачей μ э , усиленной электроосмосом. Движение грунтовых вод со свободной поверхностью (УГВ) при небольшой мощности Н водонасыщенного слоя (рис. 1) можно описать нелинейным уравнением Буссинеска в рамках гидравлической теории фильтрации [7–9].

Запишем систему дифференциальных уравнений нестационарной одномерной (в декартовой системе координат) нелинейной совместной электроосмотической и гравитационной фильтрации в виде

-

5 H 1 d.U 2 U

-

ц — = kM —T ;

-

3 5 t 3 5 x2

,

5 H Л 9 Г8H'

-

ц --= k — H--

- 51 V5x V 5x ,

где Н – напор и одновременно мощность грунтовых вод; t – время; остальные обозна- чения уже оговорены.

В случае радиальной в плане фильтрации, например, к круговой контурной водопонизительной системе для котлована (рис. 1), вместо (7) можно записать аналогичную систему дифференциальных уравнений нестационарной одномерной (в цилиндрической системе координат) электроосмотической и нелинейной (по Буссинеску) гравитационной фильтрации так:

5H kM 5(5 U 1 r r 5 r V 5 r

Ц=

3 5 t

5H k 5 (9H ц----=--1 rHI

51 r 5 r V где r – радиальная координата (рис. 1); остальные обозначения оговорены выше.

При плановой фильтрации грунтовых вод по аналогии с (7) можно записать систему дифференциальных уравнений нестационарной двухмерной (в горизонтальной декартовой системе координат) электроосмотической и нелинейной (по Буссинеску) гравитационной фильтрации в виде

5H , ц — = kM 3 51 3

5^ U + 5 2 U 5 x 2 5 y1

5H ц--= k 51

A( h ™ )+^( h ™ | 5 x V 5 x ) 5 y V 5 y )

где x и y – горизонтальные декартовы координаты; остальные обозначения прежние.

Можно продолжить рассмотрение дифференциальных уравнений гравитационноэлектроосмотической фильтрации. Однако уже записанные уравнения (7)–(9) охватывают достаточно распространенные случаи фильтрации грунтовых вод малой мощности.

Уравнения (7)–(9) сложны для получения аналитических решений, так как они нелинейные. Поэтому целесообразнее электроосмотическое водопонижение с вакуумированием грунтовых вод моделировать методом электронных таблиц (МЭТ) в сочетании с численным методом конечных разностей (МКР). Методология МЭТ и МКР подробно с примерами изложена в монографии «Фильтрационные расчеты и компьютерное моделирование при защите от подтопления в городском строительстве» (2002, ; .

В качестве примера промоделируем установку вакуумного эжекторного водопонижения, усиленную электроосмосом. Эта работа была произведена для защиты от подтопления Омского метрополитена в период строительства.

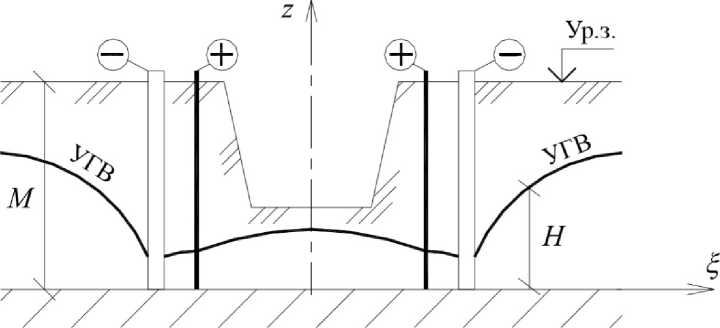

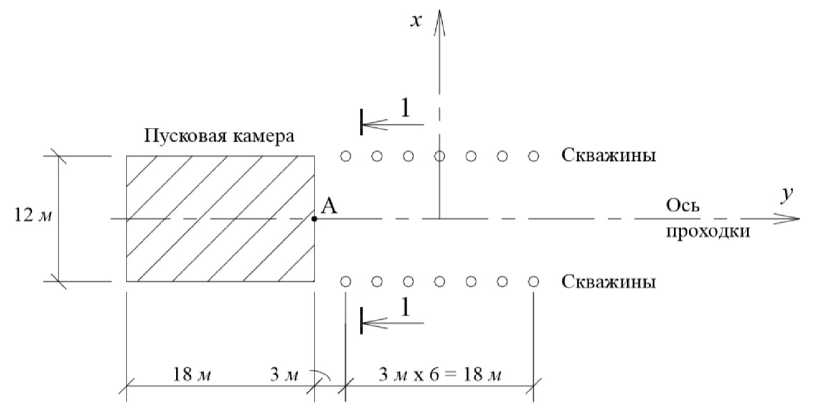

На участке строительства расположена пусковая камера. Она имеет прямоугольную конфигурацию в плане с размерами 18 х 12 м2. Глубина заложения камеры М = 16 м от поверхности земли. Из пусковой камеры намечено запустить щитовую проходку с диаметром щита 6,3 м, с глубиной лотка тоннеля 13 м от поверхности земли. План строительного участка показан на рис. 2. Схематизированный гидрогеологический разрез с установкой водопонижения и щитом – на рис. 3.

Рис. 2. План строительного участка с водопонизительной системой

Рис. 3. Поперечный разрез щитовой проходки с водопонижением

У суглинистого грунта следующие характеристики: коэффициент фильтрации k = 0,01 м/сут, коэффициент водоотдачи μ = 0,01, коэффициент электроосмотической фильтрации kэ = 0,000432 м2/(В∙сут), коэффициент электроосмотической водоотдачи μэ = 0,047, высота капиллярной зоны hк = 3 м. Суглинок водонасыщен со степенью влажности G = 0,98–1, с природной (естественной) влажностью We = 0,26 кг/кг, влажностью на границе текучести Wт = 0,32 кг/кг, влажностью на границе раскатывания Wр = 0,20 кг/кг. Грунтовые воды залегают на водоупоре, приурочены к суглинку, имеют естественную мощность he = 12 м. Водонасыщенный суглинок склонен проявлять плывунные свойства в забоях строительных выработок, особенно при вибрационных воздействиях. Коэффициент приведения высоты капиллярной зоны к водонасыщенной зоне принят, по В.М. Григорьеву [10], α = 0,7, так как процесс водопонижения резко нестационарный. Все напоры в грунтовой воде отсчитывают от поверхности горизонтального водоупора, по линии которого проведена плоскость 0–0 (рис. 3) и оси x–y.

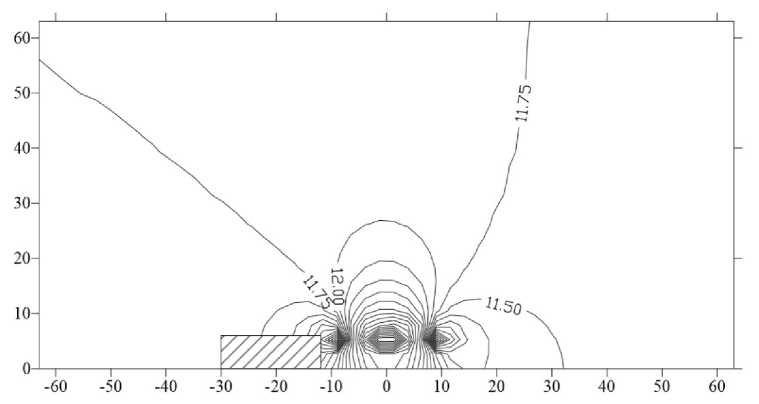

Рис. 4. Электрическое поле в грунте строительной площадки при работе установки электроосмотического водопонижения

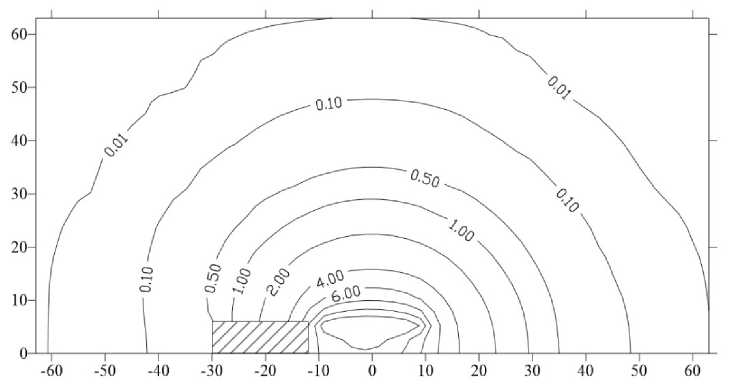

Рис. 5. Карта понижений УГВ через 12 сут работы совмещенной установки электроосмотического и вакуумного водопонижения

Результаты моделирования показаны на рис. 4 и 5. Заметно, что подземная часть камеры вносит некоторое искажение в поле электроосмоса (рис. 4).

Заключение

Таким образом, в представленной работе решены постановочные задачи в виде исходных дифференциальных уравнений совместного процесса движения воды и электрического тока. На примерах проиллюстрирована методология их решения – в приложении к актуальной теме защиты от подтопления земель.

Omsk State Agrarian University named after Stolypin, Omsk

About of the application of electroosmosis in protecting against underflooding of land

Список литературы О применении электроосмоса при защите от подтопления земель

- Жинкин Г.Н. Электрохимическое закрепление грунтов в строительстве/Г.Н. Жинкин. -Л.; М.: Стройиздат, 1966. -196 с.

- Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений/П.Л. Иванов. -М.: Высшая школа, 1985. -352 с.

- Кнаупе В. Устройство котлованов и водопонижение/В. Кнаупе. -М.: Стройиздат, 1988. -376 с.

- Ломизе Г.М. Электроосмотическое водопонижение/Г.М. Ломизе, А.В. Нетушил. -М.; Л.: Энергоиздат, 1958. -173 с.

- Тихомолова К.П. Электроосмос/К.П. Тихомолова. -Л.: Химия, 1989. -248 с.

- Маслов Н.Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов/Н.Н. Маслов. -М.: Высшая школа, 1982. -512 с.

- Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод/П.Я. Полубаринова-Кочина. -М.: Гостехтеориздат, 1952. -676 с.

- Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод/П.Я. Полубаринова-Кочина. -М.: Наука, 1977. -664 с.

- Развитие исследований по теории фильтрации в СССР/под ред. П.Я. Полубариновой-Кочиной. -М.: Наука, 1969. -546 с.

- Григорьев В.М. Вакуумное водопонижение/В.М. Григорьев. -М.: Стройиздат, 1973. -224 с.