О принципах классифицирования и кодирования изображений восточноевропейского скифского звериного стиля (на примере мегаобраза хищника)

Автор: Канторович А.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

Актуальной является задача систематизации и классификации нарастающего массива изображений скифо-сибирского звериного стиля, создания единого языка для его описания. В статье представлен алгоритм классифицирования данного источника и обоснована таксономия и иерархия классификационных уровней. Показано, каким образом совокупность изображений восточноевропейского скифского звериного стиля (в пределах скифской археологической культуры) может быть формализована с помощью буквенно-цифрового кода (на примере мегаобраза хищника). Предлагается применить данные принципы классифицирования и кодирования к остальным локальным вариантам скифо-сибирского звериного стиля, что позволит вести сравнение между ними на единой основе.

Восточноевропейский скифский звериный стиль, классификация, кодирование изображений, таксономия, иерархия, хищник

Короткий адрес: https://sciup.org/143163936

IDR: 143163936

Текст научной статьи О принципах классифицирования и кодирования изображений восточноевропейского скифского звериного стиля (на примере мегаобраза хищника)

По мере накопления археологического материала особенно актуальным стало решение проблем систематизации и классификации нарастающего массива изображений скифо-сибирского звериного стиля (далее ССЗС). Историография данной проблемы, от классических работ Г. И. Боровки ( Borovka , 1928) и М. И. Ростовцева ( Rostovtzeff , 1929) до современности, была представлена автором в специальной статье ( Канторович , 2014).

С учетом существующего опыта в данной сфере автором ранее был предложен алгоритм классифицирования и обоснована иерархия классификационных уровней посредством применения искусствоведческих терминов «образ», «сюжет» и «мотив», соотносимых друг с другом как общее и частное (Канторович, 1994; 2002; 2011а; 2012).

Понятие образа в этой иерархической цепочке является наиболее общим и имеет два уровня классифицирования в соответствии с природными коннотациями. Первый образный уровень – надвидовой. Именно репертуар ССЗС ограничен четырьмя основными тематическими группами, или мегаобразами: копытные звери, хищные звери, птицы и синкретические животные (грифоны и др.). Остальные крупные таксоны биологического царства животных либо находятся на тематической периферии ССЗС и воплощаются крайне редко (как зайцы, рыбы и др.), либо никогда не изображаются.

Второй образный уровень – конкретно-видовой (или, как максимум, конкретно-родовой).

Следующей ступенью иерархии было предложено считать понятие сюжета (в искусствоведении – конкретное художественное воплощение какого-либо события), в данном случае обозначающее характер действия (или бездействия) изображаемого персонажа: в первую очередь его позу, определяемую, прежде всего, по положению ног (или крыльев у птиц) относительно туловища (1-й сюжетный уровень) и, на следующем уровне классификационного деления, по позиции головы относительно туловища (2-й сюжетный уровень).

Понятие «мотив» применяется, прежде всего, для обозначения элементов логической оппозиции «полнофигурные – редуцированные изображения», хотя данный термин имеет в искусствоведении более широкое значение.

На основании этих принципов автором была осуществлена классификация и типология всех изображений звериного стиля в пределах степной Скифии, опубликованных на тот момент (более 20 лет назад) ( Канторович , 1994).

Позднее автором был проанализирован и систематизирован (c учетом значительного прироста материала) более широкий массив изображений – в пределах всей скифской археологической культуры Северного Причерноморья и Северного Кавказа, т. е. в рамках восточноевропейского скифского звериного стиля как локального варианта ССЗС ( Канторович , 2015б). Предпринятая в ходе этой работы классификация отразила современное состояние источника и позволила осуществить статистический анализ этого массива изображений (Там же. Табл. 2), в ходе которого, помимо прочего, было подтверждено сложившееся в науке представление об абсолютном господстве в изобразительной системе ССЗС четырех мегаобразов, а именно: хищников, копытных, птиц и синкретических животных (их совокупная доля в общем массиве восточноевропейского скифского звериного стиля, по имевшимся на тот момент данным, составляла около 97%). Остальная часть корпуса изображений составлена в основном отображениями зайцев и рыб, а также единичными образами верблюдов1 и дельфинов.

Происшедшее в последние годы накопление материала не изменило этого статистического соотношения, доля мегаобразов осталась той же – около 97 % (табл. 1; более подробную статистику см.: Канторович , 2016. С. 91. Табл. 1). В настоящее время источниковой основой для нас является 2201 оригинальное зооморфное изображение, без включения в подсчеты зеркальных отображений и копий, рассматриваемых как вариации одного и того же изображения (далее будет указываться только количество оригинальных изображений). Эти изображения происходят из памятников скифской археологической культуры VII – начала III в. до н. э. (ареал: степное Северное Причерноморье и Приазовье, Крым, лесостепное Среднее Поднепровье, лесостепное Среднее Подонье, Северный Кавказ) и соответствуют обоснованным нами ранее диагностическим признакам скифского звериного стиля2. Конечным итогом классифицирования было распределение этого массива изображений по 345 морфологическим типам.

В данной статье будет показано, как эта совокупность изображений может быть формализована с помощью буквенно-цифрового кода.

Классификация, как уже сказано, осуществлялась нами по иерархическому принципу. Изначально весь массив изображений разделялся по мегаобразам и образам. На следующем уровне дифференцировались полнофигурные и редуцированные изображения (как известно, одной из важнейших особенностей ССЗС является большая доля изображений обособленных частей тела).

Далее полнофигурные и редуцированные изображения классифицировались по двум разным таксономическим линиям.

Классифицирование полнофигурных изображений осуществлялось по трем обязательным (универсальным для разных образов) таксономическим уровням.

По позиции ног (для птиц – крыльев) относительно оси туловища полнофигурные изображения разделялись на сюжетные группы .

При этом с учетом значительного композиционного разнообразия в трактовках животных определенные сюжетные группы до разделения по сюжетным отделам могли дополнительно дифференцироваться по индивидуальным классификационным уровням – подгруппам, и далее по классам и подклассам (это будет продемонстрировано ниже на примере мегаобраза хищника).

Таблица 1. Статистика репертуара и морфологических типов изображений восточноевропейского скифского звериного стиля (указано количество оригинальных изображений, без учета копий и зеркальных отображений)

|

Образно-видовая принадлежность |

Количество оригинальных изображений |

% |

Количество типов |

|

Хищники |

590 |

26,8 |

108 |

|

Копытные |

791 |

35,7 |

127 |

|

Птицы |

556 |

25,3 |

55 |

|

Синкретические животные |

206 |

9,4 |

46 |

|

Зайцы |

21 |

0,95 |

3 |

|

Верблюды |

6 |

0,27 |

1 |

|

Дельфины |

4 |

0,18 |

2 |

|

Рыбы |

27 |

1,23 |

3 |

|

ИТОГО |

2201 |

100 |

345 |

По позиции головы относительно туловища каждая сюжетная группа (или, при наличии, подгруппа / класс / подкласс) разделялась на 2 сюжетных отдела :

отдел I – изображения животных с головой, однонаправленной с туловищем (голова показана либо прямо и горизонтально, либо поднята, либо опущена);

отдел II – изображения животных с повернутой головой (либо назад, либо вполоборота, либо анфас и т. д.).

По менее значимым композиционным показателям, а также с учетом образно-стилистических признаков каждый сюжетный отдел разделялся на изобразительные (морфологические) типы ; далее типы, включающие большое количество изображений, при необходимости дробились на варианты.

Каждый выделенный тип полнофигурных изображений обозначался кодом, содержащим информацию о сюжетной группе и сюжетном отделе, к которому этот тип относится (таксоны группы и отдела – универсальные для полнофигурных изображений – обозначались римскими цифрами), а также (при наличии таковых) – о подгруппе, классе и подотделе (таксоны подгруппы, класса и подотдела обозначались арабскими цифрами и кириллическими буквами) и, наконец, о порядковом номере самого типа в рамках его таксона (арабской цифрой). Данный код типа дополнялся его словесным обозначением по названиям тех изображений (соответственно памятникам, из которых они происходят), которые были наиболее характерны для данного типа (составляли его «иконографическое ядро») или же являлись предельными для данного типа в хронологическом или пространственном отношении.

Редуцированные изображения до распределения по морфологическим типам дифференцировались исходя из тех модулей, в рамках которых они реализовывались, а именно: обособленная голова, обособленная конечность (нога, лапа, копыто, коготь), их сочетания в едином изображении, протома (передняя часть тела), обособленные рога и др. Также в ряде случаев в качестве критериев дифференцирования учитывались ракурсы отображения головы (профиль, фас, объемный ракурс). Для конечностей хищников удалось до распределения по типам выявить сюжетные группы и подгруппы (Канторович, 2012. С. 5–8).

Соответственно, для редуцированных изображений кодирование состояло в присвоении порядкового номера морфологического типа в рамках соответствующих таксонов – голов, протом, конечностей и т. д., однако при возникающей возможности их предварительного классифицирования по ракурсам или сюжетам перед номером типа (арабская цифра) указывался цифровой индекс соответствующей группы или отдела (римской цифрой).

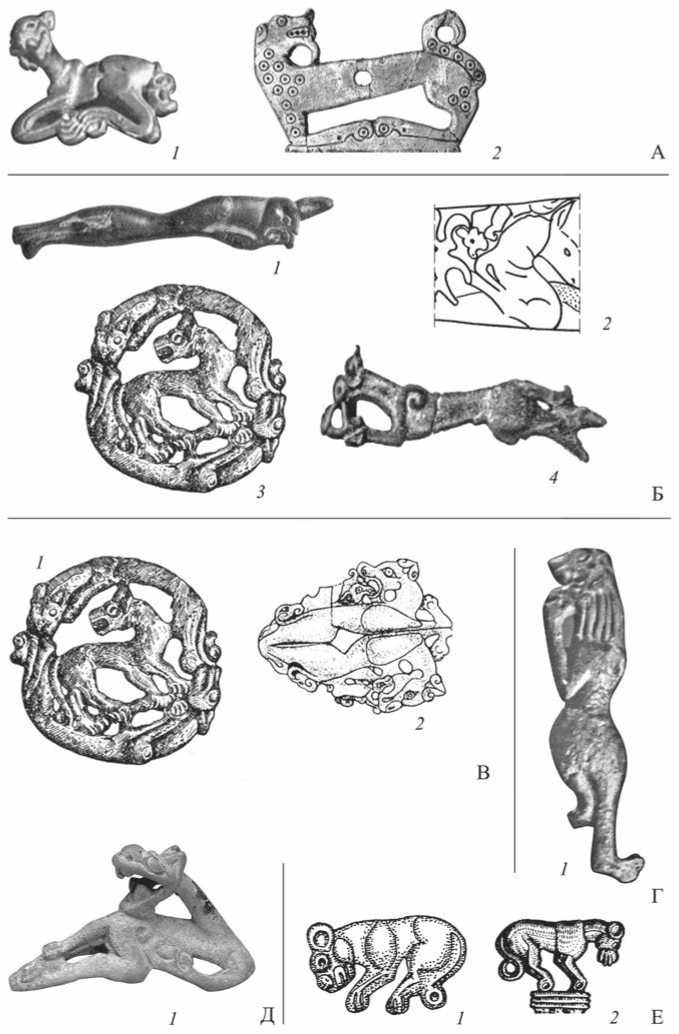

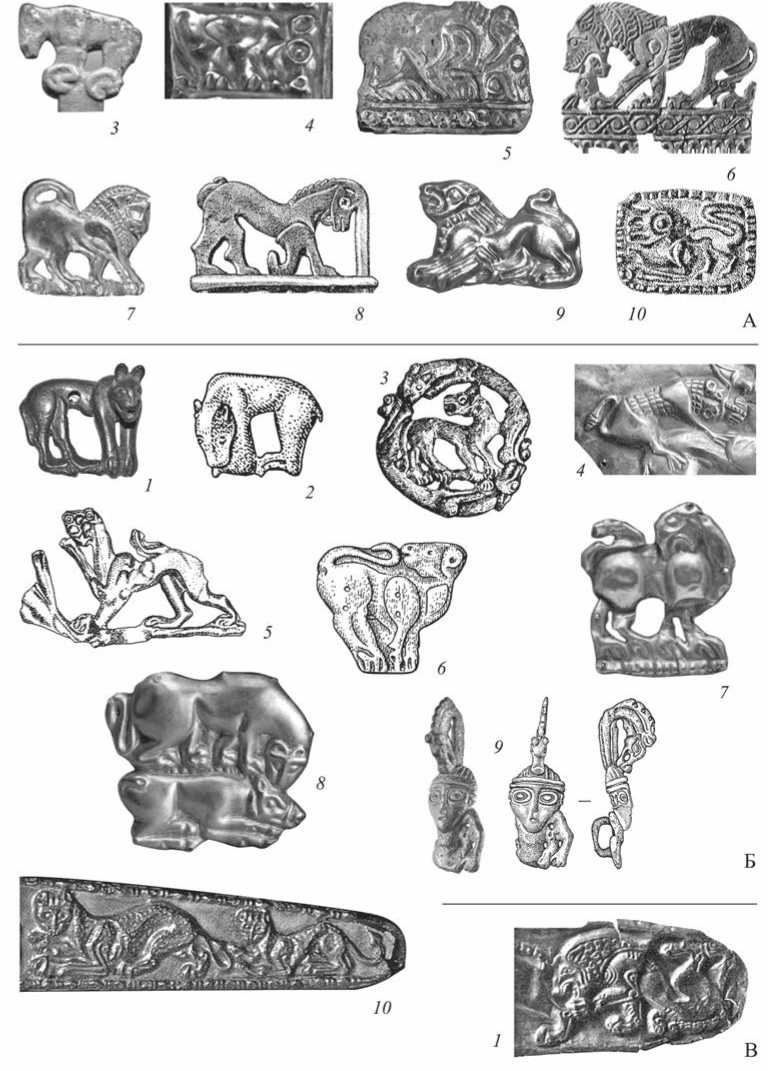

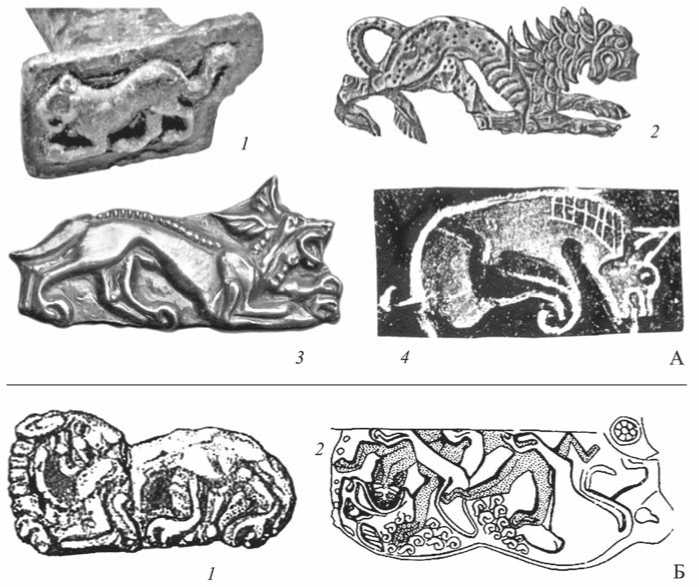

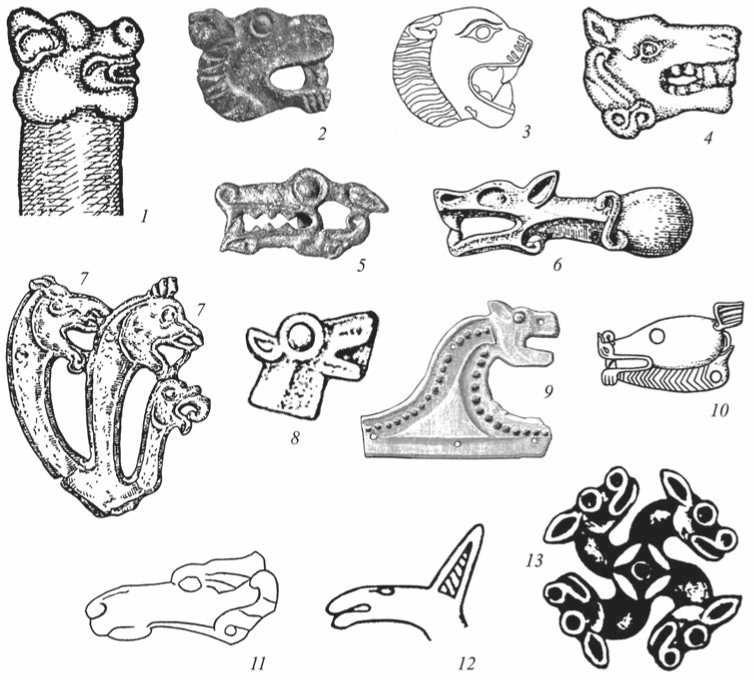

В данной статье, в силу ограниченности объема публикации, результаты классифицирования и соответствующего кодирования будут представлены на примере одного из крупнейших мегаобразов скифского звериного стиля – хищника . Итоги классифицирования также проиллюстрированы в графических таблицах (рис. 1–9), где каждый из 108 типов изображений хищника (объединяющих в совокупности 590 полнофигурных и редуцированных изображений) представлен на примере одного – наиболее характерного. Здесь же указаны индексы групп (и при наличии – подгрупп, классов, подклассов) и, далее, отделов и типов. Каждому таксону на уровне отдела соответствует ограниченная ячейка. Арабские номера под изображениями в рамках каждой ячейки соответствуют номерам морфологических типов в пределах соответствующих вышестоящих иерархических таксонов; вербальные индексы типов в целях краткости здесь не приводятся3.

К таксону мегаобраза хищника я отношу изображения, наделенные вышеуказанными характерными признаками скифского звериного стиля и природными особенностями отряда хищные (Carnivora), семейств кошачьи (Felidae), волчьи или псовые (Canidae) и медвежьи (Ursidae), т. е. прежде всего наличием: лап хищника (у медведя – пятипалых); круглой (или подквадратной) головы кошачьего хищника с короткой мордой (как правило, с отображением зубов) с коротким, относительно широким овальным (или овально-треугольным) ухом, либо более длинной широколобой головы волка (род Canis) или медведя (род Ursus) с зауженной мордой (как правило, с отображением зубов) с длинным, относительно узким подтреугольным ухом у волка и более коротким овальным у медведя, – при непременном отсутствии копыт, клюва и крыльев, т. е. важнейших признаков других мегаобразов скифского звериного стиля.

В восточноевропейском скифском зверином стиле мегаобраз хищника реализуется как полнофигурно (рис. 1–6), так и редуцированно – в виде обособленных голов (в т. ч. с шеями), протом и конечностей (рис. 7–9).

Известна сложность изначального дифференцирования хищников в изображениях скифского звериного стиля по семействам, родам и видам. По мнению Е. В. Переводчиковой, это обусловлено частым стремлением мастера отобразить некоего «хищника вообще», воплотить идею хищника как такового

( Переводчикова , 1986. С. 8–11). Это заставляет нас, в противовес систематизации мегаобраза копытного, в рамках которого (с той или иной степенью эффективности) дифференцируются образы оленя, лося, горного козла, горного барана, лошади и т. д. (см.: Канторович , 2016. С. 91, табл. 1), классифицировать изображения хищников изначально в едином массиве, невзирая на семейственно-родовую атрибуцию. Соответствующую спецификацию удается осуществить в большинстве случаев (хотя и не всегда) уже на уровне выделения типов, прибегая к вышеупомянутым природным критериям, определяющим кошачьих (см., например, рис. 1, 1, 7 ; 2, А: 10 , Б: 1, 2 ; 3, А: 1 , Б: 1, 5, В: 1 ; 4, А: 2 , Г: 1 , Е: 1, 2 ; 5, А: 2–7 , Б: 1, 4–8, 10, В: 1 ; 6, А: 1, 2, 4 , Б: 1, 2 ; 7, 1–3 ; 8, А: 1, 2, 5–7, Б: 3, 7 , В: 2, 4, 6 ), волчьих (см., например: рис. 1, 2, 4 ; 7, 6 ; 8, Б : 5 ) и медвежьих (рис. 5, А : 5 , Б: 2; 8, В : 5 ; 9, Г: 1, 2 ). Для полнофигурных изображений дополнительным индикатором такой атрибуции в некоторых случаях служат специфические позы животных, соответствующие этологии, например: «припадение на лапы» перед прыжком – для кошачьих; стойка на прямых ногах с низко опущенной головой – для медведей (рис. 5, А: 5 ) и т. д.

В тех случаях, когда автору удавалось осуществить зоологическую атрибуцию изображений хищников на уровне семейства, чаще фиксировалось отображение кошачьих, несколько реже – волчьих, гораздо реже (и почти всегда в связи с локальными, преимущественно среднедонскими типами) – медведей. Но целый ряд полнофигурных (и, еще чаще, редуцированных) изображений невозможно атрибутировать в семейственно-родовом (и тем более – в видовом) отношении. Причем далеко не всегда этому причиной недоработки и огрехи мастера: встречаются и вполне качественные образцы, что говорит либо в пользу вышеупомянутой концепции Е. В. Переводчиковой («обобщенный хищник»), либо же отсылает нас к неизвестной нам «народной классификации», отождествляющей хищников разных видов, родов и даже семейств.

Далее представлены результаты классифицирования и кодирования мегаобраза хищника в полнофигурном и редуцированном воплощении.

Полнофигурные отображения хищников (рис. 1–6)

По вышеприведенному универсальному критерию – вариативности позиции ног относительно оси туловища – полнофигурные изображения хищника разделяются на 3 сюжетные группы:

группа I – лежащие и летящие в прыжке (рис. 1–3; 4, А–Д );

группа II – стоящие, идущие, присевшие (рис. 4, Е ; 5);

группа III – полулежащие-полустоящие (рис. 6); как правило, хищники с низко опущенной грудной частью, опирающейся на передние ноги, направленные вперед. Задняя часть зверей, напротив, приподнята, показаны обе задние ноги в шаге.

В силу значительного композиционного разнообразия в рамках I группы изображения хищника дополнительно дифференцируются по взаимоположе-нию передних и задних ног на 4 сюжетные подгруппы:

подгруппа 1: передняя и задняя ноги – вперед (рис. 1–3);

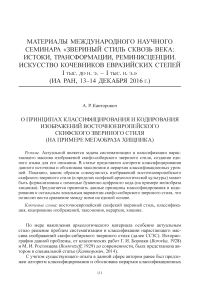

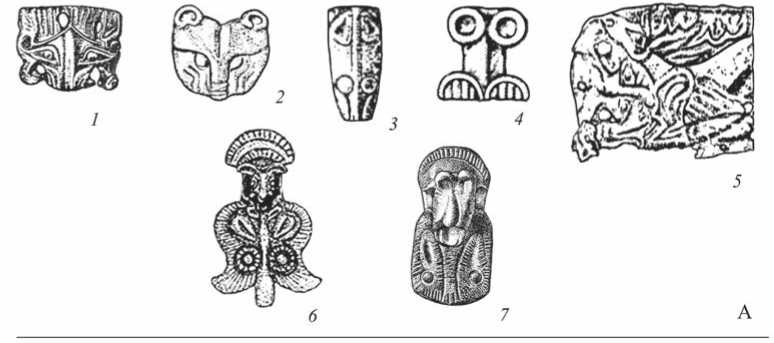

Рис. 1. Полнофигурные изображения.

Группа I – подгруппа 1 – класс А – подкласс а – отдел I (начало). Типы 1–7

1 – Новозаведенное-II, к. 7; 2 – Новозаведенное-II, к. 13; 3 – Ульские к-ны, к. № 2, раскопки 1909 г.; 4 – Западное Бельское г-ще; 5 – Кужорская, к. 1; 6 – Любимовка, к. 45; 7 – Семибратние к-ны, к. 4

подгруппа 2: передняя нога назад, задняя вперед (рис. 4, А );

подгруппа 3: передняя нога вперед, задняя назад (рис. 4, Б, В, Г );

подгруппа 4: передняя и задняя ноги – назад (рис. 4, Д ).

В рамках II и III групп такое деление на данный момент нецелесообразно из-за малой вариативности взаимоположения ног.

По взаимоположению передней и задней части туловища изображения I (по 1-й и 3-й подгруппам) и II сюжетных групп разделяются на 2 сюжетных класса:

класс А – передняя и задняя части туловища даны в едином ракурсе (рис. 1; 2; 3, Б, В ; 4, Б, В, Е ; 5, А, Б );

класс Б – задняя часть туловища вывернута относительно передней на 180 градусов (рис. 3, В ; 4, Г ; 5, В ).

В рамках III группы, а также 2-й и 4-й подгрупп I группы такое деление нецелесообразно, т. к. все ныне известные изображения данных таксонов соответствуют классу А .

По степени изогнутости туловища изображения класса А I группы дополнительно разделяются на 2 сюжетных подкласса:

подкласс а – туловище прямое или слабоизогнутое (рис. 1; 2);

подкласс б – туловище согнуто в кольцо или полукольцо (свернувшиеся хищники4) (рис. 3, А, Б ).

Такое деление на данный момент актуально только для изображений 1-й подгруппы I группы, т. к. все ныне известные изображения 2–4-й подгрупп I группы, равно как и II и III групп, соответствуют подклассу а .

Далее изображения хищника в рамках соответствующих таксонов разделяются по вышеприведенному критерию – вариативности позиции головы относительно туловища – на 2 сюжетных отдела:

отдел I – хищники с головой, однонаправленной с туловищем (рис. 1; 2, А ; 3, А, В ; 4, Б, Г, Е ; 5, А, В ; 6, А );

отдел II – хищники с повернутой головой (рис. 2, Б ; 3, Б, В ; 4, А, В, Д ; 5, Б ; 6, Б ).

Затем в рамках отделов изображения хищника дифференцируются на изобразительные (морфологические) типы (в отдельных случаях в рамках типов выделяются варианты). Ниже приводятся данные о количестве типов и относимых

Рис. 2. Полнофигурные изображения

А (группа I – подгруппа 1 – класс А – подкласс а – отдел I (окончание). Типы 8–10): 8 – Частые к-ны, к. 11/11, раскопки 1954 г.; 9 – Нижнее Подонье, случайная находка; 10 – Псенафа, к. 1;

Б (группа I – подгруппа 1 – класс А – подкласс а – отдел II. Типы 1–4): 1 – Архангельская слобода, к. 5, п. 1; 2 – Ульские к-ны, к. № 2, раскопки 1909 г.; 3 – Новозаведенное-II, к. 5; 4 – Аксютинцы – Стайкин Верх, к. 3, впускное погребение

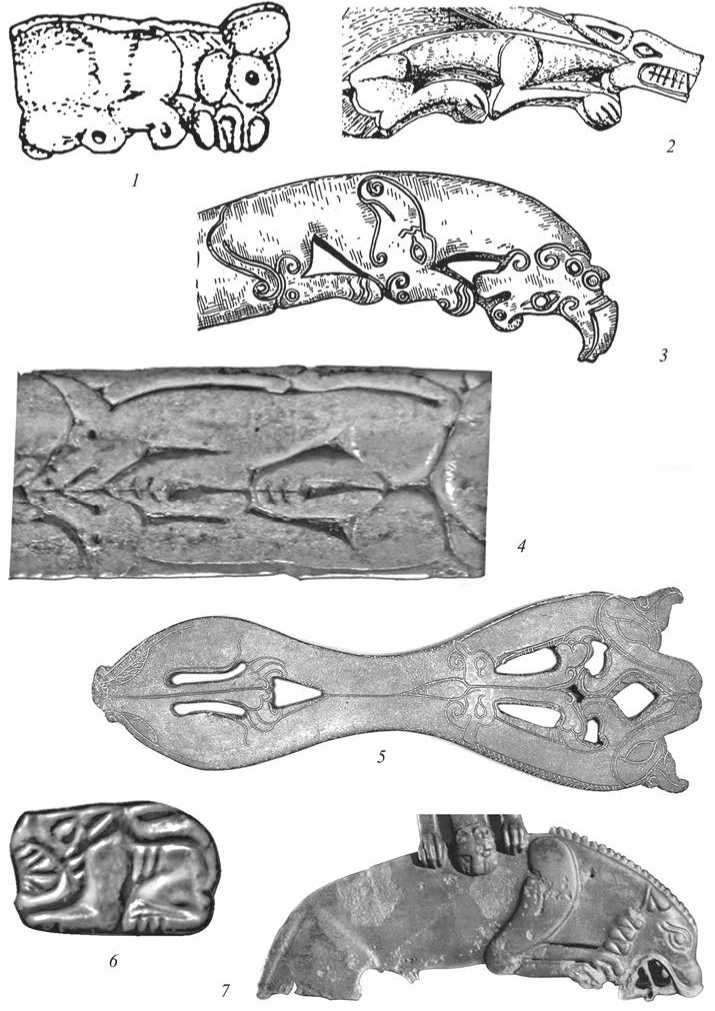

Рис. 3. Полнофигурные изображения (расшифровку к рис. см. на с. 123)

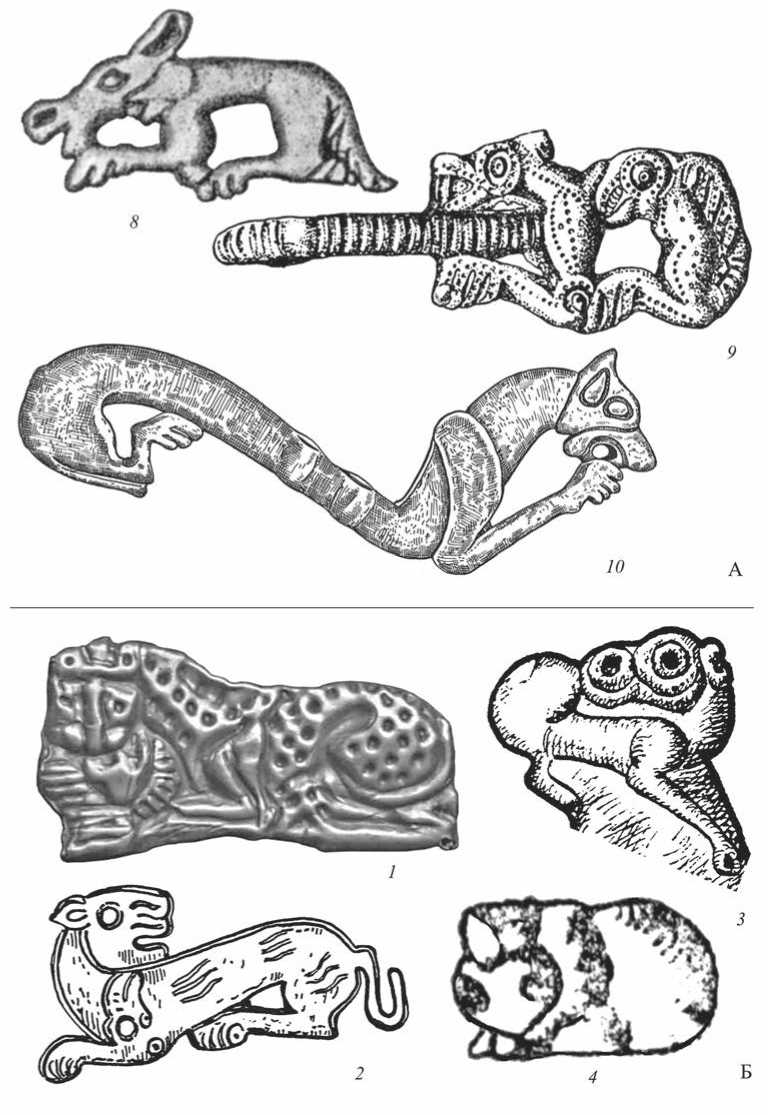

Рис. 4. Полнофигурные изображения (расшифровку к рис. см. на с. 123)

Рис. 5. Полнофигурные изображения (расшифровку к рис. см. на с. 123)

Рис. 3. Полнофигурные изображения

А (группа I – подгруппа 1 – класс А – подкласс б – отдел I. Типы 1–8):

1 – Келермесские к-ны, к. 2/В, набор коня 7; 2 – Старшая могила; 3, 8 – Долинное, к. 2, п. 3 (к-н Кулаковского); 4 – Кумбулта; 5 – к-н у мыса Ак-Бурун, раскопки 1862 г. («Пятый к-н»); 6 – некрополь Ольвии, п. 12 (раскопки 1910 г.); 7 – к-ны Роменского уезда, раскопки Мазараки;

Б (группа I – подгруппа 1 – класс А – подкласс б – отдел II. Тип 1):

1 – некрополь Ольвии, п. 15 (раскопки 1912 г.);

В (группа I – подгруппа 1 – класс Б – подкласса нет – отдел I. Типы 1–2):

-

1 – Уляп, к. 2, ритуальная площадка, конь 14; 2 – Кужорская, к. 1, конск. могила, уздечный набор 4

Рис. 4. Полнофигурные изображения

А (группа I – подгруппа 2 – класса нет – подкласса нет – отдел II. Типы 1–2):

-

1 – Журовка, к. 401; 2 – Терновое-I, к. 8;

Б (группа I – подгруппа 3 – класс А – подкласса нет – отдел I. Типы 1–4):

-

1 – находка близ с. Пастырское; 2 – Константиновск-на-Дону; 3 – находка в р-не Майкопа;

4 – Елизаветинская, к. 7 (раскопки 1917 г.);

В (группа I – подгруппа 3 – класс А – подкласса нет – отдел II. Типы 1–2):

1 – находка в р-не Майкопа; 2 – Елизаветинская, к. 4 (раскопки 1913 г.);

-

Г (группа I – подгруппа 3 – класс Б – подкласса нет – отдел I. Тип 1):

-

1 – Семибратние к-ны, к. 4;

Д (группа I – подгруппа 4 – класса нет – подкласса нет – отдел II. Тип 1):

-

1 – Кужорская, к. 1, конск. могила, уздечный набор 4;

Е (группа II – подгруппы нет – класс А – подкласса нет – отдел I (начало). Типы 1–2):

-

1 – Новозаведенное-II, к. 16; 2 – Братышев, к. IV

Рис. 5. Полнофигурные изображения

А (группа II – подгруппы нет – класс А – подкласса нет – отдел I (окончание). Типы 3–10):

-

3 – Майкоп, случайная находка; 4 – Гусарка; 5 – Желтокаменка, центральная гробница, дромос, конь 2; 6 – Бердянский к-н, центральная могила; 7 – Уляп, к. 1, ритуальн. площадка; 8 – Чертомлык, насыпь; 9 – к-н у г. Плавни; 10 – Гайманова могила, северн. гробница (№ 1), конь 8;

Б (группа II – подгруппы нет – класс А – подкласса нет – отдел II. Типы 1–10):

-

1 – Пантикапей; 2 – Частые к-ны, раскопки ВУАК, к. 8; 3 – находка в р-не Майкопа; 4 – Семибратние к-ны, к. 2; 5 – Уляп, к. 8, ритуальн. компл. 1; 6 – Нартан-I, к. 9; 7 – «Майкопский клад»; 8 – аул Нечерзий, к. 3а, п. 3; 9 – некрополь II Тенгинского г-ща, к. 1, конь 12; 10 – Великая Белозерка;

В (группа II – подгруппы нет – класс Б – подкласса нет – отдел I. Тип 1):

-

1 – Елизаветовский м-к, Ушаковский к-н

к ним оригинальных изображений в рамках соответствующих классификационных таксонов.

Группа I – подгруппа 1 – класс А – подкласс а – отдел I. 10 типов (рис. 1; 2, А ), 30 изображений (по типам соответственно 13 + 1 + 3 + 3 + 1 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1).

Группа I – подгруппа 1 – класс А – подкласс а – отдел II. 4 типа (рис. 2, Б ), 9 изображений (2 + 5 + 1 + 1).

Группа I – подгруппа 1 – класс А – подкласс б – отдел I. 8 типов (рис. 3, А ), 65 изображений (27 + 1 + 20 + 5 + 3 + 7 + 1 + 1).

Группа I – подгруппа 1 – класс А – подкласс б – отдел II. 1 тип (рис. 3, Б ), 1 изображение.

Группа I – подгруппа 1 – класс Б – подкласса нет – отдел I. 2 типа (рис. 3, В ), 6 изображений (5 + 1).

Группа I – подгруппа 1 – класс Б – подкласса нет – отдел II. Нет изображений, пустая классификационная ячейка.

Группа I – подгруппа 2 – класса нет – подкласса нет – отдел I. Нет изображений, пустая классификационная ячейка.

Группа I – подгруппа 2 – класса нет – подкласса нет – отдел II. 2 типа (рис. 4, А ), 9 изображений (2 + 7).

Группа I – подгруппа 3 – класс А – подкласса нет – отдел I. 4 типа (рис. 4, Б ), 6 изображений (1 + 1 + 1 + 3).

Группа I – подгруппа 3 – класс А – подкласса нет– отдел II. 2 типа (рис. 4, В ), 7 изображений (1 + 6).

Группа I – подгруппа 3 – класс Б – подкласса нет – отдел I. 1 тип (рис. 4, Г ), 5 изображений.

Группа I – подгруппа 3 – класс Б – подкласса нет – отдел II. Нет изображений, пустая классификационная ячейка.

Группа I – подгруппа 4 – класса нет – подкласса нет – отдел I. Нет изображений, пустая классификационная ячейка.

Группа I – подгруппа 4 – класса нет – подкласса нет – отдел II. 1 тип (рис. 4, Д ), 1 изображение.

Группа II – подгруппы нет – класс А – подкласса нет – отдел I. 10 типов (рис. 4, Е ; 5, А ), причем в рамках 2-го типа выделяются 2 варианта. 79 изображений (6 + 22 + 1 + 4 + 24 + 15 + 1 + 1 + 3 + 2).

Группа II – подгруппы нет – класс А – подкласса нет – отдел II. 10 типов (рис. 5, Б ), 19 изображений (4 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4).

Группа II – подгруппы нет – класс Б – подкласса нет – отдел I. 1 тип (рис. 5, В), 1 изображение.

Группа II – подгруппы нет – класс Б – подкласса нет – отдел II. Нет изображений, пустая классификационная ячейка.

Группа III – подгруппы нет – класса нет – подкласса нет – отдел I. 4 типа (рис. 6, А ), 5 изображений (1 + 1 + 1 + 2).

Группа III – подгруппы нет – класса нет – подкласса нет – отдел II. 2 типа (рис. 6, Б ), 2 изображения (1 + 1).

Итого выявлено 62 типа, объединяющих 245 полнофигурных изображений хищников.

Рис. 6. Полнофигурные изображения

А (группа III – подгруппы нет – класса нет – подкласса нет – отдел I. Типы 1–4):

1 – Уляп, к. 5, ритуальн. площадка; 2 – Александропольский к-н; 3 – Архангельская слобода, к. 5, п. 1; 4 – Березань, культурный слой г-ща;

Б (группа III – подгруппы нет – класса нет – подкласса нет – отдел II. Типы 1–2):

-

1 – Скифская могила, боковая гробница; 2 – Солоха, боковая гробница

Редуцированные отображения хищников (рис. 7–9)

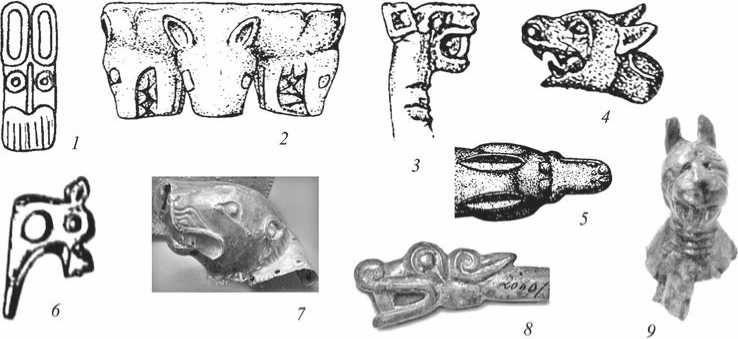

Головы хищников (рис. 7; 8) в зависимости от ракурса изображения до разделения на типы дифференцируются по трем группам:

Группа I. Головы в профиль (рис. 7).

Группа II. Головы анфас (рис. 8, А ).

Группа III. Головы, рассчитанные на объемное восприятие (рис. 8, Б ).

Далее в рамках групп изображения дифференцируются на изобразительные (морфологические) типы.

Группа I. 13 типов (рис. 7), 95 изображений (5 + 22 + 6 + 5 + 36 + 5 + 6 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2).

Группа II. 7 типов (рис. 8, А ), 43 изображения (22 + 3 + 3 + 4 + 1 + 9 + 1).

Группа III. 9 типов (рис. 8, Б ), 44 изображения (2 + 1 + 11 + 16 + 3 + 1 + 1 + 7 + 2).

Рис. 7. Головы. Группа I (головы в профиль). Типы 1–13

1 – Новозаведенное-II, к. 16; 2 – Нимфейский некрополь, к. 32; 3 – Берестняги, к. 4; 4 – покупка в Майкопе в 1903 г.; 5 – «Майкопский клад»; 6 – Дуровка, к. 9; 7 – Елизаветинская, к. 7 (раскопки 1917 г.); 8 – покупка в Майкопе; 9 – Александропольский к-н; 10 – г-ще у с. Полковая Никитовка; 11 – Краснодарский музей; 12 – пос. у станции Шелковая; 13 – Хаджох, к. 1

Всего выявлено 29 типов, объединяющих 182 изображения обособленной головы хищника.

Протомы хищников (рис. 8, В ) , как правило, реализуются в объемном ракурсе, поэтому дополнительное деление на группы в данном случае нецелесообразно. Следовательно, классифицирование протом производится непосредственно по типам.

Всего выявлено 6 типов, объединяющих 30 протом хищников (4 + 11 + 3 + 5 + 6 + 1).

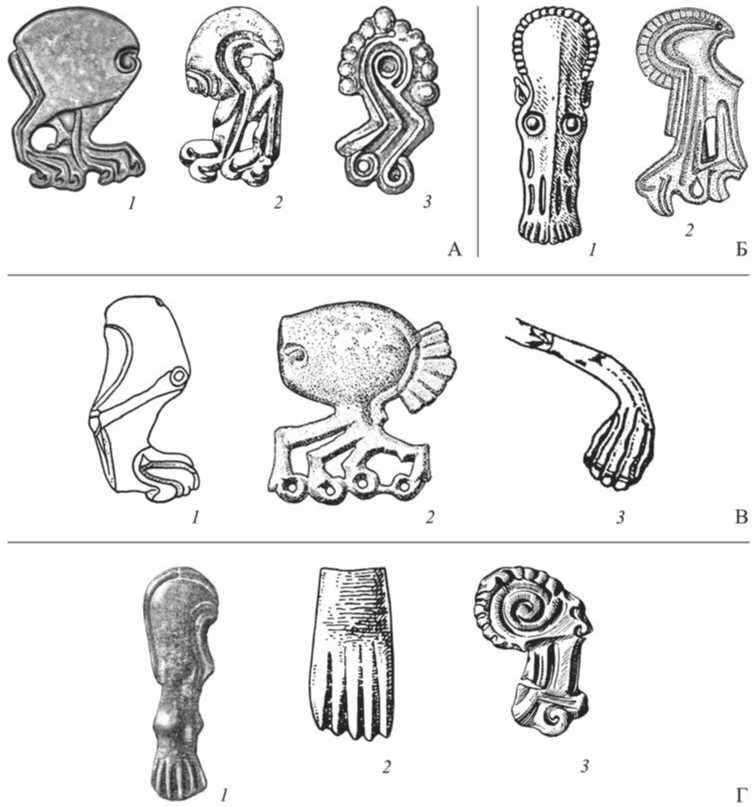

Конечности хищников (рис. 9). Весь массив изображений обособленных конечностей хищников может быть разделен по степени редуцированности на две сюжетные группы – отображение пары ног или одной ноги.

Критерием принадлежности к группе I (рис. 9, А, Б ) является наличие в изображении двух голеней / предплечий (в соответствии с тем, какие именно ноги отображаются – задние или передние, что не всегда однозначно определимо) и/или двух лап – даже если изображено единственное бедро / плечо (второе в этом случае остается как бы закрытым от зрителя).

Критерием принадлежности к группе II (рис. 9, В, Г ) следует считать наличие в изображении единственной лапы. Изображения обособленных преувеличенных загнутых когтей (один из которых, как правило, противопоставлен остальным) на уздечных бляхах типа бляхи из Берестняг (к. 4) ( Петренко , 1967. Табл. 30, 12 ) и на окончаниях или щитках Ѕ-видных и Г-образных псалиев (см., например: Могилов , 2008. Рис. 72, 1–6 ; 73, 1–4 ; Канторович , 2010. С. 302. Рис. 51) из-за отсутствия отображения каких-либо голеней / предплечий и бедер / плеч расцениваются нами как птичьи и рассматриваются в рамках соответствующего образа.

В пределах каждой из этих групп можно дифференцировать два сюжетных отдела по композиционному критерию – взаиморасположению пальцев (т. е. собственно лапы) и остальной части ноги (т. е. по наличию / отсутствию изогнутости лапы по отношению к ноге в целом). Это во многом определяет сюжетное содержание изображения, характер действия подразумеваемого персонажа. Если воспринимать обособленные конечности как ориентированные вертикально, то изогнутость лапы по отношению к остальной части ноги будет означать опору на землю, типичную для пальцеходящих хищников (к которым относятся семейства кошачьих и собачьих, и соответствующий признак резко отличает их от стопоходящих, в частности – от семейства медвежьих), – т. е. опору той частью стопы, которую образуют фаланги пальцев. Это может быть опора полностью (с пальцами, перпендикулярными остальной части ноги) или частично (с пальцами, отходящими наискось вниз, что вполне нормально для пальцеходящих в природе – именно так они опираются окончаниями лап при быстром движении). Соответственно, отсутствие изогнутости верхней, пястной / плюсневой, части лапы по отношению к остальной части ноги (даже при некоторой изогнутости самих пальцев или когтей) означает свисание конечностей вниз при статичном положении передних ног – с прямыми или изогнутыми пальцами, отходящими вниз и продолжающими линию ноги (в природе это возможно при условии опоры на задние ноги). Иначе говоря, дифференцируются изображения обособленных стоящих / идущих ног (отдел I) и «свисающих» ног (отдел II). Если же трактовать обособленную конечность (в качестве элемента подразумеваемого полнофигурного изображения) как ориентированную горизонтально и лежащую на земле, следует дифференцировать изображения горизонтально направленных ног: с изогнутыми лапами (отдел I) и с выпрямленными лапами (отдел II).

Ниже приводятся данные о количестве типов и относимых к ним оригинальных изображений конечностей хищников в рамках соответствующих классификационных таксонов.

Группа I – отдел I. 3 типа (рис. 9, А ), 14 изображений (4 + 6 + 6).

Группа I – отдел II. 2 типа (рис. 9, Б ), 12 изображений (3 + 9).

Группа II – отдел I. 3 типа (рис. 9, В ), 28 изображений (16 + 8 + 4).

Б

Группа II – отдел II. 3 типа (рис. 9, Г ), 79 изображений (20 + 25 + 34).

Всего выявлено 11 типов, объединяющих 133 изображения конечностей хищников5.

Итого выявлено 46 типов, объединяющих 345 редуцированных изображений хищников.

В общем итоге выявлено 108 типов, объединяющих 590 полнофигурных и редуцированных изображений хищников.

Аналогичный алгоритм классифицирования и кодирования был применен автором для систематизации остальных изображений восточноевропейского варианта скифского звериного стиля ( Канторович , 2015б). Результаты этой работы в рамках соответствующих образов (кабана, лося, лошади, мегаобраз синкретических существ и др.) частично представлены в ряде публикаций ( Канторович , 2011б; 2013; 2015а; 2016).

В этом контексте дальнейшими задачами исследования скифского звериного стиля, как представляется, могли бы стать:

-

1) универсальная систематизация массива изображений всего ССЗС с учетом предложенной классификационной основы и разработанного кода обозначения типов изображений в соответствии с принятой таксономией;

-

2) создание на этой основе единой базы данных по изображениям ССЗС.

Это даст возможность осуществлять сравнение изображений в зверином стиле скифо-сибирского мира на единой основе, что особенно актуально в силу высоких темпов прироста материала, а также непреходящих дискуссий о хронологии археологических культур данной общности и о направлении миграций и взаимодействий образующих ее народов.

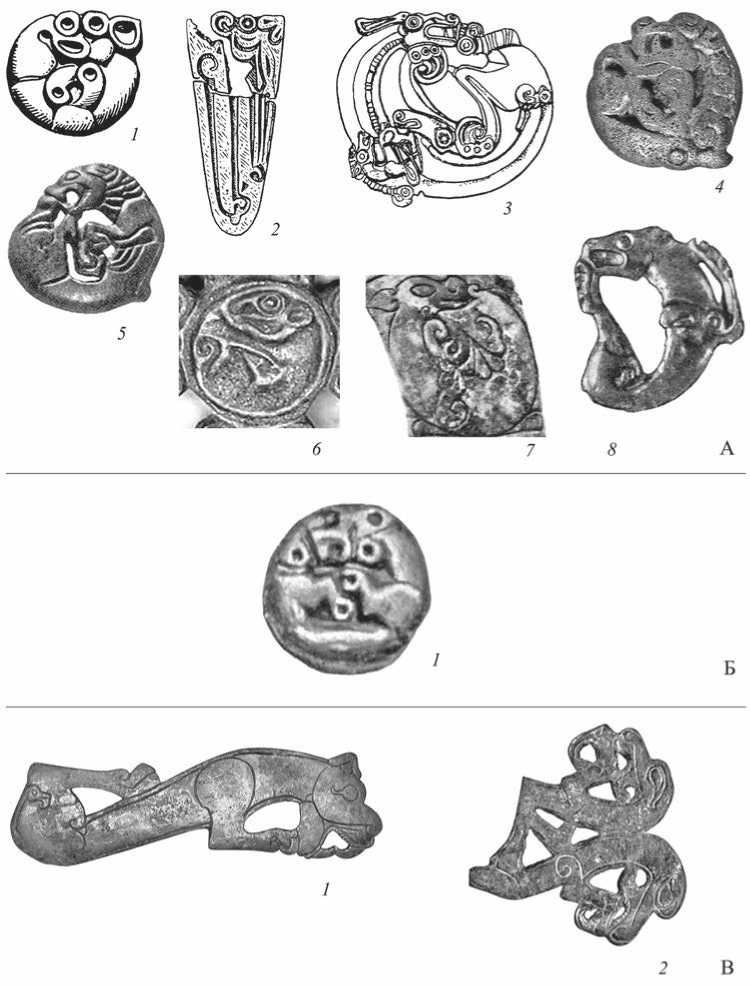

Рис. 8. Головы ( А, Б ) и протомы ( В )

А (группа II – головы анфас. Типы 1–7):

-

1 – Берестняги, к. 4; 2 – Уляп, к. 2, ритуальн. площадка; 3 – Перещепино, к. 23; 4 – покупка в Майкопе в 1903 г.; 5 – Елизаветовский м-к, к. 10 (раскопки 1909 г.); 6 – к-н Козел; 7 – Толстая могила, боковое погребение;

Б (группа III – головы, рассчитанные на объемное восприятие. Типы 1–9):

-

1 – Будки; 2 – к-н у хут. Краснодворский у станицы Старочеркасской; 3 – Скифская могила, боковая гробница; 4 – с. Аллерой; 5 – Новозаведенное-II, к. 17; 6 – Кошеватое; 7 – Солоха, боковая гробница; 8 – с. Шалушка, случайная находка; 9 – «Майкопский клад»;

В (протомы. Типы 1–6):

-

1 – с. Новопетровка, случайная находка; 2 – Огуз; 3 – Семибратние к-ны, к. 4; 4 – Краснодарский музей; 5 – с-ще у с. Люботин, случайная находка; 6 – Александропольский к-н

Рис. 9. Конечности

А (группа I – отдел I. Типы 1–3):

-

1 – Тузлинский некрополь; 2 – Первомаевка– I, к. 4, п. 1; 3 – Колбино-I, к. 26;

Б (группа I – отдел II. Типы 1–2):

-

1 – Аксютинцы, уроч. «Стайкин Верх», к. 2; 2 – к-н у г. Арциз, п. 13;

В (группа II – отдел I. Типы 1–3):

-

1 – к-н у мыса Ак-Бурун, раскопки 1862 г. («Пятый к-н»); 2 – I Завадская могила; 3 – с. Первомаевка Херсонской обл., к. 2, п. 1;

Г (группа II – отдел II. Типы 1–3):

1 – к-н у мыса Ак-Бурун, раскопки 1862 г. («Пятый к-н»); 2 – Журовка, к. 398; 3 – Солоха, боковая гробница, конь 3

Список литературы О принципах классифицирования и кодирования изображений восточноевропейского скифского звериного стиля (на примере мегаобраза хищника)

- Borovka G., 1928. Scythian Art. London: Ernest Benn. 185 p.

- Rostovtzeff M., 1929. The Animal Style in South Russia and China. Princeton; N. Y.: Hacker Art Books. 112 p.

- Канторович А. Р., 1994. Звериный стиль степной Скифии VII-III вв. до н. э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 24 с.

- Канторович А. Р., 2002. Классификация и типология элементов «зооморфных превращений» в зверином стиле степной Скифии//Структурно-семиотические исследования в археологии. Т. 1/Отв. ред. А. В. Евглевский. Донецк: ДонНУ. С. 77-130.

- Канторович А. Р., 2010. Меото-скифское искусство Прикубанья (VII -начало III в. до н. э.)//Античное наследие Кубани: 3 т. Т. 1. М.: Наука. С. 286-314.

- Канторович А. Р., 2011а. К вопросу об основных принципах классификации изображений скифского звериного стиля//От палеолита до средневековья/Отв. ред. В. Л. Егоров. М.: Исторический факультет МГУ. С. 29-38.

- Канторович А. Р., 2011б. Кабан в восточноевропейском скифском зверином стиле: типы изображений и истоки образа//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве: материалы V Междунар. конф., посвящ. памяти Г. А. Фёдорова-Давыдова (г. Астрахань, 2-6 октября 2011 г.)/Отв. ред.: Д. В. Васильев, Ю. А. Зеленеев, А. Г. Ситдиков. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ. С. 34-42.

- Канторович А. Р., 2012. Изображения обособленных конечностей хищников в искусстве скифского звериного стиля Восточной Европы: типология, хронология, анализ истоков и эволюции (монография в журнале)//SP. № 3: Эллинство и иранство. С. 17-71.

- Канторович А. Р., 2013. Изображения лося в восточноевропейском скифском зверином стиле: классификация, типология, хронология//Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Т. 3: К 70-летию Э. В. Ртвеладзе/Отв. ред. М. Д. Бухарин. М.: Собрание. С. 423-480.

- Канторович А. Р., 2014. Проблема классификации изобРАжений скифо-сибирского звериного стиля (историогРАфический очерк)//РА. № 3. С. 156-164.

- Канторович А. Р., 2015а. Образы синкретических существ в восточноевропейском скифском зверином стиле: классификация, типология, хронология, иконографическая динамика//Исторические исследования: журнал Исторического факультета МГУ. № 3. С. 113-218.

- Канторович А. Р., 2015б. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция: автореф. дис. … докт. ист. наук. М. 69 с.

- Канторович А. Р., 2015в. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция: дис. … докт. ист. наук//Архив ИА РАН. Ф. Р-2. М. 1724 с.

- Канторович А. Р., 2016. Образ лошади в искусстве восточноевропейского скифского звериного стиля//Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа: материалы междунар. науч. конф., посвящ. памяти М. Н. Погребовой/Отв. ред.: А. С. Балахванцев, С. В. Кулланда. М.: Институт востоковедения РАН. С. 89-114.

- Королькова Е. Ф., 2006. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII-IV вв. до н. э.). СПб.: Петербургское востоковедение. 272 с.

- Могилов О. Д., 2008. Спорядження коня скiфськоï доби у Лiсостепу Схiдної Европи. Киïв; Кам’янець-Подiльський: IА НАНУ. 439 с.

- Переводчикова Е. В., 1986. Воспроизведение вида животного в скифском зверином стиле//КСИА. Вып. 186. С. 8-13.

- Петренко В. Г., 1967. Правобережье Среднего Приднепровья в V-III вв. до н. э. М.; Л.: Наука. 180 с. (САИ; вып. Д 1-4.)

- Членова Н. Л., 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука. 300 с.

- Шкурко А. И., 1969. Об изображении свернувшегося в кольцо хищника в искусстве лесостепной Скифии//СА. № 1. С. 31-39.