О природе полос в ИК-спектре гуматов пелоидов

Автор: Кривопалова Мария Ариевна, Аввакумова Надежда Петровна, Жернов Юрий Владимирович, Воробьев Дмитрий Вениаминович, Шарипова Сафия Хакимовна, Фомин Игорь Викторович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

Доказана высокая эффективность использования гуминовых кислот при лечении дегенеративнодистрофических заболеваний опорно-двигательной системы методом трансдермальной элек-трофармстимуляции, в связи с чем целью настоящего исследования является изучение возможности получения, применения в медицине и стандартизации фармакологических препаратов -гуматов. В ходе исследования были получены гуматы цинка, меди (II), кадмия и впервые определено количественное содержание в них металлов. Анализ ИК-спектров гуматов с различным содержанием металлов позволил доказательно отнести наиболее интенсивные полосы в области 1720-1110 см-1. Выявлена прямо пропорциональная зависимость между интенсивностью максимумов в области 1720-1615 см-1 и количеством металла в структуре гумата. Установлена последовательность взаимодействия ионов металла с функциональными группами гуминовых кислот. Наиболее активными в отношении к ионам металлов являются карбоксильные группы. После их полного связывания происходит взаимодействие ионов металла с гидроксигруппами гуми-новых кислот.

Лечение заболеваний опорно-двигательной системы, трансдермальная элек-трофармстимуляция, гуминовые кислоты, пелоиды, гуматы, ик-спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/14113167

IDR: 14113167 | УДК: 547.992:615838.7:616-073.584

Текст научной статьи О природе полос в ИК-спектре гуматов пелоидов

Введение. Гуминовые вещества низкоминерализованных иловых сульфидных грязей являются результатом переработки микроорганизмами органических и растительных остатков. Их формирование происходит в восстановительной среде в условиях максимальной гидротермальности. В связи с этим гуминовые вещества пелоидов имеют существенные отличия от гуминовых веществ почвенного происхождения. Гуминовые вещества пелоидов условно подразделяются на три фракции: гуминовые, гиматомелановые и фульвовые кислоты. Деление основано на различиях в молярных массах фракций и особенностях их выделения [1]. В настоящее время установлена биологическая активность гуминовых кислот пелоидов, проявляющих антиоксидантные, репаративные, иммуно-протекторные свойства [2, 3]. Гуминовые кислоты являются малотоксичными веществами [4]. Гетерофункциональность и полидисперсность гуминовых кислот обусловливают их высокую химическую активность и способность взаимодействовать с соединениями как органического, так и неорганического характера. Так, введение в состав гуминовых кислот ионов металлов моделирует направленность воздействия гуматов и обусловливает комплексность биологического действия препаратов [5].

Доказана высокая эффективность использования гуминовых кислот и их производных при лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательной системы [6, 7]. Однако широкое их применение в медицине и фармации ограничено из-за сложности контроля их качества и разработки нормативных документов на стандартные образцы. Сама процедура выделения гуминовых кислот из нативной грязи [8] предполагает определенную степень деструкции макромолекул, учесть которую не представляется возможным. В связи с этим проблема оценки качества стандартов является весьма актуальной. Современными неразрушающими методами физико-химического анализа соединений, рекомендованными ВОЗ, являются спектральные методы, в частности метод ИК-спектроскопии.

В литературе представлены работы по спектроскопии гуминовых веществ в основном почвенного происхождения, имеющие описательный характер [9, 10]. Наиболее интенсивные и функционально значимые полосы спектров гуминовых веществ находятся в области 1600–1730 см-1. Однозначная интерпретация полос затруднена, так как в рассматриваемой области спектра проявляются характеристические полосы многих функциональных групп, в т.ч. карбонильных групп различного окружения, ароматических и олефиновых фрагментов [11].

Цель исследования. Получение гуматов цинка, меди (II), кадмия и определение количественного содержания в них металлов путем анализа ИК-спектров для стандартизации и более широкого применения в медицине.

Материалы и методы. Объектом исследования явилась одна из фракций гуминовых веществ низкоминерализованных иловых сульфидных грязей – гуминовые кислоты, которые были выделены по методике, приведенной в работе [9]. Сухое вещество растворяли в минимальном объеме 0,01 М раствора натрия гидроксида с последующим выдерживанием на водяной бане при температуре 40–60 °С. Полученные темноокрашенные растворы отфильтровывали через бумажный фильтр и нейтрализовывали раствором соляной кислоты до нейтрального значения кислотности. Контроль водородного показателя осуществляли с помощью рН-метра. После нейтрализации раствор гуминовых кислот доводили дистиллированной водой до определенного объема для получения 1 % растворов.

Гуматы металлов получали путем добавления к 5 мл 1 % раствора гуминовой кислоты 1 мл (серия А) и 0,5 мл (серия Б) 10 % растворов нитратов цинка, кадмия и меди (II). Во всех растворах наблюдали образование нерастворимых гуматов металлов, которые выделяли фильтрованием. Полученные осадки промывали значительным объемом дистиллированной воды (100 мл) для удаления избытка ионов металлов.

Количественное определение металлов в составе гуматов проводили методом рентгенофлюоресцентного анализа с помощью энергодисперсионного анализатора БРА-18. ИК-спектры полученных образцов снимали на ИК-Фурье спектрофотометре Spektrum 100 фирмы Perkin Elmer. Образцы готовили прессованием таблеток с бромидом калия.

Статистическую обработку данных проводили в системе STATISTICA 12.0 для Windows. Для проверки гипотез о значимости различий применялись непараметрические критерии: U-критерий Манна–Уитни для независимых выборок, W-критерий согласованных пар Вилкоксона для зависимых вы- борок. В качестве значимых принимались результаты со степенью достоверности не ниже 95 % (p<0,05).

Результаты и обсуждение. Содержание цинка, кадмия и меди (II) в образцах серии А, полученных в условиях избытка солей металлов, составило 15,6, 23,0 и 12,8 %масс. соответственно (табл. 1). Это превышает количество металла в образцах серии Б приблизительно в 1,5 раза.

Таблица 1

|

Серия |

Цинк (Zn) |

Кадмий (Cd) |

Медь (Cu) |

|

А |

15,6 |

23,0 |

12,8 |

|

Б |

10,1 |

15,56 |

8,9 |

Содержание металлов в гуматах пелоидов, %масс.

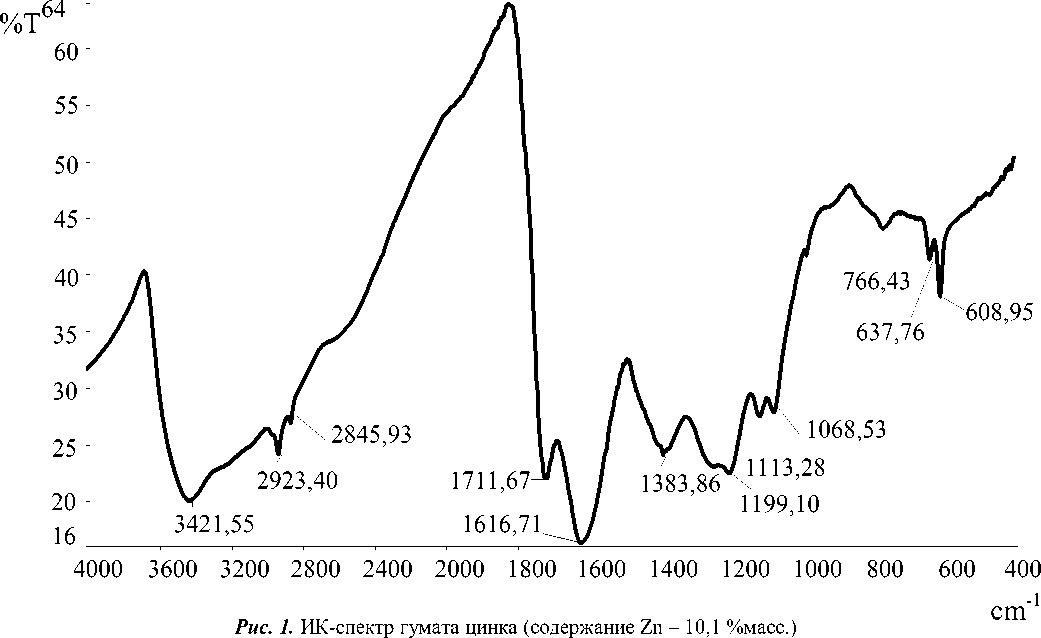

цинка серии Б (рис. 1) имеет сходство со спектром гуминовой кислоты [9] и содержит интенсивные полосы в области 1712 и 1610 см-1.

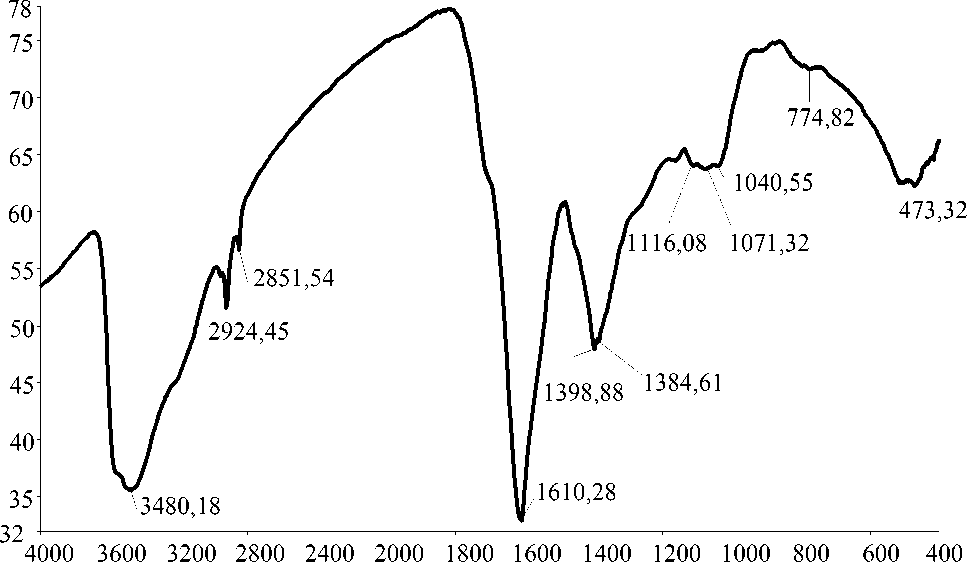

ИК-спектры гуматов цинка с различным содержанием металла характеризуются существенными отличиями (рис. 1, 2). Спектр гумата

%T

Рис. 2. ИК-спектр гумата цинка (содержание Zn – 15,6 %масс.)

-1

cm

В ИК-спектре гумата цинка с повышенным содержанием металла (серия А) полоса с частотой 1712 см-1 практически полностью исчезает и проявляется в виде маловыражен-ного перегиба на склоне максимума с частотой 1610 см-1, интенсивность которого резко увеличивается (рис. 2) по сравнению со спектром серии Б. Увеличение интенсивности пика с частотой 1610 см-1 и симбатное уменьшение интенсивности полосы с частотой 1712 см-1 в ряду «гуминовая кислота – гумат серии А – гумат серии Б» позволяют отнести указанные полосы к свободной карбоксильной группе (–СООН) и карбоксилат-иону (–СОО–) соответственно. Следует отметить, что приведенное отнесение полос не исключает наличие в структуре соединений олефиновых и ароматических фрагментов.

Сравнение относительной интенсивности полос карбоксилат-иона и карбоксильной группы в спектрах гуматов цинка серии А и серии Б показало, что увеличение содержания металла в 1,5 раза вызывает рост интенсивности полосы с частотой 1610 см-1 в 3 раза.

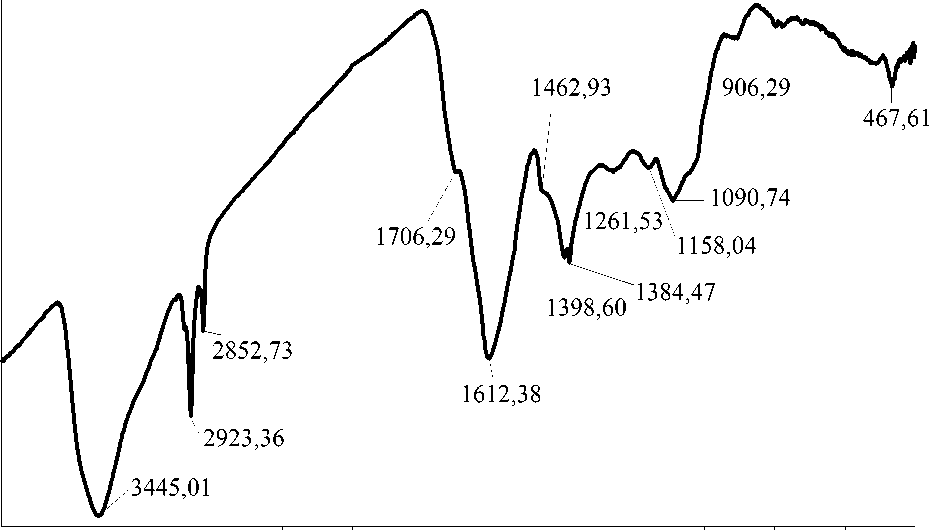

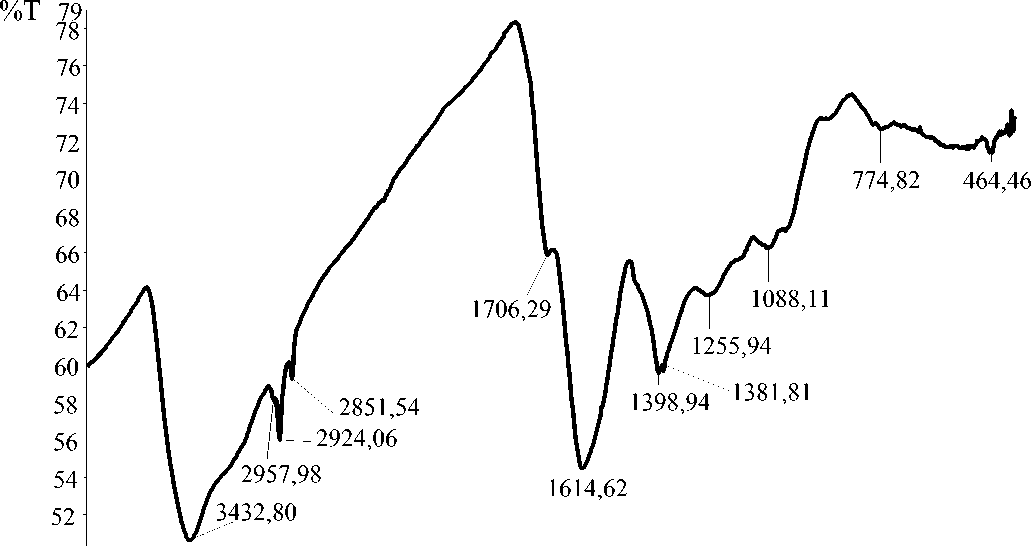

Описанные изменения характерны также для спектров гуматов меди и кадмия (рис. 3, 4). Относительная интенсивность полосы с частотой 1610 см-1 в спектрах гуматов кадмия и меди возрастает приблизительно в 2,3– 2,5 раза при увеличении концентрации металла в 1,5 раза, что несколько ниже, чем прирост относительной интенсивности в спектрах гумата цинка.

В коротковолновой области спектров гу-матов цинка, кадмия и меди в области 3440– 3480 см-1 присутствует полоса, соответствующая валентным колебаниям ОН-группы, причем выраженный профиль пика свидетельствует о связанном характере гидроксильных групп за счет образования водородных связей. Алифатические фрагменты (метильные и метиленовые) проявляются пиками в области 2850–2950 см-1. Деформационные колебания С-Н-связей находятся в спектрах всех гуматов в интервале значений частот 1370–1400 см-1 (рис. 1–4). Следует отметить, что алифатическая часть структуры гуматов после взаимодействия с ионами металлов не претерпевает существенных изменений и полосы колебаний связей С-Н в ИК- спектре гуматов металлов имеют такой же вид, как в спектре гуминовой кислоты [8].

Спектр гуматов в области 1050–1260 см-1 существенно отличается от спектра гуминовых кислот и характеризуется наличием в гу-матах серии Б и в гуминовых кислотах [9] широкой полосы приблизительно одинаковой интенсивности в области 1200–1250 см-1, а также серии хорошо выраженных, хотя и мало интенсивных полос в области 1050– 1200 см-1. В спектрах гуматов серии А (с повышенным содержанием металла) пик с частотой 1245 см-1 практически нивелируется, в связи с чем его можно отнести к колебаниям связей углерод-кислород гидроксильных групп пелоидов (рис. 2–4). Сохранение интенсивности полосы при 1245 см-1 в спектрах гуматов с низким содержанием металлов (рис. 1) и гуминовой кислоты [8] с одновременным уменьшением интенсивности пика при 1720 см-1 позволяет предположить, что ионы металлов в первую очередь взаимодействуют со свободными карбоксильными группами кислот. После связывания СООН-групп осуществляется взаимодействие с гид- 81 %T 80

78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

cm-1

роксильными группами макромолекул. Остальные полосы спектров в рассматриваемой области принадлежат колебаниям связей уг-лерод-углерод алифатической части молекул.

Заключение. Таким образом, сравнительный анализ спектров полученных в работе гуматов меди (II), кадмия и цинка и гуминовой кислоты [9] свидетельствует, что полоса с частотой 1720 см-1 отвечает колебаниям свободной карбоксильной группы, с частотой 1610 см-1 – карбоксилат-иону, а пик в области 1245 см-1 – гидроксильным группам соединений. Методика щелочного экстрагирования гуминовых кислот позволяет предполагать существование равновесия между количеством свободной карбоксильной группы и ее ионизированной формы в исходной субстанции. Поэтому предлагаемое отнесение полос справедливо как для производных, так и самих гуминовых кислот.

Данная методика может быть применена для стандартизации лекарственных препаратов на основе гуминовых кислот и их производных для широкого и более эффективного их применения в медицинской практике.

Рис. 3. ИК-спектр гумата кадмия (содержание Cd – 23,0 %масс.)

50 -----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'-----------------------------------'

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

Рис. 4. ИК-спектр гумата меди (II) (содержание Cu – 12,8 %масс.)

-1 cm

Список литературы О природе полос в ИК-спектре гуматов пелоидов

- Аввакумова Н.П., Катунина Е.Е., Кривопалова М.А., Глубокова М.Н., Жданова А.В. Амфифильность гумусовых кислот как фактор гомеостаза лечебных грязей. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009; 1: 1253-1255.

- Аввакумова Н.П., Кривопалова М.А., Глубокова М.Н., Жданова А.В. Проницаемость в ряду гумусовых кислот пелоидов. Труды IV Всероссийской конференции «Гуминовые вещества в биосфере». 3-8 апреля 2007 г. Москва; 2007: 105-109.

- Аввакумова Н.П., Герчиков А.Я., Хайруллина В.Р., Жданова А.В. Антиоксидантные свойства гуминовых веществ пелоидов. Химико-фармацевтический журнал. 2011; 3: 50-51.

- Жернов Ю.В. Анализ цитотоксичности гуминовых веществ пелоидов. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011; 1 (8): 1996-1998.

- Аввакумова Н.П., Жернов Ю.В. Изучение антимикробного воздействия хелатных комплексов гуминовых веществ низкоминерализованных иловых сульфидных грязей. Материалы XVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство». 11-14 апреля 2009 г. Москва; 2009: 520.

- Аввакумова Н.П., Воробьев Д.В., Катунина Е.Е., Потапова И.А., Пряхина К.А. Лечение остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника с применением пунктурного ДЭНС-фореза пелоидапрепарата. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012; 1 (8): 2100-2104.

- Воробьев Д.В., Константинова Е.С. Комплексное лечение гонартроза с использованием трансдер-мальной электрофармстимуляции. Ульяновский медико-биологический журнал. 2015; 1: 66-69.

- Аввакумова Н.П., Кривопалова М.А., Фомин И.В., Жданова А.В. Некоторые особенности функционально-группового состава гумусовых кислот пелоидов. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2010; 11: 24-27.

- Чимитдоржиева Г.Д., Аюрова Д.Б., Андреева Д.Б. Гумус и гуминовые кислоты черноземов ЮгоВосточного Забайкалья (Читинская область). Почвоведение. 2008; 2: 168-172.

- Вишнякова О.В., Чимитдоржиева Г.Д. Гуминовые кислоты лугово-черноземных мерзлотных почв Забайкалья. Почвоведение. 2008; 7: 805-809.

- Чуков С.Н. Структурно-функциональные параметры органического вещества почв в условиях антропогенного воздействия. СПб.: Изд-во СПбГУ; 2001. 354.

- Vorobev D.V. Application prospects of transdermal Electropharmstimuiation and Electroapplication in Treatment of Diseases of the musculosceletal System. Int. med. kongr. «Moderne Aspekte der Prophilaxe, Behandlung und Rehabilitation». 10-14 Juni 2004. Hannover; 2004: 167-168.