О прямолинейном течении в упруговязкопластическом цилиндрическом слое в условиях одностороннего прилипания

Автор: Панченко Галина Леонидовна

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 4 т.4, 2011 года.

Бесплатный доступ

В рамках теории больших деформаций получены точные решения ряда краевых задач вязкопластического течения упруговязкопластического материала в зазоре между двумя жесткими коаксиальными цилиндрическими поверхностями при движении одной из поверхностей. Предполагается, что на одной из поверхностей есть проскальзывание материала. Рассмотрены обратимое деформирование, развитие вязкопластического течения при равноускоренном движении каждой из поверхностей, торможение течения при равнозамедленном движении поверхностей до полной остановки и разгрузка среды.

Упругость, пластичность, вязкость, большие деформации

Короткий адрес: https://sciup.org/14320585

IDR: 14320585 | УДК: 539.3

Текст научной статьи О прямолинейном течении в упруговязкопластическом цилиндрическом слое в условиях одностороннего прилипания

Прямолинейные движения вязкопластических сред изучались ранее в [1–3]. Учет влияния упругих свойств среды на параметры подобных движений оказался возможным только в рамках теории больших деформаций. Именно так были получены первые решения некоторых модельных задач прямолинейного движения упруговязкопластических сред с последующей разгрузкой [4–7]. В данной работе с использованием модели больших упругопластических деформаций, предложенной в [8, 9], и подхода, подробно описанного в [4–7], приводится решение задачи прямолинейного движения упруговязкопластического материала между двумя цилиндрами. Один из цилиндров движется, в то время как второй жестко закреплен.

2. Основные модельные соотношения

Согласно [8] кинематика среды в декартовой прямоугольной системе пространственных координат Эйлера x i определяется зависимостями

d -e. + p . -e,e,. /2-е., p,. - p ,e,. +e ,p,e ., ij ij p ij ik kj ik p kj p ik kj ik p ks sj ,

De ij pp p

Dt °ij ° ij ( ( ° k ° k + z k ) e kj + e ik ( ° kj ° kj + z kj ) )/ ,

Dp ij Dt

ppp ij pik kj ik pkj ,

Dn ij dn ij

—- = —- - r,n, . + nr,

Dt dt ik kj ik kj , du d u,

Vi = —L = —L + Ui V, 1 dt d t 1' j j

u i , j

ij

d u i d xj ’

r. = (v . -v..)/2 + z..(s ,,m Л. iji , jj , i ijsk , sk .

В соотношениях (1) приняты обозначения: dij — компоненты тензора деформаций Альманси, ey - eikekj [I, py — его обратимые и необратимые составляющие; ui, у — компоненты векторов перемещений и скоростей точек среды; DDt — используемая объективная производная тензоров по времени, приведенная для произвольного тензора ny; °p (источник в уравнении переноса для тензора необратимых деформаций) — компоненты тензора скоростей пластических деформаций. Наличие нелинейной составляющей zij тензора вращений rij , которая приводится в [8, 9], связано с выполнением требования неизменности тензора пластических деформаций pij в процессах разгрузки.

Если считать материал несжимаемым и принять во внимание условие независимости плотности распределения свободной энергии от необратимых деформаций, получатся аналоги формулы Мурнагана [8]:

СТ У=" Р 5 ^Ei. (б kj" 2 d k^

при Р у = 0 ( i , j , k = 1,2,3),

W ст ij=- Р15 у+^(5 kj- ekj) при Ру* 0, d eik

W = - 2 p J 1 -p J 2 + bJ2 + ( b -p ) J 1 J 2 -x J 13 + ...,

r L k при k I k при

Р у = 0,

Р у * 0,

-

L 1 d kk , L 2 d ik d kj , 1 1 e kk e st e ts I"2 , 1 2 e st e ts e sk e kt e ts + e sk e kt e tn e ns /4.

Здесь G iy — компоненты тензора напряжений Эйлера-Коши; р , Р 1 — добавочные гидростатические давления; W = W ( е у ) — упругий потенциал; p , b , x — постоянные материала; 5 ky — символ Кронекера. Следует отметить еще раз, что напряжения (2) определяются только обратимыми деформациями.

В качестве пластического потенциала может быть использовано условие текучести

Треска

max |аi -сту | = 2k + 2р max |°pp |,

в котором ст i , ° Р — главные значения тензоров напряжений и скоростей пластических деформаций; k — предел текучести; р — коэффициент вязкости.

Скорости необратимых деформаций связываются с напряжениями ассоциированным законом пластического течения

° Р =X"5F7, F1 (сту °Р ) = k, Х> 0.

3. Начальное упругое равновесие и вязкопластическое течение

Пусть несжимаемый упругопластический материал, деформационные свойства которого соответствуют описанной выше модели, находится между двумя жесткими коаксиальными цилиндрическими поверхностями r = r 0 и r = R , ( R > r 0). Начальное напряженно-деформированное состояние в материале такого цилиндрического слоя свяжем с усилиями на его граничных поверхностях. Под действием таких краевых усилий до момента начала пластического течения слой находится в состоянии упругого равновесия. Далее обсудим все возможные ситуации в задании граничных условий для последующего процесса упругопластического течения.

Рассмотрим случай, когда начальное упругое равновесие задается соотношениями

-

u\ r - r 0 = 0, ОД - r 0 = a 0 , u l r - R = u 0 , О rrr = R =O 0. (5)

Здесь и = uz ( r ) — единственная не равная нулю компонента вектора перемещений, о rr — радиальная компонента тензора напряжений. В дальнейшем будем использовать цилиндрическую систему координат r , ф , z .

Предельные значения и 0 и о 0 в (5) не могут задаваться заранее подобно а 0, а должны рассчитываться из условий предельного упругого равновесия. Из формулы Мурнагана (2) следует, что отличие о 0 от а 0 определяется обратимыми деформациями в четвертой степени, поэтому впоследствии таким отличием пренебрегаем.

Полагаем, что среди состояний упругого равновесия имеется такое предельное состояние, когда воздействие на поверхности r = R приводит к срыву материала на границе r = r 0. Иначе считаем, что на граничной поверхности r = r 0 материал удерживается за счет сухого трения с коэффициентом трения покоя f :

(|о rz | - f |о rr I) < 0 при t < 0. Однако с момента времени t = 0 перемещение и 0

r = r 0

достигает такого предельного значения, что последнее неравенство обращается в равенство и материал начинает перемещаться вместе с поверхностью r = R как продеформированное упругое тело. В таком движении потребуем выполнения условий vr _ R =а t, (a- const), (|° rz| - f |° J + £ v )| = 0, (6)

-

1 r - r 0

где v - v z ( r , t ) — компонента скорости перемещения, ^ — коэффициент вязкого трения. Наличие последнего связано с предположением о разрыве скорости на поверхности r - r 0. Поскольку далее будет учитываться вязкость (с коэффициентом ц ) среды при ее пластическом течении, то естественнее было бы поставить условие прилипания. Но движение при срыве из состояния предельного равновесия подразумевает разрыв скорости, и это предопределяет выбор закона трения в форме второго соотношения из (6), тем более, что форма записи закона трения не влияет на корректность постановки задачи [6, 7]. Так как срыв из состояния равновесия происходит на поверхности r - r 0, то на поверхности r - R остается условие жесткой спайки (см. первое выражение из (6)).

Рассчитаем параметры упругого равновесного состояния, соответствующего моменту начала пластического течения ( t - 0). Ненулевыми компонентами тензора Альманси в рассматриваемом случае являются : d rr - - ( и ') 2/2, d rz - и '/2, и' - д и /d r . Из зависимостей (2) для компонент напряжений в квадратичном приближении по и' , в рамках которого строятся решения в данной статье, получаем:

О rr -О фф -- ( Р + 2 И )-( b + ц )( и ') 2/2 -- ^ , О zz -- ^ + ц ( и ')2 , О rz - И и '. (7)

8g 8g g - g

8g 8g„ g _ rZ । ZZ । fZ ^_ 0

8 r 8 z r

Согласно уравнениям равновесия

---rr. +--- r z + r ----W = 0

dr 8z r переменная 5 является функцией только координаты z , так что 5 = gz - a0, где g — неизвестная постоянная. Для того, чтобы напряжения grr

G,„,„ и G были конечными фф ZZ

при z ^ да , необходимо положить g = 0. Тогда при граничных условиях (5) решение упругой задачи принимает вид:

G rz = clr , G rr =G фф = a о , G zz = a о + c 2/ ( h r 2 ) , u = ( cl h ) ln ( r/ r o ) . (8)

Для определения постоянной c воспользуемся условием пластичности (3), которое в рассматриваемом здесь случае принимает вид: g rz|r = r = k . Отсюда c = kr0. Так как a 0 (задаваемое обжатие слоя) влияет только на распределение компонент нормальных напряжений, положим a 0 = kJ f . В этом случае проскальзывание на внутренней поверхности начнется одновременно с пластическим течением на ней же при условии u о = ( kr o/н ) In ( Rr ) .

Компоненты обратимых деформаций, согласно первому уравнению (1), вычисляются по найденному полю перемещений из соотношений erz = drz = u 72 = kr0/(2H r) , err = - 3el /2, ezz = el /2. (9)

Развивающаяся с момента времени t = 0 область вязкопластического течения r 0 < r < r 1 ( t ) ограничена поверхностями r = r0 и r = r 1 ( t ) . В области r 1 ( t ) < r < R материал по-прежнему деформируется обратимо, то есть r 1 ( t ) является движущейся границей области вязкопластического течения.

В области обратимого деформирования r ( t ) < r < R для компонент напряжений, аналогично (8), получаем

G rz = c 1/ r , G rr = G фф = a 0 , G zz = a 0 + c l 2/ ( h r 2 ) . (10) С учетом непрерывности компонент упругих деформаций на упругопластической границе r = r 1 ( t ) две последние кинематические зависимости из (9) будут справедливы и в области вязкопластического течения. Тогда, согласно формуле Мурнагана (2), для компонент напряжений с точностью до слагаемых второго порядка малости по e rz в данной области имеют место выражения

G rr = -( P l + 2 н )- 2 ( b + н ) el = - 5 1 ( t ) , G zz = - 5 1 ( t ) + 4 H el , G rz = 2 H e rz .

С другой стороны, интегрируя уравнения равновесия и используя условие непрерывности компонент напряжений на упругопластической границе r = r 1 ( t ) , можно показать, что в области вязкопластического течения r 0 < r < r 1 ( t ) для компонент напряжений выполняются те же зависимости, что и в упругой области.

Пластический потенциал (3) в квадратичном приближении может быть записан в форме [10]:

F i (g rz , ^ p ) = G 2 z - ( k + n^ pz ) 2 = 0. (11)

Следуя ассоциированному закону пластического течения (4), находим g rz = k + pa rZ , ^ = £ Pz /( n £ ZZ + k ) . Сравнение этих соотношений и (10) позволяет определить скорость пластических деформаций

£ pz = ( С 1 / r - k )/p . (12)

Учитывая, что на упругопластической границе r = r1 (t) sprz = 0, имеем: c1 = kr1. В области обратимого деформирования r1 (t) < r < R интегрирование уравнения равновесия приводит к выражению:

u = A(r) + at2/2, A(r) = (kr1 /ц)In(r/R)-(kr0/ц)In(r0/R), v = at.(13)

Кинематические зависимости drr = err + Prr — erz /2 - 2в„р„, dzz = ezz + pzz - e2 /2 - 2в„р„, d„ = e^ + p„, ddrL = ^ = vу 2, rr =- rrz = v'/ 2, s rz = v'/ 2 = s ez + s Pz = derz- + %,(14)

dt 5t 5t5

pprr pppzz pppp rr dt prz zr rz ,zz dt prz rz rz ,rr zz rz rz , имеющие место в рамках квадратичного приближения, и краевое условие вязкого трения (6) позволяют найти скорости точек в области вязкопластического течения:

v = C ( r , r 0 ) + D , C ( r , r 0 ) = ( 2 kJ n ) ( r i ln ( rr )- r + г ) , D = k ( r i Л - 1 )Д . (15)

Принимая во внимание (15), а также равенство и' = 2 ( e rz + p rz ) и непрерывность перемещений на упругопластической границе r = r 1 ( t ) , для компонент перемещений в области вязкопластического течения находим и = A ( r ) + a t 2/ 2 + tC ( r , r 1 ) .

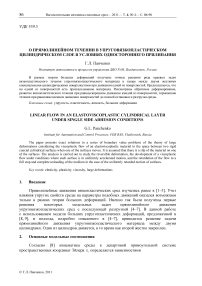

Рис. 1. Изменение радиуса упругопластической границы с течением времени при подвижной границе r = R

Из условия равенства скоростей (13) и (15) на упругопластической границе r = r1 (t) получаем уравнение для определения r1 , соответствующего скорости v = at на поверхности r = R :

C ( r 1 , r 0 ) + D = a t .

На рисунке 1 показано изменение радиуса упругопластической границы r 1 R от параметра т = a t 2 / r 0 при значениях r 0 / R = 0,08, k / ц = 0,0005, ц v r a /р = 100, ц r0 /a Д = 500.

Пусть, начиная с момента времени t = t 1 , скорость движения внешней цилиндрической поверхности становится постоянной: v = a t 1 . Из уравнения (16) следует, что упругопластическая граница r = r 1 ( t 1 ) не изменяется и пластическая область дальше не развивается (пластические деформации растут только в пределах слоя r 0 < r < r 1 ). Для последующего развития области вязкопластического течения можно увеличивать ст rr : ст rr = k ( 1 + у ( t - 1 1 ))/ f . Тогда скорость в пластической области и уравнение для определения r 1 ( t ) будут иметь следующий вид: v = C ( r , r 0 ) + D - k y ( t - 1 1 )Д , C ( r 1 , r 0 ) + D - k y ( t - 1 1 )/ ^ = a t 1 . Решение задачи в рассматриваемом случае, соответственно, для областей r 1 ( t ) < r < R и r 0 < r < r 1 ( t ) записываем как и = A ( r ) + a t 1 1 -a t 12/ 2, v = a t 1 и и = A ( r ) + tC ( r , r 1 ) + a t 1 1 -a t 12/ 2.

4. Торможение вязкопластического течения и разгрузка среды

Положим теперь, что с некоторого момента времени t = t2 > t1 внешний цилиндр начинает двигаться равнозамедленно со скоростью v = a t1 -Р( t -t2), (17)

где в — заданная постоянная. Торможение продолжается до полной остановки внешней поверхности. Конечным моментом торможения является момент времени tk = a t 1 /Р + t 2 . Начиная с момента времени t = 1 2 , при неизменном напряжении о rz = k' 1 /г , вязкопластическое течение будет продолжаться в области г0 < г < г2 ( t ) . В области г2 ( t ) < г < г 1 не изменяются компоненты тензора необратимых деформаций, область г 1 < г < R является областью обратимого деформирования.

В области обратимого деформирования г 1 < г < R для компонент напряжений выполняются зависимости (10). Для компонент напряжений в областях г 2( t ) < г < ' 1 и г 0 < г < г 2 ( t ) выполняются те же зависимости, что и для упругой области. Скорость пластических деформаций в области г 2 ( t ) < г < г 1 равна нулю и терпит разрыв первого рода на упругопластической границе г = г2 ( t ) ; для нее выполняется соотношение (12). В области обратимого деформирования ' 1 < г < R после интегрирования уравнения равновесия получим: и = A ( г ) + F ( t ) , F ( t ) = a t 1 1 -a t 12/ 2 -Р ( t - t 2 ) 2/2, v = a t 1 -Р ( t - t 2 ) , где скорость точек среды в области вязкопластического течения г 0 < г < г 2 ( t ) удовлетворяет (15).

В области г 2 ( t ) < г < г компоненты тензора необратимых деформаций изменяются в каждой точке слоя до того момента времени, пока поверхность г = г 2 ( t ) не достигнет точки слоя; далее компоненты тензора сохраняют свои значения (то есть не зависят от времени, являясь только функцией координаты г ). Так как напряжение о гz постоянно в процессе торможения, компонента перемещения в данной области, исходя из соотношения и' = 2 ( e гz + p гz ) , представляется в виде и = f ( г ) + g ( t ) . Учитывая, что в области обратимого деформирования скорость равна v = a t 1 - Р ( t - 1 2 ) , из условия непрерывности скорости на поверхности г = г1 следует, что скорость будет такой же во всей области г 2 ( t ) < г < г 1 . Тогда, согласно равенству скоростей на поверхности г = г 2 ( t ) , имеем уравнение движения данной поверхности

C ( г 2, г 0 ) + D = a t 1 -Р ( t - 1 2 ) . (18)

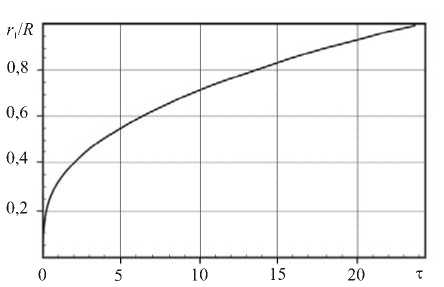

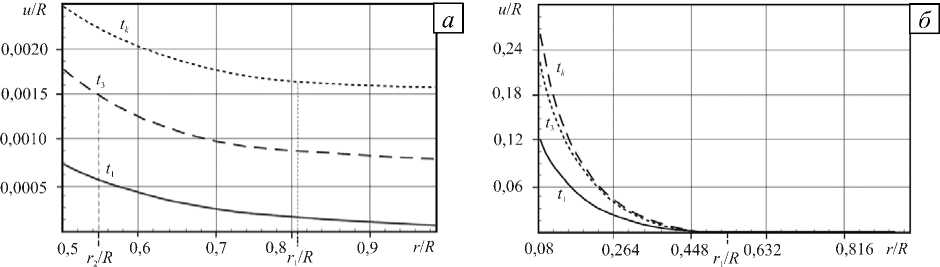

На рисунке 2, а показано изменение радиуса упругопластической границы г 2/ R от т .

Компонента тензора пластических деформаций p гz в области г 2 ( t ) < г < г1 определяется из (12), (14) и (18) и представляется как p гz = k ( t k - D /Р )( ' 1 / г - 1 )/ц-- к ( г / г - 1 ) C ( г , г 0 )/( пР ) . Используя это выражение, соотношения для напряжений (10) и учитывая непрерывность перемещений на границе r 1 , находим перемещение в этой области:

и = A(') + F(t) + (tk -D/Р)C(',')-(C5 (',г-0)-C’ ('i,г>))/(2Р)•

В области вязкопластического течения г 0 < г < г 1 ( t ) перемещение имеет вид: и = A ( г ) + F ( t ) + tC ( г , ' 2 ) + ( I k - D /Р ) C ( ' 2 , ' ) - ( C 2 ( ' 2 , ' 0 ) - C 2 ( ' , ' 0 ))/( 2 Р ) .

Рис. 2. Изменение радиуса упругопластической границы в процессе торможения ( а ) и перемещения точек среды в зависимости от радиуса в моменты времени t 1 , t 2 < t 3 < t * , t k ( б) при движущемся внешнем цилиндре и проскальзывании материала в окрестности внутренней поверхности

Согласно уравнению (18) в момент времени t * = t k - Dj в упругопластическая граница r2 ( t ) дойдет до внутренней поверхности r0 . С момента времени t = t * скорость становится одинаковой во всей области деформирования и вычисляется по формуле (17).

При дальнейшем уменьшении скорости внешнего цилиндра до полной его остановки напряжения, согласно (6), ведут себя по закону

о rz = с (t)/r, с (t ) = kr + £ r0 (ati-p( t - t 2 )) . (19)

Перемещение определяется следующими зависимостями: u = A (r, t) + F (t) в области и u = A (r, t) + F (t) + tC (r, r2) +

обратимого деформирования r 1 < r < R

+ (tk - D! P) C ( r2, ri )-( C 2 ( r2, r ) - C 2 ( ri, r0 ))/( 2P) в области с накопленными необратимыми деформациями r0 < r < r1; при этом A1 (r,t) = (c(t)/ц)In(r/R)-(kr0/ц)In(r0/R).

В конечный момент торможения функция c(t) и скорость, соответственно, равняются c (tk ) = kr0 и v = 0. На рисунке 2, б показаны перемещения точек среды в зависимости от радиуса в моменты времени t1, 12 < t3 < t , tk .

Уменьшение компонент напряжений до нуля приводит к разгрузке слоя. В конечный момент разгрузки, когда c ( t ) = о rr = 0, как следует из соотношения (7), остаточные напряжения равняются нулю во всей области деформирования.

5. Деформирование среды при движении внешнего цилиндрас возможным проскальзыванием материала в его окрестности

Рассмотрим случай, когда на поверхности движущегося цилиндра выполняется второе условие из (6): (| о rz | - f |о rr | + ^ [ v ])| ^ = 0; на поверхности внутреннего цилиндра зададим условие прилипания: u = v = 0. Теперь решение упругой задачи r = r 0 r = r 0

определяется через соотношения (8), где a 0 = kr 0 /( fR ) . Задание о rz = а 0 означает, что скольжение вблизи поверхности движущегося цилиндра начнется одновременно с пластическим течением на другой поверхности.

Итак, в момент 10 = 0 на внутренней поверхности начинается вязкопластическое течение. Как и в предыдущей задаче, упругопластическая граница r = r1 (t) разделяет область обратимого деформирования r1 (t) < r < R и область вязкопластического течения r0 < r < r1 (t). Найдем перемещения и скорости точек слоя в области обратимых деформаций u = A 2 ( r) + tC ( r1, Г0 ) , v = C (r1, r0 ) , A 2 ( r )=( kr1 /^) ln ( 4r0 ) (20) и в области вязкопластического течения u = A2 (r) + tC (r, r0), v = C (r, r0). Уравнение для радиуса упругопластической границы следует из второго условия (6), где v+ = at — скорость внешнего цилиндра, v- — скорость среды в окрестности внешнего цилиндра (второе уравнение (20)):

-

- C ( r i , Г о ) + a t = D 1 , D = k ( r /R - r , / R )Д . (21) При движении цилиндра с постоянной скоростью v = a t 1 граница r = r 1 ( t ) не изменяется, решение задачи имеет тот же самый вид. Чтобы вязкопластическое течение развивалось со временем, необходимо увеличивать ст rr , как и в предыдущем случае.

В момент времени t = 12 > t1 начинается торможение внешнего цилиндра. С этого момента вязкопластическое течение будет

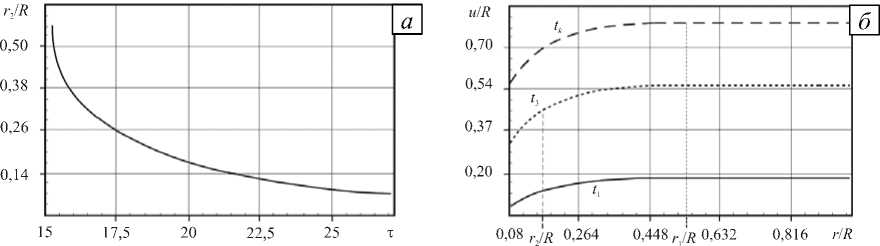

Рис. 3. Перемещения в зависимости от радиуса в разные моменты времени при движении внешнего цилиндра с проскальзыванием материала в его окрестности

продолжаться в области r 0 < r < r 2 ( t ) . В области r 2 ( t ) < r < r 1 не изменяются компоненты тензора необратимых деформаций, область r 1 < r < R является областью обратимого деформирования. В области вязкопластических деформаций решение вычисляется по формулам (20). Упругопластическая граница r = r 2 ( t ) удовлетворяет уравнению

-

- C ( r 2 , r , ) + a t i -P ( t - 1 2 ) = D i . (22)

В упругой области и в области с необратимыми деформациями, соответственно, решение задачи записывается в следующей форме:

u = A2 ( r ) + tC ( r2, r0 ) + ( tk - D1 /Р) C ( ri, r2 )-( C 2 ( ri, r0 )-C2 ( r2, r0 ))/( 2е) , v = C ( r2, r0 ) , u = A2 ( r ) + tC ( r2, r0 ) + ( tk - D1 /Р) C ( r, Г2 )-( C2 ( r, r0 )-C2 ( r2, r0 ))/( 23) , v = C ( r2, r0 )

и справедливо до момента времени t* = t k - D 1 /р, когда упругопластическая граница доходит до внутренней поверхности r 0 . В этот момент начинается разгрузка среды. Напряжению ст rz отвечает первое соотношение из (19), где

| c (t )| = kr0 +^R (a t1 -p( t - t 2)). (23)

В области обратимых деформаций и в области накопленных пластических деформаций соответственно найдем

u = (c (t)/^) ln (r/ro) + (tk - D1 /Р) C (r1, ro)- C2 (r1, ro)/(2P),

u = (c (t)/^) ln (r/ro) + (tk - D1 /Р) C(r, ro)- C2 (r, ro)/(2P).

На рисунке 3 показаны перемещения точек среды в зависимости от радиуса в моменты времени t1, t2 < 13 < t*, tk при движении внешней цилиндрической поверхности, когда в ее окрестности может происходить проскальзывание материала.

6. Деформирование среды при движении внутренней поверхности

Рассмотрим случай, когда условие (6) представляется в форме v| = at, r=ro

(a = const), (|arz|-f |arr| 4v)| = 0, то есть на внешнем цилиндре задано условие вязкого трения, а внутренний жесткий цилиндр движется. Пока справедливо неравенство arz\r=R < f |arr|, считаем, что на внешней поверхности выполняется условие прилипания u\=R = vr=R = 0 . Решение упругой задачи имеет вид arz = cr , arr =афф= a0 = |c|/( fR ) , azz = a0 + c7(pr2 ) , u =( clP) ln ( r/R) . (24)

При c = - kr0 на поверхности r = r 0 выполнится условие пластичности (11).

В момент времени t 0 на границе r 0 начнется вязкопластическое течение. В области обратимого деформирования решение задачи представляется в форме: u = A 3 ( r ) - tC ( r , r 0 ) +a t 2/2, v =- C ( ri,r0 ) +a t , где A 3 ( r ) = - ( kri /p ) ln ( r/r 0 ) - ( kr0 /ц ) ln ( r 0/ R ) . В области вязкопластического течения перемещение и скорость выражаются соотношениями: u = A 3 ( r ) - tC ( r , r 0 ) + a t 2/2, v = - C ( r , r 0 ) + a t . Уравнение для радиуса r = ri ( t ) записывается как (21).

Если, начиная с момента времени t = ti, скорость движения внутренней поверхности становится постоянной v = a t 1 , то в этом случае для областей ri ( t ) < r < R и r 0 < r < ri ( t ) , соответственно, получаем: u = A 3 ( r ) - tC ( r , r 0 ) + a tit -a t 2/2, v = C ( r , r 0 ) + a t i; u = A 3 ( r ) - tC ( r , r 0 ) +a tit -a t 2/2 , v = - C ( r , r 0 ) + a t 1 ; вязкопластическая область перестает развиваться, и, как уже отмечалось, чтобы заставить ее расти, нужно увеличивать a rr .

С момента времени t = 1 2 начинается торможение внутреннего цилиндра. Его скорость определяется выражением (17). Решение задачи имеет вид:

-

- в области ri < r < R

u = A3 ( r ) + F ( t )-tC ( r2, r0 )-( tk - D1 /Р) C ( ri, r2 ) + ( C 2 ( ri, r0 )-C2 ( r2, r0 ))/( 2P) ,

v = - C ( Г 2 , Г 0 ) + a t i -p ( t - 1 2 ) ;

-

- в области r 2 ( t ) < r < r 1

u = A3 ( r ) + F ( t )-tC ( r2, r0 )-( tk - Di/Р) C ( r, r2 ) + ( C2 ( r, r0 )-C 2 ( r2, r0 ))/( 2p) ,

v = - C ( Г 2 , Г 0 ) + a t i -p ( t - 1 2 ) ;

-

- в области r 0 < r < r 2 ( t )

u = A 3 ( r ) + F ( t ) - tC ( r , Г 0 ) , v = - C ( r , Г 0 ) + a t i -p ( t - 1 2 ) .

Здесь радиус r = r 2 ( t ) определяем из соотношения (22).

Данное решение справедливо до момента времени t = t * ( t* = t k - D i/р), когда упругопластическая граница доходит до внутреннего цилиндра радиуса r = r 0. После этого начинается разгрузка. Напряжение a rz находим по первой формуле (i9), а c ( t ) — по формуле (23). Скорость движения среды везде одинаковая и имеет вид (17). Таким образом, для перемещений среды в области обратимых деформаций и в области необратимых деформаций при торможении внутренней поверхности, соответственно, получаем выражения:

u = (-|C ( t )|A) ln ( rlro )-( kro N ln ( ro IR ) + F ( t )-( tk - D1 /Р) C ( r1, ro ) + C2 ( r1, ro )/( 4в) , u = (-|C ( t )|A) ln ( rlr0 )-( kr0 N ln ( r0 IR ) + F ( t )-( tk - D1 /Р) C ( r’ r0 ) + C 2 ( r, r0 )/( 4в) .

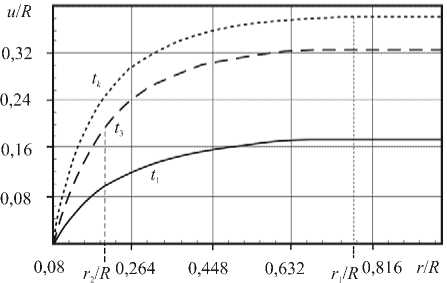

На рисунке 4, а показаны перемещения точек среды при движении внутреннего цилиндра с проскальзыванием материала в окрестности внешнего цилиндра в зависимости от радиуса в моменты времени t1, t 2 < t 3 < t * , t k .

В последнем из рассматриваемых случаев (6) принимает форму v r _ r = a t , ( a = const ) , ( a rz | - f |a rr | + £ [ v ])| = 0, а на внешней поверхности выполняется условие прилипания u| r _ R = v r _ R = 0. Решение упругой задачи имеет вид (24), только a 0 = k/ f , как в случае, описанном в разделе 3. В момент времени t = 1 0 на внутренней поверхности выполнится условие пластичности и начнется вязкопластическое течение.

Решение задачи в области обратимого деформирования r1 (t) < r < R записывается как и = A4 (r), v = 0, A4 (r) = (-kr/p) In (r/R), (25) в области вязкопластического течения ro < r < r (t)

и _ A 4 ( r ) - tC ( r , r ) , v _- C ( r , r ) . (26) Уравнение для радиуса упругопластической границы r _ r1 ( t ) находим из второго условия (6), где v + = a t — скорость внутреннего цилиндра, v - — скорость среды в окрестности внутреннего цилиндра (второе уравнение (26)); оно имеет вид (16), как и в первом случае, когда движется внешняя цилиндрическая поверхность, а на внутренней возможно проскальзывание материала. Если с момента времени t _ t 1 скорость движения поверхности становится постоянной, то решение определяется по формулам (25), (26), где r1 _ const.

При уменьшении скорости внутреннего цилиндра в области r1 < r < R решение принимает вид (25), в области с накопленными необратимыми пластическими деформациями r 2 ( t ) < r < r1 и в области пластического течения r o < r < r 2 ( t ) , соответственно:

u _ A 4 ( r )-( t k - DI P ) C ( r , r 1 ) + ( C 2( r , r o )- C 2( r b r o ) )/ ( 2 3 ) , v _ o ;

u _ A 4 ( r ) - tC ( r , r 2 ) - ( t k - DI P ) C ( r 2 , r 1 ) + ( C 2 ( r 2 , r o ) - C 2 ( r 1 , r o ) )/ ( 2 P ) , v" _ - C ( r , r 2 ) •

Уравнение движения упругопластической границы r _ r 2( t ) представляется как (18). В момент времени t = t * ( t* = t k - D /в ) эта граница достигнет внутреннего цилиндра и начнется разгрузка. Напряжение a rz определяется по формуле (19), а для перемещений в области r 1 < r < R и в области с накопленными пластическими деформациями соответственно получаем: и = ( - c ( t )/ ц ) ln ( r/R ) , и _ ( - c ( t )/ p ) In ( r/R ) - ( t k - D /p) C ( r , r 1 ) - C 2 ( rvr o )/( 2 p ) . В конечный момент торможения | c ( t )| _ kr o, а при полной разгрузке c ( t ) = o, a rr = o.

На рисунке 4, б показаны перемещения точек среды в зависимости от радиуса при движущейся внутренней поверхности, в окрестности которой материал может проскальзывать, в то время как на внешней поверхности выполняется условие прилипания, в моменты времени t 1, t 1 < 1 2 < 1 2, tk .

Рис. 4. Перемещения точек среды в зависимости от радиуса при проскальзывании материала в окрестности внешнего ( а ) и внутреннего ( б ) цилиндров при движущейся внутренней цилиндрической поверхности в разные моменты времени

7. Заключение

В работе получены аналитические решения ряда краевых задач исследования прямолинейного движения упруговязкопластического материала в зазоре между двумя жесткими коаксиальными цилиндрическими поверхностями, когда на одной из поверхностей возможно проскальзывание материала. Решение получено в рамках теории больших деформаций. Рассмотрен простейший случай, когда обратимые деформации считаются малыми настолько, что при вычислении по ним напряжений можно пренебречь членами, содержащими эти величины в третьей степени. Необходимо заметить, что применяемая модель больших деформаций позволяет оставить в решении слагаемые более высокого порядка малости, а используемое приближение дает возможность получить аналитические зависимости для перемещений как в областях обратимого деформирования, так и в областях течения. Полученное решение моделирует процесс волочения для широкого класса конструкционных материалов с малыми, по сравнению с пластическими, упругими деформациями.

При построении графиков использованы значения постоянных величин для алюминия.

Список литературы О прямолинейном течении в упруговязкопластическом цилиндрическом слое в условиях одностороннего прилипания

- Мясников В.П. Некоторые точные решения для прямолинейных движений вязкопластической среды//ПМТФ. -1961. -№ 2. -С. 79-86.

- Быковцев Г.И., Чернышов А.Д. О вязкопластическом течении в некруговых цилиндрах при наличии перепада давления//ПМТФ. -1964. -№ 4. -С. 94-96.

- Мосолов П.П., Мясников В.П. Механика жесткопластических сред. -М.: Наука, 1981. -208 с.

- Ковтанюк Л.В. О продавливании упруговязкопластического материала через жесткую круговую матрицу//ДАН. -2005. -Т. 400, № 6. -С. 764-767.

- Буренин А.А., Ковтанюк Л.В. Об упругих деформациях и вязкопластическом течении в тяжелом слое, помещенном на наклонной плоскости//Изв. РАН. МТТ. -2010. -№ 2. -С. 158-170.

- Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Устинова А.С. Об учете упругих свойств неньютоновского материала при его вискозиметрическом течении//ПМТФ. -2008. -Т. 49, № 2. -С. 143-151.

- Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Мазелис А.Л. Развитие и торможение прямолинейного осесимметричного вязкопластического течения и упругое последействие после его остановки//ПМТФ. -2010. -Т. 51, № 2. -С. 140-147.

- Буренин А.А., Быковцев Г.И., Ковтанюк Л.В. Об одной простой модели для упругопластической среды при конечных деформациях//ДАН. -1996. -Т. 347, № 2. -С. 199-201.

- Ковтанюк Л.В., Шитиков А.В. О теории больших упругопластических деформаций при учете температурных и реологических эффектов//Вестник ДВО РАН. -2006. -№ 4. -С. 87-93.

- Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Панченко Г.Л. Моделирование больших упруговязкопластических деформаций с учетом теплофизических эффектов//Изв. РАН. МТТ. -2010. -№ 4. -С. 107-120.