О прогнозировании данных

Автор: Игнатьев В.М., Шум В.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-3 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140111185

IDR: 140111185

Текст статьи О прогнозировании данных

Прогнозирование – специальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо процесса или состояния объекта [1]. Планирование и прогнозирование образуют первую функцию менеджмента, предшествуют функции организации производства, и от уровня организации прогноза в определяющей степени зависят все конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности организации. Прогноз (от греч. – предвидение, предсказание) – предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания. Прогноз – это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта или процесса. Прогноз – это научная модель будущего события, явления. Прогноз – это расчет неизвестного экономического показателя по заданным факторам на основании модели [1].

Прогноз – снятие неопределенности с состояния процесса в будущем [2]. Процесс – это, прежде всего, временное понятие. Поэтому у всякого процесса есть прошедшее, настоящее и будущее. В процессах присутствуют прошлые и новые моменты. Действие всегда направлено в будущее, поэтому планирование и действие ради будущего в целях более удовлетворительного состояния может повлиять только на будущее состояние. Необходимость прогноза обусловлена желанием знать события будущего, что невозможно на 100 % в принципе, исходя из статистических, вероятностных, эмпирических, философских принципов. Методы анализа прошлого делятся на четыре категории: традиционные методы анализа; детерминированные методы анализа; статистические методы анализа; методы оптимизации.

Существует много разнообразных методов прогнозирования. В смысле реализации методы прогнозирования разнообразны и отличаются друг от друга значительно. Тем не менее, некоторые особенности являются общими для всех методов. За основу прогнозирования принимается предположение, что та же самая причинно-следственная система, которая существовала в прошлом, сохранится и будет работать в будущем.

При проведении процесса прогнозирования можно выделить следующие три этапа: анализ, реализация алгоритма метода, оценка прогноза по критерию.

В настоящее время роль прогнозирования постоянно возрастает, что связано с влиянием факторов, представленных в табл. 1.

Таблица 1 – Факторы, влияющие на прогнозирование [2]

|

На макроэкономическом уровне |

На микроэкономическом уровне |

|

Повышение степени разделения труда Рост доли коллективного потребления Неспособность одного механизма свободного рынка обеспечить макроэкономическую устойчивость национальной экономики Рост масштабов воздействия человека на окружающую среду Учащение возникновения чрезвычайных ситуаций Обострение глобальных проблем современности Интернационализация капитала |

Концентрация производства Диверсификация производства Ускорение темпов научнотехнического прогресса Переориентация организации с производства на сбыт продукции Развитие акционерной формы собственности Необходимость выхода на внешний рынок Ускорение интеграционных процессов |

Прогнозы делятся

-

• по срокам: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные,

дальнесрочные;

-

• по масштабу: частные, местные, региональные, отраслевые,

страновые, мировые или глобальные.

-

• по ответственности: личные, на уровне организации, на уровне

государственных органов.

Методы прогнозирования в самом общем случае бывают трех видов:

-

• Экспертные методы прогнозирования;

-

• Модельные» методы прогнозирования;

-

• Статистические методы прогнозирования.

Сразу стоит отметить, что под «модельными» методами прогнозирования мы подразумеваем любые прогнозные методы, в основу которых ложатся какие-либо идеализированные представления о характере взаимосвязей в некоторой предметной области. Иными словами, в сам прогнозный метод «зашита» некоторым образом смоделированная реальность. Насколько нам известно, термин «модельные методы прогнозирования» не является нормативным, но нам приходится его вводить и употреблять, чтобы как-то обозначить данную совокупность методов, имеющую исключительно важное значение для прогнозирования, хотя и до сих пор пока никак неназванную. По-видимому, это происходит из-за того, что многие разработчики методов прогнозирования претендуют на некую универсальность своих разработок и им не выгодно показывать естественные границы их детищ: например, что они (детища) являются не методологией, а всего лишь методом, да ещё к тому же и помещенным в определенную группу.

Экспертные методы прогнозирования, а также технология, в которой они используются (технология экспертного прогнозирования), наиболее полно и системно отражены в работе [3]. Коротко говоря, они представляют собой методы получения новой информации о будущем от экспертов, причем эти методы не используют внутри себя каких-либо «предуставновленных» предположений о характере взаимосвязей в некоторой предметной области [4]. То есть, они в этом смысле являются «предметнонезависимыми» и, следовательно, каждый из таких методов может быть применен к прогнозированию любой тематики, к любому ряду данных. Экспертный метод прогнозирования должен воспроизводимо «запускать», инициировать некий познавательный процесс, направленный на определение некого параметра объекта или процесса в будущем, то есть, прогнозирование. Еще раз подчеркнем, что механизм, собственно запускающий этот когнитивный процесс не должен быть связан с какими бы то ни было реалиями предметной области.

Из наиболее известных прогнозных экспертных методов стоит отметить следующие: метод комиссий; метод «лицом к лицу»; процедура дельфи; морфологический анализ; «мозговая атака»; метод фокальных объектов; метод контрольных вопросов.

Наконец, статистические методы прогнозирования есть, на наш взгляд, частный, но при этом особый случай «модельных» методов прогнозирования, когда детализированность модели доходит до такой степени, что становится возможной полностью математическая обработка описываемых моделью реалий. Часто в статистических методах прогнозирования сама модель как бы «отходит на второй план», иногда даже не осознается вовсе, а сам познавательный акцент смещается на детали и тонкости соответствующей математической обработки.

Существует определенная логика применения этих указанных в наиболее общем виде групп методов прогнозирования, она связана, на наш взгляд, с естественным развитием системы представлений научного сообщества о каком-либо объекте или процессе. Здесь и далее предполагаем, что эти представления развиваются через последовательные смены парадигм [5].

Появились новые парадигмальные основания, нарождается новая парадигма. В это время целесообразно применять экспертные методы прогнозирования, предназначенные для решения прогнозных задач невысокого уровня сложности (I, II или III), так как для «модельных» прогнозных методов, а уж тем более для статистических попросту нет пока у научного сообщества нужной информации.

Парадигма какое-то время развивалась и стала самодостаточной, сформированной; представления экспертов об объекте прогнозирования, видимом через призму, задаваемую текущей парадигмой, «отлились» в некие устойчивые, застывшие формы, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. В это время уместно применять«модельные» методы прогнозирования и иногда, возможно, экспертные. Парадигма продолжает развиваться и становится зрелой, идеализированные представления о реальности становятся предельно детализированными и формализованными.

Эти формализованные представления накапливают годами. Появляются предпосылки для уместного и эффективного использования статистических методов прогнозирования.

Парадигма движется к своему естественному концу, появляется все больше и больше аномалий (явлений, не выводимых из текущей парадигмы). Исследовательская мысль фокусируется на новых, ранее неизучавшихся сторонах объектов и процессов. Относительно именно этих «сторон» формулируются наиболее социально значимые прогнозные задачи и именно в решении этих задач «модельные» и статистические методы начинают давать наибольшее количество «сбоев». Тогда приходит время для активного применения экспертных прогнозных методов, предназначенных для решения прогнозных задач IV и V уровней сложности. Настойчивое и длительное применение этих методов прогнозирования приводит к осознанию текущих парадигмальных оснований и открывает возможности для перехода к новым парадигмальным основаниям. После некоторой поисковой работы эти основания новой парадигмы оказываются найдены и все начинается сначала. Круг замкнулся.

Точность любого прогноза обусловлена:

-

• объёмом верифицированных исходных данных и периодом их сбора;

-

• объёмом неверифицированных исходных данных, периодом их сбора;

-

• свойствами системы, объекта, процесса, подвергающихся прогнозированию;

-

• методиками и подходами прогнозирования.

При возрастании совокупности факторов, влияющих на точность прогноза он практически замещается рутинным расчётом с некоторой установившейся погрешностью или планированием.

В процессе становления и развития прогнозирования как одной из важнейших функций менеджмента сложились определенные принципы реализации данной функции [6].

-

• Преемственность предусматривает увязку (в показателях, сроках, затратах, исполнителях) прогнозах всех уровней.

-

• Вариантность предполагает наличие альтернатив.

-

• Непрерывность заключается в том, что данный процесс не прекращается, а продолжается при возобновлении нового производственного цикла.

-

• Сбалансированность означает обеспечение в прогнозах всех уровней поступление в организацию ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) и их распределение.

-

• Экономическая обоснованность достигается детальными расчетами с обеспечением максимальных конечных результатов деятельности организации при минимальных затратах.

-

• Социальная ориентация предусматривает не только достижение

технических и экономических целей организации, но и решение задач социального развития коллектива.

-

• Обеспечение обратной связи предполагает создание системы,

дающей регулярную информацию о ходе выполнения заданий производства с возможностью их оперативной корректировки

Основные виды прогнозов:

-

• Технологический прогноз – Относится к уровню

технологического развития в прогнозируемой сфере, помогая проанализировать будущие веяния технологий и научно-технического прогресса.

-

• Экономический прогноз – анализ будущего состояния

экономических факторов, влияющих на развитие деятельности организации.

-

• Прогноз объема продаж (спроса) – прогнозирование факторов,

влияющих на будущий спрос.

-

• Прогнозирование развития конкуренции – предсказание

возможных изменений и дальнейшей стратегии деятельности конкурентов.

-

• Социальное прогнозирование – определение прогноза изменения

социальных установок людей, а также настроения общества, в целом.

-

• Криминологические прогнозы.

-

• Демографический прогноз. Сценарное планирование.

Предсказание. Пророчество и гадания.

Прогнозирование характеризуется следующими свойствами:

-

• общее осмысление будущего;

-

• прогнозирование условий среды;

-

• прогнозирование ресурсов предприятия;

-

• прогнозирование развития ресурсов предприятия;

-

• прогноз возможностей и действий, учитывающий ситуацию на

рынке;

-

• увязка прогноза е возможных действий для достижения целей

организации;

-

• непрерывная задача по времени, охватывающая все

подразделения и персонал организации.

Приведем классификацию факторов прогнозирования, которую отобразим на причинно-следственной диаграмме, приведённой на рис 1. При построении диаграммы использовались принципы и методология управления качеством [7].

Принципы

Вариантность

Обеспечение обратной связи

Экономическая обоснованность

Непрерывность

Преемственность

Сбалансированность

Социальная ориентация

Прогноз объема продаж -Прогнозирование развития конкуренции

Демографическое

Виды прогнозирования

Технологическое

Экономическое

Социальное

Прогноз ресурсов предприятия

Прогноз условии среды

Прогноз возможностей

- Краткосрочное

— Среднесрочное

--- Долгосрочное

Дальнесрочное

Стратегия и цели Тип производства Организационная структура

Цели и задачи

Общее осмысление будущего

Политические решения

Поставщики

Потребители

Ин фраструктура

Информационная обеспеченность

Экономическое управление

Структура менеджмента Персонал н подразделения формационная структура Производственные и технологические особенности

Технологический прогресс Инновационные разработки

Налоговая политика

Прогнозирование

Внутренние факторы

Внешние факторы

Рисунок 1 - Причинно-следственная диаграмма факторов прогнозирования

Ассоциативные прогнозы основаны на регрессионных моделях, на трендах временных рядов. Но качественный временной прогноз может дать регрессионный анализ [8]. Например, прогноз, выполненный с ряда Фурье при 12 гармониках, задаётся с помощью формулы

,, • । 6 С ■ kn(I-1) kn(i-iy\

Vi = a-i + b +^^_^ (C2k-1 sm—g— + ?2k cos—g—), где Vi - величина прогнозируемого показателя за коэффициенты а, b, с; r - коэффициент корреляции.

В качестве примера эффективного применение прогноза с помощью

(1) i -й год;

помощью

регрессионного уравнения рассмотрим ряды годового среднедушевого потребления продуктов питания в Краснодарском крае, где фиксировались следующим показателям [9]:

х 1 - годовое душевое потребление мяса и мясных продуктов, кг;

х 2 - годовое душевое потребление молока и молочных продуктов, л;

-

х з - годовое душевое потребление яиц, шт.;

х 4 - годовое душевое потребление сахара, кг;

х 5 - годовое душевое потребление растительного масла, л;

х 6 - годовое душевое потребление хлеба и хлебобулочных изделий, кг;

х 7 – годовое душевое потребление картофеля, кг;

х 8 – годовое душевое потребление овощей и фруктов, кг.

Собранные нами исходные ряды данных (на основе статистических данных Россстата) составляют 21 значение по каждому показателю за 1991 ÷ 2011 гг. В результате построения рядов Фурье в среде математического пакета MathCAD были получены коэффициенты а, b, с , приведенные в табл. 2.

В нижней строке табл. 2 указана значимость коэффициентов корреляции по критерию Стьюдента. Если значение коэффициента корреляции значимо, то можно говорить о линейной связи значений рядов данных и значений модели рядов в виде регрессионного уравнения по формуле Фурье.

Таблица 2 – Коэффициенты уравнения (1) потребления продукта

|

Обо-значение |

Коэффициенты уравнения потребления продукта |

|||||||

|

Картофель |

Растит, масло |

Молоко |

Мясо |

Овощи |

Сахар |

Хлеб |

Яйца |

|

|

a |

0,478 |

0,474 |

-0,64 |

1,244 |

0,188 |

0,462 |

0,296 |

6,155 |

|

b |

72,838 |

7,239 |

214,7 |

44,24 |

108,2 |

42,15 |

124,7 |

189,2 |

|

c 1 |

0,806 |

0,056 |

12,12 |

9,64 |

6,84 |

-1,943 |

0,335 |

2,916 |

|

c 2 |

-1,722 |

-0,089 |

11,63 |

1,165 |

-0,352 |

1,14 |

2,658 |

15,92 |

|

c 3 |

-0,744 |

-0,097 |

-4,922 |

0,544 |

0,603 |

-1,426 |

0,433 |

-2,865 |

|

c 4 |

1,737 |

0,328 |

6,158 |

0,397 |

2,848 |

0,593 |

-0,083 |

5,763 |

|

c 5 |

-1,522 |

0,274 |

-4,974 |

-2,423 |

1,772 |

-0,121 |

0,129 |

2,571 |

|

c 6 |

-4,68 |

0,203 |

11,37 |

5,726 |

4,39 |

0,385 |

1,5 |

-0,571 |

|

c 7 |

-3,044 |

- 8,6 10 -4 |

1,435 |

1,967 |

-0,829 |

-0,383 |

-0,406 |

2,832 |

|

c 8 |

0,228 |

0,282 |

7,818 |

2,44 |

-1,27 |

1,087 |

-0,704 |

-0,345 |

|

c 9 |

-0,866 |

-0,075 |

3,504 |

2,041 |

-3,4 |

-0,523 |

0,544 |

2,193 |

|

c 10 |

2,335 |

0,307 |

9,333 |

1,091 |

3,028 |

0,862 |

-0,02 |

3,116 |

|

c 11 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

c 12 |

1,5 |

0,151 |

3,767 |

1,03 |

3,987 |

0,234 |

0,333 |

-1,744 |

|

r |

0,141 |

0,763 |

0,312 |

0,581 |

0,242 |

0,536 |

0,512 |

0,9 |

|

H о 2 К р й К |

2 К р й К го О |

2 К Р й К СП |

2 К р й го О я |

2 Р й СП |

2 й го О |

2 Р й СП |

2 р й СП |

2 р й |

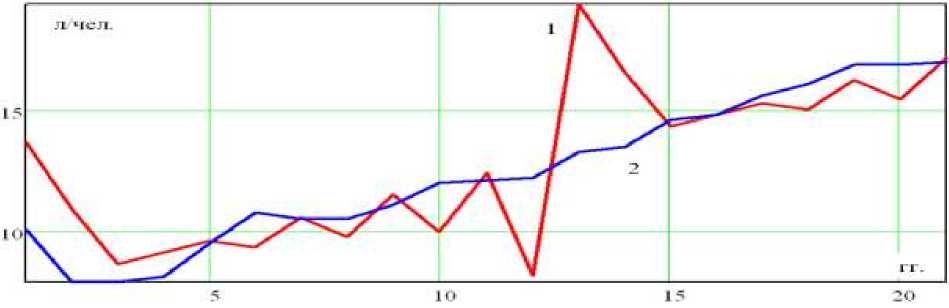

График изменения годового потребления подсолнечного масла на одного человека в Краснодарском крае: с 1991 по 2011 гг. приведён на рис. 2.

Рисунок 2 – Потребление подсолнечного масла за год на одного человека в Краснодарском крае за 1991-2011 гг.: 1 – факт; 2 – прогноз

Список литературы О прогнозировании данных

- Прогнозирование//Энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7

- Стивенсон В.Дж. Управление производством: учебное пособие. М.: Бином, 2002. 928 с.

- Сидельников Ю.В. Системный анализ технологии экспертного прогнозирования. М.: МАИ-ПРИНТ, 2007. 347 с.

- Игнатьев В.М., Борисова Д.М. О классификации экспертного оценивания//Экономика и социум: электронный журнал. 2014. №. 4(13). с.99-110

- Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. 365 с.

- Сидельников Ю.В., Салтыков С.А. Процедура установления соответствия между задачей и методом//Экономические стратегии, 2008. № 7, С. 102-109.

- Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2006. 400 с.

- Дрейпр Н.Р., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Вильямс, 2007. 912 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб./Росстат. М., 2014.