О происхождении и локальной специфике керамических наборов культуры псковских длинных курганов

Автор: Лопатин Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 214, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327931

IDR: 14327931

Текст статьи О происхождении и локальной специфике керамических наборов культуры псковских длинных курганов

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЛОКАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ КЕРАМИЧЕСКИХ НАБОРОВ КУЛЬТУРЫ ПСКОВСКИХ ДЛИННЫХ КУРГАНОВ*

Культура псковских длинных курганов (КДК) обычно рассматривается как однородная, если не считать указаний на специфику отдельных памятников в ее ареале (Северик, Доложское, Репьи и др.). Керамический набор КДК вообще слабо исследован. Этот пробел необходимо ликвидировать, поскольку именно в данной области, возможно, заключены нереализованные возможности разработки проблем происхождения и периодизации КДК. До настоящего времени неоднократные усилия исследователей, изучавших эволюцию погребального обряда и хронологию металлического инвентаря этой культуры, не привели к выявлению локальных и хронологических вариантов, а следовательно, версии происхождения КДК и путей расселения ее носителей по Северо-Западу остаются сугубо гипотетичными.

Автором была поставлена задача сопоставить эталонные керамические комплексы КДК на основе собственного изучения коллекций. В статье излагаются некоторые результаты этого сопоставления.

Прежде всего необходимо остановиться на предшествующем периоде -первой половине I тыс. н.э. Культурогенетические процессы этого времени рассмотрены в двух недавних диссертациях {Лопатин, 2000; Фурасъев, 2001).

Основной вывод обеих работ состоит в том, что в течение III-V вв. происходило проникновение традиций киевской культуры (разных вариантов) на север, вплоть до верховьев Ловати и Великой, т.е. на территорию, ранее занятую днепро-двинской культурой. В результате формируются культурные группы, объединяемые названием “круг Заозерье-Узмень”, а дальнейшее их развитие представлено древностями типа Тушемли-Банцеровщины и КДК.

Обособленность тушемлинско-банцеровских древностей от культуры псковских длинных курганов в 1960-е гг. сомнений не вызывала. Затем были обнаружены некоторые элементы сходства, а еще позднее появилась концепция родства двух групп древностей (Седов, 1974. С. 39; 1999. С. 134; Минасян, 1979. С. 184; Белецкий, 1979. С. 10; Аун, 1980. С. 79; Носов, 1982. С. 63; Лопатин, 1987. С. 52; Лопатин, Фурасъев, 1994. С. 139). Таким образом, керамика КДК заслуживает изучения в едином контексте с керамикой более южных территорий. Попытка такого исследования уже была представлена автором на конференцию “Archeologia о poczatkach slowian” (Краков, ноябрь 2001). Здесь же керамика КДК рассмотрена отдельно, в связи с вопросом генезиса самой культуры, своеобразие которой вряд ли стоит отрицать. Кроме того, эта часть материала отличается от тушемлинско-банце-ровской по характеру использования в древности (в основном связана с погребениями) и сохранности (преобладание целых форм).

Исследование керамических наборов III-V вв. (круга Заозерье-Узмень) проводилось Н.В. Лопатиным с использованием типологии керамики, заимствованной в основе из свода памятников киевской культуры (Терпилов-ский, Абашина, 1992). В исходную схему были внесены изменения и дополнения, однако нумерация типов сохранена. Описание полученной типологии опубликовано (Лопатин, 2001). На основании взаимовстречаемости форм керамики намечены разные культурно-хронологические группы (типов Абидни, Заозерья, Городка, Узменя, Демидовки), связанные с разными вариантами киевской культуры (Лопатин, 2001).

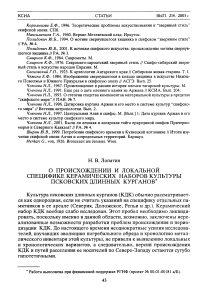

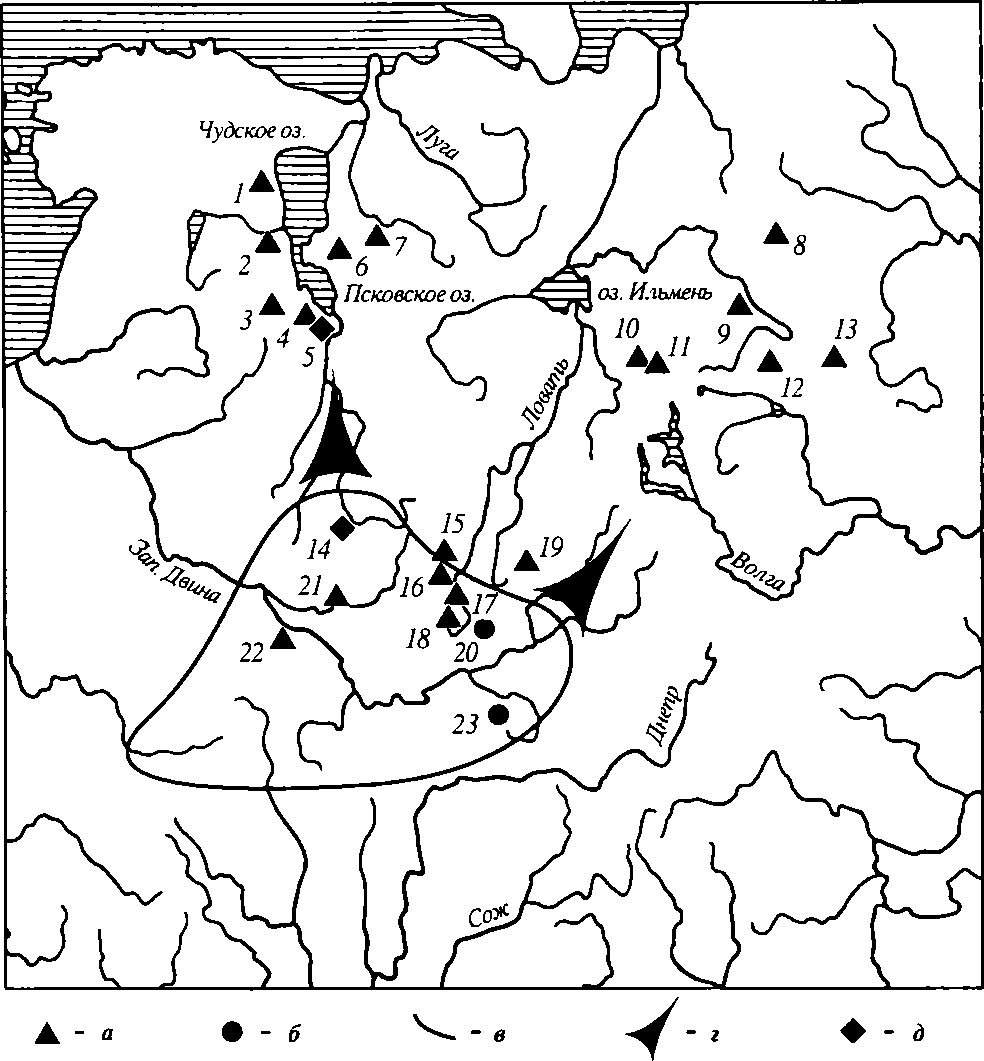

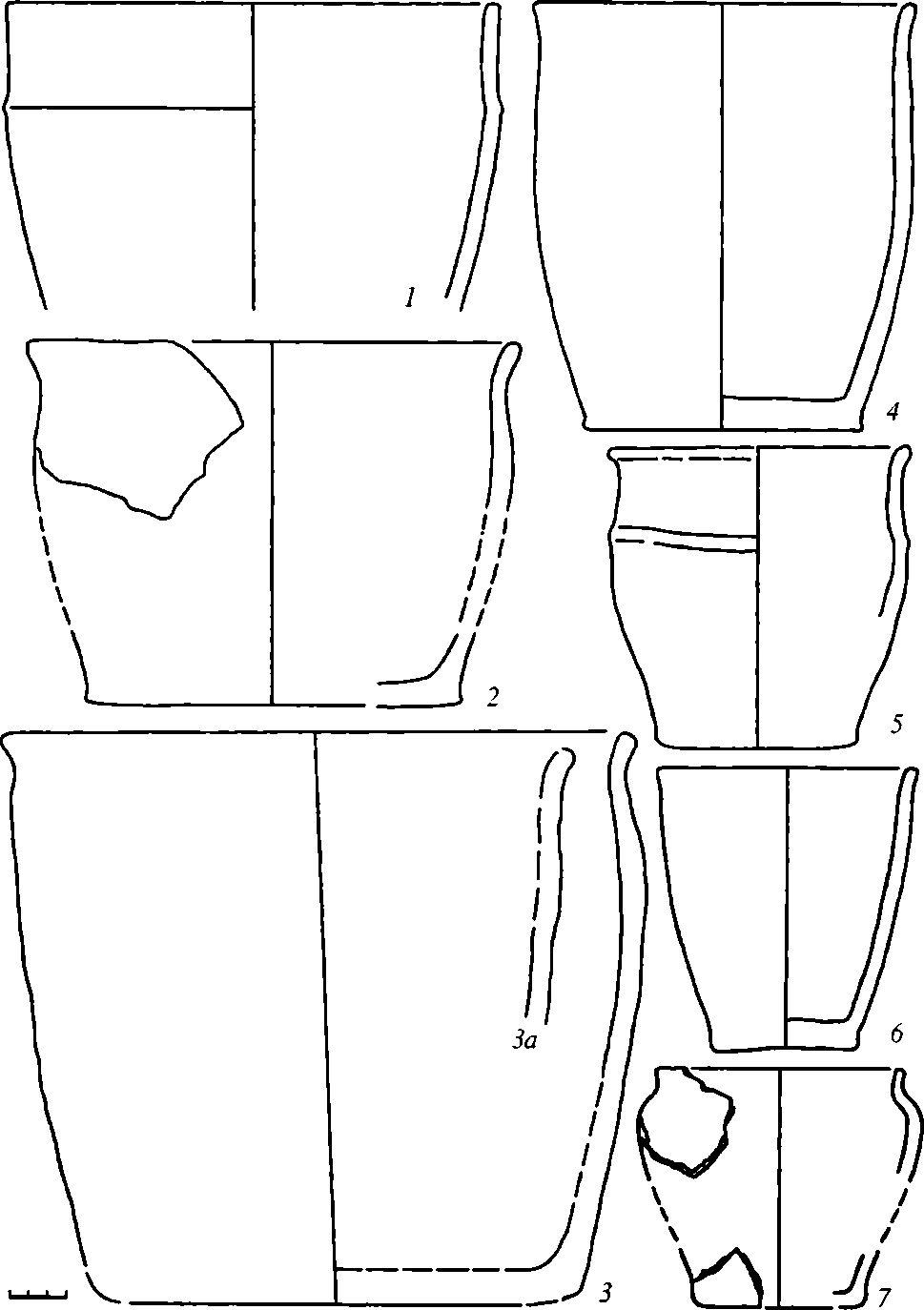

Рассмотрение керамики КДК показывает, что она в большинстве случаев находит прототипы в керамике киевской культуры и круга Заозерье-Узмень. В интересах удобства сопоставлений здесь используется та же нумерация типов и вариантов, хотя некоторые формы в VI—VIII вв. уже не встречаются и поэтому в таблицу не включены. Добавлено три новых типа: 10, 11 и Р-4 (рис. 1).

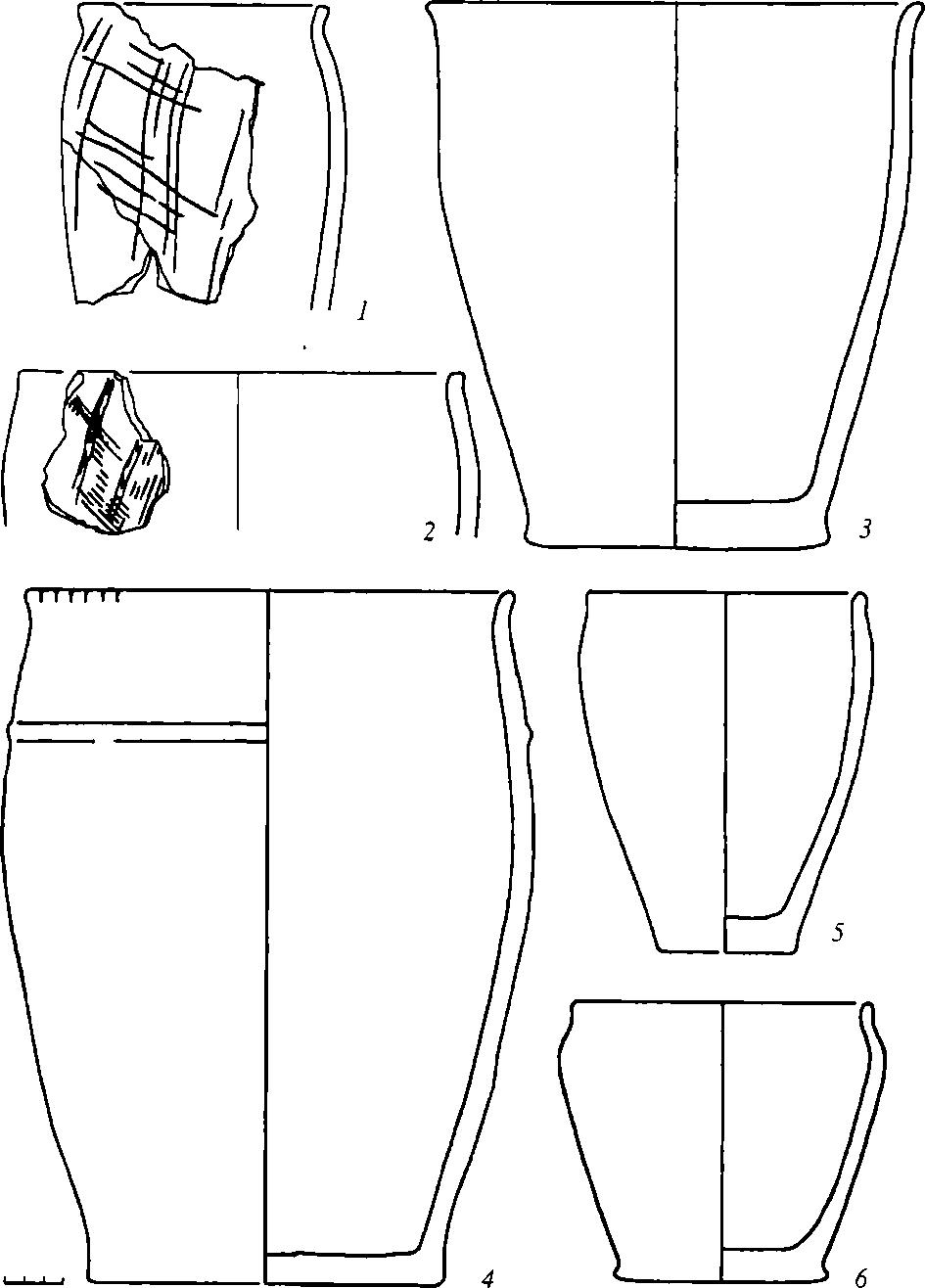

Керамика КДК была рассмотрена в рамках трех крупных регионов, наблюдаемых при картографировании основных керамических находок (рис. 2). Регионы условно названы: Двинско-Ловатский, Псковско-Чудской,

Рис. 1. Типология лепной керамики Северо-Запада Русской равнины V-VIII вв. н.э.

Мстинско-Валдайский. По мере углубления знаний, вероятно, будут выделены культурно-хронологические группы на основании типологической близости, а не территориального соседства. На иллюстрациях (рис. 3-9) керамика приведена выборочно, но пропорционально характерности той или иной формы для каждого набора, согласно представлениям автора. В нижеследующем описании типов подробно характеризуются те из них, которые наиболее актуальны для периода VI—VIII вв.

Тип 1 - закрытые сосуды с расширением в верхней части и выпуклым плавным перегибом тулова.

Тип 2 - сосуды с наиболее высоко расположенным плавным перегибом тулова. Варианты выделяются по степени открытости.

Рис. 2. Пункты находок публикуемой керамики III—X вв.; ситуация середины I тыс. н.э.

а - памятники V—VIII вв.; б - памятники III—V вв.; в - ареал памятников круга Заозерье-Узмень (III—V вв.); г - направления распространения керамических традиций в V в. н.э.; b - памятники VIII—X вв. / - Козеский Лес, 2 - Кынну, 3 - Линдора, 4 - Лезги, 5 - Изборск, 6 - Грядище (Совий Бор), 7 - Жеребятине, 8 - Съезжее, 9 - Потерпелицы, 10 - Обрыня, // - Липицы, 12 - Подол, 13 - Юрьевская Горка, 14 - Казиха, 15 - Полибино, 16 - Борисоглеб, 17 - Жабино, 18 - Дорохи, 19 - Михайловское. 20 - Узмень, 21 - Янковичи (Повалишино и Атоки), 22 - Субовщина, 23 - Заозерье (на Рутавечи)

Тип 3 - закрытые сосуды с плавно расширяющимися книзу от горловины стенками, с плавным перегибом тулова в средней части.

Тип 4 - сосуды с верхней частью, близкой к цилиндру, с плавным перегибом тулова в средней части. Варианты выделяются по степени открытости.

Сосуды типов 3 и 4 в северной части исследуемого ареала имеют обычно относительно приземистые пропорции (рис. 5: 2; 6: 4; 7: 7, 2), однако необходимость учета в одной типологии фрагментарного материала наряду с целыми формами не позволяет использовать общие пропорции сосудов в качестве типообразующего признака.

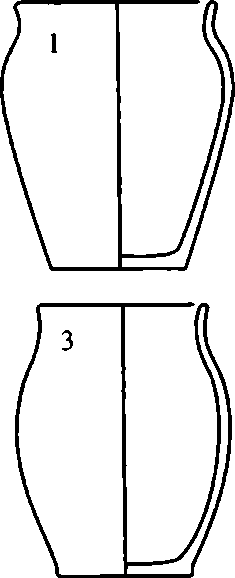

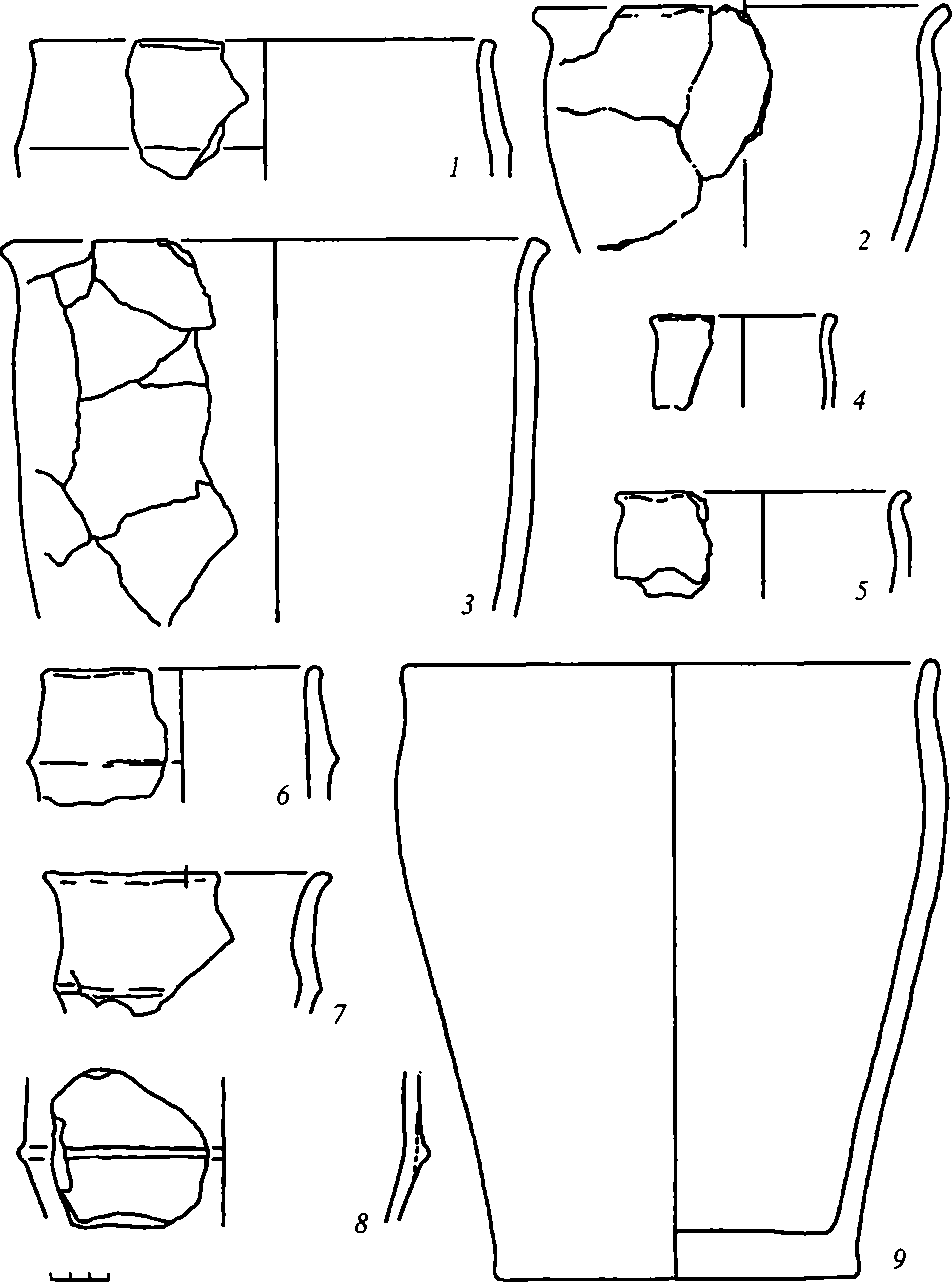

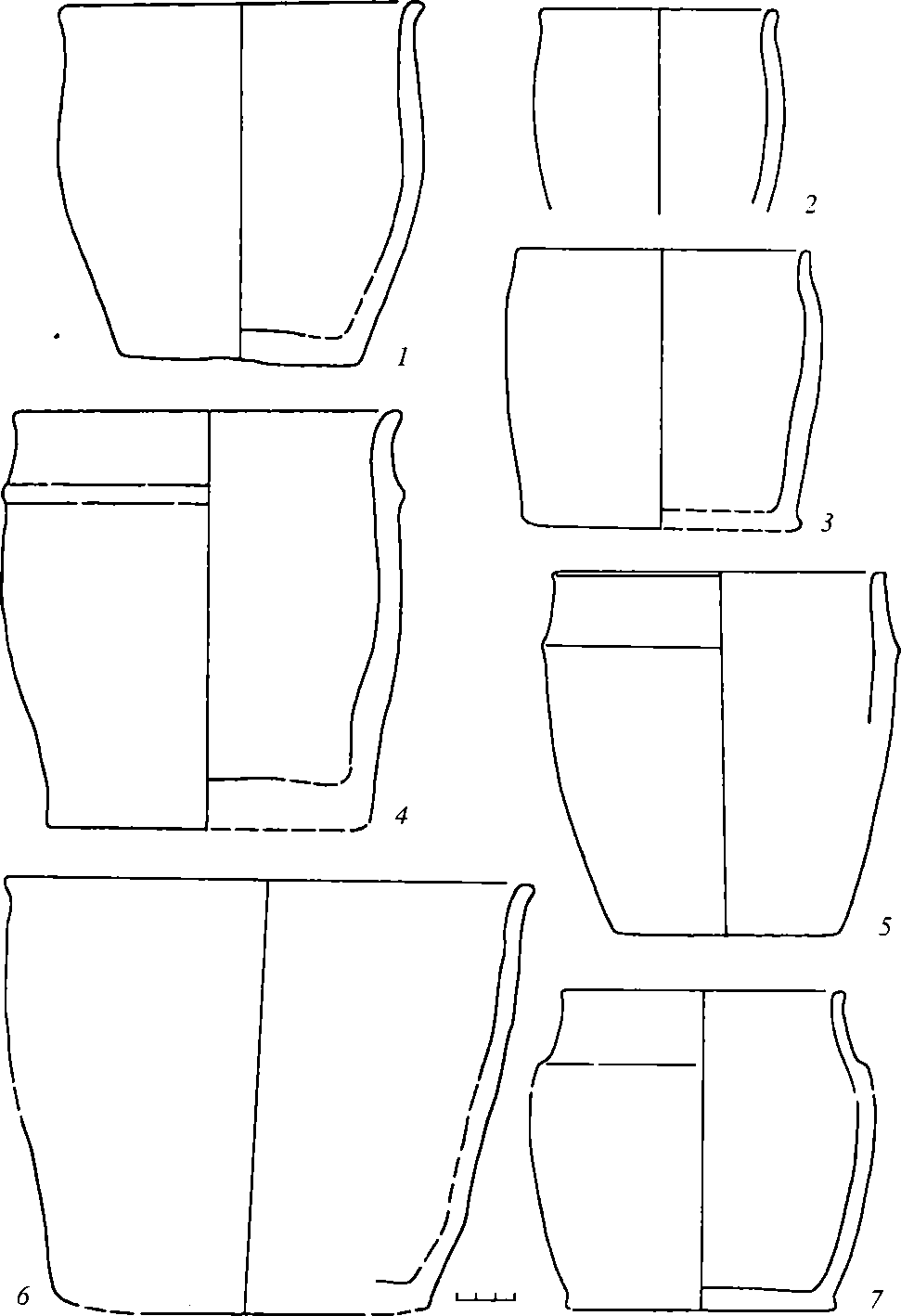

Рис. 3. Керамика Двинско-Ловатского региона

1-2 - Заозерье; 3-5 - Жабино; б - Казиха

Тип 7 - сосуды закрытые, с расширением в верхней трети, плавно сужающиеся к слабо намеченной шейке, с плавно отогнутым коротким (по сравнению с большинством других типов) венчиком.

Тип 8 - сосуды S-образного профиля с перегибом тулова в верхней части. Чаще всего имеют симметричное расширение от шейки вверх (до края) и вниз (до перегиба тулова). Наиболее вероятный прототип - сосуды типа 4.

Рис. 4. Керамика Двинско-Ловатского региона 1-8 - Узмень; 9 - Жабино

Тип 9 - сосуды раскрытые, очень слабо профилированные (близкие к усеченному конусу), но все же с намеченной шейкой. Перегиб тулова (едва уловимый) находится в верхней трети. По происхождению тип 9 может рассматриваться в качестве слабопрофилированного варианта ряда других типов (2, 4, 7, 8).

Тип 10 - сосуды с высоко расположенным крутым плечиком и хорошо профилированным коротким венчиком.

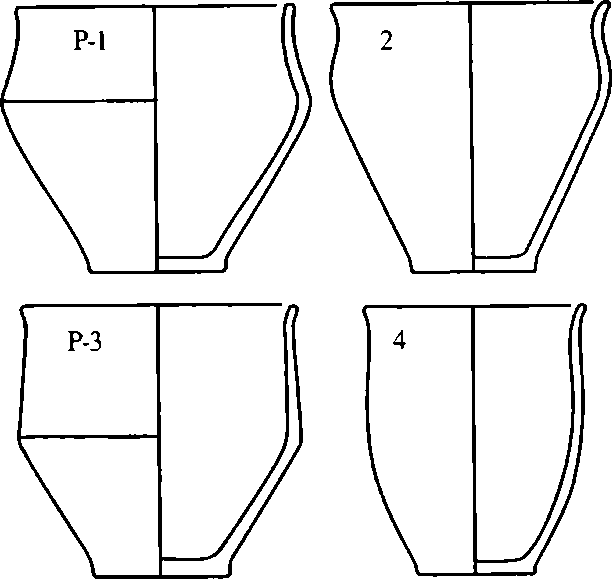

Рис. 5. Керамика Двинско-Ловатского региона

/ - Борисоглеб; 2 - Атоки; 3 - Субовщина; 4 - Михайловское; 5 - Полибино

К периоду VI-VII вв. лишь предположительно относятся отдельные экземпляры такой керамики (рис. 9: 7, 6). Главным образом это посуда следующего периода - VIII-X вв. (рис. 3: 6; 6: 7), происходящая из поздних длинных курганов (смоленско-полоцких), из связанных с ними поселений, а также из ранних древнерусских погребений, городских и сельских культурных слоев в Верхнем Поднепровье, Подвинье и на Северо-Западе Руси. Сходные

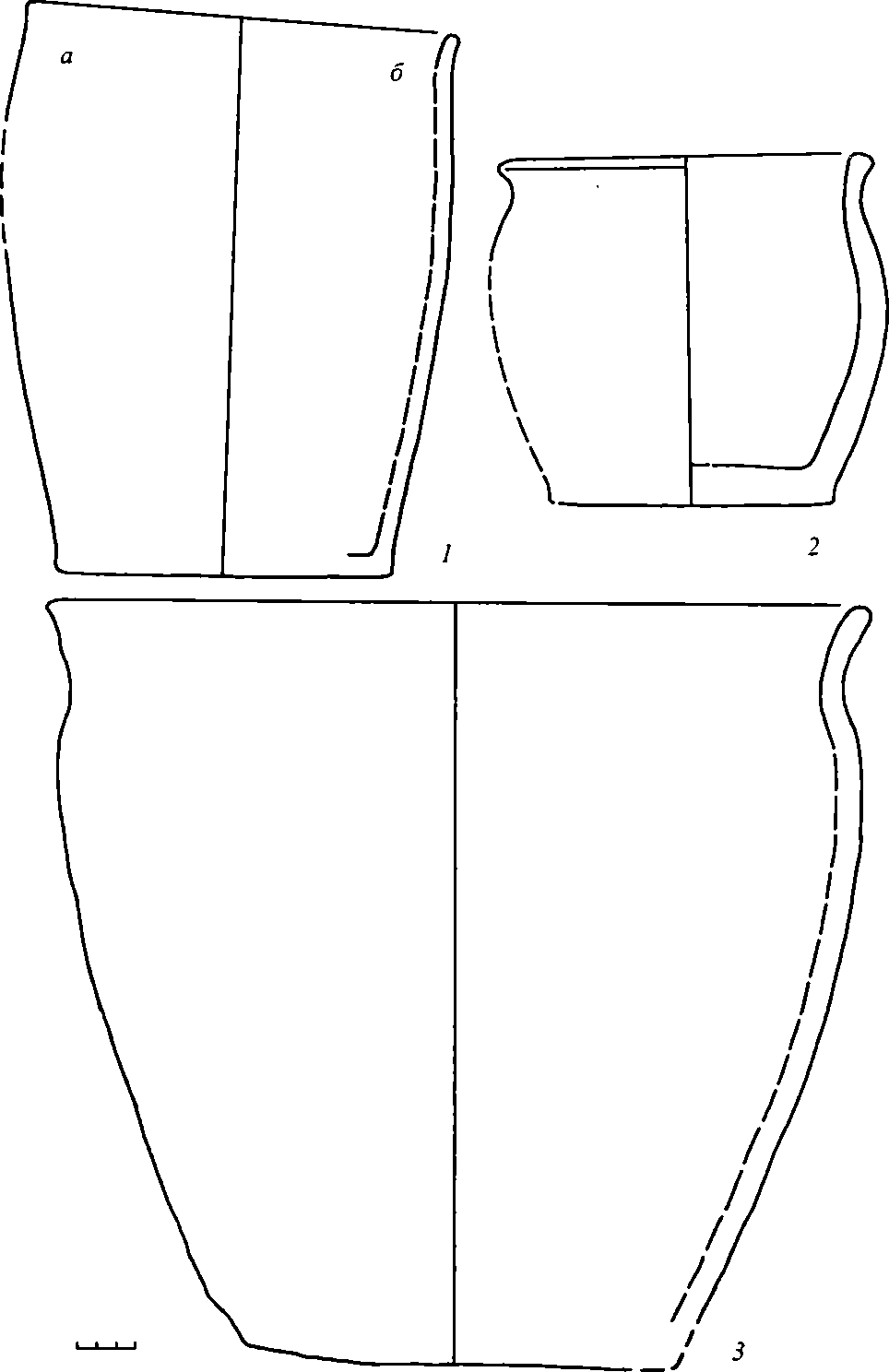

Рис. 6. Керамика Псковско-Чудского и Двинско-Ловатского регионов

/ - Кынну; 2 - Козеский Лес; 3 - Линдора (За - вариант профилировки того же сосуда); 4,5- Дорожи;

6 - Повалишино; 7 - Изборск

Рис. 7. Керамика Псковско-Чудского региона 1-4 - Жеребятино; 5 - Грядище; 6,7 - Лезги

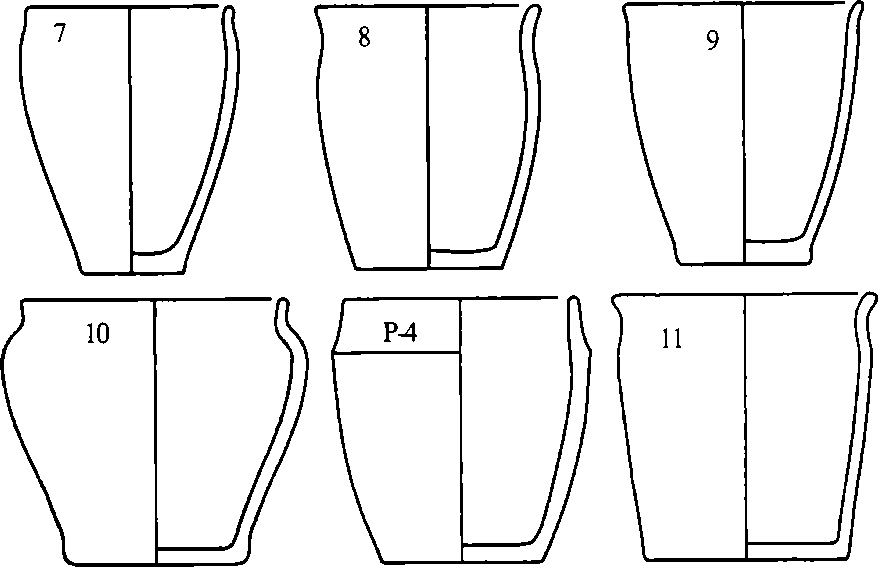

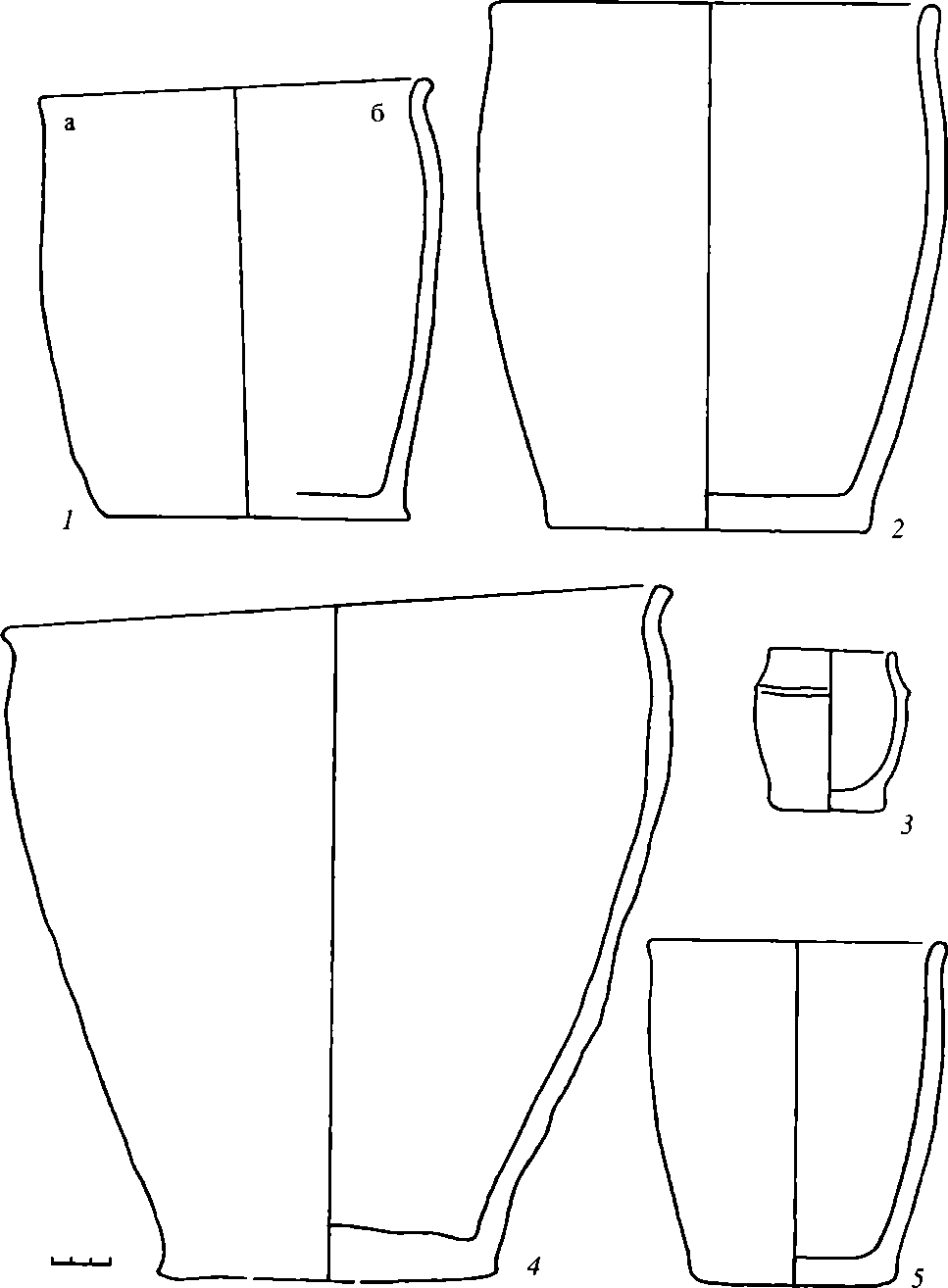

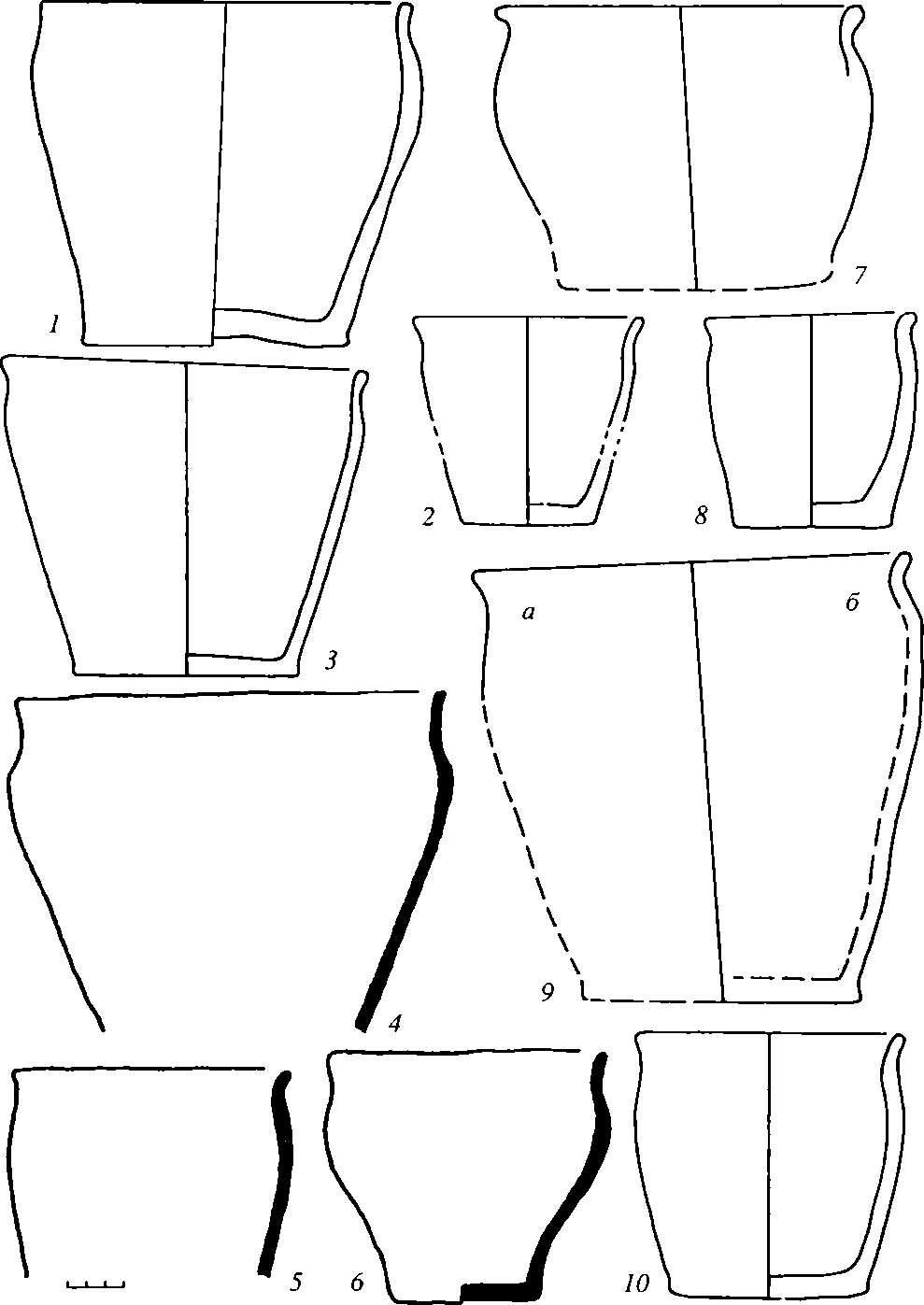

Рис. 8. Керамика Мстинско-Валдайского региона 1—3 - Потерпелицы

Рис. 9. Керамика Мстинско-Валдайского региона

1.2- Подол; 3, 10 - Съезжее; 4-6 - Юрьевская Горка (по И.В. Ислановой); 7, 8 - Липицы; 9 - Обрыня керамические традиции присущи одновременным памятникам Верхневолжья, Поочья, а вероятно, и более широкому кругу древностей, оставленных летописными восточнославянскими племенами и населением ранней Руси. Представляется, что вся эта керамика объединяется определенным стилистическим сходством (особенно на фоне слабопрофилированной посуды VI—VIII вв.), и поэтому здесь условно представлена одним типом. При специальном исследовании ее типология должна быть детализирована.

Тип 11 - раскрытые S-видные сосуды, у которых верхняя часть сильно “сжата”, в результате чего S-видный изгиб профиля более короткий и резкий, чем у типа 8. Среди сосудов этого типа нередки сильно асимметричные экземпляры, которые с одной из сторон сформованы по типам 4, 8, 9 (рис. 5: 7; 6: 3; 9:8).

Тип Р-1 - сосуды с ребристым перегибом в верхней трети. Варианты выделяются по степени открытости.

Тип Р-2 - сосуды с ребристым перегибом в средней трети и сужающимися кверху стенками верхней части (биконические).

Тип Р-3 - сосуды с ребристым перегибом в средней трети и почти вертикальными стенками верхней части (цилиндро-конические).

Тип Р-4 - ребристые сосуды слабопрофилированной формы. Пропорции верхней части обычно такие же сжатые, как и у типа 11. Ребро расположено на прямом участке профиля (т.е. только имитирует несуществующий перегиб), во многих случаях выше наибольшего расширения тулова, как правило, на уровне 2/3 или 3/4 высоты. Вариант (а) - ребро в виде округлого в сечении валика (рис. 3: 4; 5: 3; 6: 5; 7: 4). Вариант (б) - ребро оттянутое заостренное (рис. 6: 7; 7: 5). Выделка чаще улучшенная (тщательное заглаживание, примесь мелкой дресвы).

Особенности варианта а позволяют выявить прототип формы Р-4 - это сосуды типов Р-2 и Р-3 с оттянутым валиком по ребру (рис. 4: 7, 8). Наибольшая их серия происходит с памятников типа городища Демидовка, но встречаются они широко на памятниках поздней киевской, колочинской и Пеньковской культур. Отличие состоит в том, что у типов Р-2 и Р-3 валик всегда отмечает перегиб тулова (чаще резкий, реже плавный) и расположен близко к середине высоты. На селище Узмень (V в. н.э.) встречены фрагменты типов Р-2, Р-3 и Р-4 обоих вариантов (рис. 4: 1,6-8). Среди ребристой керамики КДК уже сложно отметить экземпляры, полностью соответствующие типам Р-1, Р-2 и Р-3, однако некоторые сосуды типа Р-4 сохраняют черты сходства с ними.

Двинско-Ловатский регион

Набор 1. Керамика памятников двинско-ловатского междуречья (Доро-хи, Повалишино, Атоки, Полибино, Михайловское, Борисоглеб, Субовщи-на; рис. 5; 6: 4, 6). Присутствуют горшки типа Р-4 (в основном варианта а), а также 9, 4, 11. Экземпляры типа 4 (рис. 5: 1а, 2; 6: 4) здесь более приземисты, чем аналогичные формы в киевской культуре.

Набор 2. Прямая традиция типов Абидни, Городка и Заозерья, по-види-мому, постепенно угасает, что проявляется в исчезновении не только гре- бенчатых расчесов и прочерчиваний (рис. 3: 7, 2), но и характерных форм посуды типов 1, 2, 7. Селище Жабино (рис. 3: 3-5; 4: 9) представляется редким примером памятников, продолжающих линию Абидни - Заозерья в третьей четверти I тысячелетия. Они включаются в виде одного из вариантов в культуру псковских длинных курганов.

Псковско-Чудской регион

Набор 3. Керамика региона Псковско-Чудского озера (Жеребятино, Грядище, Безьва, Лезги, Линдора, Кынну и др.; рис. 6: 1-3; 7). Присутствуют типы Р-4 (чаще вариант б), 9, 11, 8, 4, 3. В наборе 3 все типы имеют еще более приземистые пропорции, чем в наборе 1.

Мстинско-Валдайский регион

Набор 4. К востоку от оз. Ильмень в наборе керамики памятников культуры длинных курганов (Съезжее, Обрыня, Липицы, Потерпелицы, Городок, Подол и др.) практически отсутствуют ребристые формы (или они невыразительны). Преобладает тип 11 (рис. 8: 2, 3; 9: 2, 3, 7, 8, 96), присутствуют также типы 8 (рис. 9: 10) и 9 (рис. 8: 16). Общая особенность керамики набора 4 - заметная профилированность верхней части. В связи с этим представляется логичным раннее появление отдельных экземпляров типа 10 (рис. 9: 1).

Набор 5 (удомельский тип). В последние годы И.В. Ислановой выделен удомельский тип памятников (эталон - комплекс памятников Юрьевская Горка). Он отличается от соседней группы типа Съезжего отсутствием курганов и расположением в иных ландшафтах. Предполагается, что от удомельского типа ведет свое происхождение культура сопок (Исланова, 1996). Что касается керамического набора (рис. 9: 4-6), то его отличия от предыдущих (особенно типа Съезжего) еще предстоит проверять - по крайней мере потому, что в имеющихся публикациях они обосновывались лишь на материалах одного памятника. Тем не менее, здесь еще более заметна, чем в наборе 4, профилированность верхних частей сосудов; присутствуют типы 11, 10, 8, 7, возможно, также 1 и 2. Обращает на себя внимание ряд параллелей с набором 2 (Исланова, 1996. Рис. 2: 24-27).

Происхождение наборов керамики V-VIII вв. Традиции гончарства киевской культуры сыграли большую роль в культурогенезе Верхнего Подне-провья и Северо-Запада Русской равнины. Облик керамических наборов претерпел в конце эпохи раннего железа кардинальные изменения и затем в течение пяти столетий был связан с развитием киевских традиций. Весьма близки к последним наборы ряда памятников Верхнего Поднепровья и По-двинья, включаемых традиционно в тушемлинско-банцеровскую культуру. Посуда памятников КДК отличается более существенно: преобладают собственные формы (типы 8, 9, 11, Р-4, отчасти 7), хотя и восходящие в большинстве случаев к киевским прототипам. Сосуды, находящие прямые параллели в киевской культуре (типы 1, 2, 3, 4), здесь более редки.

Рассмотрим попарно параллели между регионами Двинско-Ловатским

(наборы 1 и 2, селище Узмень предыдущего периода), Псковско-Чудским (набор 3) и Мстинско-Валдайским (наборы 4 и 5). Двинско-Ловатский и Псковско-Чудской регионы объединяются типами Р-4 обоих вариантов (рис. 3: 4; 4: 7, 6; 5: 3; 6: 7, 5; 7: 4, 5), 9 (рис. 4: 3; 5: 5; 6: За, 6; 7: 6), в меньшей степени 4 (рис. 5: 1а, 2; 6: 4; 7: 7), 8 (рис. 4: 4; 6: 2) и 11 (рис. 4: 2, 5; 5: 4; 6: 3). Двинско-Ловатский с Мстинско-Валдайским - типом И (рис. 8: 2, 3; 9: 2, 3, 7, 8, 96), а также особенностью оформления верха сосудов - утоньшенной шейкой и утолщенным краем (рис. 4: 3, 4; 8: 2; 9: 3, 7), в меньшей степени типами 8 (рис. 9: 9а, 10) и 9 (рис. 8: 16). Непосредственные параллели между керамическими наборами Псковско-Чудского и Мстинско-Валдайского регионов не столь очевидны: они проявляются в типах, которые характерны для одного из них (для первого - 9, Р-4; для второго - главным образом 11).

Таким образом, есть основания рассматривать Двинско-Ловатский регион как связующий для всей территории Северо-Запада. Этот вывод указывает на коренной исходный регион распространения культуры псковских длинных курганов. Достаточно явным является происхождение всех вариантов керамических наборов КДК от памятников круга Заозерье-Узмень, и в первую очередь типа Узменя. Замечу, что изгибы ареала этих памятников соответствуют направлениям распространения КДК на север и северо-восток из Двинско-Ловатского региона в V в. (рис. 2).

Лепная керамика VIII-X вв. Некоторые из вышеперечисленных форм керамики (типы 9, 11) в отдельных регионах доживают до конца I тысячелетия н.э. Так, например, в материалах селища Хачево на водоразделе Двины и Ловати керамика, близкая к типу 11, датируется VIII—IX вв. (Еремеев, 2001. С. 23-25, рис. 1: 7-9). В то же время, начиная с VIII в. распространяются и господствуют новые керамические традиции (тип 10). Происхождение подобных форм следует выяснять на более широком материале, чем охваченный в данной статье. Вероятно, имели место культурные импульсы извне изучаемого региона.

Тем не менее, типологическая цепочка с участием типа 10 наблюдается и в рассмотренных здесь материалах: тип Абидни - тип Заозерья - набор 2 -набор 5 (вместе с отдельными экземплярами из набора 4) - “поздняя лепная керамика” типа 10. Кроме профилированности верхних частей сосудов для всей этой цепочки характерно присутствие относительно стройных сосудов с узким дном - в отличие от Псковско-Чудского региона, где такие пропорции и профилировка в V-VIII вв. практически неизвестны и появляются только вместе с керамикой типа 10 (рис. 6: 7).

Предыдущие публикации и места хранения публикуемой керамики*

Рис. 3, 7, 2 - (Лопатин, Шмидт, 2002. Рис. 5: 5; 6: 5); Смоленский музей-заповедник (раскопки Е.А. Шмидта); 3-5 - (Станкевич, 1960. Рис. 72, 73, 74: 3); Великолукский филиал Псковского музея-заповедника; 6 - Себеж-ский краеведческий музей (раскопки В.В. Седова).

Рис. 4, 1-8 - Государственный Эрмитаж (раскопки Р.С. Минасяна); 9 -см. рис. 3: 3-5.

Рис. 5, 1 - Институт археологии РАН (раскопки Г.Н. Пронина); 2 - (Штыхов, 1972. Рис. 5: 7); Национальный музей истории и культуры Беларуси; 3 - (Шадыра, 1995. Мал. 2: 7, 2); Отделы археологии Института истории НАН Беларуси; 4 - (Станкевич, 1960. Рис. 84: 3); Великолукский филиал Псковского музея-заповедника; 5 - Государственный Эрмитаж (раскопки Я.В. Станкевич).

Рис. 6, 1-3 - (Аун, 1980. Рис. 16: 9); Институт истории АН Эстонии (раскопки X. Моора, М. Шмидехельм, С. Лаул, Ю. Селиранда); 4-6 - (Штыхов, 1972. Рис. 5: 2; 8; Штыхау, 1999. Мал. 125: 74); Отделы археологии Института истории НАН Беларуси; 7 - Государственный музей-заповедник “Из-борск” (раскопки В.В. Седова).

Рис. 7, 7^ - Государственный Эрмитаж (раскопки К.В. Кудряшова); 5 -(Тараканова, 1953. С. 193); Псковский музей-заповедник; 6,7 - (Гроздилов, 1965. Рис. 18); Государственный Эрмитаж.

Рис. 8, 1-3 - Новгородский музей-заповедник (раскопки С.Н. Орлова).

Рис. 9, 7, 2 - (Черных, Малыгин, Томашевич, 1998. Рис. 6: 3; 7: 3), Тверской государственный объединенный музей; 3,10- (Носов, 1981. Рис. 3:3; 1984. Рис. 3: 3), Новгородский музей-заповедник; 4-6 - (Исланова, 1996. Рис. 2); 7-9 - Государственный Эрмитаж (раскопки П.А. Садикова).

Список литературы О происхождении и локальной специфике керамических наборов культуры псковских длинных курганов

- Аун М., 1980. Курганные могильники Восточной Эстонии во второй половине I тысячелетия н.э. Таллин.

- Белецкий С.В., 1979. Керамика Псковской земли второй половины I -начала II в. н.э. как исторический источник (культурная стратиграфия региона). Автореф. дис... канд. ист. наук. М.

- Гроздилов Г.П., 1965. Археологические памятники Старого Изборска//Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 7. Л.

- Еремеев И.И., 2001. Древности VIII-XI веков на водоразделе Ловати и Западной Двины (по материалам раскопок 1996-1998 гг.)//Тверской археологический сборник. Вып. 4, том II. Тверь.

- Исланова И.В., 1996. О новом типе памятников третьей четверти I тыс. н.э.//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь.

- Лопатин Н.В., 1987. Параллели в керамике культуры длинных курганов и древностей типа Тушемли-Банцеровщины//Археология и история Пскова и Псковской земли. Тезисы докладов. Псков.

- Лопатин Н.В., 2000. Культурные традиции населения Верхнего Поднепровья и Подвинья в III-V вв. н.э. Автореф. дис... к.и.н. Москва.

- Лопатин Н.В., 2001. Происхождение керамических традиций III-V вв. н.э. в днепро-двинском регионе//Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы научного семинара за 2000 год. Псков.

- Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г., 1994. О роли памятников III-V вв. н.э. в формировании культур псковских длинных курганов и Тушемли-Банцеровщины//Петербургский археологический вестник. № 9. СПб.

- Лопатин Н.В., Шмидт Е.А., 2002. Селище Заозерье на реке Рутавечь//Верхнее Поднепровье и Подвинье в III-V веках н.э. Материалы (Раннеславянский мир, вып. 4). М.

- Минасян Р.С., 1979. Поселение и могильник на берегу озера Узмень//Труды ГЭ. Т. XX. Л.

- Носов Е.Н., 1981. Поселение и могильник культуры длинных курганов на оз. Съезжее//КСИА. Вып. 166. М.

- Носов Е.Н., 1982. Проблемы изучения погребальных памятников Новгородской земли (к вопросу о славянском расселении)//Новгородский исторический сборник. Вып. 1 (11). Л.

- Носов Е.Н., 1984. К вопросу о сложении погребального обряда длинных курганов//КСИА. Вып. 179. М.

- Седов В.В., 1974. Длинные курганы кривичей (САИ, вып. Е1-8). М.

- Седов В.В., 1999. Древнерусская народность. М.

- Станкевич Я.В., 1960. К истории населения Верхнего Подвинья в I и начале II тысячелетия н.э.//Древности Северо-Западных областей РСФСР в первом тысячелетии н.э. (Материалы и исследования по археологии СССР, № 76). Москва; Ленинград.

- Тараканова С.А., 1953. Древности Псковской земли//По следам древних культур. Древняя Русь. Москва.

- Терпиловский Р.В., Абашина Н.С., 1992. Памятники киевской культуры (свод археологических источников). Киев.

- Фурасьев А.Г., 2001. Динамика культурных трансформаций в междуречье Западной Двины и Великой во второй и третьей четверти I тыс. н.э. Автореф. дис... к.и.н. Санкт-Петербург.

- Черных И.Н., Малыгин П.Д., Томашевич Т.В., 1998. Исследования памятников культуры длинных курганов в Тверской области (погребальный комплекс Подол I на оз. Кафтино)//Тверской археологический сборник. Вып. 3. Тверь.

- Шадыра В.I., 1995. Вялiкае перасяленне народаў i крывiчы//Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. № 7. Мiнск.

- Штыхаў Г.В., 1999. Культура раннiх доўгiх курганоў (VI-VII стст.)//Археалогiя Беларусi. Т. 2. Мiнск.

- Штыхов Г.В., 1972. Полоцкие кривичи//Очерки по археологии Белоуссии. Часть II. Минск.