О происхождении населения островов Рюкю: интеграция краниометрических и краниоскопических признаков

Автор: Моисеев В.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 4 (40), 2009 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования состояла в проверке гипотез происхождения современного населения островов Рюкю. Для этого с помощью средств многомерной статистики были интегрированы данные двух систем антропологических признаков - краниометрии и краниоскопии. Полученные результаты свидетельствуют о метисном происхождении населения островов. Представляется, что оно сформировалось на основе по крайней мере трех различных по происхождению групп населения. Первые две из них - носители культур дзёмон и яёй - являются предковыми и для современных японцев. Выраженное антропологическое своеобразие рюкюсцев может быть обусловлено наличием южно-монголоидной примеси.

Японский архипелаг, острова рюкю, интеграция краниометрических и краниоскопических признаков

Короткий адрес: https://sciup.org/14522749

IDR: 14522749

Текст научной статьи О происхождении населения островов Рюкю: интеграция краниометрических и краниоскопических признаков

Архипелаг Рюкю представляет собой цепочку небольших островов, протянувшихся с северо-востока на юго-запад от о-ва Кюсю. До начала XVII в. здесь существовало независимое государство, которое было окончательно присоединено к Японии лишь в 1879 г. Длительный период автономного развития обусловил значительное своеобразие материальной и духовной культуры коренного населения архипелага Рюкю; многие особенности, несмотря на сильное культурное и политическое влияние японского государства, сохранились до наших дней.

До недавнего времени все вопросы популяционной истории коренного населения Рюкю представлялись решенными. Еще в 1911 г. Э. Бельц на о сновании анализа соматологиче ских признаков выдвинул гипотезу о родстве современного населения островов Рюкю с айнами [Baelz, 1911]. К признакам, свидетельствующим о большем сходстве рюкюсцев с айнами, чем с японцами, он отнес значительное усиление третичного волосяного покрова, более темную пигментацию, ослабление монголоид- ных особенностей глазной области, малую высоту лица и низкий рост. Данная точка зрения доминировала в японской физической антропологии до конца ХХ в. Она хорошо вписывается в общепризнанную в настоящее время т.н. дуальную структурную модель формирования населения Японских островов [Hanihara, 1991]. Модель предполагает, что популяционное разнообразие Японского архипелага возникло в процессе взаимодействия двух основных групп древнего населения.

Первая группа восходит к верхнепалеолитическому населению, проникшему на территорию Японского архипелага ок. 35–30 тыс. л.н. по сухопутному мо сту, соединявшему в то время Юго-Восточную Азию и Японские острова. Архипелаг Рюкю представляет собой остаток этого моста. Именно здесь, на стоянке Минатогава (о-в Окинава), были собраны самые представительные для Японии палеоантропологические материалы верхнепалеолитического времени. Останки, древность которых составляет ок. 18–16 тыс. лет, принадлежат трем индивидуумам. Лучше всего сохранился мужской скелет (Минатога-ва 1). Данная находка является ключевой для рекон-

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (40) 2009 © В.Г. Моисеев, 2009

струкции ранней популяционной истории Японии. По своим морфологическим особенностям череп Минатогава 1 сходен с предположительно верхнепалеолитическим черепом из Люцзяна (Южный Китай), что указывает на направление миграций верхнепалеолитического населения на территорию Японии. Вместе с тем отмечается сходство черепа Минатога-ва 1 с черепами носителей неолитической культуры дзёмон, которая демонстрирует отчетливо преемственную связь с верхним палеолитом Японии [Baba, Narasaki, 1991; Suzuki, Hanihara, 1982].

Вторая группа популяций, отличных по происхождению от дзёмонцев, начала проникать на территорию Японии, а именно на о-в Кюсю, ок. 300 г. до н.э. из Северного Китая и с Корейского полуострова. Мигранты принесли с собой новую культуру – яёй. Основу хозяйственной стратегии яёйцев составляло рисовое земледелие; дзёмонцы были преимущественно охотниками-собирателями. Носители культуры яёй резко отличались от дзёмонцев по краниоло-гиче ским признакам: у них были более выражены монголоидные черты. Предполагается, что в результате ассимиляции носителями культуры яёй аборигенного дзёмонского населения сформировались современные японцы; айны же являются потомками вытесненных на север дзёмонцев, лишь немного затронутых японским влиянием. В рамках «дуальной структурной модели» рюкюсцы рассматриваются как потомки древнего дзёмонского населения, причем их отличие от айнов состоит в большей доле монголоидного компонента.

Цель настоящей работы – проверить гипотезы происхождения современного населения островов Рюкю путем интеграции данных о двух системах антропологических признаков – краниометрии и краниоскопии.

Материал и методика

Основой для анализа послужили сведения о краниологических сериях, представляющих культуры дзёмон, яёй и кофун, черепах токийцев эпохи Эдо (XVIII в.) и близких к современно сти японцев (в т.ч. островитян Рюкю), айнов Хоккайдо и Сахалина, китайцев (в основном северных) и индонезий-

Таблица 1. Источники использованных данных

|

№ п/п |

Серия |

Краниометрия |

Краниоскопия |

|

1 |

Дзёмон |

Неопубликованные |

Kozintsev, |

|

данные автора |

1992a |

||

|

2 |

Яёй |

Масафуми, 1988 |

Idem |

|

3 |

Кофун |

То же |

» |

|

4 |

Эдо |

Неопубликованные данные автора |

» |

|

5 |

Японцы |

То же |

» |

|

6 |

Рюкюсцы * |

Fukumine et al., 2001 |

» |

|

7 |

Айны Хоккайдо |

Дебец, 1951 |

» |

|

8 |

Айны Сахалина |

То же |

» |

|

9 |

Северные китайцы |

Чебоксаров, 1982 |

» |

|

10 |

Индонезийцы |

Алексеев, 1984 |

» |

*Данные дополнены измерениями автора (высота лица и угол выступания носа).

цев. Все серии были краниоскопически исследованы А.Г. Козинцевым по предложенной им программе [Kozintsev, 1992а]. Мною проводился анализ значений пяти признаков – частоты клиновидно-верхнечелюстного шва (КВШ), заднескулового шва (ЗСШ), подглазничного узора типа II (ПГУ II) и надглазничных отверстий (НО), а также индекс поперечного небного шва (ИПНШ). Затылочный индекс (ЗИ) не учитывался: предварительный анализ показал, что данный признак не влияет ни на один из первых трех векторов, в которых концентрируется наиболее важная информация о межгрупповой изменчиво сти анализируемых групп. Это подтверждает вывод об отсутствии заметных градиентов в распределении ЗИ на территории Северной Азии [Козинцев, 1988], вследствие чего его применение в данном случае не оправдано.

В ходе исследования учитывались также 14 краниометрических показателей – длина, ширина и высота черепной коробки, ширина и высота лица, минимальная ширина лба, ширина и высота орбит и носа, назомалярный и зигомаксиллярный углы, си-мотический указатель и угол выступания носа. Использовались опубликованные данные различных исследователей. При отсутствии в публикациях некоторых признаков использованы мои собственные измерения (табл. 1).

Методы интеграции данных различных систем антропологических признаков были описаны мною в ряде работ [Моисеев, 2001, 2004].

Результаты

На первом этапе анализа, кроме данных о древних и современных группах с территории Японии, а также айнов Сахалина были использованы значения, характеризующие серию черепов северных китайцев, поскольку именно Северный Китай, а также Корея в настоящее время рассматриваются как территории, с которых происходила массовая миграция предков носителей культуры яёй на Японские острова.

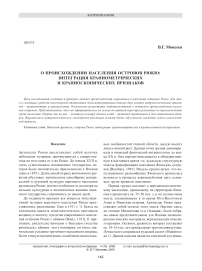

Результаты изучения краниоскопических и краниометрических признаков оказались довольно сходными. Первый канонический вектор (I КВ), а также первая главная компонента (I ГК) противопоставляют дзёмонскую и северокитайскую серии (рис. 1). Первый из указанных векторов получен при анализе краниометрических, второй - кранио-

Рис. 1. Расположение групп в пространстве I ГК (по кра-ниоскопическим признакам) и I КВ (по краниометрическим признакам). Северокитайская модель.

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между краниоскопическими признаками и первыми двумя главными компонентами

|

Признак |

I ГК |

II ГК |

|

КВШ |

0,83 * |

–0,41 |

|

ЗСШ |

-0,98 * |

0,03 |

|

II ПГУ |

0,97 * |

0,05 |

|

ИПНШ |

–0,22 |

-0,96 * |

|

НО |

0,96 * |

0,11 |

|

Собственное число |

3,56 |

1,10 |

|

% общей дисперсии |

0,71 |

0,22 |

* Достоверно при p < 0,05.

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между исходными краниометрическими признаками и первыми тремя каноническими векторами

|

Номер признака по Мартину и др. |

I КВ |

II КВ |

III КВ |

|

1 |

–0,53 |

0,69 * |

0,28 |

|

8 |

–0,29 |

0,68 * |

–0,42 |

|

17 |

–0,09 |

–0,40 |

0,61 |

|

9 |

-0,83 * |

0,38 |

–0,21 |

|

45 |

-0,81 * |

0,40 |

0,16 |

|

48 |

0,57 |

0,57 |

0,57 |

|

55 |

0,84 * |

0,30 |

0,40 |

|

54 |

–0,10 |

0,52 |

-0,80 * |

|

51 |

–0,51 |

0,63 |

0,29 |

|

52 |

–0,10 |

0,36 |

0,78 * |

|

77 |

0,13 |

0,04 |

–0,42 |

|

∠ zm |

0,24 |

0,40 |

-0,74 * |

|

SS:SC |

–0,52 |

–0,57 |

0,40 |

|

75(1) |

-0,78 * |

0,53 |

0,11 |

* Достоверно при p < 0,05.

скопических данных. Дзёмонцы характеризуются уникальным сочетанием как краниоскопических, так и краниометрических признаков. В краниоско-пическом отношении их отличает сочетание крайне высоких значений ЗСШ с низкими II ПГУ, НО и КВШ (табл. 2).

Краниометрическое своеобразие дзёмонцев определяется большой по азиатскому масштабу шириной лба и лица, довольно сильным выступанием носа при малой его высоте (табл. 3). Корреляция между I ГК и I КВ высока и статистически достоверна ( r = -0,70; p < 0,05). Это свидетельствует о высоком уровне антропологического своеобразия дзёмонцев, для формирования которого потребовался, вероятно, весьма длительный период изоляции. Статистически значимые коэффициенты корреляции между другими ГК и КВ отсутствуют (табл. 4).

На противоположном полюсе I КВ и I ГК находится северокитайская серия, в то время как древние и современные серии с территории Японского архипелага занимают промежуточные позиции. Такое расположение групп в пределах рассматриваемых векторов хорошо соответствует гипотезе о формировании населения Японии на базе двух основных компонентов - носителей культуры дзёмон и мигрантов из Северного Китая и с Корейского полуострова. К сожалению, в моем распоряжении нет данных о древних и современных корейских сериях.

Таблица 4. Коэффициенты непараметрической корреляции Спирмена между первыми тремя ГК и КВ

|

Показатель |

I ГК |

II ГК |

III ГК |

I КВ |

II КВ |

III КВ |

|

I ГК |

1,00 |

|||||

|

II ГК |

0,00 |

1,00 |

||||

|

III ГК |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

|||

|

I КВ |

0,70 * |

–0,08 |

–0,12 |

1,00 |

||

|

II КВ |

–0,37 |

0,12 |

0,62 |

0,00 |

1,00 |

|

|

III КВ |

0,47 |

0,27 |

0,52 |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

* Достоверно при p < 0,05.

2,0-

Наибольшее сходство с дзёмонцами по обеим системам признаков проявляют айны, что еще раз подтверждает широко распространенное мнение о том, что айны - потомки дзёмонцев. Впрочем, разрыв между дзёмонской и ближайшими к ней айнскими сериями довольно велик по обеим системам, причем айны проявляют довольно выраженную северокитайскую тенденцию, что объясняется монголоидной примесью. Источником последней могут быть не только японцы, но и иные монголоидные группы, особенно носители раннесредневековой охотской культуры Южного Сахалина и Хоккайдо [Моисеев, 2008]. Некоторую роль в формировании различий между айнами и дзёмонцами, возможно, сыграли эпохальные микро-эволюционные изменения.

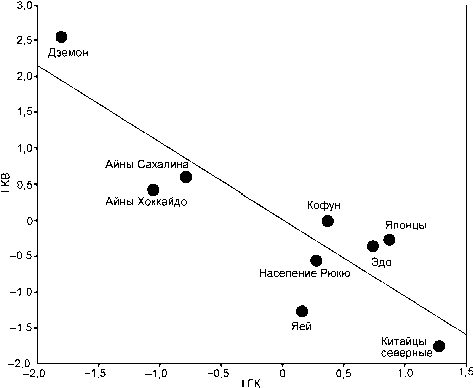

Остальные группы с территории Японии образуют в пространстве I КВ и I ГК довольно плотную группу, которая занимает промежуточное положение между дзёмонцами и айнами, с одной стороны, и северными китайцами - с другой. Различия между ними невелики и неустойчивы на межсистемном уровне. Так, яёйская серия оказалась ближе всего к северным китайцам по краниометрической характеристике (I КВ) и наиболее далека от них - по кра-ниоскопической (I ГК). Положение рюкюсцев так же неустойчиво. По краниоскопическим признакам они превосходят японцев и кофунцев по степени выраженности дзёмонских особенностей, но по краниометрическим наблюдается обратное. Однако, каково бы ни было реальное положение рюкюс-цев в пределах дзёмонско-северокитайской шкалы, наличие дзёмонской тенденции у них, как и у всех близких к современности японских серий, а также у носителей культур яёй и кофун, не подлежит сомнению. На мой взгляд, вопрос состоит лишь в величине этой примеси у рюкюсцев и прочих японцев. При интеграции результатов анализа краниоскопических и краниометрических признаков рюкюсцы, в частности, по первой интегральной ГК (ИГК), которая определяется в основном описанными выше I ГК и I КВ, несколько превосходят современных японцев

1,5-

0,5-

0-

-0,5-

-2.0-

Дзёмон

Айны Хоккайдо

Айны Сахалина

-2,5 1---------.

-2,5 -2,0

Население Рюкю

Население

• -Эдо

Кофун •

♦ Китайцы

Японцы северные

-0,5 0 0,5

I ИГК

1,5 2,0

Рис. 2. Расположение групп в пространстве I и II ИГК. Северокитайская модель.

Таблица 5. Коэффициенты корреляции исходных векторов и первых двух интегральных главных компонент (северокитайская модель)

|

Показатель |

I ИГК |

II ИГК |

|

I ГК |

0,97 * |

0,00 |

|

II ГК |

0,01 |

-0,80 * |

|

I КВ |

0,94 * |

–0,05 |

|

II КВ |

–0,17 |

-0,68 * |

|

III КВ |

0,16 |

–0,42 |

|

Собственное число |

1,90 |

1,27 |

|

% общей дисперсии |

0,38 |

0,25 |

*Достоверно при p < 0,05.

и серию эпохи Эдо по степени выраженности дзё-монских особенностей (рис. 2, табл. 5). Впрочем, различие невелико и может объясняться случайными факторами.

Смысл II ИГК состоит в противопоставлении айнов Сахалина рюкюсцам. Прочие серии на данной ИГК занимают промежуточное положение. Их отрыв от обеих групп достаточно велик и свидетельствует о нейтральности по данному вектору изменчивости. Иными словами, II ИГК указывает на присутствие в составе айнов Сахалина и рюкюсцев каких-то антропологических компонентов, отсутствующих в остальных группах. Что касается айнов Сахалина, то их уклонение от айнов Хоккайдо можно уверенно связывать с наличием у них существенной сибирской (скорее всего, тунгусо-маньчжурской) примеси [Kozintsev, 1992б]. Антропологическое своеобразие рюкюсцев теоретически можно объяснить либо микроэволюционными процессами в условиях островной изоляции, либо включением в их со став

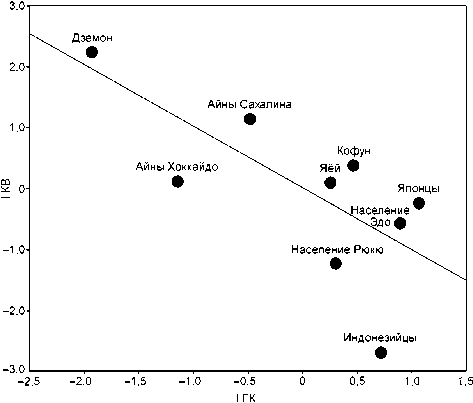

Рис. 3. Расположение групп в пространстве I ГК (по кра-ниоскопическим признакам) и I КВ (по краниометрическим признакам). Индонезийская модель.

Таблица 6. Коэффициенты корреляции исходных векторов и первых трех интегральных главных компонент (индонезийская модель)

|

Показатель |

I ИГК |

II ИГК |

III ИГК |

|

I ГК |

0,858 * |

0,43 |

0,00 |

|

II ГК |

–0,48 |

0,76 * |

–0,00 |

|

I КВ |

–0,74 * |

–0,40 |

0,47 |

|

II КВ |

0,33 |

0,30 |

0,88 * |

|

III КВ |

–0,55 |

0,72 * |

–0,10 |

|

Собственное число |

1,91 |

1,53 |

1,00 |

|

% общей дисперсии |

0,38 |

0,31 |

0,20 |

*Достоверно при p < 0,05.

какого-то отличного от всех анализируемых групп антропологического компонента. Значимые коэффициенты корреляции с данной ИГК имеют II ГК и II КВ (табл. 5).

К сожалению, у меня нет краниологических данных по аборигенам Тайваня и Филиппин; а именно с ними островитяне Рюкю, скорее всего, поддерживали контакты. Для оценки возможности наличия у рю-кюсцев южной примеси использовалась серия черепов индонезийцев. Был проведен повторный анализ, в котором эта группа заменила северокитайскую. Индонезийская модель оказалась несколько хуже северокитайской: коэффициент корреляции между новым I КВ и новой I ГК снизился с 0,70 до 0,68, оставаясь, впрочем, достоверным на 5%-м уровне. Индонезийская серия несколько сильнее удаляется от межгрупповой линии регрессии, чем северокитайская (рис. 3). Как и в случае с северокитайской моделью, новая I ИГК определяется в основном первыми векторами, полученными при внутрисистемном анализе (I КВ и I ГК), однако коэффициенты корреляции между этими векторами и I ИГК существенно ниже (табл. 6). Исходя из вышесказанного, мне представляется нецелесообразным останавливаться на детальном описании расположения групп в пределах I ИГК.

Видимо, северокитайская модель более пригодна для объяснения источника монголоидной примеси в большинстве японских групп. Это не исключает возможности того, что для каких-то групп с территории Японии индонезийская модель может оказаться более адекватной. К тому же нельзя исключить наличия в антропологическом составе рюкюсцев нескольких компонентов. Для выяснения такой возможно сти я воспользовался приемом, предложенным А.Г. Козинцевым для определения пары наиболее вероятных предковых популяций какой-либо метисной группы [Kozintsev, 1992б].

В основе предложенного критерия RD (Relative Difference) – предположение о том, что отношение суммы евклидовых расстояний между метисной группой (В) и каждой из предполагаемых предковых групп (А и С) к расстоянию между последними может служить показателем степени пригодности той или иной метисационной модели. Критерий вычисляется по следующей формуле:

RD = (AB+BC)/AC – 1, где AB и BC – расстояния между метисной группой и двумя предполагаемыми родительскими группами, AC – расстояние между последними. Чем меньше RD, тем ближе метисная группа к прямой линии, соединяющей предковые группы и, следовательно, тем пригоднее эта модель.

В данном случае одной из предковых групп считались дзёмонцы, а другой – китайцы и индонезийцы. Величина RD при использовании индонезийской модели оказалась почти вдвое меньше, чем при использовании северокитайской (0,23 и 0,40 соответственно). Видимо, монголоидный компонент в составе рюкюсцев ближе к тому, который представлен у индонезийцев. Таким образом, полученные результаты позволяют предположить наличие у рюкюсцев южномонголоидной примеси. Следует лишь повторить, что, скорее всего, речь идет о родстве не с индонезийцами, а с населением Тайваня и Филиппин.

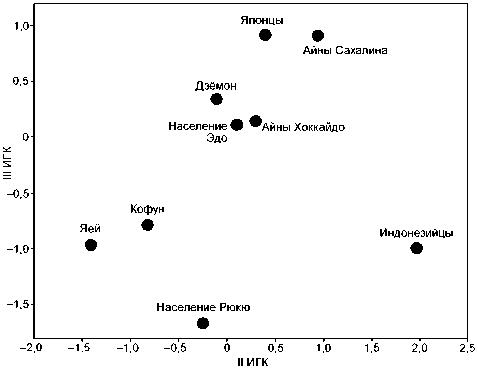

Несомненный интерес для обсуждаемой темы представляют II и III ИГК, полученные при проверке индонезийской модели (рис. 4). Так, II ИГК отделяет древние группы яёй и кофун от остальных групп. Данные группы несомненно имеют единое происхождение; они являются потомками мигрантов с территории Кореи и Северного Китая. Крайнее положение занимают яёйцы, кофунская же серия несколько смещена в сторону остальных групп, вероятно, ввиду наличия у кофунцев большей, по сравнению с носителями культуры яёй, дзёмонской примеси. Из остальных групп именно рюкюсцы характеризуются наиболее выраженной яёйской тенденцией. По значениям данной ИГК к рюкюсцам близки также дзёмонцы, что позволяет интерпретировать II ИГК как вектор, отделяющий наиболее древние группы. Очевидно, рюкюсцы сохранили антропологическую специфику, характерную для ранних мигрантов с территории Кореи и Северного Китая. Вторая ИГК определяется в основном II ГК и III КВ, полученными при внутрисистемном анализе (табл. 6).

Смысл III ИГК состоит в фиксации южной тенденции у рюкюсцев, при этом основное значение для ее определения сыграли краниометрические данные (табл. 6). На отрицательном полюсе этой ИГК находятся рюкюсцы и индонезийцы, на положительном – японские группы, кроме серий яёй и кофун.

Таким образом, индонезийская модель позволяет конкретизировать источники недзёмонской примеси у населения островов Рюкю, тогда как северокитайская модель лишь указывает на антропологические отличия рюкюсцев от других японских популяций.

Выводы

-

1. Современное население архипелага Рюкю, так же как айны и японцы, имеет в своем составе единый антропологический компонент, который по происхождению связан с носителями неолитической культуры дзёмон.

-

2. Величина дзёмонского компонента у рюкюсцев близка к таковой у современных японцев.

-

3. Монголоидный компонент в составе рюкюсцев, вероятно, связан по происхождению с носителями культуры яёй.

-

4. Рюкюсцы обладают выраженным антропологическим своеобразием, которое может быть следствием наличия в их составе южно-монголоидной примеси.

Рис. 4. Расположение в пространстве II и III ИГК. Индонезийская модель.

Выражаю искреннюю благодарность профессору T. Амано (Университет Хоккайдо), доктору Х.Оно (Университет Хоккайдо) и доктору Х. Мацумуре (Медицинский колледж Саппоро) за возможность изучить краниологические коллекции. Особая благодарность – профессору Х. Исиде (Университет Окинавы) за предоставление неопубликованных данных. Я также глубоко признателен А.Г. Козинцеву за критические замечания и помощь в работе.