О происхождении некоторых особенностей сибирского звериного стиля

Автор: Королькова Е.Ф.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Стилистические особенности художественных произведений могут служить индикаторами культурной принадлежности вещей, т. к. формальные признаки стиля очерчивают достаточно узкую локальную, хронологическую или этнокультурную группу памятников, т. е. характеристики формы определяют культурно-историческую позицию художественного материала. Стилистический и типологический методы помогают решить задачи культурной атрибуции древних художественных изделий. Статья посвящена компактной группе вещей, включающей художественные изделия (в основном из золота и лишь в некоторых случаях - из органических материалов), происходящие из разных памятников и характеризующиеся целым комплексом повторяющихся признаков. Группа включает предметы из так называемого Амударьинского клада, отдельные вещи из Сибирской коллекции Петра I, некоторые единичные украшения из других собраний и предметы из кожи и войлока из 1-го и 2-го Пазырыкских курганов. Главное определяющее отличие этой группы зооморфных изображений - акцентирование бедра или плеча животного цветными вставками, которые имеют вид сложной фигуры, состоящей из круга и примыкающего к нему криволинейного треугольника или продолговатых округлых скобок(рис. 1; 2). Генетически этот орнаментальный мотив, в целом нехарактерный для персидского искусства, скорее может быть увязан с периферийной зоной иранского мира и культурой кочевников, а выделенная группа памятников датироваться IV-III вв. до н. э.

Скифо-сибирский звериный стиль, художественный, инкрустированный, вставки, контур, стилистическая группа, ювелирное украшение, происхождение, орнаментальный мотив

Короткий адрес: https://sciup.org/143163932

IDR: 143163932

Текст научной статьи О происхождении некоторых особенностей сибирского звериного стиля

Скифо-сибирский звериный стиль – широкое понятие, включающее самые разнообразные по происхождению и формальным признакам стилистические варианты, обусловленные разным происхождением. Даже сужение этой категории до «сибирского звериного стиля», по существу, не может адекватно отражать реальной ситуации. В действительности формальные признаки стиля очерчивают достаточно узкую локальную, хронологическую или этнокультурную группу памятников, т. е. характеристики формы определяют принадлежность художественного материала к той или иной культуре более или менее точно.

В данном случае речь пойдет лишь об одной стилистической группе, единство которой, несомненно, имеет под собой историческое основание, несмотря на то, что уточнить его конкретное содержание пока невозможно.

Художественные изделия (в основном из золота и лишь в некоторых случаях – из органических материалов), происходящие из разных памятников и коллекций и характеризующиеся целым комплексом повторяющихся признаков, выделяются в некую компактную группу. Большая их часть, к сожалению, не имеет достоверного происхождения и входит в музейные собрания, сформированные из вещей, случайно найденных или добытых путем грабительских раскопок погребений и приобретенных у перекупщиков древностей. Это предметы из так называемого Амударьинского клада, отдельные вещи из Сибирской коллекции Петра I, некоторые единичные украшения из других собраний и предметы из кожи и войлока из 1-го и 2-го Пазырыкских курганов.

При отсутствии точных сведений об обстоятельствах и местах находок вошедших в Сибирскую коллекцию предметов ее ценность заключается в том, что все вещи, бесспорно, подлинные, поскольку в начале XVIII столетия (в отличие от конца XIX в. и более позднего времени) практики производства подделок археологических древностей еще не существовало. Например, имеющая мировую известность коллекция сокровищ Окса, или так называемый Амударьинский клад, в собрании Британского музея в этом отношении представляет собой значительно менее надежный источник ( Muscarella , 2003). Таким образом, Сибирская коллекция в известной степени может обладать статусом эталонной.

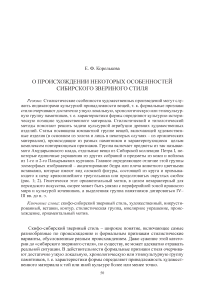

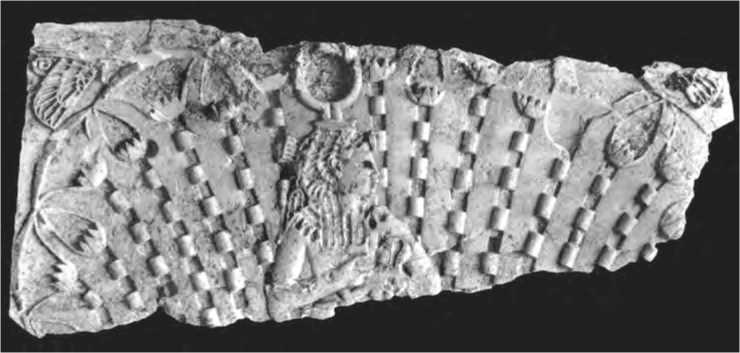

Эта группа включает эгрет, парные поясные пластины со сценой терзания поверженного коня рогатым монстром с телом хищника и крыльями (рис. 1), две гривны, ажурный браслет и зооморфный наконечник из Сибирской коллекции; поясную пластину из погр. 6 кургана 3 Исаковки; браслеты, хранящиеся в Римско-Германском музее Кельна ( Bunker et al. , 1970. Cat. 40. Р. 67) и в Пешаварском музее; эгрет, браслет с грифонами, перстень из Аму-Дарьинского клада и бляшка-пуговица из Британского музея ( Dalton , 1964. Р. 41, 46. Fig. 46; 73. Pl. I (116), а также браслет из частной коллекции и не дошедшее до нашего времени изделие (вероятно, рукоять кинжала), известное по акварели 30-х гг. XVIII в., зафиксировавшей этот утраченный впоследствии предмет в коллекции Кунсткамеры (рис. 2). Практически все упомянутые вещи могут быть датированы IV– III вв. до н. э.

В эту же группу входит и фигурная поясная пластина из сарматского погребения в кургане, раскопанном у с. Верхнего Погромного в Нижнем Поволжье. Пластина аналогична по типу сибирским застежкам и необычна для сарматского памятника. Это единственная относительно поздняя находка бляхи подобного типа на европейской территории до раскопок Запорожского кургана, который содержит поясные украшения рубежа эр, стилистически соответствующие времени захоронения.

Все эти вещи отмечены главным определяющим отличием: бедро или плечо изображенного животного украшено цветными вставками (чаще всего утраченными), которые имеют вид сложной фигуры, состоящей из круга и примыкающего к нему криволинейного треугольника или продолговатых округлых скобок.

Рис. 1. Государственный Эрмитаж. Поясная бляха из Сибирской коллекции Петра I Инв. № Си 1/6

Иногда гнезда для вставок составляют трехэлементную структуру, в которой к центральному кругу с противоположных сторон примыкают криволинейные треугольники, имеющие разнонаправленный изгиб. Орнаментальный мотив в виде комбинации круга и криволинейного треугольника, помимо золотых предметов, встречается и в изображениях на алтайских художественных изделиях из цветного войлока и ажурных кожаных аппликациях (например, петухи из кожи и войлочный чепрак из 1-го Пазырыкского кургана). Генетически этот орнаментальный мотив, представляющий собой комбинацию геометрических фигур, в целом нехарактерных для персидского искусства, скорее может быть увязан с периферийной зоной иранского мира и культурой кочевников. Интересно, что именно в вещах этой группы прослеживаются традиции более раннего времени, относящиеся не столько к ахеменидской, сколько к ассирийской и финикийской культурам. Прототипом для этого мотива, несомненно, может служить треугольник в сочетании с дугами ребер в скульптурных изображениях, например, фантастических существ с телом быка и человеческой головой (гопатов) во дворце Саргона II в Дур-Шаррукине (VIII в. до н. э.).

В большинстве, но не во всех случаях такая орнаментальная композиция сочетается с сегментовидными гнездами, ритмично расположенными в горизонтальном направлении на туловище животного, как бы подчеркивая ребра зверя.

Самое декоративное из упомянутых предметов – золотое украшение из коллекции Петра I в виде фигуры фантастического грифа с распростертыми крыльями, терзающего поверженного козла (рис. 3). Это украшение обычно называют эгретом, хотя, как отмечали еще И. И. Толстой с Н. П. Кондаковым ( Толстой, Кондаков , 1890), аналогий ему среди декоративных деталей головных уборов ни в одной из культур Востока неизвестно. Таким образом, всегда сохранялось сомнение относительно функционального назначения этого украшения.

Гриф, терзающий козла, находит прямые параллели в некоторых деталях конского убора, в частности на кожаной пластине, служившей элементом какой-то декоративной композиции (2-й Пазырыкский курган). Аналогичные композиции с участием тех же зооморфных персонажей встречаются довольно часто в памятниках пазырыкской культуры в оголовьях конской сбруи. Правда, все они, несомненно, уступают в художественной выразительности бляхе из Сибирской коллекции. Совершенно очевидно, что такое украшение было сопряжено с зоной особого семантического статуса. К таковым, несомненно, относятся и головной убор, и ритуальное снаряжение коня. Основываясь на этих рассуждениях и учитывая аналогии среди деталей конского оголовья из алтайских погребальных памятников, я склонялась к трактовке бляхи со сценой терзания как принадлежности конского убора ( Королькова , 2011. С. 5–14). Однако сейчас нет сомнения в том, что это действительно эгрет.

Это заключение основано на убедительной реконструкции мужского головного убора с зооморфными деревянными деталями из 2-го Пазырыкского кургана, которая недавно была предложена Е. В. Степановой. Целая серия головных уборов подобного типа, среди которых находка из 2-го Пазырыкского кургана демонстрирует самый сложный и красивый вариант композиции, позволяет считать такого рода декор типичным и, следовательно, закономерным. В уборе вождя из 2-го Пазырыкского кургана очень похожая на золотого грифа мифическая птица терзает архара, изображенного в той же позе, что и на эгрете из Сибирской коллекции Петра I. Таким образом, вопрос о функциональном назначении этого украшения можно считать окончательно решенным. Нельзя не отметить и стилистического сходства между резными деревянными фигурами и золотым украшением.

Рис. 2. Акварель 30-х гг. XVIII в.

из рисованного каталога Кунсткамеры (СПбФ АРАН. Разряд IX. Опись 4. Дело 291. Лист 1. Центр листа. ©, Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, 2017)

Рис. 3. Государственный Эрмитаж. Эгрет из Сибирской коллекции Петра I Инв. № Си 1/131

В стилистической манере исполнения сибирского украшения и иконографических деталях его изображения прослеживается генетическая связь с художественными изделиями, найденными в Нимруде, несмотря на несомненный значительный хронологический разрыв между этими памятниками древнего искусства. Так, найденные в форте Салманасара (VIII в. до н. э.) изделия из слоновой кости, выполненные в технике клуазоне, имеют много общего в иконографических деталях (передача оперения крыльев разных фантастических существ в сочетании с полихромной инкрустацией, декорировка вертикальными рядами цилиндриков (рис. 4) (Mallowan, 1966. P. 566–569. Fig. 513–515). Точно такие же петельки расположены на хвосте птицы из Сибирской коллекции.

Существует еще одна интересная иконографическая параллель для «грифа» из Сибирской коллекции. В Александропольском кургане (IV в. до н. э.) были обнаружены фрагментированные фигурные кожаные пластины, которые, очевидно, были частями одного предмета, украшенного с двух сторон. На одной из пластин изображены два грифона, пропорции которых, манера изображения оперения и гребня перекликаются с образом на золотом украшении из Сибирской коллекции. Учитывая определенные «восточные» черты в материале Алек-сандропольского кургана и его датировку, совпадающую с хронологической позицией сибирского украшения, можно предположить существование общих генетических корней для этих памятников. Александропольские грифоны были раскрашены красной, голубой (синей) и белой краской и украшены позолотой ( Королькова , 2011. С. 13. Илл. 6).

С точки зрения анализа технического исполнения (что очень важно в культурной атрибуции вещи), эгрет, безусловно, принадлежит к кругу иранских ювелирных изделий с полихромной инкрустацией, характерных для ахеменид-ской эпохи и более позднего времени. Связь «сокровищ Окса» с алтайскими художественными памятниками и предметами из Сибирской коллекции Петра I в иконографическом и стилистическом аспектах несомненна. Но особенно интересны параллели с финикийским и ассирийским искусством, в том числе и в аспекте ювелирной техники. Например, чрезвычайно близкие аналогии прослеживаются в золотых предметах, связываемых с финикийскими традициями из Карфагена (Лувр) ( Acquaro, De Vita , 2009. P. 114).

Фигура птицы имеет сложное оформление, соединяющее рельеф и цветную перегородчатую инкрустацию. Дугообразные перегородки для инкрустации напаяны на поверхность и создают орнамент оперения, как и на более раннем предмете из карфагенского музея.

Сибирская бляха сделана в технике басмы: используя матрицу, выбиванием получали рельефное изображение, детали которого затем прорабатывались чеканкой. Полая голова выполнена отдельно и припаяна1. Ювелирное изделие сочетает два способа цветной инкрустации (все вставки ныне утрачены, поэтому судить о цветовом решении невозможно). Первый использован в оформлении оперения на шее, груди и крыльях птицы, трактованного в виде сплошного чешуйчатого орнамента перегородчатой инкрустации с напаянными дугообразными перегородками. Второй способ инкрустации более лаконичен: на гладкой поверхности тела копытного плечо и бедро акцентированы вставками с углубленными гнездами в форме сложной геометрической фигуры. Подобное декоративное решение характерно для центральноазиатских памятников звериного стиля раннескифского времени, где вставки из бирюзы обычно имеют форму запятой. Таким образом, от этой традиции вставки на сибирском эгрете отличаются более сложной формой и дополнительным вторым контуром вокруг них.

Рис. 4. Пластина из Нимруда. Слоновая кость. Иракский музей. Багдад. ND 9475 (по: Mallowan , 1966. P. 567. Ill. 513)

Держава Ахеменидов породила искусство, выработавшее определенные каноны, декоративные принципы и приемы стилизации в изобразительном творчестве, которое базировалось на традициях древневосточной культуры. В свою очередь, ахеменидская художественная традиция оказала влияние на развитие искусства в периферийных областях иранского мира, в том числе на культуру ираноязычных кочевников Евразии – саков, скифов и сарматов. Искусство кочевников Алтая и Средней Азии несет на себе ярко выраженный отпечаток ахе-менидского влияния.

Полихромия характерна для ахеменидских ювелирных изделий. Перегородчатая инкрустация с использованием разных материалов, включая натуральные камни, придает нарядную яркость и геометризированную орнаментальность ахеменидским украшениям. Полихромная иранская инкрустация, несомненно, уходит корнями в финикийские и ассирийские традиции, которые оставили ощутимый след в художественной культуре Древнего Востока и опосредованным образом перекочевали и в искусство звериного стиля.

В алтайских памятниках звериного стиля ощущается также влияние образов иранской архитектуры ахеменидского времени, для которой были характерны полихромные рельефы и цветные изразцы.

Аналогии украшениям из петровской коллекции, принадлежащим выделенной группе, обнаруживаются и в памятниках Казахстана. Пара поясных пластин из Сибирской коллекции в виде симметричных блях с изображением сцены терзания коня монстром относится к рассматриваемой группе. Бляхи выполнены в технике чеканки, что отличает их от прочих (как правило, литых) поясных блях петровской коллекции того же типа. Таким образом, этот поясной комплект, несомненно, имеет выделяющие его стилистические и технологические особенности.

Крылатый фантастический хищник с телом льва и рогами козла, как и поверженный конь, представлены с Ѕ-образно вывернутым туловищем. Вся композиция в целом построена на ритме Ѕ-образной кривой.

Бедра коня и хищника акцентированы вставками, вероятно, из бирюзы, которые не сохранились. Гнезда для вставок имеют двойной контур, подчеркнутый тонкой врезной линией, что характерно для всей группы рассматриваемых вещей, и расположены в виде орнаментального геометрического мотива, который состоит из круга с примыкающими к нему с двух сторон разнонаправленными криволинейными треугольниками. Плечо коня отмечено подобной орнаментальной фигурой, но в сокращенном виде – кружком с одним криволинейным треугольником.

Крыло и загривок чудовища, грива коня, ноги и изогнутая линия хребта у обоих животных обозначены косым рубчиком, который является характерным элементом в художественных изделиях выделенной группы. Необычна манера изображения ушей: они намеренно воспроизведены развернутыми в противоположную естественному положению сторону, аналогично изображению уха козла на бляхе из Верхнего Погромного. Эта необычная особенность в изображении ушей фиксируется и в некоторых памятниках Алтая. Причем аналогии обнаруживаются именно среди художественных изделий 1-го и 2-го Пазырыкских курганов. Так, композиции на медных штампованных пластинах с золотыми обкладками демонстрируют в симметричной композиции образы обращенных друг к другу в одном случае хищников с рогами козла и конскими копытами, а в другом – грифонов. Изображения выполнены в стиле, чрезвычайно близком сибирским бляхам и всей группе предметов, тяготеющих к иранскому кругу ( Руденко , 1948. С. 47, 48. Рис. 27; 28). Звериные изображения на войлочных аппликациях из этого же кургана имеют те же стилистические особенности. Ближе всех в стилистическом отношении к ним круглая бляха из коллекции Петра I со сценой терзания. И в бляхах из 2-го Пазырыкского кургана, и на украшении из Сибирской коллекции присутствует рельефный акцентирующий геометрический мотив в виде сочетания круга с округлыми скобками, но нет криволинейных треугольников.

Что касается звериного стиля поясного комплекта из Сибирской коллекции, то ближе всего к нему, несомненно, стоят зооморфные изображения из кургана Иссык. Это относится прежде всего к фигуре хищника и, в меньшей степени, к изображению поверженного коня. Хотя совершенно точного совпадения в деталях нет. В иссыкских изображениях вообще отсутствуют цветные вставки и столь характерный для выделенной группы геометрический мотив, который вообще неизвестен в зверином стиле в памятниках Казахстана.

Тем не менее этот орнаментальный геометрический мотив, как ни странно, представлен именно в изделиях, связанных с культурой кочевников. При уточнении даты эта особенность декора может служить хронологическим индикатором для целой группы художественных изделий. Не исключено, что художественное влияние традиций Древнего Востока на искусство алтайских кочевников было косвенно связано с походами Александра Македонского, которые способствовали активизации взаимодействия разных культур.

Вероятно, вещи этого круга были созданы в зоне непосредственных контактов номадов с ахеменидской Персией и на стыке культур Средней Азии, Южной

Сибири и Ирана. Где-то на периферии Ахеменидской державы могли находиться производственные центры, сохранявшие, с одной стороны, художественные и технологические традиции культуры Древнего Востока, прежде всего – Ассирии, а с другой стороны – находившиеся в непосредственной близости к кочевникам.

Все эти вещи демонстрирует стиль, близкий ахеменидскому искусству, и, вероятно, могли быть сделаны где-то на периферии иранского мира. Эта группа, безусловно, может быть соотнесена по стилистическим и технологическим признакам с памятниками типа Амударьинского клада и Тахти-Сангин в Средней Азии, т. е. с бактрийским кругом художественных изделий. Однако вещи, входящие в эту группу, имеют и аналогии среди художественных изделий кочевников Алтая и Казахстана, которые никак нельзя отнести к разряду импорта. Так, эгрет из Амударьинского клада имеет очевидное композиционное сходство с бронзовой ручкой от котла V–III вв. до н. э., найденной в Казахстане, а изображение на эгрете фантастического существа в деталях имеет поразительные совпадения с мордой кошачьего хищника на концах гривны из кургана Иссык в Казахстане.

Любопытно, что полное совпадение стилистических особенностей наблюдается в зооморфном оформлении браслета и поясной пластины из Верхнего Погромного и в зверином стиле изделий из некоторых алтайских курганов. Оба украшения из сарматского погребения в стилистическом отношении ближе всего стоят к художественным изделиям из 2-го Пазырыкского кургана. Причем некоторые декоративные приемы, манера исполнения и трактовка формы повторяются в точности и в золоте украшений, и в пазырыкских предметах из органических материалов. Так, на кожаной фигурке лося из 2-го Пазырыкского кургана рог оконтурен двойной линией, образующей небольшой рельеф; глаз животного приобретает подтреугольную форму, что полностью совпадает с деталями изображения оленя на браслете из Верхнего Погромного.

Список литературы О происхождении некоторых особенностей сибирского звериного стиля

- Королькова Е. Ф., 2011. Конский «эгрет» со сценой терзания из Сибир-ской коллекции Петра I//Сообщения ГЭ. Вып. 69. СПб: ГЭ. С. 5-14.

- Руденко С. И., 1948. Второй Пазырыкский курган: результаты работ экс-педиции Института истории материальной культуры АН СССР в 1947 г.: предварит. сообщение. Л.: ГЭ. 91 с.

- Толстой И., Кондаков Н., 1890. Русские древности в памятниках искусст-ва. Вып. 3. СПб: Тип. М-ва путей сообщения. 215 с.

- Acquaro E., De Vita P., 2009. The Phoenicians. History and Treasures of an Ancient Civilization. Italy: White Star Publishers. 207 p.

- Bunker E. C., Chatwin C. B., Farkas A. R., 1970. «Animal Style» Art from East to West. N. Y.: The Asia Society, Inc. 186 p.

- Dalton O.V., 1964. The Treasure of the Oxus with Other Examples of Early Oriental Metal-work. 3d edition. London: the Trustees of the British Museum. 124 p.

- Mallowan M. E. L., 1966. Nimrud and its Remains. Vol. II. London: Collins: The British School of Archaeology in Iraq. 677 p., ill., maps.

- Muscarella O. W., 2003. Museum constructions of the Oxus Treasures: forgeries of provenance and ancient culture//Ancient Civilizations from Scythia to Siberia: An International Journal of Comparative Studies in History and Archaeology. Vol. 9, no.3-4. P. 259-275.