О происхождении углеводородов доюрского комплекса Ханты-Мансийского месторождения

Автор: Коржов Юрий Владимирович, Лобова Галина Анатольевна, Стариков Андрей Иванович, Кузина Марина Яковлевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 10 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Устанавливается происхождение залежей углеводородов в юрском и доюрском комплексах Ханты-Мансийского участка, расположенного в пределах Фроловской мегавпадины, в зоне локального сжатия Западно-Сибирской платформы -- сутурной зоне. Изучен материал керна и сырых нефтей юрского и доюрского комплексов разведочных скважин Ханты-Мансийского месторождения. В битумоиде пород и нефтях методом хромато-масс-спектрометрии установлено содержание и молекулярно-массовое распределение углеводородов, включая н-алканы, н-алкилбензолы, нафталины и фенантрены. Литолого-петрографическая характеристика пород выполнена на основе оптической микроскопии. Для залежей доюрского комплекса «источник углеводородов» достоверно не установлен, материнские породы в рамках работы не выявлены. В нижней части юрского разреза фиксируется слой крупнозернистого высокопроницаемого песчаника горелой свиты, в котором локализовано органическое вещество, предположительно вносящее основной вклад в залежи углеводородов низов юры и доюрского фундамента. В качестве возможного «источника палеозойских нефтей» предложен сбор углеводородов из рассеянного органического вещества палеозойских пород на значительной глубине (не охваченной керновым бурением) в участках тектонического блокового дробления фундамента.

Юрский и доюрский комплексы, ароматические углеводороды, литология, оптическая микроскопия, модель миграции углеводородов, участки сжатия западно-сибирской платформы

Короткий адрес: https://sciup.org/14117648

IDR: 14117648 | УДК: 553.98, | DOI: 10.33619/2414-2948/59/08

Текст научной статьи О происхождении углеводородов доюрского комплекса Ханты-Мансийского месторождения

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 553.98; 550.4; 571.12

Нефтеносность структур фундамента и коры выветривания Западно-Сибирской платформы (ЗСП) установлена на всех крупных сводовых тектонических структурах [1–3]. При этом распределение запасов в пределах ЗСП и расположение месторождений крайне неравномерно, что не позволяет на сегодня надежно прогнозировать нефтеносность фундамента отдельных участков платформы, а в некоторых случаях и осадочного чехла.

Причина слабой достоверности прогноза нефтеносности структур фундамента и коры выветривания ЗСП кроется в акценте нефтегазоразведки преимущественно на поиске локальных зон разуплотнений методами грави- и сейсморазведки [1, 4–7]. Очень мало внимания уделяется вещественным доказательствам органической геохимии, корреляционным исследованиям типа НЕФТЬ-НЕФТЬ, НЕФТЬ-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОРОДЫ [8]. Необоснованно слабо в локальных поисках учитываются глобальные тектонические процессы формирования ЗСП.

Западно-Сибирская платформа является гетерогенным тектоническим образованием, с признаками как столкновения, так и раздвижения литосферных плит. В пермский период закрытия Палеоазиатского океана в этом месте происходило смыкание трех палеоконтинентов. С севера на юг протянулась разветвленная пермь-триасовая грабен-рифтовая система с усиленным геодинамическим режимом недр [9]. В мезозое и кайнозое консолидированная плита испытывала стабильное растяжение и прогибание. На стыках фрагментов палеоконтинентов, в участках закрытого рифтогенного режима, реализованы классические депрессионные бассейновые режимы с накоплением мощного осадочного чехла и спайности всей территории в единое тектоническое образование — платформу [10– 13]. Очевидно, что стратегия поисков углеводородов в пределах фундамента ЗСП не может основываться исключительно на депрессионной осадочно-миграционной модели нефтегазообразования. В пределах рифтовых участков, глубинный тепловой поток может как активизировать режим генерации нефти из материнских осадочных отложений, так и обеспечить приток глубинных углеводородов неорганического генезиса [4–5]. В участках коллизии литосферных плит возможно затягивание осадочных материнских пород в область высоких температур и активизация нефтегазообразования за счет обмена флюидами поверхностных и глубинных сфер [6, 14].

Стратегия поисков нефти и газа в фундаменте Западно-Сибирской плиты должна учитывать глобальные тектонические процессы в различных ее участках, подкрепленные данными об обеспеченности этих участков нефтегазовыми ресурсами, вещественными доказательствами генерации нефтяных углеводородов из органического вещества пород. Для этого необходимо углубленное изучение молекулярного состава органического вещества в породах фундамента в тесной связи с анализом известной на сегодня геологической и геофизической информации о строении ЗСП. Такой анализ позволит провести структурноформационное зонирование всей Западно-Сибирской платформы с точки зрения нефтеносности объектов, интерпретируемых как области:

–конвергентных движений террейнов доюрского фундамента при закрытии Палеоазиатского океана с субдукционно-обдукционными условиями образования УВ;

–локальных растяжений над сутурными зонами, где может реализоваться рифтогенная модель нефтегазообразования;

–устойчивых погруженных кристаллических массивов, где реализуются традиционные бассейновые депрессионные схемы нефтегазообразования.

Ранее авторами [15–17] было изучено происхождение нефтей в пределах погруженных кристаллических массивов (Рогожниковская группа месторождений, Красноленинский свод) и в зонах локального разуплотнения ЗСП (Чистинная группа месторождений, Колтогорско-Уренгойского палеорифта). Изучение органического вещества керна глубоких скважин в обоих случаях указывает на реализацию классического депрессионного режима нефтегазообразования. На Рогожниковском участке зафиксированы зоны межпластовой и внутрипластовой миграции нефтяных углеводородов с насыщением триасовых отложений из вышележащей тюменской свиты. На Чистинной группе месторождений петрофизические свойства пород неблагоприятны для образования залежей в триасовых вулканитах и, как результат, залежи в структурах фундамента и коры выветривания отсутствуют, приток углеводородов из «юрского источника» не зафиксирован.

В предлагаемой работе исследуется генезис нефти в пределах Ханты-Мансийской впадины — субширотной зоны сжатия (сутуры) с сопровождающими ее коллизионными деформациями [14, 18]. На Ханты-Мансийском месторождении установлена нефтеносность доюрского, средне- и верхнеюрского комплексов.

В породах юрского и доюрского комплексов в разведочных скважинах Ханты-Мансийского месторождения изучен состав гомологических рядов насыщенных и ароматических углеводородов (УВ): н-алканов С 9 –С 40 , н-алкилбензолов (н-АБ) С 8 –С 34 , нафталинов (Нф) С 10 –С 12 , фенантренов (Ф) С 14 –С 15 . В рассмотрение взяты образцы керна продуктивных в доюрском нефтегазоносном комплексе (НГК) скважин ХМ50, ХМ52 и непродуктивной скважины ХМ51 (условно фоновая). Результаты дополнены данными исследования состава углеводородов нефтей скважин э-5203, Р-50 и Р-5 и гранулометрического анализа образцов пород в шлифах.

Нефтегеологическая характеристика объекта исследований

По тектоническому районированию мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Ханты-Мансийская зона приурочена к центральной части Фроловского геоблока [19], в пределах Монголо-Охотского рифейско-палеозойского подвижного пояса, на стыке байкальского Уват-Хантымансийского срединного массива и Салымско-Чингизской раннегерцинской складчатой системы [10].

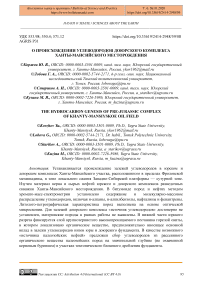

В мобильной зоне центральной части Монголо-Охотского рифейско-палеозойского подвижного пояса развитие получили вулканиты среднего и основного состава. В юговосточной части зоны, в пределах Салымского мегавала, на поверхность фундамента выходит гранитоидный батолит с эродированной кровлей. В юго-западной и юго-восточной части зоны развиты метаморфиты высокотемпературных фаций, представленные гнейсами и кристаллическими сланцами. Согласно плейтектоническим реконструкциям [14] — это субширотная Ханты-Мансийская зона сжатия — сутурная зона (Рисунок 1).

Рисунок 1. Концептуальный профиль через Сибирские увалы и Обскую региональную террасу [14]: 1 — осадочный чехол, 2 — консолидированная кора, 3 — подкоровая литосфера, 4 — мантия, 5 — направления геодинамических напряжений, 6 — направления миграции УВ, 7 — метаморфизованные аккреционные комплексы, 8 — разломы.

Доюрский комплекс (ДЮК) пород Ханты-Мансийской зоны представлен органогенными известняками, переслаивающимися глинистыми известняками, доломитами, мергелями девонского возраста. Отложения фундамента несогласно перекрывают породы промежуточного пермо-триасового возраста — эффузивы кислого состава и маломощные покровы базальтов туринской серии [20]. В результате неоднократных динамометаморфических процессов, первичная порода фундамента перетерта до тектонитов. В трещиноватых гранитоидных коллекторах наблюдается вторичная пустотность выщелачивания и замещения вдоль систем трещин.

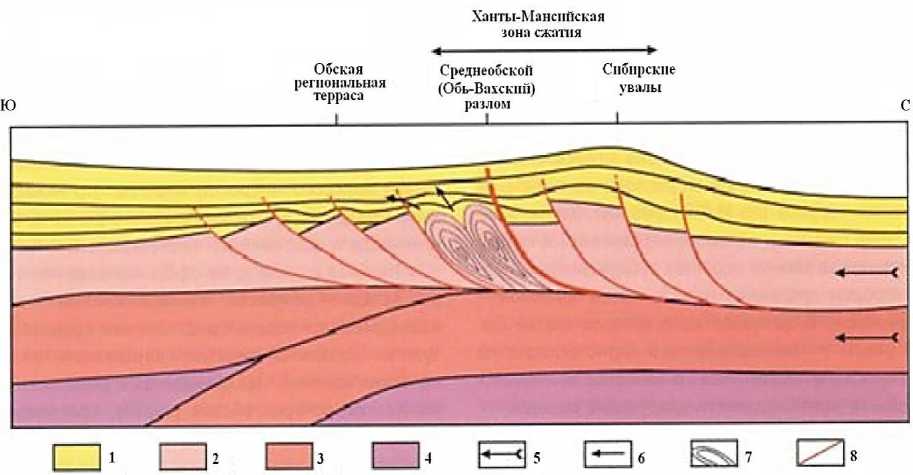

В пределах Ханты-Мансийской зоны в доюрском комплексе открыто две нефтяные залежи — район скважин 5 и 50 (Рисунок 2А, 2Б). Нефтеносность комплекса связана с карбонатным породам, пустотное пространство которых обеспечено не только порами, но и трещинами и кавернами.

В районе скважины 5 при совместном испытании пластов ЮК 9 –ЮК 10 и ДЮК в интервале с абсолютными отметками (а. о.) минус 3032,0–3121,7 м получен приток безводной нефти дебитом 302,9 м3/сут. В районе скважины 50 нефтенасыщенная толщина залежи в ДЮК составляет 69,8 м, дебит достигает 50,4 м3/сут. Тектонические нарушения разделяют залежи на два отдельных блока (Рисунок 2Б). Совместные испытания пласта ЮК 10 и ДЮК в скважине 45, расположенной в разделяющей блоки седловине, в интервале с а. о. минус 3094–3140 м, дали приток пластовой воды 3,8 м3/сут.

Рисунок 2. Контур залежи доюрского нефтегазоносного комплекса (А) и разрез по линии скважин 50-45-5 доюрского НГК (Б) и скважин 51-50-52 верхнеюрского (В): 1 — нефтеносность в ДЮК, 2 — нефтеносность в юрском комплексе, 3 — водоносные толщи.

В нижнеюрском комплексе выделяется горелая свита (J 1 p-t) . Нижняя подсвита, сложенная песчаниками (пласт Ю 11 ), алевролитами и гравелитами с прослоями аргиллитов, перекрывается тогурской пачкой аргиллитов, иногда битуминозных. Верхняя подсвита (пласт Ю 10 ) — переслаивание аргиллитов, алевролитов и песчаников мелкозернистых, карбонатных. Радомская пачка в кровле подсвиты сложена аргиллитами черными с коричневатым оттенком, с прослоями песчаников и алевролитов.

Среднеюрский комплекс (Рисунок 2В) представлен отложениями тюменской свиты (J 2 a-b-bt) , в которой выделяются три подсвиты. Нижняя подсвита сложена переслаиванием песчано-алевритовых пород (пласты Ю 7–9 ) с алеврито-глинистыми фрагментами, средняя — тонким переслаиванием алевролитов и аргиллитов, с подчиненными пластами песчаников (пласты Ю 5-6 ). В верхней подсвите отмечено переслаивание пластов песчано-алевритовых пород с пачками алеврито-глинистых разностей.

Верхнеюрский комплекс (Рисунок 2В) представлен снизу вверх пахомовской пачкой ( J 2 k ), в которой выделяется трансгрессивный базальный пласт Ю 1 0, абалакской свитой ( J 3 o-km ), представленной аргиллитами темно-серыми, черными, и тутлеймской свитой ( J 3 tt-K 1 b-br ), сложенной аргиллитами битуминозными, в верхней части — слабобитуминозными. В нижней части свиты выделяется пласт Ю 0 .

Методика исследований

Породы доюрского комплекса ( D, S ) охарактеризованы наиболее полно керном скважины ХМ50. Породы палеозоя вскрыты здесь почти на 900 м. Продуктивными толщами являются верхняя часть девонских известняков и отложения горелой свиты юры. Органическое вещество исследовано в 13 образцах пород: доюрский комплекс 6 образцов, горелая свита 4 образца (ЮК 10–11 ) и тюменская свита 3 образца (ЮК 3–9 ).

Скважина ХМ51 (условно фоновая) вскрыла разрез до глубины 3150 м, захватив первые метры палеозойских отложений. В палеозое нефтеносность не зафиксирована, но нефть в виде пленки на фильтрате бурового раствора получена на интервале а. о. минус 3108,6– 3132,2 м из пластов ЮК 10 нижней юры. Органическое вещество исследовано в 11 образцах: 3 из доюрского комплекса, 6 из горелой свиты и 2 из тюменской свиты.

В скважине ХМ52 притоки нефти из палеозойских отложений получены в интервалах а. о. с минус 3085,7–3109,7 до минус 3310,6–3335,6 м, но керновым материалом породы не охарактеризованы. На геохимические исследования взят лишь 1 образец горелой свиты (пласт ЮК 10 ).

Из образцов керна методом двойной холодной экстракции смесью растворителей н-гексан:хлороформ (80:20 об. %) [16] были выделены слабополярные углеводороды. Данный метод позволяет избирательно экстрагировать до 90–95% углеводородов рядов н-алканов С 9 – С 40 , алкилбензолов С 9 –С 33 , нафталинов С 10 –С 13 , фенантренов С 14 –С 16 , другие малополярные вещества, почти не захватывая смолистые компоненты битумоида пород [21]. Экстракты исследованы на хромато-масс-спектрометре PerkinElmer Clarus 500MS. Точность в условиях прецизионности эксперимента, составляет [8]:

–для диапазона концентраций 0,005 … 0,010 мг/кг — на уровне ± 32–33%;

–для концентрации 0,015 мг/кг — на уровне ± 30%;

–для концентрации 1,30 мг/кг — на уровне ± 20%.

Для сравнительных исследований методом хромато-масс-спектрометрии изучен углеводородный состав нефтей из доюрских коллекторов Ханты-Мансийского месторождения, отобранных из разведочных скважин ХМ э-5203, ХМ Р-50, ХМ Р-5.

Анализ геохимических данных для установления источника углеводородов

Содержание н-алканов и ароматических УВ в рассматриваемых образцах пород приведены в Таблицах 1–2, данные об углеводородном составе нефтей — в Таблице 3. В Таблицах также приведены значения некоторых наиболее контрастных расчетных параметров состава углеводородов.

Образцы пород из тюменской свиты скважин ХМ50 и ХМ51 (условно фоновая) содержат однотипное ОВ с соотношением н-алканов и аренов на уровне (4–5):1, при среднем содержании органического вещества 100–550 мг/кг в образцах ХМ51, и 41–50 мг/кг в образцах ХМ50.

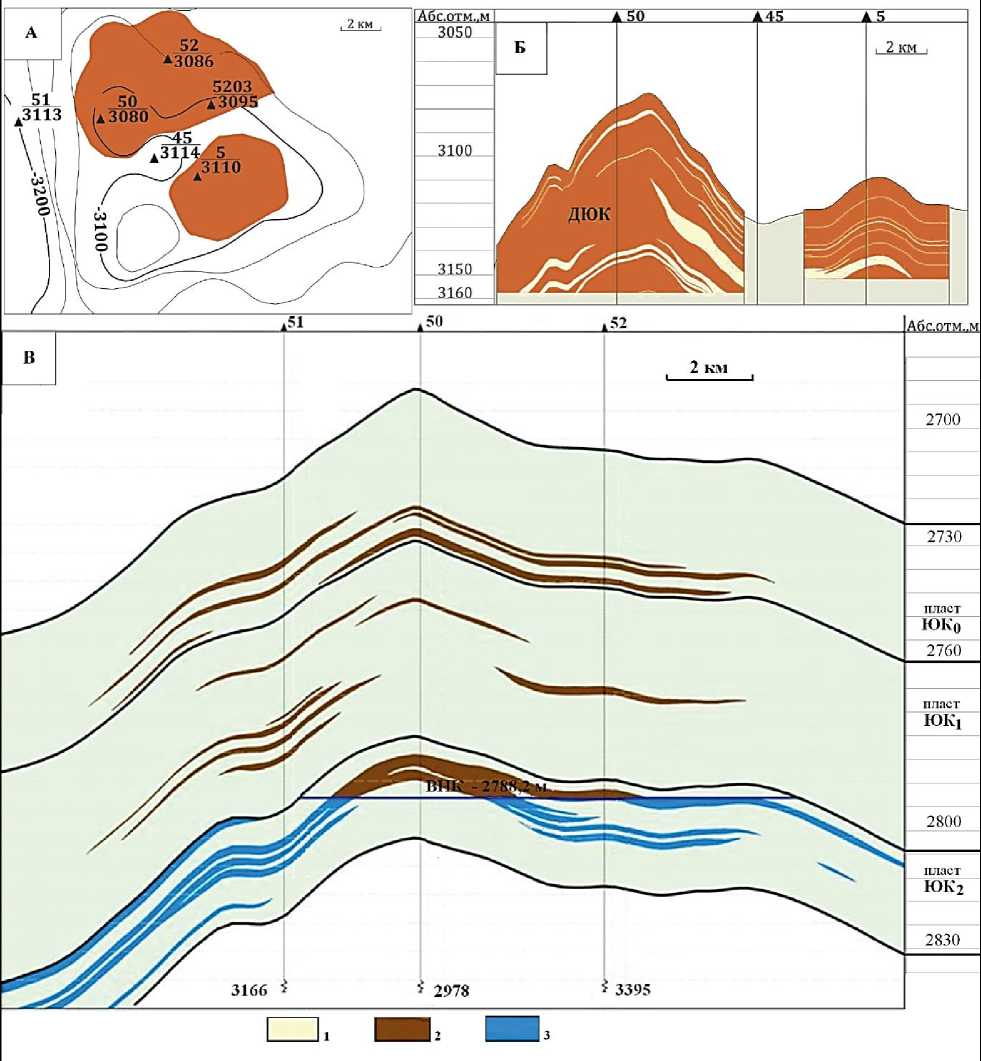

В горелой свите фиксируется прослой песчаника, содержащего на порядок больше экстрагируемого ОВ — до 3000–4000 мг/кг. Содержание н-алканов в нем превышает ароматические УВ в 53–88 раз (в Таблице 1 выделено желтым цветом). Мощность указанного слоя составляет 9–11 м (а. о. -3106–3115 м в скважине ХМ50 и -3121–3131 м в ХМ51). Нужно отметить, что данное органическое вещество содержит резко пониженное содержание нафталинов С 10 –С 12 , известных своей летучестью и растворимостью в воде [22]. Данное вещество локализовано по разрезу, что обеспечивается литологическими особенностями песчаников горелой свиты. Песчаники кварцевые, средне-крупнозернистые, плохо сортированные, с глинисто-карбонатным цементом, с высокой проницаемостью (Рисунок 3а, 3б).

Вероятно, органическое вещество, локализованное в пределах этого узкого слоя песчаника горелой свиты, относится к мигрирующему и измененному в результате фильтрации. В веществе значительно преобладают алкановые УВ. Не исключено, что миграция происходила в условиях водной промывки, так как органическое вещество практически полностью потеряло нафталиновые углеводороды (высокая величина расчетного параметра Σалк С 9–40 / ΣНф С 10–12 и низкое значение ΣНф/ΣФ (Таблицы 1–2).

Источник данного органического материала не определяется однозначно. Среди рассматриваемых образцов нельзя выделить материнскую породу с органическим веществом подобного состава. В качестве одной из гипотез, объясняющих имеющиеся факты, можно предположить, что ОВ горелой свиты — это результат «площадного сбора» рассеянных углеводородов из окружающих пород в результате гидротермальной проработки. В пределах высокопроницаемых песчаников горелой свиты промывка гидротермальными водами могла быть неоднократной, обеспечивая углеводородами нефтяные залежи в низах юры и доюрском НГК и «вымывая» из мигрирующего органического вещества ароматические углеводороды — в большей степени нафталины С 10 –С 12 , способные переходить в водный раствор в полном наборе изомеров [22].

|

2 ^ ей ей С о И н о F о ей л |

М и ” и |

о МП ей св И О ей ж К ей и св X ч св о ч С |

о> о> |

JQ |

Я |

~Т |

о> о о |

40 |

ОО СО О |

04 ОО о |

о |

ОО о |

мп 40 о |

мп о |

О 04 о |

Гб МП ей К К ей CQ О ей ж К ей и и ей X ч ей о ч С |

о" |

|

XI О ^ (J |

ев |

ч |

ri |

2 о? |

мп |

мп |

о |

о МП 04 |

ОО |

МП 40 |

мп 2 |

04 о 04 |

СП |

04 МП |

|||

|

О ’О4 ^ Ч 7 Щ ' и и w и |

МП |

ОО |

о> о |

о> |

с? |

S |

о |

40 |

о" 40 |

мп о 40 |

40 о? СП |

СП й |

|||||

|

щ щ 3 X ^ X 2 и □ м □ |

о |

о> ОО о |

40 |

40 О |

О |

ОО 40 |

о |

о |

40 О |

О |

40 |

ОО |

40 о" |

||||

|

1 Ч о CL О к и О К * Ч О О |

КН® XI И |

мп о> |

ч |

о> |

мп мп |

40 о |

04 |

СП |

ОО |

0 |

40 40 |

мп 04 |

ОО |

о? МП МП |

|||

|

^ XI |

о |

о> о |

40 О |

о ОО о |

СП |

04 ОО |

ОО со о" |

мп о о" |

о о" |

О |

ОО о о" |

о |

МП |

||||

|

в 4 W б |

40 о |

40 О О |

О |

о> о |

мп МП |

04 о |

Сб |

о о" |

о о" |

о о" |

2 о" |

о о" |

2 о |

||||

|

-е г К 2 XI и |

о |

О О |

мп о |

о |

СП |

ОО о |

о о" |

о о" |

о о" |

о о" |

о о" |

2 о |

о" |

||||

|

и < б |

о> о о |

40 О о |

О\ о о |

о> о |

о ОО |

о |

ОО МП 40" |

2 о |

о о |

2 о |

ОО о о |

мп о о |

ОО о о |

04 04 |

|||

|

Щ о н й « 'Г w § О |

о |

40 |

ОО о |

ОО |

ОО мп |

ОО |

04 04 ОО |

Сб |

0 |

40 о |

мп |

ОО |

мп о |

о МП |

|||

|

о 2 2 О |

40 О |

40 ОО О мп |

о |

мп |

04 |

о 04 |

МП мп |

т? |

40 ОО СП |

ГП |

МП ОО |

||||||

|

И о ей и |

$ (Я & О И О Н |

% вч & О И О Н |

% & О И О 2 Н |

я ¥ о СУ |

я ¥ ч СУ |

я ¥ о СУ |

я ¥ ч СУ |

§ |

§ |

§ |

§ |

§ |

§ |

$ ей СУ |

|||

|

И св |

к СУ ей |

СУ и о ей |

& ей о о К |

S СУ ей |

W к мп |

S СУ ей 4о" |

W к |

W и н о о « со S ОО |

о « со S О? |

и S со О |

со |

и S со |

« со |

W ей К |

|||

|

3 ^ ей CL 03 К о К н о о ей л |

и И g О о о in се К се и о R и й се S н X П |

О МП |

04 |

О 04 |

мп о О |

40 О |

г? О |

О |

ОО о |

О |

ГП |

||

|

ч е се и |

МП |

40 |

о |

04 |

04 |

04 04 04 |

МП |

ОО |

04 40 40 |

мп мп |

|||

|

о -е се 1X1 |

о 40 |

О МП |

мп о ОО |

40 |

? о О 40 |

40 |

МП мп |

04 04 |

04 |

||||

|

< < м м |

мп |

о |

04 40 40 |

40 ОО 40 |

О |

^ |

МП |

04 |

04 |

сч |

ЯГ |

||

|

2 o' ч о & о к со о к * CL о О |

3 > И |

о ОО мп |

ОО |

ОО |

04 О |

04 ОО О мп |

40 МП МП |

S |

04 40 |

40 40 |

о 40 ОО |

||

|

^ XI |

40 04 |

о о |

-г |

ч, |

ЯГ |

ГП |

40 о |

мп о |

мп 40 о |

О |

40 |

||

|

0 4 И б |

ЯГ |

40 О |

мп о |

о |

о 04 |

о |

о о |

о |

04 О о |

о |

|||

|

-е г К 2 XI и |

о |

40 |

ч |

04 о |

04 О о |

о о |

о о |

мп о |

40 о о |

04 |

|||

|

мп |

ОО о |

о |

о |

мп мп |

04 40 О |

S о |

о о |

04 о о |

ОО о о |

о |

|||

|

■ и ° м и ей |

ОО |

40 |

О> МП 04 |

о МП 04 |

04 40 МП |

МП |

^ |

ЯГ |

к мп |

о 04 мп |

S мп |

||

|

и ° s |

40 04 ОО мп |

яг |

2 |

04 ОО |

04 мп ^ |

СП ОО |

ОО ОО |

мп мп |

ОО 04 40 |

мп 40 |

04 ОО |

||

|

И о ей ей' и |

а Я ¥ о Н |

к ¥ о Н |

& о |

& о |

2 |

ас & о |

ас & о |

ас & о |

§ |

§ |

§ |

||

|

ей' |

н S ей |

& F о К |

н R R S ей |

о + ей |

к МП |

О К 40 |

Н R S ей |

О К ОО |

& 04 |

о д со S о |

ей g |

||

|

Таблица 3. ПАРАМЕТРЫ СОСТАВА УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ |

|

|

№ |

Содержание в нефти, мг/кг Расчетные параметры § з £ 4^ $7 7 ^ ^ S $ И s 2 ^7 ^2 9 2^ ^^U^UOOu 5 ?£ |C ^c HC HG И ^ If l§ §§ |

|

1 |

Площадь Ханты-Мансийская, нефти э-5203 257324 19321,24 2912,96 4777,64 580,63 8271,23 0,64 53,86 443,18 8,23 |

|

2 |

50 243177 20982,58 2980,06 4867,33 583,66 8431,06 0,70 49,96 416,64 8,34 |

|

3 |

5 248986 28615,24 3115,38 5405,88 758,18 9279,44 0,66 46,06 328,40 7,13 |

Примечание к таблицам 1–3 . Показатели состава углеводородов: ∑ н-алканы С 9–40 , ∑ н-АБ С 8–34 , Ʃ Нф С 10–12 , Ʃ Ф С 14–15 — соответственно, сумма алканов нормального строения, сумма алкилбензолов с одним алкильным заместителем нормального строения, сумма нафталинов и сумма фенантренов с указанным числом атомов углерода в молекуле; Ʃ Ар и Ʃидент.УВ — сумма идентифицированных ароматических и сумма всех идентифицированных углеводородов; Ʃ изоалканы С 15–20 — ряд идентифицированных в нефтях изопреноидных алканов, состава С 15–20 . Расчетные параметры: ΣAБ(C 9–18 )/ ΣAБ(C 19–34 ), Σалк С 9–40 / ΣНф С 10–12 , Σалк С 9–40 / ΣФ С 14–15 , ΣНф С 10– 12 /ΣФ С 14–15 — соответственно, отношение алкилбензолов с одним алкильным заместителем нормального строения, отношение суммы н-алканов к сумме нафталинов, отношение суммы н-алканов к сумме фенантренов и суммы нафталинов к сумме фенантренов, с указанным числом атомов углерода в молекуле

а)

б)

в)

г)

Рисунок 3. Песчаник нижнеюрской горелой свиты из скважин ХМ50 (а) и ХМ52 (б), известняк девонского возраста (в), эффузивная измененная порода силурийского возраста (г)

Данные, приведенные в Таблице 3, указывают, что для Ханты-Мансийских нефтей характерны углеводороды с завышенным содержанием нафталиновых УВ (Таблица 3). Если принять, что распределение групп ароматических углеводородов в нефтях России в среднем находится в пропорции бензольные : алкилнафталиновые : фенантреновые на уровне 70:20:10 [23], то нефти Ханты-Мансийского месторождения получили явно завышенные количества нафталинов. Наши данные показывают соотношение в нефтях бензолов : алкилнафталинов : фенантренов на уровне 35:58:7. Нужно понимать, что эти оценки весьма приблизительны, так как приведенные в работе [23] соотношения групп ароматических углеводородов касаются всего набора компонентов, а наши данные выборочные. Но даже такие ограниченные оценки выявляют очевидный факт — органическое вещество песчаника горелой свиты потеряло С 10 –С 12 нафталиновые углеводороды (соотношение бензолы: алкилнафталины : фенантрены на уровне 73:2:25), а Ханты-Мансийские нефти их получили в завышенных количествах, не исключено, что в результате промывки коллектора гидротермами.

На гидротермальную активность в пределах палеозойского разреза на Ханты-Мансийском месторождении указывает и литолого-петрографическая характеристика доюрского и нижнеюрского комплексов. Основным литотипом пород доюрского комплекса в скважине ХМ50, являются известняки девонского возраста. Происхождение их смешанное органогенно-хемогенное, так как наряду с фрагментами различных организмов, встречаются явно вторичные карбонаты (Рисунок 3в). Из верхних интервалов разреза известняки имеют трещиноватую и брекчиевидную текстуру, в нижних — плотные и массивные. Ниже, на глубине более 3500 м, вскрыты сильно измененные гидротермально-метасоматическими процессами породы силурийского (?) возраста, первоначально имевшие средний состав (Рисунок 3г). Породы в массе сложены микрозернистым кварцем с включением полевых шпатов, хлорита, глинистых минералов и карбонатов, плотные.

В качестве другой рабочей гипотезы, объясняющей имеющиеся факты, можно предложить следующую. Залежи в доюрском НГК формируют углеводороды, поступающие из неустановленного «глубинного источника», возможно из района тектонических нарушений, формирующих Ханты-Мансийскую сутурную зону (Рисунки 1 и 2Б). По системе трещин органическое вещество могло поступать в самый пористый и разуплотненный пласт песчаника горелой свиты вместе с термальными водами и переместиться в прилегающие карбонатные коллектора приконтактной зоны фундамента. Транзитный песчаник горелой свиты и в настоящее время содержит большие количества остаточной нефтяной эмульсии (до 3000–4000 мг/кг). Поступление углеводородов вероятно, было одноактным и закончилось давно, а промывка термальными водами циклически повторялась, так как из оставшейся в породе нефтяной эмульсии вымыты (и перенесены в нефтяные залежи) наиболее растворимые в воде алкилнафталины С 10 –С 12 .

В целом в разрезе юрских и доюрских пород Ханты-Мансийского месторождения может быть предложена следующая модель происхождения углеводородов нефтяных залежей.

-

1. В верхне- и среднеюрском НГК органическое вещество однотипно, выровнено по составу насыщенных и ароматических углеводородов. Здесь наиболее вероятным источником углеводородов традиционно может быть определено органическое вещество тутлеймской, абалакской, возможно тюменской свит.

-

2. В нижней части юрского разреза фиксируется слой крупнозернистого песчаника горелой свиты мощностью до 9–11 м, в котором латерально локализовано органическое

вещество, предположительно формировавшее залежи углеводородов низов юры и доюрского фундамента. Материнские породы, из которых возможно поступали углеводороды в горелую свиту, достоверно не выявлены. В качестве гипотезы предложен сбор рассеянных углеводородов из органического вещества глубинных палеозойских пород в участках тектонического блокового дробления фундамента в результате их гидротермальной проработки. Возможным механизмом последующей миграции УВ в нефтегазовые ловушки является движение по высокопроницаемым прослоям песчаника горелой свиты с термальными водами.

Выводы

В пределах Ханты-Мансийского участка сжатия (сутуры) Западно-Сибирской платформы, на Ханты-Мансийском месторождении, материнские породы для залежей доюрского комплекса достоверно не установлены. В качестве гипотезы предлагается сбор углеводородов из рассеянного органического вещества палеозойских пород на значительной глубине в участках тектонического дробления фундамента.

«Глубинный источник» нефти для залежей нижнеюрского и доюрского комплексов в пределах Ханты-Мансийского участка может быть утвержден на основе следующих экспериментально установленных фактов.

-

1. В нижнеюрском разрезе фиксируется слой крупнозернистого песчаника горелой свиты, в котором латерально локализованы высокие концентрации органического вещества, существенно отличающегося по составу углеводородов от органического вещества вышележащих и подстилающих пород.

-

2. Молекулярный состав углеводородов песчаника горелой свиты, возможно указывает на факт гидротермальной промывки мигрирующего органического вещества с выносом нафталинов С 10 –С 12 в нефтяные залежи.

-

3. Соответственно, для нефтей нижнеюрского и доюрского комплексов характерно повышенное содержание нафталиновых углеводородов по сравнению со среднестатистическими значениями для Российских нефтей.

-

4. Факт гидротермальной проработки пород фундамента подтверждается литологопетрографическими данными — характерными метаморфическими изменениями — хлоритизация, карбонатизация, серицитизация эффузивов.

Проведенные исследования показывают, что в пределах зон сжатия (сутуры) ЗападноСибирской платформы могут существовать глубинные источники поступления УВ в участки разуплотнения коры выветривания и фундамента. Так как положение материнских пород в рамках выполняемой работы не выявлено, предложена гипотеза поставки нефтяных углеводородов в пласты-коллекторы из рассеянного органического вещества палеозоя. По молекулярному составу вещество может быть отнесено к органическому биологического происхождения, затянутому в условиях поддвига на значительную глубину. Сбор нефти, предположительно, происходил в процессе движения термальных вод в участках тектонического блокового дробления фундамента.

Список литературы О происхождении углеводородов доюрского комплекса Ханты-Мансийского месторождения

- Kontorovich V. A. Petroleum potential of reservoirs at the Paleozoic-Mesozoic boundary in West Siberia: seismogeological criteria (example of the Chuzik-Chizhapka regional oil-gas accumulation) // Russian Geology and Geophysics. 2007. V. 48. №5. P. 422-428. DOI: 10.1016/j.rgg.2007.05.002

- Koveshnikov A. E., Nesterova A. C., Dolgaya T. F. Fracture system influence on the reservoirs rock formation of Ordovician-Devonian carbonates in West Siberia tectonic depression // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2016. V. 43. P. 1755-1315. DOI: 10.1088/1755-1315/43/1/012008

- Brekhuntsov A. M., Monastyrev B. V., Nesterov Jr. I. I. Distribution patterns of oil and gas accumulations in West Siberia // Russian Geology and Geophysics. 2011. V. 52. №8. P. 781-791. DOI: 10.1016/j.rgg.2011.07.004

- Коробов А. Д., Коробова Л. А. Вторичные кварциты и пропилиты Западной Сибири - индикаторы нефтегазоперспективного рифтогенно-осадочного формационного комплекса // Разведка и охрана недр. 2012. №4. С. 30-35.

- Сорохтин Н. О., Лобковский Л. И., Семилетов И. П. Глубинный цикл углерода и формирование абиогенных углеводородов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. №8. С.156-173.

- Dmitrievskii A. N. Polygenesis of oil and gas // Doklady Earth Sciences. 2008. V. 419. №2. P. 373-377.

- DOI: 10.1134/S1028334X08030033

- Тяпкина А. Н., Тяпкин Ю. К. Синхронная сейсмическая инверсия для выявления перспективных участков в карбонатных породах юго-восточной части Западно-Сибирской платформы // Геофизический журнал. 2019. Т. 41. №1. С. 76-94.

- DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i1.2019.158865

- Исаев В. И., Лобова Г. А., Коржов Ю. В., Кузина М. Я., Кудряшова Л. К., Сунгурова О. Г. Стратегия и основы технологии поисков углеводородов в доюрском основании Западной Сибири. Томск, 2014. 112 с.

- Астафьев Д. А., Скоробогатов В. А., Радчикова А. М. Грабен-рифтовая система и размещение зон нефтегазонакопления на Севере Западной Сибири // Геология нефти и газа. 2008. №4. С. 2-8.

- Сурков В. С., Трофимук А. А., Жеро О. Г., Смирнов Л. В., Конторович А. Э., Канарейкин Б. А., Карус Е. В., Ковылин В. М., Крамник В. Н., Рудницкий А. Л., Страхов А. Н., Егоркин А. В., Чернышов Н. М. Мегакомплексы и структура земной коры Западно-Сибирской плиты. М.: Недра, 1986. 149 с.

- Исаев Г. Д. Геология и тектоника палеозоя Западно-Сибирской плиты // Литосфера. 2010. №4. C. 52-68.

- Мочалкина Л. Н, Кузина М. Я. Об особенностях развития Западно-Сибирской плиты как составной части Урало-Монгольского складчатого пояса // Геофизика. Глубинное строение. Тепловое поле Земли. Интерпретация геофизических полей. Пятые научные чтения памяти Ю. П. Булашевича. Екатеринбург. 2009. С. 330-333.

- Добрецов Н. Л. Эволюция структур Урала, Казахстана, Тянь-Шаня и Алтае-Саянской области в Урало-Монгольском складчатом поясе (Палеоазиатский океан) // Геология и геофизика. 2003. Т. 44. №1-2. С. 5-27.

- Гаврилов В. П. Геодинамическая модель нефтегазоносности Западной Сибири // Геология нефти и газа. 2012. №2. С. 60-64.

- Коржов Ю. В., Исаев В. И., Кузина М. Я. Лобова Г. А. Генезис доюрских залежей нефти Рогожниковской группы месторождений (по результатам изучения вертикальной зональности алканов) // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 323. №1. С. 51-56.

- Коржов Ю. В., Лобова Г. А., Исаев В. И, Стариков А. И., Кузина М. Я., Орлов С. А. Генезис углеводородов юрского и доюрского комплексов Чистинного месторождения (зона колтогорско-уренгойского палеорифта) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330. №10. С. 111-125.

- DOI: 10.18799/24131830/2019/10/2303

- Коржов Ю. В., Исаев В. И., Жильцова А. А., Латыпова О. В. Распределение ароматических углеводородов в разрезе отложений нефтегазоносных комплексов (на примере месторождений Красноленинского свода) // Геофизический журнал. 2013. Т. 35. №1 С. 113-129.

- Нежданов А. А., Скрылев С. А., Горбунов С. А., Косарев И. В., Огибенин В. В., Халиулин И. И., Яицкий Н. Н. Поиски крупных и уникальных залежей УВ в фундаменте Западно-Сибирского бассейна - актуальная задача нефтегазовой геологии // Фундамент, структуры обрамления Западно-Сибирского мезозойско-кайнозойского осадочного бассейна, их геодинамическая эволюция и проблемы нефтегазоносности: Всероссийская научная конференция: Сборник докладов. Тюмень-Новосибирск, 2008. С. 82-88.

- Атлас "Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа" / Ред. Ахпателов Э. А., Волков В. А., Гончарова В. Н. Елисеев В. Г., Карасев В. И., Мухер А. Г., Мясникова Г. П., Тепляков Е. А., Хафизов Ф. З., Шпильман А. В., Южакова В. М. Екатеринбург, 2004. 148 с.

- Криночкин В. Г., Голубева Е. А., Кармацких М. В. Триасовый сейсмокомплекс Срденего Приобья // Геофизика. Специальный выпуск. 2001. С. 73-77.

- Иванова Л. И., Исаев В. И., Коржов Ю. В. Методика лабораторных исследований тяжелых углеводородов при нефтепоисковой геохимии // Изменяющаяся геологическая среда: пространственно-временные взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов: Матер. междунар. конф. Казань, 2007. С. 356-360.

- Кульков М. Г., Артамонов В. Ю., Коржов Ю. В., Углев В. В. Индивидуальные органические соединения нефти как индикаторы нефтяного загрязнения водной среды // Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 317. №1. С. 195-200.

- Проскуряков В. А., Драбкин А. Е. Химия нефти и газа. СПб: Химия, 1995. 448 с.