О протогончарстве на Дальнем Востоке России (Приамурье)

Автор: Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Лопатина О.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья содержит сводку данных сравнительного изучения гончарных традиций у носителей осиповской, мариинской и раннего этапа малышевской археологических культур российского Дальнего Востока (Приамурья). Изучение керамики проведено по полной программе, включая технологию, формы, орнамент и сферу использования сосудов, хотя и с разной степенью детальности. Установлено, что этнокультурный состав носителей всех трех культур был неоднороден; обоснована высокая культурная близость носителей мариинской и малышевской культур и меньшее их сходство с носителями древнейшей осиповской культуры. В соответствии с закономерностями общей эволюции гончарного производства, традиции осиповской культуры относятся к 1-й - 3-й стадиям, а традиции мариинской и малышевской культур - к 4-й и 5-й стадиям протогончарного производства.

Приамурье, керамика, неолит, осиповская, мариинская малышевская культуры, гончарные традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14522332

IDR: 14522332 | УДК: 902/903.02

Текст научной статьи О протогончарстве на Дальнем Востоке России (Приамурье)

Российский Дальний Восток является одним из регионов Восточной Азии, где еще в эпоху позднего плейстоцена впервые на Земном шаре зародилось гончарное производство, традиции которого продолжали непрерывно развиваться на протяжении всего неолита и в последующее время [Derevianko, Medvedev, 2006; Медведев, 2005; Шев-комуд, Яншина, 2012].

Ниже изложены результаты специального изучения 111 сосудов древнейшей осиповской культуры начального неолита, которая отно сится к XIII – IX тыс. до н.э. (Гася – 31 экз., Госян – 17 экз.,

Осиповка-1 – 63 экз.), 83 сосудов мариинской культуры раннего неолита (VIII – VII тыс. до н.э.; Сучу – 75 экз., Петропавловка-Остров – 8 экз.) и 43 сосудов малы-шевской культуры начала среднего неолита (2-я половина VII – рубеж IV – III тыс. до н.э.; Малышево-1 – 33 экз., Амурский Санаторий – 5 экз., Шереметьево – 5 экз.). Всего всестороннему анализу с позиций историко-культурного подхода к изучению древней керамики подверглись обломки от 237 сосудов.

Историко-культурный подход сформировался в 1970-е гг. благодаря исследованиям А.А. Бобринского [1978, 1999] и его школы. Суть его состоит в том, что трудовая деятельность гончара всегда имеет системно-организованный характер, который отражается в конкретных культурных традициях в области изготовления, распространения и использования глиняной посуды [Цетлин, 2012, с. 37–48]. В условиях доремесленного гончарного производства различия в культурных традициях гончаров отражают культурные особенности состава местного населения в целом.

Изучение керамики велось по четырем направлениям: определение форм сосудов, техники и технологии, типа орнамента и сферы их использования в быту.

Размеры сосудов. Для осиповской культуры имеются данные только по одному сосуду, диаметр которого равен примерно 22 см. Диаметр венчика 60 % сосудов мариинской культуры – от 11 до 20 см, более крупные изделия со ставляют около 30 %. Для малышевской культуры, напротив, характерны достаточно крупные сосуды с диаметром венчика больше 20 см.

Естественная структура форм. Для носителей всех трех культур наиболее характерны высокие сосуды с 4-частной естественной структурой «губа + предплечье + тулово + основание тулова». Сосуды мариинской и малышевской культур более разнообразны: имеются 3-частные сосуды со структурами «губа + тулово + основание тулова» и «губа + щека + предплечье + тулово + основание тулова», но соотношение сосудов этих структур различно. Важно подчеркнуть, что на более поздней керамике появляется такой конструктивный элемент, как «щека» – приспособление для слива содержимого.

Использование сосудов. Посуда всех трех культур использовалась и для приготовления горячей пищи, и хранения продуктов. Однако с течением времени доля сосудов, применявшихся для хранения продуктов, возрастала, а для приготовления пищи на огне – напротив, уменьшалась. Примечательно, что малышевское население для каждой сферы быта преимущественно использовало сосуды с разной естественной структурой, т.е. можно говорить о начале специализации посуды.

Исходное пластичное сырье. Для изготовления сосудов гончары осиповской культуры в основном использовали равнинный ил (46 %), реже «горный» ил (25 %), и еще реже – смесь этих илов (18 %), что говорит о контакте между двумя группами населения – носителями данной культуры. Гончары двух других культур применяли в качестве сырья уже не илы, а настоящие природные глины, что сильно отличает их от более раннего населения. Причем для носителей мариинской культуры были характерны преимущественно глины со слабой ожелезненностью и высокой пластичностью, а для гончаров малышевской культуры – глины со средней ожелезненностью и пластичностью. Все это указывает на определенные культурные особенности этих групп населения.

Формовочная масса. Здесь различия между носителями древнейшей осиповской культуры и более поздних культур еще более заметны. Осиповские гончары использовали в готовом виде природное илистое сырье и добавляли в него только специальные органические растворы (в 60 % случаев). Гончары мариинской и малышевской культур вводили в формовочную массу не только органический раствор, но и минеральные примеси, причем различные. Так, для мариинской гончарной традиции было характерно использование шамота (дробленой керамики) в различной концентрации, а для ма-лышевской – использование дресвы (т.е. пережженного дробленого камня).

Следует подчеркнуть, что часть носителей наиболее поздней малышевской культуры начали применять сложный смешанный рецепт – введение в формовочную массу и дресвы, и шамота (12 % случаев), которые дублируют друг друга по функциональному назначению – повышают огнестойкость посуды. Это может свидетельствовать о начале процесса смешения носителей мариинской и малышевской культур.

Конструирование сосудов. Отметим, что из-за сильной фрагментированности керамики это лишь выборочные данные.

Установлено, что гончары всех трех культур делали сосуды лоскутным налепом, либо на формах-основах с последующим выбиванием колотушкой, либо в формах-емкостях. Причем осиповские и ма-лышевские гончары использовали как формы-основы, так и формы-емкости с преобладанием первых, а мариинские гончары – только формы-основы. Применение гончарами осиповской и малышев-ской культур форм-основ и форм-емкостей говорит о сложном и, возможно, отчасти родственном составе носителей этих культур.

Обработка поверхности сосудов. Поверхность осиповских сосудов подвергалась бороздчатому заглаживанию травой (37 %) или специальным гребенчатым штампом (55 %), реже – прокатыванию рельефным штампом (8 %). Большинство мариинских сосудов заглаживались каменной галькой (69 %) и реже – мягкой кожей (31 %). Малышевские сосуды также в основном заглаживались кожей (66 %), но здесь уже появляется лощение внешней поверхности (около 25 %), хотя, возможно, бытового характера.

Разные традиции обработки поверхности, придающие сосудам различный внешний облик, также указывают на культурные особенности этих групп населения.

Связи культур по гончарным традициям.

Термическая обработка сосудов. Гончары всех трех культур применяли два различных режима обжига сосудов и один вид послеобжиговой обработки. Так, осиповские и малышевские гончары большинство сосудов подвергали длительному низкотемпературному обжигу в восстановительной среде (не более 500 ºС), а затем небольшая часть изделий (22–24 %) выдерживалась короткое время в окислительной среде при высокой температуре (около 750 ºС). Мариинские гончары для всех сосудов использовали оба режима обжига. Небольшая часть сосудов после обжига подвергалась обвариванию в специальном органическом растворе с целью придания им темного цвета. Причем доля таких

Общая периодизация истории гончарства

Декорирование сосудов. Основная масса оси-повских сосудов имели технологически декорированную поверхность, и меньше чем на половину сосудов наносился гребенчатый (28 %) или ямча-тый (17 %) орнамент. Почти все сосуды мариинской культуры покрыты разнообразным, главным образом гребенчатым, орнаментом (94 %). На сосудах малышевской культуры он также преобладает (55 %), значительно реже встречаются отпечатки гладкого штампа (16 %), ямчатый и фигурный орнаменты (по 10 %) и другие.

Проведенное исследование позволяет прийти к некоторым общим выводам.

-

1. Судя по разнообразию гончарных традиций, общность носителей осиповской культуры сложилась на основе двух различных культурных групп, бытовавших на Дальнем Востоке в конце плейстоцена.

-

2. Носители мариинской культуры также были в культурном отношении неоднородны. С одной стороны, их гончарные традиции близки к осиповским, а с другой – заметно более развиты, что обусловлено влиянием каких-то других групп населения.

-

3. Неоднородны были и носители малышев-ской культуры. В их состав входили создатели мариинской культуры, с которыми они смешивались на раннем этапе, и представители какой-то другой группы местного населения.

-

4. Использование лоскутного налепа у носителей всех трех культур не было связано с их этнокультурным родством, а отражало общую закономерность формирования традиций конструирования сосудов у древнего населения Дальнего Востока.

-

5. Общий ход эволюционного развития гончарных традиций характеризуется не только переходом гончаров от илов к глинам, но и переходом от технологически декорированного к собственно декорированному состоянию поверхности сосудов и постепенным ростом разнообразия орнамента на посуде.

-

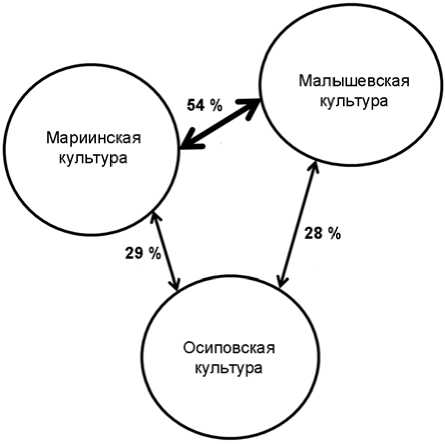

6. Сравнительный анализ гончарных традиций всех трех культур показал близкое сходство этих традиций у носителей мариинской и малышевской культур и значительно меньшее, но примерно одинаковое сходство их традиций с традициями оси-повской культуры (см. рисунок ).

Опираясь на выявленные А.А. Бобринским закономерности общей эволюции гончарного производства, гончарство осиповской культуры относится к 1-й – 3-й стадиям, а мариинской и малышевской культур – к 4-, 5-й стадиям протогончарного производства, которое характеризуется переходом от илистого сырья к природным глинам, от готовых природных составов к искусственно созданным формовочным массам и от длительного низкотемпературного обжига в восстановительной среде к неполному высокотемпературному окислительному обжигу (см. таблицу).

Список литературы О протогончарстве на Дальнем Востоке России (Приамурье)

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. -Самара: Самар. гос. пед. ун-т, 1999. -С. 5-109.

- Медведев В.Е. Неолитические культуры Нижнего Приамурья//Российский Дальний Восток в древности и средневековье. Открытия. Гипотезы. Проблемы. -Владивосток: Дальнаука, 2005. -С. 234-267.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. -М.: ИА РАН, 2012. -384 с.

- Шевкомуд И.Я., Яншина О.В. Начало неолита в Приамурье: поселение Гончарка-1. -СПб.: МАЭ РАН, 2012. -270 с.

- Derevianko A.P., Medvedev V.E. Neolithic of the Nizhnee Priamurye (Lower Amur River Basin)//Archaeology of the Russian Far East: Essays in Stone Age Prehistory. -Oxford: Archaeopress, 2006. -P. 123-150. -(BAR Internat. Ser; N 1540).