О рациональных приближениях алгебраических чисел \root 3\ of {D}

Автор: Тасоев Ботаз Георгиевич

Журнал: Владикавказский математический журнал @vmj-ru

Статья в выпуске: 3 т.3, 2001 года.

Бесплатный доступ

В статье усиливается результат К. Рота о рациональном приближении для алгебраических чисел \root 3\of D.

Короткий адрес: https://sciup.org/14318028

IDR: 14318028 | УДК: 511.3

Текст научной статьи О рациональных приближениях алгебраических чисел \root 3\ of {D}

Начало теории приближения алгебраических чисел рациональными числами положил Ж. Лиувилль, опубликовавший в 1848 г. первую теорему, дающую необходимый признак алгебраичности числа и, следовательно, достаточный признак трансцендентности [3, 5]. Еще за сто лет до доказательства теоремы Лиувилля Л. Эйлер утверждал, что трансцендентные числа существуют. Но доказать это утверждение он не смог.

В 1874 г. Г. Кантор другим методом доказал существование трансцендентных чисел. Развивая теорию множеств, он показал, что множество алгебраических чисел счетно, а множество вещественных чисел несчетно. Следовательно, существуют трансцендентные числа.

В 1909 г. А. Туэ получил первое усиление теоремы Лиувилля. Дальнейшие усиления теоремы Туэ с 1921 г. по 1955 г. были получены последовательно К. Зигелем, Ф. Дайсоном, А. О. Гельфондом. Существенное продвижение в проблеме приближения алгебраических чисел рациональными получил К. Рот в 1955 г. За этот результат он был награжден Филдсовской премией за 1958 г.

Теорема Рота. Пусть a Е A, deg а = п ^ 3, а б — любое положительное число. Тогда неравенство

a

^^^^^^^^.

р

<

имеет лишь конечное число решений в числах р G Z, q G N.

Здесь и ниже A, Z и N — множества алгебраических, целых и натуральных чисел соответственно.

Долгое время в теореме Рота не удается заменить степенную функцию q5 на функцию, растущую медленнее. С. Ленг в 1965 г. пишет о том, что «Очень

трудной является гипотеза, состоящая неравенство

Р а--

<

имеет лишь конечное число решений в том, что для числа а степени п ^ 3

92^о§9У при х > 1 или по крайней мере при ж > Жо(а)» ([6], с. 98.). В настоящей работе при условиях a G A, deg о = 3: 1) приводится новое доказательство теоремы Рота, 2) доказано, что неравенство

Р а--

<

q2 }п 1+8д'

где 0 < б < 1, имеет лишь конечное число решений в числах р, q G N.

Аналогичным образом могут быть доказаны неравенства для чисел вида a = VD, n > 3.

1. О последовательности многочленов, определяющей его корни

Пусть а = >/1) — алгебраическое число степени 3 и пусть

а = [а»; «1,«2,- •, а»,•- -]

(1.1)

разложение числа а в непрерывную (арифметическую) дробь,

®fc + l — [®fc+l, Ctfc + 2, Ctfc+3, • • • ]•

(1.2)

Известно [1, 4], что имеют место следующие равенства:

Ct

Pk^k+l + Рк-1 9к«к+1 + 9к-1 ’

(1.3)

Ро = «о,

— = [а0; «1, а2, - - -, «к], 9к

Р1 = а0П1 + 1, рк = akPk-i+Рк-2,

(1.4)

9о =

1, 91 =

«1, 9k = dk9k-i + 9k—2i

(1.6)

(1.6)

Ро

9о

— >

9кРк-1

<Р-1<

^> 9з

^^^^^^^^.

Pk9k-i = (-1)к,

Р4 / Р2к / — < • • • < --- < . .

94 92к

Рь Р2к-Ц

— > • • • > ------ > . .

95 92fc+l

Р2к Р2к + 1

--- < a < -----,

• 1

92k

92k+i

(1-7)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

|

7fc+i = [«fc+i |

Рк a-- |

1 |

(1.11) (1.12) |

||

|

"Ук+iqk . ] + [0; akl |

ak-i,.. • , ai], |

||||

|

; akv^ |

qk , • • |

||||

|

Ek = Ol |

Рк ^^^^^^^™ ^^^^^^^^^^^^^^^™ |

> |

Pk+i a-- |

= £k + l^ |

(1.13) |

|

qk |

Qk+i |

||||

|

Pk Ek= a |

= — |

1 |

_ 1 9 |

1 1 |

(1.14) |

|

qk |

«к+iqk qkqk+i qk+iqk+2 |

||||

|

Положим ak+i = x. Тогда из равенства (1.3) следует, что |

|||||

(qkX + qk-!)^D = ркх +рк-1.

Возведя обе части этого равенства в третью степень и приведя подобные члены, получим, что з

E4(^-»Li -р^Х--^1 = 0. г=0

Таким образом, для числа а^+1 мы получили уравнение третьей степени с целыми коэффициентами, а и ак+1 являются эквивалентными числами. Поэтому «к+i также алгебраические иррациональности степени 3.

Рассмотрим многочлен [2]

з

ЫА = ^.CUDq»"iqL1 -Р^Х-Х3^ г=0

(1-15)

В силу сказанного выше «к+i является корнем этого многочлена, т. е. при переходе через это число /к (ж) меняет знак. Поэтому для [afc+i] = ctfc+i значения многочлена fk^ak+i) и Jk(ak+i + 1) имеют разные знаки.

Покажем, что

C^Dq^qt^ -p^X-V) = ^f71M, 4^0, 0 ^ i 5 3.

(1-16)

В самом деле, справедливы равенства

з

— »3-m»m w3~m. Рк-1Рк-2)Х ,

А-1(Ч = Е C?^Dqt”q^

m=0

Итак,

1 3-г

(n \ _ pi pm I D^-m т 3-т т \ 3-m-i TyJk-lkak) - Су3 / , ^3-1киЧк-1 Ik-2 -Рк-1 Рк-2)ак т=0

С другой стороны, в силу (1.5) и (1.6) находим

Сз(^"Ч-1 -^L1) = ос^Ч-х - c^-pLi

— DC^akQk-i + Qk—2^ lQk-i ~ Сз(акРк-1 + Pk-2^ гРк-1

3-i

_ /)/•/ \ ' z^m „3 — m — i m _i „3 — m — i

- ^^3 7 , G3-i9fc-l Чк-2Чк-1ак m=0

3-i pi C’m r?-m-inm 3-m-i

- ^3 7 , ^3-iPk-Y Pk-2Pk-\ak m=0

3-i 3-i

_ IV'* \ ' z^tti ~3 — m„m „З — m — i \ ' ^m „.3 — m^m „3 — m — i

- v U3_igfc_1 qk-2ak “ G3 / v ^3-iPk-l Pk-2ak 771=0 771 = 0

3-i

= Q У С3-"_,(Дд^Г№т-2 - P37;*P?-M""*"'- 771=0

Следовательно, равенство (1.15) имеет место.

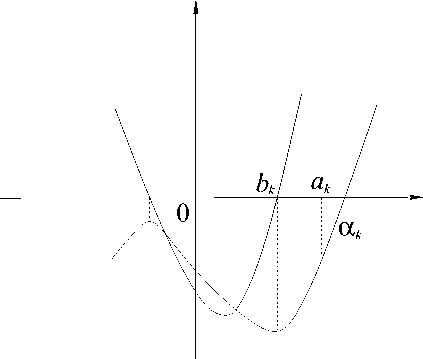

Покажем теперь, что каждый из многочленов (1.15) имеет один и только один положительный корень.

Действительно, многочлен

/-1(ж) = —х3 + D имеет единственный положительный корень. Предположим, что Д(ж) имеет один и только один положительный корень. Рассмотрим многочлен /к+1кжУ Установим, что

A + l(z) =z”/t(«H-l + 1).

(1.17)

В самом деле, учитывая равенство

Г'гГ'З — Г*3 Г*г ^S^S-i "" ^З^З-Р можем написать цепочку равенств

/ 1 1 \ 3 — % x^hUw + -) = x^^C^Dq^qVy-Pk-XPk-^^W + i=0

33-i

= Е^^^Щт -pOpLJECL^ + I^ i=0

33-i

= s E (c^r'a-i E сщ^Г1 - z3-)

i=0

-

33-i

-

- E ^-‘pv^ E cLJJJ^

i=0

= D^C^ak+iqk + qk_^3"%q%kx3"% i=0

-E^PM-iPt+Pt-i)3^3^

i=0

-

3 3

= DY.C'3qt№1"' -^С^ЛрУ-1 i=0 i=0

Из (1.16) следует, что Д+1(ж) имеет единственный положительный корень. Таким образом, для цепной дроби

\/D = [а0; «1, «2, «з,..., ак,...]

находим рекурентную последовательность многочленов

/-1(ж) = -х3 + D, 3 1

(1-18)

fk(x) = Yfk-i^a^x3-1, к = 0,1,2,..., i=o L каждый из которых определяет соответствующий элемент разложения -^D в цепную дробь. Многочлен Д(ж) определяет элемент ak+i = с так, что Д(с) и fk(c + 1) имеют противоположные знаки.

Пример. Определить первые десять элементов разложения

2 = [а0; «1, «2, а3, • • •, «э, • • •]•

Решение. Последовательно находим

/-1(ж) = -ж3 + 2,

/_1(1) = 1, /_1(2) = -6, ДО1) = -3, ДОДО-6,

/(ж) = ж3 — Зж2 — Зж — 3;

/1(з) = -ю, ДО) = з, а4 = 3, ДО) = 6, /1/3) = 12

/1(ж) = —Юж3 + 6ж2 + 6ж + 1;

/1(3) = 3, /ДО) =-43, а2 = 1, /1(1) = -12, /(/1) =-48, /("(1) =-60, /2(ж) = Зж3 - 12ж2 - 24ж - 10;

/2(5) = -55, /2(6) = 82, а3 = 5, /1(5) = 81, /1/5) = 66,

/з(ж) = — 55ж3 + 81ж2 + ЗЗж + 3;

/з(1) = 62, /3(2) = -47, а4 = 3, /1(1) = 30, /1/1) =-330, ДО) = 62ж3 + ЗОж2 - 84ж - 55;

/4(1) = -47, ДО) = 393, а5 = 1, Д(1) = 162, //(1) = 432, ДО) = — 47ж3 + 162ж2 + 216ж + 62;

ДО) = 510, ДО) = -1683, а6 = 4, /1(4) =-744, /1/4) =-804, ДО) = 510ж3 - 744ж2 - 402ж - 47;

ДО) = -683, ДО) = 253, а7 = 1, /1(1) =-360, /1/1) = 1572, ДО) = -683ж3 - 360ж2 + 786ж + 510;

ДО) = 253, ДО) = -4822, а8 = 1, /1(1) =-1983, /1/1) =-4819, /8(ж) = 253ж3 - 1983ж2 - 2409ж - 683;

ад = 8

Таким образом, получаем

^2 = [1;3,1,5,1,1,4,1,1,8,...].

-

2. О некоторых свойствах коэффициентов многочленов

Пусть a = VD — кубическая иррациональность,

VD = [ад; «1, 0,2,.. •, ak, • • • ] (2.1)

ее разложение в арифметическую цепную дробь. Применим к (2.1) описанный в параграфе 1 алгоритм:

/-1(ж) = -ж3 + D,

А(ж) = Акх3+ЗВкх2+ЗСкх + Ак_г. А: = 0,1, 2,...,(2.2)

где

Ак = fk-i(ak) = Dqk — р3,(2.3)

Вк = ^к_х(ак) = Dqkqk_x - pkpk_i,(2.4)

Ск = |/fc_i(afc) = Dqkqk х - ркрк_ъ(

Ak-i = -fk'_i(x) = Dqk_x - рк_х.(2.6)

Лемма 2.1. Имеют место следующие равенства:

Akqk-i — Bkqk — ( — 1)крк,(2.7)

Akpk-i — Вкрк — ( — l)kqk,(2.8)

Akqk_T - Ckqk = (-l)kpk(qkpk-i + Pfc9fc-i),(2.9)

Ckqk — Bkqk_^ = ( — i)kpkpk-i, (2-10)

Ak-iqk — Ckqk_i = (—l)fe 1Pfc-i) (2-11)

Bk — AkCk = Dpkqk, (2.12)

AkAk_i - BkCk = -D(pkqk_i + qkpk_i), (2.14)

(AkAk_x - BkCk) - 4(B2 - AkCk^Cl - BkAk_^ = D2, (2.15)

C2-Ak_1Bk = Dpk_1qk_1, (2.13)

|

( — l)k(qka2 + pka) — Bk |

(9 1 6'I |

|

a'fc+i — Д , |

|

|

(-l)fc (q^a2 + pkqka + p2k) 7fc+i = a , |

(2.17) |

<1 Пользуясь (2.3)-(2.6), на основе (1.7), последовательно находим, что

Akqk-i — Bkqk — (Dqk — pk)qk-\ — (Dqkqk_i — pkpk-i")qk

= pkqkPk-i -p2kqk-i =pkVqkPk-\ -pkqk-^ = (-^kp^

AkPk-i - Вкрк = ^Dq^ -р^рк_х - ^Dq^qk-i - РкРк-^Рк

= Dq^pk-i - Dqlqk_1pk = Dq^qkPk-i - pkqk-^ = (-^kDq^.;

AkqLi - Ckqk = (DQk ~РкЫ-1 - WWk-i - PkPLiWk

= PkpLiql -PkqLi = Pk(qlpLi - qk-^ = (-^kPk(akpk-i + pkqk-iY

Ckqk - Bkqk-i = = PkPk-iqk-i -PkPk-Vik = PkPk-i(qk-iPk -Pk-iqk) = k-^'^PkPk-v, Ak_xqk — Ckqk-1 = (^Li -Pk-iW - (Dqkqk_x - PkPl-i^k-i = PkPk-vik-\ -Pk-^qk =Pk-\Vqk-\Pk -Pk-iq^ = V-^k"YPk-6 Bk - AkCk = (Dqkqk-i - PkPk-\V - (Dqk - PkYDqkqk-i - PkPk-^ = Dq^pkPk-AqkPk-\ -Pkqk-^ + Dp^qkqk-iYPkqk-i - qkPk-1") = DqkPk(qkPk-i -Pkqk-\f = Dpkqk; Ck -" Ak-iBk = (Dqkqk_i - РкРк-1У - (Dqk_x - pk_i^Dqkqk-i - PkPk-i) = DpkPk-iql-i^Pkqk-1 - qkPk-1) + Dqkqk-ip2k_i(qkPk-i - Pkqk-i) = Dpk-iqk-i(qk-iPk -Pk-iqk? = Dpk-iqk-P AkAk-i - BkCk — (Dqk - PkHDqk-iPk-i") - (Dqkqk-i - PkPk-^ x (Dqkqk_i -PkPk-^ = DqkPk-APkqk-\ - qkPk-^ + Bq^-i^k-i - Pkqk-i) = (-l)kD(p2kqk-i - qkPk-i) = -D(pkqk-i + qkPk-\Y (AkAk-i — BkCkV — ^Bk — AkCk)(Ck — BkAk-i) = D2(pkqk-i + qkPk-if - 4D2pkqkPk-iqk-i = D2(pkqk-i - qkPk-i? = D2. Из равенства (1.3) находим, что Pk-i - aqk-\ «fc+i — aqk - Pk а умножив и разделив правую часть на gkoi2 A Pkgka + Рк, выводим «k+i = 4-(a2gkpk-i + apkPk-iqk + PkPk-i ^^^^^^^^. 3 2 a QkQk-i ^^^^^^^^. a2qkPkQk-i -apkgk-C) = ^^^^^^^^. 4-(a3qlqk-i + PkPk-i) + -^-a3gk(gkPk-i Ak Ak ^^^^^^^^. PkQk-1) 1 / x Dq^qk-i -PkPk-i , V-^a^qk , <-^kapk V^aiPkVlkPk-i -pkqk-^ =------T------+---T----+---T--- Ak Ak Ak Ak СС^Л1!!!С Л!^ - (~UA'(^2Apkqk^ + (-1)^ Akqk Akqk = / Тхкд1а2+Pkqk«+p2k > Akqk Лемма 2.2. Если 2\k, то Ak > 0, Ck< 0, Ak_Y< 0. (2.18) Если 2 ] к, то Ak< 0, Ck > 0, Ak-i > 0. (2.19) <1 Утверждения Ak > 0, Ak-i< 0 при 2|fc и Ak< 0, Ak-i > 0 при 2 f к следуют из (1.10). Пусть 2|fc, тогда, в силу (1.14), находим, что Рк -- — о? — Ек! дк Рк-1 _ _ . ---- — tt + Ek-h Efc < Ек-1, gk-i Ек < ------, Ек-1 gkgk+i <----- gk-igk I Поэтому D_P1. Рк-^ = D_^a_£k^a + £к1у= _2а2^_х + £к(а + £к_^ < 0. дк gk-i При 2 f к D_Pk Рк-! = D_^a + £k^a_ £к_^ дк gk-i — 2a2ffc_i — аЕк-1 — ек(а — Efc-i)2 — Ек-1 ^(2q2 — O!Efc_i) - (а — Efc_i)2^ > 0. ▻ Лемма 2.3. Пусть bk = — (a2 + — а + ^-Y (2.20) 7fc+i V qk qk) где yky\ определяется условием (1.12). Тогда справедливы представления: Ак = (-1)кЬк9к; (2.21) Вк = (-l)^1 " Ьк—А • дл (2.22) W qk / Ск = (-l)k"1(^.^y?l-bk. qk_Vl (2.23) \qk qk-i qk qk / Ak-i = (-l)^1 f^ + — • — + 4 - bk • —) — • (2.24) \qk-i qk qk-i qk qk / qk <1 В силу (2.3)-(2.6) и (1.11) находим, что W\ = \Dqk - pk\ = qk a - fY + ^-a + ^Y qk \ qk qk/ = + + =bkqk. iky\qk V qk qu Далее, из (2.7) получаем Bkqk = Akqk-i + (—l)kpk = ( — l)kbkqkPk + (—l)k xpk = (-l)k"4pk - bkqk-iqk), откуда следует равенство (2.22). Учитывая (2.10), находим Ckqk = V-^k-XPk-\Pk A Bkqk-i qk-A ---- qkqk-i qk / = (-l)k^pkpk_i + (-l)k-^ (й-bk-\qk \qk qk-i qk ^^^^^^^^. i Чк-А bk — qk / qkqk-i, откуда следует (2.23). Наконец, из равенства (2.21) следует, что Ak-iqk = ( — l)k ХРк + Ckqk = (-l)‘^ + (-l)‘-1 ( Pk-l Pk qk-i qk ql ^^^^^^^^. , 9fc-l\ 2 bk ' —— 9k-l, qk J что и доказывает равенство (2.24). Лемма 2.4. При 2\к будет ▻ 3a2qk Ак — ---- 7fc+i ^^^^^^^^. За 7fc+i9fc + 7fc+i9fc Зс^дк 7fc+i + оШ\7fc+i9fc7 I (2.25) При 2] к верно !Л| = ^+ 7fc+i За _ 2 TkW + 7fc+i9fc 3o^fc 7fc+i + 0 ш. \7fc+i9fc7 (2.26) <1 При 2|fc, имеем Ак — 4kbk Чк 7fc+i (а2 + Рк . —а + р!\ 4k 7fc+i 3a24k 7fc+i 3a24k 7fc+i CE^ “h ^СЕ 4к ^^^^^^^^. ^к+1Чк ^ а + (а ^^^^^^^^. W14^ J ^^^^^^^^. За 7fc+i9fc + + °(^— V7fc+i9fc 1 7fc+i9fc )■ При 2 f к находим, что IAI = — 7fc+i =Чк 7fc+i =4k 7fc+i За2 / 2 , Рк . I СЕ + --СЕ + v Qk а Т ^а + р!\ 7fc+i9fc4 V 9 За (За +-----у V Wi4k За 7fc+i За^Чк 7fc+i 4к + --h Тк+тЧк + 7fc+i9fc) 7fc+i9fc V7fc+i9fcy 4 2 IkW )1 Лемма 2.5. Если АкВк > 0, то в разложении (2.1) ak = Ukyi = 1. <1 Пусть АкВк > 0. Тогда, в силу (2.20), (2.21) и (2.22), находим / i \2k — li (Pk (-1) bk4k I ~2- -\4k 7 Qk — 1 \ bk • — > o, 4k / что равносильно неравенству Pk 9l ^^^^^^^^. , 9k-i bk-- 9fc < 0. Отсюда, в силу (2.20) следует, что или С учетом Pk ^^^^^^^^. Qk 7fc+i (pI \9l + 7fc+i < S (a2 Pk \ Pk . —ct + 9k «7 ■ + ^ct + ^ + 9l 9k 7fc+i — afc+i + 9k-i 9k ^-<0 9k ) 9fc-i 9k I из последнего неравенства следует, что «fc+i — 7fc+i ^^^^^^^^. 9k —1 < Qk 92k Pl р+^) \ 9k / 9к^л < 2, 9k t. e. 1 < ak+1< 2, откуда ak+1 Далее, находим, что = 1. t. e. Поэтому qk 1 < Pk (“2 9k 9k-l + Pk —ct 9k ) 9k-i< 9k 2, 4(a2 + ^). Pk \ 9k) z 9k ( 2 , Pk \ C^k 7 —-Г I ® + Ct • --- I — Pk \ 9k J 9fc-2 < 2, 9k-l и, следовательно, ak = 1. > Лемма 2.6. Пусть A-iM = Ak_ix3 + 3Bk_!X2 + 3Ck_ix + Ak_2. Тогда при 21 (к — 1) наименьшее значение этой функции равно , — Bk_i + Dpk_iqk_i х = bk = -------------------- Ак-1 I При 2 f (к — 1) наибольшее значение функции достигается при , — Bk-i — у/ Dpk-iQk-i х = bk = ------------------------. <1 Пусть 2|(fc — 1). Тогда Ак_\ > 0, Ck-i > 0 Ак-з > 0. Рассмотрим производную функции Д_1(ж) fl-i^ = 3(Ак-1Х2 + 2Вк-1Х + Ск-Й и приравняем ее к нулю ^Ifc-i^2 + 2Bk-ix + Ck-i = 0. Учитывая (2.12), находим, что , — Bk-i + у/Dpk-iqk-i х = bk = ------------.---------------• Аналогично, при 2 f (к — 1) будет , ~вк~1 — V Dpk-iQk-i х = Ьк = ---------ч------------, Ак-1 таким образом ( —l)fc 1Dpk-iqk-i — Вк-1 Ьк =-----------------------------• ▻ Следствие. \fk-Abk^\ > /fc-i(«fc)|- Рис. 1 Лемма 2.7. Пусть 5 > О — любое число и «к+1 > 12- Тогда, начиная с некоторого ко, при к ^ ко выполнено fUMl 1 (2.29) /k-iM /fc_i(afc)|5 <1 Покажем, что в промежутке (bk, ак] имеет место неравенство fk-l^ 1 X — Ьк fk-i(^ \fk-i^\5 ak-bk Действительно, [ Гк-^ A-i(A Ьк 1 1 «к _ 1 5 " \Jk-i№ ьк ~ 6 Ок 1 а - f dIA-i(A' IA-iG< Ж J 1А-1(А11+5 Ьк 1 111 ПТ++У ~ ПУм+5 < 6 ' "(УРмуг в то время как О к Ьк X - Ьк . ---—ах Ык — Ьк / ж2 \2(ttfc — А) ^^^^^^^^. ЬкХ Ык — Ьк ) О к Ьк а-к + Ьк , ак — Ьк ------ — Пи = ------ Из (2.16), (1.2) и (2.27) находим, что ак — Ък — ак---Ък — «к+1 ( —l)fc 1 (qk-ia2 + Pk-ia) — Bk-i Ak-i 1 ( —1)^ 1 V^Pk-1^-! —Вк-1 «к+i Ak-i (-тУ^Члк-п^лрк-!/^ 1 ^4fc-l «к + 1 9к-1«2 Рк« \Ak-i\ + \Ak-i\ V0^»^ 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^м ^^^™^^^™ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ plfc-1 ®fc+l' откуда, с учетом (2.25), (2.26), (1.10) и (1.11) выводим ак ~ Ък — Qk-ia2 7k \rkqk-ij + Pk-iQk-l • Qk-ia ^к^+0(^^А 4 k V^qk-ij a2 tA ± 2 Qk-i i — 3^91^1 +О ( -^r^) “fc + l 7k \rkqk-J ^^(wF-) ^k"qk-1 + ^ЧкЧк 1 ) \ 1кЧ^_ у/ Ik \ lk4k — 1 / ^^^^^^^^. Tfc у 7k-9^1 \7k9Li/ «k + 1 7k = — • - 7,7k / 1 4. 1 /1 4- 1 \ 1 , 7.9L1 V 7.9L1 1 1 —— 1 1 1 1 1 + of^—) 1 + of^—) 1 + of^^), \ \7k9Li/ \7k9Li/ \7k9Li// - -^7k + 0(1)= -7kH 0(1). 3 ctfc+i 3 ctfc+i ak+i Так как yfc > 1, ak+i > 12, to ak - bk > ^. Таким образом, неравенство f fk-iH 1 , У fk-Лх) ' |А-1М|5 ж 1_1 О-к — Ьк б\К-1Ы\5 8 2 выполняется начиная с некоторого к ^ ко- > Примечание. Если бы fUM) fk — 1 ^к) LW^JF > 1, то снова имели бы У \fk-lW+8 bk < O' к / bk x-ak . ----—ax, что противоречит оценке определенных интегралов. Лемма 2.8. Пусть А^ • Вк< 0. Тогда 7fc+1< 3-^+3. (2.30) <1 В силу (2.17), находим Q^o? A PkQktt Т р^ qk (^.Рк^.рЬ \Ak\Qk \Ak\ V qk qb / . ।\ 2 ^/2,^1 1 А , f , 1Й — —;—- I а + I а ±------у I I а 4у I I \Ак\ \ V Ук+iq^ V Ук+iq^ / _ Wqk За \Ак\ \Ak\yk+1qk \Akhk+i1k = 3a4 (___1А \Ак\ V\Ak\qnk+J' С другой стороны, из (2.7) следует, что PM^-i + \Bk\qk = Рк- откуда у qk—1 . у 6 • ----- + 6 qk Вк Ак _ч Рк Qk ' Qi ' \AkV Но в то же время о Рк Qk " ql' W\ з(а ± ^qk W ЗоАдк i qbk+i V \Ак\ 6а 3 ± Qfc7fc+i|Hfc + g^fc+iHfc+ °(пг^---) =>+ьHfckfc7fc+i * Таким образом, Ук+i< 3 вк А к + 3. > Лемма 2.9. Имеет место предельное соотношение lim \Ак\ = оо. к—>оо <1 Следует из равенств (2.7)-(2.15). > 3. Основные результаты Теорема 3.1. Пусть a = -^D, deg о = 3, D Е N, а б — любое положительное число. Тогда неравенство a Р q (3.1) имеет лишь конечное число решений в числах p,q G N. <1 Пусть а = [а0; cti, «2, • • •, Qfc, • • • ] — разложение числа а в цепную дробь, и его многочлены имеют вид: з Мх^ = ^C^Dq^-i - p^Pk-iW^ = Akx3 + 3Bkx^ + 3Ckx + Ak_y i=0 fkH = ^2^fk-iMx3 г i=0 L = h-iMz3 + fPMV + ^pz2 + ^ЯЕЫ, k = o, i, 2,.... Предположим, что ^ ^ ^. Тогда, в силу [4] верно р 11 о — - > --- > . qq^+5 Пусть ^ = ^- Из (1.11) получаем Tk+iqk" Очевидно, что /fc(ctfc+i) = 0. Если AkBk > 0, то, в виду леммы 2.5 будет ak+i = 1 и, следовательно, qk Tkyiqk ^qk q^8 a ^^^^^^^^. Pk qk Поэтому будем считать, что AkBk< 0. Из (2.20), (2.29) и (2.3) следует, что 7fc+i < 3 Bk Ak + 3 = fUM) fk — l ^k) + 3 < /fc-i(afc)|5 + 3, откуда, пользуясь (2.25) и (2.26) выводим 7fc+i < /fc-i(afc)|5 + 3 — \Ak\5 + 3 — f---— + o(—---)+ 3 < Qfc, V 7fc+i ^7^1^/у / о 2 \5 так как (-^— ) < 1. \7k+i / /2 \ (В случае ( как > 1, т. e. 7fc+i < (За2)5 теорема также выполняется, так a Pk = QkW начинается с некоторого k ^ ко.) > Лемма 3.1. Имеет место неравенство fLM fk—1(®fc) In i+4A-i(afc) 11 <1 Покажем, что в промежутке ^Ьк, Ок] имеет место неравенство fk-l^ 1 , х ~ Ьк fk-i(x) ln1+5\fk-i(x)\ ak — bk В самом деле, Г ./LiM i , У fk-l(x) "\n^\fk-^x)\ Ж bk Г сПи /fc_i(a?) J 1П 1+5\fk-l(x)\ bk / 1 1 "5 In 5|/fc-i(afc) ■ 1 11 5 In 5\fk-i(ak)\ In 5 /fc_i(bfc) Воспользовавшись леммой (2.7), находим f X — bk . Qk — bk 1 / ----—ax = --- > -. J ak — bk 28 bk Таким образом, [ fk-lH У fk-l(x) bk In 1+8\fk-l(x)\ dx ^ к X - bk Clk — bk dx. (В противном случае, т. е. если бы fUM) /fc-l(«fc) 1п1ЦА_1(«Ц >L мы имели бы О'к Ьк /Li(^) fk-1^ In 1+8\fk-l(x)\ Ok dx >j bk х - Ък ^k ^^^^^^^^. Ък dx, что противоречит оценке определенных интегралов). > Теорема 3.2. Пусть a = ^D — алгебраическая иррациональность третьей степени, б — любое положительное число. Тогда неравенство p a-- q q2In 1+8q имеет лишь конечное число решений в числах р, q G N. <1 Предположим, что ^ ^ ^. Тогда P a-- q > 2q2 > q2In 1+8 q’ начиная с некоторого q ^ qo- Пусть 2 = 2k. Если 17 q Qk Qk АкВк > 0, то в виду леммы 2.5, ctfc+i = 1 и- следова- тельно, a — Pk qk i 7fc+i9fc > 4> qlln 1+5 Qk' начиная с некоторого q^ qi. Предположим теперь, что АкВк получим < 0. В силу (2.20), (3.2), (2.25) и (2.26) 7fc+i < 3 Bk Ak + 3 = fk-iV^l A-i(«fc) + 3 < In 1+5|/fc-i(afc) + 3 = 1п 1+5|Лк|+3 = lni+i (з^ + 0/^Д+3 7k+ i (В случае, когда > 1, т. е. 7fcyi < За2 теорема 3.2 выполняется). >

Список литературы О рациональных приближениях алгебраических чисел \root 3\ of {D}

- Ленг С. Введение в теорию диофантовых приближений-М.: Мир, 1970.-103 с.

- Тасоев Б. Г. О рациональных приближениях к некоторым бесконечным цепным дробям.-МПГУ, Москва, Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук, 1997.

- Фельдман Н. И. Приближения алгебраических чисел.-М.: МГУ, 1982.-311 с.

- Хинчин А. Я. Цепные дроби.-М.: Наука, 1978.-112 с.

- Шидловский А. Б. Диофантовы приближения и трансцендентные числа.-М.: МГУ, 1982.-264 с.

- Шмидт В. Диофантовы приближения.-М.: Мир, 1983.-228 с.