О распределении по небесной сфере интенсивности синхротронного радиоизлучения релятивистских электронов, захваченных в магнитном поле Земли

Автор: Клименко В.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены расчеты интенсивности синхротронного радиоизлучения радиационного пояса (РП) с пространственным гауссовским распределением плотности электронов по L -оболочкам дипольного магнитного поля и релятивистским максвелловским распределением по энергии. Результаты вычислений находятся в хорошем согласии с измерениями интенсивности синхротронного излучения электронов искусственного РП во время ядерного эксперимента “Starfish”. Получены двумерные распределения радиояркости в координатах азимут - зенитный угол для наблюдателя, находящегося на поверхности Земли. Максимумы интенсивности излучения, расположенные к западу и к востоку от меридиана, в несколько раз превышают максимальный уровень излучения в плоскости меридиана. Построены двумерные распределения интенсивности излучения в децибелах относительно уровня фонового галактического радиошума. Чтобы интенсивность синхротронного излучения в плоскости меридиана превысила уровень космического фона на 0.1 дБ (порог чувствительности риометра), необходимы изотропные потоки релятивистских электронов ( Е ~ 1 МэВ) более 107 см-2с-1.

Синхротронное радиоизлучение, релятивистские электроны, радиационный пояс, дипольное магнитное поле

Короткий адрес: https://sciup.org/142216920

IDR: 142216920 | УДК: 550.38; | DOI: 10.12737/szf-34201704

Текст научной статьи О распределении по небесной сфере интенсивности синхротронного радиоизлучения релятивистских электронов, захваченных в магнитном поле Земли

Открытие в 1958 г. радиационных поясов Земли стимулировало серию работ, посвященных расчетам характеристик синхротронного радиоизлучения электронов, захваченных в дипольном магнитном поле [Dyce, Nakada, 1959; Корчак, 1963; Vesecky, Peterson, 1967]. В 1962 г. в результате высотного ядерно-го взрыва в околоземном космическом пространстве (эксперимент “Starfish”) сформировался искусственный радиационный пояс (РП) из высокоэнергичных электронов [Van Allen et al., 1963; Hess, 1963]. С помощью специальных приемников — риометров [Little, Leinbach, 1958; Дриацкий 1974], расположенных на экваториальных станциях, было зарегистрировано синхротронное радиоизлучение этих электронов [Ochs et al., 1963; Dyce, Horowitz, 1963; Peterson, Hower, 1963]. Из-за сложности вычислений в общем виде характеристики синхротронного излучения РП рассчитывались для простых частных случаев: а) регистрации излучения расположенной на экваторе и направленной в зенит антенной [Dyce, Nakada, 1959; Peterson, Hower, 1963]; б) регистрации излучения из-за пределов магнитосферы с больших расстояний, т. е. как от радиоастрономического объекта [Корчак 1963; Vesecky, Peterson, 1967]. Эти расчеты показали, что при обычном состоянии земного РП интенсивность его синхротронного излучения существенно меньше фонового уровня космического шума. Вместе с тем, во время сильных магнитосферных возмущений на субавроральных станциях иногда регистрировался достаточно интенсивный естествен- ный ионосферно-магнитосферный радиошум в диапазоне частот 20–200 МГц [Chivers, Wells, 1959; Egan, Peterson, 1960; Ellyett, 1969; Eriksen, Harang, 1969], морфологически сходный с синхротронным излучением искусственного РП. По-видимому, в особых экстремальных ситуациях, таких как ядерный взрыв в магнитосфере, и, вероятно, во время сильных магнитосферных возмущений синхротронное излучение релятивистских магнитосферных электронов может составлять заметную добавку к уровню космического фона и регистрироваться наземными приемниками в широком диапазоне частот.

Практическая возможность регистрации синхротронного излучения электронов естественного РП представляет интерес с точки зрения диагностики магнитосферы и исследования процессов ускорения электронов в околоземном пространстве. Интересна также возможность мониторинга экстремальных условий на орбитах ИСЗ, поскольку именно электроны релятивистских энергий создают основной радиационный фон для бортового оборудования («электроны-убийцы») [Романова и др., 2005; Potapov, 2017] . Целью данной работы являются количественные оценки интенсивности синхротронного излучения РП с дипольной геометрией магнитного поля и релятивистским максвелловским распределением электронов по энергии, а также получение картины пространственного распределения интенсивности излучения на небесной сфере для наземного наблюдателя в зависимости от широты пункта наблюдения и конфигурации РП.

СИНХРОТРОННОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ПОЯСА И ЕСТЕСТВЕННОЕ КВ/УКВ-РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ ВОЗМУЩЕННОЙ

МАГНИТОСФЕРЫ

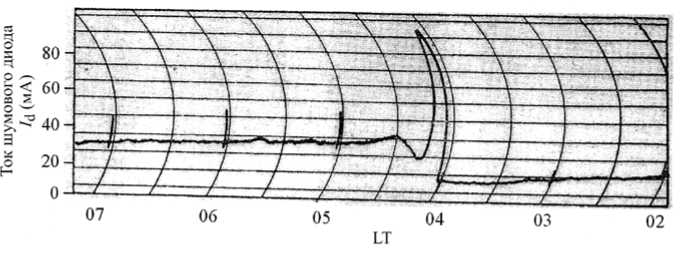

В 09:00:09 UT 9 июля 1962 г. на высоте 400 км над о. Джонстон в Тихом океане (США, ϕ ≈16.7° N, λ ≈169.5° W) был произведен экспериментальный ядерный взрыв (тротиловый эквивалент 1.4 Мт), в результате которого в магнитосфере появился искусственный РП с максимумом интенсивности на L -оболочках 1.2÷1.6 ( L — параметр Мак-Илвайна) [Van Allen et al., 1963; Hess, 1963] . На рис. 1 показана запись синхротронного радиоизлучения облака релятивистских электронов, образовавшихся во время ядерного взрыва [Ochs et al., 1963] . Частота приемника — 50 МГц (риометр с антенной решеткой 144 м × 288 м), место регистрации — Радиоастрономическая обсерватория в Джикамарке (Перу, ϕ ≈ 11.95° S, λ ≈76.87° W), расположенная на геомагнитном экваторе (геомагнитная широта Ф 0 ≈0.8°) и удаленная к востоку от места взрыва по долготе на ∆λ ≈93°. Первый максимум интенсивности радиоизлучения, зарегистрированный примерно через 6 мин после взрыва, соответствует первому приходу облака электронов в результате восточного (градиентного)

дрейфа от места взрыва. Второй, менее интенсивный, максимум через 30 мин после взрыва обусловлен электронами, совершившими полный оборот вокруг Земли. Через 1–2 ч после взрыва облако электронов равномерно распределилось вдоль дрейфовых оболочек вокруг Земли. Далее уровень излучения плавно снижался пропорционально временному фактору (1+ t / τ )–1 с характерным временем τ ≈60 сут [Ochs et al., 1963].

Шумовая температура антенны риометра вычисляется по формуле [Дриацкий, 1974] k В T А= eI d R d/2 ( k В — постоянная Больцмана, е — заряд электрона, R d — сопротивление нагрузки шумового диода, I d — ток шумового диода). С учетом КПД антенны η a=0.63 и значения R d=52 Ом [Ochs et al., 1963] эффективная температура регистрируемого в Джикамарке шума

T eff (K) = eR d I d /(2 k B η a ) ≈ 4.8 ⋅ 10 2 I d (мА).

Тогда фоновое значение температуры космического шума перед взрывом (см. рис. 1) T eff≈5700 K ( I d ≈12 мА). Превышение температуры шума над фоном в 1-м максимуме соответствует ∆ T eff ≈4.45·104 K ( I d≈105 мА), во 2-м максимуме ∆ T eff≈1.1·104 K ( I d ≈35 мА) и через 3 ч после взрыва ∆ T eff ≈8.6·103 K ( I d ≈30 мА).

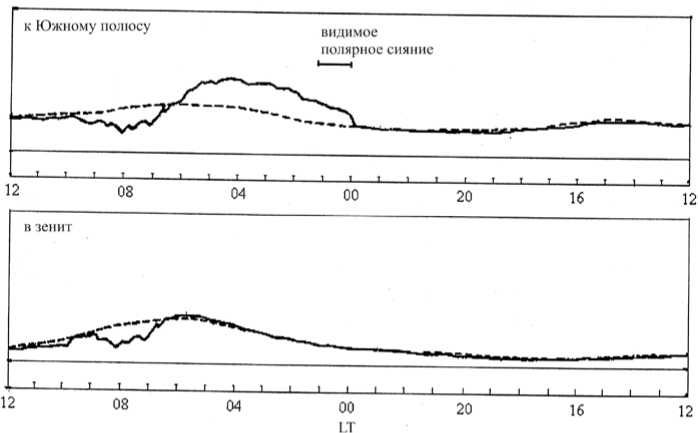

Примеры характеристик естественного радиоизлучения, связанного с магнитосферными возмущениями, описаны в работах [Chivers, Wells, 1959; Egan, Peterson, 1960; Ellyett, 1969; Eriksen, Harang, 1969] . В работе [Egan, Peterson, 1960] тремя приемниками (риометры 27 МГц), расположенными примерно на одном меридиане на геомагнитных широтах Ф 0 ≈62°, 53° и 43° (Канада, США), во время сильных магнитосферных возмущений ( K р =8+) регистрировались одновременно обусловленное высыпанием энергичных электронов ( E >40 кэВ) поглощение космического радиоизлучения на широте 62° и коррелированные с поглощением всплески шумового излучения на широте 43°. Характерная интенсивность излучения составляла примерно 1–2 дБ относительно уровня космического шума. В промежуточном пункте на широте 53° в разные интервалы времени наблюдалось или поглощение, или излучение. На рис. 2 показана запись ионосферномагнитосферного радиошума в пункте Крайстчёрч (о. Новая Зеландия, Ф 0 ≈51° S) [Ellyett, 1969] . Две антенны, одна из которых была направлена в зенит, вторая — на Южный магнитный полюс под углом места 11°, с периодом 4 мин поочередно подключались к приемнику (43 МГц). Радиошум из высокоширотной области появился одновременно с суббурей в полярных сияниях и продолжался несколько часов. В зенитном направлении в это время ионосферные возмущения и излучение отсутствовали. Затем с ростом магнитосферной возмущенности и расширения зоны высыпания энергичных магнитосферных электронов в экваториальном направлении возмущения в верхней атмосфере в 06 LT достигли широты Крайстчёрча. В это время в обоих направлениях (южном и зенитном) регистрировалось поглощение космического шума, обусловленное высыпанием из магнитосферы в верхнюю атмосферу

Рис. 1. Запись синхротронного радиоизлучения искусственного РП на частоте 50 МГц в Джикамарке (Перу) 9 июля 1962 г. [Ochs et al., 1963] (отсчет времени справа налево).

Рис. 2. Регистрация радиошума в Крайстчёрче (о. Новая Зеландия) 10 марта 1961 г. на частоте 43 МГц [Ellyett, 1969] с направлением антенны на юг (вверху) и в зенит. Штриховая кривая — фоновый уровень галактического шума (отсчет времени справа налево)

электронов с энергиями Е > 40 кэВ. Как видно из pис. 2, интенсивность радиошума из высокоширотной ионосферы составляла 20–30 % (около 1 дБ) от уровня космического излучения или ∆ Т eff ~2000– 3000 K при фоновом значении температуры космического шума T N ≈10000 K (на частоте 43 МГц).

В работе [Chivers, Wells, 1959] прием радиоизлучения проводился в обсерватории Джодрелл Бэнк (Великобритания, Ф 0 ≈51°) на частоте 80 МГц на четыре антенны с четырех разных направлений: из зенита, ± 60° от зенита в плоскости геомагнитного меридиана и в направлении мощного радиоисточника в Кассиопее. Во время очень сильных магнитосферных возмущений одновременно регистрировались излучение (порядка 1–2.5 дБ над уровнем космического шума) с одного направления и поглощение космического шума с другого. В работе [Eriksen, Harang, 1969] описан случай регистрации радиошума на частоте 225 МГц (порядка 1.5–2 дБ от уровня космического шума) из авроральной ионосферы во время сильной магнитосферной суббури в конце явления поглощения полярной шапки.

По совокупности этих данных можно сделать следующие выводы: 1) естественное магнитосферное ВЧ-радиоизлучение наблюдается в периоды очень сильных возмущений и совпадает по времени с высыпанием из магнитосферы энергичных электронов; 2) интенсивность радиоизлучения неоднородно распределена по небесной сфере; 3) зависимость интенсивности магнитосферного радиоизлучения от частоты в диапазоне 27–225 МГц похожа на спектр галактического шума, так как составляет ~1–2 дБ от его уровня на всех используемых частотах. Известно, что в диапазоне частот 20–200 МГц фоновый космический радиошум обусловлен синхротронным излучением релятивистских электронов в галактических магнитных полях. Строго говоря, нет прямых доказательств того, что естественное магнитосферное ВЧ-радиоизлучение является именно синхротронным излучением магнитосферных релятивистских электронов. Однако, учитывая сходство частотной зависимости ионосферно-магнитосферного радиошума со спектром синхротронного галактического радиоизлучения и принимая во внимание морфологическое сходство с синхротронным излучением искусственного РП (рис. 1 и 2), можно предположить, что описанные случаи естественного ионосферно-магнитосферного ВЧ-радиоизлучения с большой вероятностью являются синхротронным радиоизлучением релятивистских электронов, потоки которых в магнитосфере существенно возрастают в периоды сильных возмущений.

ВЫЧИСЛЕНИЕ

ИНТЕНСИВНОСТИ

СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

РЕЛЯТИВИСТСКИХ

ЭЛЕКТРОНОВ В МАГНИТНОМ

ПОЛЕ ЗЕМЛИ

Как показано в [Ochs et al., 1963], в декаметро-вом диапазоне (30–50 МГц) небольшую степень поляризации синхротронного излучения искусственного РП можно было наблюдать лишь на экваторе в околозенитной области, где луч зрения ортогонален магнитному полю и для радиоволн выполнялись условия квазипоперечного (относительно магнитного поля) распространения. Уже при небольших отклонениях от ортогональности (более ± 0.2°) нарушались условия квазипоперечного распространения и для наблюдателя на земной поверхности из-за эффекта Фарадея поляризация становилась практически хаотической. Поэтому на практике с хорошим приближением достаточно вычислять полную интенсивность синхротронного излучения без разделения на поляризованные компоненты. Для вычисления характеристик синхротронного излучения в данной работе использовались известные выражения для спектральной интенсивности I v (эрг - см-2•стер-1) и яркостной температуры T eff (K) [Гинзбург, Сыроват-ский, 1965; Пахольчик, 1973] :

I ν

e^Md drH sinц N ( r ,e,a) F I V | d e, (1)

mc V vc J

2 c

Л B eff т 2 v , 2 v

энергичных электронов справедливо скорее экспоненциальное распределение f ( E ) ~ exp(– E / E 0 ), где Е 0 — измеряемая детекторами кинетическая энергия, имеющая порядок нескольких десятков или сотен килоэлектронвольт, а полная энергия е электронов незначительно превосходит их энергию покоя. Поэтому интегрирование по энергии в (1) следует выполнять от mc 2 до да (1 <у<да ). Приближением для экспоненциального распределения является максвелловское, релятивистская форма которого имеет вид

—*

N (у, R ,a) d у d Q = N(R ’ “ ) e ^y2 - 1 d у d Q , (2) τ K 2 (1/τ)

где у = е /( mc 2), t = k B T J (mc 2), Т е — температура электронов, K 2( х ) — функция Макдональда порядка 2, d Q — элемент телесного угла. Вычисления интенсивности (1) с распределением (2) в ультрареляти-вистском приближении ( у >>1) приведены в [Пахоль-чик, 1973] , а слаборелятивистский случай ( у -1<1, Y 3 << q , q — номер гармоники в спектре) при упрощающем условии ц = л /2 рассмотрен в работе [Трубников, 1958] .

Полагаем, так же как и в [Корчак, 1963], что плотность релятивистских электронов в магнитосфере имеет гауссовское распределение в экваториальной плоскости в радиальном направлении и распределение по питч-углам вида ~sinnа. Тогда изменение плотности электронов в силовой трубке магнитного поля с параметром L будет иметь вид h-2k(n)sinn a, (3)

——

N ( R , a) = N m exp

—

L - Lm Y

где e, m — заряд и масса электрона, c — скорость света, r — координата вдоль луча зрения с началом в пункте наблюдения, N(R, e, a) — плотность электронов в пространстве энергий, питч-углов и координат в системе с началом в центре Земли, координаты r и R связаны формулами преобразования при переходах между используемыми координатными системами (см. далее), e = mc2 / V1 - v2 / c2 = уmc2 — полная энергия элек- да трона, F(x) = xj K5/3 (E)dE — универсальная функ-x ция теории синхротронного излучения, часто используемая в табулированном виде [Пахольчик, 1973], K5/3(x) — функция Макдональда порядка 5/3, Н=H(r) — значение магнитного поля в точке излучения, p=p(r) — угол между направлениями магнитного поля и излучения, v — частота, гс= vc(r, е) — характеристическая частота:

ε mc 2

где N m — максимальная плотность электронов в экваториальной плоскости, h e — отношение величины поля в точке излучения (на луче зрения) к величине поля на этой же силовой линии в экваториальной плоскости ( h e определяет координату вдоль силовой линии магнитного поля при заданной поперечной координате L ). Параметры L и h e являются функциями координаты r вдоль луча зрения: L = L ( r ), h e = h e ( r ). Константа k ( n ) определяется условием нормировки питч-углового распределения

π

2n j k ( n )sin n + 1 a d a = 1,

k ( n ) =

1 rf n + 3 ^ 2nVn I 2 J

где Г( х ) — гамма-функция.

Из приведенных соотношений вытекает выражение для расчета яркостной температуры излучения

3 eH sinμ v c = -- 4π mc

T = eff

2π e 2 c k ( n )

V3 k B V T K 2 (1/t)

n

Sinp.

.Гй" V А/ e J

I M(τ, x M), (4)

В астрофизических приложениях распределение электронов по энергиям полагается степенным и считается, что е >> mc 2( у >>1). Поэтому без большой ошибки интеграл (1) вычисляется в пределах 0 < е < да в конечном виде [Гинзбург, Сыроватский, 1965; Па-хольчик, 1973] . В радиационных поясах Земли для

где интегрирование производится вдоль луча зрения и введены обозначения: x M = v / v M,

v M = v c / у 2 = 3 eH sinp / (4n mc ),

1 да гл— ( у ^ (x. . ^

I M (T, x M ) = — J yVy — 1 exp I — I F I — I d Y.

x m 1 V T J V Y J

В (4) использовано условие, что на высоких гармониках гирочастоты ( q= v / v He>>1, v Не — гирочастота электрона) излучение релятивистского электрона сосредоточено в узком телесном угле вдоль направления скорости электрона, поэтому приближенно можно положить sin a* sin p . В расчетах функцию I м( т , x м), так же как и F ( x ), удобно использовать в табулированном виде (см. табл. 1).

При достаточно больших х М (>103) можно пользоваться асимптотическим приближением интеграла I м ( х М , т ):

2 Г 3 /2

Iм * ^3nTJ -12т I exp Н )* ^зптехр Н), где ^ = (3/ 2т)(2xмт)1/3 >> 1.

Для калибровки применяемого здесь способа вычислений можно воспользоваться результатами одновременных измерений интенсивности синхротронного радиоизлучения [Ochs et al., 1963; Dyce, Horowitz, 1963; Peterson, Hower, 1963] и характеристик потоков релятивистских электронов искусственного РП во время космического ядерного эксперимента [Van Allen et al., 1963; Hess, 1963; Peterson, Hower, 1963] . Для экваториальных станций яркостная температура излучения (4) в зените ( ц = л /2, h e =1)

T f = tS" c kn} a J ^ E dLN ( L ) I м ( т , x м ) * V 3 k B v т K 2 (1/ t)

2 n e 2 c k ( n ) *

* --- Г7777 N m ^П R E^M ( T , x M ) , (5)

V 3 k B v т K 2 (1/ t )

где использована приближенная оценка интеграла (4) с гауссовой функцией (3) при A L << L m, х м * =(2 v /(3 v o)) L m3 — значение х М, вычисленное в максимуме потока электронов при L = L m, v 0=0.87 МГц — электронная гирочастота у поверхности Земли на экваторе ( L =1).

Из спутниковых измерений потоков электронов в магнитосфере в июле–октябре 1962 г. [Van Allen et al., 1963; Hess, 1963] следует, что основная часть электронов искусственного РП заполняла оболочки L * 1.2^2 с максимумом потоков на L m * 1.23^1.6. В первые 1-2 ч после взрыва происходили быстрые изменения в конфигурации облака электронов на L m * 1.23 с A L * 0.13 [Van Allen et al., 1963] (рис. 1), после чего наблюдались медленные изменения L m , A L , N m и интенсивности радиоизлучения. Наиболее надежные данные о потоках электронов были получены через несколько дней после взрыва. Примем за уровень отсчета значение потока через три недели после взрыва J 2 * 8 - 10 8 см-2с-1 [Peterson, Hower, 1963] . Используя временной фактор (1+ 1 2/ t ) [Ochs et al., 1963] , где т* 60 сут и 1 2 =21 сут, получаем оценку потока электронов в день взрыва 9 июля 1962 г. после равномерного распределения электронов по дрейфовым оболочкам: J * 1.35 J 2 * 1.1 - 10 9 см-2с-1. Поскольку сразу после взрыва скорость долготного дрейфа электронного облака d X / dt ~ 15° мин-1 и продолжительность первого всплеска радиоизлучения

(рис. 1) по уровню 50 % от максимума A 1 0 . 5 * 6 мин, то долготный размер облака в этот момент AX 0 . 5 * 90°. После равномерного распределения облака по дрейфовым оболочкам его размер становится AX* 360°, а плотность потока соответственно падает не менее чем в четыре раза. Значит, интенсивность потока электронов во время первого всплеска была, как минимум, в четыре раза больше и может быть оценена как J ^4.4 - 10 9 см-2с-1. Далее полагаем, что плотность потока электронов J m = cN m где с — скорость света.

По степени уменьшения интенсивности синхротронного радиоизлучения, измеренной на станциях с разным удалением от экватора [Dyce, Horowitz, 1963] , можно оценить степень анизотропии электронов для зависимости N ^ sin n а как n * 5^6. Равновесный энергетический спектр электронов при делении U235 в интервале 1 МэВ < E <7 МэВ ( Е — кинетическая энергия) имеет вид dn / dE ~ exp( - 0.575 E - 0.055 E 2 ) [Van Allen et al., 1963] и не является максвелловским. Наилучшим образом распределение (2) приближается к спектру деления U235 при т* 1.4^1.5 ( Т е =715÷750 кэВ).

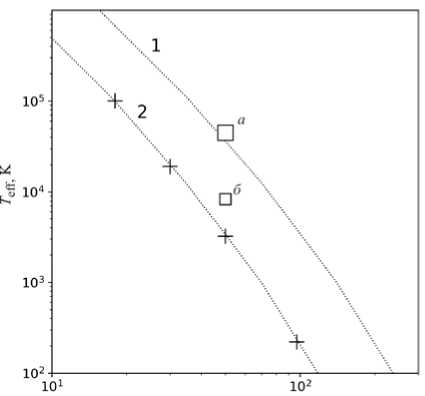

В табл. 2 приведены наблюдавшиеся в 1962 г. [Ochs et al., 1963; Peterson, Hower, 1963] и рассчитанные с помощью (5) температуры синхротронного радиоизлучения A Т o bs и A Т c alc на частоте 50 МГц для нескольких моментов времени после взрыва. Учитывая приближенность используемых оценок, предполагающих точность «до коэффициента», можно отметить хорошее согласие рассчитанных значений A Т caic с наблюдениями. На рис. 3 показана зависимость яркостных температур от частоты, которая тоже демонстрирует согласие рассчитанных значений A T .ff с наблюдавшимися в 1962 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ СИНХРОТРОННОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ МАГНИТОСФЕРНЫХ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ

ПО НЕБЕСНОЙ СФЕРЕ

Для расположенного на произвольной широте пункта наблюдения при вычислении интеграла (4) вдоль некоторого направления траектория луча зрения задается в системе координат с началом в пункте наблюдения на поверхности Земли и направленной в зенит осью Z′, тогда как вектор дипольного магнитного поля и его компоненты, а также плотность электронов N ( R ), вычисляются в системе координат с началом в центре Земли и осью Z, направленной на полюс мира. При этом координаты элемента излучающего объема должны быть определены в обеих координатных системах. При вычислениях по (1)–(4) использованы стандартные формулы преобразования для перехода между системами координат, а также формулы для дипольного магнитного поля.

Таблица 1

Значения функции I M( x M, т ) для различных х М и т

|

x M |

1 |

2 |

5 |

10 |

20 |

50 |

100 |

200 |

500 |

1000 |

2000 |

5000 |

10000 |

|

т =1 |

1.286 |

0.667 |

0.234 |

0.089 |

0.027 |

3.8 - 10-3 |

5.8 - 10-4 |

5.5 - 10-5 |

9.9 - 10-7 |

1.9 - 10-8 |

1.4 - 10-10 |

2.6 - 10-14 |

5.6 - 10-18 |

|

т =2 |

9.601 |

5.462 |

2.370 |

1.145 |

0.494 |

0.128 |

0.036 |

7.8 - 10-3 |

5.8 - 10-4 |

4.7 - 10-5 |

2.0 - 10-6 |

8.8 - 10-9 |

4.2 - 10-11 |

|

т =3 |

27.852 |

16.402 |

7.686 |

4.061 |

1.984 |

0.650 |

0.234 |

0.069 |

9.0 - 10-3 |

1.3 - 10-3 |

1.1 - 10-4 |

1.7 - 10-6 |

2.9 - 10-8 |

|

т =4 |

57.618 |

34.530 |

16.827 |

9.311 |

4.852 |

1.798 |

0.739 |

0.258 |

0.046 |

8.9 - 10-3 |

1.2 - 10-3 |

3.7 - 10-5 |

1.2 - 10-6 |

Таблица 2

Экспериментальные А Т obs [Ochs et al., 1963; Peterson, Hower, 1963] и рассчитанные А Т calc яркостные температуры синхротронного радиоизлучения на частоте 50 МГц

|

время относ. взрыва ( t =0) |

I , мA |

T obs , K |

A T obs , K |

L m |

A L |

т |

J , см–2с–1 |

A T calc , K |

|

t =–1 мин (фон) |

12 |

5742 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

t =+6 мин |

105 |

5.0 - 104 |

4.45 - 10 4 |

1.23 |

0.13 |

1.5 |

4.40 - 109 |

3.60 - 104 |

|

t =+3 ч |

30 |

1.4 - 104 |

0.86 - 104 |

– |

– |

1.5 |

1.10 - 109 |

– |

|

t =+3 недели |

– |

– |

0.32 - 104 |

1.55 |

0.35 |

1.5 |

0.80 - 109 |

0.33 - 104 |

v, MHz

Рис. 3. Яркостные температуры радиоизлучения искусственного РП, измеренные в 1962 г. на экваториальных станциях в зените: крестики — через 3 недели после взрыва на частотах 18, 30, 50 и 100 МГц [Peterson, Hower, 1963] , квадратики — температуры радиоизлучения на частоте 50 МГц, измеренные через 6 мин ( а ) и через 3 ч ( б ) после взрыва (см. рис. 1). Пунктиром показаны расчетные кривые при т =1.5 и n =5 для двух конфигураций искусственного РП: J m = 4.4 - 109 см-2с-1, L m =1.23, A L =0.13 (конфигурация 1); J m = 0.8 - 109 см-2с-1, L m=1.55, A L =0.35 (конфигурация 2)

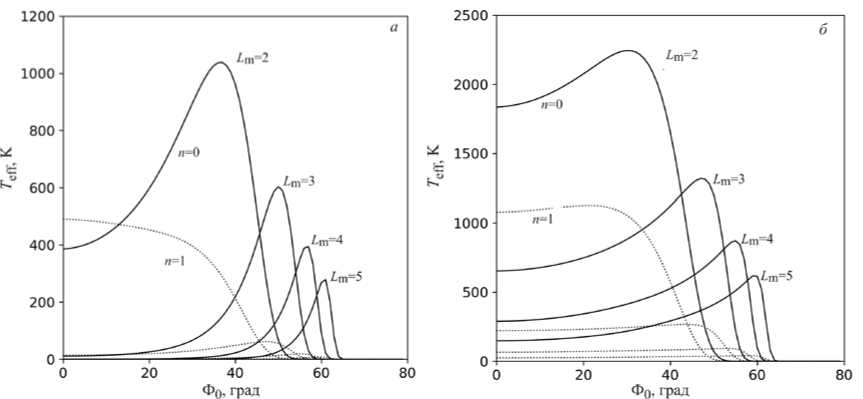

На рис. 4 показаны изменения яркостной температуры синхротронного излучения в зените и в направлении на полюс мира при изменении геомагнитной (дипольной) широты пункта наблюдения Ф 0 . Здесь же показано влияние на яркостную температуру анизотропии электронного потока. Видно, что за пределами экваториальной области ( | Ф0 1 >40°) синхротронное излучение реально может наблюдаться лишь при изотропных потоках электронов. Из рис. 4 следует также, что для обоих направлений при изотропном потоке ( n =0), когда концентрация электронов вдоль силовой трубки постоянна, максимум яркостной температуры смещен к экватору относительно центра основания РП L m =1/cos2Ф m примерно на полуширину РП: АФ ® A L (2 Lm-xjL m - 1) - 1 . На земной поверхности при A L =0.5 это соответствует расстояниям А Ф ~ 1.4°-3.4° (160-375 км) при изменении L m от 5 до 3. При смещении РП на меньшие

L -оболочки с сохранением остальных его характеристик ( A L , т , n , J m ) интенсивность в максимуме излучения возрастает из-за увеличения угла между направлением излучения и вектором магнитного поля.

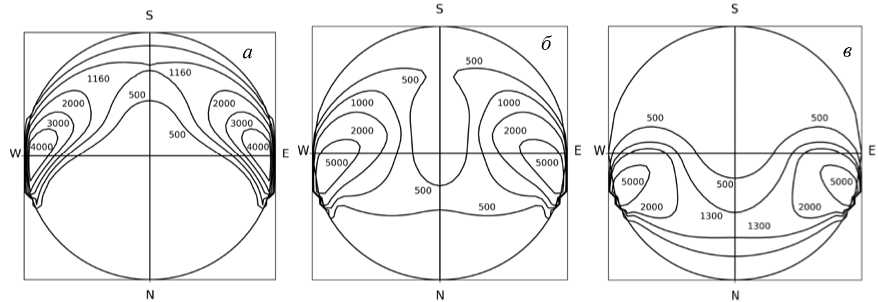

На рис. 5 показаны двумерные распределения интенсивности синхротронного радиоизлучения по небесной сфере для трех конфигураций РП, примерно в 10–100 раз менее интенсивного, чем искусственный РП в июле 1962 г. На распределениях видны две симметричные относительно меридиана яркие области. Их формирование обусловлено совместным действием двух факторов: а) более выгодными ракурсными углами между вектором магнитного поля и направлением излучения; б) большей оптической толщиной области, с которой собирается излучение. Излучение в этих направлениях в несколько раз более интенсивное, чем в плоскости небесного меридиана, в которой обычно ориентируют антенны риометров.

Рис. 4. Яркостная температура излучения на частоте 30 МГц в зените ( а ) и в направлении на полюс мира ( б ) в зависимости от геомагнитной широты наблюдателя Ф0 для различных положений РП ( J m =3 - 10 7 см-2с-1, т =2, A L =0.5); сплошная линия — изотропное распределение по питч-углам ( n =0), пунктир — анизотропное ( n =1)

Рис. 5. Распределение по небесной сфере яркостной температуры T eff (K) на частоте v =30 МГц для наблюдателя на широте Ф0=60° ( L =4) при характеристиках РП: а — L m=3.5, т =1.5 ( Т . =750 кэВ), J m =5 - 107 см-2 с-1; б — L m =4.0, т =1.0 (500 кэВ), J m=1 - 10 8 см-2 с-1; в — L m=4.5, т =0.5 (250 кэВ), J m=3 - 10 8 см-2 с-1; во всех случаях n =0, A L =0.5. В центре изображений зенит, окружность — горизонт, N, S, W, Е — стороны света

Интенсивность излучения (или поглощения), регистрируемого риометрами, принято измерять в децибелах относительно невозмущенного уровня космического шума T N . С учетом поглощения радиоволн в нижней ионосфере относительный уровень радиошума

S (дБ) = 10lg

' ( T N + T eff ) e

T N

(

= —Г (дБ) + 4.34ln 1 + -eff- T

«-Г (дБ) + 4.34 T f , T N

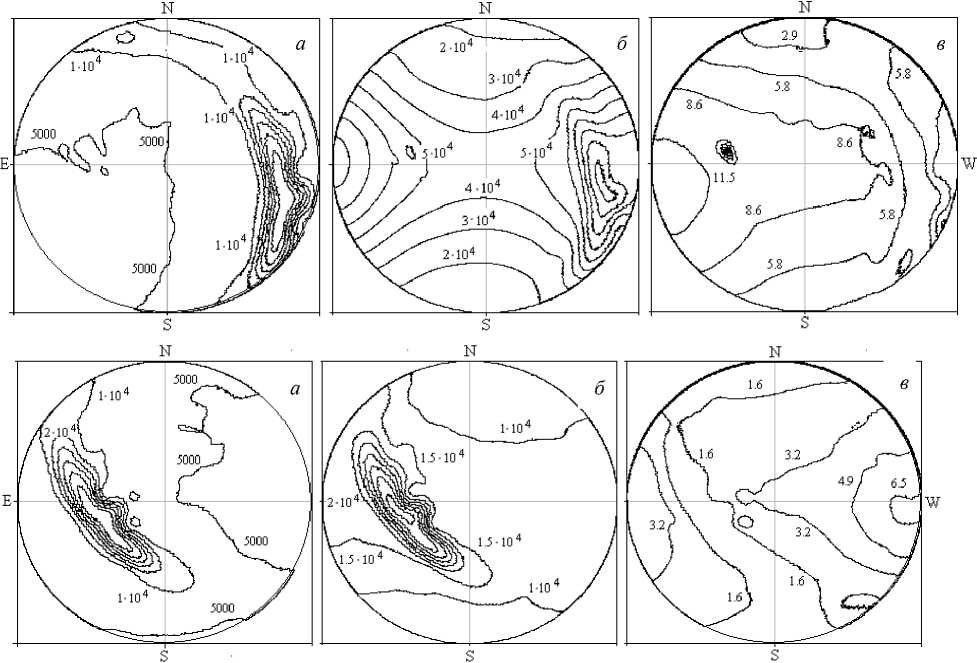

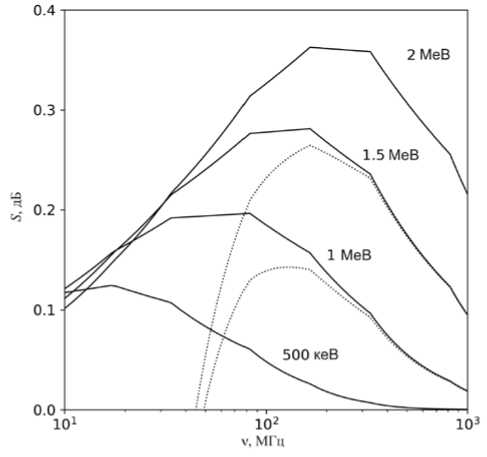

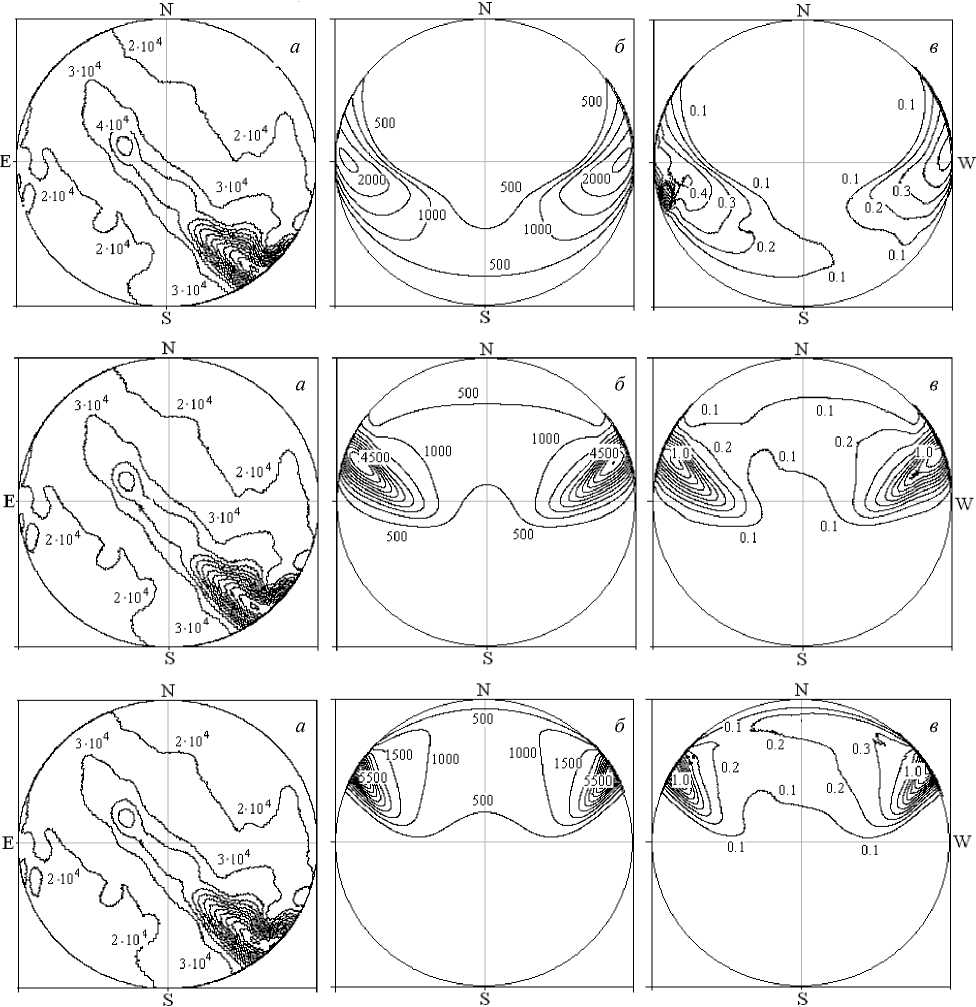

где т‘ — оптическая толщина D-области ионосферы, Г=4.34т‘ — соответствующее поглощение радиоволн в D-области в децибелах, TN — яркостная температура фонового космического радиошума, Teff — температура радиошума, генерированного в магнитосфере или в ионосфере выше D-области. Последнее приближение в (6) относится к практически значимому случаю Teff< Чтобы получить картину пространственного распределения относительной интенсивности синхротронного излучения S (дБ), необходимо задать распределение по небесной сфере интенсивности космического шума TN(x, A), X — зенитный угол, А — азимут. Распределение TN(x, A) зависит от географических координат пункта наблюдения и от звездного времени. Для получения этого распределения использовалась карта изолиний яркостной температуры космического радиоизлучения на частоте 200 МГц в галактической системе координат [Краус, 1973]: TN(b, l)=const, b, l — галактические широта и долгота. Затем эта карта с помощью формул преобразования координат от галактической системы к экваториальной [Астрономический календарь, 1981] трансформирована в карту изолиний TN(a, §)=const, где a — прямое восхождение, 5 — склонение. Затем для заданных географических координат пункта наблюдения и звездного времени на момент наблюдений с помощью формул преобразования экваториальных координат в горизонтальные [Астрономический календарь, 1981] рассчитываются изолинии TN(χ, A)=const на частоте 200 МГц. Используя зависимость интенсивности галактического радиоизлучения от частоты в виде Iν~(1/ν)a, где в интервале частот 30–200 МГц степенной показатель примерно равен а ≈ 0.4÷0.5 [Yetes, Wielebinski, 1967], получаем распределение яркостной температуры космического шума на частоте ν в виде Tν(χ, A)= [200/ν (МГц)]2.5T200(χ, A). На рис. 6, а показано распределение яркостной температуры космического шума на частоте 50 МГц в небе над Джикамаркой в июле 1962 г. На панели б картина космического излучения дополнена синхротронным излучением искусственного РП, на панели в показана интенсивность синхротронного излучения в децибелах относительно космического фона. Примечательно, что через шесть минут после ядерного взрыва галактическое радиоизлучение почти полностью маскируется излучением искусственного РП (рис. 6, б, верхняя панель). Если бы Земля обладала таким РП постоянно, история земной радиоастрономии отличалась бы от той, которую мы имеем сейчас. С другой стороны, простые оценки показывают, что для внешнего по отношению к Земле наблюдателя даже такое сильное воздействие на окружающую среду, как ядерный взрыв в магнитосфере мощностью 1.4 Мт и создание искусственного РП может быть обнаружено по его синхротронному излучению (ν=50 МГц) лишь на небольших по астрономическим меркам расстояниях: r (a.e.)<2.6⋅10–5D (м), где r (a.e.) — расстояние в астрономических единицах, 1 а.е.=150 млн км, D — размер антенны в метрах. Например, обнаружение соответствующей технологической деятельности на Земле с помощью антенны метрового диапазона диаметром 100 м возможно не дальше, чем с расстояния лунной орбиты (2.56⋅10–3 а.е.). О ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СИНХРОТРОННОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ S (дБ) Согласно (6), зависимость S (дБ) от частоты при Teff< ОБСУЖДЕНИЕ Как показывают расчеты, для того чтобы уровень синхротронного излучения превысил фоновый уровень космического шума на ∆Smin ≈ 0.1 дБ, необходимы достаточно интенсивные изотропные потоки релятивистских электронов. На спутнике S3-3 за 14 месяцев наблюдений зарегистрировано 313 случаев высыпаний релятивистских электронов с изотропными потоками из верхней полусферы [Торн, Андреоли, 1983]. Изотропные потоки электронов связаны с процессом сильной диффузии по питч-углу при взаимодействии энергичных электронов с волнами в магнитосфере. По характеру угловых и энергетических спектров высыпающихся электронов и ионов в работе [Торн, Андреоли, 1983] 7 случаев из 313 идентифицированы как рассеяние электронов на свистовых волнах (утренний сектор), 4 случая — как рассеяние на электромагнитных ионноциклотронных волнах (Рс1, вечерний сектор) и 302 случая — как рассеяние на электростатических ионно-циклотронных волнах (ночной сектор, широты, характерные для овала полярных сияний). В работе [Owens, Frank, 1968] приведены изолинии потоков электронов в координатах время — L-оболочка за два месяца работы ИСЗ «Эксплорер-14» с временным усреднением примерно 1 сут. В течение этих двух месяцев сглаженные по времени потоки электронов в возмущенные периоды возрастали до Jm (Е>230 кэВ)≥107 см–2с–1 и Jm(Е>1.6 МэВ)≥106 см–2с–1 на 4≤ L ≤ 6. Вполне вероятно, что при очень высокой магнитосферной активности на фоне сглаженных значений имелись кратковременные (порядка 1 ч) усиления потоков в несколько раз по сравнению со сглаженными. Например, из работ [Вернов и др., 1972; Савенко и др., 1979], в которых анализировались спутниковые данные о потоках релятивистских Рис. 6. Изолинии яркостных температур на частоте 50 МГц в небе над Джикамаркой в июле 1962 г.: а — галактическое радиоизлучение в K, б — сумма космического радиоизлучения и синхротронного радиоизлучения магнитосферных электронов в K, в — превышение синхротронного излучения над космическим фоном в дБ; верхняя панель — через 6 мин после взрыва, нижняя панель — через 3 недели после взрыва (в 00 UT) Рис. 7. Частотная зависимость относительной интенсивности синхротронного излучения S (дБ) при различных Те (Jm=3⋅107 см–2c–1, n=0, Lm=4.5, ∆L=0.5, Ф0=62°) в направлении на полюс мира. Штриховые кривые показывают влияние поглощения Г (30 МГц)=0.5 дБ с частотной зависимостью Г~1/ν2 на S (дБ) при Те=1 МэВ и Те=1.5 МэВ. электронов за 1958–1971 гг., следует, что интенсивности потоков могут изменяться на 2–3 порядка в зависимости от конкретной геомагнитной обстановки. Для электронов с Е>500 кэВ наблюдались случаи, когда максимальные потоки во внешнем РП превы- шали Jm≥ 108 см–2с–1 [Вернов и др., 1972]. Для потоков электронов с Е>1 МэВ наблюдались максимальные значения Jm≥ 107 см–2с–1 [Савенко и др., 1979]. По данным работы [Borovsky et al., 2016] в области геостационарной орбиты (L≈6.6) плотность электронов с характеристическими энергиями Те=150÷500 кэВ в периоды магнитосферных бурь достигает значений Nm ≥ 0.001 см–3 или значений плотности потока Jm≈cNm≥ 3⋅107 см–2с–1. Как мы видели (рис. 4, 5), при таких потоках на частоте 30 МГц должны регистрироваться ∆Teff > 500 K в плоскости меридиана и более высокие значения (более 2000 K) вне меридиональной плоскости на зенитных расстояниях χ≥45°, т. е. выше, чем порог чувствительности для риометра с частотой 30 МГц, равный ∆Teff≈460 K. Приняв, что на ИСЗ S3-3 за 14 месяцев (426 сут) было зарегистрировано 313 случаев высыпаний изотропных потоков релятивистских электронов, получим вероятность одного события в среднем около 0.7 случая в сутки. Вероятность того, что в этих высыпаниях интенсивность потока электронов с энергиями Е~0.5÷1 МэВ превысит 107–108 см–2с–1 оценить трудно. С одной стороны, за многие годы имеется лишь считанное количество сообщений о магнитосферном ВЧ-радиоизлучении. Из этого следует, что высыпания релятивистских электронов, предположительно способные генерировать интенсивное синхротронное радиоизлучение, — достаточно редкое событие. С другой стороны, попытки регистрации синхротронного излучения из магнитосферы в диапазоне 30–200 МГц носили эпизодический характер и нет информации о каких-либо длительных целенаправленных исследованиях этого явления. В отличие от рис. 5, на котором показаны распределения абсолютных значений яркостной температуры при заданной широте пункта наблюдения и различных характеристиках РП, на рис. 8 даны распределения радиояркости в децибелах относительно космического радиошума в небе над тремя субавроральными станциями при заданной конфигурации РП (Lm=4.5, ∆L=0.5). Станции расположены на одном меридиане (меридиан Норильской магнитноионосферной станции ИСЗФ СО РАН) и соответствуют L-оболочкам L≈3.4, 4.4, 5.4. На рис. 8 мы видим, что на станциях, расположенных к северу и югу от основания РП на расстояниях ∆L≈1, наблюдаются примерно одинаковые области повышенной яркости излучения (0.1–0.2 дБ) соответственно в южной и северной небесных полусферах. В данном случае эта симметрия является следствием большого наклонения магнитного поля, силовые линии которого здесь почти вертикальны. На станции, расположенной практически под основанием РП, изолинии S≥ 0.2 дБ проходят вне меридиональной плоскости под зенитными углами χ>40° на востоке и западе от станции. Очевидно, в этих направлениях вероятность детектирования синхротронного излучения магнитосферных электронов максимальна. Следует отметить минимальную вероятность регистрации магнитосферного излучения в направлении на галактический центр (рис. 8, в, верхняя панель), который совершает суточное движение по небесной сфере. Полезно кратко рассмотреть некоторые общие условия организации целенаправленных наблюдений синхротронного радиоизлучения магнитосферных электронов, повышающие вероятность положительного результата. Широта пункта наблюдения. Чаще всего интенсивные высыпания релятивистских электронов происходят в области L=4÷6 [Торн, Андреоли, 1983; Owens, Frank, 1968; Friedel, 2002], что соответствует геомагнитным широтам Ф0=60÷66°. Из-за сильного влияния поглощения в D-области под основанием РП (см. рис. 7) приемники следует размещать с экваториальной стороны от него на расстояниях 200– 400 км, т. е. на геомагнитных широтах 58–62°, где вероятность влияния поглощения мала, а интенсивность излучения максимальна (см. рис. 4). Направленность антенны. Распределение интенсивности синхротронного излучения по небу сильно неоднородно, поэтому стандартные антенны риометров с широкими диаграммами направленности менее эффективны, чем специальные, более направленные антенны. Как правило, на небе формируются два максимума интенсивности синхротронного излучения, лежащие к западу и востоку от меридиана под зенитными углами χ ≥ 40°. Для увеличения вероятности обнаружения синхротронного излучения антенна приемника должна иметь лепестки диаграммы направленности в направлениях на восток и запад под зенитными углами 40°<χ Рабочие частоты. Как следует из рис. 7, на частотах ν≤30 МГц риометры более чувствительны к синхротронному излучению умеренно релятивистских электронов (менее 0.5 МэВ), но вместе с тем чувствительны к поглощению, которое отрицательно влияет на регистрацию излучения. На частотах ν>50 МГц риометры менее чувствительны к поглощению и более чувствительны к синхротронному излучению электронов больших энергий (более 1 МэВ). Наиболее информативными должны быть наблюдения на двух частотах, например в предназначенных для радиоастрономии частотных окнах 37.75–38.25 МГц и 79.75–80.25 МГц [Краус, 1973]. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Для вычисления интенсивности синхротронного радиоизлучения магнитосферных электронов принята модель РП с гауссовским пространственным распределением плотности электронов по L-оболочкам и релятивистским максвелловским распределением по энергии. Результаты расчетов интенсивности излучения с использованием этой модели согласуются с результатами наблюдений синхротронного излучения искусственного РП в ядерном эксперименте “Starfish” в 1962 г., следовательно, такая модель может быть использована для вычислений интенсивности синхротронного излучения естественных РП Земли. Получены двумерные распределения по небесной сфере яркостной температуры Teff синхротронного радиоизлучения модельного РП и относительной интенсивности в децибелах по отношению Рис. 8. Изолинии яркостных температур на частоте 30 МГц в небе над Норильском (Ф0=64.5°, L=5.4, верхняя панель), Туруханском (Ф0=61.4°, L=4.4, средняя панель) и Подкаменной Тунгуской (Ф0=57.3°, L=3.4, нижняя панель) при возникновении РП с параметрами τ=2 (Те=1 МэВ), n=0, Lm=4.5, ∆L=0.5, Jm=3⋅107 см–2с–1: а — галактическое радиоизлучение в K, б — синхротронное радиоизлучение магнитосферных электронов в K, в — превышение синхротронного излучения над космическим фоном в децибелах (Г=0 дБ). Распределения интенсивности космического радиоизлучения (а) и синхротронного излучения в децибелах (в) построены для звездного времени на момент 15 UT (21 LT) 23 сентября 2017 г. к уровню галактического радиошума. Для того чтобы интенсивность излучения в области небесного меридиана, в которой обычно ориентированы антенны риометров, превысила порог обнаружения 0.1 дБ, необходимы изотропные потоки электронов с характеристической энергией порядка 1 МэВ и плотностью более 107 см–2с–1. В распределениях интенсивности синхротронного излучения на небесной сфере формируются два симметричных максимума на западе и востоке от меридиана под зенитными углами более 40°. Эти максимумы на порядок более яркие, чем область небесного меридиана. Для повышения вероятности регистрации синхротронного радиоизлучения магнитосферных электронов предпочтительно размещать приемник на геомагнитных широтах 58–62° и использовать антенны с возможностью приема радиоизлучения с различных направлений. Характеристики наблюдавшихся естественных магнитосферных ВЧ-радиошумов, такие как направления прихода [Chivers, Wells, 1959; Egan, Peterson, 1960; Ellyett, 1969] и частотный диапазон [Chivers, Wells, 1959; Eriksen, Harang, 1969], в принципе согласуются с результатами расчетов синхротронного излучения магнитосферных электронов и, вероятно, определяются положением основания РП относительно приемника и значениями релятивистской температуры электронов. Работа выполнена в рамках госзадания ИПФ РАН (проект № 0035-2014-0034).

Список литературы О распределении по небесной сфере интенсивности синхротронного радиоизлучения релятивистских электронов, захваченных в магнитном поле Земли

- Аллен К.У. Астрофизические величины. М.: Мир, 1977. 448 с.

- Астрономический календарь. Постоянная часть. М.: Наука, 1981. 704 c.

- Вернов С.Н., Горчаков Е.В., Кузнецов С.Н. и др. Потоки частиц во внешнем геомагнитном поле//Физика магнитосферы/Под ред. Д Вильямса и Дж. Мида. М.: Мир, 1972. С. 318-344.

- Гинзбург В.Л., Сыроватский С.И. Космическое магнито-тормозное (синхротронное) излучение//УФН. 1965. Т. 87, вып. 1. С. 65-111.

- Дриацкий В.М. Природа аномального поглощения космического радиоизлучения в нижней ионосфере высоких широт. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 224 с.

- Корчак А.А. О синхротронном излучении заряженных частиц в дипольном магнитном поле. I.//Астрон. журнал. 1963. Т. XL. С. 994-1006.

- Краус Д.Д. Радиоастрономия. М.: Изд-во «Советское радио», 1973. 456 с.

- Пахольчик А.Г. Радиоастрофизика. М.: Мир, 1973. 252 с.

- Романова Н.В. и др. Статистическая связь частоты сбоев на геостационарных спутниках с потоками энергичных электронов и протонов//Косм. иссл. 2005. Т. 43, № 3. С. 186-193.

- Савенко И.А., Сенчуро И.Н., Шаврин П.И. О максимальных потоках электронов с энергией Е>1 МэВ во внешнем радиационном поясе Земли в 1958-1971 гг.//Косм. иссл. 1979. Т. 17, вып. 1. С. 141-145.

- Торн Р., Андреоли Л. Механизмы интенсивных высыпаний релятивистских электронов//Полярная верхняя атмосфера/Под ред. Ч. Дира, Я. Холтета. М.: Мир, 1983. С. 367-379.

- Трубников Б.А. Излучение плазмы в магнитном поле//ДАН. 1958. Т. 118, № 5. С. 913-916.

- Borovsky J.E., Cayton T.E., Denton M.H., et al. The proton and electron radiation belts at geosynchronous orbit: Statistics and behavior during high-speed stream-driven storms//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016. V. 121. P. 5449-5488.

- Chivers H.J.A., Wells H.W. Observations of unusual radiofrequency noise emission and absorption at 80 Mc/s//J. Atmosph. Terr. Phys. 1959. V. 17. P. 13-19.

- Detrick D.L., Rosenberg T.J. A phased-array radiowave imager for studies of cosmic noise absorption//Radio Sci. 1990. V. 25, N 4. P. 325-338.

- Dyce R.B., Horowitz S. Measurements of synchrotron radiation at central Pacific sites//J. Geophys. Res. 1963. V. 68, N 3. P. 713-721 DOI: 10.1029/JZ068i003p00713

- Dyce R.B., Nakada M.R. On the possibility of detecting synchrotron radiation from electrons in the Van Allen belts//J. Geophys. Res. 1959. V. 64, N 9. P. 1163-1168.

- Egan R.D., Peterson A.M. Auroral noise at HF//J. Geo-phys. Res. 1960. V. 65, N 11. P. 3830.

- Ellyett C.D. Radio noise of auroral origin//J. Atmosph. Terr. Phys. 1969. V. 31. P. 671-682.

- Eriksen G., Harang L. Radio noise from the ionosphere on 225 MHz during a great ionosphere disturbance//Phys. Norveg. 1969. V. 4, N 1. P. 1-4.

- Friedel R.H.W., Reeves G.D., Obara T. Relativistic electron dynamics in the inner magnetosphere -A review//J. Atmos. Solar-Terr. Physics. 2002. V. 64, N 1. P. 57-72.

- Hess W.N. The artificial radiation belt made on July 9, 1962//J. Geophys. Res. 1963. V. 68, N 3. P. 667-683 DOI: 10.1029/JZ068i003p00667

- Little C.G., Leinbach H. Some measurements of high-latitude ionospheric absorption using extraterrestrial radio waves//Proc. IRE. 1958. V. 46, N 1. P. 334-348.

- Ochs G.R., Farley Jr. D.T., Bowles K.L., Bandyopadhay P. Observations of synchrotron radio noise at the magnetic equator following the high-altitude nuclear explosion of July 9, 1962//J. Geophys. Res. 1963. V. 68, N 3. P. 701-711 DOI: 10.1029/JZ068i003p00701

- Owens H.D., Frank L.A. Electron omnidirectional intensity contours in the Earth`s outer radiation zone at the magnetic equator//J. Geophys. Res. 1968. V. 73, N 1. P. 199-208 DOI: 10.1029/JA073i001p00199

- Peterson A.M., Hower G.L. Synchrotron radiation from high-energy electrons//J. Geophys. Res. 1963. V. 68, N 3. P. 723-734 DOI: 10.1029/JZ068i003p00713

- Potapov A.S. Relativistic electrons of the outer radiation belt and methods of their forecast (review)//Solar-Terr. Phys. 2017. V. 3, N 1. P. 57-72.

- Van Allen J.A., Frank L.A., O’Brien B.J. Satellite observations of the artificial radiation belt of July 1962//J. Geophys. Res. 1963. V. 68, N 3. P. 619-627. DOI: 10.1029/JZ068i003p00619.

- Vesecky J.F., Peterson A.M. Radio frequency synchrotron radiation from the Van Allen belts//J. Geophys. Res. 1967. V. 72, N 5. P. 1647-1650.

- Yetes K.W., Wielebinski R. Observational results of radio sky spectrum//Astrophys. J. 1967. V. 149. P. 439-440.