О разнокачественности семян пшеницы по способности к набуханию и прорастанию в растворах осмотика

Автор: Полонский В.И., Грибовская И.В., Волкова Э.К.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биология продукционного процесса

Статья в выпуске: 5 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

Изучали разнокачественность семян пшеницы разных сортообразцов по способности к набуханию и прорастанию в высокоосмотических растворах сахарозы.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133007

IDR: 142133007 | УДК: 633.11:581.14:631.524.821

Текст научной статьи О разнокачественности семян пшеницы по способности к набуханию и прорастанию в растворах осмотика

Известно, что в гипертонических растворах солей или других осмотиков прорастают не все семена, в то время как при замачивании в воде абсолютное большинство из них проявляет высокую жизнеспособность (1). В основу оценки сортов культурных растений, в частности пшеницы, на засухоустойчивость положены методы учета доли проросших семян в высокоосмотических растворах (2, 3).

Ранее нами было показано, что семена пшеницы, удельная плотность которых в первые сутки набухания в растворе сахарозы снижается в большей степени, в дальнейшем характеризуются высокой интенсивностью прорастания в этих условиях, то есть являются более устойчивыми к засухе (2, 4). Способность семян к набуханию в растворах осмотика послужила основой для разработки способа индивидуального отбора генотипов пшеницы на устойчивость к почвенной засухе (5).

При моделировании условий почвенной засухи или засоления разные семена в растворах обладают неодинаковой скоростью поглощения воды, запуска ферментативных реакций и растяжения клеток зародыша.

В чем же заключаются причины разнокачественности зерновок по способности к поглощению воды из высокоосмотических растворов и набуханию? В литературе вопросы физиологической гетерогенности семян освещены недостаточно полно. В связи с этим целью нашей работы было выявление причин разнокачественности семян яровой пшеницы по способности к набуханию в растворе осмотика.

Методика . Объектом исследования служили семена яровой пшеницы сортов Саратовская 29, Диамант и образца ¹ 232. Популяции семян (около 20 тыс. шт. каждого сортообразца), представляющие собой потомство F3-F4, полученное от одной зерновки, разделяли на группы по удельной плотности в растворах азотнокислого кальция при помощи набора прецизионных ареометров с чувствительностью 0,001 г/см3. Затем семена из наиболее представленной в популяции группы помещали на 24 ч в раствор сахарозы с осмотическим давлением 1,6 МПа, после чего их распределяли по фракциям на основе удельной плотности по ранее разработанной методике (4). Семена каждой фракции оценивали на засухоустойчивость методом Олейниковой с соавт. (2).

В семенах определяли содержание сырого протеина (Nобщ. · 5,7), крахмала и целлюлозы по стандартным методикам (6); биологическая повторность 3-кратная. Термохимический анализ семян проводили на дериватографе Q-100 (Венгрия) при динамическом режиме работы прибора; навеска семян составляла 100 мг, скорость нагрева — 5 оС/мин. На кривых дифференциальных термограмм регистрировали пики температуры, соответствующие экзотермическому разложению органического вещества и эндотермическим реакциям выхода паров воды при нагревании различных образцов зерновок: целые, без оболочки (удаляли наждачной бумагой),

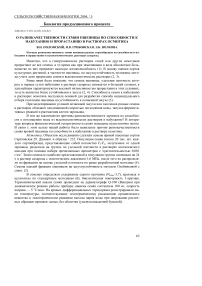

Рис. 1. Удельная плотность семян яровой пшеницы разных сортов при замачивании в растворе сахарозы в течение 24 ч (осмотическое давление 1,6 МПа) : 1 и 2 — соответственно сорта Саратовская 29 (засухоустойчивый) и Диамант (незасухоустойчивый).

после набухания в течение 6 ч в растворе сахарозы, высушенные до постоянной массы и размолотые. По трем повторностям рассчитывали средние значения пиков температуры. Статистическую обработку данных проводили общепринятыми методами (7).

Результаты. Удельная плотность семян пшеницы засухоустойчивого сорта Саратовская 29 в растворе сахарозы снижалась в большей степени, чем таковая семян незасухоустойчивого сорта Диамант (рис. 1). При этом доля семян, удельная плотность которых снижалась максимально, также была выше у сорта Саратовская 29. На фоне межсортовых различий по способности к снижению удельной плотности семян достаточно хорошо просматри-

валась и внутрисортовая разнокачественность последних.

1. Доля проросших семян пшеницы разных сортообразцов, различающихся по способности к изменению удельной плотности при набухании в растворе сахарозы

|

Сортообразец |

Удельная плотность семян, г/см3 |

Доля проросших семян (на 7-е сут), % |

|

|

исходное значение |

после набухания (снижение относительно исходного значения) |

||

|

Диамант |

1,32 |

0 |

25,9 |

|

0,01 |

27,4 |

||

|

0,02 |

38,9 |

||

|

0,04 |

50,7 |

||

|

0,06 |

75,3 |

||

|

¹ 232 |

1,32 |

0 |

21,3 |

|

0,02 |

24,8 |

||

|

0,04 |

32,6 |

||

|

0,06 |

36,0 |

||

|

0,08 |

42,9 |

||

|

Саратовская 29 |

1,33 |

0,03 |

68,9 |

|

0,04 |

73,1 |

||

|

0,05 |

81,0 |

||

|

0,06 |

84,7 |

||

|

0,07 |

94,3 |

Изменение удельной плотности семян пшеницы в растворе сахарозы обусловливало их дифференциацию по способности прорастать в этом осмотике (табл. 1). Семена контрастных по засухоустойчивости фракций, по-видимому, различались по внутренней структуре. Температура выхода водяных паров при нагревании целых семян и семян без оболочек из фракции засухоустойчивых, удельная плотность которых в растворе сахарозы снижалась максимально, была соответственно на 9 и 11 оС выше, чем у семян из фракции незасухоустойчивых образцов (табл. 2). Это дает основание предполагать, что между семенами контрастных фракций существуют различия по величине матричной компоненты водного потенциала эндосперма. Другими словами, у семян, устойчивых к засухе, по-видимому, степень связанности (упорядоченности) воды выше, чем у неустойчивых, что согласуется с данными других авторов (8). Так, Григорюком с соавт. показано, что при тепловом воздействии семена пшеницы жаро- и засухоустойчивых сортов обладают б о льшей водоудерживающей способностью, чем таковые незасухоустойчивых, что обусловлено разной прочностью связей молекул воды с адсорбционными центрами клеток (9).

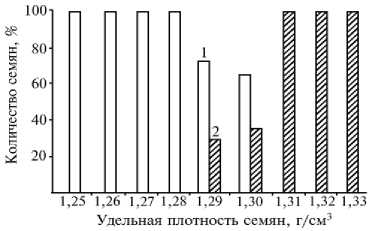

При термохимическом анализе на кривых дифференциальных термограмм для фракции засухоустойчивых семян, удельная плотность которых в растворе осмо-тика значительно снижалась, был зарегистрирован четкий высокотемпературный пик в области 470 оС, причем только в образцах с целыми зерновками (рис. 2, см. табл. 2). Означает ли этот факт, что в оболочках сухих семян одних фракций имеется какое-то соединение, которое отсутствует в таковых других фракций? По-видимому, так ут- верждать нельзя, так как высокотемпературные пики не выявлены при оценке как набухших, так и размолотых семян (см. рис. 2Б).

2. Показатели пиков температуры на кривых дифференциальных термограмм при оценке семян яровой пшеницы, различающихся по способности к набуханию в растворе сахарозы

|

Сортооб-разец |

Разница по удельной плотности интактных и набухших семян, г/см3 |

Минимальная температура, оС |

Разница по температуре вы-хода паров воды между семе-нами контрастных по засухоустойчивости фракций, оС |

Максимальная температура, оС |

||

|

Целые семена |

Семена без оболочки |

Целые семена |

Семена без оболочки |

|||

|

Диамант 0,06 143 ± 6,1 137 ± 4,7 7 2 467 ± 12 0 136 ± 5,2 135 ± 4,8 – № 232 0,06 139 ± 4,9 135 ± 5,1 6 6 471 ± 15 0 133 ± 5,7 129 ± 4,3 – Саратов- 0,05 152 ± 4,4 160 ± 4,2 20* 18* 470 ± 8 ская 29 0,01 132 ± 4,2 142 ± 4,0 – * Р ≤ 0,05. П р и м е ч а н и е. Исходная удельная плотность семян составляла 1,34 г/см3. Прочерк означает отсутствие пика. |

||||||

По-видимому, структура каких-то органических соединений в засухоустойчивых семенах может разрушаться как при кратковременном набухании, так и при измельчении зерновок, но сохраняется при высушивании последних до постоянной массы (см. рис. 2Б). Следует отметить, что температура, при которой это соединение распадалось (окислялось на воздухе) составляет ~ 500 оС. Как известно, экзотермическое превращение целлюлозы завершается при температуре 200-330 оС, крахмала — около 500 оС (10-12). Однако крахмал сосредоточен в эндосперме, а неидентифици-рованное вещество — в семенной оболочке (см. рис. 2Б).

Данные литературы свидетельствуют о том, что экзотермические пики при температуре около 470 оС характерны для лигнита и периферических частей гуминовых кислот (11, 13). Лигнит представляет собой слабоструктурированное вещество, являющееся составной частью ископаемых углей и состоящее из остатков кутикулы древних растений. Гуминовые кислоты входят в состав органической части почвы — гумуса. Можно предположить, что в оболочках засухоустойчивых семян пшеницы имеется лигнитоподобная структура. Как же эта структура может повысить эффективность набухания семян? С одной стороны, лигнит плохо пропускает воду и, вероятно, может препятствовать ее слишком быстрому поглощению из раствора сахарозы, что способствует набуханию семян. Показано, что высокая скорость поглощения воды семенами кукурузы на начальной стадии набухания может служить причиной низкой скорости их прорастания (1). С другой стороны, лигнитоподобная структура в оболочке засухоустойчивых семян может обладать низким матричным потенциалом, что обусловливает повышение интенсивности поглощения воды из раствора осмоти-ка.

Как известно, скорость прорастания семян пшеницы зависит от строения их оболочки. При исследовании методом рентгеновского абсорбционного анализа семян пяти образцов яровой пшеницы выявлена сортовая изменчивость по плотности оболочек: чем меньше плотность семенной оболочки, тем выше скорость прорастания, всхожесть и сила роста семян (14). Структурные различия оболочек семян пшеницы, контрастных по засухоустойчивости фракций, удельная плотность которых при набухании в растворе сахарозы снижалась в разной степени, по-видимому, могут оказывать влияние на процесс их прорастания.

100 200 300 400 500 600 700 ° 100 200 300 400 500 600 700 С

Рис. 2. Дифференциальные термограммы фракций семян различных сортов яровой пшеницы: А — Саратовская 29 (1, 2) и Диамант (3, 4), Б — Саратовская 29; 1 и 3 — засухоустойчивые, 2 и 4 — незасухоустойчивые семена, 5, 6, 7, 8 — семена соответственно размолотые, набухшие (6 ч в растворе сахарозы), высушенные, лишенные оболочек; Н и В — соответственно эндо- и экзотермический пики.

Контрастные по засухоустойчивости семена пшеницы различались по биохимическому составу (табл. 3). На примере сорта Диамант выявлена достоверная корреляционная зависимость между удельной плотностью семян в растворе осмотика и содержанием в них белка и клетчатки. В наиболее засухоустойчивых семенах, удельная плотность которых снижалась максимально, содержание азотистых веществ и целлюлозы было соответственно на 18 и 30 % выше, чем в незасухоустойчивых.

3. Биохимический состав семян пшеницы сорта Диамант в зависимости от способности к набуханию в высокоосмотическом растворе сахарозы (в пересчете на сухое вещество)

|

Разница по удельной плотности интактных и набухших семян, г/см3 |

Содержание, % |

||

|

белок (N общ. · 5,7) |

крахмал |

клетчатка |

|

|

0,05 |

16,59 ± 0,68* |

59,5 ± 2,3 |

3,73 ± 0,18* |

|

0,04 |

15,28 ± 0,74 |

58,8 ± 2,4 |

3,21 ± 0,15 |

|

0,03 |

14,82 ± 0,63 |

70,6 ± 2,5 |

3,13 ± 0,15 |

|

0,02 |

14,82 ± 0,68 |

73,0 ± 2,8 |

2,90 ± 0,14 |

|

0,01 |

14,54 ± 0,63 |

68,7 ± 2,5 |

2,65 ± 0,14* |

|

0 |

14,02 ± 0,57* |

71,0 ± 2,6 |

2,86 ± 0,13* |

|

Коэффициент корреляции, r |

0,96* |

–0,76 |

0,85* |

* Р ≤ 0,05.

П р и м е ч а н и е. Исходная удельная плотность семян составляла 1,34 г/см3.

Различия по биохимическому составу контрастных по засухоустойчивости семян могут служить причиной неодинакового набухания в высокоосмотических растворах. Так, показано, что скорость поглощения воды из агаровой среды семенами пшеницы коррелирует с содержанием в последних белка (15). Повышенное содержание целлюлозы в засухоустойчивых семенах пшеницы также может оказывать положительное влияние на эффективность поглощения воды из раствора сахарозы. По мнению Рейвна c соавт., при увлажнении в прорастающих семенах большинства культур молекулы целлюлозы заряжаются и притягивают молекулы воды (16). Способностью молекул воды к адгезии определяется начальный процесс набухания, который в дальнейшем обеспечивается за счет разворачивания и расширения природных полимеров и встраивания молекул воды между ними (17).

Таким образом, разнокачественность семян пшеницы по способности к набуханию и прорастанию в растворах осмотика может быть обусловлена различиями как по биохимическому составу, так и по структуре оболочки зерновок. Предположительно, лигнитоподобная структура способствует снижению матричного потен- циала и более интенсивному набуханию семян в растворах осмотиков, что в дальнейшем обеспечивает высокую энергию прорастания.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. C h e r n G.S., S u n g F.J.M. Prevention of injury during imbibition in shrunken-2 corn seeds by osmotic control of water uptake. Seed Science and Technology, 1991, 19, 3: 469-476.

-

2. О л е й н и к о в а Т.В., О с и п о в Ю.Ф. Определение засухоустойчивости сортов пшеницы и ячменя, линий и гибридов кукурузы по прорастанию на растворах сахарозы с высоким осмотическим давлением. В сб.: Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды. Л., 1976: 23-32.

-

3. Ш м а т ь к о И.Г. Оценка засухоустойчивости сортов пшеницы по некоторым физиологическим признакам. В сб.: Физиология растений в помощь селекции. М., 1974: 19-28.

-

4. П о л о н с к и й В.И., А л е х и н а Е.Б. Новый метод отбора пшеницы на засухоустойчивость по набуханию семян. Докл. ВАСХНИЛ, 1990, 10: 8-11.

-

5. П о л о н с к и й В.И., А л е х и н а Е.Б. Способ отбора засухоустойчивых генотипов пшеницы. А.с. СССР ¹ 1648296. Бюл. изобр. и откр., 1991, 18.

-

6. Методы биохимического исследования растений /Под ред. А.И. Ермакова. Л., 1972.

-

7. Р о к и ц к и й П.Ф. Биологическая статистика. Минск, 1973.

-

8. Ш в а л е в а А.Л., П р о к о ф ь е в а Т.П., Г а л я л т д и н о в М.К. и др. Исследование импульсным

методом ядерного магнитного резонанса состояния воды в семенах различных по засухоустойчивости сортов озимой пшеницы. Физиол. и биохим. культ. раст., 1995, 27, 1-2: 46-52.

-

9. Г р и г о р ю к И.А., Ш м а т ь к о И.Г. Изменения в водообмене семян и проростков пшеницы при температурном воздействии. В сб.: Водный режим растений в связи с действием факторов среды. Киев, 1983: 6-21.

-

10. P a k u l a k J.M., L e o n a r d G.W. Thermistorized apparatus for differential thermal analysis. Analytical Chemistry, 1959, 31, 6: 1037-1039.

-

11. S t o n e R.L. Differential thermal analysis by the dynamic gas technique. Analytical Chemistry, 1960, 32, 12: 1582-1588.

-

12. У э н д л а н д У. Термические методы анализа. М., 1978.

-

13. Ч е р н и к о в В.А., К о н ч и ц В.А., И г н а т ь е в а С.Л. Термогравиметрическая характеристика

гумусовых кислот дерново-подзолистой почвы при различных системах удобрений. Изв. ТСХА, 2001, 3: 65-76.

-

14. Б е с с о н о в а Л.А., К а м е н и р Э.А. Поглощение рентгеновского излучения оболочками семян пшеницы. Физиол. и биохим. культ. раст., 1991, 23, 6: 582-588.

-

15. C l a r k e J.M., D e P a u w R.M. Water imbibition rate of wheat kernels as affected by kernel color, weather damage, and method of threshing. Can. J. Plant Science, 1989, 69, 1: 1-7.

-

16. Р е й в н П., Э в е р т Р., А й к х о р н С. Современная ботаника. М., 1990, 1.

-

17. L e o p o l d А.С. Temperature effects on soybean imbibition and leakage. Plant Physiology, 1980, 65, 5:

1096-1098.

Институт биофизики СО РАН , Поступила в редакцию 24

660036, Красноярск, Академгородок октября 2003 года

ABOUT WHEAT SEEDS HETEROGENEITY ON THE

ABILITY TO IMBIBE AND EMERGENCE UNDER HIGH

OSMOTIC PRESSURE SOLUTIONS OF SUCROSE

V.I. Polonskii, I.G. Gribovskaya, E.K. Volkova

S u m m a r y

The authors studied the heterogeneity of wheat seeds of different varieties on their ability to the imbibe and the emergence in high osmotic pressure solutions of sucrose. It was shown, that seed heterogeneity may be caused by the differences in biochemical content and structure of seed’s cower. The seeds are able to emergence in high osmotic pressure solutions of sucrose have more higher content of protein and cellulose.