О развитии растений редиса в олиготрофной водной культуре под влиянием дисперсных примесей

Автор: Золотухин И.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биология продукционного процесса

Статья в выпуске: 1 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

В модельном опыте исследовали развитие растений редиса, а также определяли адгезионную способность корней в слабоминерализованной водной среде в зависимости от состава тонкодисперсных частиц суспензии. Оценивали эффективность кондиционирования водной среды. Проводили сравнение скорости роста и биопродуктивности растений в олиготрофной водной среде и оптимальных условиях интенсивной гидропонной светокультуры.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132950

IDR: 142132950 | УДК: 635.152:631.589.2:581.14

Текст научной статьи О развитии растений редиса в олиготрофной водной культуре под влиянием дисперсных примесей

Как в нашей стране, так и за рубежом получили распространение технологические системы кондиционирования загрязненных вод при использовании высших растений (1-6). При этом у растений увеличивается площадь поверхности корней, на которой адсорбируются растворенные и дисперсные примеси, что способствует биохимическому разложению органических загрязнений преимущественно за счет микробиологического сообщества ризосферы. Водоочистные сооружения такого типа могут одновременно выполнять и функцию гидропонной системы для получения биологической продукции.

Во многих сточных водах различного типа обычно не хватает важнейших питательных веществ в растворимой форме, но содержится большое количество тонкодисперсных органоминеральных частиц почвы, глины, угольной пыли, в состав которых в той или иной форме могут входить необходимые для развития растений элементы. В связи с этим представляет интерес выяснить, в какой степени эти элементы могут использоваться растениями.

В задачу нашей работы входило сравнительное изучение развития растений редиса в олиготрофных водных суспензиях почвы, глины и угольной пыли с целью выяснения степени влияния состава дисперсных примесей на биологическую продуктивность и скорость прироста корней и надземной части.

Методика. Модельным объектом служил редис Raphanus sativus L. сорта Рубин, растения которого характеризовались сравнительно высокой удельной адсорбирующей поверхностью и аномально высоким соотношением массы корней и надземной части — 7,1 (для большинства растений 0,25-1) (7). Проращивание семян и подготовку проростков осуществляли в соответствии с общепринятой методикой. Растения ( n = 4 в каждом варианте) выращивали в водной культуре в сосудах емкостью 280 см3 при еженедельной замене суспензий. Суспензии готовили посредством разбавления водопроводной водой длительно хранящихся концентратов глины и угольной пыли (перед очередной заменой суспензий) или растертой навески сухой огородной почвы (непосредственно перед заливкой в сосуды) — соответственно I, II и III варианты опыта. При этом концентрация твердой фазы составляла 500 ± 25 мг/л, расход воздуха при аэрации в течение 6-10 ч в сутки — 60 см3/мин на один сосуд, температура воздуха и воды в период вегетации — 17-22 оС. Контролем служили растения в сосудах с водопроводной водой без дисперсных примесей. Один раз в неделю при очередной замене суспензий у каждого растения определяли адгезионную способность и прирост корней по разработанной нами методике (7), а также длину стебля.

Показатель адгезионной способности корней ( А ) рассчитывали по формуле А = [( С к - С о)/ С к ] - 100 %, где С к и С о — конечные концентрации взвешенных частиц соответственно в контроле при отстаивании воды и опыте через 2 ч после очередной замены суспензии. Физический смысл показателя А можно определить как долю твердой фазы суспензии, поглощенную корнями, от общей массы взвешенных частиц, оставшихся в сосуде с водой (контроль) ко времени окончания эксперимента. Этот показатель тесно коррелирует с площадью поверхности корней. При измерении адгезионной способности корней в контрольном варианте в сосуды дважды заливали угольную и один раз — глинистую суспензии. После 3-месячного культивирования 62

определяли сухую массу надземной части растений и корней, которые тщательно отмывали перед высушиванием.

При статистической обработке данных использовали стандартную программу «Statgraph».

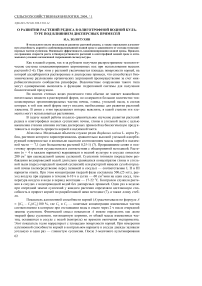

Результаты. Масса корней в III варианте опыта была в среднем в 2 раза меньше, чем в остальных вариантах; контроль (вода без дисперсных примесей) практически не отличался от I и II вариантов (рис. А). Во всех случаях нами не выявлено образования корнеплодов, как и в предыдущих исследованиях (7). Существенных

Сутки вегетации

Динамика массы корней (А) , длины стебля (Б) и адгезионной активности корневой системы (В) растений редиса сорта Рубин в олиготрофных водных суспензиях в период вегетации: 1 — угольная суспензия (II вариант), 2 — чистая вода, 2 1 — угольная суспензия, залитая в сосуды с чистой водой, 2 3 — глинистая суспензия, залитая в сосуды с чистой водой, 3 — глинистая суспензия (I вариант), 4 — почвенная суспензия (III вариант), 5 — оптимальная гидропонная культура (по данным ист. 12, 13); пунктирные линии — доверительный интервал при Р = 0,95.

различий между вариантами, в том числе и при использовании почвенной суспензии, не наблюдалось (Р = 0,95), что было обусловлено сравнительно большой дисперсией.

Поскольку выводы, базирующиеся на стандартном параметрическом статистическом анализе, строго говоря, справедливы только для случаев с достаточно большой повторностью и нормальным распределением случайной величины (что не совсем соответствует условиям нашего эксперимента), была проведена оценка данных на основе непараметрического статистического анализа (8-10). Варианты сравнивали попарно по критерию Уилкоксона-Манна-Уитни (U). При этом U = Uтабл. = 1, то есть достоверно различались только I и III варианты (соответственно глинистая и почвенная суспензии), а также III вариант и контроль. Для остальных пар сочетаний U составлял 4-8, то есть значительно превышал Uтабл., что свидетельствует о недостоверности различия этих вариантов. Следует отметить, что III вариант формально отличался от I варианта и контроля (соответственно кривые 2, 3), в которых биомасса корней фактически приближалась к таковой в III варианте. И наоборот, при использовании угольной суспензии (II вариант, кривая 1) и почвы (III вариант, кривая 4) было выявлено максимальное значение показателя U, то есть формально варианты являлись эквивалентными.

Следовательно, даже с учетом формального статистического анализа складывается неопределенная ситуация, при которой использование почвенной суспензии можно рассматривать в качестве варианта как отличающегося, так и не отличающегося от остальных. При этом, вероятно, следует отдать предпочтение той из альтернатив, которая более соответствует общеизвестным биологическим закономерностям. Если опираться на принцип автонастройки биологических функций в соответствии с действием факторов среды, можно принять отличие этого варианта как достоверное. При использовании более питательной почвенной суспензии масса и адсорбирующая поверхность корней были меньше, чем на средах других вариантов. Однако в этом случае меньшая поверхность должна обеспечить достаточное питание 63

и формирование большей надземной массы растений (зеленой массы), чем в остальных вариантах, чего фактически не наблюдалось. При использовании почвенной, глинистой, угольной суспензий и воды общая масса надземной части растений составляла соответственно 59 ± 10, 72 ± 50, 92 ± 64 и 89 ± 44 мг (Р ≤ 0,95).

Итак, на основании общебиологических закономерностей различия по массе корней носят недостоверный характер, о чем также свидетельствует статистическая оценка высоты растений (не выявлено ни одного случая достоверного различия между вариантами) (см. рис. Б). Следует отметить, что рост корней был непрерывным в течение 95 сут и постепенно замедлялся к концу эксперимента; рост надземной части прекращался на 40-50-е сут. При этом растения постоянно находились в фазе двух листьев, появление каждого очередного листа сопровождалось обязательным отмиранием одного из старых. Соотношение массы корней и надземной части не выходило за пределы 0,25-1, что является обычным для большинства растений. Рассчитанное в предыдущих исследованиях соотношение 7,1, по-видимому, свидетельствует об ошибке эксперимента в результате недостаточно тщательной отмывки корней (7).

Адгезионная активность корневой системы растений при использовании разных суспензий различалась и зависела от природы твердой фазы: для угольных частиц — максимальная, для глинистых — минимальная, почвенная суспензия характеризовалась промежуточными значениями (см. рис. В). Адгезионная способность увеличивалась значительно быстрее, чем прирост массы корней, и достигала максимума на 30-50-е сут при некоторой тенденции к снижению в последующий период вегетации. Это было обусловлено перегруженностью поверхности корней частицами твердой фазы и относительным замедлением интенсивности роста, что не компенсировало постоянного поступления дисперсных примесей.

Для определения способности отмытых корней поглощать частицы твердой фазы после замены трех последних питательных сред в сосуды контрольного варианта заливали угольную или глинистую суспензии (см. рис. В, соответственно кривые 2 1 и 2 3 ). При этом более высокая адгезионная способность была обусловлена не только площадью поверхности отмытых корней редиса, но и массовым развитием нитчатой зеленой водоросли рода Mougeotia (класс Conjugatophyceae ) . По ориентировочной визуальной оценке, масса водоросли значительно уступала таковой корней редиса. Однако абсолютная поверхность нитей водоросли, диаметр которых составлял около 5 мкм, могла достигать величины того же порядка, что и поверхность корней редиса. Характерно, что ни в одном из 12 сосудов при постоянном добавлении суспензий не наблюдалось массового развития водоросли. Вопреки распространенному мнению, что водоросли в водных культурах отрицательно влияют на развитие высших растений из-за конкуренции за элементы питания, в нашем эксперименте этого не выявлено. Аналогичные данные получены при разработке способа гидропонного выращивания растений: при хорошем освещении водоросли стимулировали рост высших растений, обогащая ризосферу кислородом (11).

Представляет интерес сравнение вышеприведенных показателей по биомассе корней с данными, полученными при гидропонном выращивании растений редиса на тройной среде Кнопа (круглосуточная фотосинтетически активная радиация — 500 Вт/м2, температура воздуха — 20 оС, содержание СО2 в атмосфере — 0,3-0,8 %) (12). В этом эксперименте урожайность сухой массы корней (на стадии технической спелости), образовавшихся за 24 сут, составляла 300 г/м2 (густота посева не приведена). По существующим нормативам, густота растений редиса в посевах может колебаться от 130 до 180 шт/м2 (13). Следовательно, при такой урожайности сухая масса корней могла достигать 1700-2300 мг, то есть превышать таковую в наших опытах ориентировочно в 50-70 раз. Динамика роста корней для описанного варианта культивирования представлена на рисунке А (кривая 5).

Таким образом, при выращивании растений редиса гидропонным методом в водных суспензиях глины, почвы и угольной пыли не выявлено достоверных различий по биологической продуктивности и скорости прироста корней и надземной части по сравнению с вариантом без примесей твердой фазы. При этом во всех вариантах опыта не наблюдалось образования корнеплодов. Показано, что адгезионная спо64

собность корневой системы растений редиса зависит от природы твердой фазы. При отсутствии дисперсных примесей в ризосфере происходит интенсивное развитие нитчатых водорослей, в результате чего существенно увеличивается суммарная адгезионная поверхность и значительно возрастает водоочищающая способность; при этом биологическая продуктивность растений не снижается. Скорость роста и продуктивность растений редиса при выращивании в условиях интенсивной гидропонной светокультуры в несколько десятков раз выше, чем в олиготрофных водных суспензиях. При использовании высших растений в качестве биофильтров для очистки воды следует учитывать крайне незначительную доступность для корней питательных элементов из нерастворимых дисперсных примесей. Поэтому необходимо дополнительно обеспечивать растения минеральными элементами в доступной растворимой форме.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. К о ц и н с к и й Б.Б., К о в а л е н к о В.А., Г а н д з ю к В.С. и др. Устройство для биологической очистки воды водоемов. А.с. СССР ¹ 1675226 А 1, МКИ5 С 02 F 3/32. Бюл. изобр. и откр. ¹ 33 от 07.09.1991.

-

2. Ч и с т я к о в Н.Е., К а л и н и н И.В., М а т в е е в В.И. Способ очистки сточных вод (бытовых и промышленных). А.с. СССР ¹ 1719320 A l, MKH5 С 02 F 3/32. Бюл. изобр. и откр. ¹ 10 от 15.03.1992.

-

3. Г а б и б о в Ф.Г., Н а с и р о в а З.Д., Т у р к и я А.В. Устройство для очистки воды водоемов. А.с. СССР ¹ 1745702 А 1, МКИ5 С 02 F 3/32, А 01 К 61/00, А 01 G 31/02. Бюл. изобр. и откр. ¹ 25 от 07.07.1992.

-

4. Т о с и б а К.К. Установка для очистки сточных вод с применением растений. Заявка Японии ¹ 6228720, МКИ4 С 02 F 3/32. Бюл. изобр. и откр. ¹ 2-718 от 22.06.1987.

-

5. Д и н г е с Р. Способ очистки сточных вод с помощью растений. Патент США ¹ 4872985, МКИ4

-

6. В о л к е р В., Х е й н и н г е р В. Способ и устройство для очистки сточных вод. Экономический патент ГДР ¹ 277905, МКИ4 С 02 F 3/32. Бюл. изобр. и откр. ¹ 16 от 18.04.1990.

-

7. З о л о т у х и н И.А. Адгезионная способность корневых систем некоторых видов культурных растений в слабоминерализованной водной среде. С.-х. биол., 1998, 5: 53-58.

-

8. Г у б л е р Е.В., Г е н к и н А.А. Применение непараметрических критериев статистики в медикобиологических исследованиях. Л., 1973.

-

9. Т е р е н т ь е в П.В., Р о с т о в а Н.С. Практикум по биометрии. Л., 1977.

-

10. Х о л л е н д е р М., В у л ь ф Д. Непараметрические методы статистики. М., 1983.

-

11. Е м е л ь я н е н к о В.В., Е м е л ь я н е н к о Т.А., Ж у р б е н к о И.З. и др. Способ гидропонного

выращивания растений. А.с. СССР ¹ 1367921, МКИ4 А 01 G 31/02. Бюл. изобр. и откр. ¹ 3 от

23.01.1988.

-

12. С и д ь к о Ф.Я., Л и с о в с к и й Г.М., С а р ы ч е в Г.С. и др. Действие света различной интенсивности и спектрального состава на продукционные процессы ценозов редиса. В сб.: Интенсивная светокультура растений. Красноярск, 1977: 3-14.

-

13. Справочник овощевода. М., 1985.

С 02 F 3/32. Бюл. изобр. и откр. ¹ 2, т. 1107 от 10.10.1989.

Пермский государственный педагогический Поступила в редакцию 13

университет, 614600, Пермь, ул. Сибирская, 24 октября 1999 года

ABOUT DEVELOPMENT OF GARDEN RADISH

PLANTS IN OLIGOTROPH WATER CULTURE UNDER THE INFLUENCE OF DISPERSED ADMIXTURES

S u m m a r y

The author investigates the development of garden radish plants ( Raphanus sativus L.) in low mineralized water medium under the influence of clayey, soil and coal dispersed admixtures. It was shown, that the presence of suspended substances and their content do not influence on rate of growth and plants biological productivity. The mass development of algae in the absence of suspended admixtures was revealed, that cause the sharp rise of total adhesive surface without reduction of plants biological productivity. The water-clean ability of rhizosphere at the same time is increased essentially. It was noted, that rate of growth and mass of plants in conditions of oligotrophic water culture is 50-70 times less than the rate during optimal conditions of intensive hydroponics.

Новые книги

Обсуждаются возможности активации внутренних механизмов самоорганизации агроэкосистем расте-ние—патоген—антагонист и растение—фитофаг—энтомофаг для контроля деструктивного биоразнообразия. Отмечено, что в последние годы изменились представления об агротехническом методе, который раньше рассматривали просто как фон для проведения защитных мероприятий, а в настоящее время — как основу системы защиты растений. Приведены данные о влиянии патогенов на фотосинтез, дыхание, минеральное питание, метаболизм растений. Выделены критические периоды, в которые растения наиболее уязвимы к влиянию патогенов и поражению различными представителями деструктивной биоты. Предложены и охарактеризованы три «тактики жизнедеятельности» видов деструктивной биоты (размножения, выживания и трофических связей) и четыре типа экологических эквивалентов (почвенные, наземновоздушные, семенные, трансмиссивные). Проанализированы пороги вредоносности, фитопатологические почвенные картограммы, принципиальная схема (модель) эпифитотического процесса. Дана исчерпывающая оценка фитосанитарной функции севооборотов и показана экологическая ущербность монокультуры. Отражена роль полезных симбиотических связей, а также естественных энтомофагов и способствующих повышению численности последних растений-нектароносов (сорняки, рудеральные травы окраин полей, специальные посевы нектароносов, лесополосы, живые изгороди). Показано, что разные почвы характеризуются неодинаковым потенциалом подавления патогенов антагонистами: супрессивность возрастает от южных черноземов к лугово-черноземным почвам. Уделено внимание применению различных способов обработки почвы (отвальная, безотвальная и минимальная) и поддержанию оптимального гумусного режима (использование навоза, соломы и особенно сидератов и промежуточных культур) с целью защиты от вредных организмов. Представлен системный подход к оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем, основанный на трех относительно автономных, но взаимосвязанных блоках агротехнических приемов: улучшение структуры агроэкосистем; технология возделывания сельскохозяйственных культур; экологически безопасное применение химических и биологических средств защиты растений.