О редких палеопатологических проявлениях у населения Восточного Приаралья эпохи миграций

Автор: Медникова М.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 277, 2024 года.

Бесплатный доступ

В I тысячелетии Восточное Приаралье - регион, испытавший несколько миграционных волн. Это время распространения консервативной по облику джетыасарской археологической культуры, известной благодаря масштабным раскопкам Хорезмской экспедиции АН СССР, исследовавшей свыше 700 погребений в 21 некрополе. Статья посвящена описанию редких врожденных патологий у молодых женщин, погребенных в курганах 109 могильника Алтын-Асар 4в и 414 могильника Алтын-Асар 4л. В первом случае наблюдается картина врожденного вывиха бедра в сочетании с признаками хондродермальной дисплазии, или болезни Эллиса - ван Кревельда. Также присутствуют другие аномалии (межмыщелковое отверстие на плечевой кости, аномалии в развитии рукоятки грудины и крестца). Другой случай демонстрирует сращение левой тазовой кости и крестца. Ранее, на материалах из могильников «л» и «р» были описаны три случая крайне редкой врожденной патологии - радиоульнарного стеноза. Это позволяет предполагать, что, несмотря на предпосылки к смешению, в джетыасарском социуме сохранялась практика эндогамии для определенной части населения, по всей видимости, принадлежавшей к влиятельным кланам.

Раннее средневековье, великое переселение народов, джеты-асарская культура, палеопатология, радиология, редкие врожденные аномалии

Короткий адрес: https://sciup.org/143184178

IDR: 143184178 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.277.418-432

Текст научной статьи О редких палеопатологических проявлениях у населения Восточного Приаралья эпохи миграций

Археологические памятники в Юго-Восточном Приаралье привлекали внимание исследователей с середины XIX в. Но свое название джетыасарская культура получила значительно позже, благодаря полевым работам Хорезмской экспедиции Института этнографии АН СССР, начатым С. П. Толстовым в 1946 г.

1 Исследование выполнено в рамках госзадания (тема НИОКТР №122011200264-9).

( Толстов , 1948; 1952). В раскопках 1973–1991 гг. под руководством Л. М. Левиной были вскрыты многочисленные погребальные комплексы, ставшие основой представительной остеологической коллекции в хранении ИА РАН ( Левина , 1996). В том числе в рамках охранных работ на территории Джетыасарского урочища изучению подверглись 19 некрополей Алтын-Асар 4, могильники Ко-сасар 2 и Томпакасар, в которых раскопаны свыше 700 курганов с различными погребальными сооружениями (грунтовые ямы – простые, с нишами и подбоями; кирпичные склепы трех типов).

Невзирая на очевидные различия погребальных конструкций, обряд захоронения оставался общим для джетыасарской культуры: трупоположение с северной ориентировкой умершего, стандартный заупокойный инвентарь. Последний включал устойчивый набор посуды с заупокойной пищей; в могилу помещалось мясо, чаще всего барана. Покойников хоронили в одежде, женщин – с украшениями, мужчин – с предметами вооружения (мечи, кинжалы, сложносоставные луки). Впрочем, кинжалы были атрибутом и женских захоронений (Там же. С. 196, 197).

Исходя из этого, исследователи неоднократно отмечали консерватизм дже-тыасарской культуры. В частности, в недавней обзорной публикации С. Б. Бо-лелов и А. Тажекеев подчеркивали, что «столь устойчивый обряд захоронения, стандартный набор погребального инвентаря, где можно отметить только различия по половому признаку… безусловно, свидетельствует об определенном этнокультурном единстве и устойчивом консерватизме населения, оставившего могильники в Джетыасарском урочище». Но «если рассматривать каждый тип погребальных памятников как взаимосвязанную систему, включающую в себя несколько элементов (тип погребального сооружения, обустройство внутреннего пространства в нем, обряд захоронения, состав погребального инвентаря и т. д.), то, при более близком рассмотрении, выявляются различия не столько в погребальном обряде, сколько в археологическом контексте, который фиксируется в различных по типу погребальных сооружениях» (Население Восточного Приаралья…, 2023. С. 169).

Вопросы хронологии джетыасарской археологической культуры вызывали острые споры. Схема, предложенная Л. М. Левиной, охватывала очень широкий диапазон. Время функционирования погребальных и поселенческих памятников джетыасарской традиции автор раскопок распространяла на период с начала I тыс. до н. э. до VIII–IX вв. ( Левина , 1992; 1996). Большинство из них датировалось временем до IV в. н. э., а одна треть была отнесена к «позднему этапу» – до начала IX в. ( Левина , 1992. С. 62, 63). Вместе с тем, для погребений ею была предложена более дробная периодизация: II в. до н. э. – II в. н. э., II–IV вв., IV– VI вв. В. Ю. Малашев и М. Г. Мошкова не разделяли эту точку зрения, обращая внимание на близость джетыасарских и позднесарматских комплексов при неполном их соответствии и на отсутствие выразительных датирующих предметов в материалах, относимых к раннему джетыасару ( Малашев, Мошкова , 2010. С. 44). Узко датирующие находки появились в III в. (первая половина – середина (пряжки и наконечники ремней), середина – вторая половина (фибула) этого столетия).

Пилотные результаты радиоуглеродного AMS-датирования подтвердили обоснованность сомнений специалистов относительно предложенных Л. М. Левиной хронологических рамок джетыасарской культуры. Даты по коллагену костной ткани ее представителей, погребенных в разных могильниках, сужают ее диапазон до, самое раннее, II в. – первой четверти VII в. (Население Восточного При-аралья…, 2023. С. 155–158, 162). Это позволяет соотнести формирование джеты-асарского социума в Приаралье со временем второй миграции хунну.

По мнению С. Б. Болелова и А. Тажекеева, вне всякого сомнения, джеты-асарская культура создана группами пришлого населения, появившимися на территории Юго-Восточного Приаралья не ранее последних веков I тыс. до н. э. с юга – с территории Семиречья или Киргизского Алатау или из региона сар-гатской культуры (Там же. С. 179). Но вопрос о ее происхождении окончательно не решен, что обусловлено многокомпонентным составом этого населения.

Уже первые краниологические и одонтологические исследования обнаружили неоднородность антропологического состава джетыасарского социума ( Кияткина , 1993а; 1993б; 1995а; 1995б; Рыкушина , 1993а; 1993б; 1995). Новые исследования подтвердили впечатление о морфологическом разнообразии дже-тыасарцев. В том числе было показано, что особенности скелетной конституции роднят часть этого населения с обитателями Северо-Западной Монголии и Тувы гунно-сарматского времени (это погребенные в могильнике Косасар 2, в меньшей степени – в могильниках Алтын-Асар 4в и 4л). Исследование строения лицевого скелета методом трехмерной геометрической морфометрии подтвердило эту географическую связь – отдельные индивиды из разных могильников оказались в поле изменчивости центральноазиатского населения, сближаясь с жителями Внутренней Монголии V–III вв. до н. э., Тувы раннего железного века (могильник Аржан-2) ( Медникова и др. , 2020; 2021; Население Восточного Приаралья…, 2023. С.76–86, 87–98).

Казалось бы, общее географическое и культурное пространство объединило людей разного происхождения, способствуя их смешению и увеличению панмиксии. Тем важнее наблюдения, которые могут свидетельствовать об узком круге брачных связей в некоторых группах, вошедших в состав населения дже-тыасарской культуры. Настоящая публикация посвящена введению в научный оборот описания двух достаточно редких врожденных патологий, которые могут быть отражением эндогамии.

Археологический контекст

Могильник Алтын-Асар 4в. Погребение 109. Раскопки 1986 г. IV–VI вв. (по классификации Л. М. Левиной).

Курган 109 находился к северу от кургана 108. Ров проследить не удалось, контуры могильной ямы тоже – поскольку она была разрушена грабителями. Первоначально подпрямоугольная в плане яма имела размеры 2,4 × 0,7 м и глубину 1,7 м. Длинная ось ямы была ориентирована с отклонением на 12° к западу. Под западной стенкой ямы был сооружен подбой. В заполнении могилы на разной высоте были встречены разрозненные кости скелета, фрагмент бронзового зеркала, круглые бронзовые бляшки, фрагмент бронзового украшения с круглой каменной вставкой, бронзовое украшение с рифлеными лепестками в виде тонких пластинок, пластинчатое бронзовое кольцо. В могиле зафиксированы остатки камышовой циновки (Левина, 1986. С. 81). В процессе антропологического обследования этого скелета в ИА РАН были обнаружены две трубчатые кости мелкого рогатого скота.

Курган 414 могильника Алтын-Асар 4л, раскопанный в 1989 г., был расположен в 40 м к ЮЮВ от кургана 384. Ров диаметром 13,6 и шириной 1,2 м был не замкнут на ЮЮВ. В центре кургана обнаружена прямоугольная могильная яма с закругленными углами (2,7 × 0,85 м). В восточной стенке ямы была сооружена ниша. На стенках и дне ямы зафиксировано наличие камыша и камышовых циновок. Погребение ограблено в древности, останки были «грудой сброшены в северном конце ямы». В южной трети могилы найдено пластинчатое бронзовое кольцо и фрагмент железного ножа. Среди костей скелета выявлены обрывки ткани грубого плетения, со следами бронзовых окислов от нашивных бляшек, три из них сохранились на ткани, одна (аналогичная, полушарной формы) найдена отдельно. Здесь же обнаружены: бронзовое острие, мелкие обрывки красного шелка и белая пастовая бусина, стеклянный бисер ( Левина , 1989. С. 63). По мнению Л. М. Левиной, погребение относится ко II–IV вв.

Результаты и обсуждение

Могильник Алтын-Асар 4в, погребение 109. Останки представлены черепом и костями посткраниального скелета. Они принадлежали молодой женщине, скончавшейся в 20–29 лет.

Череп частично разрушен, но сохранились лицевой скелет и нижняя челюсть. Прослеживается высокий тип кольцевой деформации, выражена горизонтальная уплощенность лицевого скелета. Не исключено, что последняя особенность связана не столько с монголоидным (или метисным) происхождением данного индивида, но и с преднамеренным деформирующим воздействием, испытанным в детском возрасте.

Череп без видимых патологий. На коронках постоянных зубов встречена множественная эмалевая гипоплазия, отражающая негативный эпизод, сопряженный с физиологическим стрессом в возрасте около 3 лет.

О других перенесенных стрессах и кратковременных задержках роста вплоть до 18 лет свидетельствует также наличие четырех резорбированных линий Гарриса на рентгенограмме большеберцовой кости.

Из костей скелета сохранились и были обследованы правые плечевая, лучевая, локтевая, левые большеберцовая и малоберцовая, тазовая, крестец, лопатка, рукоятка и тело грудины.

Диафиз левой большеберцовой кости изогнут в медиальном направлении, что не исключает возможность перенесенного в детстве рахита. Впрочем, диафизы других трубчатых костей ровные и прямые.

Сразу отметим наличие врожденных аномалий на костях скелета. К ним относятся межмыщелковое отверстие плечевой кости, сакрализация пятого поясничного позвонка; на рукоятке грудины с правой стороны наблюдается оссифи-кация и прирастание хрящевой части ребра.

На левой тазовой кости наблюдается патология в области вертлужной впадины, нарушены ее нормальные очертания, в результате чего суставная поверхность приобрела подтреугольную форму. Нижний край впадины не сформирован,

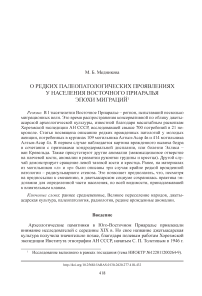

Рис. 1. Могильник Алтын-Асар 4в, погребение 109. Патологические изменения и врожденные аномалии на скелетных останках женщины 20–29 лет а – левая тазовая кость, передне-задняя проекция, отчетливо видна межкостная борозда (стрелка); б – тазовая кость в боковой проекции, зона «ложного сустава» (стрелка); в – область вертлужной впадины демонстрирует аномальное развитие; г – микрофокусная рентгенограмма левой тазовой кости с необычной конфигурацией вертлужной впадины и вертикальной ориентацией крыла подвздошной кости; д – череп со следами преднамеренной деформации; е – межмыщелковое отверстие на правой плечевой кости; ж – врожденная аномалия рукоятки грудины; з – шесть элементов в структуре крестца а задний и передний – сильно утолщены. В нижней части крыла подвздошной кости над вертлужной впадиной (acetabulum) имеется необычная площадка с подквадратными краями, образованными участками повышения костной поверхности (рис. 1). К сожалению, шейка и головка не сохранились, что лишает нас возможности обследовать комплиментарную поверхность головки левой бедренной кости, но можно предположить, что ее форма была необычной. К тому же особенности сбора антропологического материала, когда в полевых условиях отобраны кости одной стороны скелета, не позволяют обследовать правую бедренную кость.

Размеры тазовой кости очень малы: ее высота – 171 мм, длина лобковой кости – 70 мм, высота седалищной кости – 60 мм. В выборке из могильника АА4в тазовые кости представлены редко, но, для сравнения – в репрезентативной женской группе из могильника Косасар 2 высота тазовых костей составляла в среднем 197,2 мм, длина лобковой кости – 78,8 мм, высота седалищной кости – 79,1 мм (Медникова, 1993. С. 262). Несмотря на малые размеры таза, у женщины из кургана 109 можно видеть глубокую межкостную борозду – признак, обсуждаемый как одно из следствий гормональных изменений при беременности, в данном случае вряд ли имевшей благоприятный исход.

Общая степень миниатюрности скелета этой женщины может иметь диагностическое значение для описания генерализованной патологии (табл. 1). При сравнении со средними значениями признаков в группе женщин из могильника Алтын-Асар 4в можно видеть, что плечевая кость у погребенной в кургане 109 была короче, но ее диафиз – значительно массивнее; лучевая кость совпадает по продольному развитию, но также демонстрирует гипертрофированный об-хватный размер. Напротив, диафиз бедренной кости намного грацильнее, чем у других женщин из этого некрополя, а большеберцовая кость и короче, и уже. Но реконструированная длина тела женщины из кургана 109 не дает оснований говорить о низких продольных размерах и в соотнесении с джетыасарски-ми женщинами, и в сопоставлении с населением этой эпохи в целом. Впрочем, она была несколько меньше при сравнении со средним значением в женской выборке из могильника Алтын-Асар 4в – 158,11 см (Население Восточного Приаралья…, 2023. С. 126). Реконструированная по формуле Троттер – Глезер, она составляет 152 см по размерам плечевой кости, 157 и 158 см – по лучевой и локтевой костям, 155 см – по большеберцовой. Но по длине малоберцовой кости (фибулы) реконструированная длина тела достигает лишь 150,5 см, такое расхождение определений по комплиментарным костям голени необычно, но объективно оно отражает заметное укорочение фибулы.

Таблица 1. Морфологическая характеристика скелетных останков женщины из кургана 109 могильника Алтын-Асар 4в

|

Признак*, мм |

Сторона** |

|

|

Правая |

Левая |

|

|

Плечевая кость |

||

|

Наибольшая длина (1) |

279 (290,7) |

– |

|

Общая длина (2) |

271 |

– |

|

Ширина верхнего эпифиза (3) |

45 |

– |

|

Ширина нижнего эпифиза (4) |

56 |

– |

|

Наибольший диаметр середины диафиза (5) |

18 |

– |

|

Наименьший диаметр середины диафиза (6) |

14 |

– |

|

Окружность середины диафиза (7а) |

64 (53,7) |

– |

|

Наименьшая окружность диафиза (7) |

53 |

– |

|

Ширина головки (9) |

33,5 |

– |

|

Длина головки (10) |

38 |

– |

|

Окружность головки (8) |

110 |

– |

Продолжение табл. 1

|

Признак*, мм |

Сторона** |

|

|

Правая |

Левая |

|

|

Лучевая кость |

||

|

Наибольшая длина (1) |

215 (215,8) |

– |

|

Поперечный диаметр (4) |

13,5 |

– |

|

Сагиттальный диаметр (5) |

8 |

– |

|

Наименьшая окружность диафиза (3) |

38 (33,8) |

– |

|

Локтевая кость |

||

|

Наибольшая длина (1) |

235 |

– |

|

Передне-задний диаметр середины (11) |

8 |

– |

|

Поперечный диаметр середины (12) |

12 |

– |

|

Верхний поперечный диаметр (13) |

23 |

– |

|

Верхний передне-задний диаметр (14) |

28 |

– |

|

Бедренная кость |

||

|

Ширина нижнего эпифиза (21) |

— |

65? |

|

Сагиттальный диаметр середины диафиза (6) |

– |

21 |

|

Поперечный диаметр середины диафиза (7а) |

– |

23 |

|

Верхний поперечный диаметр (9) |

— |

21 |

|

Верхний сагиттальный диаметр (10) |

– |

20 |

|

Окружность середины (8) |

– |

67 (72,1) |

|

Большеберцовая кость |

||

|

Наибольшая длина (1а) |

– |

323 (330) |

|

Сочленовная длина (1) |

– |

321 |

|

Ширина верхнего эпифиза (5) |

— |

60 |

|

Ширина нижнего эпифиза (6) |

– |

40 |

|

Сагиттальный диаметр середины (8) |

– |

21,5 |

|

Поперечный диаметр середины (9) |

— |

14 |

|

Сагиттальный диаметр на уровне питательного отверстия (8а) |

– |

25 |

|

Поперечный диаметр на уровне питательного отверстия (9а) |

– |

18 |

|

Окружность середины (10) |

— |

60 |

|

Наименьшая окружность (10b) |

– |

55 (60) |

|

Малоберцовая кость |

||

|

Наибольшая длина (1) |

— |

310 |

Окончание табл. 1

|

Признак*, мм |

Сторона** |

|

|

Правая |

Левая |

|

|

Ключица |

||

|

Длина (1) |

134 |

– |

|

Окружность середины (6) |

28 |

– |

Примечания : * – в скобках номер по Мартину (по: Алексеев, 1966); ** – в скобках приведены средние значения длин и окружностей диафиза трубчатых костей для женщин данной группы.

Итак, в кургане 109 встречены останки молодой женщины с нормальными для той эпохи продольными размерами тела, но с крайне малыми размерами таза необычной формы, анатомическое развитие которого демонстрирует признаки незавершенности. На скелете этой женщины к тому же встречены три другие врожденные аномалии (межмыщелковое отверстие на плечевой кости, аномалии в развитии рукоятки грудины и крестца). По сравнению с женщинами, погребенными в том же некрополе, кости верхней конечности демонстрируют массивность (увеличение диафизарных размеров), а нижней конечности – гра-цилизацию диафизов.

Исходя из особенностей недоразвития вертлужной впадины, следует прежде всего рассмотреть возможность врожденного вывиха бедра, по международной классификации т. н. congenital hip dysplasia, или CHD. Выявлены несколько факторов риска, включающие наследственность, но в том числе и тугое пеленание младенцев. Эта патология намного чаще распространена у девочек. Отмечалось, что врожденный вывих бедра чаще присутствует с левой стороны, как в рассматриваемом случае, хотя и бывает выражен симметрично. В современной клинике выявлена достоверная ассоциация этого состояния с врожденным мышечным сколиозом – congenital muscular torticollis, связанным с наклоном или непроизвольным вращением шеи в сторону ( Waldron , 2021. P. 283). Поскольку предполагаемый вывих бедра не был устранен хирургическим путем, в процессе роста костей таза и бедренной кости произошли компенсаторные изменения. Они выразились в формировании новой суставной поверхности над лишенной функции и уменьшенной в размерах вертлужной впадиной.

Этот неполноценный «сустав», или неоартроз, у женщины из погребения 109 можно видеть в нижней, прилегающей к ацетабулюм, части крыла подвздошной кости, что подтверждает версию врожденного вывиха бедра. Но некоторые дополнительные признаки, выявленные при обследовании этого скелета, позволяют обратиться к другим редким проявлениям скелетной дисплазии. Нормальные продольные размеры тела позволяют отвергнуть большинство диагнозов, обычно ассоциированных с дворфизмом (карликовостью). Однако существует т. н. хондродермальная дисплазия или болезнь Эллиса – ван Кревельда (Ellis – van Creveld disease) (Ibid. P. 273). Она сопряжена с низким ростом, полидактилией (которую невозможно определить исходя из сохранности скелета), редукцией таза и (что наблюдается в нашем случае) с диспропорциональным укорочением малоберцовой кости по сравнению с большеберцовой. Патология вызвана мутацией генов EVC и EVC2.

Могильник Алтын-Асар 4л, погребение 414. Женщина, 25–29 лет.

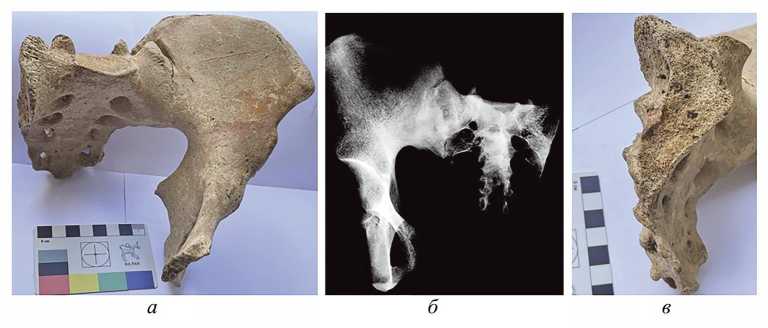

Останки представлены костями скелета (правой плечевой, локтевой, бедренной, большеберцовой). Левая тазовая кость сращена с крестцом (рис. 2). Реконструированная длина тела – 159 см, несколько повышена при сравнении со средними значениями для женщин из джетыасарских некрополей, в том числе у женщин из некрополя Алтын-Асар 4л среднее значение составляло 155,73 см (Население Восточного Приаралья…, 2023. С. 126, 212).

Врожденная форма анкилоза, в отличие от встреченного случая, чаще всего является двусторонним процессом и связана с наличием такого заболевания, как артрогрипоз, этиология которого до сих пор не выяснена окончательно (URL: …). Обнаруженные врожденные патологии развития тазового пояса у двух джетыасарских женщин из могильников Алтын-Асар 4в и 4л должны быть рассмотрены в контексте данных о распространенности некоторых наследственных заболеваний и аномалий скелета, ранее выявленных при тотальном обследовании джетыасарской остеологической коллекции (Население Восточного Приаралья…, 2023. С. 99–113). Мы использовали эти данные для оценки степени генетической преемственности жителей Восточного Приаралья на разных этапах бытования этой культуры, а также при выявлении связей населения, оставившего разные могильники.

В частности, межмыщелковое отверстие – это наиболее распространенный дискретно-варьирующий признак у джетыасарцев, преимущественно встреченный у женщин. В суммарной женской выборке из могильника Алтын-Асар 4в он представлен в 53,3 %, причем в материалах IV–VI вв. у 75 % женщин.

Рис. 2. Могильник Алтын-Асар 4л, погребение 414.

Врожденная аномалия в развитии таза у женщины 25–29 лет а – анкилоз правой тазовой кости и крестца; б – микрофокусная рентгенограмма; в – сочленовная поверхность крестца слева демонстрирует отсутствие срастания с левой тазовой костью

Сакрализация – прирастание позвонков соседних отделов к крестцу – выявлена всего у 29 представителей джетыасарского населения из свыше 640 доступных для изучения погребений. В могильнике Алтын-Асар 4в она имелась у женщины из кургана 110, похороненной в склепе 2-го типа, а также среди погребенных в могильниках Алтын-Асар 4а, б, к, л, м, р, т.

Более информативны данные о встречаемости редчайших аномалий развития – случаев сращения костей предплечья или т. н. радиоульнарного стеноза ( Медникова , 2020; Население Восточного Приаралья…, 2023. С. 103–111). Они позволили выявить генетические связи, неочевидные при рассмотрении антропологического источника, между погребенными в некрополях Алтын-Асар 4л и 4р. Материалы из последнего имеют прямые радиоуглеродные даты, свидетельствующие о совершении захоронений в конце VI – первой четверти VII в.

Встречаемость других признаков, таких как несращение дуг элементов крестца или spina bifida, также сближают погребенных в могильниках Ал-тын-Асар 4л и 4р. Первая группа – более ранняя и, по-видимому, изначально более эндогамная, о чем говорит в том числе завышение частоты встречаемости остеом (доброкачественных костных новообразований) на своде черепа у мужчин. Не исключено, что люди, похороненные в некрополях Алтын-Асар 4л и 4р, выделялись социальным статусом на фоне погребенных в других алтын-асарских могильниках. Только в этих выборках встречены останки пожилых людей, и продолжительность жизни женщин в группе Алтын-Асар 4л была повышена. Примечательно, что недавно была выявлена большая морфологическая близость мужчины из кокэльского могильника Азас 1 в Туве с носителями джетыасарской культуры из могильника Алтын-Асар 4л ( Медникова и др. , 2023а).

Нельзя не упомянуть и о встреченных при подробном обследовании дже-тыасарской антропологической коллекции проявлениях метастатического рака – в могильниках Алтын-Асар 4б, и, л, р; Косасар 2 ( Медникова и др. , 2023б; Население Восточного Приаралья…, 2023. С. 142–154). С разной степенью достоверности эти случаи были диагностированы как множественная миелома, которая также может демонстрировать наследственную предрасположенность.

Наконец, впервые выявленные врожденные палеопатологии у женщин из могильников Алтын-Асар 4в и 4л, представленные в данной публикации, можно отнести к числу редких.

Как отмечалось выше, в свете современных представлений, джетыасарская археологическая культура была создана пришлыми племенами, не имевшими генетической связи с предшествующим населением этого региона (Население Восточного Приаралья…, 2023. С. 179). Благодаря анализу соотношения изотопов стронция нам даже удалось выделить несколько мигрантов первого поколения из разных геохимических локаций, погребенных по «типично дже-тыасарскому» обряду в могильниках Алтын-Асар 4б, в, м; Косасар 2 (Там же. С. 159). По данным антропологического источника, часть палеопопуляции Восточного Приаралья была сформирована переселенцами из Центральной Азии (Тувы, Северо-Западной или даже Внутренней Монголии). Это касается погребенных в могильниках Косасар 2, Алтын-Асар 4в, меньше – Алтын-Асар 4л).

Также, по данным археологии ( Левина , 1996. С. 61–67), в некрополях Косасар 2 и Алтын-Асар 4в, к, т подавляющее большинство или отдельные захоронения обладали инокультурными чертами.

Таким образом, можно констатировать, что редкие врожденные патологии и аномалии в джетыасарских материалах чаще встречены у потомков мигрантов из Центральной Азии, что указывает на их консолидированность и практику эндогамии.

Заключение

Исследование миграционных моделей в контексте социокультурной адаптации – актуальное направление междисциплинарных археологических исследований. Юго-Восточное Приаралье, где на протяжении I тыс. н. э. доминировала джетыасарская археологическая культура, может служить полигоном для изучения процессов консолидации и дифференциации социума, образованного разными мигрантными потоками.

Изучение антропологических материалов позволяет понять, что, несмотря на предпосылки к смешению среди обитателей Джетыасарского урочища, сохранялась генетическая преемственность и узкий круг брачных связей для определенной части населения, по всей видимости, принадлежавшей к влиятельным кланам. И данные археологии, и данные антропологии свидетельствуют, что практика эндогамии могла быть особенно распространена среди пришельцев из Монголии и Тувы и их потомков. Об этом говорит встречаемость редких наследственных патологий.

Микрофокусная рентгенография была выполнена с использованием приборной базы ЦКП для археометрических исследований при ИА РАН на оборудовании производства ЗАО Элтех-Мед, система визуализации Продис.Скан.