О реставрации музейных предметов из необожженной глины

Автор: Малачевская Е.Л., Гордюшина В.И., Иванова А.И.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 3 (7), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы консервации артефактов, изготовленных из необожженной глины. Описаны причины, вызывающие разрушение таких предметов. Приведена краткая история поисков подходящего укрепляющего состава для сохранения лёссовых артефактов и результат выбора этих материалов крупнейшими музеями, обладающими такими коллекциями. Изложена работа, проведенная в лаборатории химико-технологических исследований ГОСНИИР по поиску оптимального материала для укрепления подобных предметов. За основу укрепляющего состава был взят полиэтиленгликоль (ПЭГ-1500) как наиболее глубоко и равномерно проникающий в лёссовый слой объем. Для увеличения прочности ПЭГ-1500 была проведена его модификация различными полимерами: метилцеллюлозой, акриловым сополимером и поливинилбутиралем. В качестве модельных образцов использовались фрагменты живописи на лёссовом основании из раскопов Средней Азии. У образцов определяли глубину пропитки, изменение твердости, изменение цвета. В результате были отобраны два укрепляющих состава на ПЭГ-1500: с акриловым сополимером и поливинилбутиралем. Они использовались для образцов разной степени разрушения. Рассмотрены случаи укрепления лёссовых объемов с наличием красочного слоя и без него. Отработана методика очистки образцов с разной степенью плотности. Приведена таблица глубины проникания и укрепляющего действия консолиданта в зависимости от прочности глиняной основы и наличия красочного слоя.

Необожженная глина, укрепляющий состав, консервация, полиэтиленгликоль, метилцеллюлоза, акрилат, поливинилбутираль

Короткий адрес: https://sciup.org/170200482

IDR: 170200482

Текст научной статьи О реставрации музейных предметов из необожженной глины

Консервация музейных предметов из глины – сложная проблема, которая десятилетия стоит перед музейными хранителями.

Глины – это осадочные горные породы. Лёссовые породы представляют собой глинистые грунты, состоящие из двух фракций: пылеватой (0,05–0,005 мм) и глинистой (менее 0,005 мм). В типичных лёссах преобладают пылеватые фракции (пыль). Лёсс – это тонкозернистая осадочная карбонатсодержащая порода светложелтого или серо-желтого цвета.

Лёсс характеризуется низкими значениями плотности и высокой пористостью. В его минералогическом составе преобладает кварц, присутствуют карбонаты и возможен ортоклаз. Лёссовидные суглинки – породы, близкие к лёссу, отличаются от них меньшей пористостью; окраска – от желто-бурого до красновато-бурого цвета. Лёсс плохо пропускает воду, обладает малой гидрофильностью, что обуславливает у него практически полное отсутствие набухания при увлажнении. Его прочность резко снижается при насыщении водой, вплоть до быстрого размокания образцов небольшого размера1.

В лёссовых породах содержатся карбонаты и водорастворимые соли. Поэтому при повышении влажности в музеях соли начинают движение в объеме лёссового артефакта, что приводит к его растрескиванию и разломам. Как правило, именно так разрушаются клинописные таблички. В постоянно поддерживаемых стабильных температурно-влажностных условиях таблички сохраняются хорошо (например, огромная коллекция в Британском музее). Чувствительны артефакты из лёсса и к механическим воздействиям.

Лёсс, из которого изготовлены среднеазиатские артефакты, – это тонкодисперсная глина. Материал этот обладает неоднородной, слоистой структурой, что вызывает дополнительные сложности при его укреплении.

Артефакты указанной природы часто сохраняют засоленность и растрескиваются при воздействии соляных кристаллов. При изменениях влажности в хранилище этот процесс интенсифицируется. Сотрудник ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря А. Я. Мазина в соавторстве с С. В. Соколовым (Всероссийский институт минерального сырья) провели анализ глиняных табличек из Шумера (конец III тыс. до н.э.) и сфотографировали под увеличением высолы в виде почкообразных агрегатов белого цвета (коллекция ГМИИ им. А. С. Пушкина). Рентгенофлуоресцентным спектральным анализом в высолах определены калий, кальций, сера. Кроме того, исследователи провели определение набора слагающих минералов табличек из разных раскопов Шумера и сделали вывод, что глины всех образцов характеризуются почти единым набором минералов2.

Таблички из необожженной глины разрушаются даже в музейных условиях. В XIX веке было найдено огромное количество таких табличек, большинство из них хранится в Британском музее.

Многочисленные опыты удаления солей из подобных предметов показали, что вымачиванием в дистиллированной воде можно удалить соли не менее быстро, чем электродиализом, избежав при этом вредного для росписей разогрева3. На практике довольно часто делается бумажная пульпа из фильтровальной бумаги, которая смачивается дистиллированной водой и в таком виде накладывается на артефакт для извлечения солей. Растворимые соли мигрируют из предмета в пульпу.

По опубликованным итогам работ ведущих музеев мира можно сделать следующие выводы об упомянутых процессах:

-

• при проведении работ по консервации артефактов хорошо отработан метод температурной обработки необожженных предметов из глины, но он меняет их химическую природу и физико-химические свойства, тем самым искажая их аутентичность;

-

• при консервации подобных предметов консолидантами основным критерием результата пропитки служит степень заполнения пор укрепляемого предмета. Для надежного укрепления достаточна степень их заполнения на величины от 25 до 39%.

Для консервации необожженных табличек были исследованы натуральные и синтетические продукты. Из природных испытывались воски и растительные клеи (вишневый, гуммиарабик, декстрин, даммара). Практика реставрации показала их полную непригодность. Началось опробование синтетических продуктов. Вначале применяли клеи марок БФ-4, ПВА, недостатки которых показали их неприменимость для данной цели. В Германии для укрепления табличек долго использовали нитрат целлюлозы, который тоже со временем проявил свою непригодность. Затем началось применение ПБМА, который до сих пор остается в арсенале реставраторов, несмотря на некоторые недостатки. Параллельно исследовались материалы всех классов полимеров, производившихся промышленностью.

В конечном результате в нашей стране при реставрации живописи на лёссовом основании и глиняной скульптуры используются акриловый полимер ПБМА (Государственный Эрмитаж)4 и акриловый сополимер БМК-5 (ГОСНИИР)5. В Германии (берлинский Музей Передней Азии) для этих целей применяют акриловые сополимеры Paraloid B-72 и B-44, а также Mowital B-30 (поливинилбутираль). В Лувре для укрепления глиняных табличек используется кремнийорганическое соединение на основе этилсиликата – аналог Wacker OH под маркой Silres BSOH6.

В нашей статье7 представлена более подробная информация о применяемых материалах для укрепления артефактов из необожженной глины. Этот процесс осложняется следующим. Глина в процессе сушки изготовленного предмета становится очень плотной и пропитать укрепляющим составом на глубину, даже деградированную со временем структуру, очень сложно. Кроме того, необожженный лёсс подвергается набуханию и разрушению под воздействием воды и многих полярных растворителей, которые используются для очистки от загрязнений и приготовления растворов консолиданта. Красочный слой на поверхности лёсса также подвержен воздействию растворителей и в зависимости от плотности в той или иной степени препятствует проникновению укрепляющего состава вглубь предмета. Следовательно, первостепенной и необходимой стадией любого консервационно-го процесса является оценка физических свойств консервируемых объектов и влияния растворителей на их сохранность. На основе полученных экспериментальных данных выбираются моющие составы, консолидант, растворитель, концентрации рабочих растворов, метод укрепления, технологические параметры и последовательность проведения операций по консервации археологического предмета.

С целью разработки базовой методики укрепления археологических предметов из необожженного лёсса с красочным слоем работа проводилась в следующих направлениях:

-

• отбор образцов разной степени разрушения лёсса с остатками красочного слоя, визуальное обследование, оценка их физических свойств и твердости поверхностных слоев;

-

• оценка влияния растворителей на степень разрушения лёсса и красочного слоя;

-

• выбор моющих составов для удаления поверхностных загрязнений;

-

• выбор консолидантов для укрепления археологического лёсса;

-

• выбор метода и разработка последовательности технологических операций по укреплению археологического лёсса.

Для выполнения поставленной задачи были отобраны образцы лёсса с сохранившимися участками красочного слоя и без него: из раскопов Средней Азии, хранящихся в отделе монументальной живописи нашего института и фрагменты глиняных табличек из Древнего Шумера, предоставленных ГМИИ им. А. С. Пушкина.

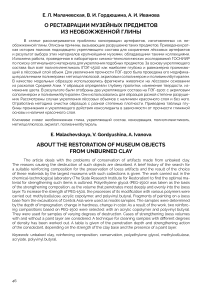

В неполном объеме пробы лёсса, отобранные с конкретных археологических объектов, представлены на ил. 1, 2.

Илл. 1.

Фото образцов из Кара-Тепе.

Илл. 2.

Фото образцов из Топрак-Кала.

Плотность в воздушно-сухом при Т=20±2ºС (ρв.с., г/см3) и абсолютно сухом состоянии (ρо, г/см3), влажность (wв.с., %) и пористость (П, %) лёсса определялись на отобранных образцах по стандартным методикам. Твердость поверхностных слоев оценивалась с помощью твердомера (DUROMETD) марки MODEL HBA-100-0. Стойкость лёсса к растворителям изучалась в воде, 50% и 80% этаноле. Бензин использовался для определения пористости лёсса и оценки стойкости его в углеводородных растворителях.

В результате визуального обследования образцов и лабораторных исследований свойств лёсса было отмечено, что разрушение крупных проб лёсса на фрагменты происходит по трещинам и расслоениям, практически все испытуемые фрагменты (образцы) имеют сравнительно высокую плотность, низкую пористость, порошащую поверхность и нестойкость к полярным растворителям. В течение суток пребывания в воде лессовые образцы разрушаются на мелкие кусочки, в этаноле (50% и 80%) сохраняют форму, но при извлечении из спирта также распадаются на фрагменты разных размеров. Устойчивость лёсса к разрушению в 80% спирте значительно выше, чем в 50%; более плотные образцы лёсса в 80% спирте сохраняются без разрушения в течение 5 суток. Поскольку глубина пропитки кон-солидантом существенно зависит от прочности глиняной основы, площади и степени разрушения красочного слоя на укрепляемой поверхности, все образцы были условно разделены на группы (cерии) по параметрам:

-

{ 1}– глиняная основа образцов – средней прочности, площадь красочного слоя – не более 50% от общей укрепляемой площади, плотность образцов: 1.32 – 1,46 г/см;

-

{ 2}– глиняная основа образцов – прочная, площадь красочного слоя не меньше 70%, плотность образцов: 1,57 – 1,86 г/см;

-

{ 1-2} – образцы по прочности и площади красочного слоя занимают промежуточное место между сериями образцов {1} и {2}.

С учетом экспериментальных данных, полученных при изучении физических свойств лёсса и стойкости его к растворителям, осуществлялся выбор моющих составов и растворителей консолиданта.

Очистка от загрязнений поверхности образцов проводилась водой, водными или водно-спиртовыми растворами 1% полиэтиленгликоля марки ПЭГ-1500 (ПЭГ использовался в качестве ПАВ).

В результате проведенного эксперимента был разработан методический подход по очистке от загрязнений поверхностного слоя лёсса в зависимости от степени его разрушения, загрязнения и наличия красочного слоя:

-

• загрязнения с плотного красочного слоя лёсса удаляются тампонами, увлажненными водой или спирто-водными растворами ПЭГ-1500;

-

• загрязнения с рыхлого красочного слоя удаляются аналогичным способом, но предварительно поверхность образца однократно обрабатывается кремнийорганическим гидрофобизатором марки Разакора (5% раствор в гексане).

Водные или водно-спиртовые растворы моющих средств с предварительной обработкой или без обработки Разакором выбираются в зависимости от степени и характера загрязнения красочного слоя, а также стойкости его к растворителям.

При выборе консолидантов для укрепления археологического лесса руководствовались следующими требованиями:

-

• укрепляющий полимерный материал должен иметь низкое поверхностное натяжение для того, чтобы его растворы глубоко проникали в низкопористую плотную структуру лёсса;

недопустимо использовать консолиданты, в которых в процессе удаления растворителя создается высокий уровень внутренних напряжений, что приводит к разрушению пропитанного предмета в процессе и после сушки;

-

• для приготовления растворов консолиданта необходимо использовать растворитель, который в наименьшей степени способствует размыванию и разрушению лёсса;

-

• пропитка леса консолидантом не должна изменять цветовую гамму и фактуру предмета.

Вышеуказанным требованиям в большей степени отвечают такие консо-лиданты, как полиэтиленгликоли. Они, благодаря своим уникальным свойствам, не одно десятилетие применяются в реставрационной практике для консервации археологической древесины и других предметов с пористой структурой – как мокрых, так и сухих.

Из класса полиэтиленгликолей, в качестве консолиданта, в лаборатории химико-технологических исследований ГОСНИИР широко используется полиэтиленгликоль марки ПЭГ-1500. Данный полимер имеет низкое поверхностное натяжение, растворы его низковязки и способны глубоко проникать в пористые структуры. ПЭГ-1500 характеризуется высокой химической стойкостью. Существенное преимущество ПЭГ-1500 и его водных и водно-спиртовых растворов состоит в том, что они экологически безопасны в сравнении с другими материалами, используемыми в реставрации.

Однако следует отметить, что ПЭГ-1500 – это низкоплавкое (Тплавления = 43… 48ºС) воскоподобное вещество, при комнатной температуре хорошо растворимое в воде, спирте и некоторых органических растворителях. С повышением температуры растворимость резко увеличивается. Поэтому несоблюдение температурно-влажностного режима хранения законсервированных экспонатов может привести к нестабильности по влажности и прочности поверхности предметов, укрепленных ПЭГ-1500. Кроме того, в ряде случаев, особенно для сильно деструктированной пористой структуры, при оптимальном введении ПЭГ не всегда удается достичь положительных результатов по упрочнению предмета после его консервации. Улучшение адгезионных и прочностных свойств, повышение стойкости к воздействию температуры и влаги, а также температуры плавления составов на основе ПЭГ-1500 позволяет решать проблемы с материалами, используемыми в качестве консолидантов.

Известно, что целенаправленное изменение свойств полимера может быть достигнуто посредством химической или структурной модификации данного материала. Решение поставленной задачи становится возможным при введении в состав ПЭГ-1500 небольших количеств веществ иной химической природы.

Для модификации ПЭГ-1500 нами использовались метилцеллюлоза (МС) марки МС-100, поливинилбутираль марки «ПВБ клеевой» и полимерная основа акриловой дисперсии марки АК-211 (слой дисперсии сушился до прозрачной пленки, после чего безводный акрилат растворялся в спирте). В некоторые составы для предотвращения появления плесени к водным растворам консолиданта была добавлена борная кислота.

Составы для укрепления археологического лёсса:

-

1. 2% водный р-р ПЭГ-1500+1% борной кислоты;

-

2. 2% водный р-р ПЭГ-1500/МЦ-100 = 99,8/0,2 масс+1% борной кислоты;

-

3. 2% водно-спиртовой р-р ПЭГ-1500 в растворителе: этанол/вода = 80/20 масс.;

-

4. 2% водный р-р ПЭГ-1500/МЦ-100 = 99,8/0,2 масс.;

-

5. 2% водный р-р ПЭГ-1500/МЦ-100 = 99,5/0,5 масс.;

-

6. 5% ПЭГ-1500/АК-211 = 9/1 масс в растворителе ИПС/этанол/вода = 50/47, 5/2,5 масс;

-

7. 5% ПЭГ-1500/МЦ-100 = 99,8/0,2 масс. в 94% этаноле;

-

8. 10% ПЭГ-1500/МЦ-100= 99,5/0,5 масс. в растворителе: этанол/вода = 9/1 масс.;

-

9. 10% ПЭГ-4000/ПВБ = 9/1 масс. в растворителе: этанол/вода = 8/2 масс.;

-

10. 5% ПЭГ-1500/МЦ-100 = 99,5/0,5 масс. в растворителе этанол/вода = 9/1 масс.;

-

11. 10% ПЭГ-1500/ПВБ = 9/1 масс. в растворителе этанол/вода = 8/2 масс.;

-

12. 5% ПЭГ-1500/ПВБ = 9/1 масс. в растворителе этанол/вода = 8/2 масс.;

-

13. 5% ПЭГ-1500/МЦ-100 = 9/1 масс. в растворителе этанол/вода = 2/8 масс.;

-

14. 2% раствор метилцеллюлозы в воде марки МЦ-100;

-

15. 5% ПЭГ-1500/ПВБ = 8/2 масс. в растворителе этанол/вода 9,5/0,5 масс.;

-

16. 10% ПЭГ-1500/ПВБ = 8/2 масс. в растворителе этанол/вода 9,5/0,5 масс.;

-

17. 2% раствор метилгидроксиэтилцеллюлозы марки Tylose MHЭЦ 1000.

Технология укрепления археологического лёсса отрабатывалась на основании лабораторных исследований и опыта работ по консервации и реставрации памятников истории и культуры. Было принято решение:

-

• пропитку лёсса спиртовыми или водно-спиртовыми растворами консоли-данта проводить методом «мокрым по мокрому»;

-

• пропитку лёсса водными модифицированными растворами ПЭГ-1500 проводить методом «мокрым по мокрому» с предварительной однократной обработкой поверхности 5% раствором Разакора в гексане.

Пропитка лёсса проводилась обработкой укрепляющим составом горизонтальной поверхности образца. Для того чтобы поверхность была смочена до насыщения, но не происходило стекание раствора по боковым граням образца, консо-лидант наносился в основном на центральную часть обрабатываемой поверхности в соответствующем количестве. После пропитки образец прикрывался негерметичным колпаком или пленкой для того, чтобы консолидант проникал в структуру глины, а не концентрировался на поверхности за счет быстрого испарения растворителя. Последующая пропитка проводилась сразу же после впитывания раствора поверхностью. Насыщение образцов укрепляющим составом осуществлялось до максимально возможной глубины проникновения раствора. После каждой пропитки фиксировалось количество (мл) израсходованного раствора, замерялась высота смоченной боковой поверхности образца, рассчитывался расход укрепляющего состава на единице площади обработанной поверхности в мл (Vра-ра /Sобразца, мл/дм2) и граммах полимера (mполимера/Sобразца, г/дм2), фиксировалось время впитывания раствора поверхностью. На ряде образцов вначале использовались низкоконцентрированные растворы консолиданта, затем более высоконцентрированные.

Для сравнения эффективности укрепления необожженной глины вышеуказанными составами использовались образцы лёсса с максимально одинаковыми показателями по плотности глиняной основы и прочности красочного слоя (одной группы). После анализа полученных экспериментальных данных отбирались наиболее эффективные составы. Дальнейшая работа по укреплению лёсса выбранными консолидантами проводилась на образцах других групп (серий).

Эффективность укрепляющих составов оценивалась ориентировочно по глубине смачивания боковых поверхностей образца в процессе пропитки, изменению цвета и твердости укрепленной поверхности, а также глубине пропитки лесса после сушки.

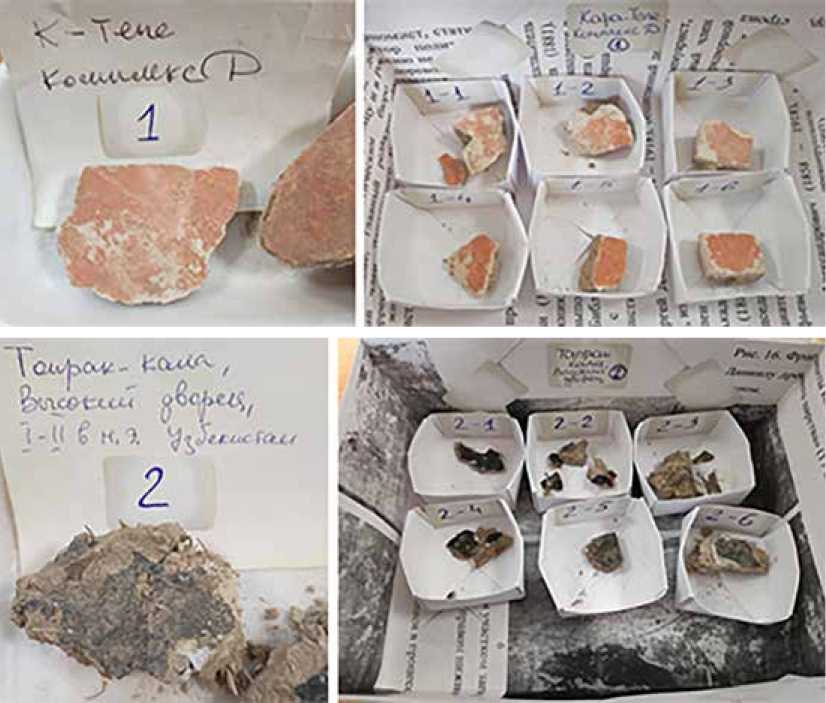

Попытка оценить глубину проникновения растворов консолиданта с помощью органических красителей не увенчалась успехом, так как в процессе пропитки образцов окрашенным консолидантом краситель концентрировался на поверхности, не проникая в структуру лёсса. Отрицательный результат был получен также при определении укрепленных и не укрепленных участков лёсса с помощью электронных микрофотографий. В сложной глиняной структуре невозможно было определить границы более плотной области. На ил. 3 представлены микрофотографии участка образца – до и после укрепления – модифицированным метилцеллюлозой ПЭГ-1500 (состав 8).

Илл. 3.

Электронные фотографии образа необожженной глины:

а – до укрепления;

б – после укрепления 10% раствором ПЭГ-1500/МЦ-100= 99,5/0,5 масс. в 90% этаноле (состав 8)

В результате проведения поисковых работ была разработана методика оценки глубины пропитки укрепленных образцов с использованием силиконового масла. Силиконовое масло – это гидрофобный, не испаряющийся жидкий полимер, обладающий низким поверхностным натяжением, благодаря чему хорошо проникает в пористые структуры. Этот продукт не вызывает разрушения необожженной глины.

По данной методике глубина пропитки образцов необожженной глины после сушки определялась по следующей схеме:

-

• боковая поверхность (одна или две) образца стачивалась ~ на 10 мм при помощи наждачного круга ( чтобы не внести ошибку по глубине пропитки из-за бокового эффекта смачивания при пропитке). Стачивание боковых поверхностей образцов было вызвано тем, что хорошо укрепленный (прочный) лёсс с трудом распиливался, в то время как слабые образцы легко рассыпались на крупные фрагменты при воздействии режущего инструмента (лобзика);

-

• выровненная плоская поверхность образца прижималась к многослойной фильтровальной бумаге, пропитанной силиконовым маслом. Скорость

впитывания силиконового масла зависит от значений пористости, поэтому через 30 – 60 мин. (определяется величиной плотности глины) участки без консолиданта высветлялись до цвета исходного образца, а пропитанные консолидантом оставались темными. Граница между светлыми и темными областями четко просматривалась и сохранялась без изменений в течение длительного времени (сутки, месяцы). Со временем укрепленная часть образца слегка высветлялась за счет частично сохранившейся пористости, при этом скорость изменения цвета определялась содержанием полимера в данной области образца;

-

• по темным участкам оценивалась глубина пропитки глины.

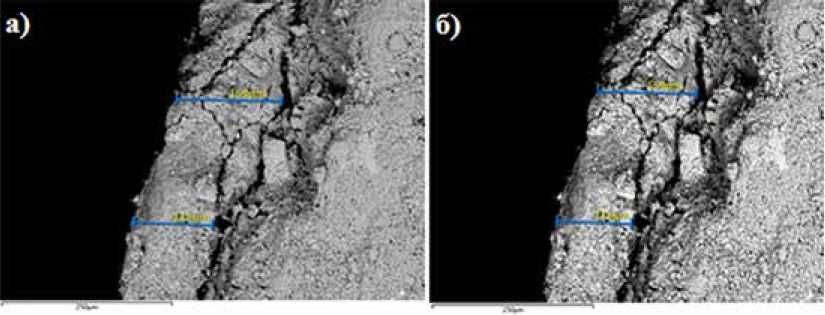

В качестве примера ( ил. 4 ) представлены образцы (20, 21) необожженной глины, укрепленные составом 15 (5% ПЭГ-1500/ПВБ = 8/2 масс. в 95% этаноле). Глубина пропитки консолидантом оценивалась по вышеуказанной методике. На данных фото четко просматривается граница пропитки образца 20 с красочным слоем и укрепление на всю глубину без красочного слоя образца 21.

Илл. 4.

Распределение консолиданта по глубине пропитки образцов необожженной глины: а – с красочным слоем (обр. 20);

б – без красочного слоя (обр. 21)

Результаты эксперимента по укреплению необожженной глины различными составами консолиданта были сведены в таблицу. В качестве примера представлены результаты исследования укрепляющего эффекта и глубины пропитки образцов 20 (прочность образца группы {2}) и 21 (прочность образца группы {1-2}). Образцы пропитывались составом 15. Из данных таблицы следует, что прочный образец лёсса с красочным слоем (обр. 20) из проб Тапрак-Кала ([2]) укреплен не на всю глубину ( табл. 1, столбец 13; ил. 4 а ). Впитывание раствора консолиданта на красочном слое примерно в 2,5 раза медленнее, чем на участках глины, не защищенных красочным слоем. Неравномерное распределение консолиданта по глубине пропитки связано с тем, что прочный красочный слой, занимающий большую площадь (70–80%) обрабатываемой поверхности, препятствовал проникновению раствора полимера вглубь структуры. Цвет красочного слоя после укрепления образца не изменился, твердость повысилась на 5–11%. Образец 21 средней прочности лёсса без красочного слоя, пропитанный тем же составом, укреплен на всю глубину. Время впитывания раствора после каждой пропитки незначительное (10–15 сек.), укрепленная поверхность не пылит, цвет не изменился, твердость повысилась на 13–25%. Из приведенных данных следует, что время впитывания раствора кон-солиданта в глину образца 20 и участки глины без красочного слоя образца 21 составляет 10–15 сек. Следовательно, при выбранном консолиданте время и глубина пропитки лёсса в большей степени зависят от наличия красочного слоя, чем от глиняной основы, незначительно отличающейся по прочности ({2} и {1-2}).

Т аблица 1 . Проникающая и укрепляющая способность консолидантов в зависимости от прочности глиняной основы и наличия красочного слоя

|

№ п/п |

№ обр. |

Место отбора проб* |

Характеристика образцов |

Пропитка консолидантом |

Время впитывания раствора, сек. |

Твёрдость по верхности, ед. |

Глубина пропитки после сушки, мм |

Примечания |

|||||

|

Консо-лидант |

Число пропиток |

Расход |

Высота смачивания боковой стенки, мм |

||||||||||

|

Vра-ра /S, мл/дм2 |

mполим/S, г/дм2 |

До пропитки |

После пропитки |

||||||||||

|

1 |

20 |

[2] |

Прочность {2}, красочный слой ≈ 70–80% от S , образца белого цвета, прочный. hобр.=16–27 мм, Sобр.=12 см2 |

(15) |

5 |

14,2 |

0,6 |

≈ 2 мм |

5-я пропитка 10–20 сек. |

81–93 |

90–98 |

5–20 мм – один участок, 8–18 мм – другой участок |

Упрочнение образца очень высокое, но неравномерное по глубине из-за наличия большой площади красочного слоя. Цвет обработанной поверхности после пропитки и сушки не изменился. |

|

10 |

24,2 |

1,0 |

6–10 мм |

10-я пропитка ≈ 20 сек. |

|||||||||

|

15 |

38,3 |

1,6 |

10–15 мм |

15-я пропитка ≈ 15–20 сек. на глине. До 40–50 сек. на красочном слое |

|||||||||

|

18 |

50,0 |

2,1 |

12–18 мм |

18-я пропитка: -//– |

|||||||||

|

2 |

21 |

[1] |

Прочность {1-2}, hобр.=10–26 мм, Sобр.=7,5 см2 Без красочного слоя |

(15) |

5 |

34,7 |

1,4 |

2–3 мм |

5-я пропитка 10–15 сек. |

70–83 |

88–94 |

До 26 мм |

Без красочного слоя образе очень хорошо и равномерно укрепился на всю глубину пропитки. Цвет обработанной поверхности после пропитки и сушки не изменился. |

|

10 |

68 |

2,8 |

7–15 мм |

10-я пропитка 10–15 сек. |

|||||||||

|

15 |

100 |

4,1 |

15–25 мм |

15-я пропитка ≈ 15 сек. |

|||||||||

[1] – Кара-Тепе; [2] – Тапрак Кала

Сводная таблица по результатам исследования влияния модифицированных составов на укрепление, время и глубину пропитки образцов из необожженной глины в полном объеме представлена в отчете8.

Из результатов проведенной исследовательской работы следует, что укрепляющий эффект, глубина и время пропитки необожженной глины, пропитанной растворами консолидантов, зависит от состава растворов, модифицированных ПЭГ-1500, их концентрации и расхода, степени разрушения глиняной основы, наличия красочного слоя, степени его деструкции и площади на укрепляемой поверхности. Изменения цвета образцов глины с красочным слоем и без него после их укрепления изучаемыми составами не наблюдалось.

Сравнительный анализ консолидантов показал, что укрепление образцов глины растворами модифицированного метилцеллюлозой ПЭГ-1500 при большом расходе консолиданта и его высокой проникающей способности практически не происходит. Хороший укрепляющий эффект на образцах глины разной плотности наблюдается при использовании составов ПЭГ-1500, модифицированных поливинилбутиралем (ПВБ) и акрилатом.

На основе проведенной работы можно сделать следующие выводы:

-

• растворы на основе ПЭГ-1500, модифицированные поливинилбутиралем, при любых соотношениях компонентов и концентрациях растворов хорошо укрепляют образцы без красочного слоя и равномерно проникают на всю их глубину. При этом время впитывания раствора не более 10 – 20 сек. Степень укрепления образцов повышается с увеличением концентрации раствора и содержанием ПВБ в консолиданте;

-

• в красочный слой на поверхности образца указанные растворы практически не проникают и впитываются только на участках без красочного слоя. Этим и объясняется неравномерность распределения консолиданта по глубине объема глины ( ил. 4 ; обр. 20);

-

• время впитывания раствора на участках с красочным слоем может достигать нескольких минут, что зависит от концентрации раствора, содержания ПВБ в его составе, степени деструкции красочного слоя и площади занимаемой поверхности;

-

• при использовании состава, модифицированного акриловым сополимером, были получены положительные результаты по укреплению археологического лёсса.

Реставраторы ГМИИ имени А. С. Пушкина О. С. Шашлова и О. И. Алёхина подтвердили положительные свойства ряда консолидантов, испытав их на обломках лёссовых артефактов.

Список литературы О реставрации музейных предметов из необожженной глины

- Иванова А. В. Укрепление фрагментов живописи на лессовой основе сополимером БМК-5 // Сообщения / Всесоюзная центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей. №28. 1972. С. 112-116.

- Результаты исследований табличек из Шумера: Отчет / ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря; исполн.: А. Я. Мазина, С. В. Соколов. М., 2015 // Архив ГМИИ имени А. С. Пушкина.

- Соколовский В. М., Виноградова В. П. Применение фторлона Ф-42Л при реставрации росписей из Шахристана // Художественное наследие. №1 (31). 1975. С. 52-62.

- Костров П. И. Реставрация древней монументальной живописи на лессовой штукатурке и расписной лессовой скульптуры // Сообщения / Всесоюзная центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей. №1. 1964. С. 76-105.

- Реставрационные паспорта, поданные в комиссию Минкультуры России по аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия в области реставрации культурных ценностей / исполн.: О. С. Викторова, Р. А. Казимирова. 2021 г. // Архив Государственного Эрмитажа.

- Tiennot M., Bourgès A., Mertz J.-D. Clays, archaeological tablets and ethyl silicate: evaluation of the consolidation mechanisms // ICEM 16th International Conference on Experimental Mechanics, Cambridge, England, 7-11 July, 2014. P. 8-12.

- Gutschow C. Methoden zur Restaurierung von ungebrannten und gebrannten Keilschrifttafeln - Gestern und Heute // Gestern und Heute. Gladbeck: PeWe-verlag. B. 22. 2012. S. 31, 52-54, 61-65.

- Малачевская Е. Л., Гордюшина В. И., Иванова А. И. Международный опыт консервации артефактов из глины // Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение. Art Heritage. Research. Storage. Conservation. № 2. 2022. С. 18- 30. - URL: https://journal-gosniir.ru/ru/archive/2023-2/ (дата обращения: 11/08/2023).

- Разработка укрепляющего состава для консолидации деструктированной глиняной скульптуры музейного хранения: Отчет о НИР / ФГБНИУ "ГОСНИИР": исполн.: Е. Л. Малачевская, В. И. Гордюшина, А. И. Иванова. М., 2022.