О роли аксоплазмы блуждающего нерва при постнатальном становлении дыхания у кроликов

Автор: Ефремов Г.Г.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 2 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

Оценивали динамику показателей деятельности органов дыхания у кроликов разного возраста в обычных условиях и при блокаде тока аксоплазмы в волокнах блуждающего нерва. Обсуждается механизм становления дыхания в постнатальном онтогенезе кроликов, обусловленный притоком аксоплазмы по нервным волокнам.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133054

IDR: 142133054 | УДК: 636.92:591.42

Текст научной статьи О роли аксоплазмы блуждающего нерва при постнатальном становлении дыхания у кроликов

Необходимость изучения нейрогуморальных механизмов регуляции структурно-функционального становления органов дыхания в постнатальный период объясняется тем, что эти органы в значительной степени обеспечивают развитие организма и подвергаются экстремальным нагрузкам. Оценка роли отдельных звеньев единой нейрогуморальной регуляторной системы в обеспечении развития легких необходима для разработки методов коррекции деятельности органов и повышения устойчивости животных к изменяющимся условиям среды. По мнению ряда авторов, в нервной клетке синтезируются нейротрофические факторы, которые с током аксоплазмы поступают к окончаниям нервных волокон, воздействуют на клетки-мишени, стимулируют митотическое деление клеток, синтез ДНК и РНК, различных белков, результатом чего является рост и дифференцировка тканей (1-5).

В связи с этим в задачу наших исследований входила оценка роли аксоплазмы в волокнах блуждающих нервов при становлении дыхания у кроликов в постнатальном онтогенезе.

Методика . Объектом исследования служили две группы кроликов породы бабочка в возрасте 15-120 сут: I — контроль, II — опыт (соответственно 10 и 14 гол.). У животных опытной группы в 10-суточном возрасте блокаду тока аксоплазмы по волокнам блуждающих нервов вызывали воздействием колхицина по методу Волкова с соавт. (6). Для этого животных под наркозом фиксировали брюшком вверх, разрезали кожу по средней линии шеи и отделяли участок блуждающего нерва длиной 1 см, который помещали в чашечку, оформленную в операционной ране из вазелина и полиэтиленовой подложки; в последнюю заливали 30 мМ раствор колхицина, приготовленный на среде Рингера, который через 30 мин после начала аппликации удаляли вместе с чашечкой; мышцы и кожную рану зашивали шелком. Заживление раны в основном происходило по первичному натяжению.

Для оценки функционального состояния органов дыхания определяли частоту дыхательных движений, дыхательный и минутный объемы легких, концентрацию кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе при помощи масочного метода; для сбора выдыхаемого воздуха использовали мешочек из тонкой резины. Объем выдыхаемого воздуха определяли сухим портативным спирометром, газовый состав — при использовании аппарата Холдена по методике Битюкова с соавт. (7). Статистический анализ проводили при использовании программы MS Excel 97, оценку достоверности — по критерию Стьюдента.

Результаты . У кроликов I группы (контроль) в возрасте 15, 30 и 45 сут частота дыхательных движений за 1 мин составляла соответственно 61,0 ± 4,4; 73,1 ± 0,4 и 58,3 ± 0,7. Постепенное снижение этого показателя наблюдалось до 4месячного возраста. У животных II группы (опыт) частота дыхательных движений в возрасте 15 сут была на 4,3 % выше, в возрасте 45 и 60 сут — практически такой же, как в I группе, а в последующие возрастные периоды — на 4,1-7,7 % ниже.

У животных I группы в возрасте 15, 30, 45, 60, 90 и 120 сут дыхательный объем составлял соответственно 0,19 ± 0,01; 0,34 ± 0,01; 2,41 ± 0,02; 6,92 ± 0,03;

16,25 ± 0,01 и 34,11 ± 0,03 мл, то есть через 30, 45, 60, 90 и 120 сут этот показатель увеличивался соответственно на 44,2; 85,9; 65,2; 67,5 и 52,4 %. Дыхательный объем у животных II группы в возрасте 15, 30, 45, 60, 90 и 120 сут составлял соответственно 0,11 ± 0,01; 0,25 ± 0,01; 2,13 ± 0,02; 6,97 ± 0,04; 14,67 ± 0,02 и 34,12 ± 0,01 мл. Следовательно, при блокаде тока аксоплазмы в волокнах блуждающих нервов дыхательный объем легких у животных в возрасте 15, 30 и 45 сут оказался соответственно на 42,2 (Р < 0,001), 26,5 (Р < 0,01) и 11,7 % (Р < 0,05) меньше, чем в контроле. В последующие периоды жизни по мере восстановления тока аксоплазмы в волокнах и поступления ее компонентов к исполнительному органу этот показатель приближался к таковому в контроле. Динамика минутного объема дыхания у кроликов I и II групп была аналогична таковой дыхательного объема легких. Концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе у животных I группы в возрасте 15, 30, 45, 60, 90 и 120 сут составляла соответственно 13,20 ± 0,09; 16,90 ± 0,14; 16,70 ± 0,11; 14,60 ± 0,18; 14,70 ± 0,05 и 11,30 ± 0,07 %.

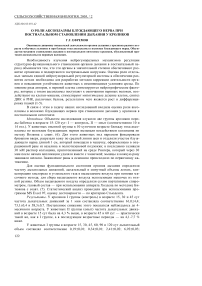

Показатели деятельности органов дыхания у кроликов породы бабочка разного возраста при блокаде тока аксоплазмы в волокнах блуждающего нерва

|

Показатель 1 |

Возраст, сут 1 |

I группа (контроль) 1 |

II группа |

|

Дыхательный |

15 |

0,19 ± 0,01* |

0,11 ± 0,01* |

|

объем, мл |

30 |

0,34 ± 0,01** |

0,25 ± 0,01** |

|

45 |

2,41 ± 0,02 |

2,13 ± 0,02 |

|

|

60 |

6,92 ± 0,03 |

6,97 ± 0,04 |

|

|

90 |

16,25 ± 0,01* |

14,67 ± 0,02* |

|

|

120 |

34,11 ± 0,03 |

34,12 ± 0,01 |

|

|

Минутный объем |

15 |

11,90 ± 0,47*** |

6,70 ± 0,21*** |

|

дыхания, мл |

30 |

24,80 ± 0,25*** |

16,80 ± 0,75*** |

|

45 |

140,80 ± 0,63* |

127,90 ± 0,97* |

|

|

60 |

396,0 ± 1,90** |

405,40 ± 1,17** |

|

|

90 |

881,0 ± 1,48*** |

762,8 ± 2,06*** |

|

|

120 |

1562,50 ± 3,23** |

1447,80 ± 3,42** |

|

|

Концентрация |

15 |

13,20 ± 0,09*** |

13,90 ± 0,07*** |

|

кислорода в |

30 |

16,90 ± 0,14 |

17,00 ± 0,05 |

|

выдыхаемом |

45 |

16,70 ± 0,11 |

16,30 ± 0,10 |

|

воздухе, % |

60 |

14,60 ± 0,18** |

16,50 ± 0,04** |

|

90 |

14,70 ± 0,05 |

14,50 ± 0,04 |

|

|

120 |

11,30 ± 0,07* |

10,20 ± 0,05* |

|

|

Концентрация |

15 |

3,0 ± 0,11 |

2,80 ± 0,06 |

|

углекислого газа |

30 |

2,30 ± 0,10 |

2,80 ± 0,01 |

|

в выдыхаемом |

45 |

2,50 ± 0,10* |

3,50 ± 0,05* |

|

воздухе, % |

60 |

2,60 ± 0,02* |

3,10 ± 0,13* |

|

90 |

2,70 ± 0,04 |

2,60 ± 0,02 |

|

|

120 |

2,20 ± 0,04 |

2,00 ± 0,10 |

|

|

* Р < 0,05; ** Р < 0,01; |

*** Р < 0,001. |

Итак, у кроликов в раннем возрасте степень извлечения кислорода из выдыхаемого воздуха закономерно изменяется: высокая в 1-й мес жизни, снижается к 120-суточному возрасту. У животных II группы в возрасте 15, 30, 45, 60, 90 и 120 сут концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе составляла соответственно 13,90 ± 0,07; 17,00 ± 0,05; 16,30 ± 0,10; 16,50 ± 0,04; 14,50 ± 0,04 и 10,20 ± 0,05 %, а в возрасте 15 и 60 сут была на 5,1 (Р < 0,05) и 11,6 % (Р < 0,001) больше, чем в I группе. После восстановления притока аксоплазмы к легким по волокнам блуждающих нервов степень извлечения кислорода из выдыхаемого воздуха в легких увеличивалась до таковой в контроле. Следовательно, дефицит аксоплазмы в легких приводит к снижению интенсивности диффузии кислорода из легких в кровь.

У животных I группы в возрасте 15, 30, 45, 60, 90 и 120 сут концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе составляла соответственно 3,00±0,11; 2,30±0,10; 2,50±0,10; 2,60±0,02; 2,70±0,04 и 2,20±0,06 %, II группы в возрасте 15, 30, 45 и 60 сут — соответственно 2,80±0,06; 2,80±0,01; 2,60±0,02 и 2,00±0,10 %. Концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе в возрасте 15 сут была на 6,7 % ниже, а в возрасте 30, 45 и 60 сут — соответственно на 17,9; 28,6 и 16,2 % выше в опыте, чем в контроле (Р < 0,001); в 90- и 120-суточном возрасте этот по- казатель не отличался от такового в контроле. Следовательно, при недостатке кислорода увеличивается концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе.

Таким образом, высокая функциональная активность органов дыхания у животных в первые недели и месяцы постнатального развития и ее постепенное снижение по мере роста и развития объясняется прежде всего закономерностями приспособления организма к условиям окружающей среды, повышением способности к сохранению энергетического баланса организма. У интактных кроликов частота дыхательных движений, концентрация кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе с возрастом снижаются, а дыхательный и минутный объемы — повышаются. При прекращении поступления аксоплазмы к легким по волокнам блуждающих нервов частота дыхательных движений у кроликов оказалась ниже во все возрастные периоды (за исключением 15-суточного возраста). Дыхательный и минутный объемы до 45-суточного возраста животных в опыте были ниже, чем в контроле; затем разница нивелировалась. Концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе в опыте выше, чем в контроле, только в возрасте 15 и 30 сут, в последующие сроки жизни, за исключением 60-суточного возраста, существенной разницы между группами не отмечено. Следовательно, при недостатке поступления компонентов аксоплазмы к легким по волокнам блуждающих нервов происходит компенсаторное изменение показателей деятельности органов дыхания у кроликов, но по мере восстановления тока аксоплазмы в волокнах и поступления ее компонентов к легким эти показатели нормализуются. Очевидно, что приток аксоплазмы по волокнам блуждающих нервов к тканям легких является необходимым условием становления дыхания в поснатальном онтогенезе.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. А к о е в Г.Н., Ч а л и с о в а Н.И. Нейротрофические факторы из ЦНС. Усп. физиол. наук, 1990, 21, 4: 138-142.

-

2. Ч е л ы ш е в Ю.А. Факторы поддержания регенерации периферических нервов. Усп. физиол. наук, 1995, 26, 3: 57-77.

-

3. З а х а р ж е в с к и й В.Б. Висцералгии при неврозах и висцеральная концепция. Механизм функционирования висцеральных систем. Междунар. конф., посвящ. 150-летию акад. И.П. Павлова. СПб, 1999: 6-7.

-

4. Н о з д р а ч е в А.Д., Ч у м а с о в Е.И. Периферическая нервная система. Структура, развитие, трансплантация и регенерация. СПб., 1999: 48-64.

-

5. Н о з д р а ч е в А.Д., Б а ж е н о в Ю.И., Б а р а н н и к о в а И.А. и др. Начало физиологии /Под ред. А.Д. Ноздрачева. СПб, 2001: 36-41.

-

6. В о л к о в Е.М., Н а с л е д о в Г.А., П о л е т а е в Г.И. и др. Сравнительная характеристика электрофизиологических изменений мышечного волокна лягушки после денервации и после блокады аксоплазматического транспорта. Физиол. журн. СССР, 1977, 10: 1432-1434.

-

7. Б и т ю к о в И.П., Л ы с о в В.Ф., С а ф о н о в Н.А. Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных. М., 1990.

Чувашская государственная сельскохозяйственная Поступила в редакцию 3

академия, 428000, Чебоксары, ул. К. Маркса, 29 марта 2003 года

ABOUT ROLE OF AXOPLASM OF VAGUS NERVE AT THE POSTNATAL BECOMING OF RESPIRATION IN RABBITS

G.G. Efremov

S u m m a r y

The dynamics of the indices of respiratory organs in rabbits of different ages at normal conditions and after of axoplasm flow block in the fibers of vagus nerve was estimated. The necessity of the flow of axoplasm to nerve fibers during postnatal becoming of animals respiration organs was discussed. It was shown, that the deficiency of the axoplasm flow to vagus nerve fibers in lungs result in a compensatory change of indices of rabbit’s respiration organs, however after restoration of axoplasm flow in fibers and arrival its components to lungs these indices become normal. It is evident, that axoplasm flow to vagus nerve fibers in lung tissues is essential condition for becoming of respiration organs in postnatal ontogenesis.

Новые книги

К р а с о ч к о П.А., Н о в и к о в О.Г., Я т у с е в и ч А.И. Болезни крупного рогатого скота и свиней /Под ред. П.А. Красочко. Минск: изд-во «Технопринт», 2003, 464 с.

В монографии рассматриваются заболевания крупного рогатого скота и свиней различной этиологии (вирусные, бактериальные, паразитарные, поражающие органы дыхания и пищеварения, незаразные). Освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинического проявления и эпизоотологических особенностей вирусных и бактериальных инфекций телят и поросят — инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторносинцитиальной, аде-но-, рота-, корона-, парво-вирусных инфекций крупного рогатого скота; трансмиссивного и энтеровирусного гастроэнтерита, ротавирусной болезни, респираторнорепродуктивного синдрома, сальмонеллеза, пастереллеза и дизентерии свиней. Описаны методы диагностики и профилактики заболеваний и меры борьбы с ними. Охарактеризованы основные возбудители инфекционных, паразитарных и незаразных заболеваний животных. Уделено внимание вопросам иммунитета и метаболизма при вирусных респираторных и желудочно-кишечных инфекциях телят, а также ветеринарно-санитарным мероприятиям, которые необходимо проводить при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях телят и поросят.

С о м о в Г.П., Б у з о л е в а Л.С. Адаптация патогенных бактерий к абиотическим факторам окружающей среды. Владивосток: изд-во ОАО «Приморполиграфкомби-нат», 2004, 167 с.

Монография посвящена одной из малоизученных проблем — адаптации патогенных бактерий, относящихся к возбудителям сапро-зооценозов, к абиотическим факторам внешней среды. Показано, что бактерии обладают двойственной (сапрофитной и паразитической) природой и способны существовать как в организме человека и теплокровных животных, так и объектах окружающей среды. Такие факультативные паразиты непрерывно переходят из окружающей среды в организм теплокровных, проявляя паразитические свойства, и снова реверсируют к сапрофитному образу жизни при возврате в окружающую среду. Рассматриваются генетико-биохимические механизмы адаптации бактерий, обеспечивающие их широкую экологическую пластичность. Дана оценка влияния температуры окружающей среды на динамику размножения патогенных бактерий ( Yersinia pseudotuberculosis и Listeria monocytogenes ), вызывающих сапрозооценозы.