О роли дисфункции эндотелия в развитии гестоза

Автор: Хрипунова Г.И., Понукалина Елена Вячеславовна, Салахиева Г.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 3 т.3, 2007 года.

Бесплатный доступ

В группах беременных с легким, среднетяжелым и тяжелым течением гестоза изучены антикоагулянтная и фибринолитичесакая активность стенки сосудов на фоне создания кратовременной ишемии в процессе проведения манжеточной пробы. При среднетяжелом и тяжелом течении гестоза в механизмы нарушения коагуляционного потенциала крови влючается развитие эндотелиальной дисфунции, о чем свидетельствует недостаточность антикоагулянтной и фибринолитичесой активности сосудистой стенки.

Короткий адрес: https://sciup.org/14916690

IDR: 14916690

Текст научной статьи О роли дисфункции эндотелия в развитии гестоза

Саратовс^ий ^ос^дарственный медицинс^ий ^ниверситет

В ^р^ппах беременных с ле^^им, среднетяжелым и тяжелым течением ^естоза из^чены анти^оа^^лянт-ная и фибринолитичес^ая а^тивность стен^и сос^дов на фоне создания ^рат^овременной ишемии в процессе проведения манжеточной пробы. При среднетяжелом и тяжелом течении ^естоза в механизмы нар^шения ^оа^^ляционно^о потенциала ^рови в^лючается развитие эндотелиальной дисф^н^ции, о чем свидетельств^ет недостаточность анти^оа^^лянтной и фибринолитичес^ой а^тивности сос^дистой стен^и.

ABOUT THE ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN GESTOSIS DEVELOPMENT

G.I. Khripunova, E.V. Ponukalina, G.S. Salakhieva

Saratov State Medical University

The complex clinical and laboratory researches conducted in groups of the pregnant women with mild case of gestosis, middle serious preeclampsia and with heavy severity of gestosis. Anticoagulation and fibrinolytic activity of a wall of vessels on a background of creation of a short-lived ischemia were examined. Disturbance of a coagulative potential of a blood are actuated development endothelial dysfunction in groups of the pregnant women with middle serious preeclampsia and with heavy severity of gestosis.

Гестоз остается одним из наиболее тяжелых и распространенных осложнений беременности, определяя в значительной мере ^ровень перинатальной заболеваемости и смертности. Несмотря на значительные достижения отечественной и зар^бежной медицины в комплексной терапии гестоза, частота его развития не имеет тенденции к снижению и составляет, поданным ряда авторов, от 15,5 до 30,5% [1-3]. Это указывает на необходимость дальнейшего изучения патогенеза гестоза на молекулярно-клеточном, органном и системном уровнях, а также разработки высокоэффективных методов профилактики, диагностики и терапии гестоза, что позволит выявить и обеспечить мониторинг чувствительных метаболических и функциональных расстройств, свойственных прогрессирующим формам гестоза, в целях оценки эффе^тивности терапии и про^нозирования течения беременности и исхода родов.

Ведущие клинические проявления гестоза связаны с развитием гипертензивного и отечно-протеи-нурического синдромов. В свою очередь, инициирующими пато^енетичес^ими фа^торами в развитии гипертензии при гестозе являются расстройства ней-ро^енно^о и базально^о тон^са сос^дов и нар^шения микроциркуляции, прежде всего в почках, приводящие к активации ренин-ангиотензиновой системы. Важное значение в механизмах нарушений микроциркуляции при гестозе отводится изменению коагу-ляционно^о потенциала и реоло^ичес^их свойств крови. До настоящего времени практически не систематизированы данные о роли эндотелиальной дисфункции в механизмах расстройств сосудистого тонуса, реологии крови, ее тромбогенных свойств, а также нарушения кровоснабжения различных органов и тканей.

Как известно, эндотелию отводится важная роль в регуляции кровоснабжения, оксигенации и трофики различных органов и тканей. Эндотелий является местом синтеза диаметрально противоположных по своим биологическим эффектам веществ, обладающих сосудосуживающим (эндотелины и ангиотензин II) и вазодилатирующим эффектом (простациклин и гиперполяризующий фактор), а также тромбогенных и антитромбогенных факторов. В нормальных ^словиях эндотелий неповрежденных сос^дов предупреждает образование тромбоза за счет антикоагулянтной, антиагрегантной и фибринолитической активности ряда факторов: простациклина и оксида азота, тканевого активатора плазминогена, урокиназы, протеина S и тромбомодулина (активатора первичных антикоагулянтов - протеинов С и S). Про-тивотромботический потенциал эндотелия усиливается наличием на его поверхности отрицательно заряженных гликозаминогликанов [4-6].

Целью настоящей работы явилось из^чение роли эндотелиальной дисфункции в механизмах рас -стройств коагуляционного потенциала крови и микроциркуляции при гестозе различной степени тяжести.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением находились 42 беременных со сроком гестации от 30 до 41 недели. Первую группу составили 14 беременных с легким течением гестоза, вторую - 16 беременных со среднетяжелым течением, третью - 12 беременных с тяжелым течением гестоза. Для разделения наблюдаемых нами больных на группы, соответствую-щие степени тяжести гесто за, была использована классификация гестоза, рекомендованная МЗ РФ в 1999 году. Контрольную группу составили 12 беременных в аналогичные сроки гестации с неосложненным течением беременности.

Изучение антикоагулянтной активности стенки сосудов проводилось коагуляционным методом [7], позволяющим определить содержание антитромбина III в плазме крови. По разнице в содержании антитромбина III в плазме крови, взятой до и после локальной ишемии, судят о способности стенки сосудов обсле-д^емо^о пациента синтезировать и освобождать в кровь антитромбин III. Согласно данным литературы, ишемия приводит к усилению выброса антитромбина III сосудистой стенкой [7].

Параллельно изучена фибринолитическая активность стенки сосудов [5] до и после проведения манжеточной пробы, то есть создания кратковременной ишемии на верхней конечности. В результате проведения данной пробы ^ здоровых людей происходит увеличение фибринолитической активности крови, что свидетельствует об увеличении выделения сосудистой стенкой активатора плазминогена.

Рез^льтаты исследования и их обс^ждение

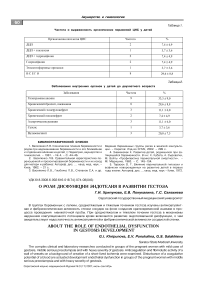

Из^чение анти^оа^^лянтной и фибринолитичес^ой активности сосудистой стенки на фоне кратковременной окклюзии сосудов верхней конечности (манжеточная проба) проведены нами прежде всего в контрольной группе беременных без проявлений гестоза и сопутствующей экстрагенитальной патологии. Как оказалось, антикоагулянтная активность сосудистой стенки у женщин с физиологическим течением беременности соответствовала описанным в литературе данным относительно антикоагулянтной активности сосудистой стенки у небеременныхженщин [7].

У беременных I группы, с легким течением гестоза, в крови, взятой после создания локальной ишемии, отмечено увеличение содержания антитромбина III, как и у беременных контрольной группы без проявлений гестоза. Таким образом, при легком течении ^естоза анти^оа^^лянтная а^тивность стен^и сосудов не изменяется.

В последующих наблюдениях представлялось целесообразным ^становить взаимосвязь ^линичес^их проявлений патологии с нарушением антитромбоген-ной активности сосудистой стенки. Как известно, среднетяжелое течение гестоза характеризуется нарастанием артериальной гипертензии, появлением протеинурии, увеличением выраженности отечного синдрома, наличием хронической гипоксии, а в ряде случаев - синдрома задержки развития плода. В то же время при среднетяжелом течении гестоза возникают гиперкоагуляционные сдвиги [8, 9]. В связи с вышеизложенным представлялось целесообразным выяснить значение эндотелиальной дисф^н^ции в механизмах нар^шения ^оа^^ляционно^о потенциала крови в группе женщин со среднетяжелым течением гестоза. Как оказалось, в группе беременных со среднетяжелым течением гестоза имело место значительное уменьшение освобождения антитромбина III сосудистой стенкой, на что указывает выраженное снижение индекса коагуляции (р < 0,05) у беременных данной группы. Аналогичные результаты, свидетельствующие о выраженном снижении антикоагулянтной активности сосудистой стенки, были получены и в группе женщин с тяжелым течением гестоза. При этом индекс коагуляции заметно снижался не только по сравнению с данными группы контроля, но и по сравнению с данными ^р^ппы беременных с ле^^им течением ^естоза. Та^им образом, одним из пато^енетичес^их фа^торов расстройств ^оа^^ляци-онно^о потенциала ^рови при среднетяжелом и тяжелом ^естозах является недостаточность анти^оа^^-лянтной а^тивности сос^дистой стен^и.

Ка^ известно, эндотелий сос^дов является местом синтеза не толь^о анти^оа^^лянтных фа^торов, но и фа^торов системы фибринолиза – в частности, а^ти-ватора плазмино^ена. В ^р^ппе беременных женщин с неосложненным течением ^естации фибринолити-чес^ая а^тивность стен^и сос^дов не отличалась от анало^ично^о по^азателя, приводимо^о рядом исследователей, ^ небеременных женщин [7].

Сравнительная оцен^а состояния фибринолитичес-^ой а^тивности стен^и сос^дов, проведенная в ^р^п-пах женщин с ле^^им, среднетяжелым и тяжелым течением ^естоза, позволила выявить след^ющие за^ономерности. У беременных с ле^^им течением ^естоза фибринолитичес^ая а^тивность стен^и сос^-дов пра^тичес^и не отличалась от по^азателей ^р^п-пы ^онтроля, в то время ^а^ при среднетяжелой форме патоло^ии она заметно снижалась (р < 0,05) по отношению ^ по^азателям ^р^ппы ^онтроля. При тяжелом течении ^естоза ^ровень фибринолитичес^ой а^тивности сос^дистой стен^и значительно падал не толь^о по сравнению с по^азателями ^онтрольной ^р^ппы наблюдения (р < 0,001), но и по сравнению с по^азателями женщин с ле^^им и среднетяжелым течением ^естоза (р < 0,01).

Выводы

-

1. При ле^^ом ^естозе не выявлено изменений ан-ти^оа^^лянтной и фибринолитичес^ой а^тивности стен-

- ^и сос^дов верхней ^онечности после ^рат^овремен-ной о^^люзии, что свидетельств^ет об отс^тствии эндотелиальной дисф^н^ции по из^чаемым по^азателям ^ беременных с ле^^им течением ^естоза.

-

2. При среднетяжелом и тяжелом течении ^есто-за в механизмы нар^шения ^оа^^ляционно^о потенциала ^рови в^лючается развитие эндотелиальной дисф^н^ции, о чем свидетельств^ет недостаточность анти^оа^^лянтной и фибринолитичес^ой а^тивности сос^дистой стен^и.