О рукописи и переводе буддийского сказания о Го Чикиту Б. Бергманном

Автор: Баянова А.Т.

Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu

Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии

Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.

Бесплатный доступ

Работа Б. Бергманна «Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802-1803 годах») является источником, в котором собран богатейший фольклорный материал калмыков: сказки, анекдоты, эпосы, буддийские шастры и аваданы. В данной статье дан анализ прозопоэтического текста о Го Чикиту, являющемся одним из прошлых перерождений Авалокитешвары - Будды сострадания и милосердия ко всем живым существам. Увлекательный сказочный сюжет повествования широко распространен среди монголоязычных народов. Существуют письменные и устные формы этого произведения. Одна из 12 рукописей этого сказания «Uneker torolkitu sayin xani tuuji» («История Унэкэр Торликту-хана») хранится в архиве ИВР РАН и принадлежит Б. Бергманну. Текст рукописи лег в основу перевода прозопоэтического текста на немецкий язык Б. Бергманном под названием «Coh Tschikitu. Eine Religionsurkunde in vier Buchern aus dem Mongolischen». Сам Б. Бергманн скромно оценивал достоинства своего перевода, хотя и старался близко к оригиналу передать содержание текста сказания о Го Чикиту. В дальнейшем он планировал опубликовать его отдельным изданием, в которое он хотел включить не только свой перевод, но и сам оригинал текста на «ясном письме» и его транслитерацию. Целью данной статьи является анализ и введение в научный оборот переводного текста Б. Бергманна из его работы «Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802-1803 годах»).

Б. бергманн, рукопись, калмыцкий язык, буддийский текст, калмыцкий фольклор, перевод

Короткий адрес: https://sciup.org/149147204

IDR: 149147204 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-400

Текст научной статьи О рукописи и переводе буддийского сказания о Го Чикиту Б. Бергманном

Фундаментальный труд Б. Бергманна «Nomadische Streifereien unter den Kalmȕken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802–1803 годах») является объектом пристального изучения калмыцких исследователей. Рассматривались различные аспекты его работы: эпистолярный жанр, отдельные материалы устного народного творчества калмыков, отраженные в его труде [Басангова 2002, Митруев 2021, Баянова 2022, Баянова 2023]. Работа Б. Бергманна особо ценна тем, что в ней рассмотрены и переведены на немецкий язык фольклорные материалы калмыков. Все эти переводы являются самыми ранними переложениями калмыцкого фольклора на европейские языки.

В первом томе переведен на немецкий язык сборник сказок «Волшебный мертвец» («Siddi Kȕr. Mongolische Erzӓhlungen») [Bergmann 1804–1805, I, 247– 351]. Во втором томе Б. Бергманн описал калмыцкие анекдоты «Kalmȕkische

Anekdoten» [Bergmann 1804–1805, II, 342–352], анализ которых сделан автором статьи [Баянова 2023].

Буддийскую шастру «Зерцало мира» («Der Weltspiegel») [Bergmann 1804– 1805, III, 187–230], перевод двух глав эпоса «Гесер» («Bokdo Gassar chan») [Bergmann 1804–1805, III, 232–284] и «Ушандара-хан» («Uschandara chan») [Bergmann 1804–1805, III, 287–302], которые представлены как монгольские религиозные сочинения, он опубликовал в третьем томе. «Bokdo Gassar chan» является самым ранним переводом эпоса на немецкий язык. Вопрос о первоисточниках, с которого сделан перевод эпоса, рассмотрен в научной статье Б. Л. Митруева [Митруев 2021].

С героическим эпосом «Джангар» в Европе впервые также познакомились немецкие читатели. Как пишет Б. Лауфер, Б. Бергманн «был первым, кто их слышал и описал в восторженном изображении» [Лауфер 1927, 75]. В четвертом томе его труда переведена одна песнь из героического эпоса «Джангар» [Bergmann 1804–1805, IV, 181–214].

Также в четвертом томе переведен на немецкий язык еще один фольклорный текст «Coh Tschikitu. Eine Religionsurkunde in vier Büchern aus dem Mon-golischen» [Bergmann 1804–1805, IV, 17–180], который автор представляет как «религиозный документ» (“Urkunde” – документ, акт, грамота, удостоверение [Немецко-русский словарь 1964, 855]). В литературе монголоязычных народов этот текст имеет различные названия: «История Унэкэр Торликту-хана», «Повесть о царевиче Го-чихету», «История принца Оюн Чикиту, перерождения Бодхисаттвы Авалокитешвары» (ойратские версии), «История Эндуурэл-ха-на» (монгольская версия), – но все они имеют «общий фольклорный источник и являются редакциями одного сказочного сюжета» [Бичеев 2018, 8], истоки которого ведут к прозопоэтическому буддийскому тексту на тибетском языке – повествованию о перерождениях основателя буддийского учения Будды Шакьямуни.

Целью данной статьи является анализ и введение в научный оборот переводного текста Б. Бергманна из его работы «Nomadische Streifereien unter den Kalmȕken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802–1803 годах»)», а также описание рукописи из фонда ИВР РАН, принадлежащей ему.

Материалы исследования

Материалами исследования послужили непосредственно перевод Б. Бергманна на немецкий язык текста «Coh Tschikitu. Eine Religionsurkunde in vier Büchern aus dem Mongolischen» [Bergmann 1804–1805, IV, 17–180] и рукопись С33 из архива ИВР РАН.

О рукописи Б. Бергманна

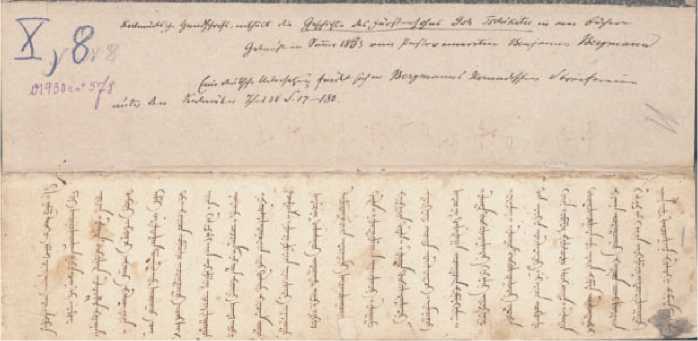

По мнению Б.А. Бичеева, известно о двенадцати списках текста о Го Чи-киту на старокалмыцком письме, которые хранятся в России, Китае и Монголии [Бичеев 2018, 13]. Одну из рукописей, хранящуюся в ойратской коллекции ИВР РАН, считают рукописью Б. Бергманна. На титульном листе рукописи написано: «Kalmȕkische Handschrift, enthӓlt die Geschichte der Fȕrstensohns Go Tchikitu in vier Bȕchern. Gekauft im Sommer 1803 vom Pastor emeritus Benjamin Bergmann».

Титульный лист и лист 1 рукописи Б. Бергманна (С33, ИВР РАН)

Рукопись состоит из 92 листов, текст написан коричневыми чернилами пером. На каждом листе от 22 до 25 строк вертикального письма. Размер обложки 33х9 см., размер листа 29,5х8 см. Рукопись имеет твердую обложку, так называемый «европейский переплет», сохранность удовлетворительная. К сожалению, нет свидетельств о том, как эта рукопись попала в архив ИВР РАН. Она находится в X-й коллекции Азиатского музея, в описании которой нет сведений об истории ее создания. Коллекция была сформирована, как считает А.Г. Сазыкин, «из рукописей, принадлежащих ранее различным владельцам» [Сазыкин 1988, 8]. Рукопись Б. Бергманна под инвентарным номером C33 относят к коллекции И.Я. Шмидта. Б.А. Бичеев предполагает, что рукопись была куплена известным монголоведом И.Я. Шмидтом (1779–1847) у Б. Бергманна [Бичеев 2018, 20]. Но хронологически это не подтверждается: И.Я. Шмидт находился в Калмыцких степях три года, начиная с 1798 г. Б. Бергманн предпринял поездку к волжским калмыкам в феврале 1802 г. [Ученые-исследователи 2006, 34, 243].

Б.А. Бичеев утверждает, текст был «переписан по просьбе Б. Бергманна во время его пребывания у калмыков <…> Многочисленные исправления, вставки пропущенных слов и выражений, нарушение правил правописания <…> служат указанием на то, что рукопись была переписана для Бергманна» [Би-чеев 2018, 19].

Следует отметить, что многие исследователи того времени, изучавшие фольклор номадов, испытывали трудности в приобретении калмыцких рукописных источников. К.Ф. Голстунский позднее сетовал на «скрытность калмыков, которые утаивают свои умственные сокровища, считая великим грехом передавать их в руки иноверца» [цит. по: Решетов 2001, 8], поэтому приходилось все эти рукописи переписывать самим или просить кого-либо из грамотных калмыков. Об этом пишет и сам пастор. В письме 16, датированном 7 сентября 1802 г., он сообщает, что в течение пяти недель не писал писем, так как был занят тем, что переписывал рукописи, «частично сам, иногда просил других» [Bergmann 1804–1805, I, 218].

Именно эта рукопись из Азиатского музея, как утверждает Б.А. Бичеев, послужила источником для перевода Б. Бергманном повествования о Го Чики- ту на немецкий язык [Бичеев 2018, 19]. Рукопись озаглавлена «Ünekēr törölkitü sayin xāni tuuǰi» («История Унэкэр Торликту-хана»). В немецком же переводе Б. Бергманн дает другое название – «Coh Tschikitu. Eine Religionsurkunde in vier Büchern aus dem Mongolischen» («Го Чикиту. Религиозный документ в четырех книгах c монгольского») [Bergmann 1804–1805, IV, 17–180].

В письме 20 он пишет, что часто общался с калмыками на их родном языке. Для изучения языка он читал калмыцкие рукописи, в частности сказание о Го Чикиту. Калмыцкий князь Чууче, сопровождавший его, «заставлял» Б. Бергманна с целью практического закрепления знаний разговаривать на языке: «Bassa kӓlla!» («Говори еще!»), пересказывать отдельные эпизоды:

Пару раз, – пишет Б. Бергманн, – он заставил меня рассказать что-нибудь из “Го Чикиту”. Я выбрал для этого эпизод, когда принц возвращается домой и находит своего отца, я прочитал об этом совсем недавно. Князь был весьма удивлен, когда услышал, как я декламирую что-то из “Го Чикиту” на своем ломаном языке. Из этого он сделал вывод, что я понимаю содержание книги [Bergmann 1804–1805, I, 256].

Когда Б. Бергманн вошел в дом князя, то ему вновь пришлось уже княгине демонстрировать свои познания в языке. Для этого князь начал рассказывать другой эпизод из «Го Чикиту», а ему пришлось продолжить. [Bergmann 1804– 1805, I, 256].

В письме 21 в споре с ламой он вновь обращается к эпизодам из «Го Чикиту»:

«Чтобы перевести разговор на другую тему, я заговорил о стране Шамбале. Лама спросил, не встречал ли я людей, знающих об этой стране. Я сказал, что все страны на северо-западе были известны европейцам, но никто ничего не слышал о государстве Шамбала. Лама возразил: “Море большое, корабли не могли проплыть мимо Шамбалы”. Мне было легко опровергнуть это возражение, поскольку я знал из “Го Чикиту”, что принц и его сестра путешествовали из Индии в Шамбалу целый год и провели девять месяцев среди индийских подданных. Как вы думаете, что ответил мне этот почтенный человек? “Слоны, – сказал он, – большие животные. Они живут в воде. Утомленные от странствий, они прибиваются к берегу. Здесь их ловят, вытаскивают на берег, приручают и используют для верховой езды. Следовательно, индусы тоже неплохо справлялись с помощью своих слонов через море”» [Bergmann 1804–1805, I, 268–269].

О работе над переводом рукописи о Го Чикиту он упоминает в письме 12:

«Мои замечания о монгольской письменности были бы очень неполными, если бы я не познакомил вас с наиболее существенными особенностями монгольского языка. Но поскольку этот трактат большой по объему и выходит за рамки моего письма, я предпочел бы выделить несколько строк из переведенного мной документа. Для этого я выбрал отрывок из “Го Чикиту”, где герой встречается с обер-министром своего отца. В дополнение к переводу вы также получите монгольский текст, написанный сверху вниз, воспроизведение оригинала латинскими буквами и, наконец, дословный перевод, в котором нет пока ни смысла, ни связности. «Когда он (принц) так заговорил, он пришел в ярость и закричал на старика. “Что за речи (так сказал он) ты слышишь?” Тогда министр сказал: “Твои слова выдают благородного человека. Спокоен твой дух, ты полон чести, твой лик безмятежен. Откуда ты родом, юноша?” Принц ответил: “Я из Срединного царства. Я младший брат молодой жены Унэкэра Торликту хана, вот кто я на самом деле”. Так он сказал, и министр начал свою речь со следующих слов: “Ты не похож на брата жены короля. От коровы не родится лошадь. Так гласит пословица. Скажи мне правду. Ты и твой конь, вы кажетесь такими усталыми, будто пришли сюда из чужой земли. Неужели вы никогда не слышали о Го Чикиту и Эрдэни-Цэцэк, благополучно ли они добрались до царства Шамбала? Говори! Просвети мой омраченный разум и скажи правду: один только вид тебя уже пробудил во мне радость”. А принц отвечал: “Этот Го Чикиту я и есть”» [Bergmann 1804–1805, I, 114–115].

Из фрагмента этого письма мы можем констатировать, что работа по «Го Чикиту» состояла из текста на «ясном письме», транслитерации латинскими буквами и собственно перевода, как и делаются все переводные труды [см., например: Ramstedt 1909, Ramstedt 1919]. В своем труде Б. Бергманн поместил только немецкий перевод. Можно предположить, что он планировал полноценный труд отдельным изданием.

Перевод сказания о Го Чикиту на немецкий язык

Во введении автор пишет, что старался максимально приблизить перевод к первоисточнику: «Любой, кто сравнит эту работу с калмыцким текстом, обнаружит, что ни одна строчка не изменена» [Bergmann 1804–1805, IV, 3]. Но, предваряя перевод, Б. Бергманн пишет, что его текст на немецком языке все же уступает оригиналу: «Благозвучие монгольского текста, который, состоя из связанных слов, выражает картину поэзии, изображая с неподражаемым искусством ситуации и чувства во всех красках природы; сила речи, которая трепещет от величия и важности темы; мягкая откровенность, обилие слов: все это вызывало у меня трудности, которые я, возможно, лишь частично преодолел в нескольких отрывках» [Bergmann 1804–1805, IV, 3].

Немецкий текст, как и первоисточник, состоит из четырех глав (Б. Бергманн называет их «книгами»). История принца Го Чикиту относится к ава-данам – виду повествований в буддийской литературе, имеющей четкую обрамленную структуру: вводная часть, основное повествование и заключение. Бергманн старается придерживаться этого же принципа, но привносит и свое: каждую книгу предваряет краткое содержание того, что он будет описывать в данной части.

В начале текста автор дает объяснение имени сына Унэкэр Торликту-хана принца Го Чикиту: «Der Name Goh Tshikitu bezeichnet einen Freund des Rechts. Oft steht fȕr Goh Ojoo». В ходе переложенного на немецкий язык текста автор чередует эти имена – Го Чикиту и Ою Чикиту. Б.А. Бичеев считает, что второе написание имени происходит от калмыцкого оюн – ум, разум, мудрость [КРС 1977, 407] (см. монг. оюун – ум, соображение, память, способность [БАМРС 2001, 506]). Слово gyu (монг. оюу), как считает Б.А. Бичеев, заимствовано из тибетского языка (тиб. gyu – бирюза) [Бичеев 2018, 25]. Но если брать во внимание объяснение Б. Бергманна (Recht – право, правота), то оно очень подходит к калмыцкому слову һо – прямой, правдивый, правый [КРС 1977, 164].

Герой является перерождением Авалокитешвары, олицетворяющего сострадание и милосердие ко всем живым существам. Сюжет повествования традиционен. В кратком содержании к первой книге автор пишет, что некогда существовала страна, в которой правил хан Унэкэр. Она процветала благодаря добродетелям ханши. Но пятьсот шумну завидуют счастью его королевства и посылают одну из злых ведьм по имени Аллалапанга, которая занимает место ханши (в переводе Б.А. Бичеева на русский язык имя злой ведьмы-шулмуски – Алала Панка [Бичеев 2018, 189]). Мать с детьми Го Чикиту и Эрдэни Цэцэк переселяется в страну Шамбалу. Во второй книге идет описание жизни героев, терпящих нужду и лишения, пока они не находят покровителя в лице правителя Шамбалы, построившего для них дворец. Го Чикиту женится на дочери правителя Шамбалы Седклин Чимэк. В четвертой части повествования следует победное возвращение Го Чикиту на волшебном коне. Три дня и три ночи проводит он в пути, объезжая прежние владения и воочию видя разрушения, которые Аллалапанга произвела за время их десятилетнего отсутствия. Он отправляется в резиденцию, где находит своего отца, которого магическая сила шумну повергла в полное оцепенение. Взмахом своей волшебной сабли он убивает злую фею, чем вызывает всеобщее ликование, и освобождает отца от действия злых чар Ал-лалапанги. К хану возвращается его былое благоразумие, он сожалеет о несправедливости, которую он совершил, посвящает себя монашеству, чтобы замолить грехи за свои проступки. Го Чикиту вступает в наследство и правит страной.

Сказание о Го Чикиту является прозопоэтическим произведением, где проза перемежается с поэтическими строками, что является отличительной чертой авадан, главная задача которых «состояла в наставлении верующих в нравственности, щедрости и милосердии на примерах поведения Будды и бодхисаттв в их прошлых существованиях» [Бичеев 2018, 12]. В немецком тексте Б. Бергманн переводит поэтические строфы в прозе, при которой, конечно же, теряется красота и изящество текста.

В переводе много сносок, в которых автор дает объяснения некоторых элементов культуры монголоязычных народов. Это является свидетельством того, что ученый хорошо разбирается в тонкостях обычаев, традиций, языка и культуры кочевого народа. В немецком тексте много антропонимов и безэквивалент-ной лексики, исследование которых станет интересной темой следующей публикации.

Сам Б. Бергманн весьма скромно оценивает свой перевод: «Немецкий Го Чикиту предстает перед нами в пурпурной мантии, покрытой такими пятнами, что в ней едва можно различить отблеск былого великолепия, а монгольский – в восточном княжеском одеянии с величием, властно приковывающим изумленные взгляды» [Bergmann 1804–1805, IV, 4].

Заключение

Б. Бергманн часто обращался к этому буддийскому произведению. Об этом он пишет и в своих письмах. Практическое изучение им калмыцкого язы- ка также основывалось на чтении этого текста и пере сказе прочитанного для коренных жителей, которые помогали ему оттачивать мастерство в правильном произношении. Это произведение импонировало ему и потому, что в его основе лежала нравственная цель, а именно победа доброго начала над злом, как и в любой сказке. Как пишет Б. Бергманн, «эта доктрина, которую мы находим изложенной не только в книгах древних персов и индийцев, но и в тысяче новых сочинений, иллюстрируется здесь с амыми прекраснейшими примерами действий и морали с такой притягательностью, которая должна произвести самое яркое впечатление» [Bergmann 1804–1805, IV, 6]. И хотя, согласно буддийской религиозной системе, делающего зло ждут будущие наказания, а делающего добро – награды, «ценность морали, которая преобладает в этом пис ании, тем самым обесценивается в наших глазах; однако это ни в коем случае не может относиться к последователям ламаизма, для которых это писание должно иметь наибольший вес в силу другого религиозного отношения...» [Bergmann 1804–1805, IV, 7].

Автор надеялся, что данный перевод не является окончательным. В своей будущей работе он обещал использовать не только другие материалы, но и свои собственные размышления, учитывая критику рецензентов, чтобы «создать нечто лучшее и более полное» [Bergmann 1804–1805, IV, 12].

Список литературы О рукописи и переводе буддийского сказания о Го Чикиту Б. Бергманном

- Басангова Т.Г. Б. Бергманн и «Джангар» // Монголоведение. 2002. № 1. С. 124130.

- Баянова А.Т. Проблема определения жанра писем Бенджамина Бергманна // Новый филологический вестник. 2022. № 2 (61). С. 430-446.

- Баянова А.Т. Монгольский и калмыцкий анекдот XIX в.: специфика и структура // Новый филологический вестник. 2023. № 4 (67). С. 421-432.

- Бичеев Б. А. Ойратская версия «Истории Унэкэр Торликту-хана». Факсимиле рукописей. Исслед., транслит., перевод с ойрат., коммент. Б.А. Бичеева. Элиста: КалмНЦ РАН, 2018. 486 с.

- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. Т. 2. М.: Academia, 2001. 506 с.

- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б. Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.

- Лауфер Б. Очерк монгольской литературы. Л.: Ленинградский Восточный институт им. А.С. Енукидзе, 1927. 95 с.

- Митруев Б.Л. О переводе двух песен эпоса «Гесер» Б. Бергманном // Oriental Studies. 2021. Т. 174. № 3. С. 606-625.

- Немецко-русский словарь / под. ред. А.А. Лепинга и Н.П. Страховой. М.: Советская энциклопедия, 1964. 988 с.

- Решетов А.М. К.Ф. Голстунский: жизнь и деятельность выдающегося монголоведа // Mongolica-V. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 6-14.

- Сазыкин А.Г. Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института востоковедения Академии наук СССР: в 3 т. Т. 1. М.: Наука, 1988. 506 с.

- Ученые-исследователи Калмыкии (XVII - начало XX вв.): биобиблиографический указатель. Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 2006. 251 с.

- Ramstedt G.J. Kalmückische Sprachproben. Erster Teil. Kalmückische Märchen. Helsingfors: Societe Finno-Ougrienne, 1909. 154 s.

- Ramstedt G.J. Kalmückische Sprachproben. Zweiter Teil. Kalmuckische Märchen. Helsingfors: Societe Finno-Ougrienne, 1919. S. 155-237.