О сарматском завоевании Скифии

Автор: Симоненко Александр Владимирович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Кто и когда сокрушил Скифию - одна из главных проблем в археологии и истории скифо-сарматского мира. В литературе существуют четыре версии причин и событий, повлекшие распад Скифии в III в. до н.э.: «кельтская» (экспансия кельтов с Балкан), «климатическая» (резкое ухудшение климата с катастрофическими последствиями), «экономическая» (упадок зерновой торговли) и «сарматская» (нашествие сарматов с востока). В статье рассматривается так называемая «сарматская» гипотеза с новой точки зрения. Немногочисленные, но выразительные археологические находки на территории Украины, Молдовы и Румынии (характерные бронзовые налобники и пластины нагрудников, удила с крестовидными «строгими» насадками, крупные глазчатые бусины-амулеты) и их аналоги на Северо-Западном Кавказе и в Прикубанье позволяют предположить, что в начале ІІІ в. до н.э. военная экспансия сираков и меотов привела к оттеснению скифов из причерноморских степей в Приднестровье. Перечисленные находки маркируют продвижение их носителей с востока на запад, вплоть до Дуная...

Сарматы, меоты, кельты, источники, гипотеза, диодор сицилийский, завоевание, сираки, тираспольские курганы, "клады", крестовидные насадки

Короткий адрес: https://sciup.org/149130819

IDR: 149130819 | УДК: 903’1(395.1) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2018.1.2

Текст научной статьи О сарматском завоевании Скифии

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Симоненко А. В., 2018. О сарматском завоевании Скифии // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17, № 1. С. 27–49.

Проблема, вынесенная в название статьи, – одна из главных в археологии и истории скифо-сарматского мира – по-прежнему актуальна и привлекает внимание. Возможно, это говорит об отсутствии сегодня какого-либо решения, приемлемого для всех. В археологической литературе на эту тему сформулированы четыре точки зрения [Бруяко, 1999а, с. 84–88; Виноградов, Марченко, 2014, с. 144]: восходящая к М.И. Ростовцеву гипотеза о том, что причиной упадка и гибели Скифии было нашествие (или нашествия) сарматов; версия о климатических изменениях в первой половине ІІІ в. до н.э. и пастбищной дигрессии, повлекших экологическую катастрофу, которая в короткий срок привела к распаду Скифии [Полін, 1984, с. 28–31; Полин, 1992, с. 101 сл.; Гаврилюк, 2013, с. 528–539]; «экономическая» версия, объясняющая упадок всего региона экономическим кризисом, связанным с конкуренцией египетского хлеба [Бруяко, 1999а, с. 88 сл.], и «кельтская» гипотеза, согласно которой к гибели Скифии причастны галаты и другие кельтские и германские племена [Рубан, 1985, с. 43–44; Яйленко, 1990, с. 274 сл.].

Совсем недавно к названной проблеме вернулись исследователи, уже разрабатывавшие ее [Виноградов, Марченко, 2014; Полин, 2018]. Эти статьи содержат современную точку зрения авторов с небольшой коррекцией опубликованных ранее взглядов. Появились и новые версии событий ІІІ в. до н.э., основанные на анализе всех категорий источников, в первую очередь – археологических [Симоненко, 2005, с. 257–258; Скрипкин, 2016, с. 17–31; Дзнеладзе, Симоненко, 2010, с. 31; 2010а, с. 119–120; Dzneladze, Symonenko, 2010, р. 204]. В работах на эту тему часто ссылаются и на мои взгляды. Я хотел бы уточнить их, поскольку иногда они изложены не совсем верно, и обозначить свое место в дискуссии о «про- блеме III в. до н.э.», как называют комплекс вопросов, связанных с финалом Скифии и появлением сарматов на территориях к западу от Дона. Но основная задача статьи – проанализировать гипотезы коллег и на основании их выводов и появившегося нового археологического материала расширить и конкретизировать свою версию, по необходимости кратко изложенную ранее.

Прежде всего я хотел бы отметить, что не имею отношения ни к созданию, ни к разработке «климатической» и «экономической» гипотез, поэтому здесь они обсуждаться не будут. Замечу лишь, что «климатическая» версия С.В. Полина не встретила поддержки ни у скифологов, ни у антиковедов в силу малой доказательности [Бруяко, 1995, с. 236; 1999а, с. 90; Виноградов, Марченко, Рогов, 1997, с. 94; Виноградов, 1997, с. 106–107]. Что касается восприятия «кельтской» гипотезы как объяснения гибели всей Скифии, то такое объяснение в определенной степени является научным фольклором. Авторы и сторонники этой гипотезы считали, что нашествие кельтов (если оно имело место) дестабилизировало политическую и экономическую ситуацию в античном мире Северо-Западного Причерноморья, а не подорвало мощь Скифии. Включившие эту версию в перечень гипотез падения Скифии Ю.А. Виноградов, К.К. Марченко и Е.В. Рогов также говорили о роли кельтских набегов в дестабилизации обстановки, а не в гибели скифской культуры [Виноградов, Марченко, Рогов, 1997, с. 94]. Сейчас я вообще не уверен в реальности этих набегов: единственный документ, в котором о них говорится – декрет в честь Протогена – повествует лишь об угрозе похода галатов, а представительного количества археологических свидетельств нет. Моя гипотеза о возможности попадания шлемов типа Монтефортино к сарматам в ІІІ в. до н.э. как трофеев после сты- чек с галатами являла собой сложное допущение: сначала предлагалось видеть в сайях декрета в честь Протогена сарматов, отправлявшихся в дальние рейды с Дона или Кубани, а на основании этого предположения я не исключал, что во время тех походов сарматы могли захватить у галатов шлемы Монтефортино как трофеи [Симоненко, 1987, с. 112].

Эта сложная конструкция была порождена несколькими факторами. Во-первых, тогда я не мог знать испанских шлемов [Quesada, 1999, p. 151–166], среди которых – наиболее близкие аналоги восточноевропейским, и неверно датировал наши находки ІІІ в. до н.э. Во-вторых, требовали своего объяснения несколько шлемов типа Монтефортино, найденных далеко на востоке (Антиповка, Ново-прохоровка, Новочеркасский музей, Чегем), и это объяснение отлично укладывалось в схему «сайи vs галатов». И наконец, гипотетические походы сайев вписывались, казалось, в контекст падения Скифии вследствие сарматского нашествия. Эти мои не подтвердившиеся построения, касающиеся частного вопроса интерпретации шлемов типа Монтефортино на нашей территории, были восприняты как часть «кельтской» гипотезы падения Скифии и до сих пор фигурируют в литературе в этом качестве [Бруяко, 2005–2009, с. 344; Виноградов, Марченко, Рогов, 1997, с. 102, сноска 45; Виноградов, Марченко, 2014, с. 151].

Развивая этот тезис, Г.М. Казакевич предположил возможность появления на нашей территории некоторых шлемов (Беленькое) в свете данных декрета в честь Протогена [Казакевич, 2009, с. 23]. Но если шлем из Беленького датировать ІІ–І вв. до н.э., как я сейчас предлагаю, то вряд ли он имеет отношение к галатам Протогенова декрета. Г.М. Казакевич считает, что некоторые шлемы типа Монтефортино попали в Северное Причерноморье от кельтов-бритолагов [Казакевич, 2009, с. 22–23], однако на предполагаемых землях этого кельтского племени – севернее певкинов, по Птолемею – находок таких шлемов нет. Они сосредоточены в Испании, Южной Франции и Северной Италии; несколько экземпляров найдено в Турции, Словении и Греции. Эти шлемы не кельто-италийские 1, а этрусско-италийские; шлемы с орнаментом «бегущая волна», аналогичные нашим,

-

У. Шааф называл этрусскими [Schaaff, 1988, S. 320]. Все эти названия говорят лишь о происхождении таких шлемов, а не об их многочисленных и разноплеменных хозяевах.

И.В. Бруяко, подробно анализируя старые и новые статьи [Бруяко, 2005–2009, с. 341 сл.], позиционировал себя сторонником «кельтской» версии проникновения шлемов типа Монтефорино в Северное Причерноморье, напомнив о том, что ее в свое время высказал я [Бруяко, 2005–2009, c. 344]. Между тем главные аргументы тогдашних построений уже дезавуированы мною же. Среди шлемов из Восточной Европы нет ранних (типа А по Х. Робинсону) конца IV – ІІІ в. до н.э., а преобладают экземпляры типа В ІІ–І вв. до н.э. [Симоненко, 2014, с. 260]. Сайи Сайтафарна вряд ли ходили в набеги с Дона или Кубани (археологические подтверждения этому так и не появились) – есть гораздо больше оснований связывать с ними население, оставившее Тираспольские курганы [Симоненко, 2005, с. 258].

Я никоим образом не возражаю против предположения И.В. Бруяко о том, что кельты и бастарны способствовали уходу скифов с Нижнего Дуная [Бруяко, 2005–2009, с. 363]. Но эти локальные события не связаны ни с гибелью степной Скифии, ни с появлением шлемов типа Монтефортино в Восточной Европе 2.

«Сарматская» версия (наиболее ранняя и обеспеченная письменными источниками) не столь непротиворечива, как кажется на первый взгляд. Начнем с того, что основа этой гипотезы – знаменитое сообщение Диодора Сицилийского о «поголовном истреблении» населения и «превращении Скифии в пустыню» – не датировано автором, и об этом неоднократно шла речь [Полин, 1992, с. 97; Симоненко, 1993, с. 104; Полин, Симоненко, 1997, с. 93]. Датировки его разными годами первой половины III в. до н.э. [Мошкова, 1997, с. 75] основаны на археологическом материале с погибших античных поселений Нижнего Дона и Крыма. Далее Диодор описывает набег сав-роматов, а не сарматов, хотя ко времени написания его работы этникон «сарматы» уже был в ходу, и, надо думать, Диодор знал его. Пассаж Диодора о набеге предваряет фраза о том, что савроматы были ранее переселены из Мидии, то есть он не использовал характерную для эллинской традиции замену

A.V. Simonenko. On the Sarmatian Conquest of Scythia «сарматы» на «савроматы»3, а сознательно говорил именно о последних (сарматов ни один античный автор из Мидии не выводил). Если связывать с сарматами памятники прохоров-ской культуры ІІ–І вв. до н.э.4, то памятники «савроматов» Диодора, сокрушивших Скифию, должны датироваться не позднее ІІІ в. до н.э. и принадлежать другой культуре.

Время и место появления понятий «сарматы» и «Сарматия» до сих пор дискутируется. Согласно одной из гипотез [Мачинский, 1971], топоним «Сарматия» впервые появился в не дошедшем до нас труде Гераклида Понтийского (380–310 гг. до н.э.). Ссылка на него содержится у Антигона Каристского (III в. до н.э.), который, в свою очередь, ссылается на Каллимаха (310–235 гг. до н.э.): «Каллимах говорит, что Гераклид пишет об одном озере в Сарматии, якобы ни одна птица не перелетает его, а если какая и приблизится, то умирает от запаха» (Аnt., CLII (167)). Д.А. Мачинский, сторонник приоритета Герак-лида в констатации существования Сарматии уже в конце IV в. до н.э., обращает внимание, что позднее, повторяя данные Гераклида, Иси-гон Никейский и Сотион слово «Сарматия» заменяют на «земля савроматов» согласно ионийской письменной традиции [Мачинский, 1971, с. 45]. Такое рассуждение еще не является доказательством того, что в оригинале (у Ге-раклида) был употреблен термин «Сарматия». Д.А. Мачинский сам считал, что этот топоним мог ввести и Антигон, поскольку первоисточник не сохранился. Кроме того, заменить в тексте Антигона архаическое «Савроматия» или «земля савроматов» на знакомое и употребляемое «Сарматия» мог и один из позднейших его переписчиков. Не исключено также, что в дошедших до нас текстах Исигона Никейско-го и Сотиона сохранились цитаты из первоисточника, то есть легендарное озеро находилось как раз «в земле савроматов». Таким образом, нельзя с уверенностью утверждать, что Герак-лид писал именно «Сарматия». Очень сомнительно и тождество фантастического озера, убивающего птиц своим запахом, с Сиваша-ми, как полагал Д.А. Мачинский. По данным палеогеографии уровень моря во времена Ге-раклида был ниже современного минимум на пять метров [Агбунов, 1989, с. 50], то есть Си-ваши в их нынешнем виде (с пресловутым за- пахом) просто не существовали. Подтверждают это и курганы на Перекопе и Чонгаре – некоторые из них стоят сейчас прямо в воде. Ясно, что возвести эти курганы в тех условиях было невозможно. Вся эта неопределенность не позволяет считать труд Гераклида надежным свидетельством существования Сарматии в IV в. до н.э. [Симоненко, 1994, с. 32].

Если это рассуждение археолога не убедит критиков, то вот по необходимости пространная цитата из работы авторитетного ан-тиковеда и блестящего лингвиста С.Р. Тохта-сьева: « Не более надежным является свидетельство Антигона Каристийского (Mirab. 152a, вероятно, через посредство Каллимаха), согласно которому получается, что термин Σαρμάται был знаком Герак-лиду Понтийскому (fr. 128 а Wehrli = Callimach. 407, 91 Pf.), современнику Фе-офраста: “Об озере у сарматов (έν Σαρμάταις) Гераклид пишет, что над ним не поднимается ни одна птица, а какая приблизилась, погибает от смрада”. У других парадоксографов (Parad. Vat. 14 R., откуда Parad. Flor. 22 Öhler) и у медика Руфа Эфесского (apud Oribas. Coll. med. V, 3, 29), черпавших из Гераклида, говорится о Σαυρομάται. Совершенно ясно, что Герак-лид, цитировавший его Каллимах, и, скорее всего, сам Антигон, младший современник Каллимаха, писали о савроматах, а рукописное Σαρμάται у Антигона – искажение под влиянием позднейшего словоупотребления » [Тохтасьев, 2005, с. 293].

Доказательством обитания сарматов уже в IV в. до н.э. в Европе (то есть к западу от Дона) считаются данные Эвдокса Книдского и Псевдо-Скилака. Первый, писавший около 370–365 гг. до н.э., локализует вблизи Танаиса неких сирматов. В перипле Псевдо-Скилака (около 338 г. до н.э.) говорится: «За скифами сирматы народ и река Танаис, являющаяся границей Европы и Азии» (Рs. Scyl., 68). В очередности перечисления исследователи видят доказательство обитания сирматов именно на правом берегу Дона [Смирнов, 1984, с. 37]. Мне кажется, что это – перенапряжение источника, ведь и указание Эвдокса («вблизи») можно при желании распространить на оба берега. Наконец, в обоих источниках речь идет не о сарматах, а о сир- матах. Исследования этого вопроса (лит. см.: [Смирнов, 1984, с. 37–40]) установили, что эт-никон Συρμάται следует связывать с одной из групп поздних савроматов 5. В.Е. Максименко назвал их «сарматы – носители савроматс-кой археологической культуры» [Максименко, 1986, с. 40–41]. Обитание савроматов по обоим берегам Танаиса ни у кого не вызывает возражений, но никак не датирует появление в Скифии сарматов.

Считается, что одним из наиболее ранних письменных свидетельств обитания сарматов в Северном Причерноморье является легенда об Амаге, пересказанная автором I в. н.э. Полиеном (Роl., VIII, 56). Она, согласно М.И. Ростовцеву [Ростовцев, 1915, с. 58–77; 1925, с. 137–138], может принадлежать Фи-ларху, описавшему события 272–220 гг. до н.э. Но при определении ее даты и происхождения М.И. Ростовцев исходил из своей датировки времени проникновения сарматов в Скифию, поэтому рассуждения о дате событий легенды образуют логический круг. Если быть беспристрастным, то следует признать, что дата деятельности Амаги с уверенностью не устанавливается 6.

Важным свидетельством существования Европейской Сарматии уже в начале II в. до н.э. считается мирный договор 180–179 гг. до н.э., заключенный Фарнаком Понтийским и царями Пергамским и Вифинским. В этот договор Фарнаком был включен « из числа ... властителей... европейских Гатал, царь сарматский... » (Роlyb., XXV, 2, 12). Поиски владений Гатала в Северном Причерноморье всегда были обусловлены представлениями исследователей о Танаисе как границе Европы и Азии для античных авторов. Однако есть версия о локализации владений Гатала в Прикубанье [Полин, 1989, с. 122; Лимберис, Марченко, 1989, с. 124]. Таким образом, титул Гатала как царя европейских сарматов вовсе не означает, что его держава могла располагаться именно в Северном Причерноморье 7.

Ю.Г. Виноградов ввел в источниковедческую базу проблемы важнейший, как считают многие, документ – так называемый декрет о «несении Диониса» начала ІІІ в. до н.э., где, по его мнению, упоминаются сарматы [Виноградов, 1997, с. 104–124]. Правда, именно в этом

А.В. Симоненко. О сарматском завоевании Скифии месте камень разрушен, но Ю.Г. Виноградов был уверен, что там стояло слово «сарматы» или «Сарматия». Исходя из даты декрета, он датировал сарматское нашествие рубежом IV–III или самым началом III в. до н.э. [Виноградов, 1997, с. 122].

Блестящий текстологический анализ и высокий авторитет исследователя способствовали безоговорочному принятию положений статьи Ю.Г. Виноградова большинством антиковедов. Однако сложные и порой нереальные допущения автора встретили скепсис и критику специалистов по скифам и сарматам [Бруяко, 1999б, с. 328; Храпунов, 2004, с. 85–86, сноска 9]. Нельзя не согласиться с тем, что намерение варварских «пиратов» гнать пленников с южного берега Крыма куда-то под Перекоп для продажи их сарматам совершенно бессмысленно, если не сказать – глупо. Кроме того, сарматы, как любые кочевники, практиковали продажу пленных в рабство, а не наоборот. То, что предлагал Ю.Г. Виноградов, в деловом мире называется monkey business , и вряд ли сарматы пошли бы на эти не нужные им ухищрения. Такие основания увеличивают сомнительность восстановления в тексте именно слова «сарматы», и этот декрет не может уверенно свидетельствовать о завоевании Скифии сарматами к началу ІІІ в. до н.э.

А.С. Скрипкин присоединился к точке зрения о том, что впервые термин «Сарматия» употребил Теофраст на рубеже IV–III вв. до н.э. [Скрипкин, 2016, с. 25]. Не будучи лингвистом-классиком, сошлюсь на мнение эксперта: « Правда, некоторые исследователи считают, что впервые он (термин Σαρμάται. – А. С. ) появляется в книге Феоф-раста († 285 г.) “О меняющих окраску (животных)”. Кроме отдельных ссылок, цитат и переложений, она известна лишь в реферате Фотия (Bibl. Cod. 278, p. 525a, 36): тарандр водится, “как говорят, у скифов или сарматов” – έν Σκύθαις φατίν Σαρμάταις (fr. 172, 1 Wimmer). Но уже само по себе странное “или” вызывает сомнения в том, стояло ли Σαρμάταις в тексте самого Фе-офраста. Другие античные авторы, сведения которых о тарандре восходят к Феоф-расту, сарматов не упоминают... » [Тохта-сьев, 2005, с. 292].

Итак, непредвзятый анализ показывает отсутствие или сомнительность употребления терминов «сарматы» и «Сарматия» в античных письменных и эпиграфических источниках ранее ІІ в. до н.э. Хочу еще раз подчеркнуть – под этим термином я понимаю кочевников так называемой прохоровской культуры II–I вв. до н.э., в отличие от предыдущего населения, фигурирующего в письменных источниках как «савроматы» или «сирматы».

Еще в 1990 г. мы с С.В. Полиным провели детальный анализ тех памятников к западу от Дона, которые фигурировали в литературе как раннесарматские ІІІ–І вв. до н.э. и – надеюсь – убедительно показали, что часть их ошибочно считалась сарматскими, а часть была датирована неверно [Полин, Симоненко, 1990; 2012] 8. В Северном Причерноморье на сегодняшний день нет сарматских погребений, датирующихся раньше чем ІІ в. до н.э. С тех пор возражений в печати не последовало, а В.П. Глебов подкрепил наши соображения своими исследованиями раннесарматских погребений Нижнего Подонья, нижняя дата которых, по его мнению, также не ранее ІІ в. до н.э. [Глебов, 2009, с. 12–13]. Таким образом, вторжение сарматов в Скифию, если оно и было, не может быть датировано более ранним временем. Однако отсутствие скифских памятников ІІІ в. до н.э. на большей части территории Украины демонстрирует если не гибель, то существенный упадок скифской степной культуры, позднейшие памятники которой фиксировались на окраинах Скифии – в Крыму и Нижнем Подунавье. Без сомнения, в период между 300 и 200 гг. до н.э. произошли какие-то трагические события, отразившиеся в исчезновении скифской археологической культуры.

Свою версию этих событий недавно предложил А.С. Скрипкин. В его статье [Скрипкин, 2016, с. 17–31] содержится развитие идеи В.Е. Максименко о двух этапах завоевания Скифии: первый – установление политического господства сарматов без переселения на бывшие скифские земли (отсюда – отсутствие сарматских погребений западнее Дона); второй – переселение сарматов на территорию Северного Причерноморья. У В.Е. Максименко на первом этапе действовали «сарматы (сирматы) – носители донского варианта савроматской археологической культуры», на втором – «сарматы Азиатской Сарматии – носители прохоровской археологической культуры» [Максименко, 1997, с. 47–48]. А.С. Скрипкин предположил, что первый удар по Скифии нанесли даи (дахи), покинувшие свои земли в Южном Приуралье и двинувшиеся на запад 9. Территорию Скифии они, как и «сир-маты» В.Е. Максименко, не заняли, ограничившись установлением политического господства. Во II в. до н.э. с востока появились новые кочевники – носители прохоровской культуры, которые сменили гегемонию савро-матов или дахов в поволжско-донских степях и двинулись на территорию некогда завоеванной теми Скифии [Скрипкин, 2016, с. 26 сл.].

Нам с коллегами мешают прийти к общему знаменателю два обстоятельства. Во-первых, В.Е. Максименко и А.С. Скрипкин называют сарматами всех кочевников начиная с IV в. до н.э., внося в дискуссию некую заангажированность. Я готов согласиться с ними в том, что в III в. до н.э. Скифию сокрушили завоеватели с востока, но это были не сарматы. Последние, по моему убеждению, появились в Восточной Европе не ранее II в. до н.э.10 и отличались от савроматов, даев или сирматов, что хорошо видно на археологическом материале. Во-вторых, о падении Скифии говорит отсутствие археологических памятников, но это отсутствие никак не доказывает установление политического господства иноплеменников.

Мне кажется, что приоритет в решении этих вопросов следует отдавать археологическим материалам. В реальности нашествия на Скифию меня убеждают не столько строки Диодора, сколько следы разрушений на античных памятниках от Елизаветовского городища до ольвийской хоры, датирующиеся 70– 60-ми гг. ІІІ в. до н.э. [Виноградов, Марченко, Рогов, 1997, с. 94; ср. Скрипкин, 2016, с. 25], и отсутствие в степи скифских курганов. Впрочем, последний факт был таковым до 1995 г., когда под Тирасполем, у с. Глиное, экспедиция Е.В. Ярового продолжила раскопки курганного могильника, начатые четой Стемпков-ских в ХІХ в. Сейчас, когда исследования Тираспольских курганов закончены и результаты опубликованы [Тельнов, Четвериков, Си-ника, 2016], перед исследователями предстала совершенно новая и неожиданная картина.

На Днестре открыта субкультура скифского облика, существовавшая там с первой четверти III до последней четверти ІІ в. до н.э. [Тельнов, Четвериков, Синика, 2016, с. 965]. Большинство погребений в Тираспольских курганах укладывается в рамки второй половины ІІІ – третьей четверти ІІ в. до н.э. [Тельнов, Четвериков, Синика, 2012, с. 10]. В материальной культуре, в основе своей – скифской, прослеживаются латенские, фракийские, античные и северокавказские элементы [Четвериков, 2002, с. 235]. Последние проявились в распространении удил с крестовидными насадками, боевых топоров, курильниц с каннелюрами и гальками внутри. В одной из работ появление Тираспольских курганов совершенно правомочно связано с событиями 70-х гг. III в. до н.э. [Четвериков, Синика, 2002, с. 303–304].

Тираспольская субкультура – единственное, что осталось от скифского объединения после «сарматского» нашествия 70–60-х гг. III в. до н.э., о котором писали Ю.А. Виноградов, К.К. Марченко и Е.В. Рогов и которое, возможно, имел в виду Диодор Сицилийский. Выше мы убедились, что археологические материалы сарматов не подтверждают их «вины» в этой катастрофе. Но внимательное изучение некоторых находок этого времени позволяет предположительно назвать «виновника».

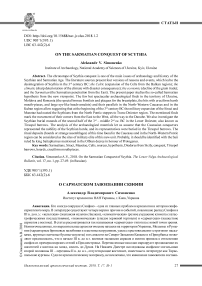

В Северном Причерноморье найдено несколько довольно необычных и не типичных для этой территории комплексов. В кургане у пос. Острый в Донбассе на подкурганной поверхности обнаружена оковка конского нагрудника, состоящая из двух соединенных бронзовых лент, украшенных пуансонными линиями и гравированными кругами (рис. 1, 1 ). К нижней кромке подвешены лунницы, полуколокольчики и трубочки [Зарайская, Привалов, Шепко, 2004, c. 137, рис. 3; Симоненко, 2015, с. 282–283, рис. 103, 3 ].

Далее на запад, под Никополем, в разрушенном кургане в 1902 г. (лит. см.: [Симоненко, 2015, с. 272]) найдены две пластины нагрудника (рис. 1, 2,3 ) и два бронзовых налобника с круглой верхней частью и отходящей от нее топоровидной лопастью (рис. 1, 4,5 ). Налобник такого же типа (рис. 1, 6 ) обнаружен в погребении воина у с. Чистенькое в степном Крыму [Зайцев, Колтухов, 1997, с. 50; Симоненко, 2001, с. 92]. В этом же комплексе

А.В. Симоненко. О сарматском завоевании Скифии найдены большие полихромные бусины – одна (рис. 1, 7 ) у черепа коня, вторая (рис. 1, 8 ) – у правого локтя человеческого скелета.

Бусины рядом с черепами коней обнаружены в погребениях курганов 17 (рис. 1, 9 ) и 51 Глинянского могильника [Тельнов, Четвериков, Синика, 2016, с. 147, 317]. В комплексе с бронзовым шлемом и деталями узды близ Гэвань в Румынии найдены три подобных бусины (рис. 1, 10 – 12 ) [Sîrbu, Harţuche, 2000, figs. 7, 1 – 3 , 8, 1 – 3 ]. В Чистеньком, Глином и Гэвань встречены удила с крестовидными строгими насадками (рис. 1, 13 – 18 ).

Поиск аналогий этим находкам очертил строго ограниченный ареал их использования 11 – меотские памятники Северо-Западного Кавказа: могильники у станиц Тенгинс-кой и Серегинской [Беглова, 2002, с. 157–168], курган на грунтовом могильнике IV Новола-бинского городища [Раев, Беспалый, 2006], могильники на р. Псенафа [Эрлих, 2014, с. 55 сл.]. В состав конского убора этих памятников входили пластинчатые налобники и нагрудники, крупные бусины-амулеты и удила с крестовидными строгими насадками [Дзнелад-зе, Симоненко, 2010, с. 24–31].

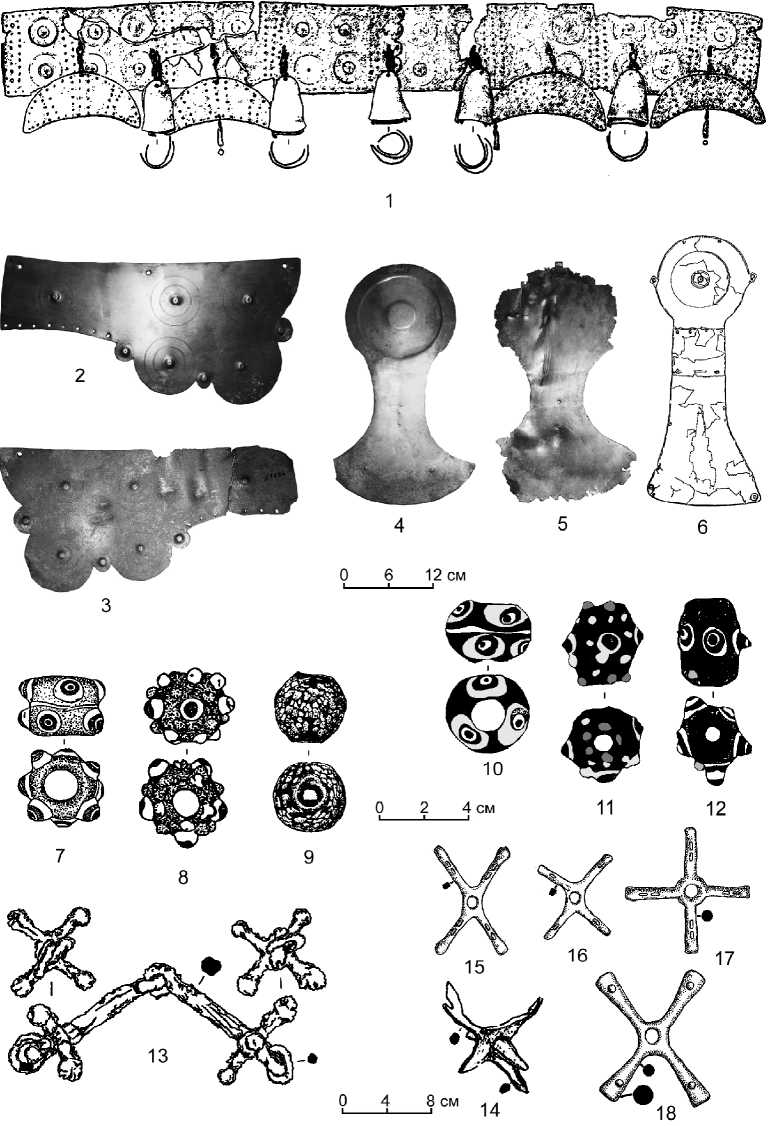

Налобники этого типа (рис. 2) обстоятельно изучены [Марченко, Лимберис, 2009, с. 70]. Кроме бассейна Кубани, три таких налобника найдены на Ставрополье в могильнике Татарского городища [Кудрявцев, Кудрявцев, Прокопенко, 2000]. В кургане на грунтовом могильнике IV Новолабинского городища в нескольких погребениях и культовых комплексах найдено восемь таких налобников [Раев, Беспалый, 2006, с. 15, 19, 25, 26, 32, 33, табл. 13, 2, 19, 2,3 , 24, 2,3 , 28, 10 , 31, 3 , 32, 5 ] 12.

Хронология их определена как вторая половина IV – начало ІІІ в. до н.э. [Марченко, Лимберис, 2009, с. 69]. Комплекс с Татарского городища может быть датирован с ІІІ по II в. до н.э. [Кудрявцев, Кудрявцев, Прокопенко, 2000, с. 46; Беглова, 2002, с. 161]. Е.А. Беглова полагает, что « данный тип, появившись во второй половине IV в. до н.э., получает дальнейшее развитие в III в. до н.э. » [Беглова, 2008, с. 42].

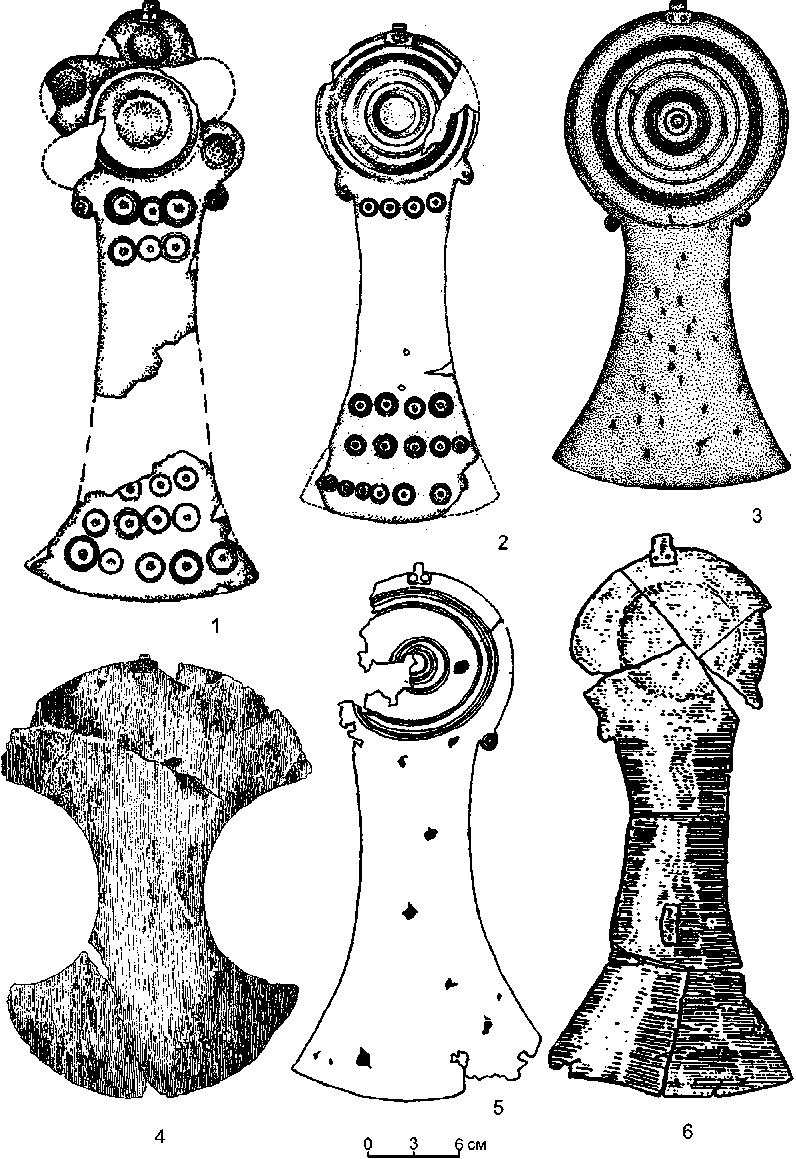

Еще одна характерная деталь этой сбруи – бронзовая гарнитура нагрудника двух видов. Первый – парные трапециевидные пластины, украшенные гравированным или пуан-

A.V. Simonenko. On the Sarmatian Conquest of Scythia сонным орнаментом и подвешенными лунни-цами, трубочками и так называемыми «полуколокольчиками». Такие нагрудники найдены в могилах Тенгинского некрополя (рис. 3, 2 ), в могильнике Новолабинского IV городища (рис. 3, 1,3 ), на Татарском городище вместе с налобниками и в конских захоронениях кургана 1 на Васюринской Горе (рис. 3, 4 ). Е.А. Беглова отнесла появление таких нагрудников ко второй половине IV в. до н.э., расцвет – ко второй половине III в. до н.э., а наиболее поздний экземпляр датировала первой четвертью II в. до н.э. [Беглова, 2008, с. 43]. В Васюринской горе найдена оковка нагрудника и второго вида, аналогичная находке из Острого (рис. 3, 5 ). Захоронения в кургане 1 Васюринской Горы относятся к III–II вв. до н.э. [Власова, 2004, с. 172].

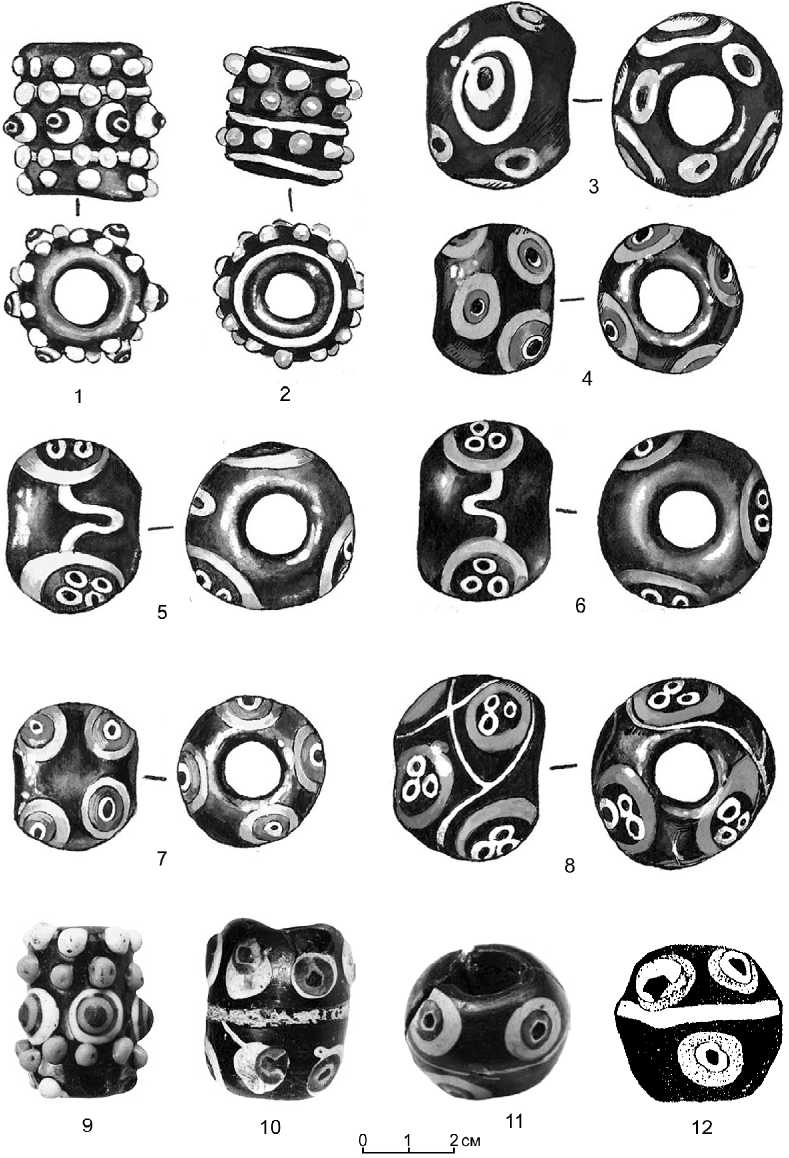

Еще один элемент этой сбруи – крупные глазчатые или бородавчатые бусины, обычно находимые в районе черепа коня. Этнографические параллели позволили предположить назначение этих бусин как амулетов, предохраняющих боевого коня от сглаза [Дзнеладзе, Симоненко, 2010, c. 30; 2010а, с. 117; Dzneladze, Symonenko, 2010, р. 203–204], и предложить их место в уборе – на ошейнике-наузе, подобно бусине в туркменской сбруе (рис. 3, 6 ). Такие бусины найдены в меотских памятниках Северного Кавказа – в Усть-Лабинском, Тенгин-ском и Серегинском могильниках, в кургане на IV Новолабинском городище, в могильниках на р. Псенафа (рис. 4). Исследователи этих памятников единодушны в определении назначения бусин – украшения узды [Беглова, 2004, с. 99; Эрлих, 2014, с. 45]. В Северном Причерноморье такие бусины найдены у черепов коней в погребении у с. Чистенькое, в Глинянс-ком могильнике, в комплексе из Гэвань, в Пе-туховке и на Любимовском городище (две последние находки в другом контексте).

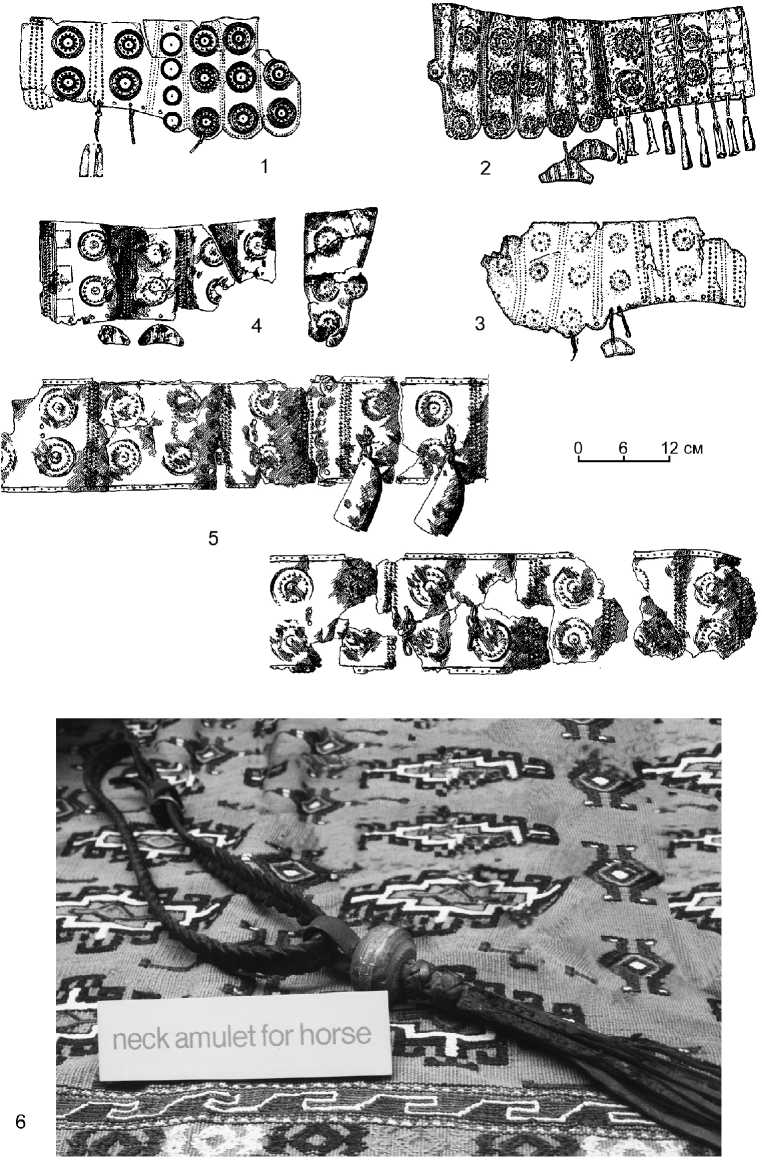

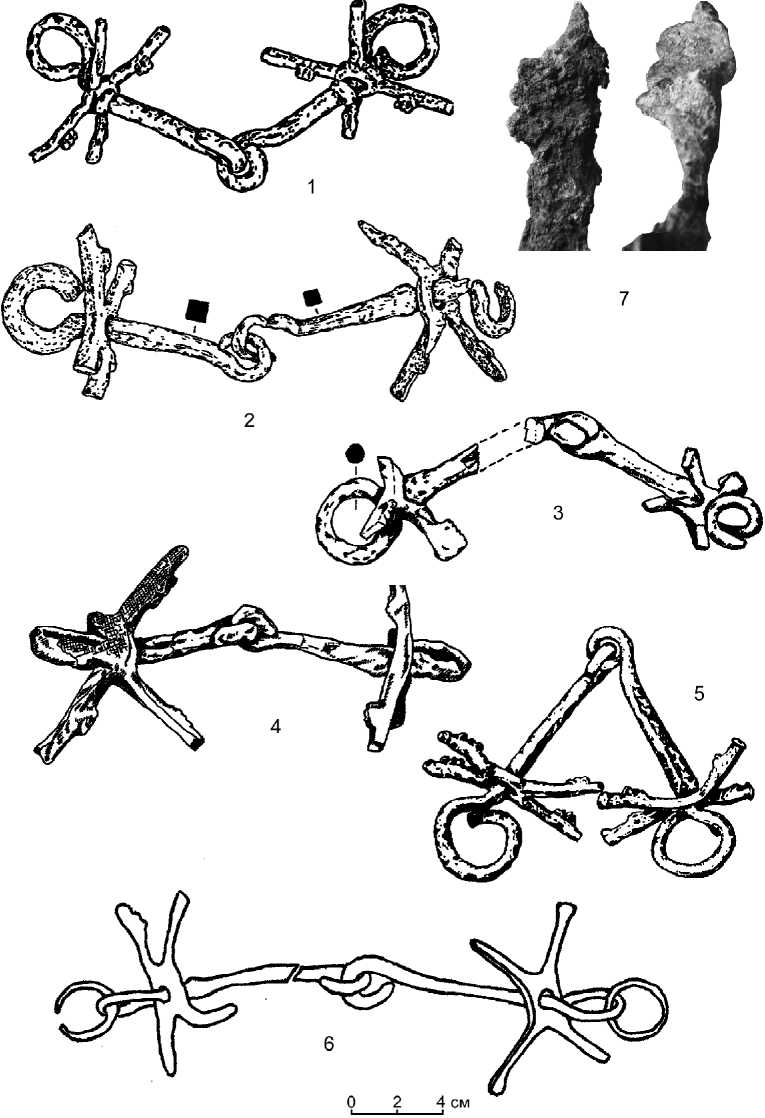

Неотъемлемой частью упряжи этого типа были удила с крестовидными строгими 13 насадками (рис. 5). В литературе за ними закрепилось название «крестовидные псалии» (например: [Тельнов, Четвериков, Синика, 2016, с. 791]). Однако так называть их неверно, так как основную функцию псалия – соединять удила и оголовье – они не могли выполнять хотя бы потому, что на них негде крепить ремни. Крестовидные насадки оказывали давление на углы рта лошади, усиливая болевое ощущение. Для этой цели на концах ветвей насадки находились плоские зубчатые выступы, обращенные к губам коня (рис. 5,7).

В свое время К.Ф. Смирнов предположил, что удила с крестовидными насадками (он называл их псалиями) имеют кубанское происхождение [Смирнов, 1953, с. 37]. Это еще раз убедительно показал И.И. Марченко [Марченко, 1996, с. 72–76] 14. Версия Ю.П. Зайцева [Зайцев, 2005, с. 92–94] о причерноморском происхождении некоторых находок, основанная на утверждении о том, что прототипом «скифских» крестовидных псалиев были маленькие ромбовидные насадки IV в. до н. э. с острыми загнутыми углами, несостоятельна 15 – нужно было найти прототип для обоснования местного происхождения кубанских крестовидных насадок, и он нашелся. Однако И.И. Марченко убедительно показал, что крестовидные насадки варианта 1а ІІ типа, о которых идет речь, развились из более ранних насадок I типа, которых как раз нет в Северном Причерноморье. В Прикубанье удила варианта 1а ІІ типа единичны в памятниках сираков [Марченко, 1996, табл. 78], но обычны в закубанских ме-отских памятниках. Они образуют устойчивое сочетание с пластинчатыми налобниками и нагрудниками с подвесками.

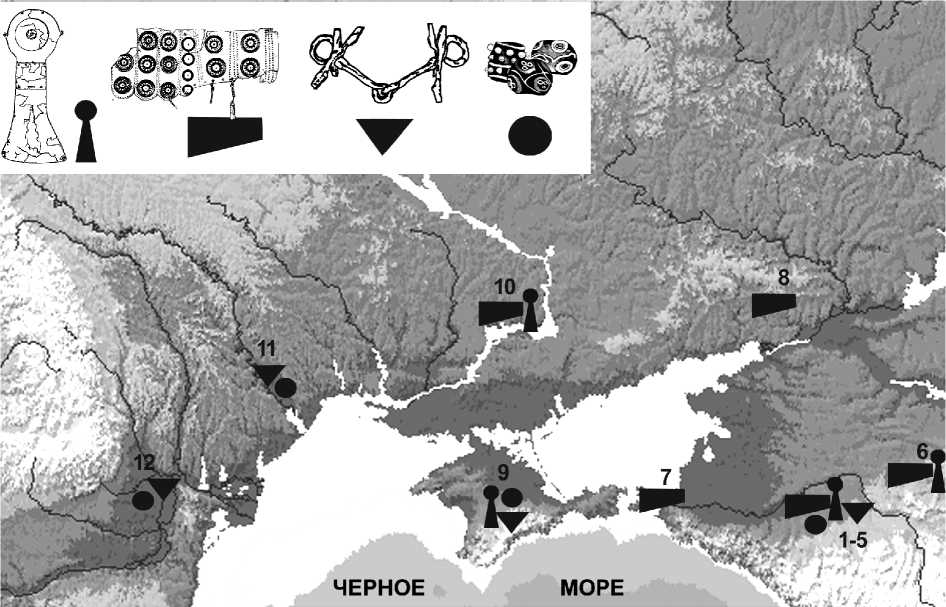

Таким образом, находки у Острого, Никополя, Чистенького, в Глином и Гэвань демонстрируют детали специфического конского убора, бытовавшего в ІІІ–ІІ вв. до н.э. на Северо-Западном Кавказе, точнее – в Заку-банье (рис. 6). У тех народов, где коневодство и верховая езда являются частью образа жизни, конское снаряжение всегда выступает этнокультурным индикатором: вспомним монгольскую, горскую или казачью седловку, венгерскую сборку, сбрую вестерн в США и Мексике и т. п. Уздечка, седловка и декор снаряжения имеют ту же опознавательную функцию, что и костюм [Симоненко, 2015, с. 232]. Характерно, что остатков такого убора нет в памятниках других культур (кроме нагрудника из Васюринской горы) и, таким образом, вопрос о торговле либо обмене снимается. Такие вещи могли попасть в чужие земли только вместе с их владельцами.

Датировка перечисленных памятников в общих чертах совпадает со временем гипотетического нашествия «сарматов» на Ски- фию либо вскоре после него. В моем споре с Ю.П. Зайцевым относительно датировки Чистенького и Гэвань прав оказался мой оппонент – я завысил дату этих памятников, но об этом ниже.

Похоже, что участниками рейда или рейдов 70–60-х гг. ІІІ в. до н.э. (если дата этого события, предложенная Ю.А. Виноградовым, К.К. Марченко и Е.В. Роговым, верна) были меоты, оставившие могильники Северо-Западного Кавказа типа Тенгинская-Новолабин-ская 16. Сами ли они предприняли этот рейд, либо в союзе с савроматами или сираками, трудно сказать. По традиции меоты воспринимаются как пешие воины-копьеносцы, но конские захоронения и великолепное снаряжение, рассмотренное выше, показывают, что у них была сильная конница. Массивные бронзовые налобники защищали лоб и храп коня, пластины нагрудников прикрывали часть грудных мышц, а строгие удила обеспечивали мгновенную реакцию лошади на повод, что так необходимо в бою.

Возможно, результатом этого нашествия и стало отступление скифов Поднепровья и Побужья к Днестру, на земли западных соплеменников. Уже неоднократно говорилось о том, что в оружии и конском снаряжении Тираспольских курганов чувствуется восточная вуаль. Не исключено, что воинскую элиту нового объединения, известного соседям как скифы, составили завоеватели (судя по находкам железных втульчатых наконечников стрел, клевцов и северокавказских удил). Косвенным подтверждением этому являются восточные этнонимы «савдараты», «фиссаматы», «сайи», «Сайта-фарн», упоминаемые в декрете в честь Протогена как названия соседей Ольвии.

Заканчивая статью, хочу остановиться на проблеме «странных комплексов» или «кладов», к дискуссии о которых в последнее время присоединилось много участников. Авторы исследования могильника у с. Глиное дважды [Тельнов, Четвериков, Синика, 2012, с. 12– 13; 2016, с. 998] заявили, что «странные комплексы» принадлежат скифам, достаточно самоуверенно « указав » Ю.А. Виноградову и К.К. Марченко, что их попытки интерпретации Тираспольской группы « совершенно бездоказательны » и « умозрительны », а моя версия « не выдерживает никакой крити-

А.В. Симоненко. О сарматском завоевании Скифии ки ». Never say «never», особенно в археологии. И хотя любое другое решение кажется «мэтрам» из Тирасполя « в настоящее время маловероятным » [Тельнов, Четвериков, Си-ника, 2012, с. 12–13; 2016, с. 998], я рискну воспользоваться этой малой вероятностью и предложу его.

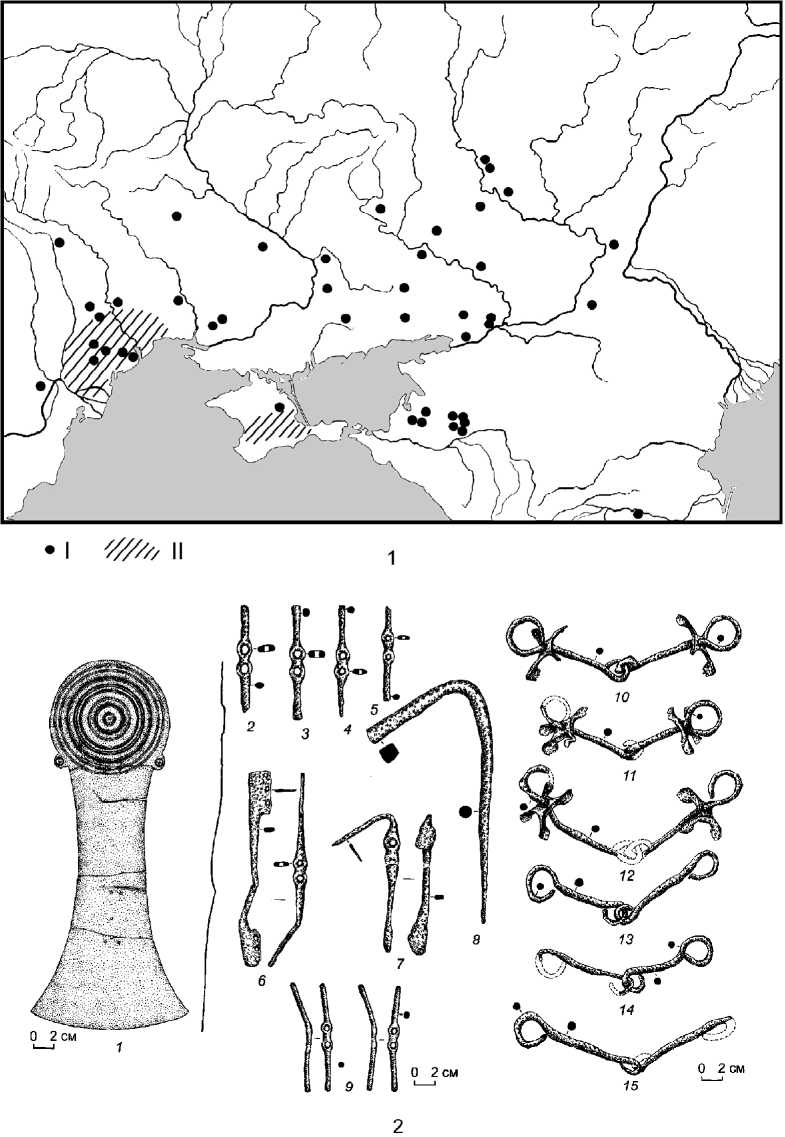

На карте (рис. 7, 1 ) показаны «клады» ІІІ–І вв. до н.э. и приблизительные ареалы позднескифских памятников ІІІ–ІІ вв. до н.э. Насколько мне известно, в число последних никто не включал ни Среднее Поднепровье, ни Подонье, ни Северный Кавказ, ни Поволжье. Поэтому сторонникам скифской культурной принадлежности «кладов» потребуется объяснить, на основании каких материалов они так расширяют ареал позднескифской культуры. Далее позднескифская принадлежность «кладов» требует подтверждения в виде корней этого обряда в скифской культуре Северного Причерноморья VII–IV вв. до н.э. – их нет. Между тем самый ранний депозит, идентичный по составу «кладам» (рис. 7, 2 ), обнаружен в кургане 2 у ст-цы Пластуновс-кой в Прикубанье, где в насыпи был найден пластинчатый налобник, 6 пар удил, три из которых – с крестовидными насадками 1-го типа по И.И. Марченко, 6 пар псалиев и железный штырь [Марченко, Лимберис, 2009, с. 73, рис. 5]. И.И. Марченко и Н.Ю. Лимберис датируют эту находку в рамках четвертой четверти IV – начала III в. до н.э. и справедливо считают ее самым ранним «странным комплексом» [Марченко, Лимберис, 2009, с. 73].

Пластуновский комплекс, ареал «кладов» («странных комплексов») и их состав подсказали еще одну версию происхождения и этнокультурной атрибуции этих памятников – сира-ко-меотский мир Северо-Западного Кавказа. Если эти люди приняли участие в формировании субкультуры Тираспольских курганов, то появление в Северо-Западном Причерноморье «кладов» с позднескифскими (налобники с крючком и топоровидной лопастью) и кавказскими (удила с крестовидными насадками) вещами получает свое объяснение.

Следует признать, что я ошибался, считая все «странные комплексы» памятниками одного времени и единой культурной принадлежности – сарматской. Картина гораздо сложнее и интереснее, но об этом – в другой работе.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Находки северокавказской упряжи в Северном Причерноморье:

1 – Острый [Зарайская, Привалов, Шепко, 2004]; 2–5 – Никополь (фото автора);

6–8, 13 – Чистенькое [Зайцев, Колтухов, 1997]; 9, 15–18 – Глиное [Тельнов, Четвериков, Синика, 2016];

10–12, 14 – Гэвань [Sîrbu, Harţuche, 2000]

Fig. 1. The North Caucasus harness in the North Pontic region:

1 – Ostry [Zaraiskaya, Privalov, Shepko, 2004]; 2–5 – Nikopol (picture by the author);

6–8, 13 – Chistenkoe [Zaitsev, Koltukhov, 1997]; 9, 15–18 – Glinoe [Telnov, Chetverikov, Sinika, 2016];

10–12, 14 – Găvan [Sîrbu, Harţuche, 2000]

Рис. 2. Меотские пластинчатые налобники:

1, 2 – Новолабинская [Раев, Беспалый, 2006]; 3, 4 – Кореновск [Марченко, Лимберис, 2009];

5 – Татарское городище [Кудрявцев, Кудрявцев, Прокопенко, 2000];

6 – Новониколаевский ІІ [Марченко, Лимберис, 2009]

-

Fig. 2. The Maeotian frontlets:

-

1, 2 – Novolabinskaya [Raev, Bespaly, 2006]; 3, 4 – Korenovsk [Marchenko, Limberis, 2009];

5 – Tatarskoe settlement [Kudryavtsev, Kudryavtsev, Prokopenko, 2000];

6 – Novonikolaevsky II [Marchenko, Limberis, 2009]

Рис. 3. Пластины нагрудника:

1, 3 – Новолабинская [Раев, Беспалый, 2006]; 2 – Тенгинская [Беглова, 2002]; 4, 5 – Васюринская гора [Ростовцев, 1914];

6 – Туркменский науз ХІХ в. с бусиной (фото автора)

Fig. 3. The breastplates:

1, 3 – Novolabinskaya [Raev, Bespaly, 2006]; 2 – Tenginskaya [Beglova, 2002]; 4, 5 –Vasyurinskaya gora [Rostovtsev, 1914];

6 – Turkmenian collar (nauz) of the 19th c. with a bead (picture by the author)

Рис. 4. Бусины-амулеты узды:

1–8 – Тенгинская [Беглова, 2004]; 9–11 – Псенафа [Эрлих, 2014]; 12 – Новолабинская [Раев, Беспалый, 2006]

Fig. 4. The bridle beads-amulets:

1–8 – Tenginskaya [Beglova, 2004]; 9–11 – Psenafa [Erlikh, 2014]; 12 – Novolabinskaya [Raev, Bespaly, 2006]

Рис. 5. Удила с крестовидными насадками:

1, 2 – Тенгинская [Беглова, 2004]; 3, 4 – Новолабинская [Раев, Беспалый, 2006]; 5 – Уляп [Беглова, 2013];

6 – «знамя Ленина» [Симоненко, 2015]; 7 – зубцы на крестовидных насадках (фото автора)

Fig. 5. The bits with cruciform mouthpieces:

1, 2 – Tenginskaya [Beglova, 2004]; 3, 4 – Novolabinskaya [Raev, Bespaly, 2006]; 5 – Ulyap [Beglova, 2013];

6 – znamya Lenina [Simonenko, 2015]; 7 – the barbs on cruciform mouthpieces (picture by the author)

Рис. 6. Карта находок деталей упряжи северокавказского типа:

1–5 – Тенгинская, Сергиевская, Новолабинская, Нечерзий, Псенафа; 6 – Татарское городище; 7 – Васюринская гора; 8 – Острый; 9 – Чистенькое; 10 – Никополь; 11 – Глиное; 12 – Гэвань

Fig. 6. The map of parts Northern Caucasus-type harness:

1–5 – Tenginskaya, Sergievskaya, Novolabinskaya, Necherziy, Psenafa; 6 – Tatarskoe settlement;

7 – Vasyurinskaya gora; 8 – Ostry; 9 – Chistenkoe; 10 – Nikopol; 11 – Glinoe; 12 – Găvan

Рис. 7. Ритуальные депозиты ІІІ–І вв. до н.э.:

1 – «клады» в Восточной Европе по В.П. Глебову [Глебов, 2016], с коррекцией и дополнениями автора:

І – находки «кладов»; ІІ – ареал скифских памятников ІІІ–ІІ вв. до н.э.;

2 – «клад» из ст-цы Пластуновской [Марченко, Лимберис, 2009]

-

Fig. 7. Ritual deposits of the 3rd –1st cc. BC:

-

1 – hoards in the Eastern Europe according to V.P. Glebov [Glebov, 2016], with corrections and additions by the author: I – hoards; II – the area of Scythian sites of the 3rd – 2nd cc. BC;

2 – hoard from Plastunovskaya Cossack village [Marchenko, Limberis, 2009]

Список литературы О сарматском завоевании Скифии

- Агбунов М. В., 1989. Путешествие в загадочную Скифию. М.: Наука. 190 c.

- Балабанова М. А., 2010. Новые данные об антропологическом типе сарматов//Российская археология. № 2. С. 67-77.

- Беглова Е. А., 2002. Предметы конского убора из Тенгинского могильника//Материальная культура Востока. Вып. 3. М.: Государственный музей Востока. С. 157-168.

- Беглова Е.А., 2004. Первый ритуальный комплекс Тенгинского могильника//OPUS: междисциплинарные исследования в археологии. Вып. 3. М.: Ин-т археологии РАН. С. 88-111.

- Беглова Е. А., 2008. Парадный конский набор IV-II вв. до н.э. из Предкавказья и Украины//Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий: (Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа): тез. докл. Владикавказ. С. 41-45.

- Беглова Е. А., 2013. О верхней дате Уляпского некрополя//Древности Западного Кавказа. Вып. 1. Краснодар. С. 66-78.

- Бруяко И. В., 1995. Рец.: Полин С. В. От Скифии к Сарматии. Киев,1992. 202 с.//Российская археология. № 1. С. 230-237.

- Бруяко И. В., 1999а. О событиях III в. до н.э. в Северо-Западном Причерноморье (четыре концепции кризиса)//Вестник древней истории. № 3. С. 76-91.

- Бруяко И. В., 1999б. От диорамы к панораме: (О перспективах на пути решения проблемы северопонтийского кризиса III в. до Р. Х.)//Stratum Рlus. № 3. С. 325-332.

- Бруяко И. В., 2005-2009. От Скифии к Сарматии: десять лет спустя//Stratum Рlus. № 3. С. 329-370.

- Виноградов Ю. А., Марченко К. К., Рогов Е. А., 1997. Сарматы и гибель «Великой Скифии»//ВДИ. № 3. С. 93-103.

- Виноградов Ю. А., Марченко К. К., 2014. Северное Причерноморье в III в. до н.э. (взгляд из греческих государств)//Археологические вести. Вып. 20. С. 143-164.

- Виноградов Ю. Г., 1997. Херсонесский декрет о «несении Диониса» IOSPE J2 343 и вторжение сарматов в Скифию//Вестник древней истории. № 3. С. 104-124.

- Власова Е. В., 2004. Курган Васюринская гора на Таманском полуострове//Эллинистические штудии в Эрмитаже. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 158-174.

- Гаврилюк Н. А., 2013. Экономика степной Скифии VI-III вв. до н.э. 2-е изд., перераб. и доп. Киев: ФОП «Видавець Олег Фiлюк». 710 с.

- Глебов В. П., 2009. Раннесарматская культура Нижнего Подонья II-I вв. до н.э.: автореф. дис.... канд. ист. наук. М. 15 с.

- Глебов В. П., 2016. О вариантах обряда захоронения «ритуальных кладов» III-I вв. до н.э.//Stratum Рlus. № 3. С. 144-162.

- Дедюлькин А. В., 2016. Шлемы аттического типа с козырьком и вотивные клады III-I вв. до н.э.//Stratum Plus. № 3. С. 163-196.

- Дзнеладзе O. C., Симоненко O. B., 2010. Намистини -воїнськi амулети III-II ст. до н.е.//Археологiя. № 3. С. 22-34.

- Дзнеладзе Е. C., Симоненко А. B., 2010а. О связях Северного Причерноморья и Закубанья в эпоху эллинизма//Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа, Магас, 26-30 апр. 2010 г.: тез. докл. Междунар. науч. конф. Магас: ООО «Пилигрим». С. 117-120.

- Зайцев Ю. П., 2005. Крестовидные удила Северного Причерноморья//Четвертая Кубанская археологическая конференция: тез. и докл. Краснодар. С. 88-94.

- Зайцев Ю. П., Колтухов С. Г., 1997. Погребение воина эллинистического времени в Предгорном Крыму//Археология Крыма. Т. II, 2/97. Симферополь. С. 49-59.

- Зарайская Н. П., Привалов А. И., Шепко Л. Г., 2004. Курган раннего железного века у пос. Острый//Донецкий археологический сборник. Вып. 11. Донецк. С. 130-144.

- Казакевич Г. М., 2009. Про етрусько-iталiйськi та кельтськi шоломи у Пiвнiчному Причорномор’ї//Археологiя. № 3. С. 19-25.

- Кудрявцев А. А., Кудрявцев Е. А., Прокопенко Ю. А., 2000. Комплекс предметов конского убора позднескифского времени из могильника № 2 Татарского городища города Ставрополя//Донская археология. № 2. С. 40-47.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 1989. Сиракский союз племен и Боспор//Скифия и Боспор. Археологические материалы к конференции памяти академика М.И. Ростовцева (Ленинград, 14-15 марта 1989 г.). Новочеркасск. С. 123-125.

- Максименко В.Е., 1986. К вопросу о времени установления политического господства сарматов в степях Северного Причерноморья//Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средневековье: межвуз. сб. науч. тр. Ростов н/Д: Изд-во РГПИ. С. 36-43.

- Максименко В. Е., 1997. Начало проникновения сарматов в Северное Причерноморье и завоевание Скифии//Сарматы и Скифия: сб. науч. докл. III Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории» (Донские древности. Вып. 5). Азов: Изд-во Азов. краевед. музея. С. 41-49.

- Марченко И. И., 1996. Сираки Кубани. Краснодар. 337 с.

- Марченко И. И., Лимберис Н. Ю., 2009. Пластинчатые конские налобники из Прикубанья//Археология, этнография и антропология Евразии. № 3 (39). C. 69-74.

- Мачинский Д. А., 1971. О времени первого активного выступления сарматов в Поднепровье по данным античных письменных источников//Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 13. С. 30-54.

- Мошкова М. Г., 1997. Проблема миграций в сарматской археологии и работах К.Ф. Смирнова//Сарматы и Скифия: сб. науч. докл. III Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории» (Донские древности. Вып. 5). Азов: Изд-во Азов. краевед. музея. С. 67-78.

- Полiн С.В., 1984. Про сарматське завоювання Пiвнiчного Причорномор’я//Археологiя. № 45. С. 24-34.

- Полин С. В., 1989. Гатал -царь сарматский//Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья: тез. докл. област. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения проф. Б.Н. Гракова. Запорожье. С. 121-122.

- Полин С. В., 1992. От Скифии к Сарматии. Киев. 201 с.

- Полин С. В., 2018. Сарматское завоевание Северного Причерноморья (современное состояние проблемы)//Древности. Исследования. Проблемы: сб. ст. в честь 70-летия Н.П. Тельнова. Кишинев; Тирасполь: Б-ка Stratum. С. 267-288.

- Полин С. В., Симоненко А. В., 1990. «Раннесарматские» погребения Северного Причерноморья//Исследования по археологии Поднепровья. Днепропетровск: Изд-во ДГУ. С. 76-95.

- Полин С. В., Симоненко А. В., 1997. Скифия и сарматы//Сарматы и Скифия: сб. науч. докл. IIIМеждунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории» (Донские древности. Вып. 5). Азов. С. 87-98.

- Полин С. В., Симоненко А. В., 2012. «Раннесарматские» погребения Северного Причерноморья//Золото, конь и человек: сб. ст. к 60-летию Александра Владимировича Симоненко. Киев: Изд. дом «Скиф». С. 155-176.

- Раев Б. А., Беспалый Г. Е., 2006. Курган скифского времени на грунтовом могильнике IV Новолабинского городища. Ростов н/Д. 110 с.

- Ростовцев М. И., 1914. Античная декоративная живопись на Юге России. СПб.: Издание Императорской археологической комиссии. 537 с.

- Ростовцев М. И., 1915. Амага и Тиргатао//Записки Одесского Общества Истории и Древностей. Т. 32. С. 58-77.

- Ростовцев М. И., 1925. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л. 621 с.

- Ростовцев М. И., 1993. Срединная Азия, Россия, Китай и звериный стиль//Петербургский археологический вестник. № 5. С. 57-75.

- Рубан В. В., 1985. Проблемы исторического развития Ольвийской хоры в IV-II вв.//Вестник древней истории. № 1. С. 43-44.

- Симоненко А. В., 1987. Кельто-италийские шлемы в Восточной Европе//Памятники бронзового и раннего железного веков Поднепровья. Днепропетровск: Изд-во ДГУ. С. 104-113.

- Симоненко А. В., 1993. Сарматы Таврии. Киев: Наукова думка. 143 с.

- Симоненко О. В., 1994. Ранньосарматський перiод в Пiвнiчному Причорномор’ї//Археологiя. № 1. С. 32-48.

- Симоненко А. В., 2001. Погребение у с. Чистенькое и «странные» комплексы последних веков до н.э.//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 4. Волгоград. С. 92-106.

- Симоненко А. В., 2005. Тираспольские курганы, «странные» комплексы и сираки на Днестре//Четвертая Кубанская археологическая конференция: тез. и докл. Краснодар. С. 255-259.

- Симоненко А. В., 2010. Сарматские всадники Северного Причерноморья. СПб.: Нестор-История. 327 с.

- Симоненко А. В., 2014. Шлемы сарматского времени из Восточной Европы//Stratum Plus. № 4. С. 249-284.

- Симоненко А. В., 2015. Сарматские всадники Северного Причерноморья. Изд. 2-е, испр. и доп. Киев: Издатель Олег Филюк. 466 с.

- Скрипкин А. С., 1993. К проблеме исторической интерпретации археологических параллелей в культурах Алтайского и Доно-Уральского регионов в последние века до н.э.//Античная цивилизация и варварский мир. Ч. II. Новочеркасск. С. 3-10.

- Скрипкин А. С., 2016. Гибель Скифии. Сарматский фактор//Stratum Plus. № 3. С. 17-31.

- Смирнов К. Ф., 1953. Северский курган//Труды Государственного исторического музея. Памятники культуры. Вып. ХI. М.: ГИМ. 54 с.

- Смирнов К. Ф., 1984. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М.: Наука. 181 с.

- Таиров А. Д., 2004. Периодизация памятников ранних кочевников Южного Зауралья 7-2 вв. до

- н.э.//Сарматские культуры Евразии: проблемы региональной хронологии: докл. к V Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории. Краснодар. С. 3-21.

- Тельнов Н. П., Четвериков И. А., Синика В. С., 2012. Скифский могильник III-II вв. до н. э. у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра (предварительные итоги исследования)//Древности Северного Причерноморья III-II вв. до н.э. Тирасполь: Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, 2012. С. 5-15.

- Тельнов Н. П., Четвериков И. А., Синика В. С., 2016. Скифский могильник III-II вв. до н.э. у с. Глиное. Тирасполь: Stratum Plus. 1096 c.

- Тохтасьев С. Р., 2005. Sauromatae -Sarmatae -Syrmatae//Херсонесский сборник. Вып. XIV. Памяти Мирона Ильича Золотарёва. Севастополь. С. 291-306.

- Храпунов И. Н., 2004. Этническая история Крыма в раннем железном веке//Боспорские исследования. Вып. VI. Симферополь; Керчь: Керчен. город. тип. 240 с.

- Четвериков И. А., 2002. Варварское население левобережья Нижнего Днестра во второй половине III в. до н.э. (попытка этнополитической реконструкции Тираспольской группы)//Северное Причерноморье: от энеолита к античности: сб. науч. ст. Тирасполь: Типар. С. 234-245.

- Четвериков И. А., Синика В. С., 2002. Катакомбы II типа в Тираспольской группе//Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. -V в. н.э.): материалы III Междунар. конф., г. Тирасполь, 5-8 нояб. 2002 г. Тирасполь. С. 299-305.

- Эрлих В. Р., 2014. Древности «Долины яблонь». Каталог выставки. М.: Государственный музей Востока. 144 с.

- Яйленко В. П., 1990. Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху//Эллинизм: экономика, политика, культура. М.: Наука. С. 249-309.